内部与外部保障对无工作者就业意愿的影响研究

2021-06-15李睿邓洋冯颖琪陈传波

李睿 邓洋 冯颖琪 陈传波

摘 要:无工作劳动力在无工作期间的生活保障既包括来自家庭外部的社会保险及政府救济等,也包括来自家庭内部的储蓄及资产收入等。由于信息不对称及道德风险的存在,外部保障可能引发“福利依赖”效应而降低无工作劳动力的就业意愿,也可能通过补贴工作搜寻成本而提高其就业意愿;而内部保障则会对无工作劳动力产生直接的就业压力,进而提高其就业意愿,且其失业对家庭生活的影响越大,这种就业意愿促进效应越强。采用“中国劳动力动态调查”2012年、2014年和2016年数据的分析表明:内部保障会显著提升城镇户籍的、家庭常规消费水平较低的无工作劳动力的就业意愿,但对农村户籍的、家庭常规消费水平较高的无工作劳动力的就业意愿没有显著影响;外部保障会显著降低各类无工作劳动力的就业意愿,而且会显著提高其家庭旅游消费支出(内部保障的影响不显著)。此外,相对城镇户籍的、东部地区的无工作劳动力,农村户籍的、中西部地区的无工作劳动力就业意愿更低。因此,在为无工作者提供必要的生活保障以维护社会稳定的同时,一方面要积极推进经济高质量发展,为欠发达地区农村户籍劳动力提供更多的就业机会;另一方面也要进一步营造劳动光荣的社会风尚,积极探索外部保障的就业激励机制和途径,提高无工作劳动力的就业意愿,以更好地促进就业和保障民生。

关键词:无工作劳动力;失业保障;就业意愿;福利依赖;家庭内部保障;家庭外部保障

中图分类号:F241.4;C976.1 文献标识码:A 文章编号:1674-8131(2021)02-0077-12

一、引言

黨的十九大报告指出,“就业是最大的民生”。就业问题关系群众切身利益,也事关经济社会发展大局。 《中国人口和就业统计年鉴—2019》的数据显示,2010—2018年,就业人口占总人口的比例由56.8%下降至55.6%,即无工作人口从53.2%上升至54.4%。根据中国劳动力动态调查报告的定义,“无工作”是指未从事有收入的社会活动(包括务农、兼职、帮忙家庭生意等,而从事义工、学生兼职、志愿者、家务劳动等活动属于无工作),无工作者包含失业者和从未工作的群体。一方面,由于无工作者没有收入,其生活需要得到有效保障才能维护社会稳定;另一方面,由于无工作者未参与社会劳动,其(尤其是有劳动力能力的无工作者)需要通过就业来体现自身价值、提高生活质量和实现自我发展,进而促进社会公平和进步。因此,在建立和完善无工作者无工作期间的生活保障机制的同时,更需要通过社会、家庭和个体的共同努力有效促进无工作劳动力就业。无工作劳动力能否实现就业,除取决于社会就业机会的多少和自身劳动能力的大小外,还受其就业意愿的影响,所以有必要深入探究无工作劳动力得到的生活保障会对其就业意愿产生怎样的影响,进而寻求无工作劳动力生活保障机制与就业促进机制的协同路径。

中国家庭面临外部冲击时,可以借助家庭外部保障和家庭内部的自我保障两种方式应对(楚克本 等,2018)[1]。无工作劳动力在无工作期间的生活保障也可以划分为家庭外部保障和家庭内部保障(以下简称外部保障和内部保障),外部保障是指来自于家庭外部的保障(如社会失业保险、政府失业救济等)(臧文斌 等,2012;周钦 等,2014)[2-3],内部保障则是指来自家庭内部的保障(如个人储蓄、资产收入以及家庭其他成员提供的生活保障和帮扶等)(刘振杰,2005)[4]。由于来源和性质不同,外部保障与内部保障对无工作劳动力就业意愿和行为的影响机制及效果存在差异性。与此同时,长期存在的城乡二元结构也使城市的无工作劳动力与农村的无工作劳动力不但自身具有不同的特点,而且其所获得的外部保障和内部保障也都具有显著的异质性,因而外部保障和内部保障对无工作劳动力就业意愿的影响也具有城乡差异。

然而,已有相关研究(尤其是经验研究)大多将无工作者在无工作期间获得的生活保障局限于具有政策工具含义的社会保险或政府保障范畴,主要探讨外部保障与无工作劳动力就业意愿的关系,而对内部保障影响无工作劳动力就业意愿的机制和效果缺乏深入研究,更没有对外部保障与内部保障的影响进行比较研究。同时,由于长期存在的“城镇失业登记制度”等导致相关数据的获取具有城乡不平衡性,相关研究也忽视了失业保障对农村无工作劳动力就业意愿的影响,进而缺乏对城乡异质性的探讨。有鉴于此,本文在已有研究的基础上,进一步探讨外部保障和内部保障影响无工作劳动力就业意愿的异质性及其城乡差异,并采用“中国劳动力动态追踪调查(CLDS)”2012年、2014年和2016年的三期调查数据进行实证检验,以期丰富和拓展关于失业保障影响无工作者就业意愿的理论和经验研究,进而为进一步完善失业保障体系和促进无工作劳动力就业提供政策启示。

二、理论分析与研究假说

外部保障对无工作者的生活和社会稳定具有积极的影响(徐晓莉 等,2012)[5]。中国政府高度重视包括失业保障在内的社会保障工作,积极建立和完善以基本生活保障制度、社会保险制度、城镇居民最低生活保障制度为核心的社会保障体系(谢秀军 等,2019)[6]。现有研究大都认为失业保险、失业救济等外部保障是直接影响无工作劳动力就业意愿的重要因素,并担忧政府救助会形成“福利依赖”和“失业陷阱”,降低失业人口的就业意愿和行为(郝宇彪 等,2018;李珍 等,2020)[7-8]。20世纪80年代,Charles(1984)提出“福利依赖”概念,把有劳动能力的成年人领取社会经济援助且不就业的现象称为“福利依赖”[9]。Saarela(2004)的分析表明,美国约有9%的福利享有者存在“福利依赖”,并且对改变失业状况较为消极[10]。Uusitalo和Verho(2010)的研究发现,只有当失业保险金领取期限即将到期时,失业者的求职努力程度才可能有所提升[11]。“福利依赖”现象在中国也一定程度存在。杜凤莲和刘文忻(2005)的分析发现,月失业救济金每提高1%,预期失业持续时间会提高0.12%[12];乔雪和陈济冬(2011)则认为,失业保险金的提高会扭曲失业者的搜寻努力[13]。

“福利依赖”现象存在的主要原因在于外部保障提供者与获得者之间信息不对称导致的道德风险。由于存在信息不对称,政府等外部保障供给部门难以准确掌握无工作者的真实生活状态和求职行为,而长期享受失业救济待遇容易消磨人的斗志,尤其当外部保障水平较高时,会促使无工作者可能更愿意维持失业现状,造成“养懒汉”现象(Amarante et al,2013;Andersen et al,2014)[14-15]。但也有研究基于补贴搜寻理论认为(Phelps,1970)[16]:失业者领取失业救济可以补贴货币形式的工作搜寻成本,从而提高其就业意愿(Schwartz,2015)[17];领取失业保险金的失业者与劳动力市场保持着更为紧密的联系,其求职意愿和努力程度也更高(Lammers,2014)[18]。因此,当无工作劳动力无法平滑消费时,外部保障会通过流动性效应影响其就业意愿(Chetty,2008)[19]:当无工作劳动力面临流动性约束时,外部保障可以通过增加其货币流动性来满足其日常消费,从而降低其就业意愿(Christoph et al,2014)[20];但如果无工作劳动力将这部分资金用于工作搜寻,则会提高其就业几率,进而有助于提高其就业意愿。

中国是世界上储蓄率较高的国家之一,个体和家庭会基于预防性动机进行储蓄(甘犁 等,2018)[21]。因此,除外部保障外,个人储蓄、家庭帮扶等内部保障也是无工作劳动力维持基本生活的主要经济来源(祁亚辉,2004)[22]。目前,中国的社会保障还面临着瞄准度不高、待遇水平较低、基金收支失衡等困境(张盈华,2019)[23]。2016年的数据显示,政府发放失业救济金的人数仅占全部失业者的15%(吴要武 等,2018)[24]。同时,中国的失业保险金标准较低,且缺乏随物价水平变动而及时调整的有效机制(李珍 等,2020)[8],这就使得失业保险制度难以有效发挥对失业者的基本生活保障以及促进其就业的作用(郑新业 等,2017)[25]。随着市场经济的发展,城镇和农村居民所面临的失业风险日益增加,在社会保障体系还不够完善的情况下,预防性储蓄可以起到应对收入不确定性的作用(李艳鹍,2014)[26],因而个体和家庭储蓄以及家庭其他成员的帮扶等内部保障还是当前中国无工作者生活保障的重要来源。

内部保障不仅体现在经济层面,还体现在精神层面。有研究认为,绝大多数社会成员可以没有社会保障,却离不开家庭保障,特别是在社会保障水平整体滞后于人口结构和就业结构转型的情况下,无工作者仍可以从家庭获得经济来源和精神慰藉(伍先斌,2010;张忠朝,2014)[27-28]。但与外部保障作为一种外生的应急性的协助通常难以对家庭资源禀赋以及其他家庭成员产生直接影响不同(楚克本 等,2018)[1],内部保障往往会对家庭消费以及其他家庭成员的生活和发展等带来较大冲击。例如,受到家庭成员失业冲击时,家庭为其提供生活保障可能带来人均消费支出的减少,也可能减少教育投入而影响其他成员的人力资本积累,或者可能对外借贷而加重未来的家庭债务负担等。同时,由于家庭成员之间联系紧密甚至长期共同生活,信息不对称程度很低,不容易产生道德风险。因此,内部保障不但难以形成“福利依赖”效应,而且会通过其对家庭生活和发展的负面影响而对无工作劳动力产生一定就业压力,促进其更积极地搜寻工作以尽快实现就业。

综上所述,本文认为:虽然外部保障对无工作劳动力就业意愿的影响存在“福利依赖”和补贴工作搜寻成本两种相反的效应,但“福利依赖”效应通常处于主导地位,因而总体上表现为降低无工作劳动力的就业意愿;内部保障对无工作劳动力就业意愿的影响较少产生“福利依赖”效应,更多的是通过家庭生活的变化加大无工作劳动力的就业压力并促使其更想改变失业状态,因而总体上表現为提高无工作劳动力的就业意愿。据此,提出假说H:外部保障会降低无工作劳动力的就业意愿,而内部保障会提高无工作劳动力的就业意愿。

当然,在现实中,由于家庭收入和消费水平、经济社会环境以及外部和内部保障水平等的差异,上述影响具有不确定性,即对于不同无工作劳动力群体的影响具有异质性。对此,本文主要基于城乡差异和家庭生活(消费)水平的角度考察以下几种情形:

一是生产生活环境、就业习惯等的城乡差异。在城乡二元经济结构下,城市家庭与农村家庭应对失业的方式和对待失业的态度也是不同的。农村家庭由于外部保障相对不足,为应对收入波动、失业和医疗支出等不确定性事件,其储蓄意愿更高(尹志超 等,2020)[29]。虽然农村户籍无工作劳动力更多地依赖内部保障,内部保障对农村家庭生活的影响可能也更大,但农村家庭对劳动力“失业”状态的容忍度更高。长期以来,由于土地保障功能的存在,农民的失业问题被认为不存在,加上“务农”工作状态的弹性较大,农村家庭通常认为劳动力失业是一种常态,并愿意提供相应的内部保障。在传统思想和就业习惯的影响下,即使对于“无地农民”,其家庭在其无工作期间为其提供内部保障时对其产生的就业压力也较小。而对于城市家庭,劳动力从事一项长期稳定的工作被认为是常态,劳动力失业则是对家庭的重大冲击,即使其对家庭生活的影响较少,家庭也会予以高度重视。尤其是当无工作劳动力的生活主要依赖内部保障时,城市家庭会更积极地促使无工作劳动力尽快就业。因此,从总体上看,内部保障对城市户籍无工作劳动力就业意愿的提升作用比农村户籍无工作劳动力更强。

二是外部保障水平的城乡差异。在长期的二元经济结构下,中国的社会保障体系亦存在显著的城乡差异。由于社会保障制度安排长期向城镇倾斜,农村的社会保障水平较低(张华初 等,2015)[30],农村户籍的无工作劳动力能获得的外部保障也显著低于城镇户籍的无工作劳动力。当外部保障水平很低时,其“福利依赖”效应也很难得到体现。由于城镇户籍无工作劳动力的外部保障一直存在且高于农村户籍无工作劳动力,而农村户籍无工作劳动力的外部保障是从无到有并逐渐强化,因此,外部保障对城镇户籍无工作劳动力的“福利依赖”效应长期存在,而对农村户籍无工作劳动力的“福利依赖”效应则可能存在一个逐渐凸显并趋于强化的过程。

三是家庭收入和消费水平的差异。内部保障对无工作劳动力就业意愿的提升作用,主要源于家庭生活变化及家庭成员督促等给失业者带来的就业压力,而对于不同收入和消费水平的家庭,这种压力的强度是不一样的。对于收入和消费水平较低的家庭,有劳动力失业通常会对家庭消费水平带来较大的影响,并可能降低其他家庭成员的生活质量;而对于收入和消费水平较高的家庭,有劳动力失业对家庭消费水平的影响较小,对其他家庭成员生活质量的影响往往也微乎其微。因此,随着家庭收入和消费水平的提高,内部保障对无工作劳动力就业意愿的提升效应可能减弱。此外,外部保障之所以会降低无工作劳动力的就业意愿,不仅因为存在“福利依赖”效应,还由于无工作劳动力没有将外部保障用于工作搜寻。如果只是将外部保障视为“生活补贴”,忽视其就业促进功能,当无工作劳动力通过内部保障就能解决其生活问题时,外部保障就可能促进无工作劳动力家庭的非必需消费品支出。因而,若外部保障可以带来无工作劳动力家庭的非常规消费(如娱乐性消费支出)的增长,则表明无工作劳动力没有将外部保障用于补贴工作搜寻成本,进一步强化了“福利依赖”效应。

基于上述分析,若本文所提出的假说H成立,可进一步得到如下推论:相对于农村户籍无工作劳动力,内部保障对城市户籍无工作劳动力就业意愿的提升作用更强(T1);外部保障对农村户籍无工作劳动力的“福利依赖”效应表现为逐渐显现、趋于强化的过程(T2);相对于消费水平较高的家庭,内部保障对消费水平较低家庭无工作劳动力就业意愿的提升作用更强(T3);外部保障一定程度促进了无工作劳动力家庭的旅游消费支出(T4)。

三、样本数据与检验模型

本文实证分析使用的数据来自中山大学社会科学调查中心主持的“中国劳动力动态追踪调查(CLDS)”的个体问卷,该调查的区域范围包括中国29个省区市(不包括西藏自治区、海南省和港澳台地区),调查对象为样本家庭中的劳动力(年龄15至64岁的家庭成员),样本选择采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法(Multistage Cluster,Stratified,PPS Sampling)。本文主要采用CLDS 2016年的数据进行实证检验,并采用2012年和2014年的数据进行稳健性检验。

2016年的CLDS调查共计21 070个样本,其中“当前在工作”的样本有13 452个,“最近三个月找工作”的样本有423个。本文的研究对象为“无工作劳动力”,因此,保留16岁以上的“无工作”样本,并剔除“退休”“在读”“有土地”

对于“农村无工作者”的定义尚未得到学界的一致认可。由于土地具有一定保障作用,有学者认为农村地区不存在失业问题。但随着城市化和农民工市民化等的推进,许多农民工宁愿再找一份工作也不愿意种地,土地流转也导致农民无地现象普遍存在。为了避免“无工作但有土地可以作为保障”的农民群体的干扰,依据“请问您在村里是否还有土地?”和“您在老家是否还有土地?”两个问题,对有土地的农村户籍样本进行剔除(396个)。和无工作期间生活费主要来源有多项

为了避免实证分析时出现既有“内部保障”又有“外部保障”的样本,剔除了在回答“在无工作期间,生活费的主要来源是?”问题时多选的样本(413个)。的样本,最终筛选得到4 594个有效样本,占总样本的21.8%。以同样的方法,筛选出2012年3 447个样本、2014年5 236个样本。为进行城乡比较,按户籍性质将样本划分为“城镇户籍”和“农村户籍”两个子样本。为检验内部保障对不同消费水平家庭无工作劳动力就业意愿的异质性影响,根据“2015年全年您全家的常規消费支出情况”问题将样本划分为“常规消费较低”(低于中位数)和“常规消费较高”(高于中位数)两个子样本。

根据调查问卷,被解释变量“就业意愿”用问题“您是否打算在接下来的一年中找工作?”来衡量,被调查者回答“是”则赋值为1,否则赋值为0。表1为2012、2014、2016年无工作劳动力样本的“就业意愿”统计。从总体来看,无工作劳动力的就业意愿较低,且呈下降趋势;从城乡比较来看,农村户籍无工作劳动力的就业意愿比城镇户籍无工作劳动力更低。

核心解释变量“外部保障”和“内部保障”用问题“在无工作期间,生活费的主要来源是?”来衡量,该问题为多选项,共有12个选项:“离退休费”“下岗生活费”“失业救济金”“社会救济”“积蓄”“亲友接济”“临时性工作收入”“其他家庭成员的收入”“借债”“租金收入”“金融产品收入”“上学,由父母抚养”,将前四项合并为“外部保障”,其余选项合并为“内部保障”,均设置为虚拟变量

若在无工作期间生活费主要来自外部保障选项,则“外部保障”赋值为1,否则赋值为0;若主要来自内部保障选项,则“内部保障”赋值为1,否则赋值为0。图1展示了样本无工作期间生活费的主要来源情况。总体来看,无工作劳动力的生活费来源呈现多样化的趋势,但家庭内部保障仍然是其主要的失业保障,社会保障的占比相对较低;城镇户籍无工作劳动力的生活来源更为多元,而农村户籍无工作劳动力的生活费来源更为集中,且得到的外部保障更少

2012年主要依靠“其他家庭成员收入”“亲友接济或借债”的无工作劳动力占比近八成,而2016年主要依靠“失业救济金”和“积蓄”的无工作劳动力占比有所提升。具体而言,主要依靠“其他家庭成员收入”的占比最大,超过50%;主要依靠“个人其他收入”的占比较为稳定,保持在9%左右;主要依靠“社会保障”的占比从2012年的6.8%增长至2016年的14.3%,且主要为“城市样本”的增长(从17.0%增至32.5%),“农村样本”的增长较小(从2.7%增至5.4%);主要依靠“积蓄”的占比稳步增长,从6.6%增至14.4%,且城乡差异不大;主要依靠“亲友接济或借债”的占比则由22.7%降至10.8%,其城乡差异也不明显。

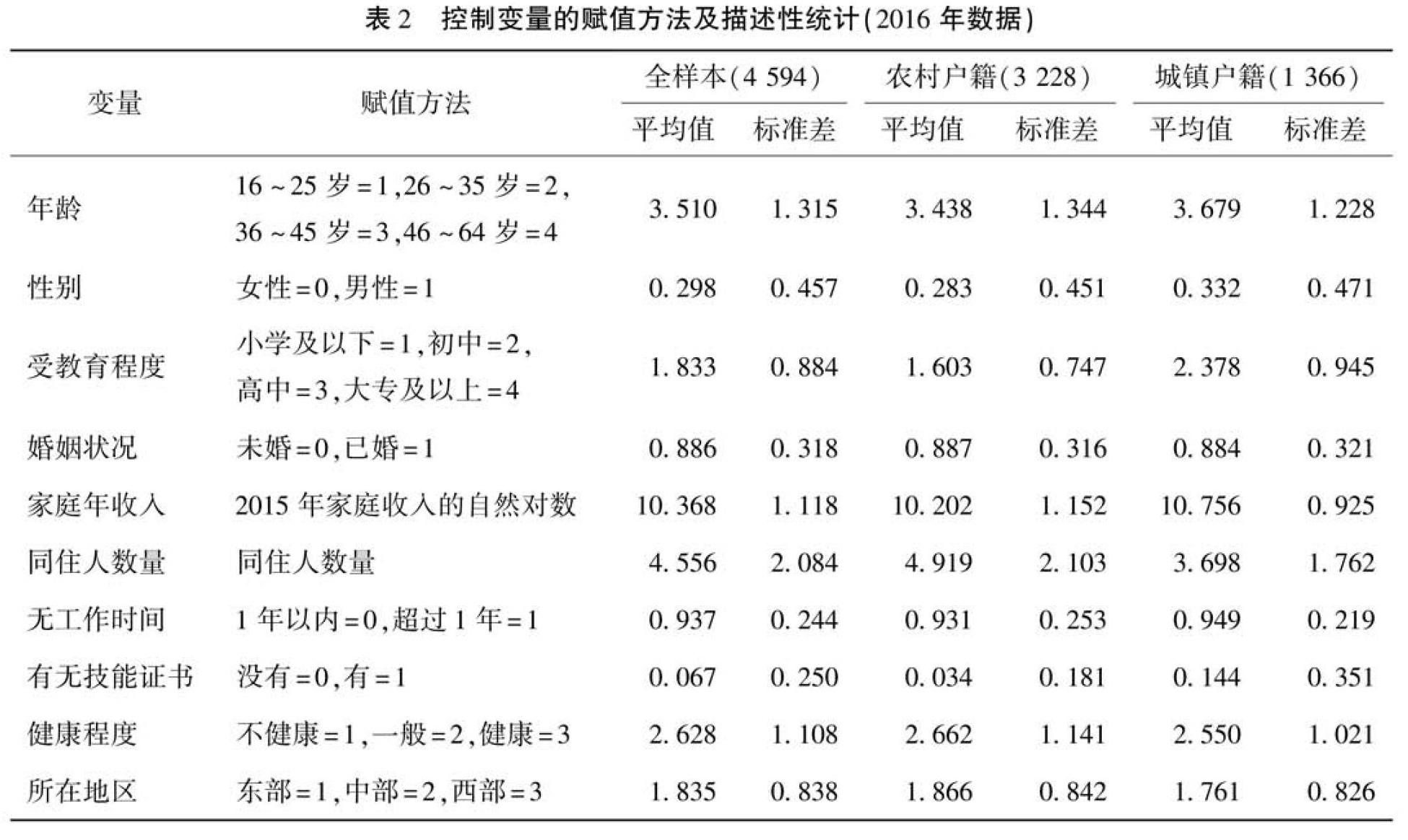

参考相关文献,本文的控制变量包括个体特征(“年龄”“性别”“受教育程度”)、家庭特征(“婚姻状况”“家庭年收入”“同住人数量”)、就业特征(“无工作时间”“有无技能证书”“健康程度”)和地区特征(“东部”“中部”“西部”),具体赋值方法和描述性统计见表2。总体来看,城镇户籍无工作劳动力的“受教育程度”“家庭年收入”“无工作时间”和获得的专业技能证书数高于农村户籍无工作劳动力。

四、实证检验结果

1.内部保障与外部保障对无工作劳动力就业意愿的异质性影响

表3是运用Probit模型的基准回归结果:“内部保障”与无工作劳动力“就业意愿”显著正相关,而“外部保障”与无工作劳动力“就业意愿”显著负相关,表明生活费主要来源于内部保障的无工作劳动力有更高的就业意愿,而生活费主要来源于外部保障的无工作劳动力就业意愿较低,前文假说H得到验证。通过分析样本填写的失业救济金的信息,发现其均值为1 189元/月(其中“城市样本”为1 298元/月,“农村样本”为935元/月),远高于当年的最低生活标准(600元/月)。可见,外部保障可能使部分无工作劳动力一定程度上产生“福利依赖”,而内部保障可以避免无工作劳动力的道德风险,并促使其自发搜寻工作。

从控制变量来看,年龄越大、受教育水平越低、家庭收入越高、失业时间越长的无工作劳动力就业意愿越低,而男性和拥有较多技能证书的无工作劳动力具有更强的就业意愿。值得注意的是,相较于东部地区的无工作劳动力,中部和西部地区的无工作劳动力的就业意愿更低,可能是由于东部地区经济发展水平较高,市场潜力和劳动力市场更大,就业机会也更多[31],有利于无工作劳动力就业意愿的提高。

2.内部保障和外部保障影响无工作劳动力就业意愿的城乡差异

表4是分别对“农村样本”和“城市样本”的分析结果:从“城镇户籍”样本来看,估计结果与全样本一致,“内部保障”与“就业意愿”显著正相关,“外部保障”与“就业意愿”显著负相关;从“农村户籍”样本来看,“外部保障”的估计系数依然显著为负,但“内部保障”的估计系数不显著,表明内部保障对农村户籍的无工作劳动力就业意愿的影响不显著。据此,推论T1得到验证。控制变量中,“受教育程度”的提高可以显著提高农村户籍无工作劳动力的“就业意愿”,但对城镇户籍无工作劳动力的“就业意愿”没有显著影响,表明由于农村户籍劳动力的受教育程度较低,其人力资本水平的提升具有更强的就业促进效应;无论是“城镇户籍”样本还是“农村户籍”样本,中部和西部地区无工作劳动力的就业意愿都比东部地区更低,且农村户籍无工作劳动力的就业意愿更低,进一步说明有效提升欠发达地区农村户籍无工作劳动力的就业意愿需要引起重视。

3.稳健性检验

采用2012年和2014年的数据进行稳健性检验,结果见表5:从“全样本”和“城镇户籍”样本来看,2012年和2014年的检验结果与2016年一致,“内部保障”与“就业意愿”显著正相关,而“外部保障”与“就业意愿”显著负相关;从“农村户籍”样本来看,“内部保障”的估计系数均为正但不显著(与2016年一致),“外部保障”的估计系数均为负但不显著(2016年显著为负)。上述分析结果表明,本文的研究结论具有稳健性,也验证了推论T2。其中,2012年和2014年外部保障对农村户籍无工作劳动力就业意愿的影响不显著,主要是由于其生活费主要源自外部保障的样本占比太低(2.7%和4.1%)。因此,可以认为,外部保障的“福利依赖”效应对农村户籍无工作劳动力也是存在的,并随着外部保障水平在农村地区的不断提高而趋于明显和强化。

4.进一步的分析

将样本划分为“常规消费较低”和“常规消费较高”两个子样本,分别进行模型估计,结果显示(见表6):对于“常规消费较低”样本,“内部保障”的估计系数显著为正;而对于“常规消费较高”样本,“内部保障”的估计系数为正但不显著。可见,内部保障能有效提升家庭消费水平较低的无工作劳动力的就业意愿,但对家庭消费水平较高的无工作劳动力的就业意愿没有显著影响,推论T3得到验证。此外,从外部保障的影响来看,无论家庭消费水平是高还是低,外部保障都会降低无工作劳动力的就业意愿。

进一步根据“2015年全年您全家的旅游消费支出情况”问题,将样本家庭旅游消费支出的自然对数作为被解释变量进行回归分析,估计结果显示(见表6),“外部保障”的估计系数显著为正,而“内部保障”的估计系数为正但不显著。这表明外部保障显著增加了无工作劳动力家庭的非常规消费,并可能挤占原本用于补贴工作搜寻成本的资金,从而强化“福利依赖”效应,推论T4得到验证。

五、结论与讨论

在经济社会发展中,需要为无工作劳动力提供必要的生活保障以维护社会稳定和经济有序,也应积极促进失业群体就业以实现更高水平更高层次的发展。不同来源的生活保障对不同群体的无工作劳动力就业意愿的影响具有异质性,需要深入探究其内在机制,并结合实际情况寻求失业保障与促进就业之间的平衡。基于“中国劳动力动态调查”的数据,本文分析得到以下结论:(1)整体来看,无工作劳动力的就业意愿较低,且城镇户籍和东部地区的无工作劳动力的就业意愿高于农村户籍和中西部地区的无工作劳动力的就业意愿;(2)虽然家庭外部保障所占比例不断提高,但家庭内部保障仍是无工作劳动力生活保障的主要来源,特别是农村户籍的无工作劳动力更多地依赖内部保障;(3)总体上讲,内部保障会提升无工作劳动力的就业意愿,而外部保障则会通过“福利依赖”效应降低无工作劳动力的就业意愿;(4)内部保障会显著提升城镇户籍和家庭消费水平较低的无工作劳动力的就业意愿,但对农村户籍和家庭消费水平较高的无工作劳动力的就业意愿没有显著影响;(5)随着外部保障水平在农村地区不断提高,外部保障对农村户籍无工作劳动力的“福利依赖”效应逐渐显现并不断强化;(6)外部保障显著增加了無工作劳动力家庭的非常规消费,而内部保障对无工作劳动力家庭非常规消费没有显著影响。基于上述结论,得到如下政策启示:

一是要重視无工作劳动力的就业问题,通过高质量发展促进高水平就业。尤其应加快欠发达地区的经济发展,积极推进乡村振兴战略,为无工作劳动力提供更多更好的就业机会。本文分析发现,无工作劳动力的就业意愿还与户籍、性别、年龄、受教育程度、职业技能等个体特征相关,因此,应当针对不同的失业群体分类施策。在激发无工作劳动力就业意愿的同时,也要为就业意愿强的失业者提供积极的外部支持和激励,如加强再就业教育和职业技能培训、营造灵活就业的良好社会氛围等(涂永前 等,2020)[32]。

二是要进一步发挥内部保障的就业激励作用。与高福利国家相比,中国的社会福利水平较低,由家庭和个体构筑的内部保障仍是无工作劳动力无工作期间的重要保障形式,其不仅筑起失业者的生存底线,还可为无工作劳动力实现就业提供工作搜寻的资金支持。与此同时,长期处于失业状态会使个人和家庭的资本存量持续下降,而亲友单方面的物质输送也难以维持社会互助关系的动态平衡,来自家庭和亲人的压力更能使无工作劳动力意识到“坐吃山空,立吃地陷”的困境。因此,家庭内部保障的物质支持应适度,而精神激励则应强化,以有效提高无工作劳动力的就业意愿和努力。

三是要探索和构建外部保障的就业激励机制。随着社会的发展,家庭保障功能趋于弱化(贾洪波 等,2016)[33]。一方面,在外部保障水平较低的情境下,应扩大失业救济金、下岗生活费、社会救济费等外部保障的覆盖面,简化相关手续(王小鲁,2020)[34],并不断缩小城乡差距。另一方面,要探索改进外部保障机制,弱化和消除“福利依赖”效应,乃至转“福利依赖”为“就业动力”。比如,在失业保险的产品设计和失业救济的发放标准上,可考虑对于尽快就业的失业者给予更多激励,而对于有能力和机会就业而不就业者则适当降低保障水平。此外,在社会环境上,还应鼓励劳动、鼓励就业,营造劳动光荣的社会风尚,教育和引导广大群众通过自己的辛勤劳动来满足日益增长的高品质生活需求。

本文考察了家庭内部和外部保障对无工作劳动力就业意愿的异质性影响以及城乡差异,但囿于数据限制,实证检验中将内部和外部保障设置为虚拟变量,估计结果仅能反映影响的方向和显著性,即以内部保障为主与以外部保障为主的无工作劳动力选择寻找工作的概率差异,还不能从数量上刻画不同的保障水平对无工作劳动力就业意愿的具体影响。因此,要厘清不同类型的失业保障在不同的保障水平下对无工作劳动力就业意愿的具体效应,还需要基于各种保障水平(具体金额)进行深入细致的分析。此外,还可从不同维度(如性别、年龄、婚姻状况、家庭人口结构、失业时长、城市层级等)对无工作劳动力进行群体划分,拓展研究范围,以更细致的研究刻画更客观和具体的现状与趋势,并得到更具针对性的政策启示。

参考文献:

[1]楚克本,刘大勇,段文斌.健康冲击下农村家庭平滑消费的机制——兼论外部保障与家庭自我保障的关系[J].南开经济研究,2018(2):39-55.

[2] 臧文斌,刘国恩,徐菲,熊先军.中国城镇居民基本医疗保险对家庭消费的影响[J].经济研究,2012(7):75-85.

[3] 周钦,刘国恩.健康冲击:现行医疗保险制度究竟发挥了什么作用?[J].经济评论,2014(6):78-90.

[4] 刘振杰.家庭保障在现代社会保障体系中的功能及地位浅析[J].经济问题探索,2005(7):37-39.

[5] 徐晓莉,张玲,马晓琴.我国失业保险支出与城镇失业率关系研究——基于误差修正模型的分析[J].人口与经济,2012(2):49-53+92.

[6] 谢秀军,陈跃.新中国70年就业政策的变迁[J].改革,2019(4):16-26.

[7] 郝宇彪,侯海萌.社会保障制度会加剧失业吗——基于OECD国家数据的PVAR分析[J].经济学家,2018(6):73-81.

[8] 李珍,王怡欢,张楚.中国失业保险制度改革方向:纳入社会救助——基于历史背景与功能定位的分析[J].社会保障研究,2020(2):68-75.

[9] CHARLES M. Losing ground:American social policy,1950—1980[M]. Basic Books,A Member of The Perseus Books Group,1984:43-45.

[10]SAARELA M J. Welfare participation and welfare dependence among the unemployed[J]. Journal of Population Economics, 2004,17(3):409-431.

[11]UUSITALO R,VERHO J. The effect of unemployment benefits on re-employment rates:Evidence from the Finnish unemployment insurance reform[J]. Labour Economics,2010,17(4):643-654.

[12]杜凤莲,刘文忻.失业救济金与中国城镇人口失业持续时间[J].经济科学,2005(4):18-28.

[13]乔雪,陈济冬.失业保险政策对隐性就业规模和社会产出的影响[J].世界经济,2011(2):87-102.

[14]AMARANTE V,ARIM R,DEAN A. Unemployment insurance design and its effects:Evidence for Uruguay[J]. Desarrollo Y Sociedad,2013,71(1):7-42.

[15]ANDERSEN T M,SVARER M. The role of workfare in striking a balance between incentives and insurance in the labour market[J]. Economica,2014,81(321):86-116.

[16]PHELPS E S. Microeconomic foundations of employment and inflation theory[M]. Norton:1970.

[17]SCHWARTZ J. Optimal unemployment insurance:When search takes effort and money[J]. Labour Economics,2015,36: 1-17.

[18]LAMMERS M. The effects of savings on reservation wages and search effort[J]. Labour Economics,2014,27:83-98.

[19]CHETTY R. Moral hazard versus liquidity and optimal unemployment Insurance[J]. Scholarly Articles,2008,116(2):173-234.

[20]CHRISTOPH B,ANDREAS F,KJETIL T. Cash-on-hand and the duration of job search:Quasi-experimental evidence from Norway[J]. Economic Journal, 2014,(576):540–568.

[21]甘犁,赵乃宝,孙永智.收入不平等、流动性约束与中国家庭储蓄率[J].经济研究,2018(12):34-50.

[22]祁亚辉.家庭在社会保障制度变迁中的作用[J].社会科学研究,2004(1):100-102.

[23]张盈华,张占力,郑秉文.新中国失业保险70年:历史变迁、问题分析与完善建议[J].社会保障研究,2019(6):3-15.

[24]吴要武,陈梦玫.当经济下行碰头就业压力——对中国城乡劳动力市场状况的分析[J].劳动经济研究,2018(3):54-74.

[25]郑新业,张阳阳,黄阳华.供给侧结构性改革与宏观调控:分工与互补[J].中国人民大学学报,2017(5):51-59.

[26]李艳鹍.我国居民预防性储蓄动机实证研究[J].中国物价,2014(2):85-87+91.

[27]伍先斌.基于文化视角的中国社会保障发展方向[J].江西财经大学学报,2010(4):44-48.

[28]张忠朝.基于家庭保障的社会保障客观规律:制度工具——再分配机制[J].现代管理科学,2014(2):69-71.

[29]尹志超,刘泰星,张诚.农村劳动力流动对家庭储蓄率的影响[J].中国工业经济,2020(1):24-42.

[30]张华初,刘胜蓝.失业风险对流动人口消费的影响[J].经济评论,2015(2):68-77.

[31]尹靖华,韩峰.市场潜力、厚劳动力市场与城市就业[J].财贸经济,2019(4):146-160.

[32]涂永前,何礼苗.数字经济、灵活就业及社会保险法的回应[J].重庆理工大学学报(社会科学),2020(9):102-111.

[33]贾洪波,徐婷婷.家庭保障、就业保障与社会保障关系变迁的中国证据:1978—2014[J].城市发展研究,2016(12):108-117.

[34]王小鲁.当前失业保险没有充分发挥保民生的作用[EB/OL].(2020-07-26)[2020-12-11].网易财经,http://money.163. com/20/0726/16/FIFMU78400258J1R.html.

Abstract: The living security of unemployed labors during no-working period includes both social security, governmental relief and so on in the external of the families and the savings, assets income and so on in internal families. Because of the existence of information asymmetry and moral risk, the external security may trigger “welfare dependence” effect to reduce the employment willingness of jobless labors but can use the subsidy for working search cost to increase their employment willingness, however, the internal security can produce direct employment pressure on jobless labors to enhance their employment willingness, the more the unemployment affects the family lives, the stronger this employment willingness promotion effect is. The analysis based on the data of China's labor force dynamic survey in 2012, in 2014 and in 2016 shows that internal security can significantly improve the employment willingness of jobless labors with urban household register and with low family conventional consumption level but has no significant effect on the employment willingness of jobless labors with rural household register and with high family conventional consumption level. External security can obviously reduce the employment willingness of all kinds of jobless labors and can significantly improve their family tourism consumption expenditure (the effect of internal security is not significant.). In addition, the employment willingness of jobless labors with rural household register in middle and west areas is lower than that of jobless labors with urban household register in east area. Therefore, while the governments provide the necessary living security to maintain social stability for jobless labors, on the one hand, the governments should actively push forward economic high quality development and provide more employment opportunities for the labors with rural household register in less-developed areas, on the other hand, the governments should further create the social atmosphere with working being glorious, actively explore the employment incentive mechanism of external security, and raise the employment willingness of jobless labors so as to better boost the employment and peoples livelihood guarantee.

Key words: jobless labor; unemployment security; employment willingness; welfare dependence; family internal security; family external security

CLC number::F241.4;C976.1 Document code:A Article ID:1674-8131(2021)02-0077-12

(編辑:段文娟)