国家能力、出口复杂度与经济增长波动

2021-06-15周记顺洪小羽

周记顺 洪小羽

摘 要:作为生产产品所需要的不可交易的投入品集合,国家能力的增加不但有利于经济产出的增长,而且能够增强经济体系中供给和需求的稳定性,进而有利于降低经济产出的波动性;出口复杂度的高低可以反映一国能力的多少,因而出口复杂度的提高可以降低供给波动、需求波动和产出波动。对1998—2017年178个样本国家的分析发现:出口复杂度的提高对总体经济产出增长和制造业产出增长的波动均有显著抑制作用,但该抑制效应存在国别差异,对总体经济产出增长波动的抑制作用只在高收入和中等收入国家显著,而对制造业产出增长波动的抑制效应在低收入国家更大。进一步的中介效应检验表明,出口复杂度提高可以通过抑制供给波动和需求波动降低总体经济产出增长波动。应发挥中国特色社会主义制度优势以形成和强化独有的能力,深化市场经济体制改革以改善各种能力,推进国家治理体系和治理能力现代化以提高能力组合效率,进而通过国家能力的系统化提升促进国内循环的高质量发展,提高出口复杂度,实现持续稳定的经济增长和国内循环与国际循环的相互促进。

关键词:国家能力;出口复杂度;经济波动;供给波动;需求波动;产出波动;经济增长波动

中图分类号:F015;F124.8 文献标志码:A文章编号:1674-8131(2021)02-0011-16

一、引言

经济波动是人类生产力进步和社会发展中的一种常态,但剧烈的大范围的经济波动不但会损害经济本身的发展质量,而且会带来社会形态的不稳定。因此,探究经济波动的来源进而寻求避免破坏性经济波动的有效路径成为经济学家们长期致力的重点研究领域之一。其中,对经济波动来源的早期研究主要基于经济体内部的直接影响经济产出的因素展开,如供给、需求、技术和劳动力等的冲击(Aiyagari et al,1992;陈昆亭 等,2004)[1-2],后来逐渐拓展到外部的间接的影响因素,如金融深化(Mallick,2014;肖崎 等;2020)[3-4]、外部冲击(Fogli et al,2015;梅冬州 等,2015)[5-6]、制度约束(袁申国 等,2011;Duncan,2014)[7-8]以及政策变化(孙宁华 等,2013;朱军 等,2018)[9-10]等。与此同时,相关理论研究和经验分析也开始从宏观视角拓展到微观视角,“产品空间理论(Theory of the Product Space)”和“能力理论(Theory of Capabilities)”的提出则进一步推进了这一研究趋势(Hausmann et al,2007,2010)[11-12]。

早期经济波动的多元观点认为微观企业或单个部门的冲击引发重大经济波动的概率很小,微观经济中的特质性波动会被逐渐分散化,从而不会对宏观经济产生重大影响(Lucas,1977)[13]。但2008年爆发的国际金融危机反映出个别行业变化也会对宏观经济波动产生重大影响。由于供给关系的联系和非凸性技术,来自个体和部门的许多小而独立的冲击对总体经济产生的影响难以被消除和忽略(Bak et al,1993)[14]。在生产中每个部门均需要一定数量的关键投入,并在共同目标的作用下形成经济中的结点,这些结点影响着跨部门的生产决策,从而会影响总体经济的波动(Carvalho,2010)[15]。当经济体变得分散时,整体经济波动的大小由经济体的内部联系网络结构决定,一个部门在经济体中的异质性和关联度越高,其对整体经济波动的影响就越大,产生“级联效应”(Acemoglu et al,2012)[16]。不同的企业对宏观经济的冲击效应也不同,一些较大的企业对总产出有着重大的贡献,其异质性冲击也可能会演变为总体冲击(Gabaix,2011)[17]。

随着微观力量对宏观经济波动的冲击越来越受到重视,相关研究也从多维度深入展开。其中,Hausmann 和 Hidalgo(2010)认为[11]:不同国家或经济体拥有的能力数量不同这里的能力“数量”不仅仅指能力种类的数量,还包括各种能力的大小(质量)。比如,一种制度或基础设施在各国都有,但完善程度不一,則不同的国家的能力也有多少(大小、强弱)之分,越完善的国家能力越多。,生产的产品中包含的能力数量也会不同。这里的能力是指生产产品时需要的不可交易的投入品,包括个人技能、组织管理、社会规则和规范、基础设施、制度质量以及互联网销售能力等。若用产品复杂度来反映生产该产品所需要的能力数量,则能力多的国家可以生产高复杂度的产品,能力少的国家只能生产相对较简单的产品。这意味着不同国家由于拥有不同种类和数量的能力,会形成不同的产品结构,而不同的产品结构下总体经济自身的波动性以外部冲击产生的经济波动效应都存在显著差异。例如,Duncan(2014)发现新兴市场经济体具有较高的经济波动与其自身的制度质量有关[8],而制度是许多其他更基本能力的集合,如治理腐败、维护社会稳定、规范经济活动等的能力。很多研究已经注意到这种不可交易的投入品与经济波动之间的联系,并分析了一种或几种能力对经济波动的影响,但难以反映经济体整体能力对经济波动的影响。“能力理论”将不可交易投入品作为一个集合,为从整体上分析经济体的能力与其经济波动的关系提供了理论支撑和研究方向。

然而,“能力”是隐性的指标,其内含在生产的产品中,在现实中无法将被投入到一个产品生产中的所有能力一一找出,需要使用一个统一的标准对这些能力进行加总,以衡量一个国家或经济体的整体能力。为此,Hausmann和Hidalgo(2010)构建了基于“能力理论”的出口复杂度指标。产品复杂度反映了产品的普遍性,需要越多能力的产品普遍性越低,产品复杂度也就越高。一般来讲,一个国家拥有的能力越多,出口的产品也就越多,通过对不同国家出口产品的比较,可以得到间接反映各国能力多少的出口复杂度。出口复杂度通常用一个国家出口的具有显示性比较优势的产品的数量来衡量,不但反映了一个国家的生产能力,也反映了其国际市场开发能力,能够较客观地体现国家能力的多少和产品的多样性。因而,出口复杂度也可以在一定程度上体现一个国家所拥有的支撑其参与国际循环的能力禀赋,深入研究出口复杂度对宏观经济波动的影响及其机制,不但可以为实现持续稳定健康的经济发展提供理论指导,也可以为实现国内循环与国际循环的相互促进提供政策启示。

少量文献研究了出口复杂度对经济波动的影响。比如,李小平等(2018)研究了中国制造业企业出口复杂度与其产出波动之间的关系[18],张龑和孙浦阳(2018)对产品出口复杂度对中国企业出口波动的影响进行了分析[19]。但其均是基于中国企业层面研究出口复杂度对产出和出口波动的影响,没有从国际比较维度探究出口复杂度所反映的“国家能力”与宏观经济波动之间的关系;同时,其均采用反射法来测度出口复杂度,而Tacchella 等(2013)认为反射法在概念及变量的表达、信息的完整度等方面存在不足[20]。有鉴于此,本文在已有研究的基础上,进一步从供给和需求角度探究国家能力影响宏观经济波动的理论机制,运用Tacchella等(2013)提出的适合度法测算1998—2017年178个样本国家的出口复杂度,进而从国际比较视角和宏观层面研究出口复杂度所反映的国家能力对宏观经济波动的影响,以拓展和丰富关于经济波动来源的理论研究和经验分析,并为有效促进经济稳定增长和加快构建双循环新发展格局提供政策借鉴。

二、理论机制与研究假说

1.国家能力与宏观经济波动

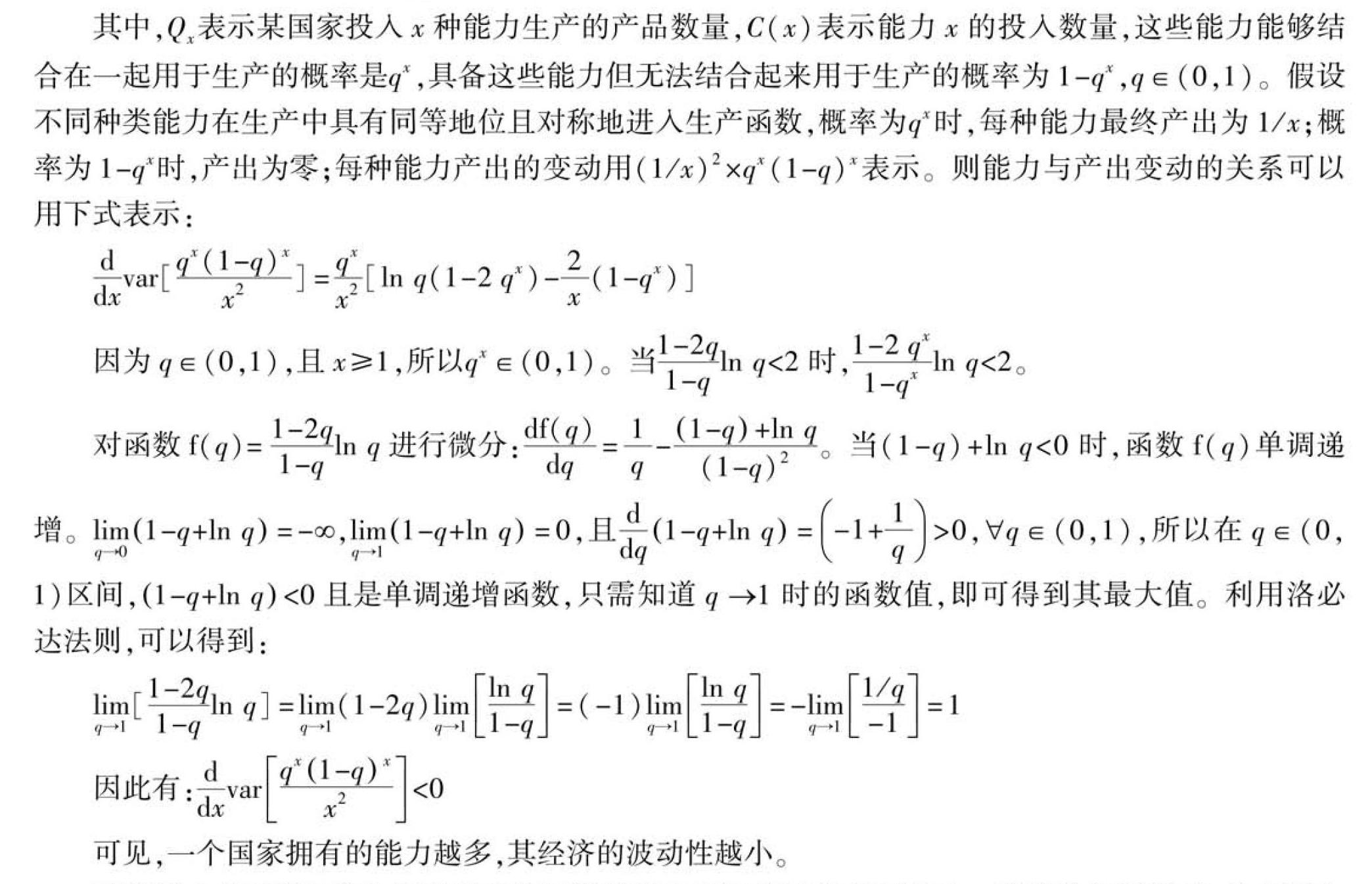

可见,一个国家拥有的能力越多,其经济的波动性越小。

国家能力主要通过供给和需求两条渠道影响宏观经济波动(见图1)。从供给渠道来看,为产品生产成本和产品种类受到能力的影响,国家能力提升(即能力数量增)意味着资源配置效率和利用效率提高,社会运行中的“堵点”减少,这使得供给更有弹性,社会生产的稳定性更高,经济产出的波动也就更小。从需求渠道来看,国家能力提升带来产品生产成本降低并能够提供更多新产品,其产品将表现出质优价廉的属性,且独特的新产品具有弱替代性,产品竞争力提高,进而可以弱化市场需求波动对经济产出的影响。

以“制度质量”“个人技能”“组织管理”“基础设施”四种能力为例分析其影响经济波动的逻辑:制度作为各经济主体在经济体系中的博弈规则,同其他有形资源一样具有质量高低之分,良好的制度是一个国家无形的比较优势(North,1990)[22],合理的制度设计能够降低企业的交易费用,提高资源配置效率,也能增强经济运行的稳定性;当经济体中具有较多高技能的劳动力时,其生产效率也较高,并潜在地促进新产品的创造,从而提高整个社会的生产率;政府的组织管理能力制约着社会资源的配置效率,当经济体具有良好的组织建构、运作、调整能力时可以减少企业生产面临的不确定性,进而减少生产中的浪费和损耗,降低产品成本;基础设施作为政府提供的公共品,对经济效率存在正外部性,良好的基础设施能降低企业库存成本(Shirley et al,2004)[23],影响企业投入要素结构(张光南 等,2010)[24],推动企业生产效率的提高。因此,一个国家若具备较高的制度质量和劳动力技能、良好的组织管理体系、完善的基础设施等能力,其资源的配置效率和利用效率将得到提升,进而降低生产成本,促进新产品的开发,稳定市场的供给和需求,抑制总体经济产出的波动。

2.国家出口复杂度与宏观经济波动

一个国家的出口复杂度反映了其出口商品中所包含的技术水平以及出口商品的结构,可以体现其能力的相对优势,因而也会通过供给渠道和需求渠道对经济产出波动产生影响。出口复杂度越高的国家,其生产过程投入的能力种类和数量越多,产品集中度越高,有助于增强生产者稳定产出的能力,从而降低产品供给波动;一国的出口复杂度越高,其相对应的需求网络也越稳定,且较高复杂度的产品的替代性和需求价格弹性较低,有助于减轻各种冲击对于需求的影响,从而降低产品需求波动。也就是说,随着出口复杂度的提高,产品供给和需求的波动都会趋于减弱,从而抑制经济产出的波动。

从供给渠道来看,随着国家出口复杂度的提高,其产品的独特性也会提升,进而提高产品差异化程度,这会使得进入该产品市场的难度和壁垒提高,即市场集中度增加,产品生产者面临的来自其他生产者的竞争压力减小,使供给更加稳定(张龑 等,2018)[19]。同时,一般来讲,如果一個国家的出口复杂度较高,其技术水平往往也较高。技术水平提高的特征之一就是生产过程中投入品种类和数量的增加(Koren,et al,2013)[25]。投入品的种类和数量越多,每一种投入品的重要性就会下降,当影响特定投入品的外生冲击形成时,生产者可以通过使用其他投入品来部分抵消该冲击的影响。因此,在生产中使用更多投入品可以减轻外生冲击的影响,从而降低供给波动。

从需求渠道来看,现代经济体系中的生产者需要通过需求网络供给产品,需求网络覆盖的任何目的地市场的需求冲击都会通过网络传递影响总体经济产出。因此,生产者所处的需求网络的风险分散能力成为影响经济波动的重要因素(张龑 等,2017)[26]。若需求网络具有较强的风险分散能力,则由于需求波动导致的经济波动会较小。出口产品越复杂,富裕国家的高收入消费者就越有可能消费该产品,而这类消费群体的收入波动较小,从而对产品的需求也更稳定(李小平 等,2018)[18]。同时,较高复杂度的产品也具有较高的差异化程度和较低的可替代性,能够满足消费者的多样性偏好(邱晔 等,2017)[27],从而使其需求价格弹性较低。较低的需求价格弹性和可替代性能够协同抑制需求的波动,进而可以降低经济产出的波动。

值得注意的是,国家能力对经济波动的影响不仅仅取决于其数量的多少,各种能力之间的组合状况(能力结构)也会对经济波动产生作用。随着国家能力数量的增加,其经济产出波动性趋于下降,但这种作用的大小受制于能力组合的能力(即前文理论模型中“这些能力能够结合在一起用于生产的概率”,其本身也是一种能力)。不同的国家,由于文化传统、教育体系、经济制度、社会基础设施等的不同,即使拥有相近的能力数量,但能力组合上的差异也可能带来显著的经济产出差异,进而表现出不同的经济波动性。因而,对于具有不同能力组合效率的国家,出口复杂度对经济产出波动的影响可能具有异质性表现。通常情况下,相对于欠发达或收入水平较低的国家,发达或收入水平较高的国家由于经济社会发育程度较高,能力组合效率也较高,能够更快更有效地将新增的能力运用于生产中,因而其出口复杂度提升可能产生更强的经济波动抑制效应。

基于以上分析,本文提出以下研究假说:一个国家的出口复雜度越高,其经济产出增长的波动越小(H1);出口复杂度的提高可以通过抑制供给波动和需求波动来降低经济产出增长的波动(H2);出口复杂度提高对经济产出增长波动的抑制作用在高收入国家比低收入国家更强(H3)。

(1)被解释变量“经济增长波动”。由于从长期来看经济产出是不断增长的,因而本文采用人均国内生产总值(GDP)的相对量(增长率)来测算各国的经济波动。对经济波动的测算,可以采用实际产出增长率的标准差(Di Giovanni et al,2012)[28],也可以采用去趋势化(对数滤波)后的产出增长率的标准差(Calderón et al,2008)[29]。本文采用前一种方法计算得到“经济增长波动I=1\*ROMAN\*MERGEFORMAT”,用于基准回归分析;同时,也采用后一种方法(人均GDP对数HP滤波,滤波smooth设置为6.25)计算得到“经济波动II=2\*ROMAN\*MERGEFORMAT”,用于稳健性检验。为了得到面板数据,借鉴洪占卿和郭峰(2012)的做法[30],计算间隔5年的经济波动,从1998年开始,到2017年共得到4组标准差(经济增长波动值)。此外,考虑到制造业在经济体系中的重要性,本文还计算了样本国家的“制造业波动”指标(计算方法同“经济增长波动I=1\*ROMAN\*MERGEFORMAT”),并分析了出口复杂度对制造业产出增长波动的影响。

2.样本选择与数据分析

本文所用的各国经济产出、制造业产出以及控制变量的原始数据来源于联合国统计司(UNSD),其中居民预期寿命数据来自世界银行发布的世界发展指数(WDI)。由于中国在样本期间缺少1998—2004年的数据,采用《中国统计年鉴》中的相应数据进行补充。计算“出口复杂度”使用的原始数据源自国际信息中心(CEPII)提供的“世界贸易数据库(BACI)”,包括HS6位码下的5 000多种产品的出口数据。经过整理,最后得到178个样本国家1998—2017年的面板数据(样本国家详见表1),表2为主要变量说明和描述性统计。

图2描绘了各样本国家的经济增长波动、人均国民收入、制造业波动与“出口复杂度”之间的关系。这里的经济增长波动和制造业波动为样本国1998—2017年实际人均GDP增长率和制造业增加值增长率的标准差,人均国民收入(取自然对数)和出口复杂度为2017年的数据。可以看出:随着出口复杂度的提升,总体经济产出增长的波动和制造业产出增长的波动都趋于减弱,本文提出的研究假说H1得到初步验证;出口复杂度比较高的国家主要是一些中高收入国家,人均国民收入较高的国家出口复杂度较高,经济增长波动也较小,因而经济产出的波动性与经济发展水平有一定相关性,这与Lucas(1988)、Krishna 和 Levchenko(2013)的研究结论一致[35][21]。

四、实证分析结果

1.基准回归分析

在进行回归分析前,首先对解释变量之间的共线性问题进行检验。主要变量的相关性分析结果见表3,进一步考察各解释变量的方差膨胀因子(VIF值),最大值为3.83(见表4),说明变量之间不存在严重的共线性问题根据经验分析,如果解释变量最大的VIF值不大于10,则表明不存在严重共线性问题。。为了进一步控制异方差可能导致的估计偏差,本文在回归分析中全部采用稳健性标准误回归。

表5为基准回归结果。“出口复杂度”的估计系数显著为负,表明随着国家出口复杂度的提高,其经济增长的波动性趋于减弱,研究假设H1得到验证。从控制变量的估计结果来看,“资本丰裕度”“贸易开放度”和“预期寿命”的估计系数均显著为正,这说明在开放经济条件下,一个国家的经济增长波动受到以上因素变化的影响较大。固定资本投资与产出波动表现出显著的正相关关系,可能的原因有二:一是政府的逆周期投资支出调节对经济增长的稳定造成影响,二是发展中国家的企业在投资上的“潮涌现象”可能使得国民经济经历频繁的周期波动和经济危机(林毅夫,2007)[36]。对外贸易对经济增长稳定的破坏可能来源于其所引致的外部风险,而且从企业层面看,对外贸易带来的生产专业化使得行业内企业规模分布更加分散,大部分企业规模缩减,而大企业由于出口更多而有更快的产出增长(Melitz,2003)[37]。“政府支出”的系数在15%的显著性水平上为正,这与饶晓辉和刘方(2014)的研究结论相一致[38]

他们对中国样本的研究发现,政府的生产性支出是造成经济波动的重要因素,其解释了23%的产出波动。,而从世界范围来看,许多国家都会将财政政策作为应对经济衰退的主要工具之一,由此可能带来宏观经济增长的波动。“自然资源”的估计结果不显著,表明以土地表征的自然资源禀赋对经济增长波动的影响存在不确定性。

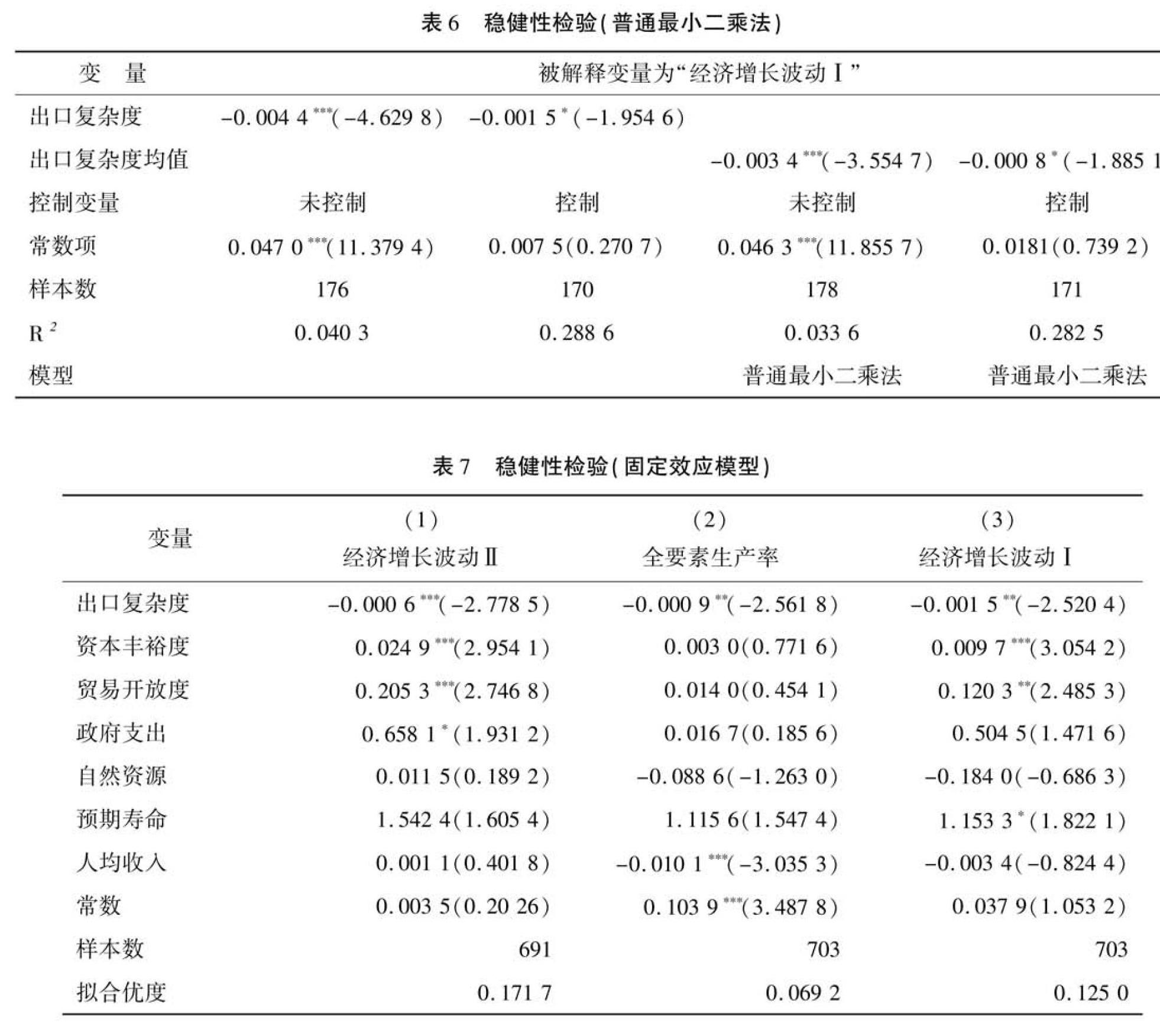

2.稳健性检验

本文主要通过改变检验方法和替换关键变量来进行稳健性检验。表6是采用普通最小二乘法进行检验的结果,“出口复杂度”和“出口复杂度均值”的估计系数依然显著为负。进一步替换被解释变量:一是消除经济产出增长波动中的趋势性成分,采用“经济增长波动Ⅱ”作为被解释变量进行回归分析,估计结果见表7的(1)列;二是考虑到产出可能会受到投入品或其他生产要素使用的时间变化的影响(Krishna et al,2013)[21],选择“全要素生产率”(数据来源于佩恩表)作为被解释变量进行回归分析,估计结果见表7的(2)列。此外,考虑到“出口复杂度”计算过程中迭代次数的差异可能会对最终结果产生影响,上文中使用的“出口复杂度”是迭代30次的计算结果,因而采用迭代15次的计算结果再次进行回归分析,估计结果见表7的(3)列。分析显示,所有模型中“出口复杂度”的估计系数均显著为负,表明本文的研究结论具有稳健性。

3.影响渠道检验

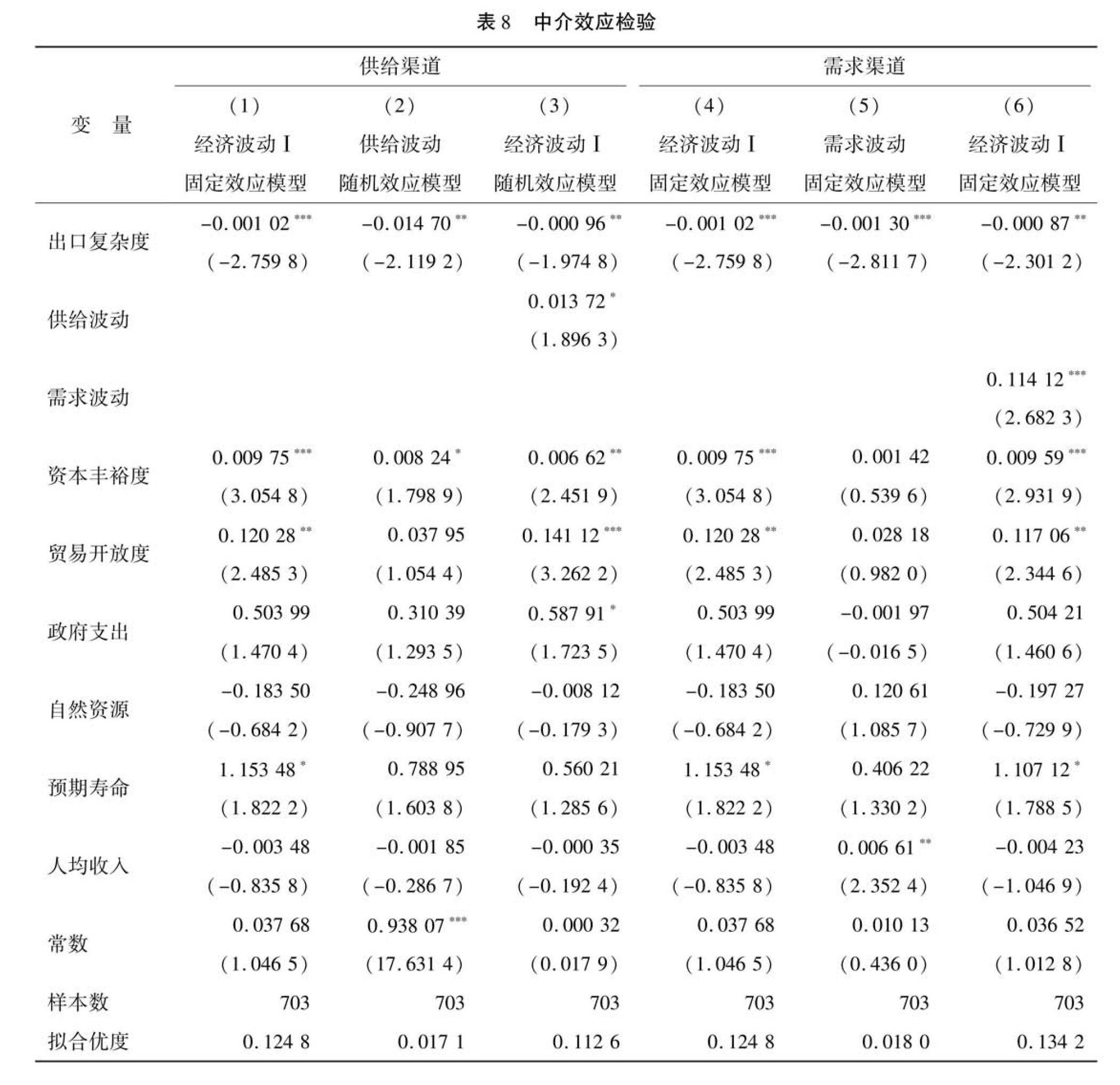

表8列出了对供给渠道和需求渠道的中介效应检验结果。从供给渠道来看:模型(2)中,“出口复杂度”的系数显著为负,表明出口复杂度的提高可以显著抑制供给波动;方程(3)中“供给波动”的系数显著为正,“出口复杂度”的系数显著为负且绝对值小于方程(1),说明存在部分中介效应。从需求渠道来看:模型(5)中,“出口复杂度”的系数显著为负,表明随着出口复杂度的提高,需求波动也趋于减弱;方程(6)中,“需求波动”的系数显著为正,“出口复杂度”的系数显著为负且绝对值小于方程(4),说明存在部分中介效应。可见,出口复杂度对经济增长波动既有直接的影响,也通过供给波动和需求波动对经济增长波动产生部分中介效应,这同时验证了本文的研究假说H1和H2。

4.基于收入水平的异质性分析

为了验证出口复杂度的提升对不同收入水平国家经济增长波动的影响是否具有差异性,本文对样本进行了分类检验。按照世界银行依据收入水平划分国别的分类标准(2017—2018年),将人均国民总收入高于12 235美元的国家划为高收入国家,低于1 005美元的国家划为低收入国家,其余国家为中等收入国家。由此将样本国分成了“高收入国家”“中等收入国家”和“低收入国家”三个子样本(见表1),分别进行回归分析,估计结果如表9所示。对于高收入和中等收入国家,“出口复杂度”的估计系数显著为负;而对于低收入国家,“出口复杂度”系数为负但并未通过显著性检验。至此,本文提出的研究假设H3也得到验证。

考虑到制造业在国家整体经济体系中占据相当重要的地位,本文进一步检验了出口复杂度对制造业产出增长波动的影响。表10的回归结果显示:无论是全样本还是各子样本,“出口复杂度”的系数均显著为负,表明出口复杂度的提升能显著抑制各国的制造业产出增长波动;从“出口复杂度”的系数绝对值比较来看,在“低收入国家”样本中最大,其原因可能在于低收入国家在样本期间大多处于工业化启动阶段或工业化进程受阻,可以借助后发优势快速增强与制造业发展相关的能力,因而出口复杂度的提升对其制造业产出增长波动的边际影响更大。

五、结论与启示

“能力理论”將能力定义为生产产品所需要的不可交易的投入品。如果一个国家拥有的能力较多、组合能力的效率较高,则资源配置和利用效率也较高,不但有利于其总体经济产出的增长,而且由于产品的生产成本较低并能够提供更多的新产品而具有较强的供给和需求稳定性,进而使其经济产出增长的波动性也较低。一般来讲,能力越多,则生产的产品复杂度越高,在开放经济条件下,出口的产品复杂度也越高。出口复杂度越高,出口产品所包含的能力越多,因而一个国家的出口复杂度可以在一定程度上反映其整体的能力状况,进而在总体上表现为出口复杂度越高则经济波动越小的趋势。采用178个样本国家1998—2017年的数据分析表明:出口复杂度的提升可以显著抑制总体经济产出增长和制造业产出增长的波动,而且出口复杂度对经济波动的影响存在供给渠道和需求渠道的中介效应;出口复杂度对经济波动的抑制效应具有国别异质性,具体表现为对总体经济产出增长波动的抑制作用只在高收入和中等收入国家显著(在低收入国家不显著),而对制造业产出增长波动的抑制效应在低收入国家更大。基于上述研究结论,可以得到以下政策启示:

第一,国家能力的增加是实现宏观经济稳定持续增长的根本力量。目前,在新冠肺炎疫情、新贸易保护主义蔓延等的冲击下,中国经济依然保持较为稳定的增长,反映出中国具有独特的能力优势。要进一步提高经济发展质量,还需要持续增加各种能力:一方面要充分发挥中国特色社会主义制度的显著优势,形成并不断强化独有的促进经济稳定增长的能力;另一方面,也要深化社会主义市场经济体制改革,持续提升促进市场经济健康发展的各种能力。

第二,能力组合效率也是影响宏观经济增长及其波动的重要因素,应积极推进国家治理体系和治理能力现代化。出口复杂度的提升依赖于国家软环境的改善和进步,各种能力在生产经营过程中高效合理的配置离不开国家政治、经济和社会环境的约束。应积极推进行政体制改革,创新行政管理制度和方式,强化政府的社会治理和公共服务职能,打造中国特色的国家治理体系和运行机制,创造良好的经济发展环境,为各种能力的高效聚合创造更好条件。

第三,国家能力的系统化提升是国内循环高质量发展的基础,也是拓展和优化国际循环的基础。出口复杂度的提高,不但依赖于国内生产能力的提高,还需要国际市场开发能力的提高。因此,在实现国内经济增长创新驱动的同时,还要不断提升对外开放能力,构建开放型经济新体制和机制,融合内外部的发展优势,深度融入全球价值链和创新链,有效提升出口复杂度,进而实现国内国际双循环的相互促进。

本文在已有研究的基础上深入探讨了国家能力、出口复杂度与经济波动的关系,并分析了国家能力和出口复杂度影响经济波动的供给渠道和需求渠道,深化和拓展了“能力理论”。同时,采用178个样本国的面板数据实证检验了出口复杂度对总体经济产出增长波动和制造业产出增长波动的影响,是在跨国层面对出口复杂度与经济波动关系进行经验分析的一次尝试。在理论上,如何将出口复杂度背后的“国家能力”范畴更好地融入现代经济理论分析框架中,是需要进一步探究的问题。在实证上,对出口复杂度与经济波动关系的经验分析,可以进一步针对除产出外的经济波动(如经济结构波动、经济效率波动)以及除制造业外的其他产业(如农业、服务行业)展开,也可以从动态角度探讨一国能力的增加会对经济波动产生怎样的影响,等等。

参考文献:

[1]AIYAGARI R,CHRISTIANO L J, EICHENBAUM M. The output,employment,and interest rate effects of government spending[J].Journal of Monetary Economics,1992,30:73-86.

[2]

陈昆亭,龚六堂.中国经济增长的周期与波动的研究——引入人力资本后的RBC模型[J].经济学(季刊),2004(3):803-818.

[3] MALLICK D. Financial development, shocks and growth volatility[J]. Macroeconomic Dynamics,2014,18(3):651-688.

[4] 肖崎,廖鸿燕.企业金融化对宏观经济波动的影响——基于杠杆率的中介效应研究[J].国际金融研究,2020(8):13-23.

[5] FOGLI A,PERRI F. Macroeconomic volatility and external imbalances[J]. Journal of Monetary Economics,2015,69: 1-15.

[6] 梅冬州,赵晓军.资产互持与经济周期跨国传递[J].经济研究,2015(4):62-76.

[7] 袁申国,陈平,刘兰凤.汇率制度、金融加速器和经济波动[J].经济研究,2011(1):57-70+139.

[8] DUNCAN R. Institutional quality, the cyclicality of monetary policy and macroeconomic volatility[J].Journal of Macroeconomics,2014,39:113.

[9] 孙宁华,曾磊.间歇式制度创新与中国经济波动:校准模型与动态分析[J].管理世界,2013(12):22-31+187.

[10]朱军,许志伟.财政分权、地区间竞争与中国经济波动[J].经济研究,2018(1):21-34.

[11]HAUSMANN R,HIDALGO C. Country diversification,product ubiquity,and economic divergence [J] . Social Science Electronic Publishing,2010,69(35):78-81.

[12]HAUSMANN R,KLINGER B. The structure of the product space and the evolution of comparative advantage [R] . CID Working Paper No.146,2007.

[13]LUCAS R E. Understanding business cycles[J]. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy,1977,5:7-29.

[14]BAK P,CHEN K,SCHEINKMAN J,WOODFORD M. Aggregate fluctuations from independent sectoral shocks: Self-organized criticality in a model of production and inventory dynamics[J]. Ricerche Economiche,1993,47:3-30.

[15]CARVALHO V M. Aggregate fluctuations and the network structure of inter-sectoral trade[D]. CREI and University Pompeu Fabra,2010.

[16]ACEMOGLU D,CARVALHO M,OZDAGLAR E,et al. The network origins of aggregate fluctuations[J]. Econometrica,2012,80(5):1977-2016.

[17]GABAIX X .The granular origins of aggregate fluctuations[J]. Econometrica,2011,79(3):733-772.

[18]李小平,代智慧,彭書舟.出口复杂度影响了产出波动吗——来自中国制造业企业的证据[J].国际贸易问题,2018(11):45-58.

[19]张龑,孙浦阳.企业经营策略选择、产品复杂度与出口波动——基于反射法分析的微观证据[J].中国工业经济,2018(8):135-154.

[20]TACCHELLA A,CRISTELLI M,CALDARELLI G,et al. Economic complexity conceptual grounding of a new metrics for global competitiveness[J]. Journal of Economic Dynamics & Control,2013,37:1683-1691.

[21]KRISHNA P,LEVCHENKO A A. Comparative advantage,complexity,and volatility[J]. Journal of Economic Behavior& Organization,2013,94:314-329.

[22]NORTH D C.Institutions,institutional change and economic performance[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[23]SHIRLEY C,WINSTON C. Firm inventory behavior and the returns from highway infrastructure investments[J]. Journal of Urban Economics,2004,55(2):398-415.

[24]张光南,李小瑛,陈广汉.中国基础设施的就业、产出和投资效应——基于1998—2006年省际工业企业面板数据研究[J].管理世界,2010(4):5-13+31+186.

[25]KOREN M, TENREYRO S. Technological diversification [J] . American Economic Review, 2013, 103(1):378-414.

[26]张龑,孙浦阳.需求网络结构、销售策略与出口波动:来自中国企业的证据[J].世界经济,2017(3):76-98.

[27]邱晔,刘保中,黄群慧.功能、感官、情感:不同产品体验对顾客满意度和忠诚度的影响[J].消费经济,2017(4):59-67.

[28]DI GIOVANNI J,LEVCHENKO A A.The risk content of exports:A portfolio view of international trade[R]. NBER International Seminar on Macroeconomics,2012:97–151.

[29]CALDERN C,SSHMIDT-HEBBEL K. Openness and growth volatility[R]. Central Bank of Chile Working Papers No. 483,2008.

[30]洪占卿,郭峰.國际贸易水平、省际贸易潜力和经济波动[J].世界经济,2012(10):44-65.

[31]HAUSMANN R,HWANG J,RODRIK D. What you export matters [J] . Journal of Economic Growth,2007,12(1):1-25.

[32]SCHOTT P K. The relative sophistication of Chinese exports[J]. NBER Working Papers,2006.

[33]李小平,周记顺,王树柏.中国制造业出口复杂度的提升和制造业增长[J] .世界经济,2015(2):31-57.

[34]张莹,修媛媛,王思莹.金融开放真的导致宏观经济波动吗——基于跨国面板数据的实证研究 [J] .宏观经济研究,2019(06):16-29+94.

[35]LUCAS R E. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3-42.

[36]林毅夫.潮涌现象与发展中国家宏观经济理论的重新构建[J].经济研究,2007(1):126-131.

[37]MELITZ M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003,71(6):1695-1725.

[38]饶晓辉,刘方.政府生产性支出与中国的实际经济波动[J].经济研究,2014(11):17-30.

Abstract: As the non-tradable input product set demanded by product production, the increase of national capacity is not only conducive to economic output growth but also can enhance the stability of supply and demand in economic system, and furthermore, the increase of export sophistication can reduce the supply volatility. The degree of export sophistication can reflect the extent of a countrys capacity, as a result, the increase of export sophistication can reduce supply volatility, demand volatility and output volatility. Analysis of 178 sample countries from 1998 to 2017 finds that the increase of export sophistication has significantly inhibitory effect on the volatility of total economic output growth and manufacturing industry output growth, but the inhibitory effect is different in different countries, which is significant only in high-income and middle-income countries. The inhibition effect on the volatility of manufacturing industry output growth is bigger in low-income countries. Further intermediary effect tests show that the increased export complexity can reduce total economic output growth volatility by restraining supply volatility and demand volatility. We should use the institutional advantages of the socialism with Chinese characteristics to form and strengthen unique capacity, deepen market economy system reform to improve all kinds of capacities, push forward the modernization of national governance system and governance capacity to improve capacity combination efficiency, further improve national capacity systemization to boost the high quality development of domestic circulation, improve export sophistication and realize sustainable and stable economic growth and the interactive promotion between domestic and international circulation.

Key words: national capacity; export sophistication; economic volatility; supply fluctuation; demand volatility; output volatility; economic growth volatility

CLC number:F015; F124.8 Document code:A Article ID:1674-8131(2021)02-0011-16

(编辑:夏 冬)