网络舆情演化:基于意向性语言认知的传播逻辑阐释

2021-06-15朱婧雯

朱婧雯

网络舆情研究与媒介技术尤其是互联网对日常生活的介入程度密切相关。我国最早的网络舆情研究于2006年出自天津社会科学院舆情研究所,其将网络舆情界定为一种“言论信息”。纵观近十五年国内舆情研究文献成果,大体上呈现为“阐释现象-追溯原因-寻找对策”的脉络,并将“舆情极化”“网络暴力”以及近期热度较高的“舆情反转”作为网络舆情研究问题意识的重要切入点。从整个文献的爬梳来看,我国初期的“舆情”研究主要侧重于“现象阐释”,并兼及在性质和特征描述上探寻对这一现象的归因思考。在第二阶段网络舆情的研究开始转向对舆情生成及演化寻求多元化路径归因,如群体动力学、社会心理学等,以及在此归因下寻求纾解之道。

如何认知并解释舆情演化现象,即“归因”逻辑的达成,决定了后续针对舆情演化判断及管理、决策思路的重要前提。对于舆情演化的现象而言,美国社会心理学家詹姆斯·斯通纳(Stoner J)最早发现了群体讨论中决策达成过程存在的“冒险性偏移”(risky shift)现象①,经莫斯科维奇 (Moscovici)和扎瓦洛尼(Zavalloni)等进一步明确“极化”“极化效果”。凯斯·桑斯坦(Cass Sunstein)于2003年出版的《网络共和国——网络社会中的民主问题》一书中将群体极化现象解释为“团体成员一开始即有某些偏向,在商议后,人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点”[1]。可见,国外学者往往从社会心理学的角度给予群体讨论中“偏移”的决策行为以合理解释。不过,无论是带有前认知共鸣的群体在网络言说交互下达成的观点合谋和强化,还是群体心理机制导致互动言说中被激发或被裹挟的认知极端化,都无意间回避了形成群体心理或群体认知的前提要素,即“元事件”本身,以及在网络探讨中“元事件”延伸出的系列言说议题链。而在网络空间下,元事件或者议题的施效最终是通过对事件的描述、叙事等语言来实现的,也就是说,舆情事件被表述和描述的语言,成为激发群体心理机制、调动前社会认知并投射于网络舆情事件的关键要素。语言作为思维和交际的工具,具有显著的认知传播体认功能[2]。因此,要进一步认知舆情极化现象,有必要进一步聚焦舆情事件被描述、被评价以及在发展过程中被定义的言语框架。

一、研究缘起:舆情极化归因中“语力”认知缺失

梳理2006年以来关于网络舆情和群体极化的本土化研究文献共389篇,去掉其中弱相关的研究文献,共获得有效文献291篇,同时,抓取从归因、溯源角度展开舆情极化现象研究的文献共计153篇进行内容分析,得出对网络舆情事件归因阐释的三种进路:

一是心理学归因。基于不同个案将舆情极化的分析框架建立在社会心理学和群体心理学理论范畴下,从沉默的螺旋、蝴蝶效应、共情心理、刻板效应、集体无意识等心理角度探寻舆情极化的原因。也包括对舆情极化过程中以群体为对象的心理-行为研究,如从网络群体成员的行为规则、交互过程、群体涌现等现象出发构建网络舆情群体极的测量系统,建立网络舆情演化中的群体极化模型[3]。

二是社会学归因。舆情的极化存在一定的社会学理据,其极化的根源可以追溯至网民现实社会心态的在线折射与表达,以及社会结构的图式效应。其中,社会学归因视角下的舆情研究较多呈现出情感、情感社会学的分析倾向,将舆论极化现象通过观点对公众情感极化的作用来设置舆情极化模型(高俊峰,2019),或者进一步从社会情感中提炼“公众同情”因素,以及视觉修辞对网民情感的影响;或从“场域”的角度将“舆论场”内部的多元权力实践作为舆情极化的一种分析路径。

三是传播学归因。基于新媒体的互动即时等特性、网络媒介的言论开放性以及网络空间等媒介的“拟态环境”特征考察内部群体的传播动力,或将社交媒体使用强度作为重要测量指标量化构建网民群体行为意愿因素[4]。以及对当前舆情极化事件中的网民群体围绕年龄、教育背景等受众分析结果为舆情极化提供基于受众群像的阐释依据。或将舆情事件划分传播周期并阐释其演化过程,从周期演化模型的角度展开治理探讨。

心理学、社会学和传播学同属于人文社会科学视角,延续了舆情研究的传统思路,其本源的一致性成为舆情研究的一种高效进路。但在媒介技术加速变革、媒介形态变迁的当下,尤其是在社会化媒介带来的媒介社会化程度加深的背景下,从宏观层面基于群体动力、群体心理效应和传播周期的研究切入,无法解释群体心理、情绪产生的根源,尤其是次生舆情、舆情失焦等“动态”舆情变化情形。

由是,近年来随着舆情认知研究的推进,尤其是从早期的宏观分析向微观的文本、内容分析的转向趋势引导下,舆情以及舆情极化研究出现了从语义、语用、修辞等语言学角度展开的归因分析。包括从媒介叙事的角度,分析舆情事件中媒体对事件描述框架带来的网民群体情绪和认知引导作用,如“刺死辱母者”在于欢案审判中引发的舆论极化现象,质疑媒介“将法律与伦理冲突予以尖锐突出的标题”[5]、意见领袖表达、舆情隐喻(孙江,2019);或将舆情极化、网络暴力等现象归结为“话语失序”,关注到舆情安全事件中的“反权力话语”形态[6]等语言学视角切入舆情分析和极化效果的原因追溯,采用语用话语分析的方法提炼舆情热点事件中的“公众同情”情感维度阐释舆情演绎过程。而在更早期的舆情极化研究中(2014),就有学者关注到了舆情极化发展中关键的“言词极化”[7]现象,认为言词的极化即网民在观念上偏向一个观点,会导致在行为上的极化偏向。

此外,人工智能和大数据算法、认知神经科学技术的发展为舆情研究提供了更为精密的量化实证支持。描述舆情事件、推动舆情发展的文本语言成为将技术介入舆情分析的核心、可量化指标。因此,网络舆情事件文本摘要、主题关联分析、舆情文本分词技术、语义-情感分类及可视化分析、知识图谱的事件图谱关联研究在近年来成为自然科学进路的研究热点,并借助贝叶斯算法、卷积神经网络测量等各类算法处理技术对相关事件进行分析,为自然科学的研究思路提供了舆情研究基于文本、话语和语言的归因考量。

虽然自然科学进路的数据分析和量化实证研究为舆情极化演变的过程提供了更为微观细致的过程还原,并且其建立于文本、语言和语义关系层面的可量化模型设计也充分观照新传播语境下更为复杂的舆情演化状态,但是,无论是经典算法模型和统计方案,还是根据特定舆情事件或类型事件的语料处理,在给特定事件或事件类型的网络舆情演化提供精准分析与研判的同时,也存在量化依赖之弊端:诸如数据机械化,包括对语料分析、语义情感处理的模式化和静态化处理;过度侧重语言“情感”分析而忽略了语言其他维度的考量;语言的量化处理也回避了语言行为的交往功能等,在一定程度上忽略了语言潜意识的作用,以及语言表达过程中主观能动性、意向性的动态判断分析。因此,将语言纳入舆情以及舆情极化研究不仅仅是当前媒介化社会发展的一种学术共识,而且要认识到“语言的使用过程就是语言释放权力的过程,即行为体在叙事过程中巧妙使用语言以获得权力”[8]。应更好地开发并利用舆情中文本语言释放/获得权力的“意向性”动态社会实践作用,从跨学科的角度聚焦舆情极化演变过程中不同主体基于不同目的而实施的语言“意向性”权力实践,从认知层面达成对舆情极化现象的阐释,将语言在舆情演化中的作用不仅聚焦到其作为主体认知表现的维度,更注重其借助语言的传播,指向行为施效和社会实践的外向维度,以语言为介质,梳理认知-语言-行动(社会)的网络舆情极化现象归因逻辑,以拓展化解舆情极端演化的思维和路径。

二、重释生成逻辑:“意向性”言语认知视域下的舆情传播

近年来多起网络事件所触发的舆情效应甚至“暴力”演化的社会化媒体情境中,导致舆情“极化”的因素并非事件本身,网络社群传播的观点性语篇和评论言语中的焦点移置和偏离,尤其是“失焦”后的次生舆情议题焦点的意向性话语表达,在很大程度上成为触及潜在的社会认知偏见、主导公众情绪的核心因素。说话人言说的话语……行使着激活受话人认知语境的作用[9]。个体在网络空间尤其是针对网络舆情事件的话语参与与评论实践更多是通过语言方式达成,舆论实质上可视为多主体通过言语编码交互建构的多层级语篇系统,以及作为接受端主体在共享语境中进行语篇认知解码两大系统相互作用而成的“语境系统”,而从舆论到舆情则意味着两大“语境系统”凭借特定的语言“意向”达成“语境激活”效果并促成编码和解码主体的“联觉意识”。基于言语编码的意向性和解码的语境联觉意识是导致网络舆情演化的根源。

(一)“意向性”言语理论综述

“意向性”问题作为一个古老的哲学命题,是最初考察人类心智的重要切入口。西方哲学中对于人类心灵以及心理与外界对象物之间关系的论述早已有之,以柏拉图对心灵的思考为始,至海德格尔质疑胡塞尔“内化的心智”并首次以“意向性”( intentional) 概念着手将主体从笛卡尔时代的身—心二元论中解放[10],为语言哲学研究后期拓展心智-世界的范畴奠定理论基础。

布伦塔诺(Brentano. F.)首次将“意向性”(intentionality)导入西方语言哲学,并将其定义为“对内容的指向、对对象的指向或者对内在的对象性的那种东西……”[11],进一步将意向性现象分为表象、判断和情绪三类[12]。德国哲学家和逻辑学家哥特罗布·弗雷格(Gottlob Frege)认为“思想及其构份之间的部分/整体关系,一般总有语句及其构份之间的同样关系与之对应”[13],为语言哲学分析提供了从语言的心智逻辑出发的方法论范式。维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)提出“意向是根植于情境中的,根植于人类习惯和制度中的”[14],在弗雷格的基础上将“语言-思想”逻辑框架改进为“语言-思想-世界”的三元架构[15],提出“语言游戏说”,肯定了语言的社会活动(规约)意义。

20世纪70年代以降,受认知科学(cognitive science)影响,诸多领域包括语言学、哲学研究相继掀起“认知转向”(cognitive turn)。奥斯汀在“语言游戏说”的基础上进一步分析了语言的“语力”[16]作用,提出“言语行为”理论,“用语言来说话就是某种行为举止的一部分”[17],“语词就是行动”[18],并将言语行为划分为三类:以言指事(locutionary act),以言行事(illocutionary act),以言取效(perlocutionary act)[19]。奥斯汀将语言与人类行为联系在一起,开启了将语言哲学作为方法洞察人类心智的现代哲学进路。如果说奥斯汀所提“以言行事”尚未形成系统化的理论框架和方法论体系的话,其学生塞尔则进一步将“以言行事”延伸到语言的“意向性”探讨之中,认为“对言语和语言的任何完全的解释都要求一种对心/脑如何使集体与实在相关联的解释”[20],并提出“言语行为四分说”。

(二)舆情作为“意向性”言语的“语力”结构

心智的三功能包括情绪(affective)、认知(congnitive)以及意动,即情绪和认知如何导向行动[21]。而在网络话语空间中,认知、情绪和意向的达成依赖于多元化个体发表于社交媒体平台中的观点性语言。因此,从本质而言,网络舆情事件所带来的社群聚集、群体极化效应是由语言的语用和语义作用下施加于主体认知而达成的,可将以事件为范畴的网络舆论场视为一个基于多元发话主体所建构的语义网络,而具有意向性的言说行为能够形成潜在的“语力”作用,进而引发群体情绪+认知意动作用下群体(极化)行为。因此,借助语言“意向性”的理论内涵,对典型舆情事件中网络语言进行语义和语用关系的“深描”,聚焦在网络舆情极化过程中差异化身份主体特定语言的“意向性”动员“语力”作用,为下一步纾解、引导甚至管理网络舆情提供一种路径观照。

以2018年在社交网络掀起舆论高潮,进而引发国家慈善制度改革的“小凤雅”事件为例,以2018年5月至2020年1月期间在微博发布的博文和评论作为对象文本,借助塞尔“言语行为四分说”的言说意向性理论框架,分析舆情文本中言说结构、潜在意向性表达、达成效果即“语力”,以开拓社交媒体空间下舆情生成演化基于语言认知与传播的阐释路径。

根据塞尔的“言语行为四分说”,“发话行为”(urtterance act)也称为“说出行为”,是指说出的具体语素或句子;“命题行为”(propositional act)则在说出的语句中带有一定的指称和断定;“以言行事”(illocutionary act)主要指某类具有明确指令、祈愿、提问或许诺等行为意向的言语;“以言取效”(perlocutionary act)作为塞尔对其师奥斯汀“言语行为”的进一步延伸,将奥斯汀打破形而上语言研究所建立的“心智-语言”进一步拓展到“心智-语言-世界”[22]——纳入语言在交际层面即接受者的理解与认知、从言语行为效果和影响的层面洞察“言语行为”集体意向乃至社会建构的作用意义。“小凤雅”事件相关的博文可参照塞尔“言语行为”语言结构中的“发话行为”“命题行为”“以言行事”;而不同博文语篇的评论则是公众在网络话语空间中的以言说为中介的“言语行为”效果反馈,契合霍尔对“以言取效”的界定。

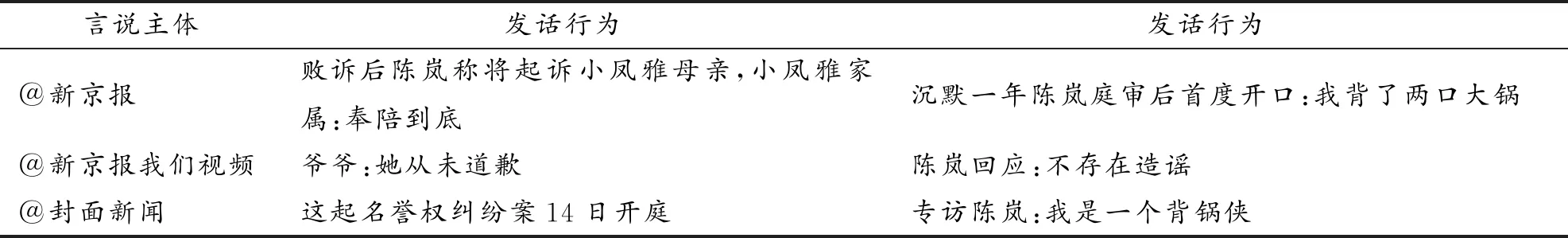

1.舆情中“发话行为”的嵌套表意

“发话行为”在网络舆情中主要表现为对原事件信息的提供,围绕事件真相所进行的叙事与表述。在持续近两年的舆情演化过程中,其“发话行为”主要是以不同主流媒体为中介,提供作者陈岚与小凤雅母亲和爷爷双方各自对该事件的陈述,作为一种相对直接的“发话”行为,其发话行为本身主要是为了迫近事实的真相(表1)。

表1 “小凤雅”事件中微博舆情的“发话行为”语料摘录

在“小凤雅”舆情事件中,发话行为是以[主流媒体[当事人]:[发话内容]]的结构形式实现的,发话主体的嵌套性,导致了发话行为的双重意向作用:第一重发话主体为主流媒介,如@新京报等,发话内容为当事人的发话行为,如[[爷爷]:她从未道歉],第二重发话主体才是真正作出言说的当事人,“称”“开口”“回应”等标志性的言说动词,充分体现了当事人主体发话的行为实施及其具体实施内容,而主流媒体的发话行为往往是潜藏的,既没有言说动词,在结构上也没有以完整语句的形式达成。作为一种“零语言”,主流媒介作为发话主体的言说行为实质上达成“揭示信息”的客观形象塑造。根据仇立影(2015)的研究,言说主体人称代词在出现的情况下,意向性语言成分越多,说明言说主体的语篇介入程度越高[23]。那么这里的主流媒体作为言说者省略或潜藏其言说主体身份的言说行为,既体现其“非介入”语篇的“语力”作用外,也塑造其客观、负责的媒体形象,构成在舆情事件中主流媒体作为嵌套发话主体的潜在言说“意向性”。

舆情中的“发话行为”往往不成为推动舆情极端演化的激发因子,在“小凤雅”事件中,“发话行为”大量出现在舆情的高峰期(2018年5月24—2018年5月31日),尤其以主流媒体@我们视频、@新京报等对事件尽量客观地还原和对舆论争议焦点的解释性采访,有效化解“煽动”性谣言如“15万善款”“捐款挪用治疗儿子”等导致的公众情绪极化而逐渐升温的极端舆情。

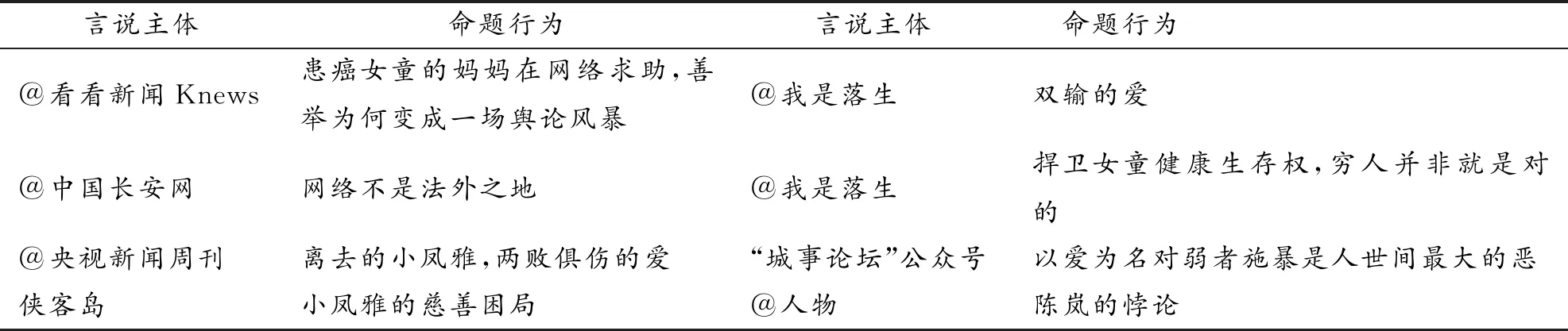

2.舆情中的“命题行为”与意向性言说

维特根斯坦“语言游戏说”中提到了语言的“命题”作用,并以真假值为判断标准,后来遭受“形而上”批判质疑。霍尔指出“命题行为”是一种“指称和断定”[24]。在一则具体网络事件引发的舆情之中,命题行为是普遍存在的,并且具有相对显著的意向性。

“命题行为”在舆情的言语系统中可视为将事件信息抽象整合并以概念加以指称的言说结构,一般由主流媒体的社交账号来完成,并且“命题行为”作为通过对复杂舆情信息加以概括式地定论,以达成对事件的认知定性(表2)。

表2 “小凤雅”舆情事件中的“命题行为”言说示例

不同于“发话行为”在舆情中主要起到提供信息并尽量隐藏言说主体,以此达成作用于接收者的客观认知的作用,“命题行为”在相对显要的言说主体(主流媒体或关键意见领袖)基础上,一般以带有形容词的判断语句达成对事件的定性评价。如“@看看新闻Knews”在发文中用“善举”来定性该事件,并用疑问的句式推动“舆论风暴”转向归因思考。“善举”初衷和“舆论风暴”结果在概念认知上的巨大反差,在加深接收者对该事件认知框架的同时,也达成反思、归因的“语力”效果。

从整个舆情演化的文本历程来看,“命题行为”往往发生在舆情高峰出现之后,在“小凤雅”事件中,“命题行为”的文本都呈现出了显著的“反思”“定性”等理性判断意向,无论是主流媒体账号还是个体意见领袖的言说,均能够跳出“对-错”的二元认知框架,借助语言达成更深层次、更具社会建构作用的理性判断或评价,因此,舆情中的“命题行为”并非推动舆情极端发展的推手,而恰恰是化解舆情极化、反转或者推动舆情趋向正面社会建构的重要话语力量。

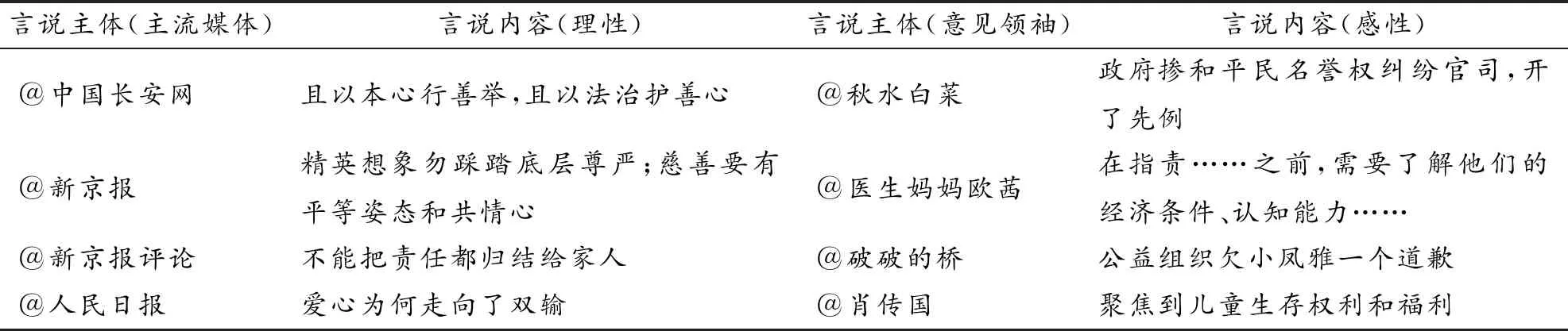

3.舆情中的“以言行事”与认知-行为隐喻

“以言行事”中所使用语言具有明确的“行动性”,不同于“发话”或“命题”行为,带有动词的言说构式还在言说对象之外表明了态度、情感。“小凤雅”舆情中,“以言行事”的发话人往往分为两大阵营:一是主流媒体构成的“理性”言论体系,另一个则是以意见领袖构成的“感性”言论体系(表3)。

表3 “小凤雅”社交媒体舆情中“以言行事”言说示例

“小凤雅”舆情中“以言行事”的言说具有显著的行为导向“语力”效果,尤其是主流媒体偏向社会公共性的理性意向性言说,较多采用“隐喻”修辞的行为表意,在言说方式上更为正式,达成精英式的劝服意向。而自媒体通俗性的言说意向拓展了行为指向的范畴,比如“设身处地”地了解当事人、“聚焦”儿童权利等,更加具有亲和力的同时也不乏有情绪化的煽动与意向误导。

三、反思舆情演化:集体意向失焦与传播治理

舆情事件从发生(信息建构)、多主体网络言说表达到群体认知极化发展的过程往往具有普遍性和规律性,如果把每一个网络事件作为一个对象范畴,那么由此事件引发的公众网络舆论则构成了一个虚拟的集体公共话语场。一般来讲,公众广泛关注的网络事件中的网络舆论往往会形成一个或多个观点的极端化发展线索,其实质正是公众集体言说中潜在“意向”传播所达成的“语力”效果。“集体意向性是一切社会活动的基础。”[25]而这种意向性从言语向行为转化的达成,除了言说主体基于认知预设的集体意向性言语表达之外,还立足于编码者和解码者针对集体意向性言说语境的共享性理解,或至少在言语所激发的图式上,实现了一种基于集体惯性的共有认知结构。魏格纳(Wegener P.)认为只有当双方都处于“一个语言的、认知的和超语言的场景”[26]时才能达到对说话人意向的正确读解,并将这种带有预定目的的语义实体叫作“言语行为”[26]。赛尔进一步区分以言行事和以言取效,两者的区别在于:“以言行事”的意向性过程,最终需要通过受话人与发话人达成理解的一致性才能实现,即“以言取效”。而要实现双向理解,语境的共享是不可欠缺的。文化语境“不仅是行为潜势,更是意义潜势”[27],是达到以言取效的重要前提。

分析舆情演化现象,除了聚焦于极化现象作为结果的本身,还需要回溯到导致舆情演化(包括群体极端情绪、态度)的源动力即“谈论事物的话语”方面,探讨在舆情发展过程中言说主体如何借助言说达成“集体意向性的语言转述”[28]——如“心智模态词”的选择、“集体意向方式”的确定等。意向性包含意向内容和意向态度[29],集体意向内容对应于潜在言说意向表达,即言说域+意向域;而集体意向态度则指向言说意向所取得的心理效果,即意向域+外部域。尤其在“小凤雅”事件中,舆情出现了超越“极化”“二元反转”等传统舆情围绕单一议题的集体意向性话语行为,呈现出“焦点移置”多点的“极化”或“反转”的现象。由此,通过截取其中一个舆情极化片段,从源头追溯舆情极化的议题焦点,尤其是引发显著舆情反馈的“集体意向性语言转述”的“意向内容”,能够更清晰地还原舆情事件从言说到意向域再到外部域的“言语行为”效果。

(一)集体意向性的编码:极化舆情事件中的预设性“意向”言说

“小凤雅”事件网络舆情持续时间相对较长,但具有重要煽动作用的,是2018年5月24日某公众号平台文章《王凤雅小朋友之死》。这篇文章的作者“有槽”在发布该文后,迅速得到150万+的社交媒体转发关注,在2018年5月24至2020年5月31日掀起了巨大的舆论高潮,期间微博的发文数量高达1 035条,评论数不少于10万条,转发数量也超过10万。使“小凤雅”事件得以首次进入公众视野,成为后续小凤雅事件舆情持续发酵的源点。根据塞尔“集体意向性”的理论框架,言说主体的“意向性”预设与接受主体“共享语境”的解码是达成“集体意向”从言说向行为转换的双向前提。因此,一方面通过考察语篇内部的言说体系与内含的意向性结构,阐释其基于“心理预设”的集体意向编码;另一方面,将该语篇的言说意向结构与后续公众评论所构成的语义网络进行关联性分析,可以考察“集体意向”效果程度。

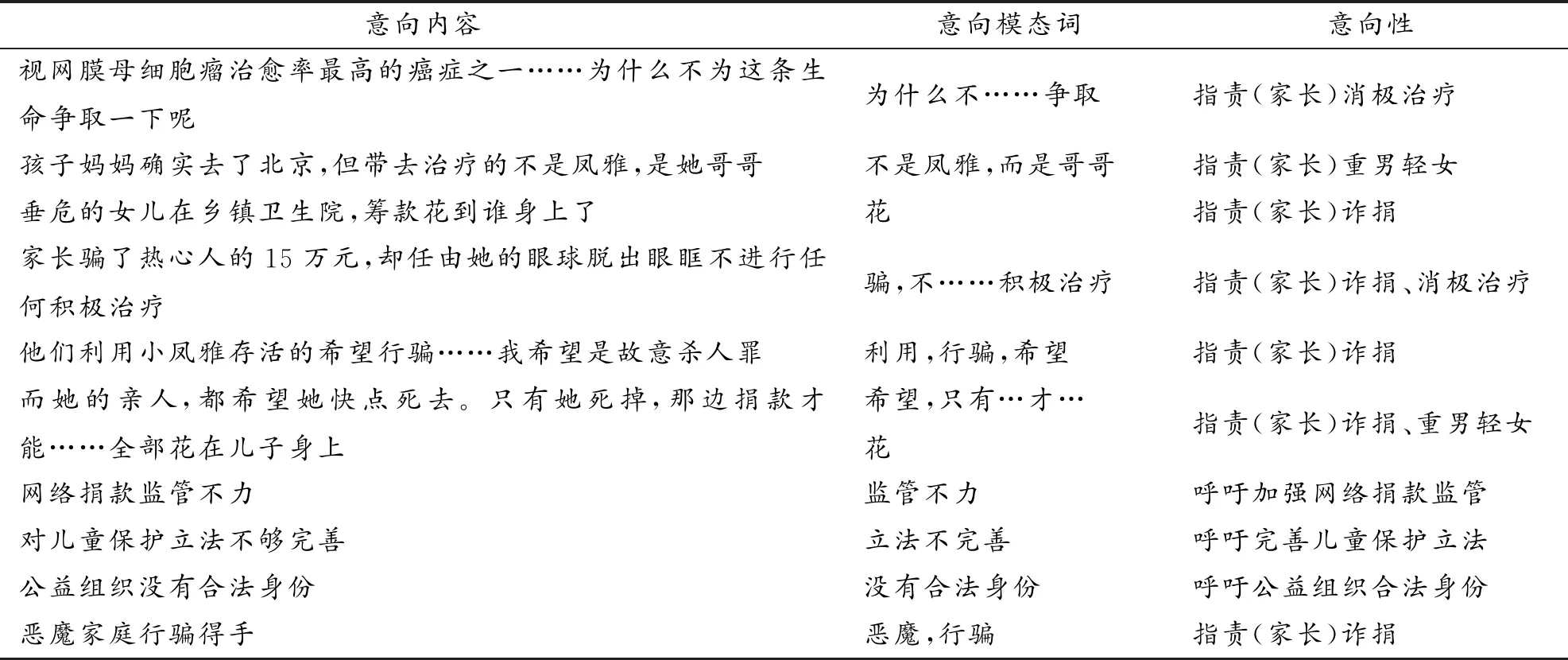

从语篇的意向内容分析来看,作者开始采用了“生命至上”的道德框架来叙事,将“可救而不救”归因于“重男轻女”,再进一步用“筹款挪作他用”的“利用同情心骗钱”的形象施加于凤雅家人,从而提供了“消极治疗”“诈捐”“重男轻女”以及“网络捐款监管”“儿童保护立法”和“公益组织身份合法”共6个意向性言说框架(表4)。

表4 《王凤雅小朋友之死》语篇的意向内容

此外,语篇中多次出现了“希望”这样具有显著意向性表征的语词,第一次是“我希望是故意杀人罪”,用第一人称代词直接表明意向,具有强烈的介入性。第二次“而她的亲人,都希望她快点死去……”这里用“她的家人”作为主语,相较于直接的第一人称代词,更体现了强烈个人意向的主观判断,通过施加于“家人”,进一步强化其家人没有良心、重男轻女的负面形象。

(二)集体意向性的解码:言语意向基于社会语境的共享认知图式

如果说《王凤雅小朋友之死》尚且只是作者利用预设的公众解码心理而进行的框架叙事,那么文章在社交媒体转发、评论之后,受众基于信息解读而进行的评论言说在一定程度上可作为其解码的效果评判依据。因此,自2018年5月24日《王凤雅小朋友之死》文章发表始,5月25至5月31日成为该事件在社交媒体掀起的舆论最高峰。对5月25日至5月31日微博博文和评论的文本爬梳,通过高频词或关联关键词与《王凤雅小朋友之死》语篇中的意向模态词的比对,可以考察该文在舆情发展触发和议题设定方面潜在认知和意向性作用。

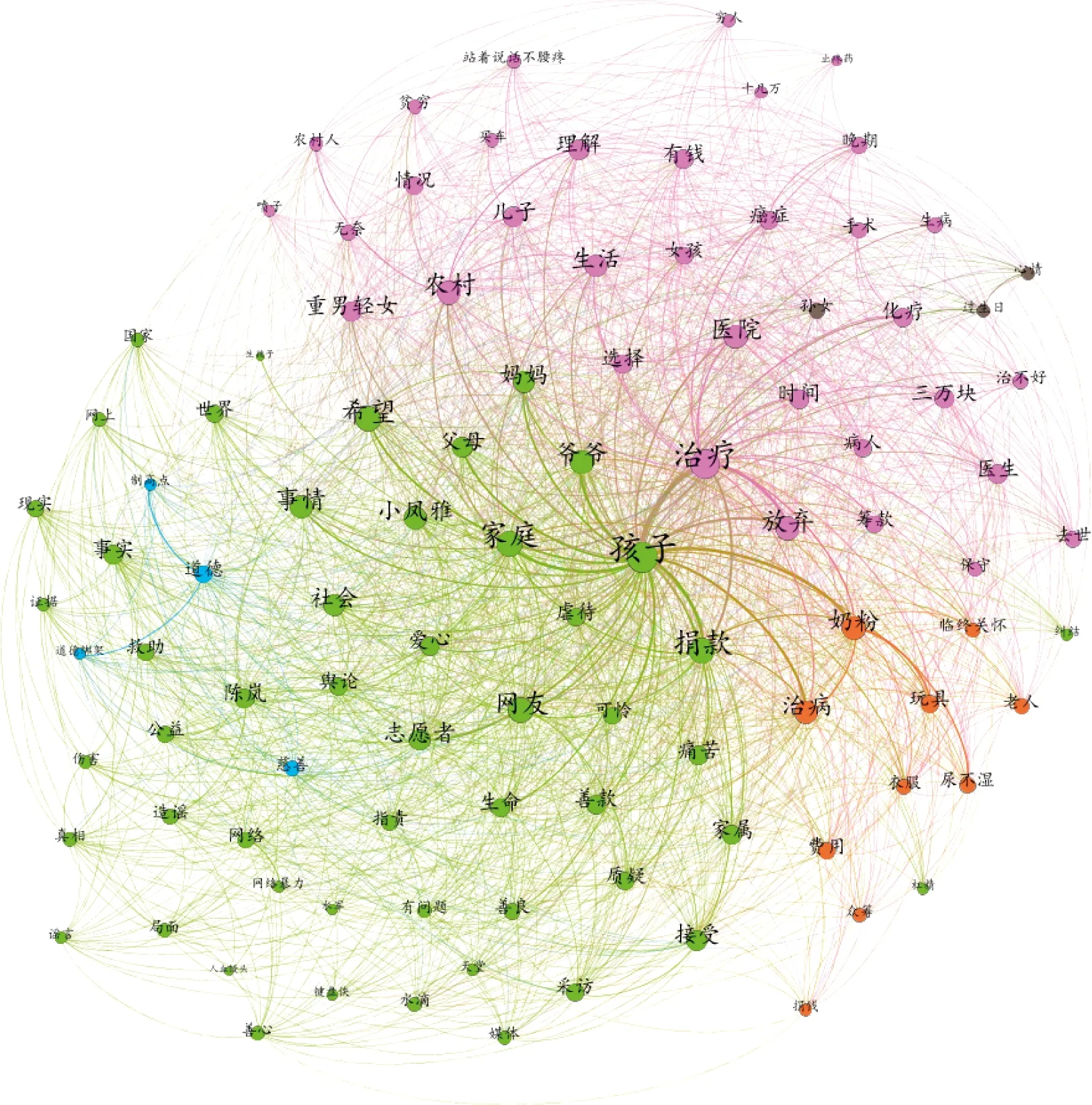

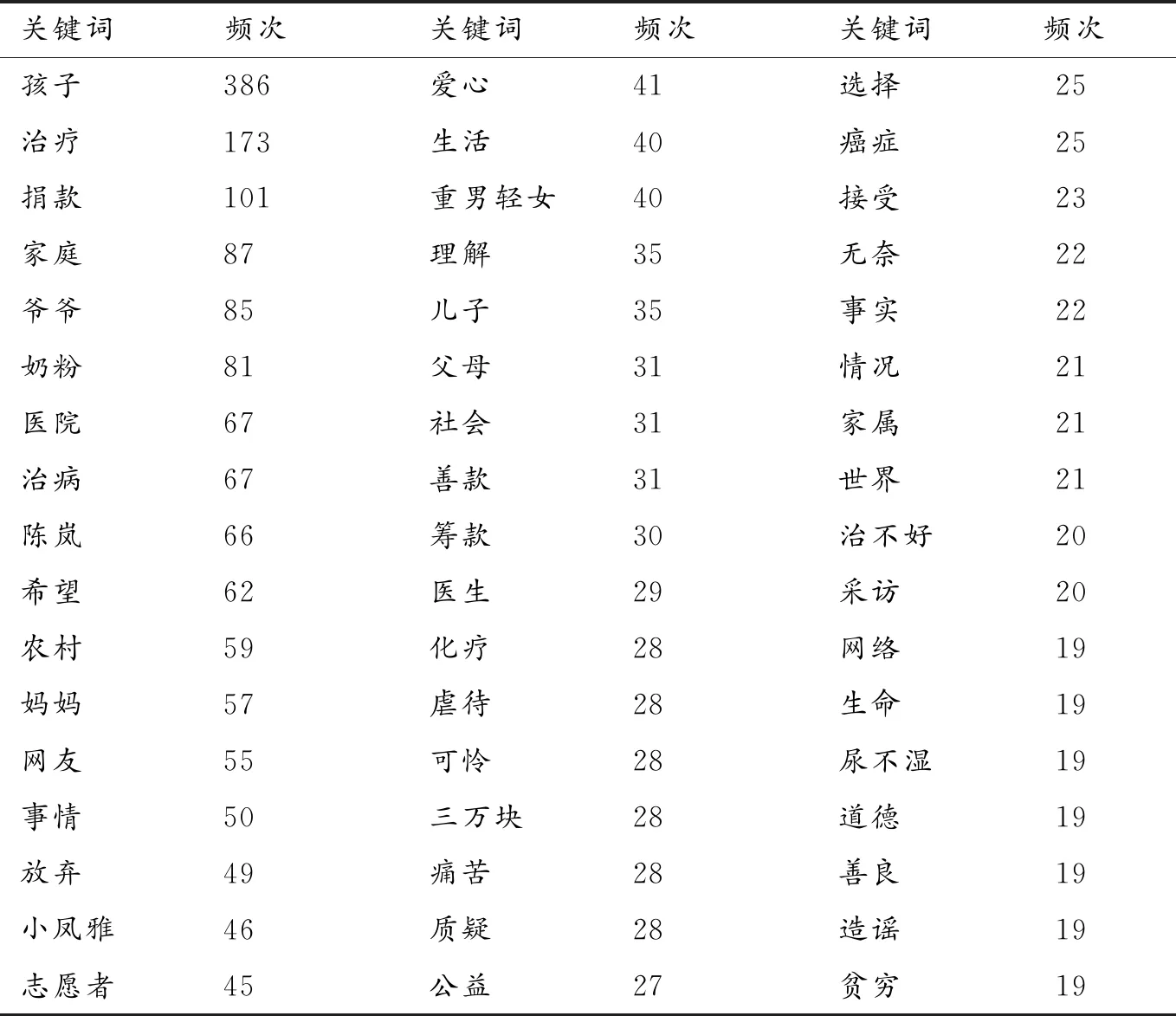

对微博数据进行人工筛选梳理,获得有效性语篇共158条,在158篇博文中共有评论10 967条②,首先运用Python软件对此10 967条评论数据进行关键词词频统计梳理,机器+人工摘选得到有效性关键词103个(表5),再运用Citespace软件将高频关键词与10 967条评论文本进行语义分析,并绘制共现语义网络图(图1)。

图1 小凤雅舆情事件中网民评论文本的语义共现网络分析

表5 评论文本高频关键词及其词频(摘选)

整体来看,该舆情事件的发话主体所建构的六大议题“消极治疗”“诈捐”“重男轻女”以及“网络捐款监管”“儿童保护立法”和“公益组织身份合法”在网络受话人中成功形成了认知的预设作用,在其评论中均有所涉及,但实际的网络讨论并未受此语篇的议题限制,网络民众的讨论呈现出了更加复杂的“多焦点”和延伸性。在发话人言说意向议题下,有了更加深入的讨论,如“重男轻女”焦点中有了更多“过度生育”“贫穷”和“农村认知”甚至“女权”的相关讨论;而“消极治疗”议题下有了对“临终关怀”认同、认可母亲和爷爷对“小凤雅”贻误治疗机遇“设身处地”地理解和包容。更值得关注的是,传统意义上理解的“舆情极化”在“小凤雅”事件中不能被笼统地理解,从网民的言说反馈来看,固然存在因为发话人语篇认知预设所带来的立场极化(如重男轻女、消极治疗和诈捐),同时也有大量“水军”“媒体带节奏”等具有元认知反思的言说表意,以及“理解同情”“设身处地”“上帝视角”等客观理性的意向性言说。

由此可见,网络舆情走向极端演化甚至发生网络暴力在近年来呈现出更为复杂的言论空间,在实际的舆情事件中,发话人言说语篇在很大程度上决定了受话人的认知预设,并在一定阶段能够主导公众言说反馈的议题指向。但随着网民群体媒介素养的提高以及公众针对网络暴力元认知理性反思意识的内化,共同聚合于评论区构成新的言说意向场,在相互的言语意向认知交互作用下,会形成一种更为多元、开放同时不乏包容与客观理性反思、自我修复式舆情发展趋势。因此,主流媒体针对掀起舆情的语篇所建构的预设议题通过“发话行为”予以客观信息回应,或通过“命题行为”和“以言行事”言说指称、行为隐喻的导向来减缓网民对极端议题或不良情绪的极化认知倾向,借助主流媒体、意见领袖等多元主体的一级意向性言说编码,实现议题焦点的转移或正确聚焦,带动更大范围网民自觉的二级言说编码,进而削弱或打破舆情向不良情绪极化的群体认知惯性逻辑。

结语

从语言本质回归的角度阐释并认知网络舆情,有助于更深层次地剖析舆情本身的生成逻辑、言语构成规则和结构体系,对群体“无意识化”的语义认知—社会认知过程进行“意识化”(意向性)还原[30];也能够从微观视角进一步了解网络事件在转化为“舆情”,甚至更进一步向极化或暴力舆情演化中的源动力——言说者意向性向集体意向性的共意达成。因此,如何言说、言说者有何预设集体意向性风险、受话人反馈效果与言说者预设效果之间的匹配程度三个方面,成为深度预知舆情发展趋势、针对性提供舆情演化施控对策的重要环节。社交媒体舆情中公众的评论文本,如果从集体意向性的角度来看,实际上正是体现了网民借助言说而内含的“社会认知”。公众对特定舆情事件的网络言说,能够将一种集体意向性的“社会认知”转化为潜在的社会建构预期,与霍尔“心智-语言-世界”的阐释逻辑高度一致。

从“小凤雅”舆情中发话人和受话人基于言说意向性的语义共现网络分析,发话人语篇中针对“慈善制度”“儿童保护”和“网络捐款管理”等社会公共议题作为认知预设,在网民评论的言说中不仅得到了积极回应,而且极大地拓展了讨论的公共性范围与深度,还延伸到“过度生育”“底层逻辑”“农村医保”和“贫困救助”等公共议题,在一定程度上成为化解舆情极化、推动舆情超越事件争议本身,从集体意向走向社会建构的言说价值实现。意向性以对对象的指向性为标志,通过不同的意向状态“指向、针对、涉及外在的各种客体和事态”[31]。霍尔提出“以言取效”补充言语行为通过集体意向实现社会建构的重要过程,搭建了“心智-语言-世界”的理论逻辑框架。网络舆情作为多主体言说所共同构建的“网络言语空间”,也需要进一步挖掘言语意向的社会维度,考察发话人与受话人在共享的社会语境前提下,通过理性言说实现语义共享,从而建构“网络言语共同体”,发挥正确集体意向对社会建构的重要作用。

注释:

① Stoner J A F. A comparison of Individual and Group Decisions Involving Risky, Dissertation of Massachusetts Institute of Technology, 1961。转引自蒋忠波《“群体极化”之考辨》,《新闻与传播研究》,2019(3):8。

② 这3 000 923条评论言说文本分别来自“@局面”“@我们视频”对小凤雅家人的采访而引发的评论,其中所有的采访议题均用于回应《王凤雅小朋友之死》一文中所设置的六大意向性预设认知。因此,具有塞尔“以言取效”体现集体意向的效果测量依据。