中国少数民族流动人口的初婚进入及影响因素①

2021-06-15彭姣

彭姣

(中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872)

1 引言

二十世纪七十年代以来,全球人口结婚率普遍下降,晚婚、不婚及同居现象在世界范围内呈流行趋势,并替代着传统的婚姻模式。同具有相似文化环境的东亚国家相比,中国的初婚模式变化并不大,传统婚仍然是我国主要的初婚形式,终身不婚比例处于较低水平[1]。但是依然呈现出一些新特点,主要表现在进入初婚的多样性,即传统婚、晚婚、同居并存。中国流动人口作为打工谋生为主的城市劳工群体,他们流而不迁的暂住性特征使他们成为婚姻模式转变的特殊风险人群,呈现出具有中国特色的初婚进入多样性。

少数民族流动人口是中国流动人口的一个有机组成部分,其显现状态与变化态势与全国流动人口具有相同的一般规律和基本特征。在流动人口整体保持高度活跃和持续增长的时期,少数民族人口的流动参与率也不断上升,在21世纪最初十年间,少数民族流动人口的年均增长速度为7.21%,已超过汉族流动人口增速1.18个百分点[2]。然而,由于自己的民族文化和传统习俗,少数民族流动人口具有一些不同于全国流动人口的流动特征,在流动范围上,多在省内或自治区内流动,跨省流动多是流向广东和浙江等发达地区[3];在从业特征上,多在具有民族特色的行业集中就业,带有强烈的族群认同选择性[4]。随着与其他民族的交往频率和互动机会增加,有些民族逐渐允许族外婚,有些民族仍对族外婚持谨慎态度。所以在我国婚姻家庭观念发生转变的大背景下,少数民族流动人口的婚姻观念和婚姻行为受到明显影响,与全国的初婚模式变迁既有共性又有特色。因此,本文对少数民族流动人口初婚进入的研究除考虑一般初婚模式变迁,即传统婚、晚婚、同居之外,同时将民族属性考虑在内,将初婚模式根据双方民族属性区分为族内和族际,进行对照分析。

少数民族流动人口的初婚进入包括进入和未进入两方面,进入初婚指传统婚包括族内婚和族际婚,未进入初婚包括晚婚和同居(同居分为族内同居和族际同居)。本文使用2017年中国流动人口动态监测调查数据,从族内婚、族际婚、晚婚、族内同居、族际同居五个方面分析少数民族流动人口的初婚进入,在描述统计的基础上利用计量模型分析影响初婚进入的因素。

2 文献回顾

2.1 对少数民族人口初婚进入的研究

已有对少数民族人口初婚进入的研究认为,随着社会经济的发展,少数民族人口的婚姻观念已经发生变化,初婚率降低,同居增多,族内婚、教内婚等婚姻习俗被冲破。艾尼瓦尔·聂机木通过抽样调查对新疆的维吾尔族、哈萨克族、回族、蒙古族、柯尔克孜族5个民族人口的婚姻状况进行分析,发现各少数民族人口的婚姻观念已经发生变化,出现不同民族之间的婚姻,婚前或非婚同居呈逐年增多的趋势[5]。有研究通过普查数据对少数民族的婚姻状况进行描述统计,也发现少数民族人口普遍晚婚,已婚率低于同期汉族人口、全国人口的已婚率[6][7],特别是男性群体在改革开放以来初婚率比汉族低,并且改革开放后期即1992年以来的系数以及显著性均大于改革初期,市场经济改革以来少数民族男性的初婚率与汉族的差距在扩大[8]。

2.2 少数民族人口流动对初婚进入的影响研究

婚姻匹配的趋同性规律,认为大多数婚姻选择与自己年龄、居住地、受教育程度、宗教信仰、种族类型、社会阶级等属性相近或类似的异性为配偶[9][10]。因为务工经商造成的居住地变动、外地上学培训等都会涉及人口流动,由于少数民族具有独特的民族文化和传统习俗,少数民族流动人口的初婚进入会受到婚姻双方的民族类型影响,所以关于我国少数民族人口流动对初婚进入的影响研究主要集中在居住地变动、受教育程度、民族类型三个方面。

居住地主要是指地理流动对少数民族人口初婚进入的影响。人口流动扩大了婚姻市场,带来婚姻资源尤其是女性的跨区域流动,打破了传统平衡的族内通婚圈,形成了一个日益壮大的失婚群体,但民族区域内旅游业的发展,给青年男女提供就业机会也使族内婚比例有所回升[11]。龙翠芳通过对贵州两个少数民族村寨的调查,分析人口流动对民族婚姻的影响,发现由于现代婚姻观念的影响,少数民族人口的初婚初育年龄推迟,晚婚比例提高[12]。曲比阿果分析凉山彝族婚姻观念变迁,也发现随着彝区人口流动加快,年轻人受大城市的生活方式和思想观念的影响,婚姻开始以个人意愿为标准选择对象[13]。

受教育程度主要是指教育等级流动对少数民族人口初婚进入的影响。一方面指异地上学、就业培训等原因加剧人口的流动,使不同层级、不同地区人口的交往频率增加,因而在一定程度上降低了教育层级固化的结构,异质性婚姻增多,等级通婚圈扩大[14][15]。另一方面指具有较高教育水平的人一般接受民族政策的教育更多,他们的族群偏见更少,因此受教育程度的提高会增加通婚比例[16][17]。

民族类型对婚姻进入的影响主要是指人口流动对少数民族初婚进入的影响会受到婚姻双方的民族类型影响。在现代化的冲击下,少数民族人口的族际通婚观念在发生变化,有些民族逐渐由民族内婚转向允许民族外婚,有些民族与外族通婚的仍很少,大多仍有民族内婚的习惯[18]。族际通婚面临的阻碍一个主要方面是饮食及生活习惯的因素,另一方面是文化的因素,如宗教信仰。比如朝鲜族作为跨境民族,曾为保持自己的民族认同及血统,开展民族教育,很长一段时间都不与外族通婚,而是实行单一的族内婚。回族流动人口的族际通婚观念在发生变化,回汉通婚现象增多,但由于宗教信仰和伊斯兰文化的影响,其思想观念很长一段时间内仍然会打上传统的烙印[19][20]。有些民族尽管接受族际婚姻,也会有民族间婚姻文化的冲撞,要互相折衷、调和[21][22]。因此,不论各民族族际通婚接受度如何,双方在不同的传统文化和家庭背景熏陶下生活,也额外地增加了一份来自文化背景差异的负担,我们必须看到文化上的差异给族际通婚所带来的实际困难[23][24]。

综上,现有研究对少数民族流动人口的初婚进入模式以及影响因素进行了分析,但仍存在以下不足。第一,主要集中在族际族内婚,对少数民族流动人口的同居和晚婚的关注较少,特别是同居,较少有研究对选择同居以替代传统婚姻形式的探讨,另外对晚婚年龄的界定随意且没有统一标准;第二,已有关于少数民族流动人口初婚模式变迁的研究绝大部分建立在局部地区之上,对整体分析的文献有但又不是针对流动人口的。而少数民族流动人口作为中国流动人口的一个既存共性,又含差异的组成部分,对其初婚进入模式变迁的研究有重要意义。本文将从族内婚、族际婚、晚婚、族内同居和族际同居五个方面对少数民族流动人口的初婚进入及其影响因素进行分析,进入初婚、晚婚和同居这三者反映的婚姻家庭观念转变程度由浅及深,进行比较研究有利于清晰其间的逻辑关联。故基于以上分析提出四个研究假设:

假设1.个人受教育程度越高,族际通婚的可能性越大;个人受教育程度越低,族内婚的可能性越大。

假设2.流动越广使可接触的婚姻资源增加,降低晚婚可能性,增加族际婚可能性。

假设3.当族际通婚困难阻碍初婚进入,双方民族类型不同群体的同居可能性增加。

假设4.较晚出生世代群体不进入初婚选择晚婚和同居的可能性提高,但只是推迟初婚进入。

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源及样本选择

本文所使用的数据来源于2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查,此项调查是原国家卫生和计划生育委员会流动人口服务中心自2009年以来在全国范围内开展的第10次连续调查,实际调查中调查对象为在流入地居住1个月以上且2017年5月年龄在15周岁及以上的跨县(市、区)的流入人口。包括19663个少数民族流动人口家庭,涉及家庭总人口59918人,最终纳入分析的样本规模为18367个少数民族流动人口家庭。

本文的样本选择如下:首先,所选择的个体是流动后处于初婚(包括族际婚、族内婚)、晚婚、同居状态且女性年龄在18周岁及以上、男性年龄在20周岁及以上的少数民族流动人口。②根据我国婚姻法,男性结婚年龄大于22周岁,女性结婚年龄大于20周岁。考虑我国多民族的特点,婚姻法规定民族自治地方的人民代表大会有权结合当地民族婚姻家庭的具体情况,制定变通规定。比如新疆、内蒙古、西藏等自治区和一些自治州、自治县,均以男20周岁,女18周岁作为本地区的最低婚龄,所以本文也使用此标准。其次,由于接受高等教育的青年初婚年龄更晚,但其自身的结婚意愿又并未降低,且并不会影响终身未婚比例[25][26],所以本文考虑到高等教育对青年初婚的影响可能与受教育程度更高群体存在结婚与上学的时间冲突有关,等完成学业即会进入初婚,这部分群体并不是主动选择晚婚的,应剥离受教育年限的影响,故根据图2的初婚进入Kaplan-Meier生存曲线,即消除结婚与上学存在冲突的影响来分析实际晚婚水平。因此,对晚婚的定义为直到调查时点女性在28周岁及以上,男性在30周岁及以上仍未进入初婚,晚婚研究涉及样本规模为9663人,包括晚婚482人,初婚9181人。初婚研究中族际婚是指婚姻双方为不同的民族,族内婚是指婚姻双方为相同的民族,初婚研究涉及样本规模为17839人,包括族际婚9154人,族内婚6126人和未婚2559人。同居所选择的个体是处于同居未结婚状态的婚龄人口,同居研究涉及样本规模为15238人,包括同居528人,初婚14710人。流动人口动态监测调查中对同居的定义是未办理结婚登记手续的事实婚姻,因此同居会有两种可能,第一种较为传统即我国农村地区通过办酒宴形成事实婚姻,这种形式的同居和初婚其实并没有差别,另一种受现代化影响即随着经济发展水平提高,以及务工经商、接受教育等流动原因使双方选择同居来暂时或较长时间代替初婚,这种形式的同居是本文予以关注的,也是本文将同居列为初婚未进入期望探讨的。

3.2 变量设置

本文对少数民族流动人口初婚进入的研究包括进入和未进入两方面。进入初婚包括族内婚和族际婚,因此,因变量为已达婚龄的调查人口是未婚、族内婚还是族际婚。未进入初婚包括晚婚和同居,晚婚研究的因变量为已达晚婚年龄的调查人口是未婚还是初婚;同居研究的因变量为已达婚龄的调查人口是同居还是初婚。通过对初婚、晚婚、同居分别进行统计分析,梳理少数民族流动人口初婚进入的三种选择的联系与区别及其间的逻辑关系,能较清晰地审视不同因素对少数民族流动人口初婚进入的影响机理和不同群体婚姻家庭观念转变的深浅程度。

主要考察的自变量是出生世代和双方的民族类型(是族内还是族际)。随着市场经济的活跃和高等教育的发展,少数民族人口中外出务工经商和异地上学的人口比例在不断增加,流动参与率不断上升。所以通过分不同出生世代进行研究,分析少数民族的初婚进入在不同世代之间是否有显著差异,主要表现在哪种模式上,是族内婚、族际婚、晚婚还是同居。具体来说,初婚和同居研究中分为1980年以前、1980年-1989年和1990年-2000年5月以前(男性为1990年-1998年5月以前)三个出生世代;晚婚研究中分为1970年以前、1970年-1979年和1980年-1990年5月以前(男性为1980年-1988年5月以前)三个出生世代(见表1)。另外,双方的民族相同为族内,民族不同为族际,通过分族内族际来分析同居双方的民族类型是否会影响他们的初婚进入,从而探讨随着世代的推进,少数民族流动人口的同居水平是真的提高了,还是由于民族类型不同使他们的初婚进入有阻碍从而选择同居。

其他作为控制变量的自变量包括:(1)是否与亲属同住,以检验亲属同住对初婚进入的影响,亲属流动原因只包括务工、经商、拆迁搬家、投亲靠友、学习培训、参军、异地养老,这些亲属流动原因外生于初婚进入。尽管我国婚姻观念正在日趋多元化,但男大当婚、女大当嫁是中国传统的婚姻习俗,现在这一观念更多体现在对大龄未婚子女的催婚和逼婚中[27]。因此,亲属同住对流动人口初婚进入的影响是否显著能说明当前初婚进入模式是否真的发生了变化;(2)双方是否同住,以检验同居是流动致因,即双方流动一段时间后才开始进入同居事件,还是偏向于传统的事实婚姻;(3)受教育程度,包括未上过学、小学、初中、高中/中专、大学及以上五类,从表1可知,少数民族流动人口中初中受教育程度占比最大;(4)性别,随着女性劳动市场参与率的提高和性别平等意识提高,流动对女性的婚姻观念的触动相对更大,婚姻上的自主权不断提高,但具体表现为哪种初婚进入形式需要进一步分析;(5)户口性质,分为农业户口和非农业户口,农业户口的比例占绝大多数,在分析中作为参照组;(6)流动范围,包括跨省、省内跨市、市内跨县三类,以探讨流动距离的影响。此外还控制地区差异,包括东、西、东北和中部地区,以聚焦不同地区少数民族流动人口的初婚进入特征,分析少数民族流动人口的同质性与异质性。

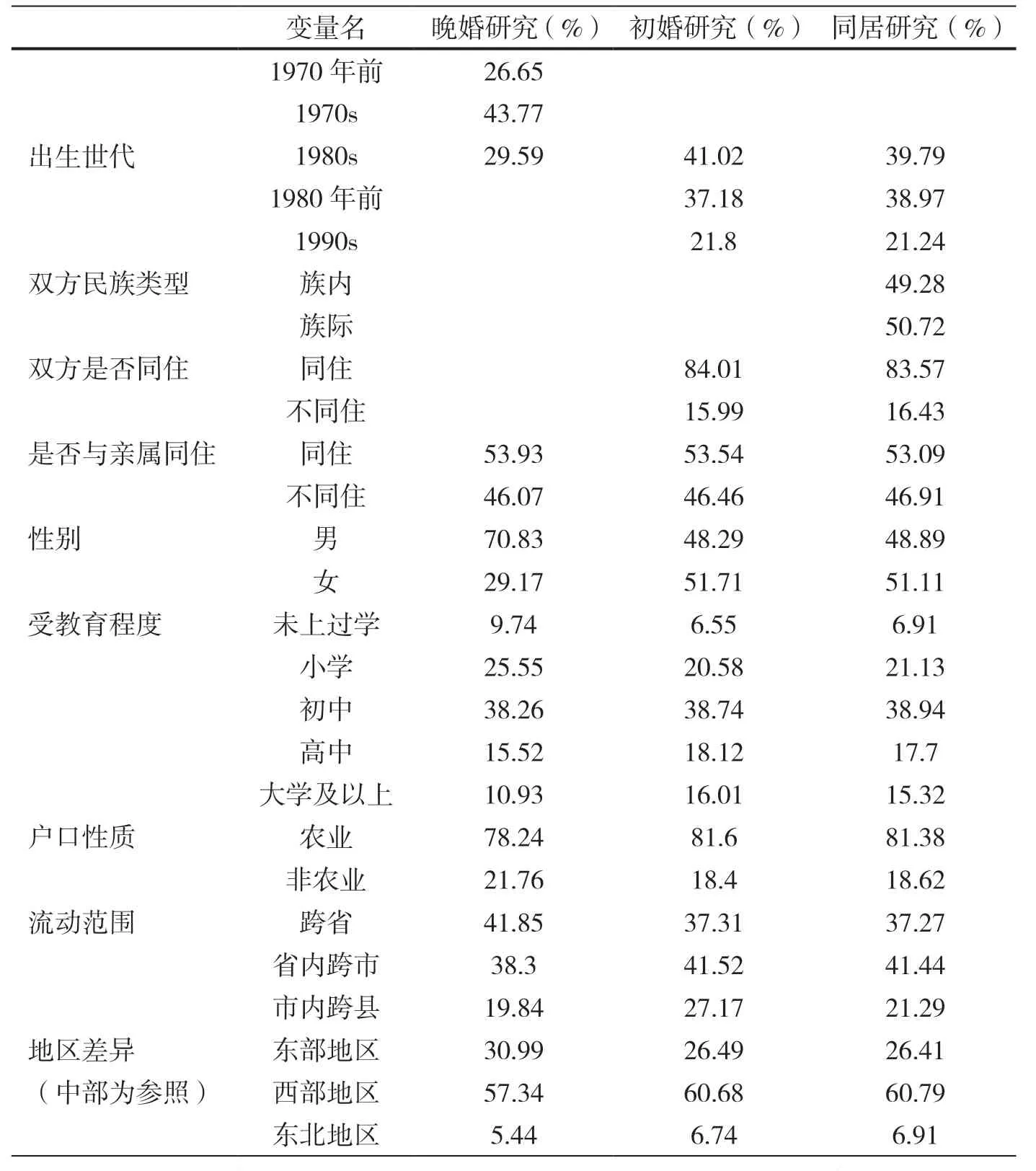

表1 不同初婚进入的变量描述统计

3.3 回归模型

本文采用事件史分析,运用离散时间Logit模型进行回归分析。这种方法允许我们结合时变和非时变变量,避免了比例风险的假设[28],其次是它能够解决删截问题,因为有一部分流动人口在调查时处于初婚未进入状态,他们之后是否进入初婚并没有观测到。因此,分析中对样本从本文的最低婚龄开始进行人年数据改造,一直改造到调查时的年龄,每个人年间隔有一个记录,其中一个记录中记录了一个有可能发生婚姻事件的人。

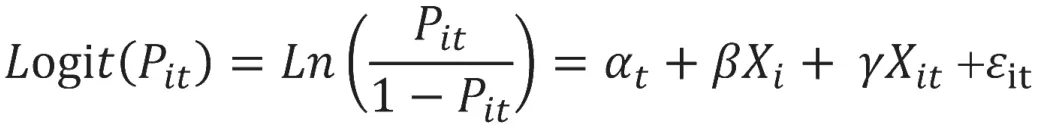

用Pit代表个体i在时间t上发生初婚进入事件的概率,Xi代表不随时间变化的变量,Xit代表时变变量,运用下列Logit 模型拟合样本数据。

进入初婚即传统婚,因变量是三分类无序变量,族内婚和族际婚为分析组,未婚为参照组。未进入初婚即晚婚和同居的因变量是两分类变量,晚婚研究中对于已达晚婚年龄的人口处于晚婚状态标为1,处于初婚状态标为0;同居研究中对于已达婚龄的人口处于同居状态标为1,处于初婚状态标为0。

4 数据分析

4.1 描述性结果

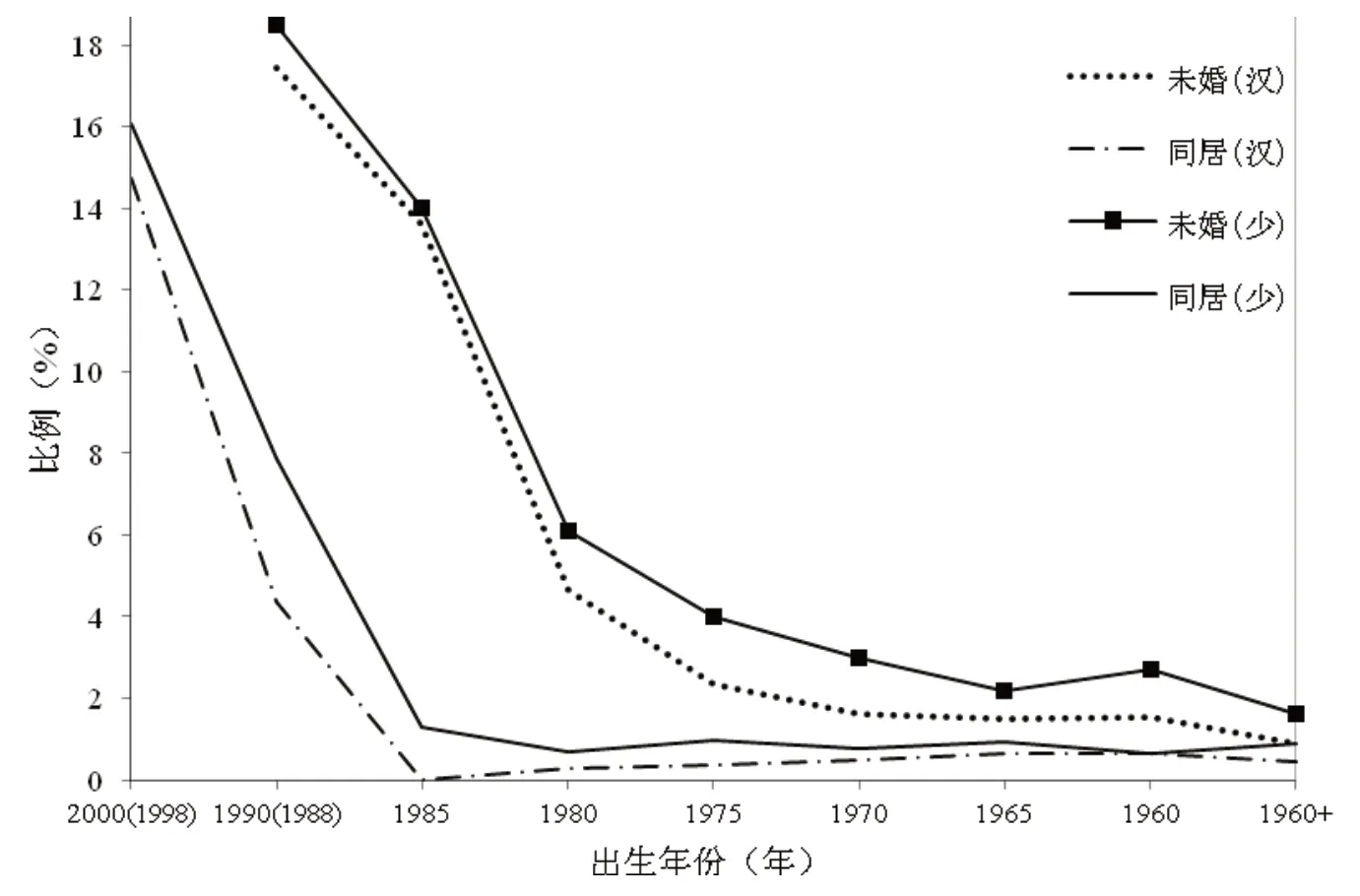

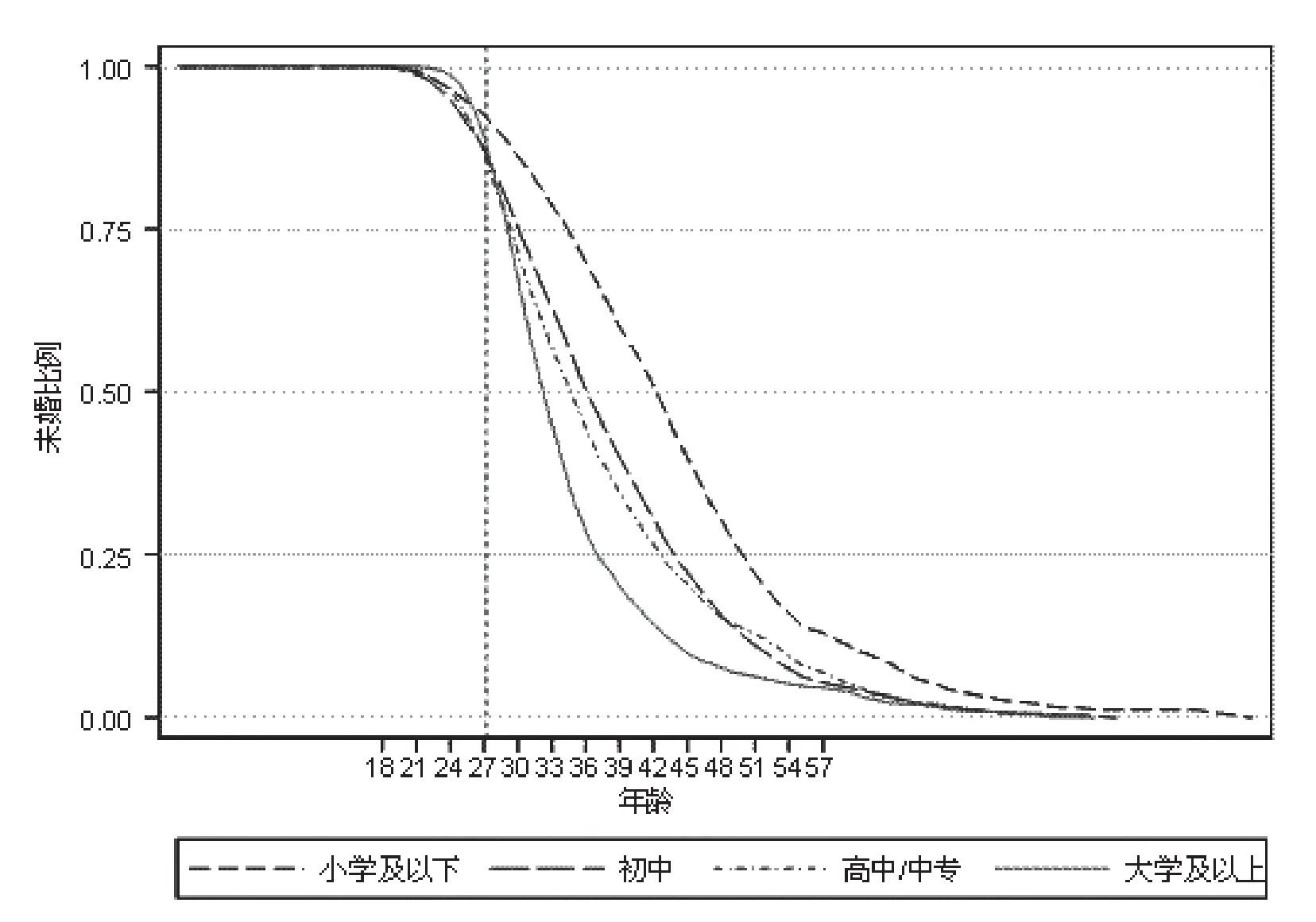

从不同出生年份的少数民族和汉族流动人口的晚婚和同居比例,可以看出:各出生群体中少数民族的同居比例和晚婚比例均大于汉族,至调查时点进入晚婚的汉族群体的晚婚比例为17%,少数民族群体为18%(见图1)。

图1 不同出生年份分民族的晚婚和同居比例

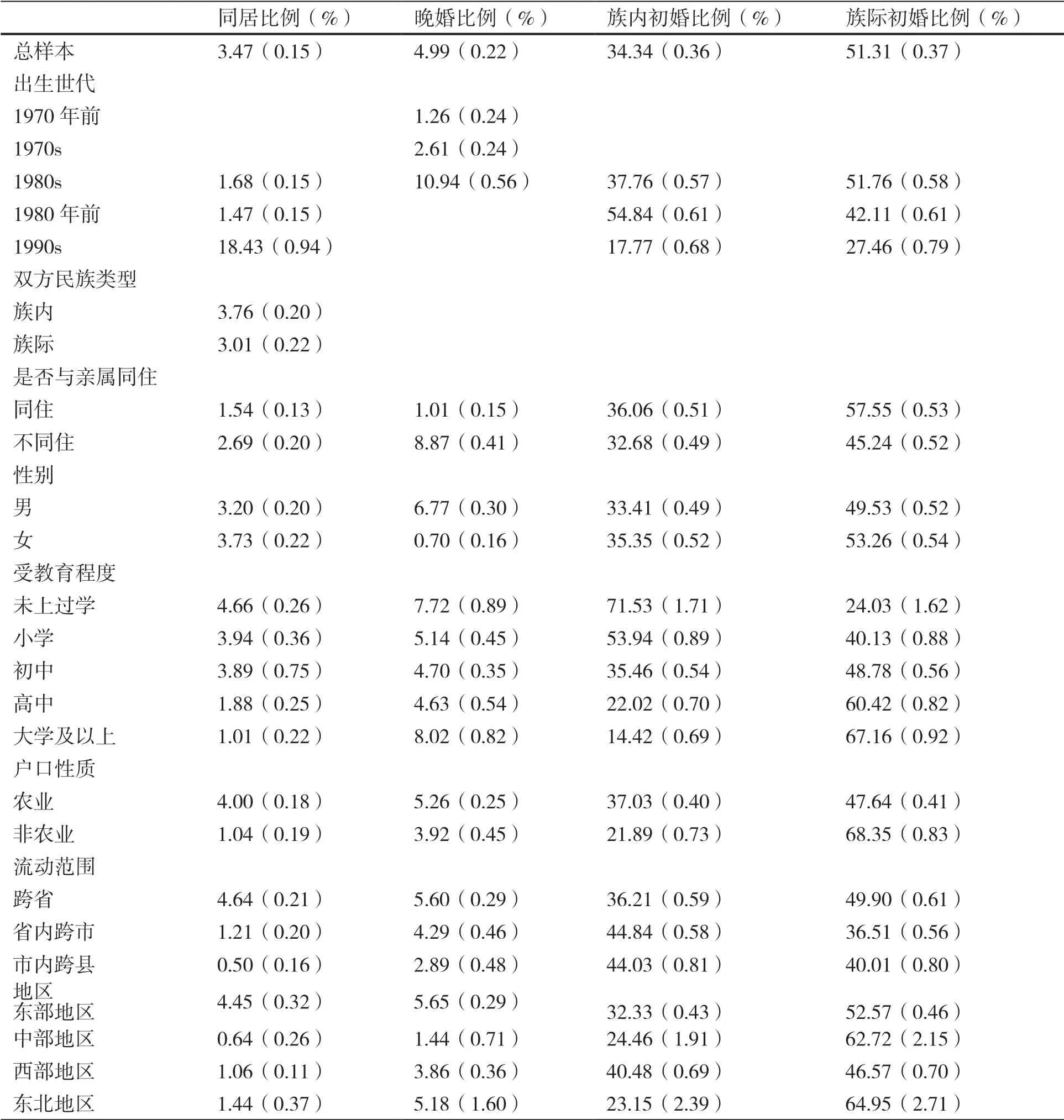

表2显示了少数民族初婚进入在总样本和不同自变量间的差别。总的来看,我国少数民族流动人口的同居比例为3.47%,晚婚比例为4.99%,族内初婚比例为34.34%,低于族际初婚(51.31%)。分出生世代,80年代前出生群体的族内初婚比例大于族际初婚比例,80年代和90年代出生群体的族际初婚比例大于族内初婚比例;80年代及80年代前出生群体约90%进入初婚,相比80年代前出生群体,80年代出生群体中族内初婚的比例下降,族际初婚的比例上升,晚婚和同居比例增加。

从同居双方的民族类型来看,族内同居的比例(3.76%)大于族际(3.01%)。从受教育程度看,(1)随着受教育程度的提高,同居比例降低。大学及以上受教育程度群体的同居比例为1.01%,相比未上过学群体降低了3.65个百分点,从另一个方面说明族内同居比例大于族际,可能与受教育程度有关,但仍需要进一步控制变量进行分析。(2)晚婚比例在未上过学和大学及以上受教育程度群体基本一致,分别为7.72%和8.02%,且比其他受教育程度群体均要更高,尽管晚婚在这两类群体的比例相近,但内在的作用机制却完全不同,随着年龄增长,最终导致较大的未婚比例差距,在图2具体分析。(3)未上过学、小学受教育程度群体的族内初婚的比例大于族际,且差距随受教育程度的降低而增大,未上过学群体的差距为47.50%,但初中、高中、大学及以上的族际初婚比例大于族内,差距随受教育程度的提高而增大,大学受教育程度群体两比例的差距为52.74%,说明受教育程度越低越偏向于族内婚,越高越偏向于族际婚。

另外,与亲属同住的少数民族流动人口的初婚比例大于不与亲属同住群体,同居和晚婚的比例小于不与亲属同住群体。分性别来看,女性的族际初婚、族内初婚、同居比例大于男性,男性的晚婚比例大于女性。分户口性质,户口类型对族际族内婚的作用不同,农业户口群体的族内初婚比例大于非农业户口群体,族际初婚比例小于非农业户口群体;农业户口群体的同居和晚婚比例均大于非农业户口。分流动范围,流动距离越远的群体晚婚和同居比例越大,省内跨市流动群体的族内初婚比例最大(44.84%),跨省流动群体的族际初婚比例最大(49.90%)。不同地区之间也存在差异,西部地区族内初婚比例最高,族际初婚比例最低;东部地区同居和晚婚比例最高。

表2 少数民族初婚进入在不同自变量间的差别③同居、晚婚、族内初婚和族际初婚比例是每一组的事件发生数与这一组的样本人口总数之比,比如总样本的晚婚比例是晚婚人数与晚婚研究中总样本数之比。另外,括号内是每一组的标准误。

通过表2对不同受教育程度群体的初婚进入的描述性统计分析可知,晚婚比例在未上过学和大学及以上受教育程度群体基本一致。由于不同受教育程度的具体上学年限不同,结婚与上学一般会存在时间冲突,但这种差异会随着年龄的增长而变化。因此,图2通过分受教育程度的进入初婚Kaplan-Meier生存曲线具体分析初婚水平随年龄的变化。从图2可知,小于24周岁的婚龄人口中拥有大学及以上受教育程度的群体的未婚比例最大,其次是小学及以下、高中和初中,在少数民族流动人口中初中受教育程度群体达到平均的少数民族流动人口受教育程度,且受上学和婚姻冲突影响较小,因而进入初婚的年龄最早;在年龄为24-27周岁的人口中,大学及以上受教育程度群体的未婚比例快速下降,可能与这个年龄阶段基本完成大学教育有关,因为如果按照7岁为开始上学年龄计算的话,23周岁基本完成大学阶段的教育;年龄为27周岁及以上人口的未婚比例与受教育程度开始呈现负向关系,大学及以上受教育程度群体的未婚比例转为最小,其次是高中、初中和小学及以下。由于年龄为27周岁以上人口除博士研究生外,基本已经完成了上学,不再受结婚与上学冲突的影响,从图中可以看到27周岁以上人口中大学及以上受教育程度群体的未婚比例仍在继续快速下降,与小学及以下受教育程度群体的差距逐渐扩大,因此,尽管本文受限于横截面数据,但至少从24-27周岁和27-30周岁这两个相邻年龄阶段的受教育程度与未婚比例的关系变化速度,也说明高等教育对初婚的影响与受教育程度更高群体存在结婚与上学的时间冲突有关,受教育程度会提高少数民族流动人口初婚进入的比例。

图2 分受教育程度的进入初婚Kaplan-Meier生存曲线

通过对大学及以上受教育程度群体随年龄增长、学业完成,未婚比例由最大到最小过程的分析。本文将女性在28周岁及以上,男性在30周岁及以上仍未结婚定义为晚婚,以消除结婚与上学冲突的影响来分析实际晚婚水平,在下文将对我国少数民族流动人口初婚进入进行离散时间Logit回归分析,包括初婚、晚婚和同居,以检验控制其他变量后,究竟哪些因素会显著地影响到初婚进入以及各因素在不同初婚进入形式中的作用有何差异。

4.2 影响我国少数民族流动人口初婚进入的因素

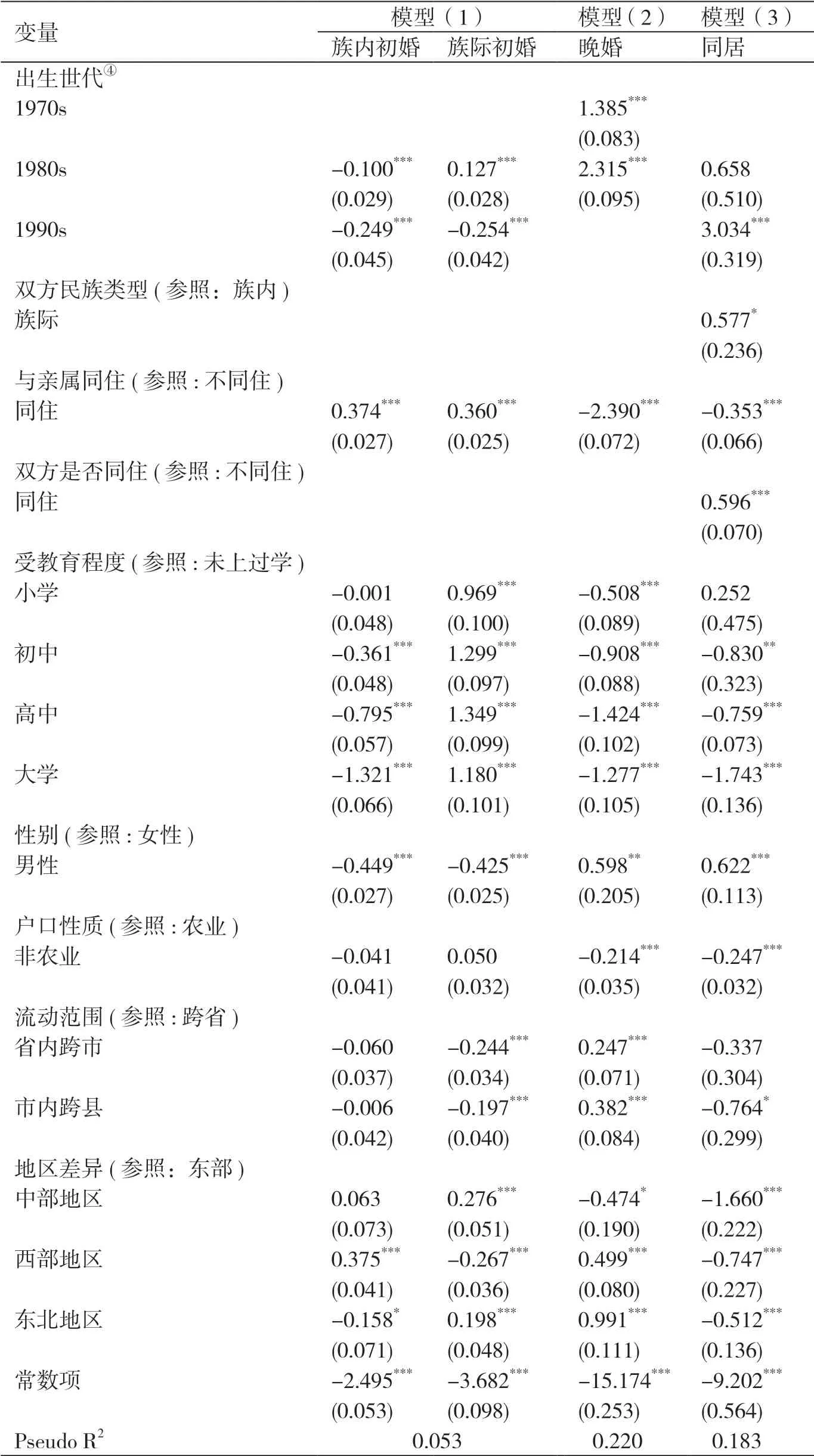

少数民族流动人口初婚进入,即初婚、晚婚和同居的回归结果显示(表3):在初婚方面,我国少数民族流动人口中90年代出生群体的族际、族内初婚的发生比(odds ratio)都在下降,80年代前出生群体的族内、族际初婚发生比分别是90年代出生群体的1.1倍和1.28倍,但相比80年代前出生群体,80年代出生群体族际初婚发生比提高了13.52%,说明因流动通婚圈的扩大,促使少数民族流动人口的族际通婚观念发生变化,族内婚的概率下降,而族际通婚的概率在提升。在晚婚和同居方面,80年代和90年代出生群体的晚婚发生比分别是70年代前出生群体的4倍和10.13倍,90年代出生群体的同居发生比是80年代前出生群体的20.77倍。因此,与之前出生世代比较,尽管族际通婚的概率在提升,但当前进入婚姻事件的群体不进入初婚,选择晚婚和同居的可能性提高。与亲属同住能显著提高族际和族内初婚发生比,降低晚婚和同居发生比,尤其是晚婚。亲属同住对大龄未婚子女的婚姻能起到监督作用也在另一方面反映我国少数民族流动人口的初婚不进入可能只是暂时性的,表现为推迟初婚进入,他们自身进入初婚意愿仍较高,验证了假设4。

表3 初婚进入的影响因素回归结果

分教育程度,未上过学群体的族内初婚发生比最大,其次是初中、高中和大学及以上,小学和未上过学群体的发生比没有显著差异;高中和初中群体的族际初婚发生比大,这两个群体具有达到平均受教育年限和流动时间较长的优势,其次是大学及以上、小学和未上过学。因此,受教育程度较低偏向于族内初婚,受教育程度较高、流动时间长的偏向于族际初婚。在这里,回归分析结果支持了假设1。对于大学受教育程度群体的初婚进入在晚婚模型中进一步分析。另外,跨省流动群体的族际初婚发生比大于省内跨市和市内跨县群体,说明流动范围越广,族际婚可能性越高,分析结果支持假设2,而族内初婚发生比与省内跨市、市内跨县群体无显著差异;分性别看,男性的初婚发生比低于女性,族际初婚发生比比女性低34.63%,族内初婚发生比也比女性低36.15%,随着女性婚龄人口的流出,族内男性特别是受教育程度较低或流动距离近的群体既难以找到族内也难以找到族际的配偶,在初婚进入中面临困难。

在同居研究中,族际同居的发生比显著高于族内同居,是族内同居的1.78倍;且流动距离越远同居发生比越高,跨省流动群体的同居发生比最大;受教育程度越低,同居发生比越高,未上过学群体的同居发生比是大学受教育程度群体的5.71倍。因此,尽管我国少数民族流动人口的同居发生比确实在上升,但种同居形式又不同于现代意义上的同居,因为受教育程度低、流动距离远且双方民族类型不同的群体,特别是男性群体(男性的同居发生比是女性的1.86倍),选择同居的可能性最大。这一方面可能与少数民族群体存在族内族际婚的模式有关,由于流动的影响增加了与伴侣民族类型不同的可能性,而通过对初婚的分析可知受教育程度较低群体偏向于族内婚,传统婚姻习俗仍会通过上辈人影响当前初婚世代人口,使族际婚相比族内婚面临更多的阻碍,因此,当族际之间的初婚进入受到阻碍时,会增大同居的可能性;另一方面是受教育程度较低群体由于较早进入社会,特别是流动使可接触的异性资源更多,增加了他们在未达到结婚年龄就有伴侣的可能性,这些人到达结婚年龄后可能没有或没来得及登记结婚,所以在调查时点仍为同居状态。假设3得到了验证。

此外,因为同居还有一种形式是农村地区通过办酒宴形成事实婚姻但并未进行法定婚姻登记的情况,这种同居本质上与族内初婚是无区别的,同居双方并不一定一起居住,因此本文在同居分析中加入了双方是否同住(共同流动在同住前)的变量,以检验同居是传统的事实婚姻还是流动致因,结果显示变量非常显著,双方同住的同居是不同住的1.82倍,说明少数民族流动人口的同居不同于农村地区通过办酒宴形成事实婚姻的同居,更偏向于双方均为流动人口、共同居住的同居,由于流动原因选择同居来暂时或较长时间代替初婚。

最后,在晚婚研究中,男性的晚婚发生比高于女性,是女性的1.82倍;省内跨市和市内跨县群体的晚婚发生比是跨省流动群体的1.28倍和1.47倍,说明跨省流动使可接触的婚姻资源增加,降低了晚婚的比例,分析结果再次验证了假设2;高中受教育程度群体的晚婚发生比最低,其次是大学及以上、初中、小学和未上过学群体,由于上学年限,大学及以上受教育程度群体的晚婚发生比略大于高中,但整体上,受教育程度较高群体的晚婚发生比更低。本文结果与其他文献不一致主要是因为本文对晚婚年龄做了更合理的调整,剥离出结婚与上学的时间冲突后,受教育程度较高的少数民族流动人口的初婚进入可能性是较大的,应聚焦受教育程度较低群体面临的初婚进入问题。

总体而言,受教育程度较高群体的晚婚、同居发生比更低,族际初婚的发生比更高;受教育程度较低群体的族内初婚、晚婚和同居发生比均更高,从流动范围进一步细分,流动范围较近的低受教育程度群体晚婚发生比更大,流动范围较远的低受教育程度群体同居发生比更大。

5 结论与讨论

在中国婚姻家庭观念发生转变的背景下,随着少数民族人口流动参与率的不断提高,他们的婚姻观念和婚姻行为在城市现代化进程和传统民族婚俗的双重影响下,具有与全国的初婚模式变迁不同的特征。因此,本文对少数民族流动人口初婚进入的研究既考虑一般意义上的传统婚、晚婚、同居发展状况,又考虑少数民族的族内婚、族际婚的差异及变化。研究发现如下:

本文对初婚进入的描述统计显示:(1)我国少数民族流动人口的同居比例为3.47%,晚婚比例为4.99%,族际初婚比例比族内初婚大;(2)受教育程度越低越偏向于族内婚和同居,越高越偏向于族际婚;(3)尽管晚婚比例在未上过学和大学及以上受教育群体基本一致,分别为7.72%和8.02%,但内在作用机制却完全不同;(4)通过Kaplan-Meier生存曲线具体分析初婚水平随年龄的变化,发现随着受教育年限的完成,不再受结婚与上学冲突的影响,大学及以上受教育群体的未婚比例快速下降至最低。

通过初婚、晚婚和同居的离散时间Logit回归进一步检验各因素在不同初婚进入形式中的作用有何差异。回归结果表明:(1)与之前出生世代比较,当前进入婚龄的少数民族流动人口进入初婚的可能性在降低,不进入初婚,选择晚婚和同居(特别是族际同居)的可能性提高,但初婚进入只是推迟,亲属同住能显著提高初婚发生比,受教育程度较高群体的族际初婚发生比仍较高;(2)少数民族流动人口的同居偏向于流动致因,由于流动原因选择同居来暂时或较长时间代替初婚,但受教育程度低、流动距离远、双方民族类型不同的群体,选择同居的可能性最大,这一方面与少数民族群体存在族内族际婚的特殊性有关,由于流动的影响增加了与伴侣民族类型不同的可能性,而受教育程度较低群体偏向于族内婚,传统婚姻习俗仍会通过上辈人影响当前初婚世代人口,使族际婚相比族内婚面临更多的阻碍,因此当族际之间的初婚进入受到阻碍时,会增大同居的可能性;另一方面是受教育程度较低群体由于较早进入社会,特别是流动使可接触的异性资源更多,增加了他们在未达到结婚年龄就有伴侣的可能性,这些人到达结婚年龄后可能没有或没来得及登记结婚。(3)流动范围较近群体的晚婚发生比更大,流动范围较远群体的同居、族际初婚发生比更大,这与流动范围更大、婚姻市场更广有关,但选择同居还是族际婚要结合受教育程度分析。(4)少数民族男性流动人口的族际初婚和族内初婚发生比均低于女性;晚婚和同居发生比均高于女性,这反映出少数民族男性流动人口在初婚进入中处于不利地位,随着女性婚龄人口的流出,族内男性特别是受教育程度较低或流动距离较近的男性既难以找到族内也难以找到跨族的配偶。

因此,我国受教育程度较高的少数民族流动人口的初婚进入可能性是较大的,我们应更多地关注受教育程度较低的流动人口群体,他们的晚婚和同居发生比均更高,他们既要面对受教育程度较高群体的族际婚增加造成的族内婚姻资源的不平衡,又要受传统婚姻观念对族际婚的影响,传统婚姻习俗与现代化冲击的交织使他们在初婚进入上面临更复杂的表现形式,背后的深层原因值得深入思考和探究。此外,应提高少数民族人口流动性和加强人力资本投资,推动民族间在婚姻行为和婚姻文化上交融互嵌,使受教育程度较低的少数民族流动群体能实现初婚进入。