警惕高同型半胱氨酸对血管和神经的损害

2021-06-11方丽波

方丽波

许多人都有过这样的经历,被医疗机构检测血清同型半胱氨酸水平。那么,高同型半胱氨酸是如何产生的?它对人体有怎样的伤害?它与叶酸、维生素B12等是什么关系?如何规范预防治疗高同型半胱氨酸?本文将带您了解高同型半胱氨酸对血管、神經的损害,以及如何预防与治疗。

一、如何判断高同型半胱氨酸血症

流行病学调查表明,高同型半胱氨酸在我国高发,是导致动脉粥样硬化性血管病新的独立危险因素,多见于北方人、男性及老人。遗传及获得性因素导致同型半胱氨酸升高。如何判断高同型半胱氨酸血症?血浆Hcy水平正常为5~15μmol/L。当血浆中的浓度超过15μmol/ L时,诊断为高Hcy血症。轻度为15~30 μmol / L;中度为30~100 μmol / L;重度大于100 μmol / L。与遗传有关的高Hcy血症,属少见的常染色体隐性遗传病,是由于胱硫醚β合成酶缺乏或缺陷,使血、尿中同型半胱氨酸堆积过量的疾病。它常有发育迟缓、骨质疏松、眼部异常、心血管及肢体形态异常、血栓栓塞性疾病及过早出现严重动脉粥样硬化等临床特征;而临床上多见获得性因素导致的高Hcy血症。

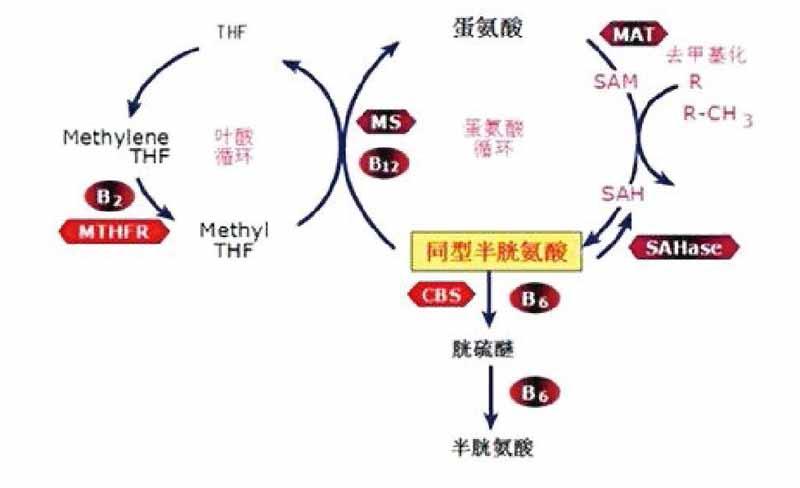

我们先了解一下Hcy的代谢途径:食入的蛋白质分解后产生人体必需氨基酸,即蛋氨酸,其在体内代谢的中间产物为Hcy。Hcy在各种“酶”的帮助下转变成两种对人体健康有益的物质,一个是谷胱甘肽,体内的抗氧化剂,保护细胞免受自由基攻击;另一种是5-腺苷甲硫氨酸(SAMe),它保护体内生化反应的灵活适应性。而各种“酶”的工作需要叶酸、维生素B6、B12参与,如果缺乏,各种“酶”就不能很好地工作,自然Hcy就不能顺利转化成上述两种有益人体的物质,导致Hcy堆积。这时做血液检测便出现Hcy升高,高Hcy会产生毒性,对人体有害。

二、高同型半胱氨酸的病因

您一定想知道高同型半胱氨酸的病因吧?知道可能的病因,才会精准预防和治疗。

首先是遗传因素,因先天“酶”的活性下降,导致重度高Hcy;其次是营养,叶酸、维生素B6、B12缺乏,以及过多食用蛋氨酸含量高的食物,如芝麻、葵花籽、乳制品、海藻等,均导致蛋氨酸代谢障碍,引起高Hcy。男性及增龄性疾病对蛋氨酸代谢均有影响,有研究证明雌激素减少、老龄营养缺乏使得蛋氨酸代谢障碍,引起Hcy升高。此外,吸烟、饮酒、大量饮用咖啡、肾功能不全、癌症、药物(左旋多巴、氨甲喋呤、抗癫痫药)等,均可引起高Hcy。

三、高同型半胱氨酸对人体的危害

高同型半胱氨酸对人体有危害。研究表明,Hcy自身氧化后产生一系列产物,使血管内皮细胞损伤、NO减少。同时,Hcy抑制前列环素合成,使血栓素合成增加,血小板粘附性升高,发生血栓性疾病。研究还发现:高同型半胱氨酸促进低密度脂蛋白胆固醇(L-DL)氧化,易被巨噬细胞吞噬,形成泡沫细胞。这些被氧化修饰的L-DL泡沫细胞,通过破损的血管内皮堆积,在血管内膜里形成脂质斑块,导致动脉粥样硬化。如您检测出Hcy水平偏高,您可能会有与高同型半胱氨酸相关的一些疾病,如心脑血管动脉粥样硬化性疾病、卒中、血栓形成、早老性痴呆、流产及出生缺陷等。

四、高同型半胱氨酸血症的治疗方法

无论是遗传还是获得性因素导致的高同型半胱氨酸血症,最有效的治疗方法是:一般补充叶酸、维生素B6、B12 4~6周。强调一点:临床上叶酸有0.8mg和5mg两种剂量,部分医生不知如何正确选择。1998年BMJ《英国医学杂志》上刊登的一篇文献,对全球12项临床研究进行荟萃分析,结果显示:超过1mg的叶酸剂量对降低血Hcy水平没有额外获益。2001年,Arch Intern Med《内科医学文献》上的一项随机试验发现:0.8mg的叶酸能达到降Hcy最佳水平,剂量增多无益。故建议选择0.8mg叶酸用于预防治疗中。

关于治疗时长问题。目前多采用4~6周方案,可将Hcy降至正常。但停药后,Hcy在短时间内又开始升高。2007年,柳叶刀杂志上发表了一篇有关meta的分析文章,其结论是:坚持叶酸等治疗至少3年以上,可以减少卒中风险29% ,同时发现Hcy下降超过20%,卒中风险降低23%。有研究报道显示:甜菜碱增强酶的活性,保证蛋氨酸循环途径的畅通,可降低Hcy。富含甜菜碱的食物有甜菜、小麦。亦有研究发现,阿托伐他汀能够下调血浆Hcy水平,抑制高Hcy导致的内皮细胞功能障碍等。