酰氨基黄药的制备及其对黄铜矿、黄铁矿的浮选性能研究

2021-06-11钟宏张湘予马鑫王帅

钟宏, 张湘予, 马鑫, 王帅

中南大学 化学化工学院,湖南 长沙 410083

引言

黄药,结构式为R-O-C(=S)-SNa/K,学名黄原酸盐或烃基二硫代碳酸盐,自1925年Keller发现黄药可以作为硫化矿的浮选捕收剂以来,黄药一直被广泛使用[1, 2]。我国黄药年产量达到20余万t,年出口量约8万t,占全世界黄药总产量的70%以上。目前,工业生产中所使用的黄药是烃链为C2~C8的各种黄药,以乙基黄药和丁基黄药为主。该类黄药在生产和使用过程中会散发出刺激性的臭味,对药剂生产厂和选矿厂周围的环境造成较大的污染。为了解决黄药的刺激性臭味引起的环境污染问题,现有的措施主要为:(1) 改进黄药制备工艺,提高产品收率和纯度,降低产品中杂质(主要是含硫副产物)的含量,进而减小杂质的刺激性气味对黄药产品的影响。研究表明,采用溶剂法制备黄药,原料转化率高,产品的收率和纯度也高,所得黄药产品刺激性臭味较小[3]。(2) 将粉状黄药造粒得到粒状黄药,减小黄药气味的挥发、扩散,从而降低其刺激性臭味的影响。国内制备粒状黄药的工艺主要是将混捏机直接合成的粉末状黄药经造粒机挤压成型,或添加一定量的黏合剂挤压成型后干燥,目前报道的黏合剂主要为水玻璃[4]。(3) 利用气味遮盖技术,在黄药生产中添加特定的香精香料作为气味遮盖剂,从而得到无臭味的黄药产品,改善黄药生产和使用工作环境[5]。

上述方法虽在一定程度上可减小黄药产品的刺激性气味,但其主要成分仍为常规烷基黄药,该类黄药分子本身具有刺激性气味,并未实现从源头消除刺激性气味的目的。研究表明,有机硫化合物特别是有机硫气体是恶臭的主要贡献源,其分子结构中的巯基(-SH)、硫羰基(C=S)以及硫氰基(-SCN)等是形成恶臭的主要基团,通称为“发臭团”。尽管物质的气味与化学结构的关系极为复杂,受多方面因素综合影响,但有机化合物的气味主要取决于其分子结构和官能团的类型和数量。M. G. J. Beets[6]提出了外形—官能团理论,该理论认为物质散发的气味不仅与分子的形状和大小有关,还取决于所含官能团的性质及其在分子中的位置。气味分子接近嗅觉感受体时形成相当于化学反应中的过渡状态,只有当气味分子在嗅觉感受体上呈有序定向的排列状态才会产生气味刺激。仅含一个官能团的气味分子在嗅觉感受体表面的定向作用很强,易产生气味,而具有多个官能团存在空间阻碍,使得气味分子在嗅觉感受体表面的定向作用会被削弱,则气味会大大减弱。也有研究表明,分子中所含的官能团对物质散发的气味的影响是随分子量大小而变化的,当分子量较小时,官能团的影响很大,随着分子量的增加,官能团的影响逐渐变小。当分子中含有多个官能团时,官能团之间的相互影响,也能使气味发生很大的变化。

本文基于浮选药剂分子设计理论和气味分子的结构理论,在黄药分子中引入酰氨基官能团,利用分子间氢键缔合作用以及双配体间的相互影响削弱气味分子在嗅觉感受体表面的定向作用,从而达到消除分子的恶臭异味之目的。设计合成路线制备了两种酰胺基黄药——N-乙酰氨基乙基钾黄药和N-苯甲酰氨基乙基钾黄药,通过单矿物浮选试验考察了酰氨基黄药对黄铜矿、黄铁矿的浮选性能,采用吸附量试验、Zeta-电位分析和红外光谱分析对黄铜矿、黄铁矿的吸附机理进行了研究。

1 试验

1.1 试验矿样、试剂、主要仪器

1.1.1 试剂

苯甲酰氯(分析纯,上海山浦化工有限公司),氢氧化钾(分析纯,湖南汇虹试剂有限公司),乙醇胺(分析纯,湖南汇虹试剂有限公司),碳酸氢钠(分析纯,湖南汇虹试剂有限公司),N-乙酰乙醇胺(分析纯,烟台贝特化工科技有限公司),乙基钠黄药为实验室自制,纯度95.0%,实验室用水为蒸馏水。

1.1.2 仪器设备

试验主要仪器为:X-射线衍射仪(XRD)(D8ADVANCE,布鲁克公司生产,德国),单槽式浮选机30 mL(XFGCII,吉林省探矿机械厂,中国),Zeta-电位分析仪(ZetaPALS,Brookhaven公司,美国),红外光谱分析仪(FTIR-740,Nicolet公司,美国),紫外可见分光光度计(UV-1750,岛津仪器有限公司,日本)。

1.1.3 矿样

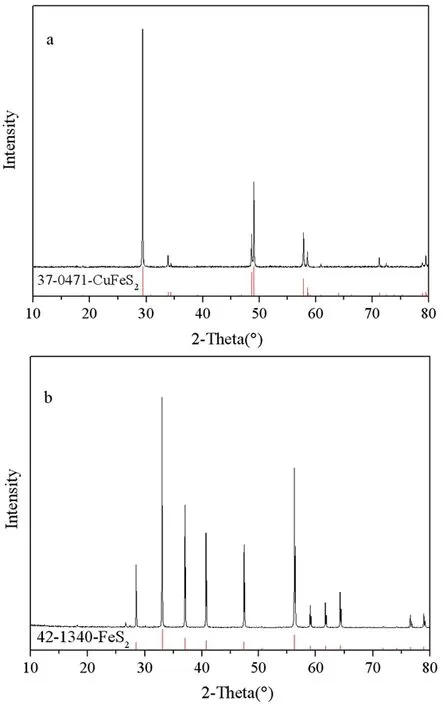

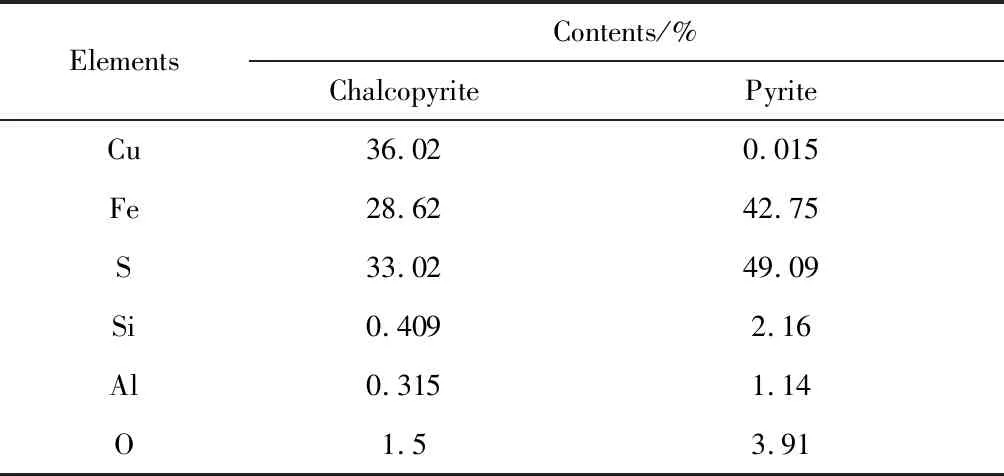

黄铜矿、黄铁矿单矿物均来自云南。矿物经手工破碎、挑选后,用研钵进行研磨,并进行筛分,取粒度为38~74 μm的矿物用于单矿物浮选试验,粒径小于38 μm的矿物用于矿物表征、红外光谱测试、吸附试验。两种矿物的XRD图谱、元素分析结果分别见图1和表1。

图1 黄铜矿(a)和黄铁矿(b)的XRD图谱

表1 黄铜矿、黄铁矿中主要元素含量 /%

1.2 试验方法

1.2.1 酰氨基黄原酸盐的合成

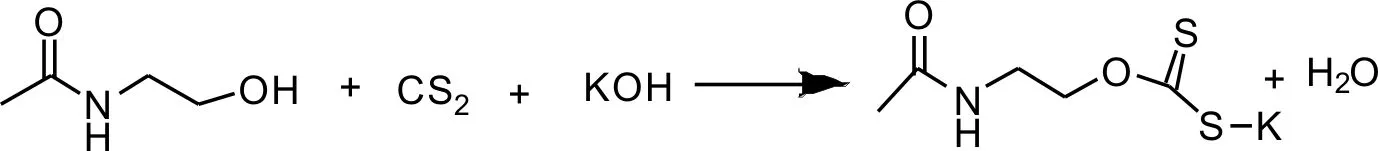

以酰氨醇为原料,与二硫化碳、氢氧化钾进行反应,得到酰氨基黄原酸钾,具体合成路线如式(1)~(3)所示。

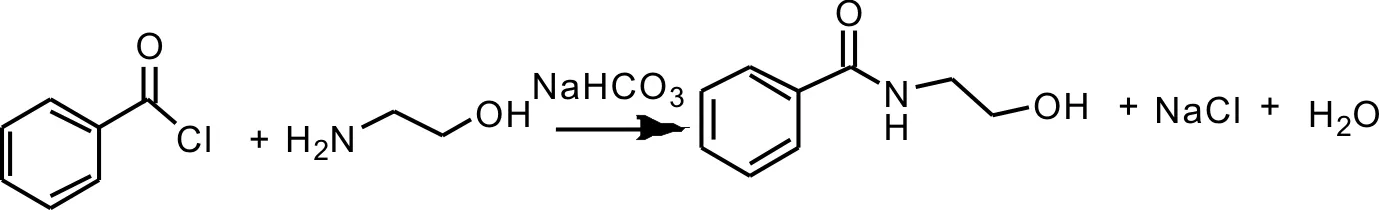

(1) N-羟乙基苯甲酰胺的合成

N-羟乙基苯甲酰胺合成反应方程式如式(1)所示。向250 mL反应瓶里加入80 mL二氯甲烷,加入0.11 mol碳酸氢钠,装上冷凝管,并通入冷凝水,启动搅拌,待反应瓶内温度降至0 ℃,用恒压滴液漏逐滴加入0.1 mol的苯甲酰氯,滴加完毕,在0~10 ℃温度下反应1 h。反应结束后抽滤,将滤液在35 ℃下蒸馏除去二氯甲烷,此时得到N-羟乙基苯甲酰胺的固体粗品,经气相色谱检测,其纯度可达95%。

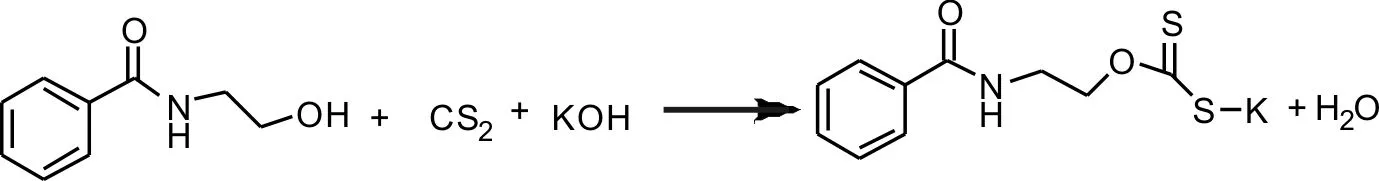

(2) 酰氨基黄原酸盐的合成

N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾和N-乙酰氨基乙基黄原酸钾的合成反应方程式如式(2)~(3)所示。将0.1 mol N-羟乙基苯甲酰胺或N-乙酰乙醇胺加入100 mL反应瓶里,再向其中加入7.43 g蒸馏水,通入循环冷凝水并启动搅拌。待原料醇全部溶解后,再加入0.105 mol的二硫化碳,在20 ℃以下分批加入0.1 mol片状氢氧化钾,然后在30 ℃下反应2.5 h。反应结束,对反应混合物进行抽滤,得到固体黄原酸盐产品和液体黄原酸盐产品。N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾产品收率为92.2%,N-乙酰氨基乙基黄原酸钾产品收率为89.7%。

(1)

(2)

(3)

1.2.2 吸附量试验

吸附试验中所用的黄铜矿的比表面积为0.436 m2/g。每次试验称取0.5 g黄铜矿和50 mL浓度为5×10-4mol/L的捕收剂水溶液加入150 mL具塞锥形瓶中,用1 mol/L的HCl或NaOH调节溶液至pH=8。将锥形瓶置于恒温振荡器中,调节转速为200 r/min,在30 ℃下振荡一定时间后过滤,用紫外分光光度计测量滤液在特定波长处的吸光度值,按式(4)计算药剂在黄铜矿表面的吸附量。

(4)

式中:Qt表示任意时间t捕收剂在矿物表面的吸附量,单位mol/m2;V是溶液体积,单位L;C0是捕收剂溶液的初始浓度,单位mol/L;Ct表示吸附后捕收剂任意时刻溶液的浓度,单位mol/L;m为加入矿物的质量,单位g;S为矿物的比表面积,单位为m2/g。

1.2.3 Zeta电位测量

采用浓度为1×10-3mol/L的KCl溶液作Zeta电位测量过程中的电解质溶液。每次试验前称取20 mg粒径5 μm以下的矿样,置于烧杯中加入适量蒸馏水超声清洗5 min。将清洗好的矿物放入100 mL烧杯中,分别加入50 mL仅含电解质溶液或一定浓度的含电解质的捕收剂溶液。用一定浓度的氢氧化钠或盐酸溶液调节待测溶液pH。调节pH结束,磁力搅拌5 min。采用ZetaPALS动电位仪对悬浊液进行Zeta电位测量。每次试验测量6次,重复三次后取平均值即为Zeta电位测试值。

1.2.4 浮选试验

单矿物浮选试验在XFGCII型挂槽浮选机上进行,主轴转速为1 650 rpm。每次称取2.0 g单矿物经超声清洗后置于浮选槽内,加入30 mL蒸馏水,矿浆搅拌1 min,然后用一定浓度的盐酸或氢氧化钠溶液调节矿浆pH,继续搅拌2 min,加入捕收剂后搅拌3 min,再加入起泡剂MIBC搅拌1 min,浮选5min,将精矿和尾矿分别过滤、烘干、称重,计算浮选回收率。

1.2.5 红外光谱分析

取0.5 g粒径小于38 μm的单矿物与30 mL蒸馏水或一定浓度的捕收剂溶液加入到100 mL锥形瓶中。然后在恒温水浴箱中25 ℃振荡1 h,过滤,用蒸馏水洗涤矿物3次,在20 ℃真空干燥箱中干燥24 h,用KBr压片法测定500~4 000 cm-1范围内矿样的红外光谱。

1.2.6 DFT计算

采用Gaussian 09软件进行量子化学计算,采用密度泛函理论(DFT)进行计算,函数选择B3LYP,基组选择6-311G+(d)[7],溶剂水的介电常数为78.36[8, 9]。

2 结果与讨论

2.1 酰氨基黄药的分子设计及DFT计算

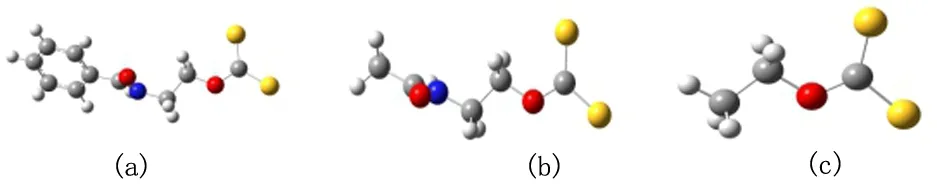

浮选工业上使用的黄药主要为烃链为C2~C8的各种黄药,随着烃链长度的变化,黄药散发出来的刺激性臭味也略有不同。传统的烷基黄药分子中只含有单一的官能团黄原酸基O-C(=S)-S,易于在嗅觉感受体表面呈现很强的定向排列,因而会有浓烈的刺激性臭味。笔者认为,在黄药分子的疏水链中引入含有O、N等原子的酰氨基,通过改变疏水链的长度,并调控分子中酰氨基与黄原酸根的相对位置,利用官能团间的相互影响削弱气味分子在嗅觉感受体表面的定向作用,同时含有酰氨基和黄原酸基的双配体分子间易于产生氢键缔合作用以达到消除恶臭异味之目的。另一方面,含有杂原子的烃基一般具有较大的电子诱导效应,可能会影响药剂的键合原子的配位能力。因此,本文设计了N-乙酰氨基乙基钾黄药和N-苯甲酰氨基乙基钾黄药两种新结构黄药,首先采用DFT计算分析了该类捕收剂的分子前线轨道。N-苯甲酰氨基乙基黄原酸根、N-乙酰氨基乙基黄原酸根、乙基黄原酸根离子经过优化后的几何构型如图2所示。

图2 在DFT/B3LYP 6-311G+(d)水平下N-苯甲酰氨基乙基黄原酸根(a)、N-乙酰氨基乙基黄原酸根(b)、乙基黄原酸根(c)离子的最优构型

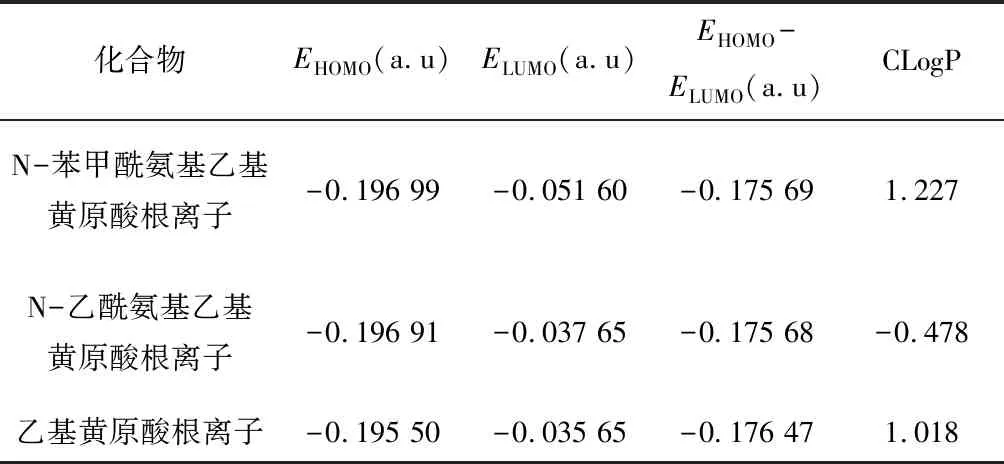

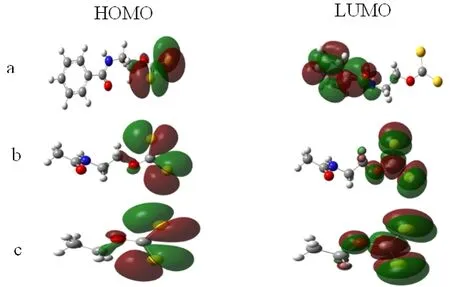

在DFT/B3LYP6-311G+(d)水平下N-苯甲酰氨基乙基黄原酸根(a)、N-乙酰氨基乙基黄原酸根(b)、乙黄原酸根(c)离子的HOMO、LUMO图如图3所示,量子化学计算结果见表2。

表2 在DFT/B3LYP6-311G+(d)水平下捕收剂的分子前线轨道能量

图3 在DFT/B3LYP6-311G(d)水平下N-苯甲酰氨基乙基黄原酸根(a)、N-乙酰氨基乙基黄原酸根(b)、乙基黄原酸根(c)离子的HOMO、LUMO图

由捕收剂分子前线轨道HOMO、LUMO图可以看出,三种黄原酸根离子的HOMO轨道主要存在于C(=S)-S中的两个硫原子上,有少量分布在C-O-C中的氧原子上。表明三种捕收剂的C(=S)-S中的硫原子在与矿物作用过程中容易失去电子。N-苯甲酰氨基乙基黄原酸根离子的LUMO轨道主要分布在苯环上,也有少部分分布在酰氨基上,表明苯环大π键容易受到亲电试剂的进攻,可以接受矿物表面金属d-轨道的反馈电子。N-乙酰氨基乙基黄原酸根离子和乙基黄原酸根离子的LUMO轨道主要存在于-C(=S)-S中的硫原子,从而说明其在反应过程中最容易接受电子形成反馈π键的部位是-C(=S)-S中的硫原子。由捕收剂的HOMO和LUMO轨道,可推测酰氨基黄原酸根离子的作用位点为-C(=S)-S的两个硫原子。

从量子化学计算表中,可以得出三种捕收剂阴离子的HOMO值大小顺序为:乙基黄原酸根离子>N-苯甲酰氨基乙基黄原酸根离子≈N-乙酰氨基乙基黄原酸根离子,说明与矿物作用过程中乙基黄原酸根离子给电子能力强于酰氨基黄原酸根离子,而N-苯甲酰氨基乙基黄原酸根离子与N-乙酰氨基乙基黄原酸根离子HOMO值大小接近。用Chemoffice软件计算,N-乙酰氨基乙基黄原酸根离子的CLogP值是三种捕收剂里最小的,说明其疏水性较差。

2.2 产物结构表征

2.2.1 红外光谱分析

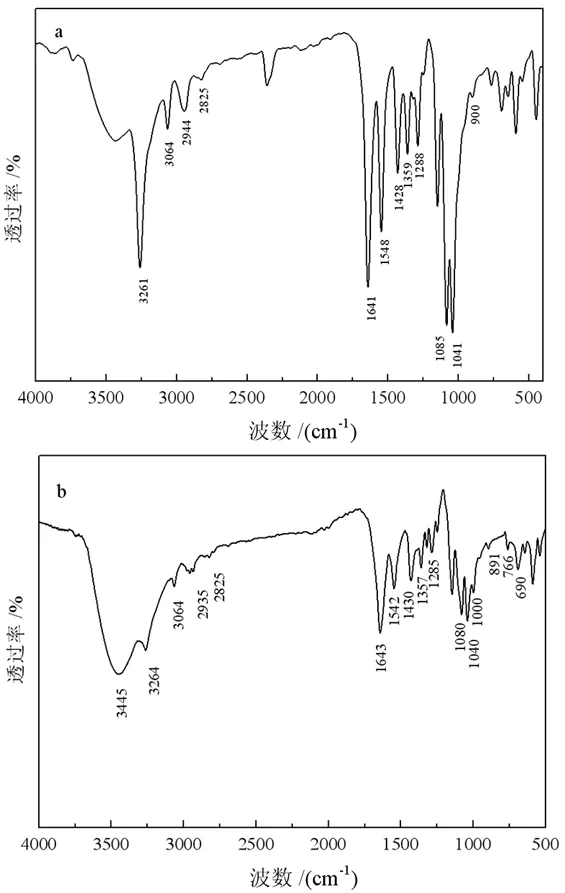

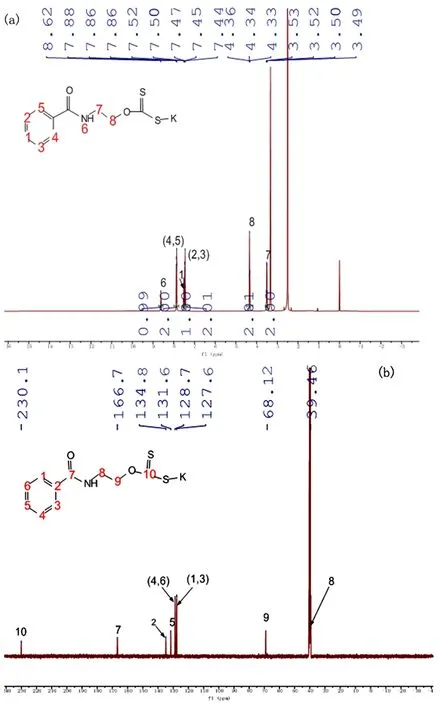

N-乙酰氨基乙基黄原酸钾和N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾的红外光谱如图4所示,吸收峰可能的归属如表3所示。其中,3 260 cm-1附近出现的吸收峰归属为-NH-的伸缩振动峰[10],2 825~2 944 cm-1范围内出现的吸收峰归属为-CH2-的伸缩振动峰[11],1 640 cm-1附近出现的吸收峰归属为C=O的伸缩振动峰[12],1 540 cm-1附近出现的吸收峰归属为-NH-的变形振动峰[10],1 280 cm-1附近出现的吸收峰归属于C-N的伸缩振动峰[13],1 080 cm-1附近出现的吸收峰归属为-C-O-C-的伸缩振动峰[14],1 040 cm-1附近出现的吸收峰和900~1 000 cm-1范围内出现的吸收峰分别归属为C=S和C-S的伸缩振动峰[15, 16],891 cm-1、766 cm-1和690 cm-1处的吸收峰归属于N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾苯环上C-H面外弯曲振动峰。红外分析结果表明,合成了目标化合物N-乙酰氨基乙基黄原酸钾和N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾。

图4 N-乙酰氨基乙基黄原酸钾(a)和N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾(b)的红外光谱图

表3 酰氨基黄原酸盐红外光谱吸收峰的归属

2.2.2 核磁共振分析

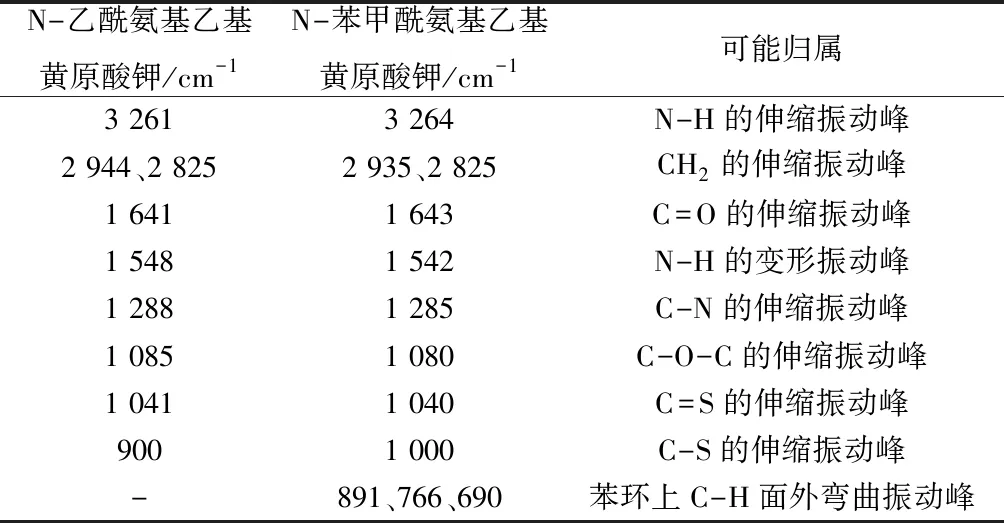

N-乙酰氨基乙基黄原酸钾的1H NMR和13C NMR图谱如图5所示,不同化学环境氢元素和碳元素的位移及其归属如下:1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)中δ 7.97处的峰归属为-NH-中的H[17],δ4.17~4.20处的三重峰归属为-CH2-中的H,δ3.26~3.29处的三重峰归属为-CH2-中的H,δ1.80处的峰归属为-CH3-中的H。13C NMR (400 MHz, DMSO-d6)中δ 230.03处归属为C=S中的C[18],δ169.75处的峰归属为C=O中的C[19],δ38.66~69.50处的峰归属为-CH2-中的C,δ23.03处的峰归属为-CH3-中的C。

图5 N-乙酰氨基乙基黄原酸钾的1H NMR图谱(a)和13C NMR图谱(b)

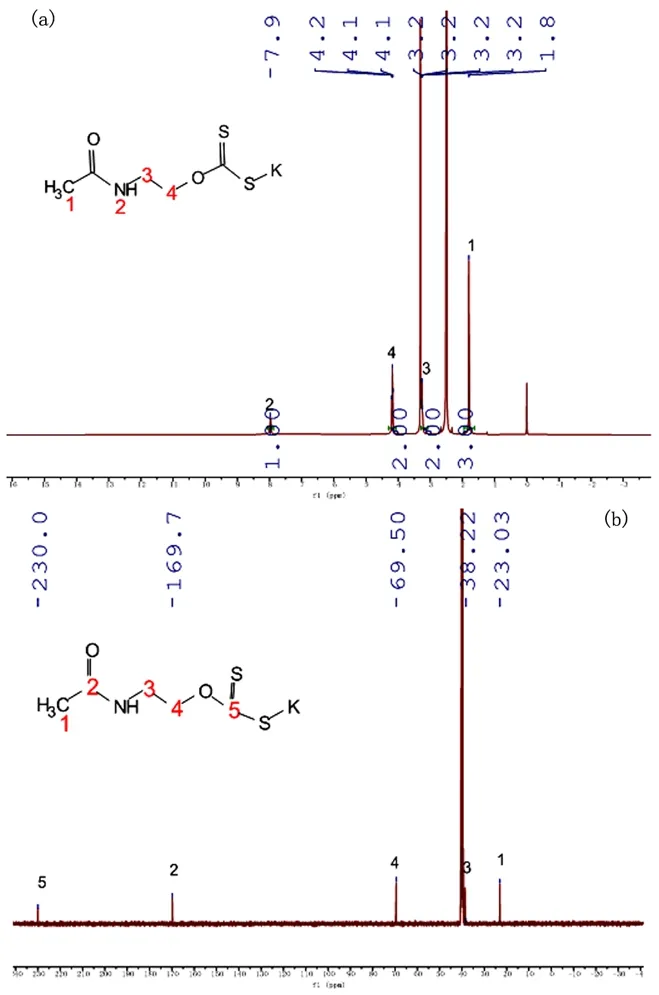

N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾的1H NMR和13C NMR图谱如图6所示,不同化学环境氢元素和碳元素的位移及其归属如下:1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)中δ 8.60处的单峰归属为-NH-中的H,δ7.44~7.88处的峰归属为苯环上的H,δ4.33~4.36处的三重峰归属为-CH2-中的H,δ3.49~3.53处的四重峰归属为-CH2-中的H。13C NMR (400 MHz, DMSO-d6)中δ 230.10处的峰归属为C=S中的C,δ166.74处的峰归属为C=O中的C,δ 127.67~134.82处的峰归属为苯环上的C[20],δ39.46~68.12处的峰归属为-CH2-中的C。

图6 N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾的1H NMR图谱(a)和13C NMR图谱(b)

2.3 酰氨基黄原酸盐对黄铜矿、黄铁矿的浮选性能

2.3.1 矿浆pH的影响

分别以N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾、N-乙酰氨基乙基黄原酸钾、乙基黄原酸钠为捕收剂,用量为20 mg/L,起泡剂MIBC用量为8 mg/L,考察了矿浆pH对单矿物浮选回收率的影响。

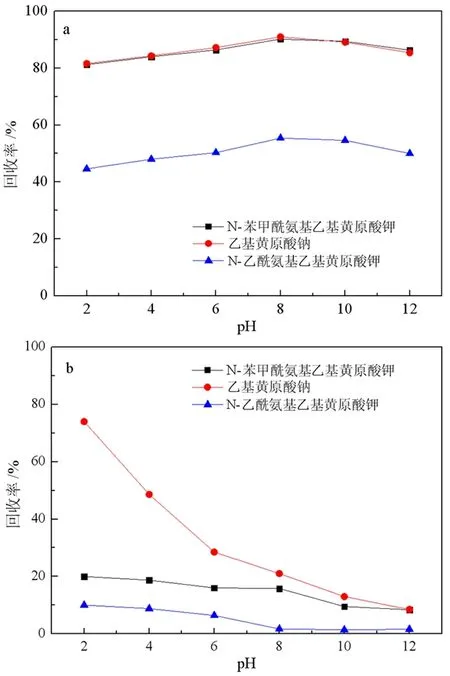

由图7可知,三种捕收剂浮选黄铜矿时,回收率随着矿浆pH的增大先增大后减小,但受矿浆pH变化影响较小。在pH=8时,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾、乙基黄原酸钠、N-乙酰氨基乙基黄原酸钾对黄铜矿的浮选回收率达到最大值,分别为90.2%、91.0%、55.4%。由此可见,在相同的浮选条件下,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾对黄铜矿的捕收能力与乙基黄原酸钠相近,而强于N-乙酰氨基乙基黄原酸钾。三种捕收剂对黄铁矿的浮选回收率随着矿浆pH的增加而逐渐降低,其中乙基黄原酸钠对黄铁矿的浮选回收率随矿浆pH变化较大,而另外两种酰氨基黄原酸盐在酸碱环境下差异不大。在试验pH范围内,捕收剂对黄铁矿的捕收能力大小顺序为:乙基黄原酸钠>N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾>N-乙酰氨基乙基黄原酸钾。

图7 矿浆pH对黄铜矿(a)、黄铁矿(b)浮选回收率的影响

2.3.2 捕收剂用量的影响

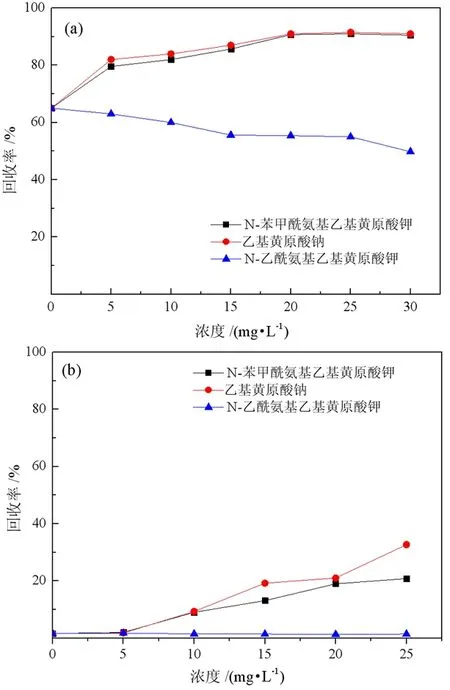

固定矿浆pH=8,起泡剂MIBC用量为8 mg/L,考察捕收剂用量对黄铜矿、黄铁矿浮选回收率的影响,试验结果如图8所示。

图8 捕收剂用量对黄铜矿(a)、黄铁矿(b)浮选回收率的影响(CMIBC=8 mg/L,pH=8)

N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾和乙基黄原酸钠对黄铜矿的浮选回收率随着捕收剂用量的增加而增大,并在捕收剂浓度达到20 mg/L时基本达到最大值90.2%和91.0%,并基本保持不变。而随着N-乙酰氨基乙基黄原酸钾捕收剂浓度的增加,黄铜矿浮选回收率却在下降,这是因为N-乙酰氨基乙基黄原酸钾分子中引入了-C(=O)-NH-基团,酰氨基为亲水基团,致使黄原酸盐分子的疏水性较弱[21]。由此可见,在相同的捕收剂浓度条件下,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾对黄铜矿的捕收能力与乙基黄原酸钠相近,而强于N-乙酰氨基乙基黄原酸钾。随着N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾捕收剂用量的增加,黄铁矿的浮选回收率逐渐增加并趋于稳定,当用量达到20 mg/L时,对黄铁矿的浮选回收率达到19.0%。而随着乙基黄原酸钠捕收剂用量的增加,黄铁矿的浮选回收率逐渐增加,当用量达到20 mg/L时,对黄铁矿的回收率达到21.0%,与文献报道较为接近[22];与N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾相比,N-乙酰氨基乙基黄原酸钾对黄铁矿的捕收能力更弱,维持在10.0%以下。在试验浓度范围内,捕收剂对黄铁矿的浮选能力大小顺序为:乙基黄原酸钠>N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾>N-乙酰氨基乙基黄原酸钾。

综上所述,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾对黄铜矿具有良好的浮选性能。

2.4 吸附量试验

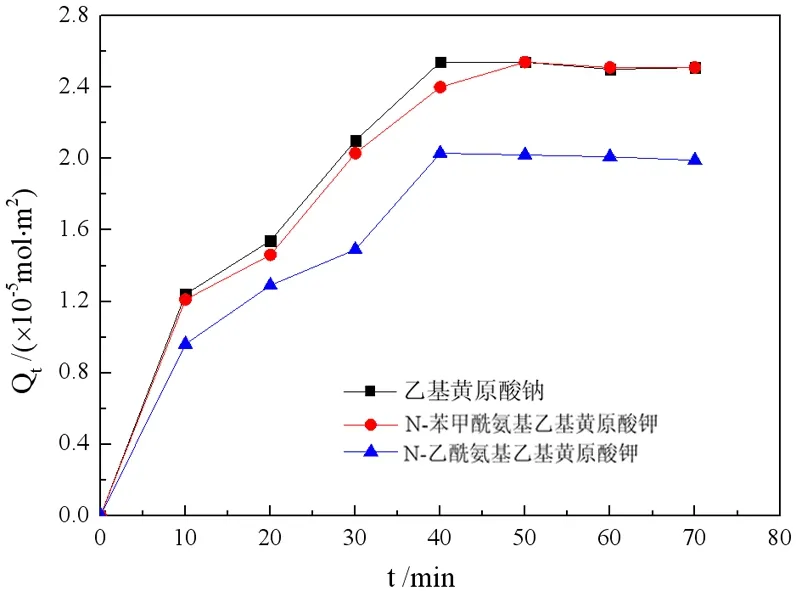

固定pH=8,捕收剂初始浓度为5×10-4mol/L,吸附温度为30 ℃的条件下,考察了吸附时间对N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾、乙基黄原酸钠、N-乙酰氨基乙基黄原酸钾三种捕收剂在黄铜矿表面吸附量的影响,结果如图9所示。

图9 吸附时间对捕收剂在黄铜矿表面吸附量的影响

由图9可知,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾、乙基黄原酸钠、N-乙酰氨基乙基黄原酸钾三种捕收剂在黄铜矿表面的吸附量随着吸附时间的增加而逐渐增大,并分别在50 min、40 min、40 min后,吸附量达到最大值,并趋于稳定。在试验时间范围内,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾在黄铜矿表面的吸附量与乙基黄原酸钠相近,大于N-乙酰氨基乙基黄原酸钾,吸附量大小顺序与单矿物浮选试验一致。

2.5 Zeta电位分析

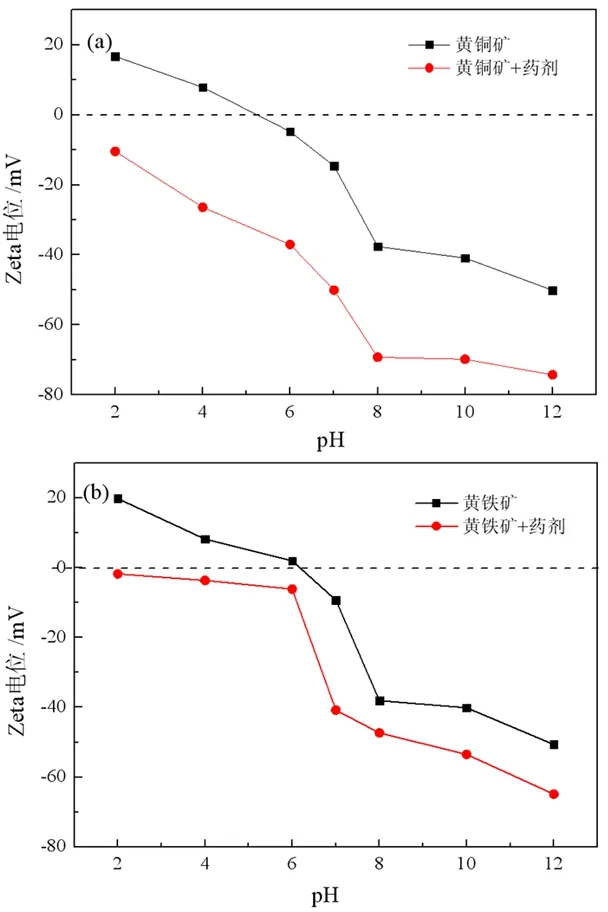

N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾与黄铜矿和黄铁矿作用前后Zeta电位随pH的变化情况如图10所示。

图10 N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾作用前后黄铜矿(a)、黄铁矿(b)的Zeta电位

黄铜矿和黄铁矿的Zeta电位随着pH的增大而逐渐减小,等电点分别出现在5.25和6.17,与文献报道值基本一致[23, 24]。从结果可以看出,与药剂作用后,黄铜矿和黄铁矿的等电点消失,并且在试验范围内Zeta电位发生了不同程度的负移,这表明捕收剂阴离子在黄铜矿、黄铁矿表面产生了吸附作用,导致黄铜矿、黄铁矿表面的电性更负。但与捕收剂作用后,黄铁矿的Zeta电位负移程度不如黄铜矿明显,这表明捕收剂与黄铜矿之间具有更强的吸附作用。

2.6 红外光谱分析

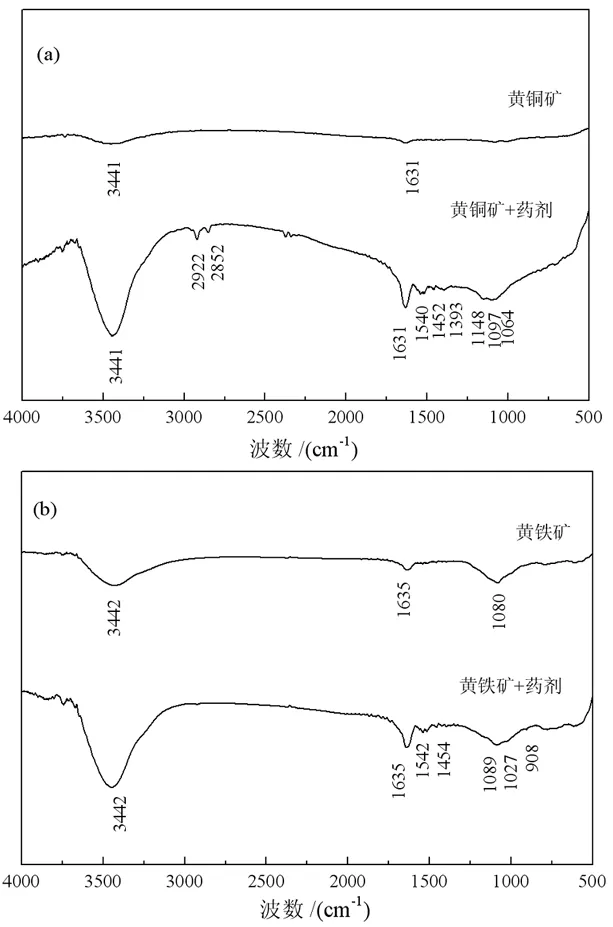

黄铜矿、黄铁矿分别与N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾捕收剂作用前后的红外光谱如图11所示。

图11 黄铜矿(a)、黄铁矿(b)与药剂作用前后的红外光谱图

黄铜矿的红外光谱中,3 441 cm-1和1 631 cm-1处的吸收峰归属为水峰中-OH的伸缩振动峰,可能是矿物表面吸水导致。黄铜矿经N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾处理后,同样在3 441 cm-1和1 631 cm-1处出现了水峰中-OH的伸缩振动峰,2 922 cm-1和2 852 cm-1处的吸收峰归属为-CH2-中C-H的伸缩振动峰,1 540 cm-1处的吸收峰归属为N-H的伸缩振动峰,1 097 cm-1和1 064 cm-1处的吸收峰分别归属为-C-O-C-和C=S的伸缩振动峰,与N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾的相应吸收峰相比,有明显的位移变化,由此推断,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾与黄铜矿发生了化学吸附。黄铁矿的红外光谱图中1 080 cm-1处出现的吸收峰归属为黄铁矿的特征吸收峰。与药剂作用后的黄铁矿,在1 542 cm-1处出现了-NH-的伸缩振动峰,1 089 cm-1处的吸收峰归属为-C-O-C-的伸缩振动峰,1 027 cm-1处的吸收峰归属为C=S的伸缩振动峰,与N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾的相应吸收峰相比,有明显的位移变化,由此推断,N-苯甲酰氨基乙基黄原酸钾与黄铁矿发生了化学吸附。

3 结论

(1) 设计并合成了两种酰氨基黄药——N-乙酰氨基乙基钾黄药和N-苯甲酰氨基乙基钾黄药,二者收率分别为92.2%和89.7%。试验结果表明,这种含有酰氨基和黄原酸基的双配体黄药分子中,双配体分子易于发生分子间氢键缔合作用,同时双配体间的相互影响可削弱气味分子在嗅觉感受体表面的定向作用,从而达到消除分子的恶臭异味之目的,为新型无臭味黄药的研发提供了新思路。

(2) 单矿物浮选试验结果表明,N-苯甲酰氨基乙基钾黄药对黄铜矿的浮选性能与乙基钠黄药相近,优于N-乙酰氨基乙基钾黄药,对黄铁矿的捕收性能弱于乙基钠黄药,强于N-乙酰氨基乙基钾黄药。吸附量试验表明,捕收剂在黄铜矿表面的吸附量大小顺序与单矿物浮选结果相符合。Zeta电位和红外光谱分析结果表明,N-苯甲酰氨基乙基钾黄药与黄铜矿、黄铁矿作用后产生了新的吸收峰,说明其在黄铜矿、黄铁矿表面发生了化学吸附。