农药对两栖动物的生态风险评估研究进展

2021-06-11刘沁雨郑豪杰尹晓辉林荣华

曹 玲, 刘沁雨, 郑豪杰, 张 鲲, 孙 健, 尹晓辉*,, 林荣华

(1. 浙江农林大学 现代农学院,杭州 311300;2. 丽水职业技术学院,浙江 丽水 323000;3. 无规定马属动物疫病区管理中心,杭州 311500;4. 农业农村部农药检定所,北京 100125)

0 引言

农药是重要的农业生产要素,合理施用农药能有效控制病虫草害的发生,保障粮食和农产品产量稳定。我国是农药生产和使用大国,2000年至2014年,我国农药的总使用量连续增加,由73.16万吨增长至374.4万吨[1]。尽管从2015年之后,农药的总使用量有所下降,但长期以来,农药的大量使用给生态环境和人体健康带来了一定的潜在危害。研究表明,即使在推荐剂量下使用,一些农药依然对环境非靶标生物存在急性毒性效应风险[2],同时还影响着环境非靶标生物的生殖、行为、生理和发育等[3-5]。此外,大量农药残留在生物体内,长期蓄积会引发慢性中毒,并通过食物链等途径危害到人类健康[6],如降低机体免疫力、诱发慢性疾病、导致“三致 (致畸、致癌、致突变)” 作用、影响神经发育和干扰内分泌系统等[7-8]。

两栖动物因其特殊的栖息习性,是湿地和陆地生物群落的重要组成部分,其在水生生态系统和陆地生态系统中均扮演着重要的角色,也是生态圈的重要食物链节点。但随着人类过度开发自然资源、大量使用化学品以及气候变化等诸多因素,导致两栖动物的栖息地遭到破坏,其生物多样性迅速下降,种群规模严重衰退[9-10]。世界自然保护联盟 (International Union for Conservation of Nature,IUCN) 于2020年颁布的《濒危物种红色名录》指出,约有41%的两栖动物种群濒临灭绝[11]。而我国生态环境部和中国科学院联合发布的《中国生物多样性红色名录——脊椎动物卷》(2015年) 的评估结果显示:我国所有的408种两栖动物中,已经灭绝2种,受威胁物种数为176种,占两栖动物总数的43.1%。在我国脊椎动物类群中,两栖动物受威胁程度最高,远高于全球两栖动物受威胁的平均水平[12]。

作为最易濒临灭绝的脊椎动物,大多数两栖动物是受保护的物种,需要被纳入特定的环境风险评估 (environmental risk assessment,ERA) 计划[13]。相关研究表明,许多农药对两栖动物均具有致死、致畸、干扰内分泌、遗传毒性以及影响生殖和行为等直接毒性效应[14-17],同时研究者还观察到了农药的间接毒性效应,包括对两栖动物在食物链中上下级生物的影响[18-19],改变入侵物种和本土两栖动物之间的竞争关系[20]等。农药对两栖动物的个体生存和种群繁衍存在威胁,进而影响其所在生态系统的功能。因此,进一步开展农药对两栖动物的生态风险评估研究,探索科学有效的农药管控措施,对降低两栖动物的生态风险具有重要意义。

本文基于近几年有关农药对两栖动物生态风险评估的试验研究和监测调查进展情况,拟对两栖动物生态风险评估中的问题阐述、暴露评估、效应评估以及风险表征4个阶段的内容进行概述,旨在为我国农药的合理应用、有效管理和对两栖动物的种群保护提供科学依据。

1 农药生态风险评估概述

1.1 农药生态风险评估现状

生态风险评估 (ecological risk assessment) 是随着环境管理目标和环境观念的转变而逐渐兴起并得到发展的一个相对较新的研究领域,而农药生态风险评估作为生态风险评估的一部分,其方法是在20世纪90年代才逐渐系统化和标准化的[21]。1991年,欧盟农药管理指令 (council directive 91/414/EEC) 中明确了农药风险评估的要求;1995年,美国环保局 (United States Environmental Protection Agency,USEPA) 发布了风险表征政策,标志着欧美的农药管理体系中正式引入了风险评估的概念;2005年,日本环境保护署建立了新的农药登记程序,其中水生生态风险评估采用了与美国及欧盟相似的程序[22]。由此,农药风险评估被广泛应用于发达国家的农药登记和再评价管理中。

我国在相关行业层面开展的生态风险评估工作起步较晚。2001年,殷浩文教授主编的《生态风险评价》是我国第一部有关生态风险评估的专著[23]。2009年,国家水利部发布了《生态风险评价导则》(SL/Z 463—2009),并以之作为行业指导性技术文件;2011年,生态环境部 (原环境保护部) 颁布了《化学物质风险评估导则》,规定了化学物质生态风险评估的原则、内容、程序、方法和技术要求等。2016年,农业农村部颁布了《农药环境风险评估指南》(NY/T 2882.2―2016),明确了我国农药管理对水生生态系统的保护目标:维护水生生态系统中淡水资源的可持续性,即农药的使用不应对水生生态系统中的初级生产者、无脊椎动物种群和脊椎动物存在短期或长期的影响。同样,农药的大量使用对陆地生态系统中的非靶标生物也会产生生态毒性,农药风险评估已成为陆地生态风险评估中最重要的问题之一[24]。2017年,国务院修订出台《农药管理条例》及配套规章,明确了新农药登记需开展环境生态风险评估,标志着我国农药风险管理迈上了新的台阶。

1.2 农药生态风险评估基本框架

美国和欧盟的生态风险评估框架制定较早,尤其美国制定的生态风险评估框架是迄今为止影响及应用最为广泛的评估模式[25],目前大多数发展中国家所采用的生态风险评估框架都是在该框架基础上结合本国特点修改制定的。我国的农药生态风险评估体系主要包括问题阐述、暴露评估、效应评估及风险表征4个环节 (图1)[26]。在暴露评估和效应评估阶段采用分级的策略,即先采用较为简单和保守的危害和暴露参数进行初级风险评估 (first tier risk assessment),如果在该保守情况下的风险可接受,则无需进一步开展复杂和昂贵的试验和模型计算;当初级风险评估结果显示风险不能接受时,则需要对效应评估和暴露评估进行精细化 (refinement) 处理,或称之为高级风险评估 (high tier risk assessment)[26]。风险评估结果最终由具体进行评估的部门反馈给管理部门,由风险管理者制定相应的降低风险的措施。

2 确定保护目标/问题阐述

在问题阐述阶段,欧洲委员会 (EC) 第1107/2009号法规明确了以非靶标生物、生物多样性和生态系统为保护目标[27]。生态实体是生态系统发挥生态服务功能的驱动因子,根据保护目标的不同可分为 “个体”、“种群” 和 “生态系统” 等实体级别,旨在明确每一个特定的保护目标[28]。在进行暴露评估和效应评估时,每一个生态实体必须选择至少一个指标作为评估终点。

2.1 以 “个体” 为生态实体

当选择 “个体” 作为生态实体时,则可把生存率、生长率和繁殖率等作为终点指标。通过生态毒理学试验和构建物种模型来实现对目标两栖动物的保护。Ockleford等[29]建议,把凤头蝾螈Triturus cristatus、欧洲本土蟾蜍Epidalea calamita和常见的树蛙Hyla arborea作为两栖动物中重要的生态风险评估物种。在我国,泽蛙Rana limnocharis、中华蟾蜍Bufo gargarizans、黑斑蛙Pelophylax nigromaculatus和东北林蛙Rana chensinensis等是最常见且数量较多的种类,其中中华蟾蜍是我国本土分布较广泛的蟾蜍种类之一,且由于其作为中药材入药,相关生活史背景资料较全面,也有足够多的不同类群分布,因此是目前国内研究者们重点关注的生态毒理学研究对象,可作为我国两栖动物生态风险评估研究的重要物种。此外,黑眶蟾蜍Duttaphrynus/Bufo melanostictus作为亚洲蟾蜍的高暴露种群,也是颇受研究者们关注的两栖动物生态毒理学研究的重要模型物种之一。

2.2 以 “种群” 为生态实体

如果以“种群”作为生态实体,则可选择种群密度、多样性分布、生物量、年龄结构与分布等作为终点指标。种群的持久性与物种的丰度和生物量有关,为了正确预测农药对物种丰度的影响,Topping等[30]对节肢动物 (NTA) 进行种群动态监测和系统建模,这是传统的高级风险评估方法。2015年,我国环境保护部发布了《生物多样性监测技术导则——两栖动物》(HJ 710.6—2014),可利用栅栏陷阱法、人工覆盖法和标记重捕法等方法监测两栖动物的种类、个体数、性别及疾病状况等,以了解两栖动物多样性的现状和变化趋势[31]。但这些监测数据目前尚未能形成生态风险评估层面上的种群行为和建模技术指导规程。Grimm等[32]从生态学角度,采用模式导向建模方法 (POM),将种群和生态系统动力学与个体适应性行为联系起来,开发和构建了相关模型,该方法已用于洪泛区野外林蛙Rana arvalis的种群动态研究[33]和休斯顿蟾蜍B. houstonensis[34]的行为模型研究。

2.3 以 “生态系统” 为生态实体

若选择“生态系统”作为生态实体,则可选择物种组成、繁殖力或生物多样性等重要终点指标,采用微宇宙 (microcosm) 试验、中宇宙(mesocosm) 试验和野外试验等[35]模拟系统进行生态风险评估。其中,荷兰瓦赫宁根大学采用室外微宇宙,系统研究了毒死蜱 (chlorpyrifos)、多菌灵 (carbendazim)、莠去津 (atrazine) 等多种农药对水生生态系统的影响[36];Pereira等[37]则侧重关注了在不同气候条件下获得的微宇宙数据外推和相互验证的可能性。Relyea等[38]利用中宇宙体系,研究了化学污染物对两栖动物的影响,重点研究了在农药和天敌共同胁迫下两栖动物的行为和生存率变化。

3 农药对两栖动物的暴露评估

暴露评估是生态风险评估的重要组成部分。根据非靶标生物和特定保护目标 (SPG),监测得到离暴露区域不同距离处的环境预测浓度值 (predicted environmental concentration,PEC),并通过PEC值的计算,定义出风险区域和无风险区域,然后针对风险区域进行生态风险评估[39]。两栖动物在水生生态系统和陆地生态系统中均存在接触到环境中农药的风险,故其暴露评估应同时涉及到这两类生态系统。

3.1 暴露途径

3.1.1 水生环境暴露 在水生生态环境中,农药进入池塘的主要方式是喷雾沉降、径流或排水。在变态前期,两栖动物蝌蚪的外鳃暴露于水环境中,由于外鳃具有增加气体交换表面积的作用,因此会导致对水中外源化学物质吸收率的增加[40]。另外,蝌蚪还会通过取食水中染毒的藻类、浮游生物及沉积物中的腐生物等方式在体内累积农药。除了水体中的农药残留,沉积物也会累积农药残留。美国地质调查局 (United States Geological Survey,USGS) 曾在2009年和2010年收集加利福尼亚州 (California) 的11个地点和科罗拉多州(Colorado)、乔治亚州 (Georgia)、爱达荷州 (Idaho)、路易斯安那州 (Louisiana)、缅因州 (Maine) 和俄勒冈州 (Oregon) 共18个地点的水和沉积物样本进行检测,在42个沉积物样本中共检测到了22种农药有效成分,其中检出率较高的农药为咯菌腈(fludioxonil,在17个样本中有检出)、联苯菊酯(bifenthrin,14个样本中有检出) 和戊唑醇 (tebuconazole,10个样本中有检出)[41]。应梦娇等[42]研究发现,稻田底泥对农药等污染物有吸附作用,暴露于底泥提取液和水样中48 h的热带爪蟾胚胎均有不同程度的畸形发生。因此,经口摄入沉积物中的残留农药可能是蝌蚪暴露的一个重要途径,而成蛙皮肤具有较高的渗透性,其农药暴露的主要途径是与池塘水和沉积物的皮肤接触,同时也有经口摄入的可能。

美国先后颁布了两个用于评估沉积物对两栖动物蝌蚪毒性效应的指南[43]:1) 蝌蚪的沉积物亚慢性毒性试验OPPTS 850.1800 (USEPA 1996) 是关于牛蛙Rana catesbianaShaw蝌蚪在沉积物中暴露30 d的研究;2) 两栖动物的沉积物毒性试验E2591-07 (ASTM 2013) 描述了美洲蟾蜍Bufo americanus在沉积物中暴露10 d的过程;两个指南都考虑到了蝌蚪经口摄入和经皮接触沉积物存在的风险。Snodgrass等[44]在实验室条件下,将耐受物种美洲蟾蜍和不耐受物种林蛙Rana sylvatica暴露在微宇宙池塘沉积物中,发现沉积物中积累的金属和氯化物等有毒物质可导致不耐受物种数量下降。我国目前关于两栖动物沉积物暴露测试方面的研究较少,仅有少量研究关注了生活在沉积物中的河蚬、虾和鱼,证明其具有富集农药滴滴涕 (DDTs) 和三氯杀螨醇的作用,而有关沉积物中农药环境残留和测定的研究较多,如很多研究者检测过长江、珠江和黄河中下游等地区沉积物中的有机氯类农药残留[45-46]。

3.1.2 陆地环境暴露 在陆地生态环境中,农药主要施用在土壤和植物茎叶表面,两栖动物较容易接触到这些表面的残留农药,同样,经皮接触和经口摄入也是其主要的暴露途径,此外还有眼部暴露等。Brűhl等[47]通过陆生脊椎动物微宇宙试验,发现暴露在草甘膦 (glyphosate)、异丙隆(isoproturon)、代森锰锌 (mancozeb)、含硫杀菌剂和噻虫啉 (thiacloprid) 等农药下的两栖动物,在陆生阶段面临着极大的风险,上述农药在超出推荐剂量和施用频率时,1 h后幼蛙最高致死率可达100%,7 d后的致死率在40%~60%之间,表明幼蛙皮肤对农药暴露具有很高的敏感性。此外,该研究还表明,相同有效成分的不同制剂对幼蛙的致死率差异也很大,致死率从20%~100%不等。综上所述,在水生暴露或陆地暴露下,不同生命阶段的两栖动物对农药的敏感性差异非常大,尤其是形态学和生理学方面,其农药暴露和影响特征具有显著差异[29,40,48](表1)。与水生阶段相比,目前有关陆地阶段幼蛙和成蛙的毒理学敏感性研究数据还需进一步完善。

表1 两栖动物不同生命阶段的农药暴露和影响Table 1 Pesticide exposure and impact in different life stages of amphibians

有研究表明,暴露于草甘膦中的两栖动物在不同生命阶段其敏感性存在一定差异。Jones等[49]采用中宇宙模拟试验,研究了草甘膦在不同用量、不同施用时期和施用频率下的影响,发现在该试验的早期阶段,木蛙R. sylvatica和美洲蟾蜍蝌蚪的死亡率显著高于试验后期,该结果表明,随着时间的推移,蝌蚪对除草剂的敏感性减弱。Zsanett等[50]采用草甘膦对大蟾蜍B. bufo蝌蚪进行暴露试验,发现幼龄蝌蚪比高龄蝌蚪表现出更高的敏感性。而现有农药法规中的风险评估程序并不能完全覆盖两栖动物的全生命周期,因此,通过农药暴露试验确定蝌蚪早期生命阶段的适宜施药期非常重要,早期生命阶段受到的农药干扰少,农药对两栖动物全生命周期的影响就会减弱,安全性就越高。

3.2 暴露模型

在农药风险评估暴露模型研究过程中,各国研究者相继开发出了各具特色的风险评估模型,其中尤以美国环保局和欧盟建立的模型最具代表性。

3.2.1 水生环境农药暴露模型 水生生态环境农药暴露模型包括地下水模型和地表水模型两类,其中针对地下水模型的研究较多。1997年至2011年间,美国主要应用地下水估算模型 (screening concentration in ground water,SCI-GROW) 来估算饮用水中农药的浓度,这是当时进行人体健康风险评估的关键因子之一。自2012年以来,美国环保局确定了农药根区地下水模型 (pesticide root zone model-ground water,PRZM-GW),并开始采用分级的方法 (初级和第二级层次的模型) 来测定地下水中农药的浓度。

欧盟先后开发了多个农药暴露评估模型,如区域农药释放/农药迁移评估模型 (pesticide emission assessment at regional and local scales,PEARL)、农药根区地下水模型 (pesticide root zone modelground water,PRZM-GW)、农药淋溶模型(pesticide leaching model,PELMO) 等[51-52]。这些模型根据农药的理化性质、环境行为、使用特征以及气象、水文、土壤和作物种植情况等信息进行模拟,为农药的污染预测预防提供了强有力的技术支持。

2010年,我国农业农村部农药检定所与荷兰瓦赫宁根大学及相关科研机构合作,以我国典型农业场景信息为背景,开发了我国自己的地下水暴露评估模型 (China-PEARL)[53]。该模型可以模拟叶面喷雾、土壤表面喷雾、土壤处理及土壤注射等不同的农药施药方式,对于植物叶面喷雾,该模型还可模拟农药在作物表面的挥发、渗透、光转化以及雨水冲刷等过程,目前已广泛应用于我国水生生态风险评估中。

此外,有关地表水模型的研究也受到了大家的关注。如欧盟的农药根区地表水模型 (pesticide root zone model-surface water,PRZM-SW)、地表水中有毒物质模拟程序 (toxic substances in surface water,TOXSWA)、地表水场景辅助程序 (surface water scenarios help,SWASH) 等。其中,欧盟农药工作组采用水生环境暴露模型 (forum for the coordination of pesticide fate models and their use,FOCUS) 计算地表水中农药的预测浓度。西班牙爬行动物学会[54]将本国两栖动物栖息池塘的场景与欧盟FOCUS模型的地表水体 (池塘、沟渠和溪流) 场景进行比较,通过评估池塘附近环境中是否存在农业用地,进而评估两栖动物在其水生生态环境中的暴露水平。他们分析了两栖动物分布的151个池塘的相关数据,发现有近70个池塘在距离农场100 m范围内,其中13个池塘全部被农田包围,表明西班牙两栖动物生活的池塘中农药暴露风险较高,两栖动物容易受到残留农药的威胁。同时,目前有关稻田施用农药后地表水暴露评估模型的研究也较多,主要包括美国开发的稻田地表水暴露评估模型 (rice water quality,RICEWQ)、Tier I Rice Model和PFAM模型,欧盟开发的MED-RICE和SWAGW模型,日本开发的Aquatic PEC、PADDY系列和PCPF系列模型,以及我国开发的TOP-RICE模型和农药风险评估暴露模拟外壳 (pesticide risk assessment exposure simulation shell,PRAESS)[55],这些模型为完善稻田-地表水暴露评估场景体系,降低稻田中农药对非靶标生物的影响提供了重要的支持。

3.2.2 陆地环境农药暴露模型 两栖动物在陆地环境中主要是通过经口摄入和经皮暴露接触农药,因此,合理评估食品中及皮肤接触农药过程中的残留量,对于确定农药对两栖动物的风险非常必要。

美国环保局开发了陆地生物监测模型 (terrestrial investigation model,TIM),用于估算鸟类通过皮肤暴露接触农药后的死亡率,通过合理调整参数后,该模型即可用于两栖动物在陆地生态环境中的农药暴露评估。美国环保局还开发了陆地生物残留物暴露模型 (terrestrial residue exposure,TRex),用于估算施用杀虫剂后鸟类部分代表性食物中的农药浓度,通过估算不同体型类别鸟类的饮食摄入水平,从而获得不同的农药暴露水平[56]。此外,由美国T-Rex模型改进而得的陆地爬行类残留物暴露模型 (terrestrial herpetofaunal exposure residue program,T-Herps),可根据农药的施用面积、施用频率、施药间隔,以及食物中农药的半衰期和残留量等指标来计算陆生动物食物中的农药残留水平[57]。

在将以上模型应用于两栖动物的陆地生态环境暴露风险评估时,均需要相应调整特定的参数,如接触量和皮肤吸收系数等,并且采用这些原本针对鸟类和哺乳动物风险评估开发的模型来评价两栖动物的农药暴露风险时,仍存在很多不确定因素,因此还需要进一步研究开发相应的暴露评估模型,以完善两栖动物在陆生生态系统阶段的暴露风险评估体系。

4 农药对两栖动物的效应评估

效应评估 (effect assessment) 是进行生态风险评估的定量依据,其目的是建立污染物与生物 (或生态) 之间的剂量-效应关系,主要依靠生态毒理学试验以及通过模型外推的方式,获得污染物对生物的毒性效应终点,由此确定污染物对生物的阈值效应浓度水平 (threshold effect level,TEL)。目前研究较多的方法是标准化测试法,主要包括:1) 两栖动物蝌蚪的生长和发育试验 (the larval amphibian growth and developmental assay,LAGDA);2) 两栖动物变态试验 (the amphibian metamorphosis assay,AMA);3) 两栖动物胚胎致畸试验-爪蟾(the frog embryo teratogenesis assay-xenopus,FETAX)。其中,LAGDA是应用最广泛的试验,可检测农药对模式物种非洲爪蟾的变态发育和性腺发育毒性[58]。AMA是一种内分泌干扰物筛选试验,旨在识别可能干扰下丘脑-垂体-甲状腺 (hypothalamus pituitary thyroid,HPT) 轴正常功能的物质[59]。FETAX主要用于筛查急性胚胎毒性,包括死亡率、畸形率和生长抑制率等终点指标,而其中对胚胎生长的抑制率是FETAX试验中最敏感的终点,FETAX试验可为生态风险评估中的危害评估提供发育毒性数据[60-61]。

然而,上述测试都是在水生环境中进行的,并不适用于陆生阶段的评估,也未涵盖两栖动物的繁殖能力测试及其完整生命周期测试。比较鱼类和两栖类的标准化测试结果,发现雨蛙属(Hyla) 和木蛙属 (Lithobates) 的蛙类对被测化合物最敏感;暴露于有毒的有机化合物中,35%的两栖动物比虹鳟鱼更敏感;暴露于金属化合物中,52%的两栖动物表现更为敏感;比较一系列统计指标可发现,两栖动物对所有测试化学品的整体敏感度为49%[43]。最新报道显示,鱼类全生命周期的标准化测试结果与两栖动物的这些标准化测试结果相似[62],其中大部分农药对鱼类和水生环境中两栖动物的毒性相当,但农药对两栖动物的特殊生理学作用 (如变态和生殖影响) 无法用鱼类的测试结果替代,因为两栖动物对其中45种农药的敏感性是鱼类的100倍。因此,进一步开展两栖动物与其他生物物种 (两栖类与鱼类、两栖类与爬行类) 的对比研究,将有助于研究两栖动物的完整生命周期。

4.1 一般毒性效应评估

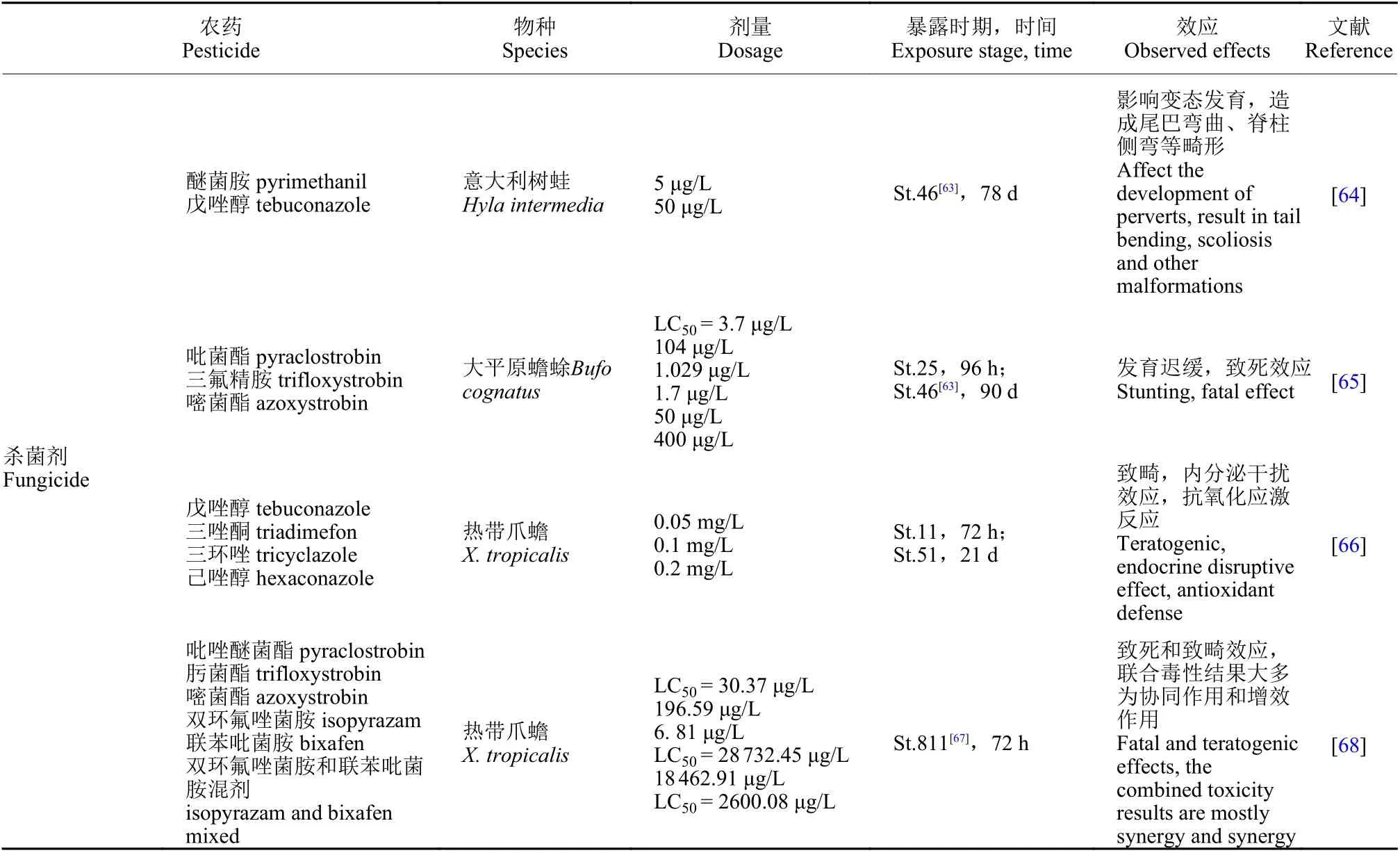

农药对个体生物的毒性效应是目前生态风险评估主要的考虑因素,相关研究已比较成熟 (表2)。农药对两栖动物的毒性作用可分为急性毒性、慢性毒性和介于两者之间的亚急/亚慢性毒性。其中,急性毒性终点 (例如LC50值、EC50值等) 是最常用的评价指标,而对于具有特定作用终点的农药如内分泌干扰类农药,其毒性作用方式、剂量以及生物本身的新陈代谢能力等都可能影响其毒性效应,因此其毒性效应终点的选择也更加复杂,需要进一步阐述。

表2 近年有关农药对两栖动物剂量-毒性效应关系的研究Table 2 The dose-effect relationship between some pesticides and amphibians reported in recent years

目前针对两栖动物的毒性效应评估,研究最多的毒性效应终点主要是死亡率和致畸率,而选

择这两个指标的原因是因为两栖动物的生命活动、行为方式和畸形形态等与农药的作用具有直接相关性且易于观察。虽然形态发育的变化的确有助于农药的毒性判定,但是仍需进一步研究其毒性作用机制,补充完善如组织病理学分析、自动生物特征评估、微观结构和亚微观结构分析等研究方法,发展更多有效的毒性效应终点,以得到更准确、全面的生物特征信息。

续表2Table 2 (Continued)

4.2 内分泌毒性效应评估

许多农药都能够影响两栖动物内分泌系统的正常功能[79],通过模拟激素行为或与激素竞争受体而干扰内分泌系统。而激素水平变化、激素转运方式改变等均会导致生物的功能受到影响[80]。

有关两栖动物性激素干扰研究常用的毒性效应终点是性别比例的改变 (包括完全或部分性别逆转)。研究发现,雄性两栖动物的趋雌化是由于受到了抗雄激素农药的影响,而几种广泛使用的杀虫剂 (如咪唑类农药) 在体外均具有抗雄激素活性作用[81]。Slaby等[82]发现,莠去津可导致林蛙精子数量减少,林丹 (lindane)、马拉硫磷 (malathion)和对硫磷 (parathion) 等农药会影响受精卵的生理生化指标,而乙烯菌核利 (vinclozolin) 可降低两栖动物的交配能力。赛林霖[83]研究发现,除草剂西玛津 (simazine) 可导致中华大蟾蜍卵巢组织的卵细胞溶解、坏死,形成空泡,使得生殖细胞减少;导致睾丸组织中出现睾丸卵母细胞;并且暴露组中出现了发育显著迟缓无法辨认性别的性腺。

甲状腺功能的正常运行对于无尾两栖类完成变态发育至关重要。Dang[84]综述了57个具有甲状腺激素功能的活性物质和非活性物质,其中12个甲状腺活性物质[包括农药百菌清 (chlorothalonil)、灭线磷 (ethoprophos)、蚊蝇醚 (pyripropoxyfen) 等]可影响蛙类的体重、体长、后肢肢体发育和发育阶段,并对蛙的下丘脑-垂体-甲状腺轴具有潜在的干扰作用;45个非甲状腺活性物质可影响蛙类体重、体长和后肢肢体发育,对发育阶段影响小,且没有干扰HPT轴的作用,其中39个非活性物质 [包括农药2,4-D、联苯菊酯(bifenthrin)、毒死蜱、氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)、乐果 (dimethoate)、克百威 (carbofuran)、百菌清(chlorothalonil) 和甲草胺 (alachlor) 等] 能够分别促进或抑制蝌蚪后肢和吻泄距 (长) 的发育;仅4个农药可使甲状腺发生病变,分别为西玛津、戊唑醇、联苯菊酯和灭虫威 (mesurol)。

5 农药对两栖动物的风险表征

风险表征 (risk characterization) 是指在确定的暴露条件下,有关化学污染物对一种生物个体、种群或系统造成有害效应的综合判断和表达,是生态风险评估的最后阶段。其中定性风险表征主要给出化学污染物对环境及其中的生物属于高风险、中风险和低风险的评估结论;而定量风险表征则是通过相关数据的量化分析,描述及推断风险的可能性和后果,其评价结果更加准确且具有重现性。

目前,风险商值法 (RQ) 是使用最普遍、最广泛的定量风险表征方法。首先采用预测环境浓度(PEC) 或测定环境浓度 (measured environmental concentration,MEC) 进行暴露评估,然后再采用生态毒性的剂量-效应关系推导所得预测无影响浓度 (predicted no effect concentration,PNEC) 进行效应评估,最后以 RQ 值进行风险表征[85]。RQ值为PEC或MEC与PNEC的比值,若RQ大于1表明风险较高,反之则风险较低。周怡彤等[86]采用风险商值法对我国太湖流域西北部地表水中残留农药的生态风险进行了评估,发现丰水期地表水中农药对水生生物的威胁大于枯水期,其中有机磷类杀虫剂和苯并咪唑类杀菌剂残留对水生生物具有高风险。欧洲食品安全局 (European Food Safety Authority,EFSA) 则提出了生态阈值选项(ecological threshold option,ETO) 和生态恢复选项(ecological recovery option,ERO) 指标,采用水生生态基准允许的水中农药含量水平——又称法规可接受浓度 (regulatory acceptable concentrations,RACS) 来表征其风险。如Bernabo等[64]采用 RACS浓度的嘧菌胺 (mepanioyrim) 进行试验,观察到了其存在危害意大利树蛙Hyla intermedia生存和延迟蝌蚪变态发育的风险。总之,对风险表征方法的研究将有助于将暴露评估和效应评估更好地结合,从而合理表征农药对两栖动物的风险。

6 展望

本文重点介绍了美国和欧盟有关生态环境中农药对两栖动物的暴露评估、效应评估及风险表征方面的研究进展,相关研究成果促进了生态风险评估框架和方法体系向科学化发展。总体而言,美国和欧盟的两栖动物生态风险评估方法体系相对较为完善,在暴露模型研发及毒性效应测试等方面更加科学化,评价工具更加模型化,评估方法为定性和定量相结合,并且已进入大尺度空间的区域生态风险评估新阶段。目前我国也已经建立起相应的两栖动物农药暴露风险评估体系,有了一定的理论及技术基础,但是与美国和欧盟的评估方法体系相比, 我国的两栖动物生态风险评估还处于初级阶段,慢性评估的第一手数据资料较为匮乏,定量模型开发还有待加强,评估方法体系仍不够完善,因此,我国应尽快制定相关标准和补充风险评估数据资料,积极完善相关方法体系,以适应生态风险评估的未来发展趋势。

展望我国的两栖动物农药暴露风险评估未来发展,笔者认为有以下几方面需要加强:两栖动物的生态风险评估体系,有了一定的理论及技术基础,但是与美国和欧盟的两栖动物农药风险评估方法体系相比,我国的两栖动物生态风险评估还处于初级阶段,慢性评估的第一手数据资料匮乏,评估方法尚不完善,定量模型还有待开发,评估体系仍不够完善。因此,未来我国两栖动物生态风险评估应积极完善评估体系,以满足生态风险评估的发展趋势,因此亟待制定相关标准和补充风险评估数据资料。展望我国的两栖动物农药风险评估未来发展,笔者认为有以下几方面需要加强:

1) 在两栖动物保护目标的物种模型选择上,常用本土物种泽蛙、黑斑蛙和东北林蛙等现有的背景数据有限,需要进一步筛选敏感物种,建立种群评估模型。2) 在暴露评估阶段,首先需要对不同物种进行深入的对比研究,如两栖类和鱼类、爬行类的比较,将有助于解决两栖动物全生命周期测试缺失的问题;其次在农药地表水风险评估中,需要不断丰富模型评估手段,研究开发有针对性的、与我国生产实际相适应的地表水模型。3) 在效应评估阶段,目前描述毒理学试验测试方法及研究结果的较多,但有关模型外推的研究却较少。当前最普遍的两种外推法分别是评估因子法 (assessment factor,AF) 和物种敏感度分布法 (species sensitive distribution,SSD),然而从实验室到现实场景的外推仍然比较困难,还需加强暴露设计、试验因素控制及暴露终点指标确定等相关研究,以尽可能接近真实的生态环境。此外,对于高层次的效应评估还需进一步研究,目前关于初级风险评估的研究较多,涉及较高层次风险评估的研究相对较少。4) 在风险表征方面,量化农药的生态危害是非常重要的表征手段,但是目前有关定量分析方法的研究还较少,因此需要探索更多定量的分析方法,用于表征暴露和效应评估的结果。

生态风险评估在区域和景观生态中发挥着越来越重要的作用,同时也必定会向更高层次发展。国内未来的研究应积极跟踪和掌握世界范围内不断更新的生态风险评估动态,进而发展适合我国农业生产实际的农药生态风险评估体系,为农药的有效管理和降低两栖动物的生存风险提供切实可行的方案。