基于老年活动特征的村落公共设施规划设计研究

2021-06-10刘海强张志豪马锡栋

■刘海强,张志豪,马锡栋

(浙江理工大学建筑工程学院,浙江杭州 310018)

老年群体的优质晚年生活不仅是家庭与个人的问题,也是一个国家与社会的问题。然而随着我国老龄化现象不断加剧,人口结构发生了严重变化。预计在2025年,我国60岁以上老年人口将达3亿,占比约21%[1]。可见在未来,养老问题将成为主要的阶段性社会问题。同时由于老年人生理机能的退化,活动范围受限,对居住范围内的公共设施以及生活资源具有较大的依赖性。然而,据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查表明,近六成老年人认为自身所处的环境存在不适合养老的问题。其中农村地区持该观点者占比为63.2%,相比于城市人居环境,农村基础养老问题更为突出,资源更为匮乏[2]。

目前,国外学者关于农村适老性的研究主要集中在鼓励老年人继续参与工作、完善养老制度和法律体系、以医学手段和科技创新保障老年人健康等方面[3]。综合目前国内的相关规划实践,更多还是集中在发展产业、完善机构管理、健全法律法规、开展老年教育等方面[4],针对适老的人居环境空间建设考虑还有所欠缺。对老年人心理健康的研究也是热点问题之一,但多把重点放在养老模式、社区管理和外界帮助上,对适老性空间的研究少之又少。即使是考虑老年人空间使用的研究大部分也只是基于城市或者城市内的某一个场所,关于乡村公共空间适老性研究非常之少,尤其是在公共设施方面。

本文正是通过对村内老年群体日常活动特征的观察以及村落公共设施现状的调研,结合老年人活动需求,从空间规划布局、活动功能混合、基础设施设计、地方文化植入四个方面,提出了基于老年活动特征的村落公共设施规划与设计策略,以期为我国乡村的适老性人居环境建设提供一定的理论依据与案例参考。

1 农村老年活动特征与公共设施现状分析

1.1 农村老年活动特征分析

受到传统产业生活的影响,农村中大多数的老年人都没有退休补贴等稳定的收入来源。此外,随着年龄的增长,老年人的身体机能大幅下降,相应的室外活动比例也有所降低。居家式养老成为了当下农村老年人生活的主要模式,老年人的活动重心以村庄内部为主,活动范围也正在逐渐缩小。

据统计,在村落公共空间开展活动的人群以60至70岁的低龄老年人为主,50至60岁的准老年人和70至80岁的老年人占比较低[5]。前者是因为在50至60岁之间的老年人还具备足够的精力,可以承担家庭务农等基本生产工作或是帮助子女家庭带小孩等任务。后者是由于身体机能的逐步退化,心理上对公共参与的欲望有所减少,生理上也缺乏外出活动的能力。此外,在参与公共活动的人群中,女性的占比更高,这不仅受到女性更加外向性格的影响,也与近些年来广场舞等健身活动的流行有关。

1.1.2 活动的内容与范围

相关研究显示,在老年人日常的活动类型中,散步闲聊、打牌下棋是最普遍、最受喜爱的的活动,并且大多三五成群,聚众活动[6]。老年人的活动主要可以分为必要性活动、自发性活动以及社会性活动三类。必要性活动包括逛市场、就医等,是一类受外部影响小,且在被需要时,无论受什么条件限制,都是要进行的活动;自发性活动是指种地、串门等一系列不是必要的活动,这类活动占据了老年人绝大部分的时间,且对开展的空间环境具有一定要求;最后,社会性活动则是一些看戏文、参加祭祀以及前往城镇赶集的集体性活动。

而对于老年人活动的范围,又可以分为三类,即日常活动范围、邻里活动范围以及集市活动范围。以家庭为中心,步行5min、半径450m左右的范围,即为日常活动范围。这是老年人活动停留时间最长的场所,包括了树下空间、家门口台阶上以及一些开阔的院落,活动时间常常集中在饭后。邻里活动范围囊括了以家为中心、半径约1km的范围,主要的活动类型有拜访亲友、参加聚会以及村委会办事等等。这些活动不常发生,但因热闹的氛围、活动多样,老年人对此充满了兴趣。最后是集市活动范围,这是由于老年人节日赶集、购买生活用品等等活动而形成的,基本上只发生在集市开张的日子。

1.2 农村公共设施建设现状分析

大多数农村都是在人类长期的生产、生活活动中自然形成的,因此其内部的公共空间往往布局分散、设施因陋就简。尽管我国已开展了一系列老年友好型的乡村设计实践,但整体的规划设计相对滞后[7]。目前农村公共空间配套设施远远跟不上老年人的活动需要。其次当前的乡村规划并没有真正从老年人的生理及心理方面出发,缺乏对老年人的人文关怀,如无障碍设施、人体尺度、器械安全性和便于交流等等。

此外,无论生活在城市还是乡村,老年人都倾向于室外群体活动。大树下、院门前以及檐廊下都是老年人重要的活动场所。然而随着城镇化的发展,许多农村都面临着人居环境破坏的问题,例如村庄布局混乱、建筑风貌杂乱等等。同时村庄的自然生态环境也因生活、生产的垃圾处置不当受到不同程度的破坏。更有垃圾站、污水厂等设施建设不妥造成的乡村景观特色缺失[8]。可见,公共设施整体环境的破坏与特色缺失不仅弱化了老年人内心的家园归属感,更无法凸显村落的地域文化内涵。

2 安吉县鄣吴村案例的现状分析

2.1 村庄概况

鄣吴村位于浙江省湖州市安吉县北部的丘陵地带,是艺术大师吴昌硕的故里。村内书画篆刻作品众多,艺术氛围浓郁,形成独特的昌硕文化。经过近十年的美丽乡村建设,村内基础设施建设已十分完备,村民居住条件较为舒适。但因受到周围城市发展辐射,鄣吴村大部分年轻人口外流,据统计,目前村庄常住人口约为2100人,流失率近51%,其中60岁以上人口占总人口75%左右,老龄化问题突出。

2.2 老年活动空间分布及特征

农村老年人的生活以自给自足的模式为主,且对生活品质的要求也低于城市老年人。根据调研结果,大部分老年人一天的外出次数较少,常以满足基本生活需求的活动为目的出行,例如买菜、洗菜、倒垃圾等,有些时候也会为了纳凉散步、跳广场舞等社交行为而外出。可见,构成老年人外出的行为模式较为简单,并主要集中在午后与傍晚时分。老年人活动的聚集点较为明显,主要集中在一些开阔、视野好的广场和空间节点(图1)。

总之,《警察与赞美诗》是一部经典的小说作品,它的成功不仅依赖于作者精准的选材,人物形象的特殊塑造,而且更依赖于他所运用的语言。在其与众不同的语言特色影响下,各国的读者既感悟到了文学艺术的魅力,又体悟到了其作者欧·亨利的艺术风格。因此,本文在回顾传统研究局限性的基础上,对其语言特色从三个层面上进行了深入的挖掘。

■图1 村民主要活动空间分布

在450m的日常活动范围内,老年人主要依靠步行活动,主要活动包括树下闲聊、下棋、洗衣洗菜等,主要分布在自家院落、门口街坦以及檐廊;在1km的邻里活动范围内,老年人以步行为主、骑车为辅的形式开展活动,前往卫生院、营业厅、菜市场以及走亲访友等等小型活动是主要内容;最后,在1km以外的集市活动范围内,老年人则需要使用交通工具参与活动,主要前往村外的集市购买日用品、银行储蓄、邮寄包裹等,相对前两者发生的频次较低。

2.3 既存公共空间现状分析

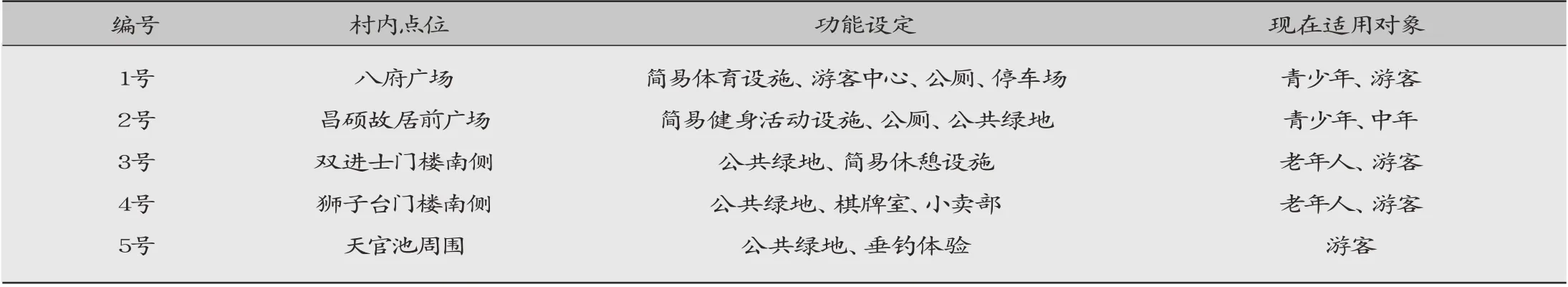

在村庄范围内选取5个老年人最常使用的公共空间节点(表1),通过对现有公共设施类型、数量、功能布局、多样性以及使用人群的信息采集与整理分析,总结得出了现有公共设施主要存在以下几点设计缺陷:

表1 鄣吴村5个公共设施使用现状考察点

(1)“公共设施”等概念普及率不高。实地考察发现,村庄内可供老年人使用的公共设施数量匮乏。大部分空间节点都是通过公共绿地、水泥铺地等形式去组织的,且布局较为离散,不够集中。通过访谈了解到:绝大多数老年人对“公共设施”的概念并不清晰,且没有得到良好引导;即便存在少部分知悉概念的老年人,他们也都认为村庄内现有公共设施建设水平并不理想,尤其缺乏对老年人生活需求的照顾。

(2)公共设施功能单一,空间属性单调。从多处考察点所提供的公共设施来看,每处的功能组成都比较简单,近七成以上的功能与休憩相关,缺少复合型功能空间的介入。以双进士门楼南侧地块为例,尽管茂密的植被提供了良好的遮阴条件,但由于空间内部缺少功能的植入,限制了老年人活动的参与。对比狮子台门楼,老年人对场地的使用率相对更高,通过在空间节点布置桌椅,增加简易的体育基础设施,人们便会自发性参与进来。

(3)设施无障碍水平较低,养老条件欠缺。通过调研发现,村庄内部分道路虽完成了简易的无障碍坡道改造,但适老性仍不足,如缺少围栏扶手、防滑地砖等细节设计。同时,现有公共设施大多由废弃石板、柱础等物件搭接而成,未能结合老年人的生理机能、人体尺度进行合理设计。公共设施未能保障老年人安全出行与使用,反将增加老年人心理压力。若老年人长时间无法参与到公共设施中去,那么长而久之公共设施也将丧失其养老属性,形成养老缺失的恶性循环。

(4)布局缺少合理规划,且大部分设施处于闲置状态。农村土地规划相较城市更具自发性,大多依靠村民自由发展而来。这导致了现有公共空间多为临时选择或土地流转形成的,相对位置较为集中,常位于村庄几何中心,且面积大小不一。鄣吴村公共空间大多是围绕主要的公共建筑展开的,例如八府广场、双进士门口等等。但这些空间往往位于村庄核心区域,未能辐射到偏远地区的老年人,而老年人也因生理特征等因素受到限制,因此这些公共设施往往只为周围居民所使用。更有些基础设施建设位置远离居民日常活动范围,被迫闲置,大部分器械也早已生锈,破败不堪。

3 基于老年活动特征的鄣吴村公共空间规划与设计策略

乡村振兴不仅需要实现乡村的经济振兴,乡村美好的人居环境建设同样重要。面对鄣吴村严重的老龄化现象,可以结合其未来的乡村旅游,对村庄内部的公共空间以及公共设施进行适老性优化,为村内的老人和外来游客提供更加安全、健康的活动场所。

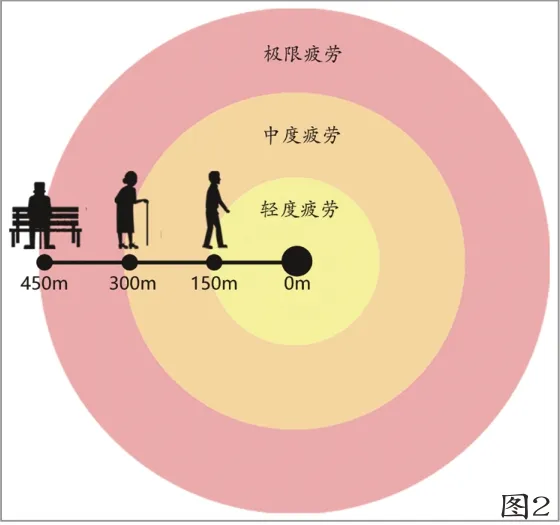

3.1 空间规划布局——结合老年人活动的疲劳半径规划设施布局

根据前期调研结果,发现村庄公共设施布局较为集中,覆盖面局限,未能辐射到村庄绝大多数的老年人。因此在村庄整体规划当中,应该合理、科学地规划好公共设施的布局,使之利用率最大化。据世界卫生组织相关报告,老年人一般持续步行时间约为15min,这与老年人的日常活动范围近似吻合。同时老年人运动疲劳极限距离约为450m,最佳步行速度为0.5m/s[9]。因此,以5min为老年人步行时间、0.5m/s为老年人步行速度为基准,可计算出老年人疲劳距离为150m。在疲劳极限450m以内,还需要做到每隔150m设置公共设施,因此将这150m的距离定义为疲劳半径(图2)。

■图2 结合老年活动特征的疲劳半径模型

通常在进行公共设施点位规划时,会选择街巷交叉口的广场空间作为设施建设用地,然而这种规划方式忽略了老年人活动的疲劳距离。通过选择村庄核心的公共建筑及活动场所为疲劳圈圆心,依次向外画疲劳半径为150m、300m、450m的疲劳圈(图3)。每个圆的边界代表不同的疲劳程度,包括轻度疲劳、中度疲劳、极限疲劳,圆与实际街巷的交点即为公共设施的位置所在。不同的边界交点,应当根据老年人疲劳程度配备不同的设施数量。这样规划公共设施的空间布局,能够在保证街巷传统肌理不被破坏的基础上,更加贴合老年人的生理机能特征,让老年人出行更加自由、安全。

■图3 基于疲劳半径模型的公共设施点位空间规划

3.2 活动功能混合——弱化养老功能,力求多元混合

完成公共设施布点规划后,需要结合居民使用需求制定人性化、多样化的功能空间。首先根据统计结果,将休憩、体育作为公共设施基础功能,保障老年人出行的安全性需求。同时综合考虑场地大小、景观环境等因素,植入特色主题功能,例如在空旷空间设置戏台,在村医疗站设计多个康复花园、治愈空间等等。通过在每个公共设施单元融入特色主题,满足老年人日常生活的多样需求。

从整体空间来看,多个独立公共设施单元通过街巷组织,串联成一个系统化、循环化的养老住区。住区内的居民都是这个循环圈内的受益者,不仅促进老年人社交活动,提升内心幸福感,同时解决了农村生活便利性差的问题,有效改善村民生活品质(图4)。

■图4 多元、混合功能的公共设施组成的自循环养老住区规划

3.3 基础设施设计——满足无障碍保护设计

针对村庄内无障碍设计不足的现状,在进行设施改造时可从道路系统、导览系统、休憩设施三方面入手,提高设施适老性的整体水平。

道路系统作为乡村聚落的重要组成部分,是影响老年人出行活动舒适度的主要因素之一。首先针对路面铺装,不仅要考虑铺装材质的粗糙度,满足防滑要求。同时还应考虑铺砌方式与平整度,并对行为障碍者与普通老年人进行区分。例如前者需使用凹凸适中的铺砌,而后者则采用防滑石等摩擦系数较大的材料。此外,在高差明显的道路断面,需要设置直坡道或多折坡道以方便老年人上下通行。其中,针对高差较小的坡段,确定适宜的路面坡度(坡度尽量小于1:12,必要时可设置休息平台)后放坡,坡面应做防滑处理,保证安全性。紧急坡段可以采用低踏步(高度约为120mm)与缓坡结合的形式,必要时配备自动化座椅电梯等便捷活动装置。最后,针对断面性高差设置围栏、扶手等防护设施,并按照国家规范的标准与要求,将围栏设计成高度1000mm,宽度在400-600mm之间,避免因高差而发生跌倒事故[10]。

导视系统作为整个村庄寻路信息的核心部分,在完善其清晰、明确的导览路线后,还应考虑使用人群的适应性,充分发挥其作用。首先,交叉复杂的路口均应设置导览设施,且结合老年人1.5m的视线高度设计适宜的设施高度。其次,考虑到老年人接受外界信息能力的退化,导览系统宜采取图示语言、盲文或较大字体等表达方式,方便视障人士阅读[11]。

休憩设施包括了休憩座椅与公共卫生间两部分。调研发现,鄣吴村的公用卫生间均未配备无障碍卫生间,因此增设1-2间无障碍卫生间是十分必要的。同时,公共空间内的桌椅设施都需要进一步的优化,例如改变桌椅的高度、接触面积、贴面形状以贴合老年人人体尺度,并采用温润的木材作为原料,保证老年人休息、活动的舒适性[12]。

3.4 地方文化植入——创造具有地域文化氛围的公共空间

除了考虑到公共设施的功能混合性,还应注意其作为乡村环境中的构成元素,对整体风貌具有一定影响。鄣吴村独特的昌硕文化赋予村庄别具一格的书画气质,要使公共设施作为一种文化符号,与村庄整体风貌相协调。可以与“一村一品”的竹扇产业相结合,设计观赏性景观小品,或是采用乡土材料搭建公共设施,与自然环境相映衬,让老年人产生一种亲切感、归属感[13]。

同时,为避免公共空间出现单一功能问题,可以预留部分广场作为节日集会场地或补偿空间。例如村内昌硕故居前的闲置空地,平时可以作为老年人下棋打牌、跳广场舞的场所;但在重要节庆时期,又可承担舞龙、农产展销等活动。通过赋予公共场所多样化的功能,创新空间属性,挖掘老年人活动的可能性[14]。

4 结语

近年来,随着我国城镇化的快速发展,老龄化现象成为了农村人居环境建设需要面对的难题之一,农村住区环境的适老性提升成为当下营建美丽乡村的首要任务。本文以浙江省安吉县鄣吴村为例,通过实地调研与问卷访谈,总结了老年人的日常活动特征以及现有公共设施的建设特征与问题。并在此基础上,从空间规划布局、活动功能混合、基础设施设计、地方文化植入四个方面,提出了公共设施规划与设计的建设性思考与策略。以期为我国新农村适老性人居环境建设提供一定的理论依据与案例参考。