基于深度学习的初中物理问题导学教学设计

2021-06-09李静

李静

[摘 要]随着“学生发展核心素养”的提出,深度学习备受瞩目。通过对深度学习内涵的分析,发现深度学习不仅关注学习结果,更注重学习过程。学生在课堂上的“获得”更注重思维的训练,因此教师在课堂教学中问题导学的设计尤为重要。文章结合几个问题导学设计谈谈体会。

[关键词]深度学习;问题导学;初中物理

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2021)02-0044-03

美国国家研究委员会(NRC)认为:“深度学习是个体将学习的知识从一种情境迁移运用到另一种情境的过程,即迁移[1]。”深度学习不仅关注学习结果,更注重学习过程,尤其是学习者的真实体验,强调深度学习“是在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与学习,体验成功并获得发展的有意义的学习过程[2]”。深度学习聚焦过程和结果,突出参与、体验及生成,它具有三层意蕴:学习目标的“深层”;学习过程的“深入”;学习结果的“深刻”。这意味着深度学习的目的不仅在于理解知识、获取能力,更在于培养学生的思维,让学生形成创新精神,要求学生必须全身心地投入到学习过程中。深度学习指向学习者的获得和体验,“获得”不仅包括知识的理解、能力的提升,更注重方法的掌握;“体验”则是在真实的情境中,学习者内在动机的诱发、“获得感”的萌生、情感的陶冶以及精神的升华[3]。

深度学习不是教学中的学生自学,而是要在教师的引导下进行的学生学习。问题导学是指针对特定的教学任务,通过分解设计,以问题的方式呈现,并在问题的引导下,让学生解决问题,完成教学任务。问题导学是一种教学设计和课堂组织策略,它有助于培养学生的问题意识与问题的解决能力,对提高物理教学质量有很大的益处[4]。

初中物理教学过程中,可以运用问题导学来促進学生获得“深刻”的体验,从而训练学生学习物理的思维能力。学习物理的过程,实际上就是解决问题的过程,通过问题导学的层层深入,用引导式教学替代传统的灌输式教学,“体验”物理知识的“获得”,真正做到深度学习。

一、 问题导学设计应注意的事项与案例分析

1.问题导学的设计应具有趣味性

“活动与体验”是深度学习的重要特征,问题导学的设计应当基于学生的学习兴趣,且有助于学生身心发展的一系列问题,这样的设计不仅能使学生摆脱被动接受知识的局面,还能帮助学生克服学习物理的畏难情绪,提高学生深入思考的积极性,让学生全身心地投入到课堂活动中,成为教学活动的主体。

[案例1]《动能 势能 机械能》教学片段

小游戏“愤怒的小鸟”(如图1所示)。学生上台完成如下活动:弹弓中间放置一只小鸟,拉长橡皮筋将小鸟射出,击落远处木桩上的小猪。

师(提问):拉长的橡皮筋射出小鸟,请问拉长的橡皮筋对小鸟做功了吗?如何判断一个物体对另一个物体是否做功?

生:做功了。因为拉长的橡皮筋对小鸟有力的作用,而且在力的方向上小鸟通过了一段距离,这段距离是小鸟没有离开橡皮筋之前的距离。

师(追问):飞行的小鸟对木桩上的小猪做功了吗?如何判断?

生:做功了。飞行的小鸟对小猪有力的作用,而且小猪在力的方向上通过了一段距离。

师:一个物体对另一个物体做功,就表明这个物体具有能量。请问,上述两种情形中哪些物体具有能量?

生:拉长的橡皮筋能对小鸟做功,因此拉长的橡皮筋具有能量。

生:飞行的小鸟能对小猪做功,因此飞行的小鸟具有能量。

本案例中设计的游戏是由愤怒的小鸟APP手机游戏改编的小游戏。对于能量的概念,如果从书本中直接找出,学生不能很好地理解,通过教师对问题进行精心设计,学生在回答的过程中将物理概念激活,全身心地体验知识本身蕴含的意义。

2.问题导学的设计应具有连续性

深度学习的特征之一是“联想与结构”,深度学习需要发展学生的记忆能力、理解能力以及系统化的思维与结构能力[2]。学生获得的知识,不是零碎和分散的信息,而是结构化的、有连续性的知识。设计的问题是要在教师的引导下,融会贯通地将原有知识与所要学习的知识整合好,构建学生自己的知识体系。

[案例2]“物体的浮与沉”教学片段

师:将苹果和葡萄分别浸没在水中,观察它们的浮沉情况。它们受到哪些力?

生:苹果浮起来,葡萄沉下去。都受到竖直向下的重力和竖直向上的浮力。

师:为什么会出现不同的情况?回顾力和运动的关系分析一下。

生:苹果浮起来的原因是受到的竖直向上的浮力大于竖直向下的重力;

葡萄沉下去的原因是受到的竖直向上的浮力小于竖直向下的重力。

师:物体在液体中受到的浮力公式是什么?物体受到的重力公式是什么?

生:[F浮=ρ液V排液g];[G物=mg=ρ物V物g]。

师:如果物体完全浸没在液体中,那么[V排液=V物],上浮和下沉时,还可以推出物体和液体存在什么样的关系呢?

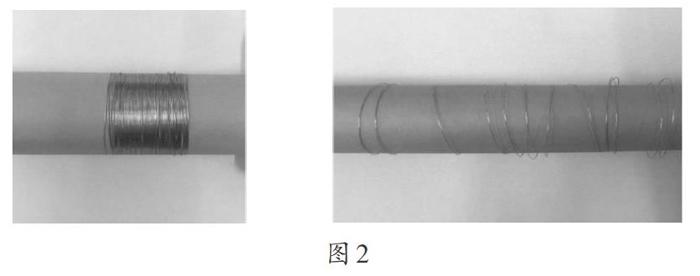

生:上浮时[F浮>G物],可以推出[ρ液V排滚g>ρ物V物g],而[V排液=V物],所以[ρ液>ρ物];下沉时[F浮 此案例是八年级下册第十章中物体的浮与沉的问题导学设计的一部分,但是所涉及的内容包括了第六章《物质的密度》、第八章《重力》以及第九章《力和运动的关系》等知识内容。这就要求教师要引导学生将他们学过的知识与正在学习的知识融合,同时在当前学习的内容和已有的经验之间建立结构性联系,以便将知识转化为适合学生本人的内容。 3.问题导学的设计应具有分层性 问题导学的设计要以教学目标为基础,面对所有学生,提升大多数学生的学习能力。问题导学的设计应具有分层性,以便使大多数学生在自己的最近发展区都能学到物理知识。大大激发学生的思维能力,理解掌握物理学科的有关内容。 [案例3]“探究凸透镜成像规律”教学片段 师:用凸透镜观察近处书本上的字,看到的字是正立的还是倒立的?是放大的还是缩小的? 生:看到的是正立放大的字。 师:用凸透镜看远处的一棵树,是正立的还是倒立的?是放大的还是缩小的? 生:看到的是倒立、缩小的树。 师:为什么同一块凸透镜,我们看到的像不同呢?可能和什么有关呢? 生:可能和距离有关。 师:哪两个物体之间的距离呢? 生:凸透镜和我们观察的物体之间的距离。 师:如何设计实验探究凸透镜成像的规律呢?要利用哪些实验器材? 生:要有光源、凸透镜,成像所需的白纸或者光屏。 师:距离怎么测量呢? 生:用刻度尺。 师:我们可以用一个既能放实验器材,又能测距离的仪器进行实验,这种器材就是光具座。 本案例是引出探究凸透镜成像规律实验的问题,根据学生学习思维能力的差异,设计了不同层次的问题,起初的问题比较简单,当提问到影响成像的因素和需要用哪些实验器材进行实验时,对学生的思维能力要求就高了。这样具有层次性的问题导学,有较大的辐射面。 4.问题导学的设计应具有深入性 在物理教学过程中,考虑到事物的本质并不是从教师那里直接获取的,而是学生通过自身的主体活动与情境体验获得的。因此在学习一個新事物时,教师就应该设计好有关的问题导学案,让学生通过对问题的质疑、归纳、演绎,建构出一个新事物的知识结构,对学习对象进行深度加工。 [案例4]“变阻器”教学片段 在学生实验“自制铅笔芯变阻器改变小灯泡的亮度”完成后,设计了如下提问。 师:生活中如果利用铅笔芯来改变灯泡的亮度有什么缺点呢? 生:铅笔芯会断;铅笔芯会被磨损。 师:我们要用另外的物体来替代铅笔芯(此时教师展示直径为0.2 mm的镍铬合金丝替换铅笔芯重新实验)。 师:这里有一根长度为3 m的镍铬合金丝,合金丝太长不方便做实验,怎么办呢?(引导学生观察思考:生活中,棉线长了怎么办?) 生:把棉线绕在一个圆柱体上。 师:那么我们也可以把合金丝绕在一个圆柱体上,请问这个圆柱体应该采用导体还是绝缘体呢? 生:要用绝缘体,导体会通电。 师:将合金丝绕在圆柱体上时,是紧密绕,还是松松地绕呢?(如图2) 生:紧密绕,这样可以绕更长的合金丝;松松地绕,需要的圆体太长。实验时,如果绕得太紧,合金丝之间会直接导通。 师:那么,我们能不能找到一个既可以绕很长合金丝,又不会直接导通的方法呢? 生:我们可以在合金丝外面包裹一层绝缘外壳吗?类似常用的导线外壳。 师:可以。但是涂上绝缘漆后,怎么让金属夹和合金丝接通呢? 生:我们可以在合金丝和金属夹连接的部分刮去绝缘漆。 本案例通过一系列问题,让学生自己构建一个滑动变阻器。所有学生通过教师的引导,思考并回答问题,层层深入,为进一步深入学习滑动变阻器的结构和使用方法打下基础。只有深入地揭示隐藏在具体事件中的一般规律,才能使学生进入深度学习状态,使学生的学习走向深入和深刻。 二、教学思考 总之,具有趣味性、连续性、层次性、深入性的问题导学案,只有切入学习的本质,深度学习才能真正发生。在问题导学引领下的物理教学,有利于学生积极参与学习并体验成功,是有利于学生发展的学习过程。学生通过问题导学获得物理知识,理解物理学科的本质和思想方法,形成积极的内在的学习动机,形成积极的学习态度,获取正确的价值观。教师在物理教学中创设情境,利用问题导学把学习任务逐渐分解,这样有利于学生思考与理解,起到了思维“导航”作用,促进师生在对话、交流、合作的基础上进行文化知识的传承和创新,提升学生的核心素养,使学生既具有独立性、创造性又有合作精神。 [参考文献] [1] 许红琴.深度学习:基于核心素养的小学语文教学[J].中小学教师培训,2018(1):40-43. [2] 郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016(11):25-32. [3] 崔友兴.基于核心素养培育的深度学习[J].课程·教材·教法,2019(2):66-71. [4] 陈苍鹏.基于问题导学的初中物理实验教学[J].物理教师,2018(1):33-36. (责任编辑 易志毅)