俞剑华的绘画通史观

——从《国画通论》到《中国绘画史编写问题》

2021-06-09广州美术学院艺术与人文学院广东广州510006

阎 安(广州美术学院 艺术与人文学院,广东 广州 510006)

俞剑华是著名的美术史家、美术教育家,毕生从事中国美术史和中国画论研究,成就卓著,著作等身。其中《中国画论类编》等著作已成为后辈进行美术史学习与研究的必备工具书,对推动我国美术史论的研究和发展做出了重要的贡献。

他的《中国绘画史》上承陈师曾先生,与同辈的郑午昌、潘天寿等诸位先生的绘画史相比又独具特色,直接影响到王伯敏的《中国绘画史》《中国美术通史》的写作。除了王伯敏之外,在美术史教学和研究中更直接带动了罗尗子、温肇桐、林树中、于希宁、阎丽川、秦宣夫、谢巍、周积寅等诸位先生,形成了“俞剑华学派”。[1]

俞剑华是现代美术史写作的前辈和典范,也是极少见的对美术史写作有过深入思考和书面总结的史家。和与他同时期的美术史家相比,俞剑华除了著史的实践之外,更是唯一一个多次撰写专文讨论绘画通史写作问题的史学家,他通过数篇论文不断地反复阐述和总结自己美术史观,显示出他对美术通史写作归纳性的思考。俞剑华的这种思考,反映了他缜密的思维和宏大的抱负,并且终其一生都在不断地发展和演进。

从目前存世的著作和论文来看,基本可以将俞剑华的美术史观分为前后两个阶段。第一阶段为1948年以前;第二阶段为1948年至1962年间。此后由于文革的开始以及身体状况的每况愈下,俞剑华较少再有论文面世。

俞剑华逐步成型的美术史观,是从1928年发表的《国画通论》开始的,此后陆续体现在一系列文章和自著《中国绘画史》等著作中,并以两篇公开发表的专论作为阶段总结:《怎样编著中国画通史》和《再论怎样编著中国画通史》。这两篇文章分别发表于1948年《文潮月刊》的3月和5月刊上,共约一万五千字,在当时已算是长篇大文。

在第二阶段中,俞剑华的总结性思考主要体现在1962年针对王伯敏编写的《中国绘画史》初稿而整理出的文字意见稿中。这份意见稿没有正式发表,本文使用手稿中的标题将其称为《中国绘画史编写问题》。

前人已经有不少论述涉及俞剑华的美术史观,但均未提到上述的几篇文章的具体内容,且1962年写作的手稿从未面世,故本文将以此系列论文为核心对俞剑华的绘画史观和相关的一些问题进行探讨。

俞剑华与绘画史写作的渊源,与其业师陈师曾直接有关。陈著《中国绘画史》在1925年即由俞剑华校对,并在自己的翰墨缘美术院出版,出版时扉页印有“陈师曾撰 俞锟校”字样。可以说是陈著《中国绘画史》引发了俞剑华对绘画史的兴趣,并使他在帮助校对此书的时候开始了自己的独立思考。

该书出版后3年,俞剑华即发表了《国画通论》,这是他最早表达自己绘画史观的一篇文章。

该文从国画的复兴、国画的价值、国画的要素、国画的分类、国画的改良、国画的写生等六方面展开论述。在国画的分类一节中,将中国画绘画题材分为山水、人物、花卉、翎毛、博古五类;将画法分为白描、水墨、设色、金碧、没骨五类;将画意分为工笔、写意、半工半写、大写意四类。虽然这并不是通行的分类,但已经体现出俞剑华试图从个人的认识出发,对中国画史的内容作出归纳与小结,这在20世纪初的美术史学界中,无疑具有筚路蓝缕之功。因此有学者评论,《国画通论》是俞剑华进入美术史学界的开篇之作。[2]在这篇数千字的论文中,可以初见俞剑华对绘画史独有的学术概括和分门别类说明观点的行文习惯,也可以看到他对通史写作的自信。

1937年,俞剑华出版了自著《中国绘画史》,在有过著史实践之后,他对画史的理解又有进一步的变化。于1937年《东方杂志》第7期发表的《中国绘画之起源与动向》实际上是一篇继续阐述绘画史纲目的文章。

其第一部分“中国绘画之源起”并不是重点,因为“无考古学上真实之根据,而文献方面,又均为神话式之传说,故不能有真确之见解。”[3]79第二部分“中国绘画之动向”是本文的核心,目的是“将中国绘画史做一分析研究,将绘画之各方面俱加以概括之说明,以便有志研究中国绘画史者之参考。”[3]80主要阐释的是俞剑华心中中国绘画史的写作体系,而非研究的结果。

他将这一体系列为:时代之划分、政治方面之兴亡、历代收藏之聚散、各种画体之盛衰、各种画法之变迁、历代画理之蜕化、历代绘画书籍之编著、中外绘画之沟通,共八个方面。在各个方面之下又有细分,如“时代之划分”部分,俞剑华专门提及郑午昌《中国画学全史》中的四个时期划分“似乎过于简单,每个时代之间尚有许多出入”,[3]80故相应地列出八个时代:胚胎时代、创作时代、全盛时代、纯熟时代、转变时代、崇古时代、空虚时代、创作时代。

这些评论反映出在俞剑华《中国绘画史》前言中提过的针对郑午昌著《中国画学全史》的意见并非无的放矢。最为可贵的是,这时的俞剑华已经明确将政治与绘画的发展进行联系,这为他在建国前后接触和接受新中国历史观并进一步转化为自己的史观做了很好的铺垫。

另一点,是他注意到了“中外绘画之沟通”问题。俞剑华在实践中落实了这一观点,俞著《中国绘画史》是当时唯一一部考虑到中外美术交流和影响的美术史,尤其是在第十四章中单列“西画之东渐与中画之东渡”一节。这最为集中地体现了俞剑华广阔的美术史视角和对世界格局中中国绘画的宏观关注。1940年,于长沙商务印书馆出版的《国画研究》,也在中国绘画史分类一节中单列出“外交史”一类。这显然和陈师曾的通史渊源是分不开的。在俞剑华一生中,多次主动关注或翻译海外美术史著作,二十三岁时就主动开始收集有关美术的日文、英文书籍,用“代金引撰”的方法向日本民善书店买书,1923年,为商务印书馆翻译过滨田耕作著《考古学通论》,1933年,还翻译过《天方夜谭》。1962年,日本美术史家远藤光一通过对外文化协会,希望将俞著《石涛画语录标点注释》翻译成日文,俞剑华当即同意并建立了联系。远藤光一的译作出版之后回赠成书50册,均由俞剑华分赠国内的学者,其后学王伯敏就一直将得到的一册放在案头。国际视角不仅使他在当时的诸多史家中具备了优势,更使他成为中外美术史界互通的一座桥梁。

俞剑华的通史观于1937年有了第一次总结。在这一年发表的《怎样编著中国画通史》和《再论怎样编著中国画通史》两篇文章中,俞剑华从梳理过去和讨论问题两个层面,试图建立新的绘画通史写作的理想模型。尽管他自己也认为:“这样一本绘画通史,到现在还没有编出来。就是有人能编出来,在现在的出版条件下,印刷费过于庞大,也无法出版。”[4]204

《怎样编著中国画通史》主要梳理了“已出版的中国画通史”,并且总结了“中国绘画通史的内涵”。在文中俞剑华将已出版的通史分为古代和近代两类。

俞剑华对古代画史和画论的整体性关注从很早就开始了。从陈师曾著《中国绘画史》开始,画论就是画史叙述的一个部分,在俞著《中国绘画史》中更是开辟出专门的节来叙述画论。其中,对绘画史学史的整体关注一直是他对画学古籍关注的一部分。1937年,在发表的《中国绘画之起源与动向》一文中,俞剑华在庚条“历代绘画书籍之编著”之下,归纳出了画史类、画品类、画法类、画鉴类、画谱类、题跋类、杂记类、伪托类、丛辑类,共九种画学文献类型,涵盖了几乎所有的古代绘画文献。

在1940年出版的《国画研究》一文中,俞剑华又“按照国画之性质”,将国画史分为:通史、专史、画科史、画体史、彝器画史、石刻画史、壁画史、雕版画史、画家史、画派史、画法史、画理史、鉴藏史、外交史、诗史、器物史、装潢史,共十二种。其中专史、画科史、画体史等几种在类别之下还有多层细分项。

1937年,对画学文献的分类,是基于对历史存目的考察的,但1940年《国画研究》中对画史的分类,已经体现出俞剑华心目中设想的近乎完美的理想画史结构。尽管从今天的眼光看,这一结构尚有若干不尽科学之处,比如一些分类项的重叠与缺失,但仍能很确切地反映出俞剑华对重新建构中国绘画史宏观模型的远大抱负。

如果能体会到俞剑华心中已经逐步成型的理想标准,那么我们就可以理解,为什么他对几乎所有同时期出版的重要绘画史著作的不足都有所点评,并且相当犀利地切中了要害。他认为,大村西崖的《支那绘画小史》失之过简;陈师曾的《中国绘画史》尚多谬误;郑午昌《中国画学全史》失之过繁,且无插图;秦仲文《中国绘画学史》插图精美但文字殊欠清晰。[5]1

《怎样编著中国画通史》发表于1948年的《文潮月刊》3月刊,在“绪言”中披露了著文的原因:“号称所谓画史的书虽然汗牛充栋,然求其有组织有系统,考证严明,见解正确,叙述详明,插图丰富的完美画史,竟不可得,岂不是一大缺憾!笔者虽然为中国绘画史专家,然以挥翰之余,亦尝究心于此,并亦曾大胆有所编述,现在就鄙见所及,想对于编著中国绘画通史的方法,加以粗浅的讨论,以期引起关心此道者的注意。”

5月刊接着发表了《再论怎样编著中国画通史》。该文的目的是“讨论中国绘画史时应行注意的地方,将史料中许多有问题的东西,重加估计它的价值,先做消极性的破坏,然后能破云雾而见青天,庶几正确完美的通史可以编著成功,不致为许多谬思邪说所蒙蔽”。文中具体详谈了绘画史写作中所遇到的最紧迫的三个问题。

很明显,《怎样》和《再论》两文的侧重点,一为阐释,一为申斥。一正一反的双向表述,完整地勾画出了俞剑华的对中国绘画史的学术期待:“凡是一种学术,都应有一本学术史来记载这种学术的源流变迁。中国画既有如此伟大的成就,自然应该有不少的——至少应该有一本——丰富、完美、正确而有系统的绘画通史,以忠实叙述历代的绘画史迹,以明白昭示中国绘画演进的迹象,使读者了然于中国绘画全般的面貌。”[4]200

俞剑华自己深知达成这一目标的难度,他在评价自著《中国绘画史》时,也说尽管已经采诸家长处,斟酌损益,商讨繁简,但是“书成自视,距最初之理想甚远”。[5]1

1960年,俞剑华曾又有一次撰写《中国美术通史》的尝试,但是由于种种原因,只完成了美术通史前半段的一部分,形成了先秦、两汉、隋唐、五代四册而止。[6]这是建国之后首次有人尝试编纂《中国美术通史》。但这次的失败也使我们很难真正了解自1937年俞著《中国绘画史》出版,经过二十余年之后,他对美术通史的理解和著史观念的变化。

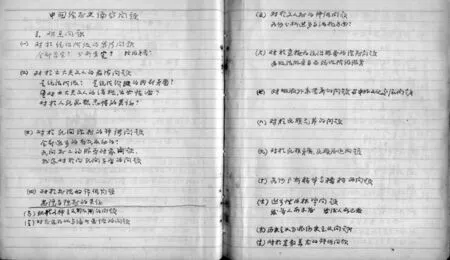

尚幸《中国绘画史编写问题》一文的发现,弥补了这一遗憾。这份手稿是笔者在整理王伯敏遗稿的过程中发现的,同时发现的还有曾昭燏先生的一份手稿。此稿是俞剑华在1962年写就的,其内容与绘画史写作有直接关系,王伯敏生前回忆时也提到过“这份书面材料,至今我还保存着”。[7](图1)

图1 《中国绘画史编写问题》手稿第一部分书影 王伯敏藏

王伯敏一直有整理和装订文稿的习惯,这份手稿应该就是他晚年亲手装订成册的,在封面上有王伯敏用红色圆珠笔书写“俞剑华手稿 1961年”字样,封三用圆珠笔书写着“此俞剑华老师一九六一年春手稿。在「中国绘画史」审议会上赠给王伯敏。保存 珍藏”。从题字可见王伯敏对这份手稿的珍视。

新中国建国之后,中宣部鉴于全国高等院校教材的迫切需要,于1961年在北京召开了全国高等院校教材编写的大型会议,会议决定由俞剑华编写《中国画论》,而《中国绘画史》教材则交由王伯敏编写。文化部分管全国艺术院校的教材编写,会后决定,于1962年春,在杭州召开《中国绘画史》《中国画论》和《中国雕塑史》三部初稿的研讨会。至会议召开时,《中国雕塑史》未能提供完成的初稿,故未能列入讨论。俞剑华是该次研讨的主要参会人员之一,在会上就绘画史的体例、分期、流派及对画家的评价等问题一一做了讨论。

所以,封面上的“1961年春”,应为1962年春之误,这当为王先生晚年记忆失误所致。这份手稿从未出版,但内容具有重要价值,可以说是俞剑华对绘画通史写作更进一步思考的总结。

手稿全文共九千字左右,分为三个部分。第一部分总论中国绘画史写作,提出了14个问题;第二部分是针对王伯敏著《中国绘画史》初稿的具体细节,按章节提示了王伯敏书中应当多加注意,详细辨明,或是深入揭示的地方;第三部分标题为“中国绘画史编写问题”,将绘画通史研究和写作中需要深入思考的一共26个节点分为“观点问题”和“内容问题”进行梳理,提示后人详加思索。(图2)

“观点问题”包括十五项,分别是:对于统治阶级的看法问题、对于士大夫文人的看法问题、对于民间绘画的评价问题、对于画院的评价问题、对于文人画的评价问题、对于直接为统治服务的绘画问题、对吸收外来营养的问题与中外文化交流的问题、对于民族气节的问题、对于民族矛盾,民族压迫的问题、如何分析精华与糟粕的问题、进步性的标准问题、历史主义与非历史主义问题、对于宗教美术的评价问题、现代各种主义用不用的问题、对画家好坏与编者爱憎的问题。

图2 《中国绘画史编写问题》手稿第三部分书影 王伯敏藏

“内容问题”包括十一项:社会背景要不要的问题、外国的绘画要不要的问题、青铜器石刻画像要不要的问题、版画要不要的问题、各种作品内容要不要详述、对于代表画家传记的详略问题、对于一般画家如何叙述的问题、历代画论书籍如何介绍、对于兄弟民族美术的问题、对于近百年美术的问题、插图问题。

在这一部分中,俞剑华对以上数十个问题,均罗列出一级或者二级标题的纲目,但没有扩展出深入的分析。这很符合他多年以来条分缕析、纲举目张地阐释观点的行文习惯。

从这部分的内容来看,这些问题并不是针对王伯敏《中国绘画史》文稿的不足所提出的修改意见,而是所有绘画通史的著者均需要思考的问题。所以应该是俞剑华在批阅过王稿之后,引发出的进一步思考,从而留下的一篇专论性的提纲。

有的前人研究认为,“俞剑华先生是继张彦远之后,20世纪最有代表性的传统美术史学的一座丰碑。”[8]也有的认为,他受到20世纪初新史学的影响,[9]还有的学者认为,俞剑华学习其师陈师曾,“运用社会进化论的观点,用西方现代主义‘流派’的特征来为中国艺术‘进步’正名。”[10]这些意见各有论据,但是从笔者看,俞剑华的史观一直处在发展和演进之中。《中国绘画史编写问题》一文便体现了俞剑华最后一个阶段中未及实践的观点和想法。

在俞剑华初涉画史的时代,梁启超的“新史学”原则与方法已经在美术史学界产生了很大的影响。梁启超认为,旧史学的“四病”“二弊”在传统美术史著述中体现得十分明显,对此郑午昌曾批评说:“欲求集众说,罗群言,治融持结,依时代之次序,遵艺术之进程,用科学方法,将其宗派源流之分合与政教消长之关系,为有系统有组织的叙述之美术史,绝不可得。”[11]因此,“新史学”在当时的美术史学界得到了高度的思想共鸣,其进化的历史观及史学叙事方式由重史实描述到重史实诠释的转变等观点都普遍为美术史学界所接受,陈师曾、潘天寿、郑午昌、秦仲文、俞剑华、膝固、史岩等人的美术史著作无论在史观还是史学方法上都明显地受到梁启超的影响。

此外,俞剑华还受到顾颉刚疑古学派的巨大影响。尤其是在他对上古美术史的研究中,也表现出了对古代传统文献的怀疑精神。他曾说过:“故今日而欲研究中国绘画之起源,毫无宝物之凭藉,所据以为探讨之资料者,非玄妙之神话,即无稽之传说,人云亦云,羌无故实,惟舍此则无所措手,慰情聊胜于无而已。”[3]78并由此在后来的实际研究中展开了考证与相应的文献清理工作,不仅成系统地编纂了《历代画论大观》《现代画论大观》,还进行了实际问题的考据,如《<山水松石格>研究》《元黄子久<写山水诀>商兑》《石涛年表》等。虽然俞剑华并不是美术理论界最早响应顾颉刚观点的史家,但这一精神贯穿了他一生的研究。

所以,可以说俞剑华在建国之前的史学观点主要是由梁启超开端,王国维奠基,胡适、陈垣、陈寅恪、顾颉刚、傅斯年等继其后的近代实证史学观的影响。

而《中国绘画史编写问题》揭示了俞剑华的史学观点在建国后所发生的又一次变化。

在该文“第一部分 总论中国绘画史写作”的十四个问题中,提出的第一个问题就是“中国绘画史的用途及对象”。他认为:“依照现在编写的内容,可以说与中国美术史中的绘画部分,大致相同。学生既已学了中国美术史,是否必要再重读一遍中国绘画史?若作为补充读物则内容及编写方法就必须避免与中国美术史绘画部分重复,方为合适。现在所用的编写方法就有考虑的必要。若对象不是读过中国美术史的学生而是社会一般青年,则内容又似乎不够丰富。”

这是十分务实的思考,他认为写作首先要找到准确的功能定位并且充分考虑读者的需求。与《怎样编著中国画通史》和《国画研究》中的态度相比,这时的俞剑华对中国绘画史的编写,已极大地降低了预期。

这应该是意识到要编写一部十全十美的绘画通史难度极大,况且当年俞剑华已经年近古稀。他在1962年春的审稿会上说:“我的一部《中国绘画史》已经老了,虽经修改,但问题太大太多,无法起死回生。现在,我也没有能力和勇气去重写。希望王伯敏同志(作者注:当时王38岁)这一部《中国绘画史》能够弥补这一缺憾”。①摘自1962年3月19日下午,杭州饭店王著绘画史审稿会议纪要,由文化部彭综奇记录。

其次,俞先生提出了他一贯注意的一些问题,如“中国美术通史与各种专史”“绘画与图案、装饰要不要分开?”“关于绘画史分期”等问题。

更具时代性的,是他开始反思外来的美术史词汇和思考方式,开始转向深入研究本土化的著史方法论,并且对建国后新时代的史学观进行了学习和接受。

在《中国绘画史编写问题》中专门提到了“关于主义的问题”,这是此前没有过的。他详细解释道:“例如现实主义浪漫主义的基本精神,在中国绘画史中肯定是有的,但这究竟是外来的名词,拿外来的名词硬扣在中国古代的人头上,这帽子就未必能合适。同时对于这些名词的含义,也不见得明了,和正确,于是用起来,就容易发生误解,尤其把非常复杂的绘画简单的分成现实主义与非现实主义两种,更不妥当。”

俞剑华已经注意到,对于复杂的绘画史实,简单套用西方的概念去分类和阐释,是不合适的。尤其是在系统化搜罗和编辑《历代画论大观》之后,他对中国绘画的历史和理论认识更坚定了他的民族主义立场,并多次在文章中表现出民族的自豪感和对中国画的支持。他曾经高呼:“中国画能助民族复兴也”“中国画能改进西洋画也”,[12]这一立场终其一生也再未有所更改。

俞剑华从来都不是书斋里的学者,他的眼光向来开放且紧随时代。在建国前,这一点主要反映为在研究中强调民族性和肯定文人画的价值,这一点已有前人的具体研究。在《中国绘画史编写问题》中,俞先生对时代的关注和回应,主要表现在对绘画史中“阶级问题”的思考和处理上。

他在文中,明确提出:“关于绘画史上阶级矛盾的问题”。他认为:“这是一个非常复杂微妙,曲折隐晦的问题,不是只分统治阶级与被统治阶级就可解决问题。有阶级矛盾,又有民族矛盾;有单纯的,有复杂的;有内部的,有敌对的;有阶级的,有同一阶级而阶层不同的。有代表没落阶级的,也有代表新兴阶级的。有为本阶级服务的,也有背叛自己阶级的。这必须做细微具体的分析,不能一概而论,也不能想当然。目前还没有分析清楚的问题,似以不必强加分析,以免错误。阶级矛盾势必影响艺术风格,但艺术风格绝不能完全说明阶级矛盾。艺术风格与阶级出身阶级地位,有时一致,有时不一致。例如宋徽宗的画,明宣宗的画,清高宗的画,就很难看出是最高统治阶级的作品。”

在“画派流派的发生发展问题”中,俞剑华认为:“种种必然性偶然性的关系是极为复杂的,不能仅分为阶级及风格就可解决问题。阶级与风格也并不一致。同一阶级而风格不同,同一风格而阶级大异,同一阶级同一风格而成就大小,水平高低不同。有的风行一时,有的身谢道衰,有的昙花一现,有的久而弥新,也要做细微的具体的分析。第一步先做风格的分析,有条件再做实质的分析。避免主观,避免扣帽子。”

这种论述,放在今天都可称是科学而严谨的,明显地受到新中国建立后出现的历史唯物主义史观中阶级分析法和理性主义中二分法的影响。

可贵的是,俞剑华的观点仍然坚持着学术的尊严,在这份1962年的手稿中,看得出他的观点完全没有受到在反右斗争扩大化中逐步流行的“以阶级斗争为纲”的路线的影响。流行口号丝毫没有影响俞剑华的学术判断。在阶级斗争夸大化、绝对化的风气产生之前,俞先生还提出“避免扣帽子”,这在当时是极其难得的。

总之,《中国绘画史编写问题》是我们能够更完整地了解和认识到俞剑华中国绘画史观的一条完整线索,它使我们更深入地认识俞剑华在漫长的著史之路上所经历的不同阶段。作为近现代中国美术史家的典型代表人物,俞剑华绘画史观的这几个变化阶段,也恰好代表了近现代中国绘画史学史不断进化的历程。