20世纪刘新园与英国李约瑟的陶瓷学术交流

2021-06-09周思中中国传媒大学文化产业管理学院北京100024

周思中(中国传媒大学 文化产业管理学院,北京100024)

一、陶瓷学人刘新园

2018年12月,笔者有幸来到剑桥大学李约瑟研究所进行学术访问,在图书馆阅读了李约瑟先生为编写《中国科学技术史》所釆集的珍贵素材和资料,惊喜地发现李约瑟与国内知名学人交流的文稿,其中之一,便是李先生与刘新园先生的交往故事。

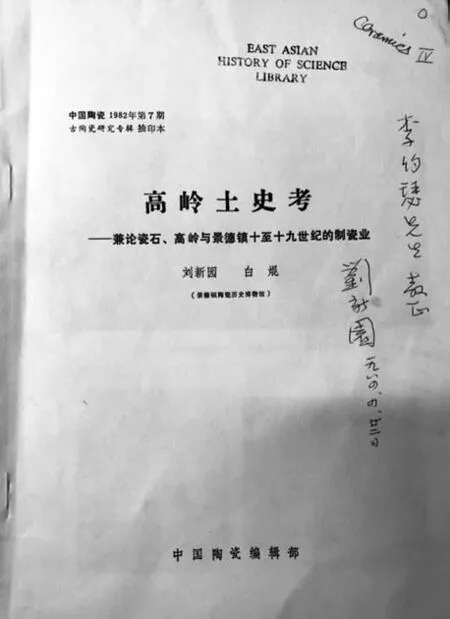

这是1984年4月22日,刘新园①刘新园(1937-2013),男,1937年出生,湖南澧县人,1962年大学毕业。 1987年由国家科委授予有突出贡献专家的称号。任景德镇市政协副主席,景德镇陶瓷考古研究所所长、研究员,上海复旦大学、德国海德堡大学、南昌大学、中国科技大学客座教授。1983年先后应日本东京国立博物馆、大英博物馆、美国国立弗利尔美术馆、德国海德堡大学等单位之邀,作专题学术讲座数十次。主要著作有《蒋祁”陶记”著作时代考辩》和元官窑以及明洪武、永乐、宣德、成化官窑研究专著。2013年11月4日因病逝世,享年76岁。先生用工整流畅的行书在他著名的论文《高岭土史考》单行刊本首页题写的一段文字:“李约瑟先生教正,刘新园一九八四年四月二十二日”。该文于1982年发表于《中国陶瓷·`中国古陶瓷研究专刊》。为方便交流,刘先生专门刊印了一些单行本以分发同道诸友,笔者也曾获他写的关于宋元窑业税制考证的论文。

图1 刘新园赠李约瑟论文单行本封面

刘新园是国内知名的景德镇陶瓷考古学家,高岭土是景德镇制瓷重要的原料,尽管在此之前已有不少学者对高岭土进行研究,但高岭土的历史少有探讨。刘对10至19世纪景德镇瓷土原料考察后认为:景德镇在五代出现的优质的白瓷后,一直到南宋时期,均采用瓷石类型的原料制胎。但五代北宋的瓷胎多用表层瓷石,南宋的瓷胎,则多用中下层瓷石。在文中刘氏提出景德镇高岭土引进瓷胎的二元配方法,即瓷石加高岭土的制胎法,其确立的年代至迟在元泰定年间(1323-1328年),但不会早于元初。由于高岭土的引进,挽救了景德镇南宋以来制瓷业出现的原料危机,由高岭土而引进瓷胎的二元配方法,为元代瓷业生产奠定了基础。[1]

二、李约瑟与《中国科学技术史·陶瓷卷》

该文一出,便引起国內外学术界的重视,李约瑟正在着手《中国科学技术史·陶瓷卷》的资料收集和写作,迫切需要国内外关于景德镇陶瓷制造原料、制造、烧造、窑炉等工艺技术方面前沿的研究资料,实际上,1984年,《中国科学技术史·陶瓷卷》还在酝酿之中,许多陶瓷文献,特别是早期至近现代西方学者关于中国与世界陶瓷的研究刊物、论文、专著、图片都多有收集,但中国方面的陶瓷文献收集困难,尽管中国陶瓷几百年前就进入欧洲並赢得了世界级声誉。也许是出于科学体系分类的考虑,《陶瓷卷》很晚才动手,而至李先生谢世的1995年,仍未完成,后于九年之后的2004年英文版,由柯玫瑰(Rose Kerr)和奈杰尔伍德(Nigel Wood)编撰,剑桥大学出版。

早在1942年,李约瑟就受英国文化委员会的资助来到中国,以支援中国的抗日战争。他的支持主要在科学事业方面。李约瑟行程遍及中国的多个省及文化教育科学机构,接触了许多中国学界人物。他将当时世界科学研究资料信息制成微缩胶卷,躲过各种搜查,赠送给中国的科学家。他设法帮助中国传递各种科学信息,为中国科研机构采购急需的器材设备,还亲自组织英国空军运到中国。他还在伦敦作《战时中国的科学与生活》的广播演讲,为中国抗战呼吁国际援助,促使英国各方面给予中国大批物资援助。同时,他还将中国科学家的文稿送到西方出版,并出钱资助中国学者到英国讲学。李先生与国内许多学者建立了友谊。竺可桢便为他收集图书和资料,并海运到剑桥,其中最为珍贵的要数一套完整的《古今图书集成》。[2]

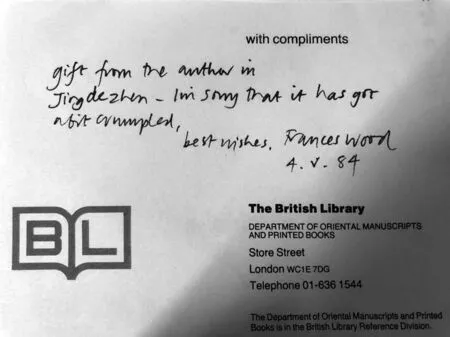

为了搜集资料,李先生常常委托国内外的学者、同行、朋友、学生为其复印、购买、邮寄资料。使得李先生能够建立一个为编写《中国科学技术史》而营造的世界性文献网络,这个网络是建立在纸质文本而非电子数据文本基础上,反映了20世纪数字革命之前的学者通过物质文本的交流、阅览、分析、探讨、总结,再创造的过程。因此,这份资料当是李约瑟为《陶瓷卷》而征集的材料,或是李约瑟先生主动向刘新园约稿,或是刘获悉李在写《中国科学技术史》主动赠送,因为这是通过一个中介弗朗士伍德(Frances Wood)而达成的。

弗朗士伍德是何许人呢?看到装刘文的资料袋中,笔者看到一张小便签,上写着﹕这是作者从景德镇送来的礼物,可惜有点弄皱了。弗朗士伍德,1984年5月4日。后来,笔者问李约瑟研究所的孟斐特先生,孟说是弗朗士伍德是大英图书馆的管理员。她中文名吴芳思,是大英图书馆中国馆馆长,汉学家和历史学家,以中国历史著作而闻名。也许在中国遇见刘新园,刘先生托她把此文稿转交李约瑟先生,以转达他对李先生及《中国科学技术史》事业的敬意与支持吧。

三、吴芳思与艾惕思

吴芳思于1948年出生于伦敦,并于1967年在利物浦的艺术学校学习,之后前往剑桥大学纽汉姆学院学习中文,她于1975年至1976年在北京大学中国留学。吴芳思于1977年加入伦敦大英图书馆,担任初级策展人,后来任中国馆藏策展人,直至2013年退休。她也是国际敦煌指导委员会成员项目和东方陶瓷学会成员。因为70年代在中国留学,加上又在大英图书馆中国馆工作,吴芳思一定为李约瑟先生提供了不少中文资料。

图2 吴芳思随刘新园赠本写给李约瑟的便签

而刘新园对英国以及李约瑟也不陌生,早年刘的著作已通过英国驻华大使艾惕思(John Mansfield Addis,1914-1983年)介绍给英国,艾惕思是英国外交官、“中国通”和古玩收藏家,1972年1月,出任英国驻中华人民共和国代办,同年3月,随中英两国正式建立大使级外交关系而出任首任英国驻中华人民共和国大使,至1974年退休。退休后,艾惕思把主要时间专注于中国古代陶瓷研究。事实上,早在20世纪40、50年代在华期间,他已经开始收藏和研究中国古代陶瓷,并结识陈万里和冯先铭等中国古代陶瓷研究权威。自50年代开始,他还在英国的《东方陶瓷学会学报》发表多篇有关中国古代陶瓷的学术文章。退休以后,艾惕思多次以私人身份到访中国,考察景德镇、德化县、泉州市和厦门等地的窑址和考古场地,并与刘新园等不同的陶瓷学者展开交流。艾惕思退休后,曾任东方陶瓷学会会长,而且是牛津大学沃弗森学院院士和大英博物馆信托人,他生前于1975年把22件具高度艺术价值的明代景德镇青花瓷捐赠大英博物馆,身后更把遗下的中国古代陶瓷藏品尽数捐给该馆。艾惕思热爱中国文化,尤爱收藏明代青花瓷等中式古代瓷器。

而关于刘是如何认识艾惕斯的,刘新园曾有篇文字回忆他与艾惕斯结缘的经历。

1973年11月,艾惕斯以英国驻华大使的身份,在景德镇作了为期3天的访问,而接待艾惕斯考察的恰是刘新园。当时刘新园陪同他考察湖田等古窑遗址,艾惕斯中国陶瓷历史的渊博知识,以及他在观察遗物与遗迹时表现出来的专注,给刘新园留下了印象。

1980年,艾惕思第二次来到景德镇,他此时已辞去大使职务任教于牛津大学。艾惕思和刘新园谈及刘发表在《考古》上的论景德镇湖田窑覆烧工艺的论文,使西方的研究者耳目一新,又在景德镇考察中获得了许多新知。

1982年11月,艾惕思又和许多学者来到景德镇,同行的有日本陶瓷学者三上次男、英国阿叶尔先生,以及大英博物馆和维多利亚阿尔博特博物馆的两位女士。艾惕思和刘新园一道研究了许多问题,包括元青花的造型与花纹与元代将作院所属的画局设计,浮梁瓷局烧造,并就西亚工匠与元代海外贸易的情况进行了探讨。

但有谁能料到,1983年7月31日,艾惕思在英国与世长辞,让刘新园感到痛心。因为艾惕思在逝世前一个月寄给刘新园的论文,已为他校阅完毕,根据艾惕思提出的部分问题,刘新园也写成了《元代窑事小考》。但艾惕思再也看不到这篇论文了。

之后,刘新园在文中写道:

“我对着这一叠叠无法投寄的文字,沉浸在深深的悲伤之中。也许是为了缓和某种情绪吧,我在悲伤中缓慢地派生出一个幻想:有一天我能够访问英格兰——达尔文和艾惕思的故乡,在热爱中国和中国陶瓷的具有深远目光的学者艾惕思爵士长眠的墓地上,献上一束山栀子,献上我的《元代窑事小考(二)》,献上一个中国老百姓对他的怀念之情。”[3]

这一段充满感情的文字,记载了在20世纪80年代,中英学人超越国界、文化及意识形态的学术交往,这种交往是以他们对学术的真诚真知的发掘为基础的,因而显得偶然又必然,短暂又长久。当超越了功利的、现实的考量人类的文化,上升为对真理的认识层面,必然会引起超越概念的认同,而引发对学识见解以及情感上的共鸣和理解,从而结下深厚的君子之交、真诚之识。刘新园与艾惕斯是这样,与李约瑟也是这样。李先生之《中国古代科学技术史》是基于一个伟大的文明及科技成就的探讨和发现作出的回应,这本身就是20世纪伟大的科学及文化工程,没有伟大的抱负及委身,要完成此事业几乎不可能,刘新园对李约瑟的工作是充满敬意的。正如他对英国《物种起源》的作者达尔文充满了认同一样。从此可见,真正的学者当他们达到一定的境界,必然会有彼此尊敬而理解的认识,正是在这种基础上,理解而互补,包容与创新才会完成,学术的进步才有可能。刘新园和艾惕思,包括李约瑟,正是在这个基础上,建立了平等的交流平台,而在中英学者之间架构起无形的桥梁。

刘新园与李约瑟两人最后是否有过见面?刘后来也曾到英国讲学,但未看到他们见面的记载,或许见过面刘先生未留文字记录,或许未曾见面。但这无关紧要,一个英国的中国古代科学技术史巨著的伟大作家,与一个中国的渊博陶瓷考古文史专家,在中国古代陶瓷技术史上的文献交集本身,就是一个20世纪中西文化交融的标志性事件,而这个事件的当事人李约瑟先生于1995年3月24日故去,享年95岁。刘新园先生则于2013年11月4日去世,享年76岁。看到上述俩人交往的这份珍贵文本,使我感到,他们的友谊与对学术的真诚,不但没有因为他们逝去而褪色,反而因为他们的消失而鲜活起来。

四、结语

20世纪中英学人的交流是文化的、学术的,反思这段历史,交往的双方非常真诚,超越了民族、国界、学术的边界,20世纪无论是上半叶或下半叶,李约瑟和刘新园的交流只是沧海一粟,但此见证了无数中英学人的交往,仅围绕着一本《中国科学技术史》编写,便构筑了世界学术文化的现代性,加强了对人类命运共同体的认同。