故宫博物院藏《侯朝宗像》的绘制、收藏与解读①

2021-06-09付阳华中国人民大学艺术学院北京100872

付阳华(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

一、《侯朝宗像》鉴定现状及收藏过程

《侯朝宗像》轴(图1)绘制的是“明末四公子”②“方明季启祯之间,逆阉魏忠贤徒党与正人君子各立门户,而一时才俊雄杰之士身不在位奋然为天下持大义者有四公子其人。四公子者,桐城方密之以智,如皋冒辟疆襄,宜兴陈定生贞慧与商丘侯朝宗方域,而侯公子尤以文章著。”见胡介祉撰《侯朝宗公子传》,载《壮悔堂集》[M].台北:台湾中华书局,1970:1.之一侯方域(1618-1655)的肖像。它不是简单的头像,而是具有人物肖像和山水补景相融合的类似行乐图模式的肖像画,这种肖像画在明清之际非常盛行。画面展现了一片浩淼的水域,一艘钓艇倾斜驶来,横截画面。年轻的像主侯方域坐在船头,正面看向画外。他头戴乌巾,眉目清秀,却神情忧郁。他右手下垂,左手按着一把宝剑,虽然画面上仅有剑柄露出,但可以看到剑柄上缨带逶迤,装饰得华丽繁琐,相信读者在观看时定不会忽略这一物象的存在。侯方域乘坐的船舱里放置着渔篓、钓杆,船尾有一个身体壮硕、浓发虬髯者正奋力摇动船桨。摇桨人用兼具崇敬和怜惜的眼光看向侯方域,从视觉上起到了引导观者视线的作用,突出着像主的身份。画家还着意刻画了钓艇周围荡漾的水波,花青晕染的水纹围绕钓艇渐远渐淡,在团团的水雾中时隐时现。远山几抹,芦苇数丛,和近景的芦狄、芙蓉遥相呼应,全图用简洁的一河两岸式构图拓展空间。画面既描绘了宽广的烟波,也详细刻画了两个人物的肖像,特别是像主侯方域,五官清晰、姿态自然、神情生动,尤其是他忧郁的眼神,更由画面上的秋水、芦叶,芙蓉、迷雾、孤舟组成的情境烘托出来,不失为一幅兼顾了人物肖像与写景的成功作品。如果和曾鲸曾绘制的另外一个年轻书生(25岁)形象——《王时敏小像》(图2)对比来看,可以发现《侯朝宗像》试图通过行乐图的模式对人物进行心理刻画的叙事野心。

图1 明 曾鲸 侯朝宗像(局部),绢本 设色 100x55.3厘米,故宫博物院藏

图2 明 曾鲸 王时敏小像轴;绢本设色;64x42.3厘米;天津市艺术博物馆藏

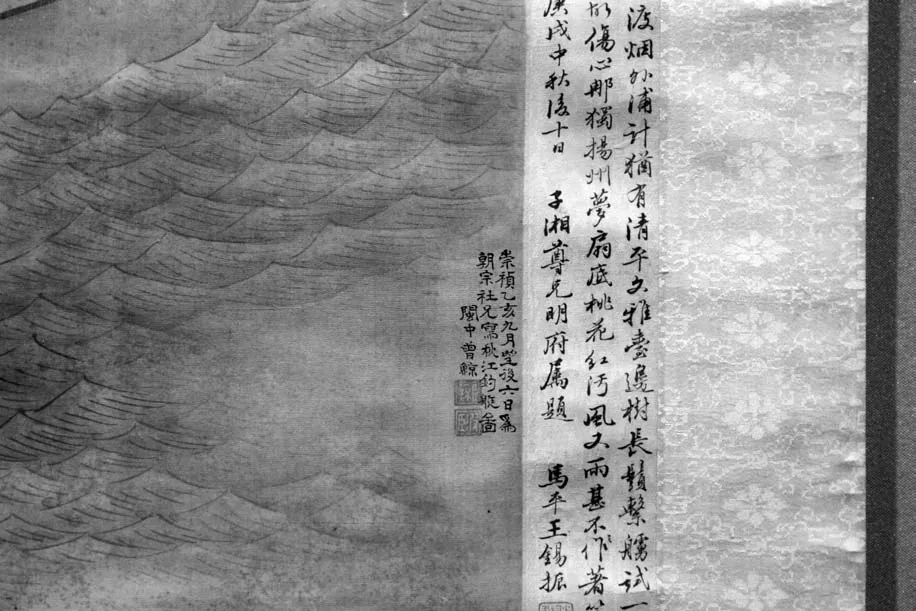

画轴右侧,团团水雾将水面虚化,落款恰在团雾边缘。根据图中的落款“崇祯乙亥九月望后六日为朝宗社兄写秋江钓艇图,闽中曾鲸”,记载此图是曾鲸于1635年九月廿一为侯方域所画。此年侯方域18岁,曾鲸(1564-1647)则已72岁。

图3 侯朝宗像中的落款

郑国《<侯朝宗像>非曾鲸所画》一文认为,此画不是曾鲸的真迹。[1]主要的论据有三:第一从画法上分析,人物的面相不够“准确”和“质感”,衣纹也“略逊一筹”,水波纹“呆板,毫无变化”。但此文在接下来的分析中则承认此幅“人物的神态刻画比较准确,将一个文人才士的气质表现得很好”,和前述稍显自相矛盾;第二,将此画面的落款字迹和他认为是曾鲸真迹的两幅《胡尔慥像》和《苏文忠公采芝图》画中的落款进行了比较,认为此幅中的隶书“在字的结构和笔划的运用上,很不规整。”所以不像曾鲸笔迹(图3)。我们今天可以主要对比《苏文忠公采芝图》和曾鲸的《董其昌小像》图中的落款(图4),因为这两幅都是隶书落款,确实可以看到,曾鲸在隶书款中,有把“曾”字上面的两点写作“八”字状的习惯,比对字迹,确有差异;第三、此画在清前期经过宋荦的收藏,左下有两枚宋荦的印章,而郑国认为,宋荦的《书画跋》等集子中却没有提到此图,比较可疑。但笔者认为,宋荦所著《漫堂书画跋》与《论画绝句》等皆为记录自己对绘画的题跋,而非著录所见书画的面貌。但这幅画中宋荦并未题跋,所以没有载入其诗文集很正常。

总的来看,此图有宋荦“臣荦”(臣字朱文、荦字白文)和“白马客裔”(朱文)的印章,后又经过清末张伯驹的收藏,著录在《丛碧书画录·补遗》中,认定为真迹。张伯驹对于此画的描述为:“明曾鲸画侯朝宗像秋江钓艇图轴。绢本著色,图写长江茫茫,远山一线。近岸芙蓉芦荻,江中一扁舟。长须奴拨棹,壮悔儒服乌巾,倚钓竿,抚长剑,年少翩翩。右下隶书小字题识云:祟祯乙亥九月望后六日,为朝宗社兄写秋江钓艇图。闽中曾鲸。左下有宋牧仲印二。左右绫边王锡振、姚辉第题摸鱼儿词”。[2]

而郑国在文章中提到,他认为此画非曾鲸真迹主要受到徐邦达先生鉴定结论的影响:“1978年秋天,北京故宫博物院的书画研究员徐邦达先生来吉林博物馆,在鉴定此画时有如下的评语:‘明曾鲸画侯朝宗像,后添款,为明后期人所画,水平不高’。(摘自此次鉴定书画的记录)”[1]按照徐邦达鉴定结论,此画为“后添款”,所以画家应不是曾鲸,像主也未必是侯朝宗。但他亦承认此画是“明后期人所画”,即跟曾鲸的时代重叠。2018年4月,笔者在故宫举办的“张伯驹先生诞辰120周年纪念展”观看此画时,展签上明确写的是曾鲸画,并未加“传”或“款”。由以上种种可以看到,目前此作品真伪的争议并没有明确的论据。

图4 董其昌小像中的落款

从画轴六处题跋来看,此图在清道光时期为李星沅(1797—1851,字子湘)收藏,邀广西著名文人王锡振(1815-1876,字少鹤)填词一首“摸鱼儿”,紧接着,苏门姚辉第和了王词一首,二词位于画轴的左右裱边处,题写时间在1850年中秋后十日。此图后为张伯驹收藏,张伯驹亦按照王锡振之韵填“摸鱼儿”一首,并邀友人溥僡(1906-1963,字曼殊)、黄君坦(1901-1986,字 甦 宇)、黄匑庵(1900-1964,字孝纾)各自和原韵题写了“摸鱼儿”词。其中黄匑庵因为感到韵脚受限便换了韵脚再题一阕,五首词位于画轴的上下隔水处。所以全轴共计6人题跋,7首“摸鱼儿”中6首用了王锡振同韵。从画卷创作的明代后期,至庚子(1960)年秋张伯驹及三位友人的题跋,历 时三百多年。

二、1635年的侯方域

侯方域,字朝宗,河南商丘人,是一个早熟的文人,17岁便代父写“屯田奏议”,表现出经世之志。侯方域22岁成为复社主要人物,为复社主盟张溥、几社主盟陈子龙所推重;又名列清初古文三大家之首,“率推朝宗第一,远近无异词”;[3]23岁主商丘雪苑社“雄踞中州坛坫,南北畏其锋”。[4]在文学史上,更因为是孔尚任戏剧《桃花扇》中的男主角而家喻户晓。

侯方域的父亲侯恂(1590-1659)是东林党人。魏忠贤被制裁之后,侯方域的父亲和叔父都重新得到启用。1628年,11岁的侯方域便随父来到京师,拜倪元璐为师,“公教其为文,必先驰骋纵横,务尽其才,而后轨于法”。[5]54-551629年,他的父亲升为太仆寺少卿,叔父成为南京国子监祭酒,老师倪元璐成为国子监司业。在他的叔父侯恪主持金陵乡试时,复社领袖杨廷枢中解元,张溥、吴伟业并经魁,蒋鸣玉、陈子龙、吴昌时等中举。复社在金陵召开第二次大会时,侯恂、侯恪都被崇为宗主。而他的父亲侯恂更因提拔了左良玉、史可法,在明末对抗农民军和清军的战争中成为重要人物。

侯方域自少年时期一直留意政局,从小显示出对国家命运的忧患意识。1632年,十五岁回乡应试,他便有诗写道:“四国正风尘,结束将何往?纷纷战龙蛇,悄悄骄魍魉。安得延津剑,划然肃清朗。元侯二十四,迹与萧曹仿。仗策荡烽烟,名画麒麟上。我亦阅修途,努力嗣前响”。[5]624-625

而在1635年左右,正是侯方域在京城展露才华并饱受打击的双重情感体验的时段。

根据年谱[5]1214-1260和侯方域诗集可知,崇祯六年(1633)侯方域进京事父,其父侯恂被提拔为户部尚书,侯方域此年中秀才、娶亲。1634年,17岁的侯方域代父写了“屯田奏议”,名动京师,可以说侯方域的少年才俊以及经世之志在这两年最是得意。传记中提到他:“侍父京师多为贤公卿所赏拔……足称膏饫中才子弟。”[6]这年春天,陈子龙、夏允彝、彭宾到北京参加会试,侯方域和他们定交。约崇祯七、八年(1634、1635),侯方域有感于朝中腐朽庸暗、互相勾结又嫉贤妒能的权臣(可能指杨嗣昌、薛国观等),有《早春见蝇》《恶木》等诗。其中有“尔木终非出群材,久妨当路何为哉?”[5]648这样的寄托之语。随后,他又随父亲参加了崇祯帝的藉田礼,有《藉田礼成恭记》:“皇帝甲戌日,诏下耕藉田。先期司徒公,执事戒必虔。是日陪法驾,翼翼竞后先。”[5]649的诗。这些日渐接近权力中心、施展自己治国抱负的机会给予他的是双重的感受,一方面踌躇满志,一方面又和其父侯恂一起承担着朝堂上激烈的权力倾轧。

1635年注定是不平凡的一年。这年正月,张献忠带领农民军攻克了凤阳,焚烧皇陵,明廷震动。凤阳是朱元璋的出生地、大明的中都,凤阳府的陷落对大明君臣的打击可想而知。就在1635年,侯方域特意写了一首《宿州》诗,记录那里本来是“大野龙蛇迹”,即明代开国皇帝的发迹之处,现在却是“荒原稚兔行。马饥鸣后队,寇乱泊孤城”的废园芜城的荒凉景象,所以感叹:“凭谁欲请缨”,可以看到他仍然踌躇满志的决心。

继而,朝中也发生了一些令侯方域父子感到不平之事。在侯方域的诗《早朝应司徒公教》中写:“御城佳气晓来新,九陌传钟近紫宸。曙汉全明鹓鹭影,仙韶不动舞仪尘。垂衣一拜劳元相,深殿微闻颂圣人。何苦悬鞀更多事,翠华散仗误行春。”[5]667诗题中的“司徒公”即指其父亲、户部尚书侯恂。从诗名可以看出,这是应父亲之教而写,反映了父子在朝中的处境和心情。在诗的后面,侯方域的好友贾开宗注:“是日,谏臣何楷以论阁臣事得罪。”点明了这首诗的缘起乃是侯恂在朝堂政局中所处的不利形势。①“何楷,字元子,漳州镇海卫人,天启五年进士。崇祯时授户部主事,进员外郎。侯恂任户部尚书,荐何楷为给事中。崇祯八年正月,农民起义军攻破凤阳,毁明皇陵。何楷劾巡抚杨一鹏、巡按吴振缨守护不力,并指辅臣温体仁、王应熊与之朋比为奸事。崇祯皇帝反而以‘忤旨’治何楷罪,‘镌一秩视事’。”见《明史·何楷传》[M].北京:中华书局.1974:7077.这里说的“元相”“颂圣人”,即讽刺侯恂的政敌温体仁在国事日非的情况下,仍一味歌功颂德的反常举动。而何楷弹劾温体仁的失败,亦预示侯恂在崇祯朝失败的开始。所以,诗的最后一句表示了侯方域对朝局深深的失望。

而这一年祸不单行的是,侯方域的家乡归德府城二月被围,大堤被攻破,死者万人。归德府城分为内城和外城,内为方形砖城,围七里,外城是圆形土城,周十六里,内外城相距里许。《商丘县志》一“城池”与郑廉《豫变纪略》二记载有:“崇祯八年春,农民军围归德。巷中皆置拒马木,其隘处,皆塞之;(内外城之间)隙地则掘堑坑如品字状。四周百姓,逃入城内,内城逼狭不得容,遂环堤而守之,树以门栅,编以篱木。二月二日,农民军攻破大堤,百姓内走则溺城濠中,外则堕坑堑,雍巷陌,相枕藉死者无算”。[5]657而此时的大明官军,由宦官刘元斌所率的禁军,在农民军退去之后“乃搜杀十余里外百姓论功焉,卒有追入至城濠斩首而去者,其语曰:‘借脑袋献功’。”[5]688

就是在这样的家国之殇的背景下,侯方域在此年(1635年)的秋天返回故里。《侯朝宗像》的年款正是1635年。如果我们把《侯朝宗像》置于此一历史背景,那么此图中的按剑的意象,以及忧郁的神情倒是非常符合。虽然我们已经无从知道肖像中的水域究竟是哪里的景物,或者仅仅是虚构的场景,但是我们从这幅“有场景的肖像画”中,深深感受到了像主当时在忧愁(秋景、愁容)和踌躇满志(按剑)之间的张力。如前所述,在各方面的记载中,侯方域当时的政治境况和生活状态亦为我们的这种感受提供了依据。那么这种感受是否还能够从更具体的图像元素中得到解析呢?也就是说,“场景的传记性质”是否也可以提供最基本的“模拟”维度?

三、自拟意图与传状式解读的错位

1635年,也就是在甲申之变的十年前,战火已经将侯方域的家乡重创(而归德城被彻底攻破是在1642年开封城破之后),归德府的民众在农民军和明军的战争中成为最大受害者。所以在1636年,侯方域回忆故乡外城被攻破的惨状记载:“数逢耆老淹留问,指点当年说大堤”,[5]675“大堤”即是土做的外城。国家将倾,而无人能匡扶,他父亲在朝堂又遭受排挤。1636年,他的父侯恂因薛国观、温体仁二阁臣的弹劾被下诏狱。

侯方域在1635-1636年间的一首诗,和《侯朝宗像》中的意境非常接近:“载酒消闲月,扁舟问水涯。沙昏藏浴鹭,烟薄出茅茨。浩荡从吾辈,乾坤适此时。应求渔父侣,归咏《去来辞》。”[5]676诗中的“扁舟”“茅茨”“薄烟”“渔父”在《侯朝宗像》中皆有图像可以对应。显然,“渔父侣”和“归来辞”应是这段时间侯方域经历报国之志后落寞的反映。岸边、水际的落寞英雄,手按剑柄、犹豫要不要和“渔父”为侣,自然会让人联想到《史记》中对屈原的那一段著名的描述。①《屈原贾生列传》:“屈原至于江滨,被发行吟泽畔。颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之,曰:‘子非三闾大夫欤?何故而至此?’屈原曰:‘举世混浊,而我独清;众人皆醉,而我独醒,是以见放。’渔父曰:‘夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?’屈原曰:‘吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣,人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!宁赴常流而葬于江鱼腹中耳,又安能以晧晧之白而蒙世俗之温蠼乎!’”见(西汉)司马迁著、韩兆琦评注:《史记·屈原贾生列传》[M].岳麓书社2011:1180.诗中的“应”字表达出,他并不会与“渔父”为侣,而是会像《史记》中所载的屈原与渔父的对话一样,继续自己的报国努力。若参看同为清初画家的吴历所绘制的《人物故事图册》中的“屈原投江”一幅,便可惊异地发现,二图在情境和人物设置上的不谋而合。

那么,后人是怎么解读画中形象呢?可曾对像主自拟屈原的初衷有所把握?

画面中共有六段题跋:

左右裱边的题跋,都是写给“子湘”(李星沅)的,题跋时间是道光庚戌(1850年)中秋晦日:

问谁能,陆离长剑,江边来作渔父。水花开到黄芦岸,遮莫瓜州前渡。烟外浦,计犹有、清平文雅台边树。长须击舻。试一曲琵琶,郎君玉貌,曾解断肠否。(虬髯拨棹者疑侯氏义仆故云)

东林帜,底事江南重举。十年沧海非故。伤心那独扬州梦,扇底桃花红污。风又雨,甚不著蓑衣,博浪椎空误。飘零片羽。笑我亦雕虫,壮年空悔,遗恨渺千古。

调寄摸鱼儿,道光庚戌中秋后十日,子湘尊兄明府属题。马平王锡振(画卷右侧)

拂珊瑚,钓竿秋影,掉头谁继巢父。翩翩公子南洲客,愁唤秣陵残渡。花外浦,浑不是、沧桑后日新亭树。西风画舻。问绣铗横霜,轻衣照水,曾悔壮游否。

风流在,坛坫东林重举。六朝金粉如故。桃花扇子胭脂井,一样伤心红污。江上雨,便迷了仙源,争被凡尘误。零缣断羽,剩玉貌留春,墨华栖恨,展轴一怀古。

调寄摸鱼儿和少鹤农部元韵题奉,子湘仁兄雅属。苏门姚辉第(画卷左侧)

1850年的两首“摸鱼儿”,来自王锡振和姚辉第,他们都是当时著名的文人。王锡振,又名拯,字少鹤,号定甫,广西马平人。道光二十一年(1841)进士,官至通政史。《清史稿》卷四百二十三有传。他以诗、文、词闻名当时。②王锡振在诗、文、词三方面都有突出贡献。他的传世诗集名《龙壁山房诗集》(亦称《龙壁山房诗草》),诗作达1129首(此据暨南大学杨骥学位论文《清代广西诗歌研究》统计数据)。徐世昌《晚晴簃诗话》将王锡振与朱琦、龙启瑞并列为诗名最著的广西三大诗人之一。在古文方面,王锡振是‘岭西五大家’(龙启瑞、朱琦、吕璜、王锡振、彭昱尧)之一,有《龙壁山房文集》。至于词,为清词‘后十家’之一。王锡振有词集《龙壁山房词》,亦称《茂陵秋雨词》。参见杨东甫.文坛名流王锡振[J].广西民进.2018(4).他题在画上的这首“摸鱼儿”收录在他的《龙壁山房词》中,名为《摸鱼儿·题子湘大令所藏侯朝宗秋江钓艇图影》,切实证明了这幅画当时就曾被“子湘”收藏。且此画曾被命名为《侯朝宗秋江钓艇图影》。“子湘”即李星沅,字子湘,号石梧。湖南湘阴(今为汨罗)人。清道光进士。并有文才,③李星沅有《芋香山馆诗文集》《李文恭公奏议》《李文恭公全集》《李星沅日记》等存世。李于1847年调任两江总督,在南京任上,整顿水师,建造船舰,肃清盗匪,拒绝帝俄商品驶进上海,大力护卫海疆。清廷倚重李星沅为江南屏障。题跋此图时(1850年),他代替林则徐为钦差大臣到广西剿匪。时号为湖南“以经济而兼文章”三君子之一。另一位题跋者姚辉第为道光三十年(1850)进士。

两首“摸鱼儿”围绕侯朝宗的身世用了很多典故,“陆离长剑”和“渔父”的典故最为明显的来自图像中的长剑、渔篓、钓竿、船夫组合而成的意象。毫无意外,它们会被解读为屈原在《涉江》和《渔父》中的自述:“带长铗之陆离兮”,以及“游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”的与渔父对话的屈原。这应该就是侯方域此像想要塑造的形象。

屈原其实也是侯方域诗文中常常用到的典故。如《过江秋咏八首》[5]1116-1118的最后一首借用屈原典故感怀;《送练三贞吉》:“九辨徒悲郢, 三谣乃去燕”[5]1089-1090更是以屈原自比。王锡振词中所提到的“瓜州前渡”即扬州南边的长江北岸,是侯方域追随史可法战斗过的地方。“雅台”则坐落在商丘市睢阳区商丘古城南湖东南畔,曾是孔子在宋国的讲学旧址。“一曲琵琶”来自侯方域写的《李姬传》所说李香君“尤工琵琶词”。侯方域乡试下第 ,归家在即 ,李姬只得在桃叶渡置酒送别 ,并歌琵琶词以送之,曰:“公子豪迈不羁,又失意,此去相见未可期,愿终自爱,无忘妾所歌琵琶词也,妾亦不复歌矣!”[5]291-291“东林帜”指侯方域祖辈父辈为东林党人,反对宦官。“博浪椎”指秦帝国初建时,张良为刺杀秦始皇,派大力士怀一百二十斤重的大铁锤埋伏路旁,秦始皇巡游至博浪沙时,掷锤偷袭,可惜误中副车而告失败。清初有以“棰秦”隐喻“棰清”的传统,但是侯方域由于在农民军攻打归德府时,损失一家20口,所以后来降清,助力绞杀反清农民军。所以虽然他后期有遗民思想,也是“博浪锤空误”。“笑我亦雕虫”指文学创作,因为侯方域是文坛名流。更指阮大铖为打击东林复社,作正续《蝗蝻录》《蝇蚋录》(后面的溥僡题跋中也提到);“壮年空悔”则为侯方域在35岁时,回想起自己遭遇坎坷,事业一无所成,悔恨不已,便将其书房更名为“壮悔堂”(图5),表示其壮年后悔之意。其友人为他出版《壮悔堂文集》十卷本。

图5 商丘归德古城中的侯方域故居 壮悔堂,笔者摄

题跋者都注意到了像主自拟屈原的意图,但两首词都对此点到为止,转而描绘晚明南都破后,对侯方域辜负故国、悔恨当初的哀叹。他们还都将画面定位在明末的南京,而其实,1635年,这幅画创作的时候,侯方域还未涉足秦淮。更有趣的是,几首词也不约而同地将《桃花扇》中的侯方域形象和历史上的侯方域进行了混合。

王锡振非常敏感地读出了此图试图塑造的像主形象——即运用泽畔“渔父”主题,并伴随“陆离长剑”等意象有意识地塑造出像主“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的形象。而作为读者,王锡振等人对像主形象塑造性的解读并没有就此打住,而是将1635年小像创作之后的种种事件也写进了词中:如在南京应试结识秦淮名妓李香君(1639年);为躲避阮大铖的迫害投史可法军(1644);被迫参加顺治八年的科举考试(1651)所留下的终身悔恨等等。也就是说,后人的解读是纵观侯方域一生的评价,这和小像自拟屈原式的自我形塑很有出入。解读者们所写的词都以踌躇满志、忧国忧民的英雄少年开始,却又以辜负故国、辜负红颜、壮年悔恨(戏剧中)的失足文人告终。

四、《桃花扇》与侯方域形象的重新建构

这种掺杂了对易代之际人物的亡国之痛(而不是踌躇满志),又揶揄其降清之丑行,继而空自翻悔的形象评价,在1960年的几首词中更被放大了。

画面裱边的顶端和底端各有两段题跋,为张伯驹、黄匑庵和溥僡、黄君坦所作:

觅仙源,洞远无处,逃秦空有渔父。斜阳红到芙蓉岸,秋老白门官渡。江上浦,看杨柳、蒲疏都是伤心树。乘风放橹。问万里波涛,寒潮来去,淘尽客愁否。

山河在,忍见降幡又举。新亭回首非故。腰间长剑终何用,龙气斗牛光污。挥泪雨、恁懊恼,当时我亦聪明误。调翎坠羽,叹壮不如人,老翻成悔,失足恨千古。

摸鱼儿 庚子秋乡后学张伯驹步王通政原韵拜题。

(画卷顶右)

泛扁舟,江湖满地,厕身溪叟渔父。故山猿鹤归何处,板荡衣冠南渡。芦荻浦,梦不到、蓬瀛竿拂珊瑚树。鸥汀劲橹。对一镜明漪,芙蓉两岸,争得遂初否。

茄花姜,钩党南都又举。寻巢燕子非故。梅妍柳翠伤心地,十二朱楼尘污。思旧雨、抚扇底,桃花生悔多情误。江天铩羽,叹憔悴儒冠,陆离长剑,遗恨忍终古。

庚子秋仲岁王少鹤通政摸鱼儿原韵拜题似丛碧道兄词掌雅属即政,甘龙樵父黄匑庵(画卷顶左)

大江边,钓竿长剑,何来如此渔父。秋风远近芙蓉岸,安稳秣陵津渡。黄叶浦,梦不到,十年外是前朝树。轻舟弱舻,问后日兰成,江关名重,能及此时否?

烟波阔,画桨何难再举。湖山无奈非故,空余扇底桃花色,惨淡不教尘污。倾泪雨,休更论,此身毕竟谁耽误。断萼无芳,啼鹃有恨,应不隔今古。

庚子秋日步王通政调均曼殊溥僡(画卷底右)

拂鱼竿,头巾未换,吟成空怨梁父。江湖自有鱼羹饭,剩水劝公勿渡。离恨浦,送嫋嫋,秋波一碧无情树。数声去舻,载赤脚髯奴,轻装剑客,驱鹭笑人否?

蝗蝻录,几见冥鸿远举。家山从此多故,春风燕子歌尘散,只惜青莲泥污。翻手雨,觅旧曲,吴娘一别婵娟误。南飞悴羽,叹梁苑风骚,夷门肝胆,掩泣更思古。

右调为韵脚所缚,词穷意复,再题一阕博丛碧词家笑。

遡明漪,芦中人在,飘零一剑相伴。长须打桨瓜皮小,蓑笠别开生面。枫叶岸,衬三两,芙蓉渺渺涵秋怨。江湖梦浅,是龙伯豪情,鸱夷初计,休认壮游倦。

浮家去,几日春灯世换。桃花红湿歌扇,风波懊恼船头掉,三十六鳞凄断。(雪苑殁时年甫三十有六)留画卷,只公子,商丘笑作同乡唤。双江不见(丛碧山房旧藏有王晋卿《烟江叠嶂》宋徽宗《雪江归棹图》,因署室曰双江阁,今二图已易主)胜破帽遮头,青衫惹泪,翻悔钓丝绊。

庚子岁除 甦宇黄君坦(画卷底左)

溥僡词的上阕对侯方域直接的讽刺。侯方域在顺治11年(1655)去世前不久,在《与吴骏公书》中表示他非常认同吴伟业“披裘杖藜,棲迟海滨,歌彼黍之油油”的生活。并论证了三点吴伟业不可出仕新朝的原因:1、“以弱冠未娶之年蒙昔日天子殊遇,举科名第一人”;2、“后不数岁,仕至宫詹学士,身列大臣”;3、“清修重德不肯随时俯仰为海内贤士大夫领袖,富贵荣华不过举第一人官学士足矣。学士少年皆已为之,今即再出能过之乎?奈何以转眼浮云丧我故吾?其不可者三也。”[5]169-171溥僡词中“问后日兰成,江关名重,能及此时否?”正是来自侯方域对吴伟业的劝诫之辞。溥僡恰恰是拿侯方域对吴伟业的劝诫反过来诘责侯方域。

侯方域在生命的最后几年,认同隐居的遗民生活。但就是这样一个“降清”之人,在幡然有悔意之后,对遗民之志的认同却是最强烈的。这一点和钱谦益、吴伟业非常相似。

侯方域《与方密之书》,是一场关于衣服、易服的叙事:

仆与密之交游之情,患难之绪,每一触及,辄数日营营于怀。及至命笔,则益茫然无从可道。犹忆庚辰,密之从长安寄仆檿丝之衣,仆常服之。其后相失,无处得密之音问,乃遂朝夕服之无斁;垢腻所积,色黯而丝驳,亦未尝稍解而澣濯之,以为非吾密之之故也。乙酉、丙戌后,制与今时不合,始不敢服,而薰而置诸上座,饮食寝息,恒对之欷歔。病妻以告仆曰:“是衣也,子之所爱,吾为子稍一裁剪而更之以就时制,即可服矣。”仆急止曰:“衣可更也。是衣也,密之所惠,不可更也。吾他日幸而得见吾密之,将出其完好如初者以相示焉。”盖仆之所以珍重故人者如此。密之或他日念仆而以僧服相过,仆有方外室三楹,中种闽兰粤竹,上悬郑思肖无根梅一轴,至今大有生气。并所藏陶元亮入宋以后诗篇,当共评玩之[5]564-565。

侯方域还有《谢方简讨送衣》:“早岁耽奇服,薄游赠檿丝。相怜知己意,总为岁寒期。素朴惭时制,陆离适我宜。无衣谁更赋,珍重在中笥。”[5]707

侯方域珍重朋友赠予的衣服,除了对友人的眷恋以外,还有一个重要信息,就是“乙酉丙戌后制与今时不合”,剃发、易服之令后,侯方域还保留了一件明遗民友人方以智送给他的明朝旧制的衣服,而且将之“薰而置诸上座,饮食寝息恒对之”,这件旧制之衣,浸染了旧朝旧友的形制和情感,是旧朝的象征和怀念的线索。

孔尚任在《桃花扇》中写道:“白骨青灰长艾萧,桃花扇底送南朝;不因重做兴亡梦,儿女浓情何处消”。[7]1699年的《桃花扇》传奇正是用侯、李因缘写南明衰亡、明清易代的政治风云。但《桃花扇》为了戏剧冲突之故,有多处与史实有很大出入[8]。侯方域与李香君的爱情故事除了在《壮悔堂集》中的《李姬传》中有模糊的透露之外,难寻踪迹。他们的因缘很可能只限于崇祯己卯(1639)前后。略作分析便捋出这样一条时间轴:若乙亥年(1635)曾鲸画《侯朝宗小像》;己卯年(1639)侯、李相识,因为侯方域在《李姬传》中明确写了“雪苑侯生己卯来金陵与相识”[5]291-292。但是《桃花扇》中故意把侯方域遇到李香君放置在了癸未年(1643)甲申前夕,以便剧情充分沐浴在国变之际。

抗日战争时期,著名剧作家欧阳予倩将《桃花扇》改编为话剧上演,但结尾改为侯方域剃发留辫,改换清服入仕,李香君愤而和其断交,在当时实为讥刺汪精卫而作。1963年,欧阳予倩的这个剧本更被拍成电影,在当时的影响可想而知。侯方域“汉奸”的形象被愈演愈烈。而收藏此幅肖像画的张伯驹,又是著名的戏剧票友。他们对侯方域戏剧角色的兴趣,让他们对整个绘画的历史背景模糊和戏剧化了。

场景肖像在明清之际的昌兴,对于肖像画创作是一种开创式的贡献。它使得肖像画的创作和解读暗暗发生了数种可能性的迁移,而这种迁移一旦发生,就沿着几条线索迅速蔓延,行乐图、宦迹图、易装图、别号图、草堂图等等都可以与之合并。肖像所要传达的像主精神世界的信息,在肖像场景中传达的更多、更丰富、更精确。这幅《侯朝宗像》真伪虽存在争议,但通过分析1635年侯方域所置身的历史背景,其像主年龄、精神刻画、场景设置都非常贴切,更在1850年和1960年两场文人就此的唱和中,显示出后人对此像的历史化解读。