综放开采覆岩“两带”高度影响因素及预测模型研究*

2021-06-08刘卓然赵高博

刘卓然,赵高博

(1.天地科技股份有限公司,北京 100020;2.河南理工大学 能源科学与工程学院,河南 焦作 454003;3.辽宁工程技术大学 土木工程学院,辽宁 阜新 125105)

0 引言

煤矿综放开采可诱发剧烈的岩层移动和严重的地表沉陷,且控制与修复技术难度大、成本高,是制约我国煤炭绿色高效开采的关键性技术难题[1]。研究综放开采覆岩“两带”高度(垮落带与裂缝带,也称“导水裂缝带高度”)影响因素及预测模型可为解决该技术难题提供岩层移动部分的理论基础。

国内外学者针对采动覆岩“两带”高度进行大量的研究:宋振骐[2]和钱鸣高等[3]分别提出的“砌体梁”结构模型与“传递岩梁”结构模型,为采动覆岩“两带”高度的研究做出突出贡献;许家林等[4-5]结合工程探测的方法,提出1种基于关键层位置预计覆岩破坏高度的方法;许延春等[6]通过收集不同覆岩岩性条件下的综放开采工作面覆岩破坏高度实测数据,回归得到覆岩破坏高度与开采厚度之间的经验公式;胡小娟等[7]定性分析覆岩破坏高度的主要影响因素,并得出计算覆岩破坏高度的公式;Zhang等[8-9]以岩层完成性指数、岩层强度与采动影响指数作为影响因素,提出对应的覆岩破坏高度计算公式;郭文兵等[10-11]提出覆岩破坏充分采动程度的概念及定义,对覆岩“两带”高度计算方法的研究具有重要理论意义。

上述研究针对采动覆岩“两带”高度计算方法进行较为详细的研究,然而适用于综放开采“两带”高度的预测模型鲜有提及。因此,本文在分析影响综放开采覆岩“两带”高度因素的理论基础上,提出综放开采“两带”高度预测模型,并通过工程实例进行合理性验证,以期进一步完善综放开采岩层移动部分的理论基础。

1 综放开采“两带”高度影响因素

地下煤炭综放开采覆岩“两带”发育高度及其形态的影响因素较多,分析综放开采“两带”高度的影响因素,可为进一步研究综放开采“两带”高度预测模型奠定理论基础。

1.1 采矿地质因素

1.1.1 覆岩岩性及其组合结构

综放开采覆岩破坏与覆岩岩性密切相关,且在相同的采煤条件下,覆岩岩性是决定覆岩破坏的主要因素。在水体下采煤时,可根据普氏系数(或称岩石的坚固性系数,记作f,无量纲)将覆岩岩性分为以下3类:1)坚硬型(f=4~8);2)中硬型(f=2~4);3)软弱型(f=1~2)[12]。另外,在《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》(以下简称《规范》)中,也可以根据覆岩综合评价系数P(其值取决于各层覆岩的岩性及其厚度)判定煤矿的覆岩岩性[13],如式(1)所示:

(1)

式中:mi为覆岩i分层的法线厚度,m;Qi为覆岩i分层岩性评价系数。

文献[14]研究表明,当上覆岩层属于坚硬岩层时,在采动影响下,导水裂缝带高度大。相反,当上覆岩层属于软弱岩层时,导水裂缝带高度小。

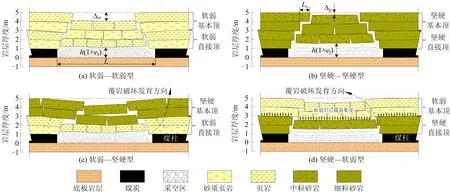

除上述分析的覆岩岩性因素外,覆岩组合结构对综放开采覆岩破坏的影响显著。为便于直观分析覆岩组合结构对覆岩破坏特征的影响,假设工作面的倾向长度为L,m;煤层及其上覆每一层岩层的厚度为h,m;软弱岩层与坚硬岩层滑落失稳垮落后的碎胀系数分别为er和ej。假设煤层顶板的第1层与第2层岩层为煤层的直接顶,第3层与第4层岩层为煤层的基本顶。基于上述假设,分别讨论4种覆岩组合结构对综放开采覆岩破坏的影响,如图1所示。其中,h为每层岩层的厚度,m;Ls为悬伸距离,m;Δrr为软弱-软弱型离层高度,m;Δjj为坚硬-坚硬型离层高度,m。

由图1可知:

1)软弱—软弱型。从直接顶到基本顶全部属于软弱岩层(如砂质页岩或页岩),随着综放开采工作面的快速回采,直接顶立刻垮落充填整个采空区,软弱基本顶受到垮落的直接顶岩石的支撑,会保持相对平衡。另外,由于上述假设软弱岩层的碎胀系数为er,则第1层软弱岩层垮落后,“两带”高度可表示为h(1+er)。

就软弱直接顶与软弱基本顶的视角而言(局部软弱覆岩视角),由于软弱岩层的碎胀系数较小,自直接顶至基本顶失稳垮落至采空区的岩块体积之和较小,因此,失稳岩块的顶部与上层未失稳岩层之间的离层高度(Δrr)较大;就整体软弱覆岩而言(整体软弱覆岩视角),上覆整体岩层稳定性差,在软弱岩层垮落的发生、发展过程中,软弱覆岩的下沉量较大,工作面回采空间和垮落岩层自身的空间由于上覆软弱覆岩的连续下沉而不断缩小,因此,软弱覆岩的垮落过程得不到充分的发展,此类型覆岩组合结构的“两带”高度最小。

2)坚硬—坚硬型。从直接顶到基本顶全部属于坚硬岩层(如中粒砂岩或细粒砂岩),随着综放开采工作面的快速回采,顶板开始具有一定的承载能力,随后因达到其极限跨距而失稳破断,在其垮落以前,顶板在采空区上方会悬露较大的面积。当其垮落后,会伴随着强烈的矿压显现。另外,由于上述假设坚硬岩层的碎胀系数为ej,则第1层坚硬岩层垮落后,“两带”高度可表示为h(1+ej)。

就坚硬直接顶与坚硬基本顶的视角而言(局部坚硬覆岩视角),由于坚硬岩层的碎胀系数较大,自直接顶至基本顶失稳垮落至采空区的岩块体积之和较大,失稳岩块的顶部与上层未失稳岩层之间的离层高度(Δjj)较小;就整体坚硬覆岩而言(整体坚硬覆岩视角),上覆整体岩层稳定性好,在坚硬岩层垮落的发生、发展过程中,垮落后的坚硬覆岩都将悬伸一定的距离,如图1(b)的LS,且弯曲下沉量较小。另外,坚硬覆岩失稳破裂后不易闭合与恢复其原有的隔水能力,因此这个类型覆岩组合结构的“两带”高度最大。

图1 4种覆岩组合结构对直接顶、基本顶破坏影响示意

3)软弱—坚硬型。直接顶属于软弱岩层(如砂质页岩或页岩),基本顶属于坚硬岩层(如中粒砂岩或细粒砂岩),力学结构为下软上硬。软弱直接顶板随采随垮,且软弱直接顶失稳垮落的岩块不能将采空区全部充满,在采空区冒落岩块与坚硬基本顶之间留下1个较大的空隙。在这种缺乏支撑的情况下,坚硬基本顶的运动活跃,此类型的覆岩组合结构将会形成典型的周期来压。坚硬基本顶的刚度大于软弱直接顶的刚度,处于上层的坚硬基本顶较处于下层的软弱直接顶会发生超前破断,因此坚硬基本顶上方的覆岩破坏朝着远离采空区的方向发育。

4)坚硬—软弱型。直接顶属于坚硬岩层(如中粒砂岩或细粒砂岩),基本顶属于软弱岩层(如砂质页岩或页岩),力学结构为下硬上软。坚硬顶板岩层直接与煤层接触,当工作面推进一段距离后其才能断裂,软弱基本顶随着坚硬直接顶的破断而失稳垮落,以载荷的形式施加在坚硬直接顶上。坚硬直接顶具有一定的承载能力,使得其上层的软弱基本顶保持稳定状态,因此坚硬直接顶上方的覆岩破坏朝着采空区正上方的方向发育。

文献[15]研究表明,一般情况下,不同覆岩组合结构条件下“两带”高度的优先次序分别为坚硬—坚硬、软弱—坚硬型、坚硬—软弱型、软弱—软弱型。上述的覆岩组合结构分类是基于岩层的强度和刚度,不同于某个单独岩石试验的刚度和强度。因此,在现场实际分析时,应考虑岩层的强度和厚度(或者层间距)。

1.1.2 煤层的赋存状态

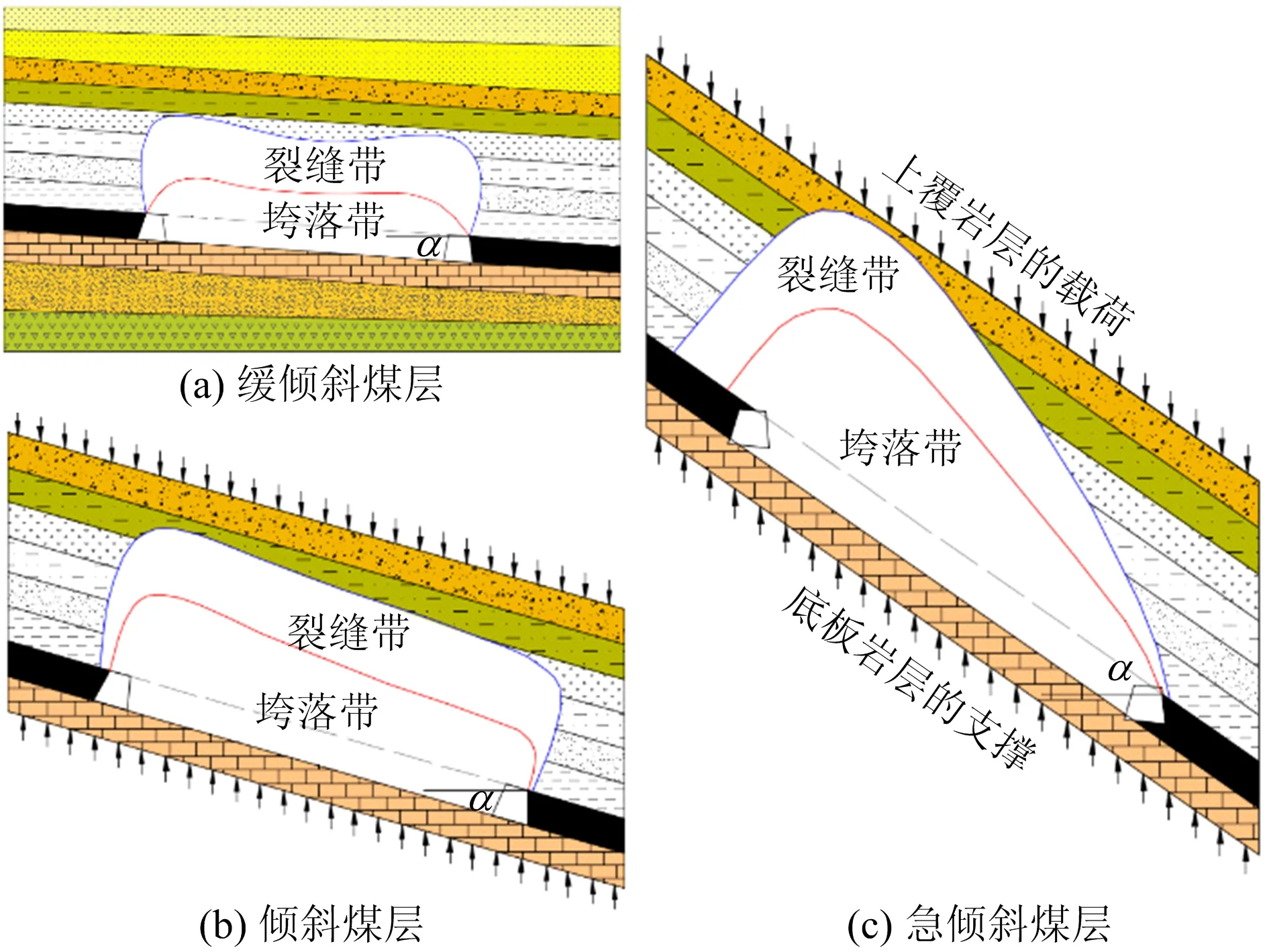

煤层的赋存状态对综放开采覆岩破坏的发育高度及发育形态影响显著。在进行综放开采时,煤层赋存稳定,结构简单,且主要以近水平煤层或缓倾斜煤层为主等[16]。因此本文仅讨论煤层倾角与煤层埋藏深度对综放开采“两带”高度及形态的影响。《规范》将煤层倾角分为以下3类:缓倾斜煤层(α=0~35°,其中,α为煤层倾角,(°))、倾斜煤层(α=36~54°)和急倾斜煤层(α=55~90°)。3种倾斜煤层对覆岩破坏的影响如图2所示。

图2 3种倾斜煤层对覆岩破坏的影响

由图2可知,煤层倾角对“两带”高度的影响也表现在其破坏形态上的不同。当开采缓倾斜煤层时(α=0~35°),采动垮落的岩块就地堆积且压实,采空区范围内“两带”高度基本一致,最终呈现出中间低两端高的马鞍形;当开采倾斜煤层时(α=36~54°),在工作面倾向上,采动垮落的岩块向采空区的下部滑动,处于下部的上覆岩层将受到一定的支撑作用,使得采空区上部“两带”高度大于采空区下部的“两带”高度;覆岩破坏形态将由马鞍形变化为近似抛物线形;当开采急倾斜煤层时(α=55~90°),在工作面倾向上,垮落岩块基本上能完全充满采空区下部自由空间,采空区上部的覆岩破坏的发育将非常充分,覆岩破坏形态由类似抛物线形变化为抛物线形。

另外,煤层埋藏深度对覆岩破坏的影响主要体现为覆岩破坏的剧烈程度。当煤层开采深度为25~2 700 m时,煤层受到的竖直应力基本上等于其上覆岩层的重力,因此,随着开采深度的增加,竖直应力增加,覆岩破坏越剧烈。

1.2 顶板控制方法

顶板控制方法是综放开采“两带”高度及分布形态的重要影响因素,其影响主要表现在覆岩岩体垮落方式、覆岩断裂的充分程度以及垮落岩块的运动方式等。顶板管理方法决定综放开采覆岩破坏发育形态和最大高度。常见的顶板管理方法有全部垮落、全部充填、部分充填和煤柱支撑4种类型。采用全部垮落法管理顶板时,覆岩破坏最严重,覆岩“两带”高度最高;而采用全部充填法管理顶板时,由于垮落空间有限,覆岩“两带”高度最小,但从经济角度考虑较为不利。

1.3 采煤工作面三维尺寸设计参数

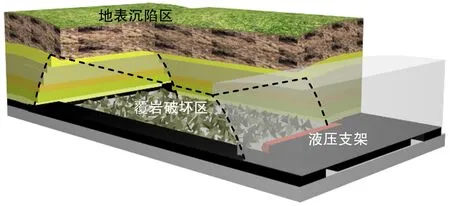

采煤工作面三维尺寸设计参数是引起覆岩破坏的根本因素。就煤矿现场开采而言,综放开采覆岩破坏属于1种三维空间的岩体破坏形式,如图3所示。

图3 综放开采三维覆岩破坏区域示意

由图3可知,综放开采工作面覆岩破坏区域属于三维空间,因此,不能单方面的考虑工作面走向或工作面倾向上开采厚度对覆岩破坏的影响,而是应综合考虑开采厚度、工作面走向长度与工作面倾向长度对综放开采覆岩破坏的影响。

1.3.1 开采厚度

开采厚度是影响综放开采覆岩破坏最大高度的主要因素,综放开采的煤层厚度越大,引起的采空区上方的覆岩运移自由空间越大,覆岩运移破坏越剧烈,从而引起的覆岩破坏最大高度也越大。《规范》中给出覆岩岩性为坚硬、中硬及软弱条件下的综放开采计算导水裂缝带高度的经验公式,反映 “两带”高度与开采厚度之间的正相关关系。

1.3.2 工作面走向长度与倾向长度

文献[17]研究表明,“两带”高度受工作面走向长度和倾向长度中较小者影响显著。对于综放开采工作面来说,工作面的走向长度远大于工作面倾向长度,此类工作面在走向上一般都能达到覆岩破坏最大高度要求的长度。但在工作面倾向长度上,往往难以达到覆岩破坏最大高度要求的长度。当工作面的走向长度与工作面的倾向长度均满足覆岩破坏最大高度要求的长度时,“两带”高度达到该地质条件下的最大值,此后,“两带”高度不再随工作面尺寸的增加而增加。

1.4 时间因素

1.4.1 工作面推进速度

综放开采矿井的推进速度较快,一般大于5 m/d。工作面的推进速度将影响老顶覆岩破坏稳定结构的形成。工作面推进速度较快时,短时间内直接顶将保持稳定状态且下沉变形量较小,从而使老顶失稳后回转角度较小;相反,工作面推进速度较慢时,老顶失稳后回转角度较大。因此,基本顶将更易形成稳定的砌体梁结构,会在一定程度上抑制“两带”高度的发育。

此外,综放开采的工作面推进速度快将导致采空区上覆岩层不能在短时间内充分卸压,覆岩岩层受到的破坏程度较小,从而保持相对完整的状态。反之,工作面推进速度慢时,上覆岩层受采动影响的破坏范围将增大。

为进一步说明工作面推进速度与“两带”高度的关系,借助综放开采工作面开采厚度与推进速度的关系进行分析,文献[18]指出:当工作面推进速度较快时,开采厚度一般较小,从而引起的“两带”高度较小;相反,当工作面推进速度较慢时,开采厚度一般较大,引起的“两带”高度较大。因此,综放开采工作面快速的推进速度对覆岩破坏发育可以起到一定的抑制作用。

1.4.2 覆岩破坏残余变形

时间的长短决定覆岩破坏后的重新压密程度。当覆岩破坏发育到最大高度后,失稳垮落后的岩块在上覆岩层的重力作用下将被重新压实,失稳岩块间的裂隙与失稳岩层间的离层裂缝趋于闭合,进而导致“两带”高度随时间的增长而减小,其减小的幅度与覆岩岩性、组合结构、覆岩破坏残余变形、物理力学特性及工作面的位置有密切联系。

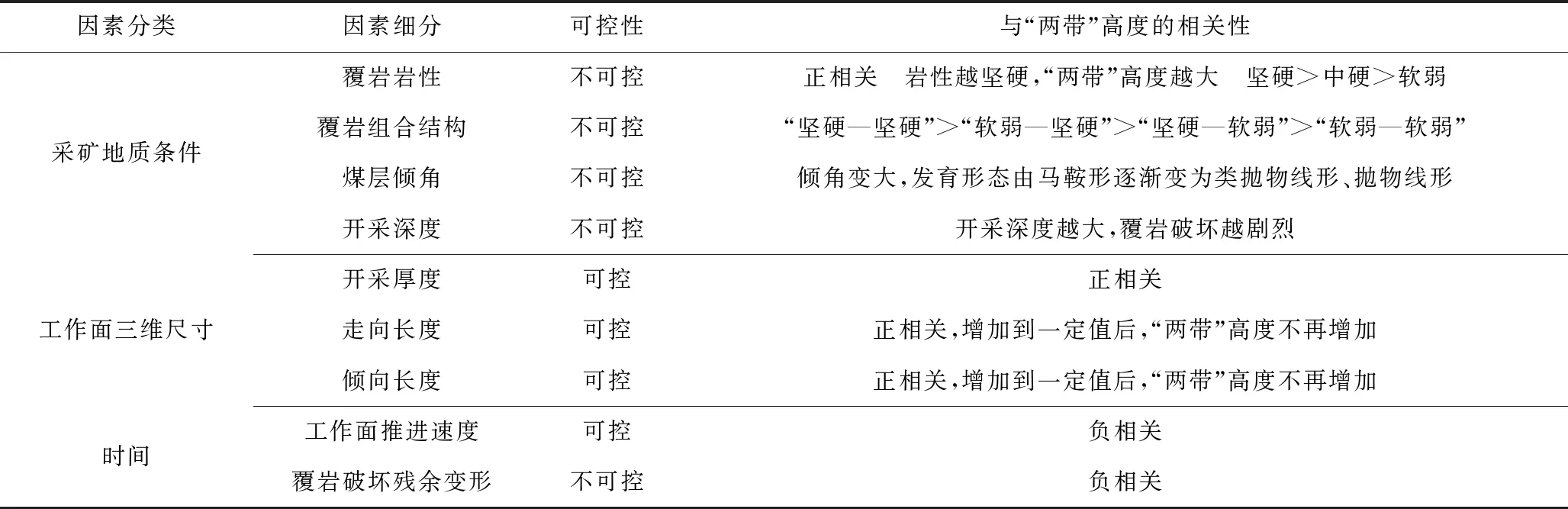

根据上述分析,顶板控制方法大多为全部垮落法。除顶板控制方法因素外,可对综放开采覆岩“两带”高度其他影响因素的可控性与相关性进行汇总分析,见表1。

表1 综放开采覆岩“两带”高度影响因素汇总

由表1可知,综放开采覆岩“两带”高度可控影响因素包括开采厚度、工作面走向长度与倾向长度、工作面推进速度;不可控因素包括覆岩岩性、覆岩组合结构、煤层倾角、开采深度与覆岩破坏残余变形。另外,综放开采“两带”高度与覆岩岩性、采高、工作面三维尺寸成正相关关系,与工作面推进速度、覆岩破坏残余变形成负相关关系;煤层倾角控制“两带”发育形态;开采深度控制覆岩破坏剧烈程度。

2 综放开采“两带”高度预测模型

2.1 综放开采“两带”实测高度样本集

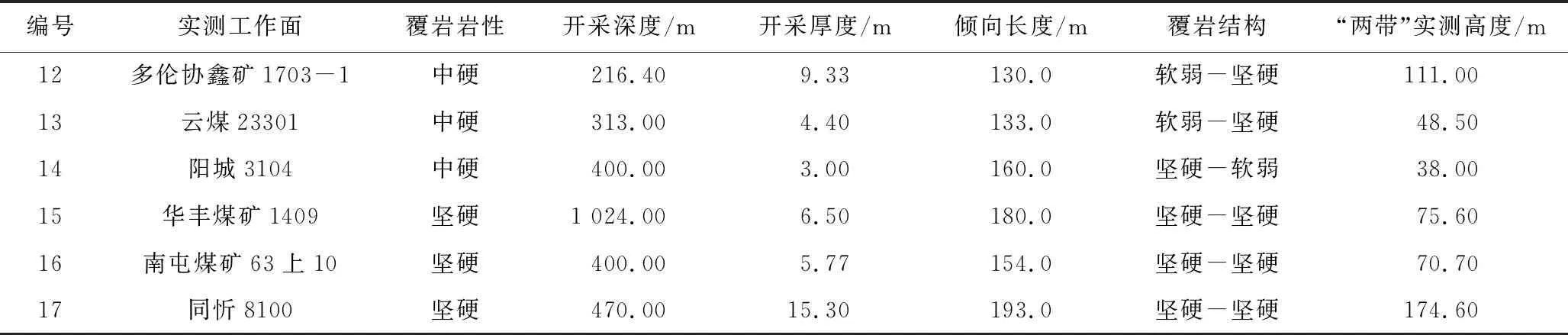

在分析综放开采“两带”高度影响因素的基础上,构建“两带”高度回归预测模型分析多因素对“两带”高度的影响,并通过调研和收集综放开采“两带”实测高度数据,建立相对应“两带高度”预测样本集,见表2。样本集共包括17个综放开采工作面,所有工作面走向长度均远大于其倾向长度,因此此类综放开采工作面的走向长度对“两带”高度的影响可忽略不计。

表2 综放开采工作面“两带”高度实测值及相关影响因素数据

2.2 “两带”高度多元线性预测回归模型

通过Origin软件分析综放开采覆岩“两带”高度与开采厚度、工作面倾向长度、覆岩结构、开采深度之间的关系。

文献[16]研究表明,覆岩结构可以设为空性变量,按照其导致的“两带”高度由小到大的顺序,软弱-软弱型、坚硬-软弱型、软弱-坚硬型、坚硬-坚硬型分别赋值为0.2,0.4,0.6,0.8。

表2(续)

通过统计软件Origin多元线性回归,求得各影响因素的回归系数,得出综放开采“两带”高度与影响因素的回归预测公式,如式(1)~(2)所示:

H=11.305M+29.131S+0.013D-0.207L+8.921

(1)

R2=0.974

(2)

式中:H为综放开采覆岩“两带”高度,m;M为开采厚度,m;L为工作面倾向长度,m;S为覆岩结构的幅值;D为开采深度,m;R2为相关系数,R2接近1说明预测回归公式的拟合性越高。

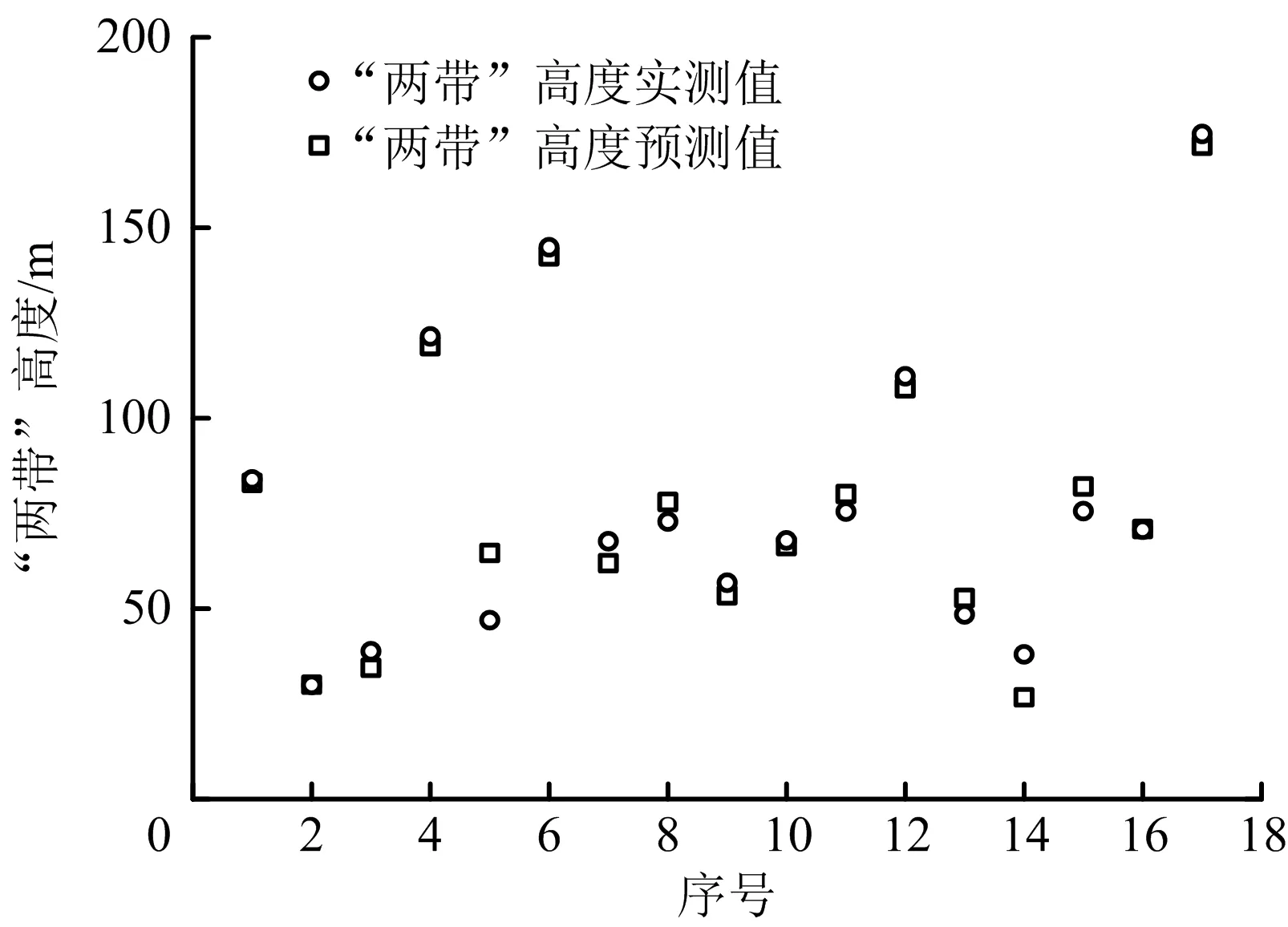

该预测模型的适用范围为采高3~15.3 m的综放开采工作面。根据式(1)~(2)对表2中的17个综放开采工作面进行预测,并与原实测值进行对比,如图4所示。

图4 综放开采“两带”高度预测值与实测值对比

由图4可知,上述分析得到的综放开采“两带”高度和影响因素的回归预测公式预测结果与实测值接近。

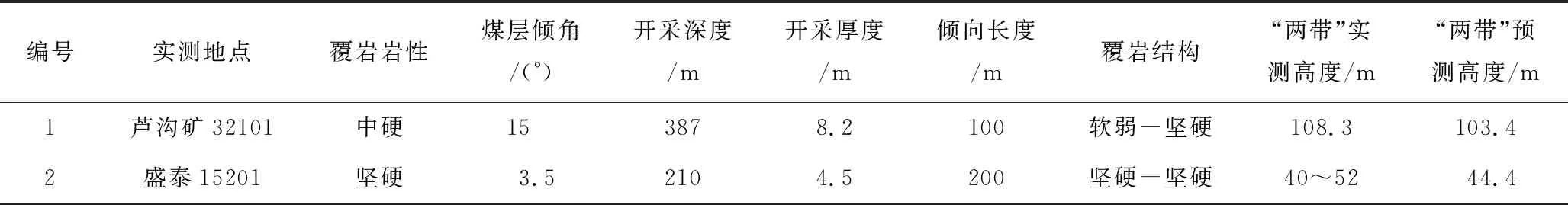

3 工程实例应用验证

为进一步检验式(1)的预测效果,应用该公式预测芦沟矿32101综放开采工作面与盛泰煤业15201综放开采工作面的“两带”高度,并与实测结果进行对比,结果见表3。

表3 综放开采工作面“两带”高度回归公式应用验证

根据式(1)计算芦沟矿32101工作面与盛泰煤业15201工作面的“两带”高度分别为103.4,44.4 m,预测值均在实测值范围之内,说明得到的综放开采“两带”高度多元线性预测回归公式预测效果较好。

另外,文献[1]采用地面钻孔观测法对芦沟煤矿32101综放开采工作面进行“两带”高度现场实测,结果表示,当地面钻孔深度大于278.7 m时,冲洗液漏失量开始逐渐增大,说明该层位的覆岩处于裂缝带顶部,工作面埋深为387 m,得到实测“两带”高度为108.3 m。数值模拟结果、现场实测结果均与上述预测模型计算结果(103.4 m)相近,进一步验证提出的综放开采覆岩“两带”高度预测模型的合理性。

4 结论

1)采用理论分析与经验公式方法将综放开采覆岩“两带”高度的影响因素划分为采矿地质因素、顶板控制方法、采煤工作面三维尺寸设计参数、时间因素4类。

2)综放开采“两带”高度与覆岩岩性、采高、工作面三维尺寸成正相关关系,与推进速度、覆岩破坏残余变形成负相关关系;煤层倾角控制“两带”发育形态;开采深度控制覆岩破坏剧烈程度。

3)建立综放开采“两带”高度预测模型,并进行工程实例应用验证,芦沟矿与盛泰矿2个工作面的“两带”高度预测值均在实测值范围之内,说明得出的回归公式预测效果较好,验证综放开采“两带”高度预测模型的合理性。