从考古新发现论贺州宋代青瓷窑业的形成

2021-06-08申素,由丹

申 素,由 丹

(1.南宁市顶蛳山遗址博物馆,广西 南宁 530299;2.广西贝贝特文化传播有限公司,广西 南宁 530022)

贺州市位于广西壮族自治区东北部,北邻湖南永州,西靠桂林,东邻广东清远,南接梧州。桂东北地区自唐代始,就有较为兴盛的青瓷业,目前已发表考古调查或发掘报告的窑址共有六处,分别为桂州窑 2 号窑[1]1、桂林东窑[2]1、全州古窑址群[3]1、永福窑田岭窑[4]1、永福山北洲窑[5]1、兴安严关窑[3]1。这些窑址都集中在与贺州一岭之隔的桂林,而具备同样地理环境条件的贺州地区却鲜有青瓷窑址的相关研究见诸报端。2018年,贺州富川对富阳至朝东的二级公路进行改扩建,经过前期调查,发现其中位于马山村的改建路段涉及两处青瓷遗址,于是对所涉及的两处青瓷遗址进行抢救性考古发掘①。本文根据发掘所得到的考古资料,对贺州宋代青瓷窑业的形成作以探索。

一、发掘窑址概况

本次发掘的窑址为一宋代青瓷民窑,发掘区有2 处,分别为一区和二区,两地间直线距离为150米,一区位于二区的东侧。一区窑址发现窑床2 座,均为长斜坡式龙窑,编号为Y1、Y2。两座窑都依地势而筑,Y2 是从坡脚至坡顶开挖一条沟槽然后在沟槽两侧用砖砌筑炉身而成,而Y1 的部分窑床修筑在Y2 的废品堆积之上,故Y2 的修筑年代早于Y1。两座窑的窑门、火膛、烟囱等大部分结构已经被破坏,仅存火膛底部黑色用火痕迹及窑尾部分砌筑砖块;窑顶已不存,仅残存部分窑壁,前段窑床保存较好,但中部及尾部因地势较高,窑床已被破坏。其中Y1 尾部残存部分大石块,可能是由于需要垫高尾部人为填充的;窑炉两侧用废弃匣钵及窑砖砌筑护坡,还使用小石子在窑床两侧砌筑窑路,见图1。Y2与Y1 基本平行,因前端埋藏略深的原因,前端窑壁部分可见起券顶的痕迹。两座窑床两侧都分布有数量较多的柱洞痕迹,可能是为窑炉搭设的雨棚或遮阳棚等附属建筑,见图2。二区窑址因早期村民修建道路及房屋的原因,发掘未见窑床,发掘清理了一处废品堆积遗存。

图1 护坡及窑路

图2 窑址发掘区

发掘出土器物以青瓷器为主,兼有少量酱釉器,主要为碗、碟、壶、罐、瓶、盏等生活日用器物。烧造方式主要采用仰烧法,直筒形匣钵叠烧,一钵多器,器与器之间用支钉圈等支烧器隔离,支钉圈形状规整,应为模制,但也发现少量随手捏制的支钉圈,可能为应急使用。支钉圈上整齐排列五个支钉,使用时有支钉的一面朝碗心,平整的一面朝碗底,所以器物内多残存五个支钉痕,影响美观。施釉主要采用浸釉和荡釉技术,圆形器普遍为内满釉、外半釉,也有部分内外满釉足底露胎。

器物以素面为主,部分器物装饰工艺为刻模印花,花纹以游鱼纹、菊瓣纹等为主。其中本次发掘收获最大的,应属在二区发现了两个带有明确纪年的阴刻模具,一个为双鱼纹,另一个为菊瓣纹。菊瓣纹模具上部边缘手刻“淳熙拾年夏孟月末旬周十七置用手记匠”。“淳熙”是南宋孝宗赵昚的年号,“淳熙十年”为公元1183年,正是南宋中期。

(一)部分出土器物

1.模具

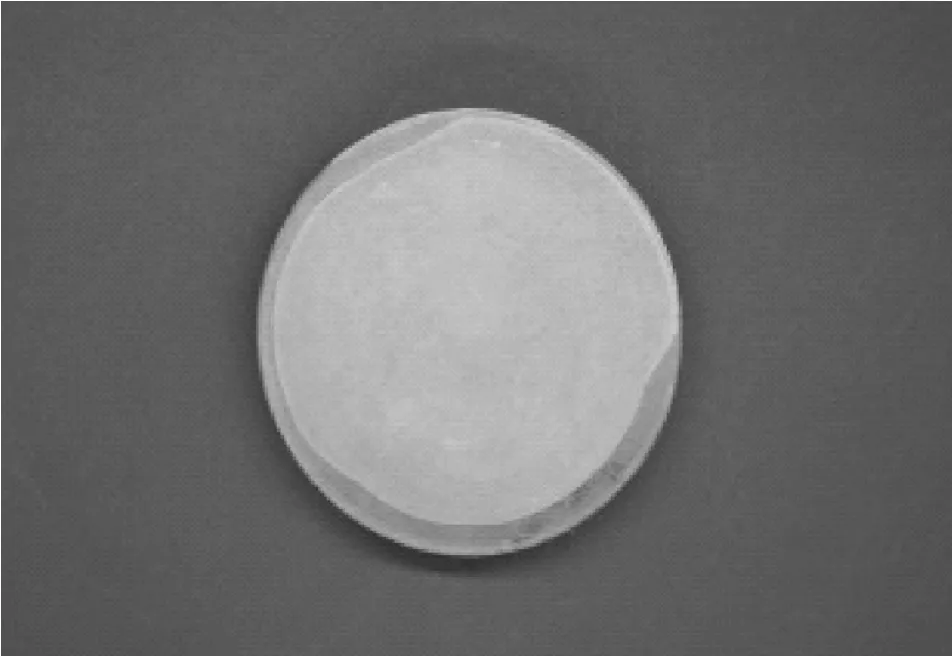

印花装饰是马山窑址的主要装饰手法,窑址共出土印花模具3 件。其中两件模具印面圆凸,柄部粗大,微束腰,柄径略短于面径,中空,广西地区称之为“花头”。另一件为八角纹模具。

阴刻双鱼纹模具,印面圆凸,粗柄呈束腰形,柄部半残,中空。印面基本完整,双鱼首尾相对,周围饰莲蓬纹和水草纹,里心做八角纹,外为圆形压印,整体呈黄灰色,见图3。

图3 阴刻双鱼纹模具

图4 阴刻莲瓣纹模具

阴刻莲瓣纹模具,印面圆凸,粗柄呈束腰形,中空。器物整体完整,印面阴刻莲一朵,莲叶抽象为曲线纹,里心为一朵莲蓬。印面中部呈黄色,边缘呈青灰色,应是烧造火候差异导致,见图4。柄部束腰处卧刻“淳熙十年夏孟月末旬周十七置用手记匠”铭文。

阴刻八角纹模具,印面圆凸,底座径略大于印面径,大体呈柱状,略束腰,半残,印面完整,见图5。

图5 阴刻八角纹模具

2.器物

马山窑出土的器物,以碗、盘、碟、盏、壶、罐等日用器为主,还有杯、瓶、灯、砚等。瓷器制作用的黏土多为就地取材,两处窑区旁不到十米的地方都有土坑,可能是当时取土形成的。胎质较为粗糙,断面还可见气泡和砂石,呈现灰白色或者青灰色,生烧器呈现青黄色或黄褐色。胎体较为厚重,尤其是下腹部尤甚。釉色以青釉、酱釉为主,而且生烧器很多,无法确定其釉料颜色,青釉色也不纯,以青黄、青灰为多。器物制作较为粗犷随性,足部还可见切削痕,外壁还留有粗大棱起的切削痕迹,似乎是有意为之。器物以素面为主,少量器物以印花为装饰手法。纹饰题材主要为植物花卉,或者游鱼等动物纹样。现介绍部分典型器物。

碗,尖唇,斜深直腹,圜底,矮圈足略外撇。器里印阳文花草纹。器内施满釉,器外施半釉,生烧,见图6。碗,尖唇,斜深直腹,圜底,矮圈足略外撇。器里周壁印阳文牡丹纹,每两朵牡丹之间夹一草叶纹,里底印盛开重瓣莲花纹。器内施满釉,器外施半釉,生烧,见图7。

图6 花草纹碗

图7 牡丹纹碗

碟,尖唇,斜直腹,小平底,矮圈足。器里印交枝牡丹纹。器内施满釉,器外是半釉,生烧,见图8。

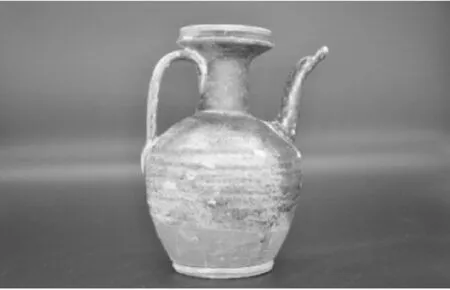

执壶,盘口,长直颈,斜折肩,圆弧腹,最大径在肩部,腹部有明显的切削痕,圈足。灰黄胎,酱釉不及底,见图9。

图8 交枝牡丹纹碟

图9 执壶

盏,敞口,斜直腹,圆底,平足。青黄釉,内里施釉不及口沿,外部不施釉,见图10。

图10 盏

(二)发掘分析

第一,此次发掘出土“淳熙十年”纪年的模具,根据出土器物及烧造方式等可以确定二区窑址的烧造年代为南宋中期,这一点应该是毋庸置疑的。但在发掘过程中,笔者发现一区相较于二区,在器物和烧造方式上有一些不同。一区出土器物多为素面,且以碗、盘、碟等为大宗,釉色多为青釉,只有少部分酱釉器,而且出土很多支钉圈;而二区出土器物较多带有花纹,且出土的壶、瓶、罐等琢器所占比例较一区高,酱釉器所占比例也比一区的高,较少发现支钉圈,而且无论是从造型还是装饰上,二区的器物都较一区质量高。笔者推测两区在烧造的分工上可能略有差异:一区偏重圆器的生产,二区偏重琢器的生产,且二区工艺技术水平较一区略高。

第二,两处窑址的延烧时间不长。从发掘得到的资料看,一区两座窑残长34 米,Y1 前段宽2.2米,尾宽2.6 米,窑床倾斜角度为12°,尾部略微平缓,为 10°;Y2 前段宽 1.8 米,尾宽 2.3 米,较 Y1 略窄,窑床倾斜角度为12°。虽是残长,但前部已见用火痕迹,应该是火膛,后部虽未发现烟囱等遗迹,但窑床已高出地面,按堆积分布的情况看,已离窑尾不远,所以整个龙窑的长度应该在35-40 米之间。烧造技术为匣钵叠烧,匣钵叠烧带来了巨大的产量的增加,同时也造成了产品的废品率较高,发掘时可见大量堆叠废弃的碗、碟等,但发掘过程中堆积最厚的区域,堆积厚度也不过1.5 米,相比两座龙窑的产量来讲,显然不能是长时间生产所形成的。同时,如果窑床是长时间使用的,那么窑壁上必然会形成较厚的烧结面,也就是俗称的“窑汗”,但在实际的发掘中,并没有发现这种现象,反而是窑壁烧结面深度较薄,并不是长时间烧造形成的。所以推断此处窑址延烧时间不长,因而年代也就根据出土纪年器物的年代确定在南宋中期,前后持续时间应不超过十年。

二、南宋之前桂东北地区的青瓷

宋代桂东北地区制瓷业发达,尤其以漓江、洛清江流域的青瓷生产为主,其中的永福窑[4]4、兴安严关窑[3]5、全州窑[3]5等都是其中规模较大的青瓷生产窑场。

1.桂林永福窑

永福窑位于桂林永福县永福镇楠雄村南的窑田岭到广福龙乡龙溪村一带长约6 千米的洛清江两岸的坡地上,从北宋早期开始设窑烧造,直到南宋亡停烧,延烧时间接近三百年,是桂东北地区延烧时间最长、规模最大的窑址。永福窑的烧造可分为四期,与马山窑址年代接近的当属第四期窑田岭窑区,产品以碗、碟、盏、盘等小件器物为主,壶、罐、盆等大件器物较少。制作工艺采用整体拉胚旋削技术,造型较为规整统一。以撇口、斜弧腹、矮圈足器为主,器外壁旋削,圈足以浅挖足为主。施釉以浸釉和荡釉为主,少量采用刷釉。装饰工艺以刻模印花技术为主,其次为刻花和字装饰,还有少量彩绘。烧造工艺主要采用仰烧法,直筒型匣钵叠烧,一钵多器,器与器之间用支钉或垫饼等支烧器隔离,还有套烧、对口烧、裸烧等。釉色以青釉为主,兼有酱釉,还有铜红釉器。

2.兴安严关窑

严关窑位于桂林兴安县城西约10 千米、严关乡所在地灵渠古运河南岸,从南宋早期开始烧造,一直持续到南宋灭亡,前后约一百年时间。产品以碗、盘、碟、罐、盏等日用器为主。制作工艺朴实,不刻意追求精致,器物外壁还留有粗大有棱的旋削痕迹。施釉普遍使用浸釉法,器物外壁下腹部以下露胎。装饰手法以印花为主,还有刻画花和点洒褐彩及窑变釉、彩绘等装饰手法,印花装饰占绝大部分。装烧上采用明火叠烧法,不使用匣钵。碗、盏、盘、碟等圆器装烧时器物之间的间隔物是直径约1 厘米的略呈圆形的支钉,使用时随意捏制,一般为4-6颗。装烧时还使用垫柱支烧,筒形垫具与器物之间用泥条做成的垫圈间隔并使之稳固,垫具制作相当规整。釉色以青釉为主,兼烧酱釉,还有月白、淡青、玳瑁和兔毫釉等新品种。

3.全州窑

全州窑大部分位于桂林全州县永岁乡湘江西岸,位置相对集中,主要由永岁江凹里窑址、永岁青木塘窑址、永岁上改洲窑址、永岁下改洲窑址、蕉江万板桥窑址、永岁初发村窑址等组成。窑址延烧时间较长,从北宋延烧至明清时期,盛烧期集中于北宋早、中期和元代两个时期。主要以生产碗、执壶、盘、碟、杯、罐、盏托、碾槽等器物为主。装烧方法为匣钵和垫圈套叠装烧,大件器物用匣钵单件装烧,碗、盘、盏等圆器则以直筒型匣钵支钉圈叠烧。釉色多为青釉,颜色深浅不一,此外还有少量酱釉,釉色均匀。

从上面的介绍中我们可以看出,宋代桂东北地区的窑址,主要以民窑为主,器物类型以日常生活用具为大宗,产品主要以青瓷为主,兼烧酱釉器;装烧工艺多为匣钵叠烧或直接裸烧,在器物的精细制造上较为欠缺。

三、贺州马山窑址的技术来源

马山窑址出土大量的标本,为探究马山窑的技术来源提供了很多有价值的参考。广西宋元时期,瓷器印花装饰用模具———花头,广泛存在在青瓷和青白瓷窑址中。从目前的考古材料看,花头的形制主要有两种,一种是桂东地区宋代青白瓷窑址中的大头小柄模具,另一种是桂东北地区的柄部与花头部分大小相当,中空的蘑菇形模具。马山窑址发现的两件模具,无疑是第二种,与桂东北地区兴安严关窑出土的模具形制上基本一致,包括束腰部分刻字的字体写法都如出一辙[3]5。同时,严关窑出土的模具上也刻有年代,经当时的研究者判断,应该为隆兴元年(1163年)[3]5,与马山窑址的淳熙十年(1183年)相差不过二十年。同时,出土模具上的八角纹,在严关窑出土器物上也有发现,表明两窑应该是同一时期。而且马山窑址出土模具样式及器物器型,包括纹饰,如双鱼纹、交枝牡丹纹、莲瓣纹等,与严关窑出土器物都有很多相似甚至相同的地方。因此,马山窑址和严关窑址应该是两处属于同一窑系的不同窑址。

笔者认为,严关窑与马山窑址之间应该没有大规模技术交流,也就是说马山窑址的技术不是从严关窑而来,理由有二:一是烧造技术不同。马山窑址烧造时间较短,前后应不超过十年,同时期严关窑烧造主要采取露天明火叠烧,不使用匣钵,使用垫柱垫高器物以使釉面烧结成型,器物之间使用随意捏制的支钉,垫圈也是用手捏制为环状,置于垫柱之上以稳住叠烧的器物[3]6。而马山窑址发掘出土大量的筒形匣钵,碗、碟、盘等圆器为一钵多器烧造,其他大件器物使用明火裸烧;仅发现极少量的碗状锯齿口垫具,没有发现垫柱,器物生烧率很高;大量使用统一制式的支钉圈,这种支钉圈应该是专门模制,支钉圈自带支钉,不需要窑工自己用手捏制,形状规整。二是釉色不同。发掘者将严关窑大致分为三期,其中第一期以“烧青釉、酱油为主”,“生产碗、盘、碟、盏等生活用器的窑厂”;第二期“釉色除旧有的青、酱釉外,增加了淡青、月白、墨绿、玳瑁和兔毫釉及点洒褐彩等新品种,打破了以青、酱釉为主的格局,使严关窑的产品呈现五彩缤纷、争芳斗艳的繁荣景象”[3]6。根据马山窑址的发掘情况,除青釉、酱釉外,并未发现其他釉色产品的出现,仅发现一件兔毫釉盏,并不能当作其生产此类产品的依据。根据出土情况,马山窑址的烧造年代应该为南宋淳熙十年(1183年)前后,此时严关窑正值第二期。因此,根据上面两点理由,笔者判断严关窑与马山窑址之间应该不存在技术的源流关系。

根据严关窑发掘者的判断,诸多方面与湖南湘江下游流域的衡山窑、蒋家祠等窑址都有相同或相似的地方。这一地区的产品基本为青釉产品,同时还有青黄釉等釉色,釉面多见细开片[6]6,通过对比,与马山窑址出土的器物有很大的相似性。因此,马山窑址的技术源头也应该是湖南湘江下游地区的窑址。

四、贺州青瓷业的形成

宋代贺州,辖临贺、冯乘、谢沐、封阳、桂岭、富川、荡山等地。除谢沐县治及部分县地在今湖南省境域,冯乘部分县地在今湖南省境域外,其余县均在原梧州地区境域,辖及今八步、富川、钟山等地。根据目前的考古调查资料,宋代以前贺州地区没有成规模化的青瓷窑址遗存。同时,在发掘时,当地文管所的同志还反映,富川境内的岔山、秀水等地还有许多类似的青瓷窑址,器物类型及釉色与马山窑址的器物相似,应该也是宋代的青瓷窑址遗存。据此推测,南宋初年应该是贺州地区青瓷窑业形成的时期,其原因主要有以下几点。

第一,贺州地区的自然资源,为青瓷窑业的发展提供了保障。贺州地处广西壮族自治区东北部,属亚热带季风气候区,境内水资源丰富,降水量充足,植被覆盖率高,富含适宜瓷器制作的粘土,为发展瓷器制造业提供了基本的原料准备。这一点与相邻的湖南南部地区和桂林地区的自然环境十分相似。

第二,南宋的政治局势的影响,造成湖南南部各窑厂向南迁移。北宋靖康二年(1127年)四月,北宋灭亡,赵构即位,建立南宋。之后金军继续紧逼,迫使南宋朝廷偏安江南一隅。同时,南宋统治者对南方各地横征暴敛,赋税繁重。在这种内外夹击下,江南民众奋起反抗。南宋建炎四年(1130年),爆发了钟相杨幺起义,这次起义围绕洞庭湖地区,持续时间长达六年,使本就动荡不安的湖南地区烽烟四起,给宋王朝造成了沉重打击。

绍兴元年(1131年),曹成率部入汉阳军,接受南宋政府诏安,任荣州团练使,知郢州(今湖北钟祥)。其拥兵自重,后引兵进扰湖南,十二月进占道州(今湖南道县)。绍兴二年(1132年)被岳飞打败于贺州莫邪关、桂岭关,后降于韩世忠。[7]7

从上面的历史叙述中不难看出,南宋初年,湖南地区多战乱,社会动荡,难以保证相对稳定的社会生产生活,加之“淳熙元年,浙东、湖南、广西、江西、蜀关外皆饥,台、处、郴、桂、昭、贺尤甚”[7]7,因此,许多湖南籍窑工往南逃难以躲避战乱的可能性很大。与马山窑址同时期的永福窑田岭窑、全州窑、兴安严关窑等桂东北地区的窑址的兴起,都与此有关。

自古由湖南入广西,主要是走湘桂走廊。湘桂走廊是中原地区与岭南最重要的交通路线,进入广西依次为全州、兴安、灵川、桂林、永福等地。但还有一条路线知名度比湘桂走廊要小,那就是连通潇水到达贺州,沿永州、道县、江华、富川,到达贺州市八步区的潇贺古道。潇贺古道,又名秦建“新道”,原称岭口古道,后来称楚粤通衢、富川驿道。最开始修建的目的是维护秦王朝对岭南三郡的管辖。宋周去非在《岭外代答》一书中说:入岭南之途有五,“自道入广西之贺四也”[8]7,说明潇贺古道是中原地区进入岭南的五道之一。

根据出土资料的研究推断,马山窑址与严关窑之间并没有明显的继承关系,因而笔者推测,当时的窑工,应该是为了躲避战乱,经道县、江永进入广西到达富川,并在此地建立窑厂开始烧窑。宋代广西人口增长较快,其中大部分是来自广西以北地区的难民。大量人口的涌入,日用品的需求量也大幅提高。在以丘陵地貌为主的广西,长距离运输不便,那么在人口聚居区域开设窑厂生产生活用品也就是理所当然的事情。这些迁移而来的窑工利用贺州地区丰富的自然资源,开始生产日用瓷器,销往周边地区。

第三,富川地区水运交通便利,有利于瓷器的外销。富川地区属于典型的南方丘陵地带,山多路陡,陆路交通不便,原本是不利于瓷器这种易碎品运输的。但是富川地处亚热带季风气候区,降水量丰富,区内河流众多,因而水运交通极其便利,从富川经贺江水路可直达贺州及梧州,在梧州汇入西江可直达广州出海。水路沿线辐射地区面积大、人口多,瓷器需求量大。又因为瓷器是宋代对外贸易的主要商品之一,每年出口大量的外销瓷,客观上需要内陆地区大量的瓷器供应,所以在一定程度上刺激了富川青瓷窑业的产生和发展。

以上的结论仅仅只是根据现有的考古资料进行的推测,文中也提到马山窑址附近地区还留存有大量的窑址遗存,希望之后新发现的材料能为我们对贺州地区青瓷业的形成时间研究提供更加准确的判断依据。

注:

①因马山窑址的发掘报告尚未发表,文中关于马山窑址发掘情况的资料均为广西文物保护与考古研究所提供,在此对广西文物保护与考古研究所及发掘领队表示感谢。