《红楼梦》在新疆少数民族大学生中的传播分析

2021-06-08徐军华

徐军华

(新疆师范大学,新疆 乌鲁木齐830017)

在漫长的历史发展过程中,中国各民族形成了你中有我、我中有你、水乳交融的“一体多元”①“一体”指中华民族,“多元”指56个民族。中华文化格局。从某种意义上说,文化认同是国家认同、民族认同的基础和核心,只有实现了文化认同,才能真正实现国家认同。2014年3月教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,2017年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,两个文件都强调要将中华传统文化教育贯穿大中小学教学过程中。2017年9月,全国统一使用人民教育出版社出版的《语文》教材(以下简称部编本《语文》教材),新疆基础教育中的汉语课不再使用《汉语》教材或者《语文》教材(新疆版),而是全部使用部编本《语文》教材。新启用的部编本《语文》教材最突出的变化是古诗文篇目大幅增加,仅小学6个年级12册教材中就有古诗文132篇,平均每个年级20篇左右,约占课文总数的30%。这对新疆基础教育中担任语文课教学的少数民族教师提出了严峻挑战,也对培养基础语文教育师资的师范类院校提出了更高要求。

一、问卷样本情况

本文以中华文化经典著作《红楼梦》阅读为个案,以新疆师范大学中国少数民族语言文学专业(师范类)二、三年级学生(包括维吾尔族、蒙古族、柯尔克孜族)为调研对象,发放关于《红楼梦》阅读情况的调研问卷100份,收回97份,期望通过对《红楼梦》在少数民族大学生中的阅读接受情况的调查及分析,了解《红楼梦》在新疆少数民族大学生中的传播情况,为提高新疆基础教育中的古诗文教学能力提供参考。

选择新疆师范大学中国少数民族语言文学专业的学生作为研究对象,原因有二:一是这部分学生均为民考民学生,中小学阶段开设过母语文和汉语课程,进入大学后又进行了一年的预科学习,MHK(中国少数民族汉语水平等级考试)水平均在三乙①通常达到三乙以上者,在听、读、写等方面均达到一定水平。具体表现为:在国家通用语言授课过程中基本没有听力和阅读障碍,能够使用国家通用语言进行口头或书面形式的概括叙述,可以阅读科普文章和新闻报道,具备撰写一般性叙述文、应用文的能力。以上,已经基本具备了阅读《红楼梦》的语言能力;二是这些学生开始进行专业学习后,学习了中国古代文学史、古代汉语、《论语》导读、《红楼梦》导读等相关课程,已经基本具备了阅读《红楼梦》的文化能力。新疆师范大学中国少数民族语言文学专业的学生相较于其他专业少数民族学生而言,具有较好的阅读《红楼梦》的语言能力和文化能力,选取这部分学生作为调研对象具有一定的代表性。

二、新疆少数民族大学生《红楼梦》阅读困境

通过对新疆少数民族大学生阅读《红楼梦》情况的调查问卷进行梳理可以发现,学生们对中华文化经典作品的认识不够深入,对《红楼梦》缺乏主动阅读的动机及兴趣,其国家通用语言文字水平限制了对《红楼梦》等经典作品的接受程度。同时,对《红楼梦》等经典作品的阅读受到“快餐式”阅读的冲击和传播方式多样化的影响。

(一)对中华文化经典的认识有待深化

习近平总书记2018年在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话中指出:“我国产生了老子、孔子、庄子、孟子、墨子、孙子、韩非子等闻名于世的伟大思想巨匠,发明了造纸术、火药、印刷术、指南针等深刻影响人类文明进程的伟大科技成果,创作了诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等伟大文艺作品,传承了格萨尔王、玛纳斯、江格尔等震撼人心的伟大史诗,建设了万里长城、都江堰、大运河、故宫、布达拉宫等气势恢弘的伟大工程。”②详见《习近平在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话》,http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0515/c64094-31710993.html。在中华民族一体多元的文化格局中,“一体”指中华文化,“多元”指各民族文化,中华优秀经典著作既包括汉民族的文化经典,也包括藏族、维吾尔族、柯尔克孜族等各少数民族的文化经典,如《格萨尔王》《江格尔》《玛纳斯》等。从表1可以看出,对于“中华文化一体多元”,70.1%的同学选择“非常认同”,27.8%的同学选择“认同”,2.1%的同学选择“基本认同”,说明调查对象全部认同“中华文化一体多元”。

但由表2可以看出,调查对象对中华文化经典作品的认识还比较模糊。对《论语》《红楼梦》等经典作品的认识占比为78.4%和76.3%,对《江格尔》《玛纳斯》等作品的认识占比仅有45.4%和46.4%,说明有一半多的学生对少数民族经典文学作品也属于中华文化经典作品这个问题认识比较模糊。由此可知,调查对象虽然高度认同并接受“中华文化一体多元”,但对其还缺乏深刻理解。

(二)缺乏主动阅读的动机及兴趣

《红楼梦》代表了中国古代文学的巅峰,鲁迅曾在《中国小说的历史的变迁》中对其给予了高度评价:“至于说到《红楼梦》的价值,可是在中国底小说中实在是不可多得的。其要点在敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物。总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。”①详见鲁迅著《中国小说的历史的变迁》,中国文史出版社2002年版,第347页。《红楼梦》既是过去的,也是当下的,其文学艺术价值并未随着时代的结束而结束。当代大学生更应该对这部大百科全书式的经典作品沉潜涵泳,进而体悟人生,获得审美愉悦。

为进一步了解调查对象阅读《红楼梦》的情况,本研究设置了“如果进入图书馆,你是否会主动翻阅《红楼梦》”“你是否阅读过《红楼梦》”“你阅读《红楼梦》的目的是什么”以及“你认为目前大学生还有阅读《红楼梦》的必要吗”等问题进行调查。

从表3、表4可以看出:调查对象阅读《红楼梦》的主动性不足,97名同学中只有不到一半人进入图书馆会选择阅读《红楼梦》;仅有18.6%的同学完整阅读过《红楼梦》,34.0%的同学则“完全没读过”。这种情况令人堪忧。《红楼梦》属于新疆师范大学必读书目中的精读书籍,且学院也曾开设过《红楼梦》导读课程,但最终结果依然不尽如人意。

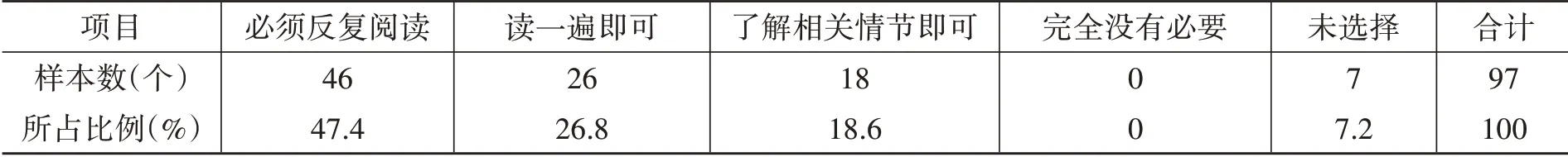

由表5、表6可知:关于阅读《红楼梦》的目的,73.2%的同学选择“对中华文化感兴趣”;关于当前阅读《红楼梦》是否有必要,47.4%的同学认为“必须反复阅读”,26.8%的同学认为“读一遍即可”,即74.2%的同学认为目前大学生必须阅读《红楼梦》。

表6 你认为目前大学生还有阅读《红楼梦》的必要吗

结合表3和表4可以看出,多数同学对以《红楼梦》为代表的中华文化经典著作感兴趣,也认为应该加强阅读,但是仅停留在兴趣阶段,且大部分同学对阅读经典的认识还不够深入,如果没有强制的阅读要求,学生往往缺乏阅读主动性,而且践行程度较低。

一部作品的价值必须通过读者的阅读欣赏才能得以实现,“文学价值是由读者与作品主客观两个方面的审美效应关系构成的”②详见朱立元著《接受美学导论》,安徽教育出版社2004年版,第317页。,如果不经读者阅读且不与读者的审美需求建立联系,《红楼梦》在审美、社会、思想、文学、文献等方面的价值就无法实现,其经典意义也就无从展现。从以上数据可以看出,97名中国少数民族语言文学专业的受访者大都认同《红楼梦》这部作品的经典地位,但是阅读接受情况较差。因而,如何激发学生的阅读意愿,真正实现《红楼梦》在少数民族学生中的接受和传播,就成为亟待解决的问题。

(三)《红楼梦》阅读受到“快餐式”阅读的冲击

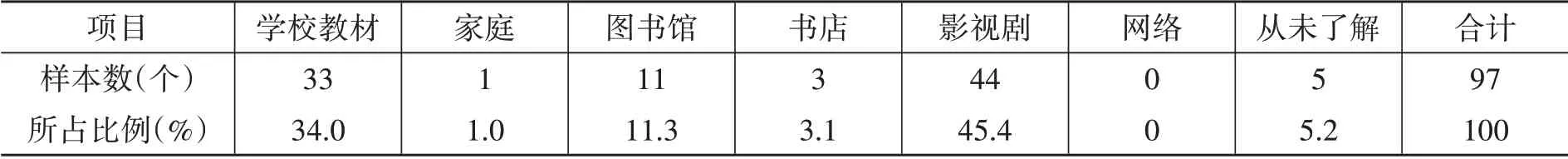

表7和表8的数据反映出,随着视觉文化时代的到来,“图像阅读”影响传统阅读,“网络媒体”挑战“纸媒传播”,以手机、平板为载体的碎片化阅读、“快餐式”阅读越来越受欢迎,这些都对经典作品的阅读带来新的冲击和挑战。由表7可以看出,45.4%的同学最初接触《红楼梦》是通过观看影视剧,34.0%的同学通过学校教材初次接触《红楼梦》,11.3%的同学通过图书馆阅读初次接触《红楼梦》。由此可知,大多数来自南北疆的少数民族学生主要通过两种途径接触《红楼梦》,一是在学校通过教材和图书馆阅读,占比为45.3%,二是观看影视剧,占比为45.4%。而受家庭影响接触《红楼梦》的同学只有1人。

表7 最初通过何种途径接触《红楼梦》

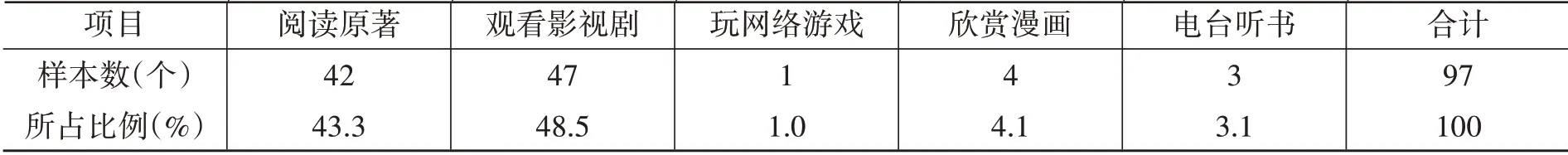

对于更愿意选择以何种方式了解《红楼梦》,由表8可知,48.5%的同学选择通过观看影视剧进行了解,43.3%的同学选择阅读原著,选择通过玩网络游戏、欣赏漫画及电台听书等方式了解《红楼梦》的人数合计占比不到10%。数据显示,少数民族大学生在接受中华文化经典的过程中受“快餐式”阅读方式的冲击,习惯图像阅读的年轻人更愿意通过观看影视剧来了解经典名著。

表8 如果让你选择了解《红楼梦》的方式,你会选择以下哪种

(四)传播方式的变化影响了阅读接受

由表7和表8可知,45.4%的同学是通过观看影视剧初次接触《红楼梦》,53.6%的同学更愿意选择通过影视剧、网络游戏以及漫画来了解《红楼梦》。这说明影像虽然给经典作品阅读带来了冲击,但同时也提供了一种契机,其丰富了经典作品的传播形式,使之更容易被大众所熟知并接受。

另外,调查问卷还设置了“你是否阅读过翻译成母语的《红楼梦》”“如果可以选择,你会阅读原文《红楼梦》还是翻译成母语的《红楼梦》”两道题目(限于篇幅本文未列出),调查结果显示,仅有4.1%的同学阅读过翻译成母语的《红楼梦》,但是在可以选择的情况下,有56.7%的同学更倾向于阅读翻译成母语的《红楼梦》。由此可知,除了影视剧、网络游戏、动漫等视觉传播方式之外,新疆少数民族大学生可能更倾向于接受译本阅读,《红楼梦》译本是扩大其在新疆少数民族大学生中传播的一个重要载体。

(五)国家通用语言文字水平限制了学生对《红楼梦》的接受程度

为进一步了解中国少数民族语言文学专业学生阅读以《红楼梦》为代表的经典作品的具体情况,调查问卷结合学生学习国家通用语言文字的实际情况,设置了3个关于语言学习与阅读经典作品关系的问题。由表9可知,56.7%的同学认为阅读古代文学作品的困难在于“对文言文难以理解”,12.4%的同学认为是由于“国家通用语言文字水平低,导致不能理解作品意思”,28.9%的同学认为自己“语言理解没有问题,文化差异大导致不理解作品”,仅有2.1%的同学选择“完全不感兴趣”。由此可见,对文言文的理解力不足成为学生阅读古代经典作品的主要障碍。

表9 就你目前的国家通用语言文字水平而言,你阅读古代文学作品的困难在于以下哪种原因

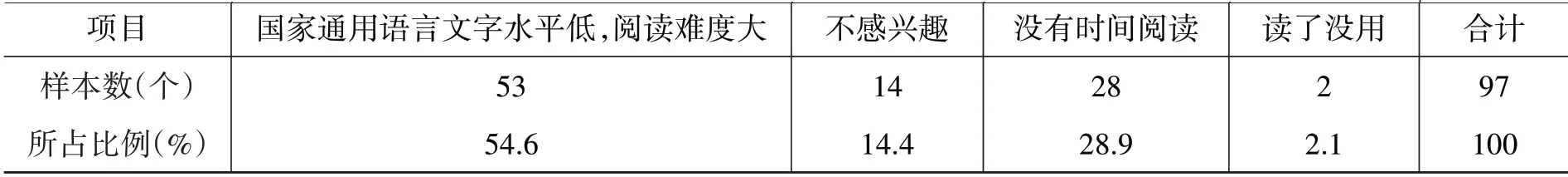

由表10可知,54.6%的同学不阅读《红楼梦》是因为“国家通用语言文字水平低,阅读难度大”。由此可见,国家通用语言文字水平成为少数民族大学生阅读经典作品的最大障碍。

表10 你认为少数民族大学生不阅读《红楼梦》的原因是什么

由表11可以看出,68.1%的同学更希望通过“重点讲作品背后的文化,帮助理解中华民族文化”,结合表5中73.2%的同学阅读《红楼梦》是因为“对中华文化感兴趣”,这再次说明中国少数民族语言文学专业的学生更希望深入理解中华文化内涵,但由于国家通用语言文字水平特别是在文言文阅读、古代文化常识理解等方面的薄弱,导致其在接触经典作品时存有畏难心理,从而影响了阅读与接受。

表11 如果老师讲解《红楼梦》,你认为重点应放在什么地方

三、对于破解文学经典作品传播困境的思考

新疆师范大学中国少数民族语言文学专业(师范类)的学生虽然具备了较好的阅读《红楼梦》的语言能力和文化能力,但是从以上调研数据来看,其对《红楼梦》的阅读与接受还存在较大困难,由此可推断当下以《红楼梦》为代表的中华文化经典著作在少数民族大中小学生中的传播与接受情况不容乐观,需要采取有效措施提升中华文化经典著作的传播力。

(一)整合课内外阅读教学,以任务驱动过程

根据表7数据,除了通过观看影视剧之外,其余多数学生都是通过学校教材首次接触《红楼梦》。经典作品的阅读是一种区别于浅表性、娱乐性的深度思维活动,必须借助极强的目的性才能实现。《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》要求各地区分学段有序推进中华优秀传统文化教育,针对大学阶段明确提出“深入学习中国古代思想文化的重要典籍,理解中华优秀传统文化的精髓,强化学生文化主体意识和文化创新意识;深刻认识中华优秀传统文化是中国特色社会主义植根的沃土”。从某种意义上说,校园传承中华优秀传统文化有适宜的土壤,学校是开展中华优秀传统文化教育的主阵地。

新疆师范大学对此进行了积极探索,如结合中小学整本书的阅读教学修订了本科教学计划,在教学计划中大量增加《论语》导读、《诗经》导读、唐诗宋词导读、《红楼梦》导读等内容,以国学经典教育为核心辐射其他课程,以任务驱动过程,以期提升学生阅读经典作品的兴趣和对经典作品的阅读与审美能力。

所谓任务驱动,就是在教学环节中设置一个共同、明确的教学任务并以此为牵引,激发学生主动参与学习,主动探索学习,从而更好地完成教学任务。在以《红楼梦》为代表的经典作品阅读活动推进过程中,采取任务驱动的教学方式,以规定的教学任务为导向,如将《红楼梦》列入教学计划及必读书目,规定必须完成课程获得学分,并完成整本书阅读及读书札记的写作;同时,围绕给定的教学任务进行具体的教学设计,如配备本科生导师、组织《红楼梦》相关读书会等。通过任务驱动的教学方式,让经典阅读教学由课内向课外延伸,使课堂内外的经典作品阅读相互渗透整合。为所有学生安排本科生导师指导阅读,制定必读书目,组织读书沙龙、读书报告会、博士读书经验分享等活动,更好地激发学生阅读经典的兴趣,提高其欣赏水平,加强其文学修养,使其更快地融入基础语文教学中,从而推进新疆基础教育的发展。

(二)顺应时代潮流,运用多种形式激发受众的阅读兴趣

传播形式的多样化使得受众对中华文化经典作品的接受不能仅局限于文本阅读,而应采取多种形式激发受众的阅读兴趣。目前如《中国诗词大会》《经典咏流传》等利用视觉效果传播中华文化经典的媒体作品日趋成熟,它们以简单直观的视觉冲击、美轮美奂的舞台效果而更具推广性及普及性;另外,以中华文化经典作品改编而成的影视剧,比原著更直观形象,同时影视镜头也能提供更加完整的空间感。这些都更易为年轻人所接受。以《红楼梦》为例,第三回《贾雨村夤缘复旧职林黛玉抛父进京都》描写黛玉初进贾府看到的景象:“林黛玉扶着婆子的手,进了垂花门,两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅,厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。”①详见曹雪芹著《红楼梦》,人民文学出版社2008年版,第56页。短短一段描写,如果没有观赏过明清园林建筑,读者很难在头脑中形成具象,对这段描写也就只能是一瞥而过,对曹雪芹意在通过林黛玉的视角展现荣国府气势之烜赫的目的就无法实现。而影视剧只需几个镜头便能将原著中雕梁画栋的画面呈现在观众眼前,敕造荣国府的钟鸣鼎食气派一目了然。

随着视觉文化时代的到来,我们应充分利用现有资源,结合第二课堂、组织学生社团开展集体观赏、讨论交流、吟唱背诵等活动来激发学生的阅读兴趣,实现中华经典文化的广泛传播。

(三)倡导“亲自读书”,回归纸质经典阅读

科技发展日新月异,人们阅读的方式也多种多样,这为广泛阅读带来了便利,但通过手机和电子书等进行的阅读会导致阅读日趋碎片化、肤浅化,特别是偏爱阅读各类微信公众号推送的鸡汤文和定时发布的新闻短讯等,这种放松的消遣式阅读无法替代有深度、有品质的阅读,长期进行这类阅读,可能会降低人们对语言文字的感知能力,削弱阅读和思辨能力。

从某种意义上说,阅读通俗的娱乐文学作品以及热衷网络阅读、微信阅读等,是很难提高鉴赏水平的,正如歌德所言:“鉴赏力不是靠观赏中等作品而是靠观赏最好的作品才能培育成”②详见爱克曼辑录、朱光潜译《歌德谈话录》,人民文学出版社1980年版,第32页。。陈平原提倡“亲自读书”,否则“如果全都不看原著,习惯于从手机、网络、工具书等记下一大堆故事梗概,那是没有意义的。为了应付考试,没办法,偶尔这么做,情有可原。但长期如此,则读得越多,品味越差”③详见陈平原著《“亲自读书”的重要性》,原载于《中华读书报》,2013年7月17日版。。《义务教育语文课程标准(2018年版)》中强调:“要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品味,提倡少做题。多读书,好读书,读好书,读整本的书。”在中小学语文教学的多项任务中,重要的一项就是实施文学教育,中国少数民族语言文学专业(师范类)学生,以及中文师范类所有专业的学生,都唯有“亲自读书”且多读纸质书,才能实现经典文学作品的意义和价值。

(四)加大经典作品的翻译力度,扩大传播效果

从调查问卷中设置的关于语言学习与经典阅读关系的3个问题的数据中可以看出,多数同学都认为国家通用语言文字水平低、文言文难以理解等是影响阅读的重要原因,由此可知,许多同学在面对《论语》《诗经》等中华文化经典作品时更会望而却步。因此,加大以《红楼梦》为代表的经典文学作品的翻译力度也是扩大中华文化经典作品广泛传播的有效途径。调研数据显示,仅有4.1%的同学阅读过译本《红楼梦》,一个主要原因在于《红楼梦》译本并不常见。以维吾尔文《红楼梦》为例,维吾尔文译文版本目前仅有20世纪70年代翻译出版的《红楼梦》维吾尔文全译本一种,于1975年—1979年陆续翻译,由新疆人民出版社出版发行,“其中第一册无印刷册数记录,第六册共印刷20000册,其余均印刷70000册。2012年新疆人民出版社重新印刷出版《红楼梦》维吾尔文全译本精装本四册,印数为5000册”①详见再纳汗·阿不多著《〈红楼梦〉维吾尔文译本述评》,原载于《红楼梦学刊》2018年第3期,第325页。。由此可知,《红楼梦》维吾尔文译本仅一种,且印刷次数、印数少,即使少数民族大学生具有通过阅读译本了解《红楼梦》的意愿,但由于译本难得一见,因而传播影响力并不大。

2011年新疆启动了“新疆民族文学原创和民汉互译作品工程”,加大了作品互译力度,也取得了一定成效,但是由于翻译人才短缺、翻译标准不统一、互译作品涵盖面大难以完全覆盖等诸多原因,因而所翻译的中华文化经典作品数量较少。翻译是促进不同民族间文学互相影响的重要途径,优秀的文学作品是中华优秀传统文化中最易被接受的载体,为进一步扩大《红楼梦》等中华文化经典著作的传播范围和传播效果,有必要加大翻译力度。

习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时强调:“培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。牢固的核心价值观,都有其固有的根本。抛弃传统、丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉。”②详见《中共中央政治局进行第十三次集体学习习近平主持》,http://www.gov.cn/ldhd/2014-02/25/content_2621669.htm,2014年2月25日。经典文学作品是核心价值观的重要源泉和载体,通过了解以《红楼梦》为代表的中华文化经典著作在少数民族大学生中的传播、阅读情况,可以就如何进一步实现经典作品在少数民族大学生中的广泛传播和有效阅读及接受提供有益参考并引发深入思考,从而以文学经典作为中华文化的有形依托深入开展“文化润疆”工程,筑牢各族人民中华民族共同体意识。