师范生信息化教学能力的智慧生成策略探析

2021-06-07刘丽马池珠韩晓玲

刘丽 马池珠 韩晓玲

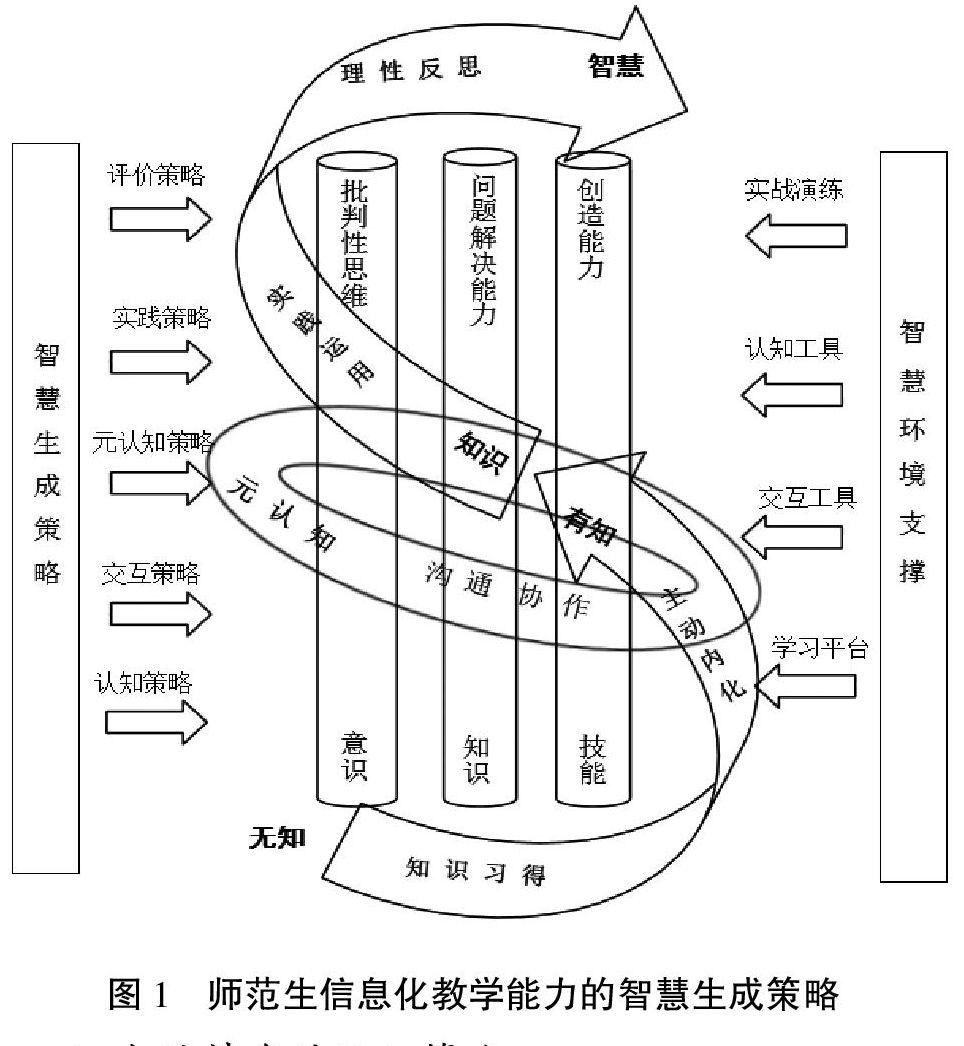

[摘要]信息化教学能力是推动教育信息化持续发展的核心元素,从智慧的时代性和永恒性角度,以“转识成智”为目标培养师范生的信息化教学能力顺应了教育信息化2.0时代的诉求。基于此,文章首先厘清了智慧生成的内涵与理论路径,认为智慧是沿着知识习得、主动内化、实践运用、理性反思的路径生成的。结合此认知飞跃过程,文章重新阐释了师范生信息化教学能力的内涵,并提出了认知、实践、评价、交互、元认知等生成策略。最后,以山东师范大学的师范生为对象进行生成策略的应用与效果分析,结果表明:师范生具备了较高的信息化教学意识,掌握了信息化教学知识和信息化教学技能,且高阶思维能力得到提升,“转识成智”的目标得以达成。结合实证分析结果,文章给出了反思启示,以期为高校师范生的智慧教育提供新视角。

[关键词]智慧生成;师范生;信息化教学能力;生成策略

[中图分类号]G434 [文献标志码]A

一、引言

《教育信息化2.0行动计划》(以下简称《计划》)意味着信息技术与教育教学向融合创新的阶段迈进,新时代背景下信息化教学能力的内涵变化引发关注。高校“现代教育技术”课程作为培养师范生信息化教学能力的依托场域,其教学理念、方式、流程等应发生变革,从注重知识技能的培养转向运用知识生成智慧——“转识成智”,以契合教育信息化2.0时代的智慧人才需求。智慧教育是一种古老的教育思想,培养智慧人才是教育的永恒追求。在全球化、智能化时代,智慧教育成为时代发展的现实诉求,培养智慧人才是教育的时代体现。因此,高等教育中如何实现师范生信息化教学能力的培养由“知识掌握”到“智慧生成”成为本研究的出发点。

二、智慧生成的内涵与理论路径

(一)智慧生成的内涵

智慧的复杂性和不确定性,使得学者对“智慧”的理解见仁见智。《孟子·公孙丑上》“虽有智慧,不如乘势”中的“智慧”是指分析、判断、创造、思考的能力翻;斯滕伯格认为,智慧是成熟慎重的判断、实践情境中的远见卓识以及复杂情境处理中的经验运用。本研究认为,智慧是以完备的知识为沃土,扎根于生动的实践过程,本质是人在意识与思维过程中知识结晶的体现并产生的能力素养。从知识分类和知识加工方式等角度来进一步解读智慧,其一,知识是客观世界在人脑中的主观印象,是人类经验的系统化和符号化:智慧是个体对知识的选择、整合与创新过程,是知识的升华。其二,智慧表现为知识的实际运用,尤其是创造性地解决那些需要将知识经验进行一系列心智加工的复杂问题的能力。可见,智慧外显表征为批判性思维、问题解决能力和创造能力等高阶能力的综合体。

生成意味着头脑中原本没有关联的观念之间形成了新的联系,是头脑中的知识经过加工、转换、整合、建构进而形成新的思维产品的过程。这种过程是在解决新问题时的“顿悟”,既不是“学”的结果,也不是“习”的产物。作为一种独特的过程,生成是有条件的。从内部条件看,只有头脑中具备关联的知识,生成才有素材:从外部条件看,生成的发生必须在外界情境刺激下,往往在解决劣构问题时出现。由此视角来看,智慧生成是在知识获得的基础上,在外部复杂问题情境的刺激下,自我知识经过加T转换、整合协调,并在新颖巧妙地问题解决中建构意义,进而获得问题解决能力、批判性思维、创造能力等高阶能力的过程。

(二)智慧生成的过程与理论路径

智慧生成是个体主观思维的发展过程,是由低阶思维向高阶思维的跨越,是一项复杂的思维活动,包括以下三个过程:

1.智慧生成是知识的不断累积过程

知识与智慧具有盘根错节的联系与区别,知识是智慧生成的源泉与根基,智慧是知识联结与升华的结果。没有知识作为基础,便没有智慧生成,智慧生成的“质变”建立在知识掌握的“量变”之上,即在知识习得的基础上,个体经由知识的组织、整合,并在解决复杂问题的过程中生成智慧。

2.智慧生成是实践境脉的渗透过程

智慧表征为高阶能力,智慧生成也必然是深度学习的过程。只有回到体验和实践,才能有真实的认知,才能有智慧和洞见。“做中学”的亲身实践使学生头脑中的理论架构由抽象变为具体,使获得的知识更加立体饱满,并在实践境脉中升华质变。马克斯·范梅南指出,“教育需要转向体验,体验可以开启我们的理解力”。体验中的知觉影响着行动,而行动获得的直接体验又反作用于知觉,在知觉、行动、体验的循环中开启理解力并收获智慧。

3.智慧生成是理性反思形成经验的过程

反思是智慧生成的核心环节,知识的单向积累不经过反思充其量是一种重复机械的量化累积。只有通过思维的分析、比较、评价,才可能引起知识向智慧的质的飞跃。知识在多大程度上促进智慧生成,取决于反思的深度和广度。从知识到智慧是经由体验对经验的重组与改造,因为体验是正在发生着的感受,是活的经验;而经验是静下来的体验,是对体验的反思与重构。智慧生成是个体将体验进行理性反思并上升为经验的过程。

哲学家冯契认为,智慧生成经历了两次认知过程的飞跃,包括从无知到有知的飞跃以及从知识到智慧的飞跃。智慧生成的理论路径蕴含于智慧生成的过程中,即知识习得—主动内化—实践运用—理性反思一生成智慧。知识习得是智慧生成的基础,而习得的知识只有经过个体的主观内化、加工演变为结构化知識后,才能在解决真实问题时进行意义建构,并在不断反思中生成智慧。主动内化是知识量变的中介桥梁,经实践应用获得体验与意义的过程是知识由量变到质变的飞跃过程,理性反思是结构化知识真正质变的催化剂。至此,由无知到有知、由知识到智慧,这两次飞跃的理论路径脉络得以彰显。

三、师范生信息化教学能力的智慧生成策略

(一)师范生信息化教学能力的内涵

已有研究对信息化教学能力的认识存在目的说、技术说、组合说等取向。在“融合创新”的教育信息化2.0时代,推动信息技术从应用向能力素质拓展,开展智慧教育创新研究是时代的诉求。师范生信息化教学能力应体现为主动将信息技术与学科教学有效融合,以发展学生的智慧为目标,利用信息技术分析教学、体验教学、反思教学,具备在智慧教学环境中弹性解决教学问题的智慧。沿着智慧生成的路径,该能力内涵同样包含两次认知飞跃过程,其一是信息化教学意识、信息化教学知识与信息化教学技能的获得;其二是解决复杂教学问题后高阶能力综合体的生成。

(二)师范生信息化教学能力的智慧生成策略

何克抗教授指出,实现信息化应用水平和师生信息素养的“双高”目标,关键在于变革课堂教学结构。现行教育对“体验”“反思”“建构”“意义”等核心词汇的关注,显示的正是教育“智慧生成”的取向。课堂中的“问题”“情境”“评价”等是促进学生智慧生成的关键要素。基于此,结合智慧生成的理论路径,本研究提出以智慧环境为支撑的包括认知、实践、评价、交互、元认知等生成策略,通过重构课堂教学结构,利用“个性精准、真实境脉、动态多元、反思优化”实现由“知识掌握”向“智慧生成”的跨越。

图1中包含两次认知飞跃。第一次飞跃是借助认知工具、交互工具的支持,通过认知策略等实现知识技能的主动建构与内化吸收,属于意识、知识与技能获得的低阶思维过程。在知识向智慧转化的第二次飞跃中,通过真实境脉中教学的实战演练与理性反思,在“做中学”中形成批判性思维、创造能力和问题解决能力等高阶能力,是个体主体意识有效参与、思维深度加工、意义建构的过程,强调真实教学的实践策略以及基于标准的评价策略等。在两次飞跃中,元认知策略和交互策略起着调控认知和合作反思的作用,智慧教學环境作为认知与实践场景,是智慧生成的有效支撑。图1中的策略是整合两次飞跃提出的整体性策略,它们不是简单的线性堆积,彼此之间相互关联、相互渗透。整个策略实施是“互联网+做中学”的真实体验过程,学生在行动中达成智慧生成的目标。

1.个性精准的认知策略

认知策略是个体对自我学习、记忆、注意以及高阶思维进行调节与控制的认知技能,旨在提高信息加工效率。认知的核心是知识表征,这个过程需要知识间的多元互动,进而形成有意义的知识架构。依托问题驱动、任务引导、答疑解惑等活动,将知识学习转为问题学习,在主动探究中进一步内化知识:利用学习平台和智慧环境中个体学习的数据痕迹,为学生提供个性化、精准化的教学指导,促进学生的认知和个性发展。

2.真实境脉的实践策略

实践策略帮助学生在真实境脉下发生真实学习。长久以来,强调学科知识逻辑的教学难以与复杂的现实问题相联系,割裂了学生学习知识与运用知识的现实场景,真实学习难以发生,无法实现智慧生成的目标。真实境脉的实践策略使学生依托真实教学问题,以自主实践活动和综合实践活动的形式,运用信息化教学知识完成实践演练,在问题解决过程中提高信息化教学能力,在修正与协商中强化提升。

3.动态多元的评价策略

评价是唤醒学生潜能、调控学习过程、激发智慧的重要手段。利用学习平台和智慧教学环境中实时、可视化的学习数据,灵活调整评价标准,精准调控学习过程:多主体评价使评价结果更具全面性、科学性和客观性,帮助学生判断自我认知,实现以评促学,在评价、反思、优化的循环中深度理解知识,并获得批判性思维和沟通协作等高阶能力。形成性评价与总结性评价相结合,能够激发学生在自主探究与团队协作中的求知热情、参与积极性和个体贡献度。

4.激发思维的交互策略

交互主要包括生生交互、师生交互以及学生与学习资源的交互。学生、教师等多主体间的相互辩论能够深化与拓展思维。依托团队协作、互相监督、树立榜样等策略,有效抑制个体思维惰性,充分发挥集体建构的效应,发现并鼓励有价值的思想碰撞,并将其转化为生成性资源,反哺个体的认知建构。在合作交流中,通过不断地沟通解释、反思批判、重构创生,使学生体会思维的曲折上升过程。

5.反思调控的元认知策略

元认知是个体在认知过程中发生的对自我认识、计划、监控和调节的能力。元认知策略调控智慧生成的两次飞跃过程。一方面,通过发放学习任务单和制定层次性学习任务使学生自主计划、调控学习过程,形成策略性知识,培养元认知能力;另一方面,通过对实践任务的反复修改与讨论,增强元认知体验。此外,学生查看智慧学习环境中记录保存的学习过程数据,回顾认知过程,进行自我总结与反思,从而提高自我监控能力。

四、师范生信息化教学能力的

智慧生成策略的应用

本研究于2020年春季学期在山东师范大学的“现代教育技术”课程中,依托学习通平台及智慧教学环境,辅以QQ群聊等社交工具,运用混合式教学模式,开展了为期18周的生成策略的实践应用,课程结束后使用问卷调查的量化形式进行效果分析。

(一)智慧生成策略的应用过程

以学生智慧生成的理念为导向,策略的具体应用流程如图2所示。第一,以自主学习任务单和经典案例为引领,借助拓展学习资源、微视频等使学生形成对信息化教学的初步认知;通过发布话题讨论、引导学生回帖、师生线上答疑互动,帮助学生主动内化知识。此阶段完成第一次飞跃。第二,通过教学资源采集、教学环境管理等个体实践活动实现学生对信息化教学知识的应用,完成自主探究和主动转化:通过教学设计方案撰写、微课案例剖析、知识点微课制作等综合实践活动,解决真实教学情境中的问题,获得实践智慧。此阶段学生将理论知识与教育情境进行融合,完成意义建构。第三,在成果展示、分析评价、小组互助、反思优化的循环中,通过对比课程标准、成果评价标准,师范生重构信息化教学知识、提升信息化教学技能、拓展与升华认知结果,在实践反思中生成智慧,完成第二次飞跃。在整个过程中,利用元认知策略帮助学生监控与调整学习过程和学习结果,唤醒学习潜能。同时,利用交互策略完成学生间与师生间的思想碰撞,激发主动思考与内化。

(二)智慧生成策略的应用效果分析

根据师范生信息化教学能力的内涵构成,测量指标包含四个维度:信息化教学意识(CTC)、信息化教学知识(CTK)、信息化教学技能(CTS)和高阶能力(HLC)。本研究借鉴顾小清等人从教师专业发展角度提出的信息化教学内涵,同时参考《中小学教师教育技术能力标准》、《教育信息化2.0行动计划》文件中的内容标准,以及我国台湾地区学者黄国祯的5C量表,形成了包含58道题项的李克特五点式测量问卷,并结合本研究所聚焦的主题进行了适当修改,选项从非常同意(5分)到非常不同意(1分)。

本研究首先对95名师范生进行小范围试测,检验问卷的信效度。将数据导人SPSS软件,得出各子维度的Cronbachs α系数分别为0.891、0.906、0.936和0.893,总体Cronbachs α系数为0.956>0.9,表明该问卷信度良好。通过计算KMO值和Bartlett球形检验,利用主成分分析法共提取了4个成分且旋转成分矩阵的因素载荷量在0.634至0.813之间,表明问卷的结构效度良好。课程学习结束后,通过问卷星平台对312名师范生实施调查,回收问卷304份,剔除作答时间过短等无效问卷,有效问卷共272份。

1.信息化教学意识(CTC)维度

信息化教学意识是将信息技术融入教学的内在源动力,意识是行为的内在引导,行为是意识的外在体现。该维度的样本均值在0.000水平上与总体均值存在显著性差异,这说明师范生对利用信息技术支持自己的学习持肯定态度,具备将信息技术自觉融入教学的意愿,有着在未来教学中利用信息技术支持其专业发展并提升教学能力的坚定信念。进一步分析发现,该维度的总体变异系数较低(0.135),说明师范生对信息化教学意识的一致性表现较好。其中,对“持续关注新技术的发展以及积极分享信息化教学经驗”的回答集中程度较高,说明师范生不仅关注信息技术对学习方式的变革,更有着凭借信息技术开展终身学习的愿景。

2.信息化教学知识(CTK)维度

信息化教学知识主要关注师范生对信息化教学理论、教学设计、教学评价等基础知识以及教学资源、环境管理等技术知识的掌握与理解,主要考量技术素养。该维度的样本均值与总体均值在0.000水平上存在显著性差异,说明师范生对信息化教学知识的掌握度较好。进一步分析发现,“我掌握了教学系统设计的基本知识”这一题项的得分最高且变异系数最小(0.159),说明通过实践活动及逐步地反思优化,有效促进了师范生对该知识点的理解。“我了解信息化教育政策的知识”这一题项的得分最低且变异系数最高(0.213),说明这一题项的掌握程度不一。教育政策是教育发展的宏观指引,今后的教学中要有意识地引导学生阅读相关知识,从而在拓宽自己视野的同时,有目的地规划自身的专业发展。

3.信息化教学技能(CTS)维度

信息化教学技能是师范生将信息技术应用于教学过程的技能,包括信息化教学组织技能、信息化教学实施技能和信息化教学评价技能,主要考量技术素养。该维度的样本均值与总体均值在0.000水平上存在显著性差异,说明师范生能够熟练使用信息技术支持教学,合理设计并利用教学资源服务教学。进一步分析发现,“我能够操作智慧教学环境中的各种硬件设备”这一题项的得分相对较低,这与本学期受疫情影响缺少现实环境的体验环节有关,教学中虽然注重了智慧教学环境中硬件设施的线上资源供给,同时,结合案例分析让师范生对智慧教学环境有了整体感知,但缺少现实的身体在场的感知,师范生的体验还停留在头脑中,并没有转变成真实的“行动”。

4.高阶能力(HLC)维度

高阶能力是评价学生是否实现“转识成智”的重要指标。本研究中高阶能力的题项表述更关注信息化教学的内容,例如,沟通协作能力:“我会尝试运用技术支持的T具与他人沟通”:创造能力:“我喜欢设计一些新的教学点子或策略,即使用不着也无所谓”。在学期开始前对师范生的高阶能力进行了前测,将前后测获得的数据进行配对t检验,结果显示,高阶能力在0.000水平上存在显著性差异,说明师范生的高阶思维水平显著提高,“转识成智”的目标取得成效。进一步分析发现,沟通协作能力的分数最高(4.334),创造能力的分数最低(3.812),说明教学实践中团队协作的学习方式提升了师范生的沟通协作能力。然而创造能力的培养并不是一蹴而就的,需长时间的积累与坚持。

五、研究结论与反思

本研究以师范生教育课堂的变革为切入点,将智慧因子融入师范生信息化教学能力培养的过程中,提出以认知、实践等策略实现师范生培养的“转识成智”。数据分析得出,以智慧育人为目标的师范生信息化教学能力得以有效生成。班杜拉认为,个体思想和行为的生成与转化是主体和环境交互作用的结果。本研究中师范生信息化教学意识与信息化教学知识技能的获得说明生成策略发挥了效应,师范生通过亲身参与信息技术支持的学习,不仅有了真实的学习体验,而且将信息技术的使用渗透到教学意愿、教学行动等过程中,从无知跨越到有知:通过运用信息化教学知识技能解决复杂教学问题以逐步发展高阶能力,从知识跨越到智慧。而这些高阶能力恰是师范生应对未来复杂信息化环境变化的核心品质,师范生不仅要适应新时代教育生态带来的教学形态、教学模式的变化,更要在未来教学中运用教学智慧培养有智慧的学生。

智慧,是人类完善自我的永恒追求,也是教育的永恒追求。通过知识引导人的智慧成长,使人的发展由一种单向度“有知识的人”转向一种全面丰富的“有智慧的人”,是当代教育的价值回归。正如英国哲学家怀特海所说:“教育的全部目的就是使人具有智慧,这是一切教育的核心。”“转识成智”从根本上涉及的是教育观念的整体转变以及教育实践的整体转型,本研究提出的智慧生成策略不只培养了具有熟练技能的“教书工人”,更培养了具有教育信念、实践智慧和创新精神的未来教育者,而以智慧生成理念培养智慧人才也是高校教学改革的实践方向。

智慧生成并非一蹴而就,不仅需要多次反复的实践淬炼,更需要自我的不断反思与提升。在未来的教学中借助真实教育情境使学生真正利用信息技术体验教学、融入教学、反思教学,让教育生发智慧。学校不仅是知识传授的场所,更应成为学生智慧成长的殿堂。教师应进一步加强智慧教学的意识,增强智慧教学的本领,通过智慧教育活动,启迪学生思维,激发学生热情,引导学生追求知识、亲近智慧、发展智慧。

六、结语

从智慧生成的视角培养师范生信息化教学能力,是因为智慧生成的过程是实践的过程,是解决复杂问题的过程,是运用知识与体验反思的过程,该过程正是师范生将信息技术有效渗透到教学意愿、教学组织、教学实施、教学评价等系列教学要素中,解决复杂或不确定的情境问题的过程。本研究提出的智慧生成策略是从环境和资源支持、教师和学生活动等环节进行分析的系统T程,虽然实现了“转识成智”,但信息化教学能力的培养不应只在课堂,更应拓展到广阔的教育实践舞台。复杂多变的实践情境是智慧生成的历练场,是学生创造性思考、实践反思与情感升华的契机,时间的积累与沉淀是智慧升华的必要过程。因此,未来仍需持续跟踪与实践,以期不断优化生成策略,为师范生教育的变革提供参考。