灸药联合治疗眩晕急性加重(脾肾阳虚证)的临床观察

2021-06-07张全刚马心锋

张全刚 徐 莲 毛 娜 马心锋

(1.安徽省淮北市人民医院,安徽 淮北 235000;2.安徽中医药大学神经病学研究所附属医院,安徽 合肥 230001)

眩晕是机体对空间定位障碍而出现的一种动性或位置性错觉。心血管疾病、脑血管疾病、贫血、神经官能症等疾病均可导致患者出现眩晕的症状,其中以椎-基底动脉供血不足性眩晕最为常见[1-2]。研究发现,椎-基底节动脉供血不足性眩晕可发展为缺血性脑卒中,因此控制眩晕发作可有效延缓或阻碍缺血性脑卒中的发病,降低缺血性脑卒中发生率[3-4]。中医认为椎-基底动脉供血不足性眩晕辨证多为脾肾阳虚证,脾为生痰之源,脾阳不足可致水湿运化受阻聚而成痰,引起痰浊中阻,上蒙清窍出现眩晕,肾主藏精,肾阳不足可使髓海空虚,脑失所养发为眩晕[5]。苓桂术甘汤为中医温阳化饮,健脾利湿的代表方,桂附地黄丸方则为温补肾阳的常用方,两者合用既能温阳化饮,还可温补肾阳。本研究应用苓桂术甘汤合桂附地黄丸方联合温针灸治疗脾肾阳虚型眩晕急性发作。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)西医诊断符合《眩晕诊治专家共识》[6]中椎-基底动脉供血不足性眩晕的相关诊断,并经多普勒超声检查证实为椎-基底动脉血流异常。2)中医辨证符合《中医常见证诊断标准》[7]中脾肾阳虚证的表现,主证:腰膝酸软、畏寒肢冷、性欲减退;次证:久泄、舌胖大淡白,边缘有齿痕,脉沉迟且细弱,具备2项主证,1项次证或1项主证,2项次证则辨证为脾肾阳虚证;3)患者神志清醒,可配合进行相关治疗;患者已获知情同意。4)排除标准:眼源性眩晕;耳源性眩晕;神经系统器质性病变者;对治疗药物过敏者;心、肝、肾等重要脏器严重疾病者;恶性肿瘤患者。

1.2 临床资料 选择2018年1月至2020年1月在淮北市人民医院接受治疗的154例脾肾阳虚型椎-基底动脉供血不足性眩晕患者,采用随机数字表法分为对照组与观察组,各77例。对照组男性38例,女性39例;年龄42~64岁,平均(53.09±7.18)岁;病程1~14 d,平均(7.96±2.08)d;BMI指数21.07~32.11 kg/m2,平均(28.15±3.42)kg/m2。观察组男性42例,女性35例;年龄40~65岁,平均(53.17±7.32)岁;病程 1~14 d,平均(8.03±2.11) d;BMI指数21.07~32.07 kg/m2,平 均(28.21±3.37)kg/m2。两组临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 1)对照组:参照《眩晕诊治专家共识》[6]行常规西医治疗,视患者病情给予控制血压、降脂、扩张血管等常规治疗,并给予盐酸氟桂利嗪胶囊(西安杨森制药有限公司,国药准字H10930003,规格5 mg/粒),每晚口服10 mg,若在治疗时出现抑郁、锥体外系反应及时停药。2)观察组在此基础上加以中医治疗:(1)苓桂术甘汤合桂附地黄丸方,组成:茯苓、熟地黄各12 g,桂枝9g,白术、甘草、山茱萸肉、山药各6 g,牡丹皮、泽泻各5 g,制附子、肉桂各3 g,上述药物加水400 mL,煎至200 mL取汁,药渣加水400 mL同法复煎1次,合并药汁分2次服用。(2)温针灸:患者俯卧将前臂屈曲向上平放于头两侧,暴露颈部,常规消毒后取百会、大椎、风池(双侧)及双侧T2~T7夹脊穴,采用苏州医疗用品厂有限公司生产的华佗牌0.3 mm×40 mm针灸针进行治疗,头部穴位采取斜刺0.5寸,颈部穴位则以直刺入阵0.8~1.2寸,以平补平泻法运针至得气后,将艾条切成约3 cm长段在针柄处点燃,每穴灸3壮,以患者感觉局部温热为度,每日1次。两组均治疗15 d后进行疗效评价。

1.4 观察指标 比较两组患者临床疗效、治疗前后中医证候评分、欧洲眩晕量表得分、眩晕障碍量表得分、颅底血流动力学参数及不良反应。(1)中医证候评分:主证(腰膝酸软、畏寒肢冷、性欲减退)0~6分,次证(舌胖大淡白,边缘有齿痕,脉沉迟且细弱)0~3分,得分越高病情越严重[7]。主证根据严重程度分别计0、2、4、6分,次证根据严重程度分别计0、1、2、3分。(2)欧洲眩晕量表:包括运动错觉、错觉持续时间、运动不耐受、自主神经症状及失衡5项,每项计0~4分,得分越高病情越严重[8]。(3)眩晕障碍量表:分为躯体、情绪与功能3个分量表共25个条目,每个条目0~3分,得分越高病情越严重[9]。(4)颅底血流动力学参数:治疗前后采用彩色双通道经颅多普勒超声仪检测患者双侧椎动脉与基底动脉平均血流速度。(5)不良反应:记录两组患者治疗期间不良反应发生情况。

1.5 疗效标准 参照《中医临床病证诊断疗效标准》[10]对患者进行疗效评价,治愈:各评分下降≥95%,颅底血流动力学参数基本恢复正常。显效:各评分下降≥70%,<95%,颅底血流动力学参数较治疗前明显改善。有效:各评分下降≥30%,<70%,颅底血流动力学参数较治疗前有所缓解。无效:各评分下降<30%,颅底血流动力学参数较未改善甚至加重。

1.6 统计学处理 应用SPSS22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,组间比较行t检验,组内比较行配对t检验,计数资料以n(%)表示采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

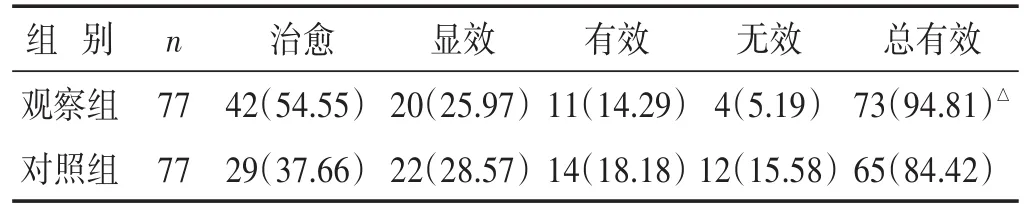

2.1 两组临床疗效比较 见表1。观察组总有效率为94.81%,高于对照组的84.42%(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

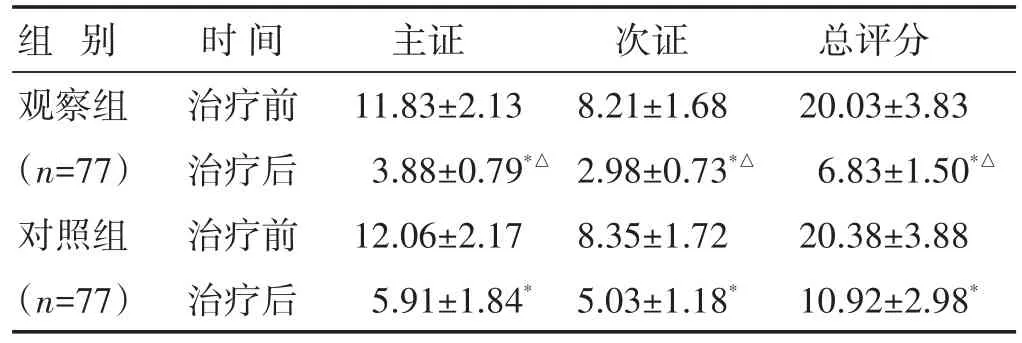

2.2 两组治疗前后中医证候积分比较 见表2。治疗后两组患者中医证候主证评分、次证评分及总评分均显著下降,但观察组下降幅度更大(P<0.05)。

表2 两组中医证候积分比较(分,±s)

表2 两组中医证候积分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,∗P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同。

组别观察组(n=77)对照组(n=77)时间治疗前治疗后治疗前治疗后主证11.83±2.13 3.88±0.79*△12.06±2.17 5.91±1.84*次证8.21±1.68 2.98±0.73*△8.35±1.72 5.03±1.18*总评分20.03±3.83 6.83±1.50*△20.38±3.88 10.92±2.98*

2.3 两组治疗前后欧洲眩晕量表及眩晕障碍量表得分比较 见表3。治疗后两组患者欧洲眩晕量表得分及眩晕障碍量表得分均明显下降,但观察者下降幅度更大(P<0.05)。

表3 两组治疗前后欧洲眩晕量表及眩晕障碍量表得分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后欧洲眩晕量表及眩晕障碍量表得分比较(分,±s)

组别观察组(n=77)对照组(n=77)时间治疗前治疗后治疗前治疗后欧洲眩晕量表12.84±2.39 3.96±1.04*△13.16±2.47 6.03±1.77*眩晕障碍量表42.84±10.98 10.32±3.06*△43.09±11.27 20.15±4.71*

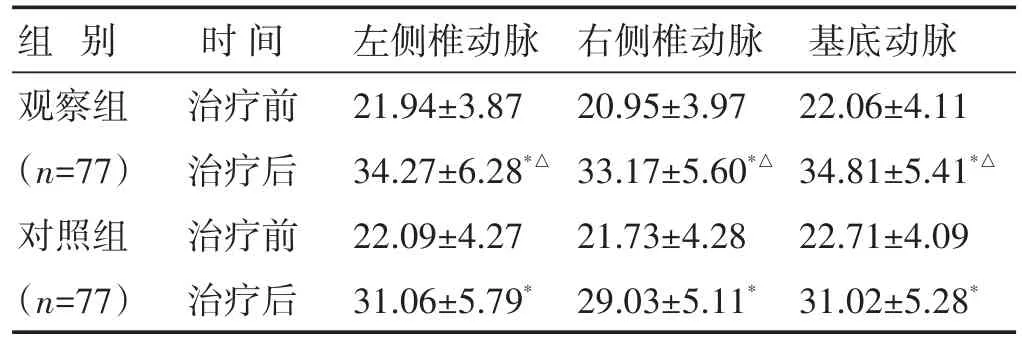

2.4 两组颅底血流动力学参数比较 见表4。治疗后两组患者左侧椎动脉、右侧椎动脉、基底动脉血流速度均明显升高,但观察组升高幅度更大(P<0.05)。

表4 两组颅底血流动力学参数比较(cm/s,±s)

表4 两组颅底血流动力学参数比较(cm/s,±s)

组别观察组(n=77)对照组(n=77)时间治疗前治疗后治疗前治疗后左侧椎动脉21.94±3.87 34.27±6.28*△22.09±4.27 31.06±5.79*右侧椎动脉20.95±3.97 33.17±5.60*△21.73±4.28 29.03±5.11*基底动脉22.06±4.11 34.81±5.41*△22.71±4.09 31.02±5.28*

2.5 两组不良反应发生情况比较 对照组共出现3例(3.90%)不良反应,其中嗜睡疲惫2例,口干1例。观察组共出现5例(6.49%)不良反应,嗜睡2例,腹泻1例,食欲下降1例,口干1例,两组差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

椎-基底动脉供血不足性眩晕是中老年人常见的眩晕类型,现代医学认为该病的发生与椎-基底动脉管腔狭窄致血流速度下降,引起供血区域脑干或小脑功能障碍有关,该病急性发作时以头晕目眩、视物昏花为主要表现,同时多伴有恶心、耳鸣、心悸、出汗等症状。本病可归属于中医“眩晕”范畴[11]。眩晕与髓海空虚密不可分,中医认为肾主骨生髓,肾阳不足可致骨节失养而出现筋骨动摇,髓海空虚[12];“无痰不作眩”,脾为生痰之源,脾阳不足可致水湿失于运化聚而成痰,痰浊中阻上蒙清窍而致眩晕,因而脾肾阳虚为椎-基底动脉供血不足性眩晕的主要证型[13],对于该病的治疗应在温肾补脾的基础上加以温阳化饮、祛痰定眩之法。

本研究根据患者脾肾阳虚这一特点选择苓桂术甘汤合桂附地黄丸方进行治疗,方中附子与茯苓同为君药,附子可回阳救逆,散寒助阳,具有温补脾肾的作用[14]。茯苓健脾利水而渗湿化饮,宁心安神,既可消除已聚之痰饮,还可平饮邪上逆。以桂枝、肉桂、熟地黄、山茱萸肉、山药共为臣药,桂枝、肉桂可增强附子温阳化气的作用,还可平冲降逆,肉桂、附子用量较小,其意不在峻补,而在于微微生火,取少火生气之意,另外茯苓、桂枝配合也是温阳化气,利水平冲的常用药对;桂枝与肉桂配伍,肉桂可鼓舞阳气,补益肾阳,桂枝则可温通经脉,两者配合一补一通,可增强作用。熟地黄、山茱萸肉、山药均为补阴之品,中医认为肾属水火之宅,内寄真阴真阳,在补益肾阳药物中加补阴药物达到阴中求阳的作用,使阳得阴助而生化无穷。以白术、丹皮、泽泻为佐药,白术可健脾燥湿,泽泻可利水渗湿,茯苓与白术相须为用,两者配合可增强健脾化痰以治本,同时白术与桂枝配合为温阳健脾的常用组合,两者合用可温补脾肾阳气[15]。牡丹皮清热凉血,与附子、肉桂等温阳药物配伍可抑制其燥热之性。甘草为使药,调和诸药。纵观本方,既有补益扶正之品,又有祛邪利湿之药,补阳药物中配以补阴药物,阳药得阴药之柔润可温而不燥,阴药得阳药之温通则滋而不腻,配合使用互补互助、阴阳气血兼顾,可达到补益脾肾阳气、祛邪利湿的作用而改善患者症状。为增强疗效,本研究在内服药物的基础上加以温针灸治疗,穴位选择上以督脉上的百会及大椎作为主穴。督脉行于腰背正中为阳脉之海,总督一身之阳气,督脉阳气不足可致髓海不足而出现眩晕。百会穴为人体最高处,是督脉与手足三阳经及足厥阴经交汇处,针刺该穴位可升举阳气、清利头目、醒神开窍[16]。大椎为督脉与手足三阳经交会处,针刺该穴可祛风散寒、通调阳气用治素体阳气亏虚、清阳不升之眩晕[17]。同时配以风池、夹脊穴,风池为古今医家治疗内风的首选穴位,眩晕的患者除脾肾阳虚外,虚风内生也是该病发生的重要病机,针刺风池可息风潜阳、明目安神,针刺夹脊穴则可直达病所、疏通经络,加速局部血液循环[18]。选择上述穴位进行温针灸与内服苓桂术甘汤合桂附地黄丸方配合使用可补脾肾阳气、清利头目而改善患者各项症状,使患者证候评分及眩晕评分得以下降而提高疗效。

本研究中观察组总有效率为94.81%,高于对照组的84.42%,且治疗后两组患者中医证候评分、欧洲眩晕量表得分及眩晕障碍量表得分均明显下降,但观察者下降幅度更大。除改善患者临床症状外,对于椎-基底动脉供血不足性眩晕患者的治疗,改善脑动脉血流动力学参数是关键[19]。本研究结果显示:治疗后两组患者左侧椎动脉、右侧椎动脉、基底动脉血流速度均明显升高,但观察组升高幅度更大(P<0.05)。可能与观察组药物中含有乌头碱、桂皮醛、吴茱萸碱等,具有扩张血管、改善脑血流动力学的作用。在内服药物的基础上选择百会、大椎、风池(双侧)及夹脊穴进行温针灸治疗,有研究证实针刺百会、大椎、风池(双侧)及T2~T7夹脊穴可有效缓解局部软组织压迫引起的椎动脉痉挛,同时还可松解局部粘连,促进血液循环与肌肉的营养代谢而达到改善局部脑血流动力学参数的作用[20]。加上温针灸时艾条燃烧的热力可增强对穴位的刺激而增强椎动脉的血供。不良反应方面,两组不良反应差异无统计学意义且不良反应均在停药或针对性治疗后得到控制。

综上所述,常规西医治疗基础上行苓桂术甘汤合桂附地黄丸方联合温针灸治疗,可有效提高脾肾阳虚型眩晕急性发作患者临床疗效,改善中医证候评分及眩晕症状,提高颅底血流速度。