COVID-19疫情暴发前后大学生自测健康状况的比较研究

2021-06-07杨秀兰汤文豪刘云逍贾伟华

杨秀兰, 汤文豪, 刘云逍, 邵 明, 贾伟华

(安徽医科大学,安徽 合肥 230032)

自2019年12月底,武汉出现了COVID-19疫情。为了有效减少人员聚集,防止疫情进一步蔓延,2020年1月26日,国务院新闻发布会要求各地大、中、小学2020年春季学期推迟开学。生命至上、安全第一,全国高校普遍推迟新学期的开学时间,多数学校以网课形式线上授课,要求学生居家上网课、居家抗疫。从线下集体听课改为线上独自学习的不适应,到与外界隔离、作息规律紊乱、互联网铺天盖地的疫情信息,大学生的生理、心理、社会关系均受到较为严重的冲击和影响。同时,此次COVID-19作为全球性的传染病,是重大应急事件。依据应急理论,在疫情暴发高峰期,特别是感染源、传播途径、治疗方案、疫苗等情况尚不十分明确,加之各种真假信息充斥媒体、海量传播,每一个人包括大学生在内,都或多或少地存在不安、焦虑等情绪,严重者甚至恐怖、失眠、抑郁乃至自杀。各高校都通过网络等途径,采取积极的心理干预措施,关心和维护大学生心理健康。同时通过运动视频等形式,引导大学生居家锻炼健身、提高免疫力。世界卫生组织(WHO)提出健康不仅仅是没有疾病和虚弱 ,而且是生理、心理和社会上的完好状态,个体的健康应该是生理健康、心理健康和社会健康的总和。

鉴于此,通过对大学生在COVID-19暴发前后自测健康状况进行调查比较研究,了解此次疫情对大学生自测健康状况的影响程度以及大学生对突发公共卫生事件的应激反应结果。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究采用整群抽样方法,以班级为单位,选取安徽省某高校2017级临床医学2个小班62名大学生进行问卷调查。2次共发放调查问卷124份,回收有效问卷124份,有效回收率为100%。

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具 本研究调查问卷为自行设计的“大学生自测健康状况调查问卷”。该问卷有2部分组成。第一部分是自行设计的一般社会人口学资料调查表:性别、恋爱情况、家庭情况、父母职业以及是否为贫困生等。依据学校学生管理部门评定结果确定是否为贫困生。第二部分是“自测健康评定量表SRHMS V1.0”,由国内学者许军等基于WHO对健康的三维定义,综合考虑我国的实际情况进行制定,该原始量表涵盖10个维度,48个条目;生理健康子量表(条目1~17)、心理健康子量表(条目19~33)和社会健康子量表(条目35~46);此外,也包括4个健康总体自测条目:18、34、47、48。各个子量表得分及SRHMS V1.0总分理论最高值分别为170、150、120和440分,量表得分越高,即个体健康状况越好。SRHMS V1.0 在高校学员中重测相关系数为0.799,Cronbach's α系数为0.931 1,分半信度为0.739 9,Guttman Split-half为0.731 7。研究表明,该量表应用于不同人群的自测健康状况评价,均能够准确、可靠地测量调查对象的生理、心理及社会健康状况。

1.2.2 调查方法 调查方式包括现场调查和网络调查两种。疫情暴发前即2019年12月12日,作为一个持续3年每半年测量一次的大学生健康研究项目的一部分,采用“大学生自测健康状况调查问卷”进行现场调查,安排富有经验的调查员,经过培训合格后以班级为单位发放问卷,2017级临床医学2个小班62名学生匿名填写问卷,填写完毕后现场收回。2020年2月16日,将大学生自测健康问卷以问卷星方式,再一次发给上述2个小班62名学生。

1.2.3 统计学方法 用EpiData 3.1建立数据库,采用人工双录入纠错的方式,确保数据录入准确性。运用SPSS 23.0软件进行统计数据分析。计数资料采用百分比(%)表示,符合正态分布的计量资料则采用均数±标准差(Mean±SD)表示,2组间资料的比较采用2个独立样本t检验。所有检验均采用双侧检验,P

<0.05被认为是有统计学差异。2 结果与分析

2.1 大学生一般资料情况

调查对象为2017级临床医学专业2个小班62名大学生,其中男生35人,占56.45%;女生27人占 43.56%,男生占比高于女生。

2.2 COVID-19疫情暴发前后大学生自测健康状况比较

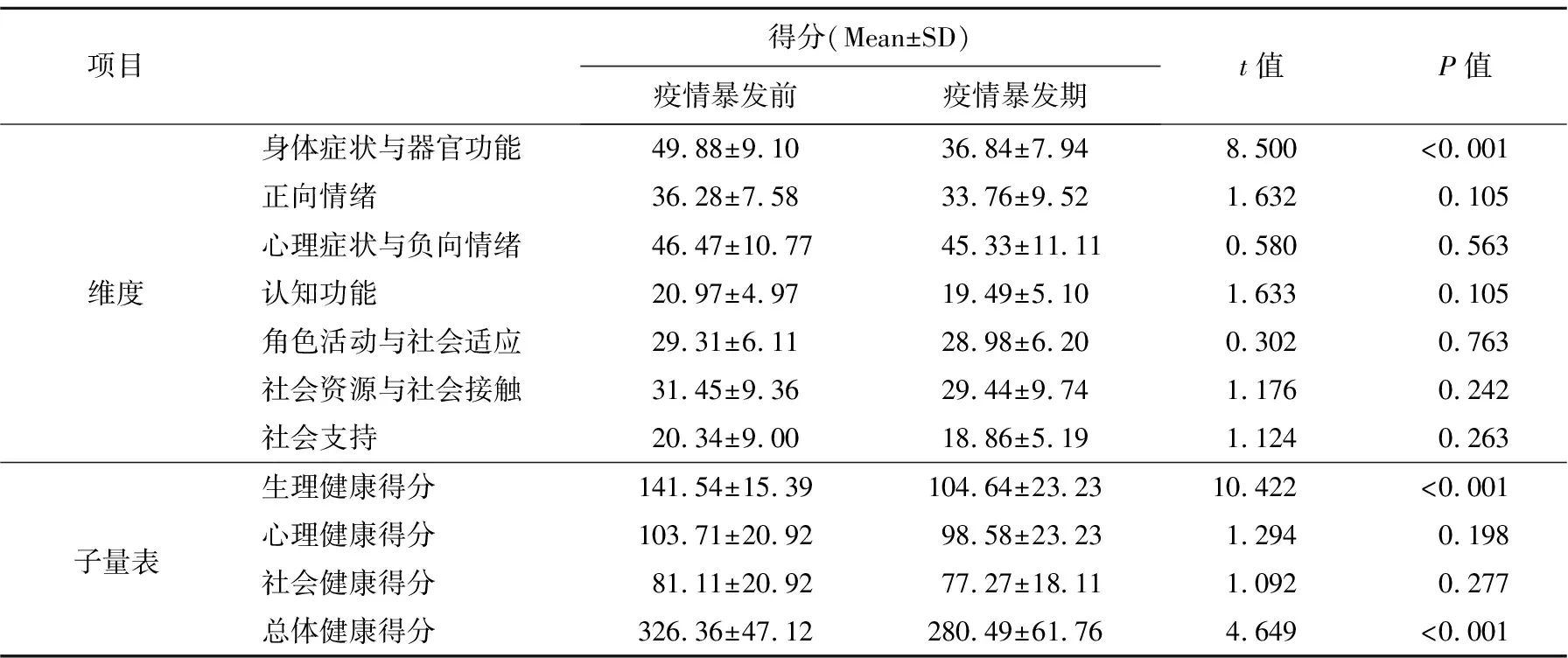

对调查结果分析显示,62名大学生疫情暴发前的自测健康总分为(326.36±47.12)分,生理自测健康子量表得分(141.54±15.39)分;心理自测健康子量表得分(103.71±20.92)分;社会自测健康子量表得分(81.11±20.92)分。疫情暴发期的自测健康总分为(280.49±61.76)分,生理自测健康子量表得分(104.64±23.23)分;心理自测健康子量表得分(98.58±23.23)分;社会自测健康子量表得分(77.27±18.11)分。详见表1。

表1 COVID-19疫情暴发前后大学生健康状况比较

可以看出,疫情暴发期间的大学生自测健康在7个维度和各子量表健康得分相比较疫情暴发之前均有不同程度的下降。在维度得分方面的比较,疫情暴发前大学生身体症状与器官功能得分显著高于疫情暴发期(P

<0.001)。在子量表健康得分方面的比较,我们发现处于疫情暴发期的大学生生理健康水平明显低于疫情前(P

<0.001);然而,疫情阶段的心理和社会健康水平虽然较疫情前低,但是并没有发现有统计学差异(P

>0.05);在总体健康方面得分的比较,发现处于疫情暴发期的大学生总体健康得分显著低于疫情前(P

<0.001)。2.3 COVID-19暴发前后不同性别大学生自测健康状况比较

不同性别的大学生各方面的健康水平在疫情暴发期均有不同程度的下降。在生理健康得分方面比较,男性和女性都出现了显著下降(P

<0.001),然而在总体健康得分方面,男性大学生得分略高于女性大学生。男性大学生在疫情暴发期的总的得分相比疫前虽然有下降,但差异无统计学意义(P

>0.05);处于疫情暴发期的女性大学生的总体健康得分较疫情前却表现出显著降低(P

<0.001)(表2)。

表2 不同性别大学生疫情前后健康水平的比较

3 结论与讨论

截至目前,文献表明,本研究是较早通过COVID-19疫情前后数据比较分析来探讨COVID-19疫情对大学生健康水平的影响程度。研究结果显示,疫情暴发期大学生自测健康总分低于疫情暴发前,疫情暴发期的健康状况显著降低。这很可能是由于疫情对大学生的生活方式、思维观念等都产生了极大的影响。应激又称压力,是个体在面对或感知到危险刺激时产生的一种适应或应对过程,是医学和心理学的一个重要研究领域。根据心理学家Lazarus的研究,压力会导致一系列的心理健康问题。压力与健康领域的研究也发现,心理健康问题主要是由压力引起的。COVID-19疫情的出现是一场灾难,对整个人类来说是一种巨大的应激。大学生作为主要社会群体之一,在COVID-19疫情暴发期间,面对何时返校、学业、担心家人和自己被感染等问题,可能会有不同的应激反应。

突发疫情导致人们较长时间居家独处甚至有的被隔离,不仅造成人们的生活不便,还带来心理压力甚至焦虑、抑郁、恐惧。已有研究显示在疫情暴发期约1/3的人受到了较大的心理冲击,部分居民还出现了焦虑、抑郁等心理健康受损的症状。众所周知,大学生群体整体文化素质较高,信息获取量大,对重大突发事件的关注度高。然而由于年轻和社会经验不足,情绪容易波动,心理、社会健康水平呈现不同程度的下降不难理解。但在本研究中疫情暴发前和疫情暴发期的大学生心理自测健康得分并未表现出显著的差异,可能的原因:一是社会、高校的心理援助和健康教育、家人的支持起到了重要的作用;二是本次研究对象医学生有心理学、医学基础,自我心理调适力较好;三是居家大学生担心自己心理上的不良反应会带来不好的后果,因此表现出自己有良好的心理状态,以期更容易被老师和同学接受。

另外本研究还发现COVID-19疫情前后男性大学生和女性大学生健康水平都有所下降,然而男性的下降水平并没有女性下降显著。从疫情影响下的数据比较来看,男性大学生健康水平高于女性大学生。这与以往的研究结果是类似的,女性的应激反应比男性强烈,而且占的比例也较大,此外女性的焦虑水平普遍高于男性。女大学生是今后高校心理健康关注的重点人群。现阶段,我国疫情虽然好转但仍在持续中,国外疫情依然严峻。面对此次突发公共卫生事件,我们应当采取有针对性的干预措施,降低群体对疫情的过激反应。此外,相关教育部门,也应该提高学生在当前疫情持续阶段的体育锻炼、心理健康教育,特别给予女性群体更多的关注。

综上所述,此次COVID-19疫情暴发,给大学生健康状况带来较严重的影响。在疫情逐步控制阶段,应该积极采取有效措施,针对性地给予大学生关怀和教育,改善大学生因疫情产生的心理和生理的不适反应,帮助大学生提高健康水平。