基于阶梯式教学模式对高中物理实验的优化与创新

2021-06-06厉晓萱赵振宇

厉晓萱 赵振宇

摘 要:针对阶梯式教学模式在高中物理教学中的应用,结合“反冲现象 火箭”一节课的教学重难点,提出四个能够明显演示反冲现象的实验,并通过降低阶梯坡度、搭建平行阶梯、建构上升阶梯三个阶梯呈现.旨在通过有关阶梯式教学模式下反冲现象实验的设计与应用,切实培养学生观察、探究、思辨、合作与交流的能力.

关键词:阶梯式教学模式;反冲现象;演示实验;自制教具;优化与创新

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)05-0027-04

作者简介:厉晓萱(1998-),女,黑龙江绥芬河人,硕士研究生,研究方向:中学物理学科教学;

赵振宇(1968-),女,黑龙江哈尔滨人,本科,教授,硕士生导师,研究方向:中学物理教学教法.

新一轮课程改革提出将培养学生的物理核心素养摆在突出地位,并针对培养学生的“实验探究”能力提出明确而具体的要求.在实际教学过程中,教师单纯地运用讲授法开展教学活动难免略显单调、晦涩,对于学生的理解能力也是个不小的挑战.但若物理教师能够基于阶梯式教学模式设置多组进阶实验,启发学生在观察、体验的基础上进行深入挖掘,使学生经历感性认识—理性学习—全面提升这一探究过程,其教学效果必然优于传统教学模式下的讲授.本文采用阶梯式教学模式,以“反冲现象”为例进行优化和创新,落实有关高中物理实验教学的系列要求.

1 感性认知,激发兴趣——降低阶梯坡度

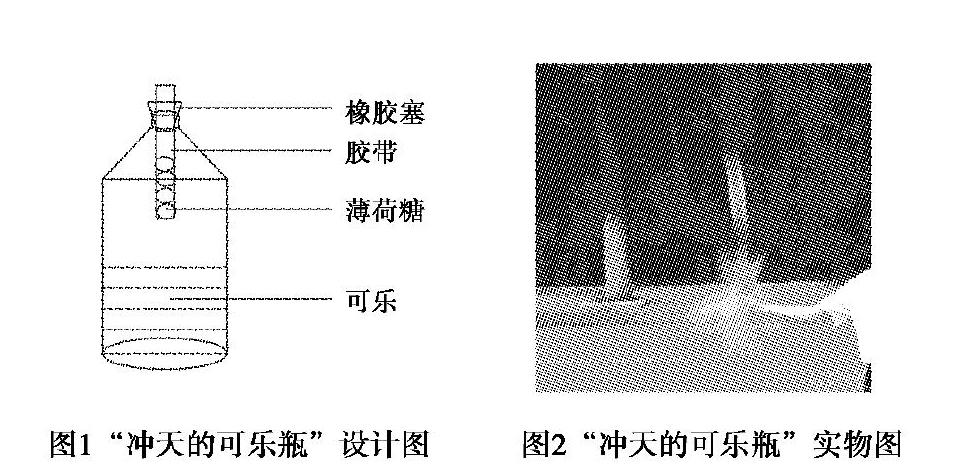

情境创设:冲天的可乐瓶实验利用糖衣的多孔结构加速可乐内CO2气体的逸出,形成反冲现象,带领学生感受反冲的巨大威力.通过两种学生常见的小零食进行实验设计,将抽象的物理学原理生活化,在唤醒学生探究欲的同时大大降低了学生攀爬新知的阶梯坡度.

1.1 制作材料

可乐、可乐瓶、橡胶塞、曼妥思薄荷糖、透明胶带.

1.2 制作方法

(1)利用透明胶带将3-4粒曼妥思薄荷糖依次固定,并预留出5cm的胶带以便固定薄荷糖在可乐瓶中的位置,控制发生反应的时机.

(2)倒出部分可乐,保留适量的可乐于瓶中.

(3)将可乐瓶正放,利用预留出来的胶带使薄荷糖悬置于可乐瓶中但不接触可乐,一只手利用预留出的胶带控制薄荷糖的位置,另一只手用橡胶塞紧紧塞住瓶口,如图1所示.

1.3 演示方法

(1)操作者将事先制作好的教具移动至空旷场地,一只手握紧橡胶塞与瓶口衔接处,迅速将可乐瓶倒置,使瓶口向下.

(2)为防止可乐喷出溅到身上,操作者需伸直手臂并保持静止,耐心等待.待瓶中气体累积到一定程度气体冲开瓶塞时,松开可乐瓶.

(3)此时能观察到,瓶中的可乐迅速向下喷出,与此同时可乐瓶向上运动.若实验效果良好,可乐瓶能够向上运动2.5-3米,如图2所示.

1.4 实验创新

传统实验操作是将薄荷糖置于开口的可樂瓶中,在二者接触的瞬间液体产生大量气泡.此操作方式虽然能够产生较为明显的实验现象,对学生有一定吸引力,但却无法用来解释实验原理,并不能顺利应用于课堂教学.受“反冲水火箭”实验的启发,笔者对该实验进行了改进.用瓶塞塞住瓶口并进行倒置,教师通过释放可乐瓶,引导学生观察瓶子的运动情况,将气体逸出的动量转化为可乐瓶的上升高度和运动速度,化无为有,增强实验的可视化程度.

教师借此机会也可以对学生进行思维训练,同样是将可乐与薄荷糖进行混合,但只要对原本的操作方式稍加改进便能得到另一个可用于演示物理学原理的实验,通过物理实验的实际案例启发学生突破惯性思维对帮助学生建立创新思维具有一定的导向作用.

2 理性学习,获得新知——搭建平行阶梯

情境创设:通过“模拟喷灌装置”和“风火轮”实验分别演示喷出气体和液体的反冲现象,引导学生对两组实验的共同点进行归纳,分析反冲现象的定义及特点.在这一过程中,通过创新多个反冲实验,搭建“平行阶梯”,引导学生通过严密的逻辑分析与推理,深入理解反冲现象的本质.顺利实现突出教学重点、突破教学难点的教学目标.

2.1 模拟喷灌装置

该实验的巧妙之处在于“化繁为简”,笔者通过抓住农业喷灌装置的关键因素,针对反冲现象在该装置中的应用,制作可用来演示液体反冲的教具.

2.1.1 制作材料

注射器、橡胶管、吸管、热熔胶、剪刀.

2.1.2 制作方法

(1)将细吸管裁剪至合适长度,并用热熔胶枪将细吸管两端封住,使吸管保持密封.

(2)在吸管中间位置剪出一个小孔,小孔直径略大于橡胶管的直径.将橡胶管的一端塞入吸管上打好的孔中,并用热熔胶将橡胶管与吸管接口处密封.

(3)在细吸管的两端对称位置处按相反方向各扎1个小孔.

(4)将粗吸管裁至合适长度,套在橡胶管的外侧.

(5)将橡胶管的另一端套在注射器的空桶上,并用热熔胶将橡胶管与空桶连接处密封,即制成了模拟喷灌装置,如图3所示.

2.1.3 演示方法

首先,教师将注射器的活塞拔出,向空桶内注入一定量的水,再将活塞安装上,进而推动活塞将空桶中的多余气体排出.为使实验现象明显,教师可在水中滴入几滴红墨水.

教师双手将模拟喷灌装置举到空中,一只手稳定住粗吸管以及橡胶管,另一只手适度用力推压活塞.此时学生可以观察到注射器中的水从两小孔向外喷出,与此同时原本静止的细吸管按与喷出水流的相反方向旋转,水被均匀地喷洒到周围空间较大范围内,如图4所示.

2.1.4 实验创新

喷灌装置被广泛应用于农业灌溉中.教师采取传统的讲授式教学虽然能够阐述清楚装置的工作原理但却缺乏生动性;而媒体演示虽然能够较大程度地弥补语言讲述所缺乏的形象感,却又无法带给学生较强的体验感.为此,笔者选择利用自制教具带领学生进行实际体验,既能够突出主要矛盾,弱化次要矛盾,学生又能通过认真观察、切身体验以及动手操作真正理解反冲现象在喷灌装置中的应用,有效避免以上两种教学方式带来的不便.

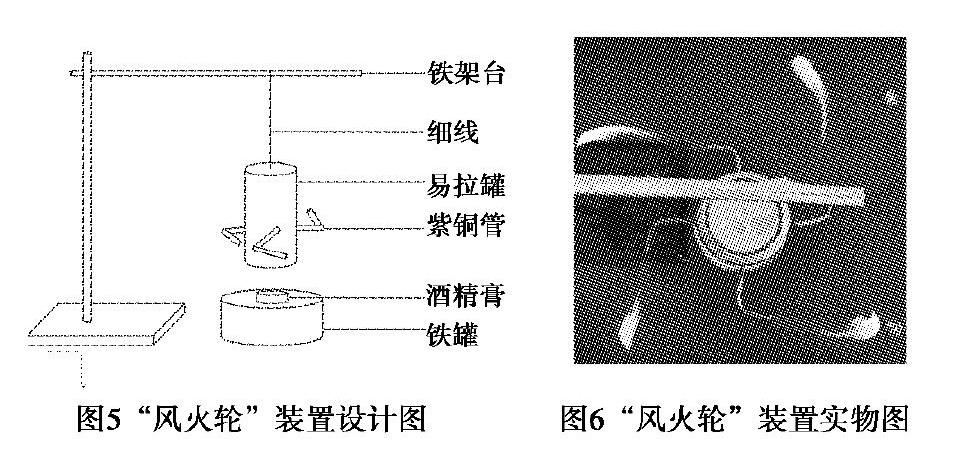

2.2 “风火轮”实验

该实验利用酒精易燃、易挥发的特点来演示喷出气体的反冲现象,实验现象明显,效果震撼.

2.2.1 制作材料

易拉罐、紫铜管、95°液体酒精、酒精膏.

2.2.2 制作方法

(1)在易拉罐侧壁距底部1/3处开一小孔,利用注射器将易拉罐内的全部液体抽出.

(2)截取4段等长的紫铜管,然后将其从中间位置弯曲.注意保持管内气体畅通,不要将管内弯曲处堵死.

(3)在侧壁同一高度处等间隔打4个小孔.

(4)将4只紫铜管末端插入小孔中,并用防水胶水将紫铜管与罐体侧壁固定并密封.

(5)在易拉罐拉环处系上一根细线,细线另一端悬挂在铁架台上,如图5所示.

2.2.3 演示方法

(1)用注射器抽取适量酒精,沿紫铜管内壁缓缓向罐体内注入.

(2)将易拉罐悬挂在铁架台上,使易拉罐尽量保持静止.由于细线多次旋转后会产生较大的扭转力,因此在实验开始前要尽量保证细线的扭转力为零并保持整个装置处于静止状态.

(3)点燃易拉罐底部的固态酒精.

(4)等待片刻,可观察到管口有少量气体喷出,用点火器分别将4个管口喷出的酒精蒸汽点燃,此时易拉罐装置一边喷火一边旋转,如图6所示.

(5)演示结束,应将易拉罐从铁架台上取下,否则由于悬线的扭转力,装置会在较长时间内都难以停止旋转,并分散学生的注意力.

注意:该实验在演示过程中涉及到高浓度的酒精易燃物品,教师在实验前应提醒学生规范操作,掌握相关实验的正确操作方法.实验结束后应及时通风,妥善处理未用尽的酒精等易燃物品.

2.2.4 实验创新

教科书中展示了利用弯管和盛水容器模拟反击式水轮机演示反冲现象,但该实验存在如下不足之处:首先,该实验在进行过程中难以控制,实验一旦开始就只能等水流流完后才能结束;其次,实验现象单一,缺乏冲击力;再者,容器合适的盛水量不易把握,盛水量少则实验持续时间较短,不利于教师引导学生仔细观察,盛水量多,则转动量大,会降低转速.而“风火轮”实验正是针对这些问题进行改进,不但能够通过控制热源即酒精的燃烧来控制实验进程,通过改变液体酒精的用量控制实验的持续时间,而且利用酒精易挥发的物理性质以及易燃烧的化学性质,初步做到物理与化学间的学科融合,体现了跨学科整合的教学理念.

在实验过程中学生既可以观察到酒精蒸汽被点燃形成的橘黄色火焰,听到装置在旋转过程中喷出火焰“呼呼”的声音,此外还可以闻到酒精汽化的特殊味道,前排的学生甚至能够感受到演示过程中实验装置散发的热量.该实验能够在视觉、听觉、嗅觉等多种感官上给学生以刺激.具有关资料表明:学生在学习过程中,单纯依靠一种感官获得的学习效果较差,如凭借视觉浏览图书;但若能调动多种感官参与学习,协同作用,并辅以实验操作,则可大幅度提高学生的学习效率.

3 全面提高,深入探究——建构上升阶梯

情境创设:气球动力小车可作为探究实验,教师引导学生模拟喷气式飞机制作气球动力小车.在理解新知的基础上利用所学内容进行实际探究,并在动手制作的过程中促进其工程思维、科学思维、数学能力等多方面能力的提升,体现STEM教学理念.

3.1 制作材料

气球、废纸盒、废弃瓶盖、吸管.

3.2 制作方法

(1)将纸盒顶盖剪掉,作为小车的车身.

(2)在纸盒侧壁等高处确定四点作为车轮位置,以竹签作为车轴,把已经打好孔的瓶盖穿在竹签上,作为车轮.为防止车轮在运动过程中脱落,可以在竹签上缠绕多圈透明胶带.

(3)将吸管裁剪后利用热熔胶将吸管的一端固定在车身上,并在另一端固定气球吹气口,如图7所示.

3.3 使用方法

教师用打气筒向气球内部打气,在打气结束后关闭气球的通气口,将装置置于演示台上.提示学生观察小车的运动状态,然后松开通气口.此时,气球内的气体向一个方向喷出,同时小车在气球的带动下向相反方向运动,如图8所示.

3.4 实验创新

教科书描述的气球的反冲现象是通过直接对充气的气球进行放气,该演示方法存在以下几点不足:首先,气体喷出的方向不确定,气球在运动过程中可能出现运动方向不确定现象,教师难以控制,学生也难以观察;其次,气球在运动过程中还存在较多不确定因素,比如,气球可能会发生爆破,影响实验的顺利进行;最后,学生在自己的生活中大多经历过或观察到直接对气球进行放气处理的现象,不能有效地激发学生的学习欲望.而经过改进的气球动力小车实验可以有效地解决上述问题.

对某些实验,利用精确度高、演示效果好的自制实验仪器或软件设备能够起到良好的实验效果.但对于一些定性实验,教师不必拘泥于传统的实验范围,通过简单的改进就能够利用手边的材料设计出同等效果的实验.这种创新型教具的应用不但能够渗透物理教师在废物利用、节能减排方面的奇思妙想,让德育教育不只出现在思想政治的课堂上,更体现在教师的实际行动中,还能够激发学生的学科情怀,让学生真正爱学物理,爱上物理.

4 结束语

对于线下高中物理教学,教师可以选用的教学模式多种多样,但阶梯式教学模式独有的优越性能够很好地解决物理学科抽象性强、理论性强、难度较大等问题,值得诸位教育研究者和实施者细细探讨.此外,能够应用于课堂教学的实验有很多,且变化多样,教师可以根据自己的授课风格、个人特色选择适合的实验类型.但在高中物理教学中实施物理实验教学仍存在许多困难,不但需要学生在课上、课下的積极响应,更要求教师从自身出发,在认识上加强对物理实验的重视程度,提高自身的专业水平,设计出操作规范、符合要求、现象明显、有吸引力的物理实验.

参考文献:

[1]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中教科书物理(选择性必修第一册)[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2]闫金铎,郭玉英.中学物理教学概论[M].北京:高等教育出版社,2019.

[3]何晓萍,楼松年.体验反冲运动 走进核心素养[J].中学物理,2019,37(09):50-52.

[4]赵孟军.创设情境建构知识 依托过程养成素养[J].中学物理,2020,38(20):53-56.

[5]赵赫,梁林艳,李雪,史策,刘乃宁,肖利.基于STEAM教育的中学物理教学[J].中学物理教学参考,2019,48(16):2-3.

(收稿日期:2020-12-16)