“动量守恒定律”单元教学设计

2021-06-06马磊公衍录

马磊 公衍录

摘 要:本单元设计基于学习进阶的理论,对学生的思维由简单到复杂、由浅入深地进行层级刻画.通过对学生已有知识、能力进行诊断,整体设计各层级的任务,在层级衔接递进的过程中培养学生的核心素养.围绕动量守恒定律,从学生学的视角组织一系列的学习事件,通过整合物理概念、规律,挖掘教学内容中的认识方式、研究方法等隐性知识,不断建构和发展学生的“运动和相互作用”物理观念.

关键词:单元教学设计;动量守恒定律;运动和相互作用;物理观念;学习进阶

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)05-0022-05

作者简介:马磊(1985-),男,山东泰安人,硕士,中学一级教师,研究方向:中学物理学科教学;

公衍录(1963-),男,山东蒙阴人,本科,中学高级教师,研究方向:中学物理学科教学.

1 单元教学设计指导思想

本单元教学设计是围绕“运动和相互作用”物理观念的建构和发展,以动量守恒定律这一大概念组织教学,整合本单元的动量、冲量和动量定理等概念规律,在此基础上,进一步挖掘教学内容中隐含的“守恒”等跨学科概念、认识方式、研究方法等隐性知识,发展学生的“运动和相互作用”的大观念[1].这些知识将为学生终身发展、应对现代和未来社会发展的挑战打下基础.通过创设“碰撞”等大情境,引导学生深度学习,伴随着学生的认识发展,逐渐形成解决问题的一般化大思路.设计适当的学习策略,有效地调动学生学习的主动性[2].加强学习诊断,以精准诊断和及时反馈矫正,提升教学的针对性和有效性.

2 单元教学内容分析

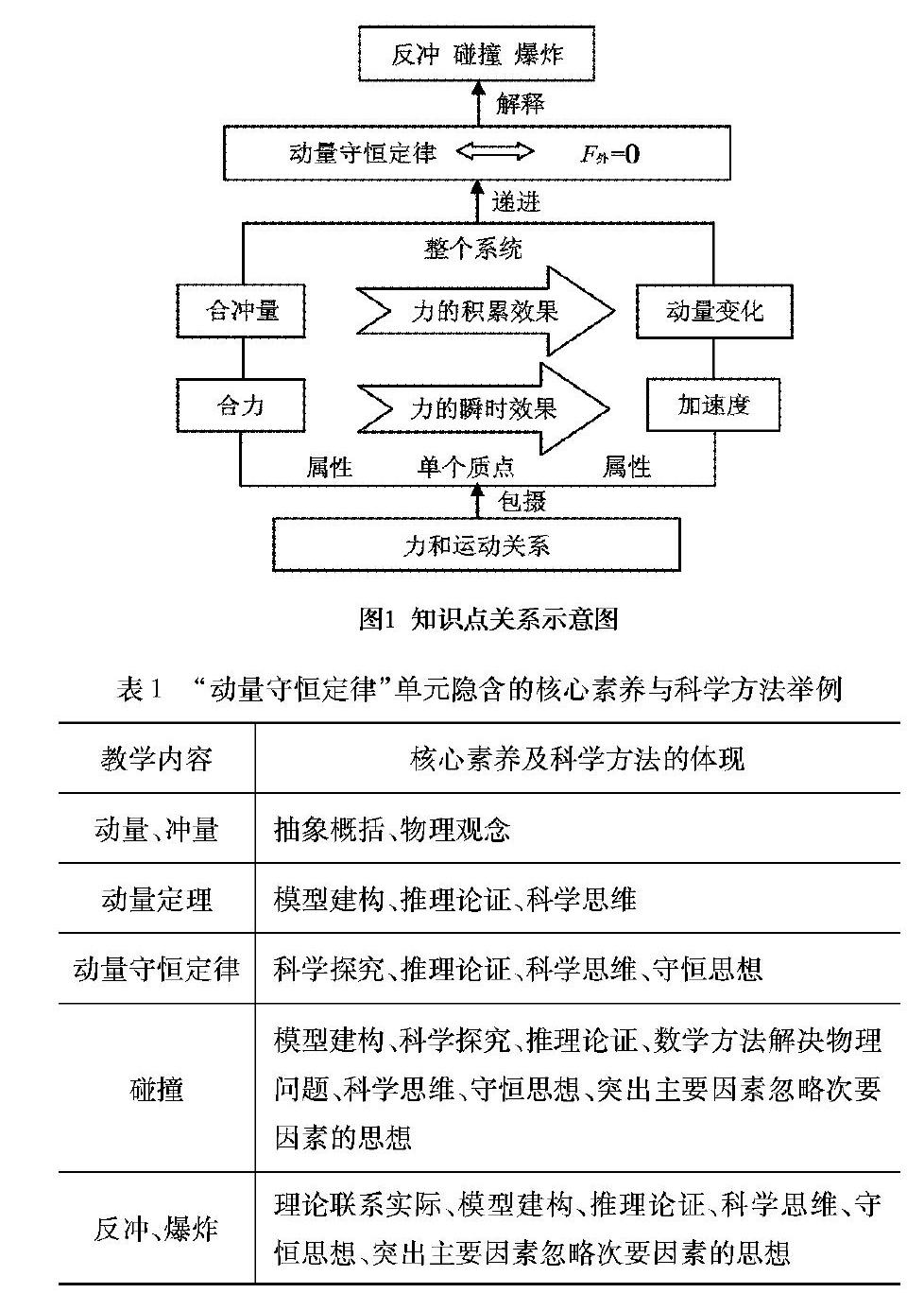

整合本單元知识,梳理出围绕大概念——动量守恒定律的知识结构图,如图1所示.

本单元的一个重点内容是描述单个质点的动量定理,如图1中力的积累效果部分;另一个重点内容是描述系统的动量守恒定律及其应用,如图1中动量守恒定律部分.

在本单元的教学内容中,蕴含了模型建构、推理论证等丰富的学科素养和科学方法.教师应充分发掘教学内容中的育人价值,剖析知识背后隐含的物理观念和思想方法.表1中举出了一些例子.

3 学生学习情况分析

按照物理核心素养的维度,本单元的学情分析如下.

物理观念:学生之前学过了牛顿运动定律和运动学公式,为本单元的学习打下了坚实的基础.已学过的解决力学问题的一般思路“确定研究对象,受力分析,运动分析,列物理规律方程等”仍然适用.学生在学习机械能守恒定律、能量守恒定律和电荷守恒定律时,已经知道了守恒这一概念,但需要进一步强化某一量守恒的含义,就是在变化中该量的总和保持不变.

科学思维:在教学中可借助实验等加强教学的直观性和形象性,以便于学生理解.让学生应用动量定理、动量守恒定律等本单元的知识,解释与日常生活、生产有关的现象,促进学生逐步由形象思维到抽象思维的过渡.在前面求解连接体问题时,学生已经了解了“系统”“内力”“外力”等概念,这有助于学生理解动量守恒的条件,但受力分析一直是学生的一个薄弱环节,而且学生常常会把动量守恒的条件与机械能守恒的条件相混淆.

科学探究:学生已经具有设计方案、实验操作、记录数据、分析数据和获得结论的意识,但是对方案的可行性等还需着力培养.

科学态度与责任:学生具有一定的学习物理的兴趣,知道物理研究应实事求是,还应注重培养学生理论联系实际的态度等.

4 单元教学目标

下面以动量定理和动量守恒定律为主线,结合具体的知识点和素养发展要求[3],表述本单元的教学目标如下:

(1)理解冲量和动量.具体包括:创设情境引导学生经历冲量和动量概念的形成过程;学生能够通过理论推导和实验探究,推导出动量定理和动量守恒定律,并能用其解释生产、生活中的有关现象.通过制作水火箭等,让学生知道火箭的发射利用了反冲现象;通过收集资料,了解中子的发现过程,讨论动量守恒定律在其中的作用,认识动量守恒定律的普适性.

(2)通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰撞的特点,具体包括:定量分析一维碰撞问题,解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象,例如让学生观察台球碰撞前后的运动情况,尝试用动量知识定性解释.查阅资料,了解太空中物体的碰撞和微观粒子的碰撞等相关信息.

(3)体会用守恒定律分析物理问题的方法,体会自然界的和谐与统一.具体包括:学生能将动量守恒定律,与学过的机械能守恒定律和能量守恒定律联系起来,通过运用这些规律分析和解决实际问题,进一步发展“守恒”“系统”和“能量”的观念,初步形成用物理学理论描述的自然界具有和谐与统一的整体图景.

5 单元学习过程设计

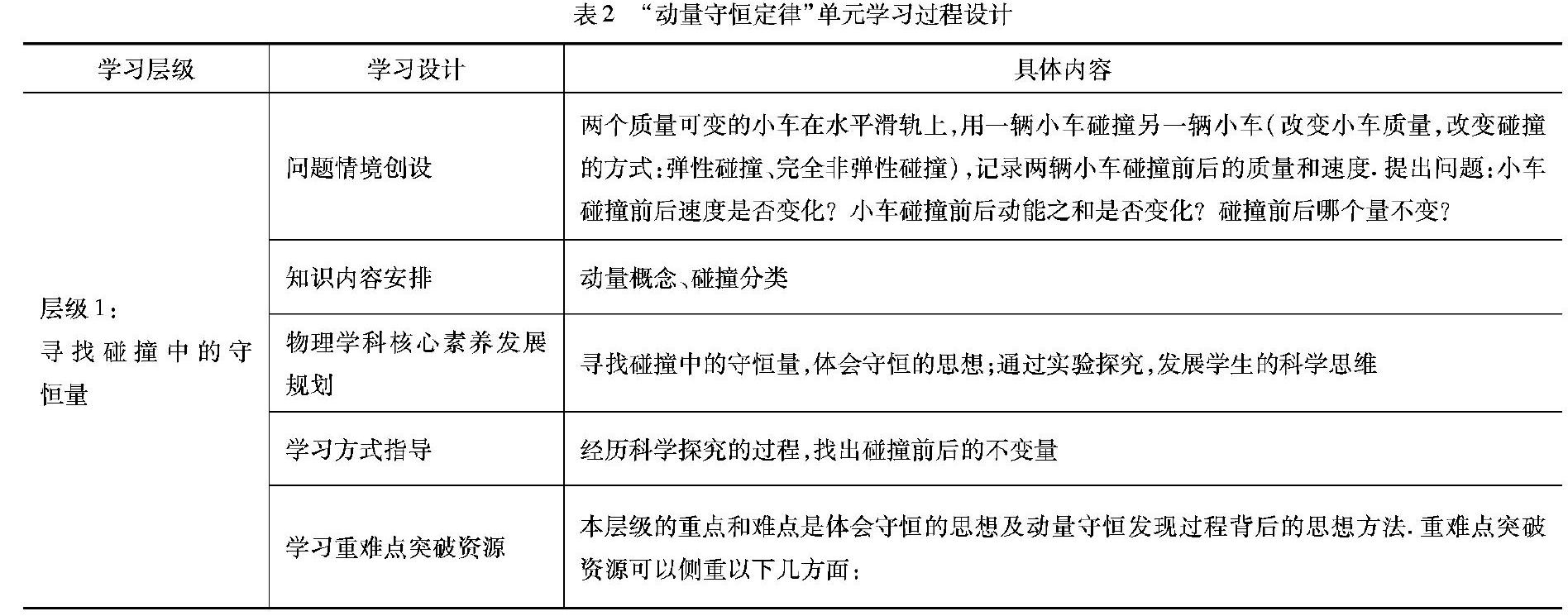

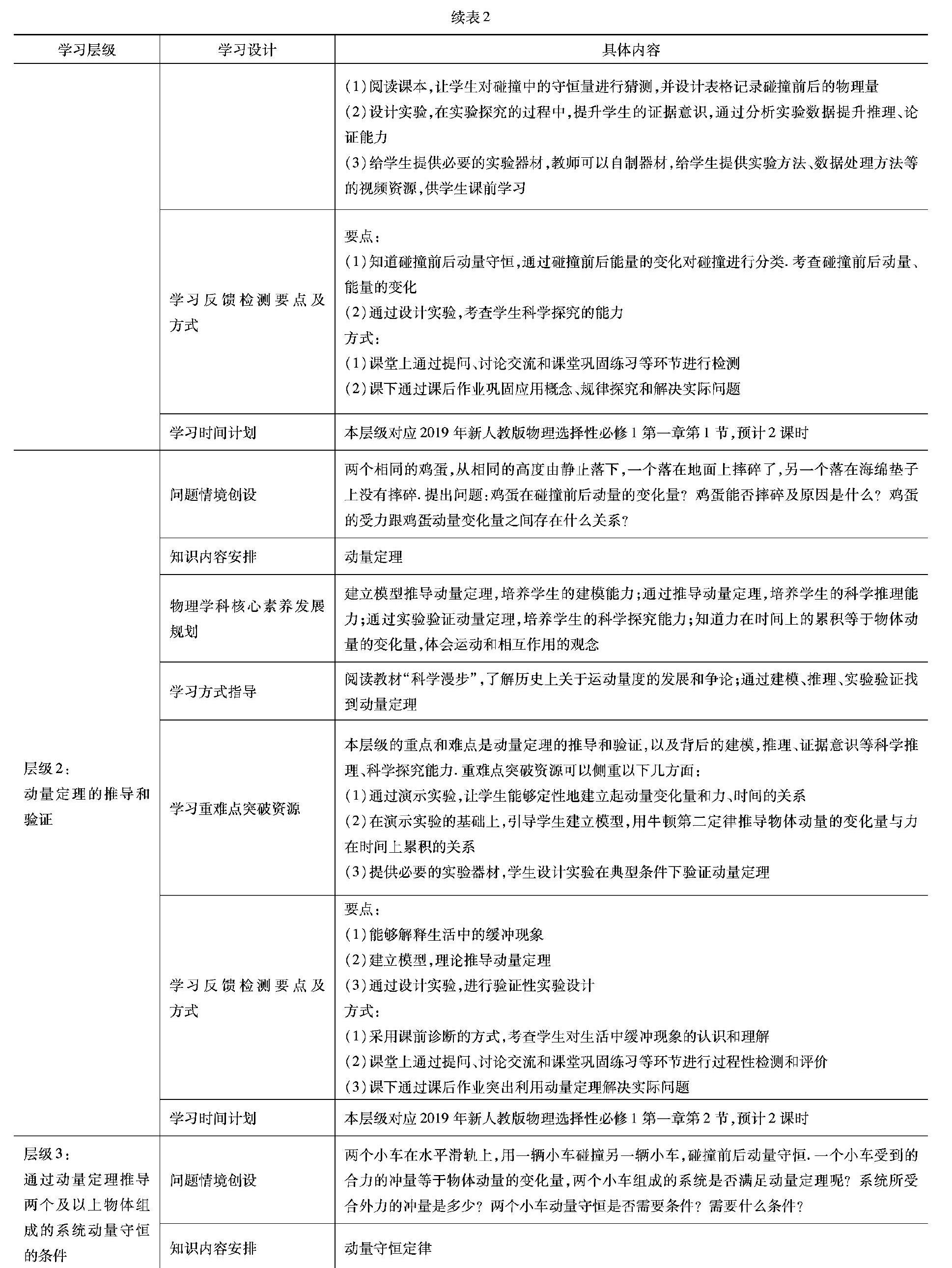

本单元学习过程设计可分为四个部分:第一部分是寻找碰撞中的守恒量,会用动量概念描述物体的运动,知道碰撞前后能量的变化,并以此对碰撞进行分类;第二部分是在第一部分的基础上进一步探究物体动量的变化量与力在时间上累积的关系;第三部分利用动量定理推导两个及以上物体组成的系统动量守恒条件;第四部分是能运用动量守恒定律解释生产生活中的有关现象、解决相关问题.这四个部分相互独立,又层层递进.具体学习过程设计见表2.

6 主要教学活动设计

本单元的核心概念是动量守恒定律,整章的教学活动设计基本遵循:系统—单个质点—系统的思路.如图2所示.限于篇幅,以“层级2”动量定理的推导和验证为例,说明主要的教学活动设计.学生思维发展过程如图3所示.

6.1 学习任务一:定性分析缓冲现象中受力与作用时间的关系

情境创设:观看视频,无降落伞高空跳到大网里,室内百米赛跑跑道终点处墙上有厚厚的软垫.这个大网和这层软垫有什么作用?运动员所受的力与停下来所用的时间存在什么关系?

让学生对缓冲现象中受力和作用时间有定性的认识.引导学生设计实验进行检验,通过观察实验并归纳力和时间的关系.

6.2 学习任务二:建立物理模型,通过理论推导

情境创设:通过实验,在动量变化量相同的情况下,作用时间长,F小,作用时间短,F大,可以看出延长作用时间可以减小物体所受力的大小.力F与时间t存在定量关系吗?

培养学生的证据意识,引导学生建立模型,光滑水平面上的一个物体,受到一个水平向右的恒力,在恒力F的作用下运动一段时间t,速度由v1变到v2,利用牛顿第二定律或者动能定理进行推导F-t存在的关系.

6.3 学习任务三:设计实验验证不同条件下动量定理是否成立

情境创设:在理论推导过程中,我们是在恒力条件下进行的,动量定理是否在其他条件下(变力、碰撞等)也成立?

提供的实验器材:平滑导轨、小车、力学传感器、位置传感器、细线、钩码及数据处理软件等,让学生设计实验,在不同条件下验证动量定理是否成立.通过对实验结果的分析,我们可以得到结论:在误差允许的范围内动量定理成立.

7 单元学习效果反馈性评价设计

本单元学习评价围绕动量守恒定律核心概念,依据学生物理学科核心素养发展状况,通过创设真实而有价值的问题情境,促进学生概念发展,以过程性评价为主,主要形式为课前诊断、课上问题链和实验设计、自我和同伴评价、课后测试反馈等.

学习效果评价还要根据不同的需求设计不同层次.针对物理学科核心素养及高中物理学业质量划分了5个水平层级.学业水平合格性考试合格达到学业质量水平2,高等院校相关专业学习应达到学业质量水平4.学生学习本单元后参加高考,因此题目应以学业水平3、4的要求为主,对比较优秀的学生,可以选择水平5的问题.下面以一个例子说明.

例题 如图4所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为m0的球C.现将C球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球.

(1)A、B、C组成的系统动量是否守恒?

(2)当小球C第一次摆到最低点时,A、B两个木块各自的速度?

(3)当小球C摆动至什么位置时,A、B两个木块分离?

(4)木块A的最大速度?

本題主要考查学生的物理学科核心素养中物理观念中的运动与相互作用观念和科学思维中的科学推理能力;考查学生对动量守恒定律条件、矢量性以及能量守恒定律的掌握程度.

8 单元教学设计反思

本单元设计以学习进阶为工具,梳理了知识间的内在逻辑,确定了动量守恒定律单元的教学思路,保证了单元教学的整体设计和有序实施.建构了“动量守恒定律”单元学生思维发展的路径和学习层级,通过挖掘隐性知识,创设真实的物理情境,以动量守恒定律作为知识载体,引领学生逐步形成研究和解决动量守恒问题的大思路,发展了学生的物理学科核心素养,形成了相对完整的运动和相互作用的观念.为促进学生核心素养发展提供了可操作的路径和符合实际的教学策略.

参考文献:

[1]张玉峰.以大概念、大思路、大情境和大问题统领物理单元教学设计[J].中学物理,2020,38(05):2-7.

[2]张玉峰.基于学习进阶的物理单元学习过程设计[J].课程·教材·教法,2020,40(03):57-65.

[3]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

(收稿日期:2021-01-28)