科学史促进概念理解的“教·学·评”设计

2021-06-06沈强

摘 要:概念教学是传授知识和培养科学素养的过程,在设计“热机”时遵循“教·学·评”一体的理念,以热机的发展历程为主线展开教学,对汽油机的结构较难理解,采用类比为辅线,将源部件与类比部件进行展开,适时融入科学史来显示概念形成的历史背景、思维轨迹、认识路线以及科学探索的艰辛,通过有效理解核心概念,逐步建构和完善学生的概念体系.

关键词:科学史;概念理解;教学评价;热机

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)06-0056-04

作者简介:沈强(1979-),男,浙江绍兴人,硕士,中学高级教师,研究方向:概念理解的实践和研究.

概念是反映客观事物共同特点与本质属性的思维形式,是高级认知活动的基本单元,往往体现事物具有共同的属性或特性,包括内涵和外延两个方面.概念学习是科学教育研究的核心领域,概念教学是一个指导认识事物的本质、同类事物的共性和事物内部联系的过程,是传授知识和培养科学素养的有机结合的过程.初中科学的概念教学,从难度和深度的层面上,往往存在着一些抽象难懂的概念.学生往往没有有效的方法对概念的内涵和外延进行深入理解,更缺乏运用自我思维能力去探知的能力.课堂上学生看上去好像“掌握了”科学概念,其实更多的只是停留在浅层的识记层面,没有真正地深度理解更不能灵活地应用.

20世纪90年代,由斯宾塞基金资助的零点项目和哈佛大学教育研究生院提出的“为理解而教”,倡导理解的教学逐渐成为国际教育研究的趋势.正如美国著名科学史家萨顿给科学史下的定义:“如果把科学定义为系统化的实证知识,或者看作是在不同时期不同地点所系统化的这样一种知识, 那么科学史就是对这种知识发展的描述和说明.” 在科学教育领域,概念理解也应具有整体性、层次性、精细化这三个特征.浙教版教材“热机”是“物体的内能”最后一课时,是继内能、内能改变、比热容、热量计算之后的一个全新概念.热机的应用与我们的生活密切相关,但里面的构造是全新的,学生对热机的“原理—构造—功能”的联系和理解有一定难度.采用科学史融入的“教·学·评”一体化设计,能有效促进概念的理解.正如科学教育专家杜克所说:“应用科学史于科学教学与评价之中是一个充满选择的过程,何种科学史、谁的科学史、为了什么目的而利用科学史都决定着课程、教学与评价的模式.”

1 教学目标定位

以汽油机为例,说出热机的工作原理,知道内能的利用在人类社会发展史上的重要意义.

2 教学思路与框架

正如美国著名科学史家乔治·萨顿所言:“一部科学史,在很大程度上就是一部工具史.这些工具,无论有形或无形,由一系列人物創造出来,以解决他们遇到的某些问题.每种工具和方法都是人类智慧的结晶.”本节设计有两大特点.

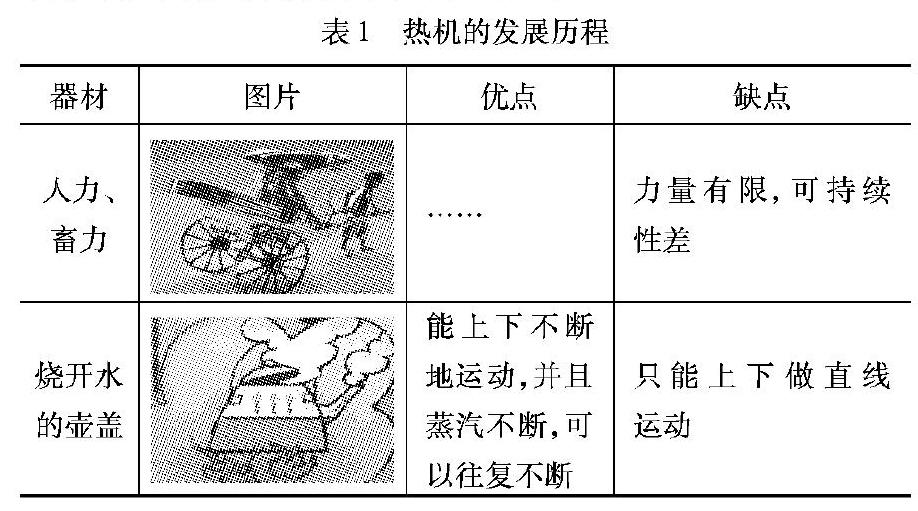

一是以科学史促进概念理解为主体思路,以热机的发展历程为主线(见表1),通过工具的列举缺点法展开,因为热机的发明和发展本质上就是技术创造和革新的过程,通过列举原物体所存在的缺点,并逐一改进,从而促进新技术产品的诞生[1].

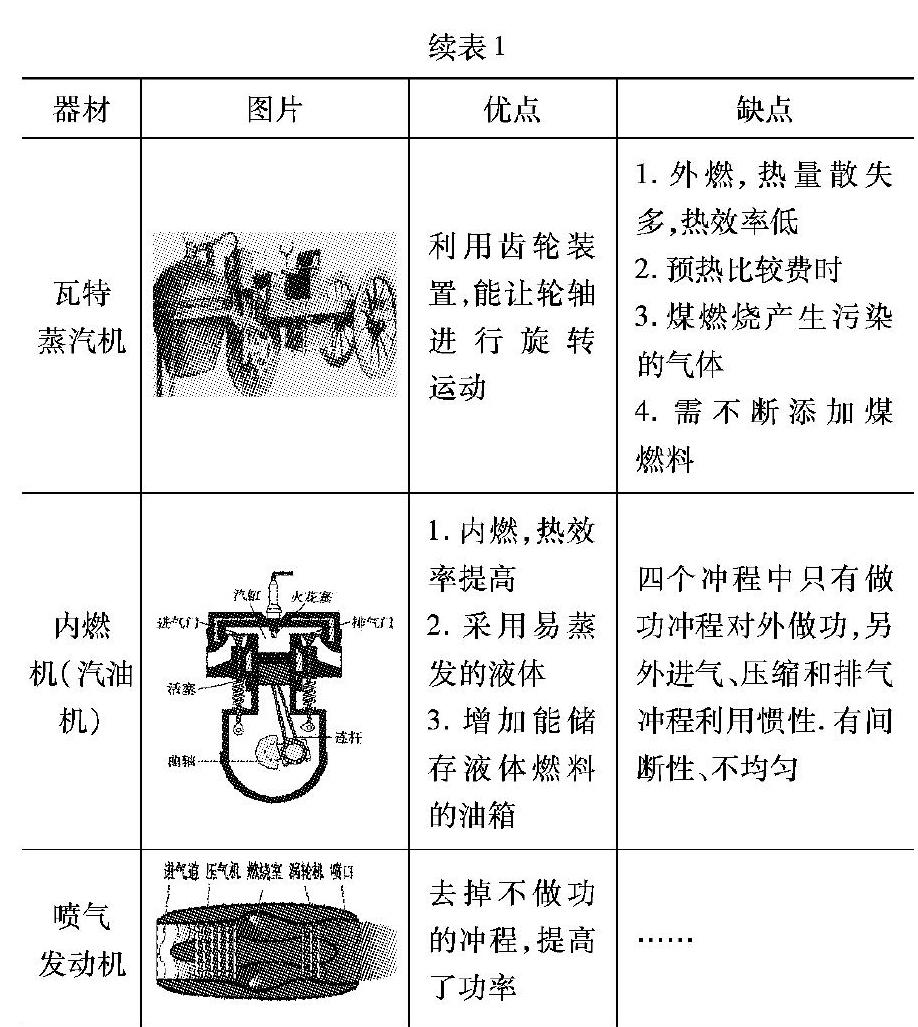

二是汽油机的结构难理解采用类比为辅线(见表2),将源部件与类比部件进行比对,通过熟悉的事物作为类比模型,来比对需要理解的抽象构造,促进学生对热机“原理—构造—功能”的深层次理解.

3 教学设计与实施

3.1 媒体呈现1:出示瓦特发明的蒸汽机的结构图

师:在水蒸气的推动下,活塞向哪个方向运动?

生:向下.

提问:活塞如何带动飞轮转动,两者之间要连接一个怎样的装置.

生:连一根杆子.

追问:安装在哪个部位?

生:……

3.2 媒体呈现2:观看蒸汽机工作时的Flash动画

思考1:水蒸气只能推动活塞向下运动,是单向的,是什么使活塞又向上运动的呢?

生:飞轮的惯性.

师:活塞从汽缸的一端运动到另一端的过程为一个冲程,活塞不断地往复交替,蒸汽机运作起来.瓦特蒸汽机的出现,给当时社会带来了第一次工业革命,很多地方都应用到了蒸汽机.

3.3 概念理解:曲轴和连杆

设计意图:内能转变成机械能,通过类比模型来猜想构造,使上下的往复运动转变为循环的转动,这是技术上的一大飞跃,使动力能持续输出.

3.4 科学史补充

(1)古希腊时代,希罗发明过一种演示用的蒸汽轮球,当加热后蒸气从喷嘴喷出时,轮球就会沿相反方向旋转.

(2)德国的巴本、英国的萨弗里和纽可门可以说实际上是蒸汽机的发明者.萨弗里的蒸汽机,如此周而复始,达到连续抽水的目的.蒸汽机提水的高度据说只有7米,每小时可提水十几吨.但它需有人每隔十几秒关一次阀门.如果忘记启闭阀门,就有可能引起锅炉爆炸.

(3)纽可门蒸汽机的气缸每次推动活塞后都要喷进冷水,使蒸气凝结,所以气缸要反复加热,白白消耗掉许多热能.

(4)1769年瓦特发明冷凝器,解决了制造精密气缸和活塞的工艺,创造了单动作蒸汽机.经过不断试验,他又发明了双动作蒸汽机,从气缸两边推动活塞动作.他利用曲柄结构,使往复的直线运动转变为旋转运动.他还设计了离心式节速器控制蒸汽机的转速.

3.5 媒体呈现3:出示关于当时蒸汽机工作时的图片和背景资料

思考2:它存在哪些方面的缺点?

生1:有污染.

生2:燃料在外部燃烧,造成热量的浪费.

生3:要不断添煤加水,消耗很大的劳动力.

思考3:你觉得可以怎样改进?

生:用污染少的能源,将外部燃烧改成内部燃烧,原料用机器输送.

师:你们的想法和科学家一样,科学家在蒸汽机的基础上,就这些方面做了改进,发明了内燃机,接下来,我们就以内燃机中最常见的汽油机为例,来了解它的工作过程.

思考4:观察比较蒸汽机和汽油机的结构,说说它在结构上做了哪些改进?

生:增加了火花塞、进气门、排气门.

师:火花塞主要是能够放电,点燃气缸内的气体.

观看汽油机的工作过程的相关视频,完成表格填写.

思考5:每一个冲程各个结构是怎样运动的,在简图上分别用箭头表示,并写出哪些冲程伴随能量转化,如何转化.

提问:(1)吸入的气体是什么气体?

(2)压缩气体有什么作用?

(3)点火应该在什么时候进行?

(4)整个过程中,只有哪一个冲程气体在对外做功?

(5)汽油机刚开始启动时,前两个冲程中,活塞是靠什么来运动的?

生:……

一个汽缸的一个工作循环中,只有四分之一的时间在做功,效率比较低,所以普通私家车一般有4个汽缸,每个汽缸中的各个冲程交替进行,能够不断地将内能转化为机械能,能够让汽车持续运动,获得足够的动力,有些跑车有6个或8个汽缸,F1赛车有12个汽缸,来获得更大的动力.

3.6 概念理解:内燃机的四个冲程

设计意图:从蒸汽机的外燃向内燃机的转变,是技术上的另一次飞跃.这是在发现外燃和冷却需要损耗大量的热能,并且在发现适合的易汽化、可燃性液体的基础上,从根本上解决了原有的弊端.

3.7 媒体呈现4:蒸汽发动机的工作视频

师:飞机的出现,使我们的交通更加便捷.但飞机的运行需要更大的持续动力,和汽油机相比,飞机的发动机做了怎样的改进?

生:直接将燃气推出去,利用作用力和反作用力,推动飞机前进,与汽油机相比,减少了内能的损失.

师:能否利用飞机的发动机来推动火箭进入太空?

生:不能.

师:为什么,要做怎样的改进?

生:太空中没有氧气,没有助燃剂,不能燃烧,需要增加储存液氧的装置.

小结:从蒸汽机、汽油机,到喷气式发动机都是利用内能来做功,这一类发动机都称为热机.

热机在工作时,都会向大气排放污染气体,从环保的角度,你觉得可以如何改进?

生:……

师:对新型热机的研究,人们正朝着、的方向前进.

生:高效率、无污染的方向.

3.8 概念理解:喷气式发动机、热机

设计意图:飞行需要连续输出动力,在改进过程中需要去掉不做功的冲程,让燃料无间断地转化能量.并且在太空中还需要携带助燃剂.几次技术上的飞跃,都是在前面有弊端的基础上,随着科技发展逐步改善,满足现有的要求.归纳出热机的本质特征是内能转化为机械能,也指明了热机发展的前进方向.

4 课后作业评价

笔者有幸参与2020年的初中毕业生学业考试的命题工作,因为设计过“热机”这节课很有感受,所以在命制实验探究的过程中,就采用了以此为背景展开对实验和探究要素的考查.

(2020年绍兴卷 24题)热机发明后,一直在持续的改进和发展中.

材料一:1769年,法国人居纽制造出蒸汽机推动的三轮汽车(如图1甲所示),传统蒸汽机的燃料在气缸外部燃烧(如图1乙所示),热效率为5%-8%之间.

材料二:1862年,法国人德罗夏提出内燃机(内燃指燃料在气缸内燃烧)的四冲程循环理论:(1)气缸向外运动造成的真空将混合气体燃料吸入气缸;(2)通过气缸的向内运动对进入气缸里的燃料进行压缩;(3)高压燃烧气体产生巨大爆发力;(4)将已经燃烧的废气从气缸中排出.

材料三:1876年,德国人奥托制造出以四冲程为依据的煤气内燃机,利用飞轮的惯性使四冲程自动实现循环往复,内燃机的效率达到14%.

(1)四冲程循环理论提及的“巨大爆发力”由下图中的冲程实现.

(2)德罗夏提到的内燃方式是基于的猜想.

(3)老师在重复演示“做功改变内能”实验(如图2丙)之间,需在拔出活塞后将厚玻璃筒甩几下,其目的与内燃机的(选填“吸气”“压缩”“做功”或“排气”)冲程的原理相似.

答案:(1)C;(2)燃料在气缸内燃烧,热量散失少,热效率高;(3)排气.

评价:本题以“热机”的改进和发展的科学史为素材,以热机的“外燃”到“内燃”,从“理论”到“实践”为材料主线.热机的背景是教材改版之后增加的内容,与生活联系紧密.引导学生理解科学的事实、概念和原理,领悟科学的思想和方法,培育科学精神.本题的设问从理解四冲程循环理论来辨识“外燃”到“内燃”飞跃的科学探究,猜想和联系“做功改变内能”实验细节,并有效迁移这三个维度,学生通过解题的过程,就是浏览科学史的发展过程,也是深层理解人类科技的历史是科技发展的历史、是工具发展的历史.

在由 “潜”到 “显” 的变化规律中,剖析学生的迷失概念,逐步建立有效的概念,让学生的思维得以很好的外显和建构.科学史的融入是选择与教学相关的科学史内容,将科学的运作方式传递给学生,即将知识产生的真实背景和历史过程,或者将科学思维和科学方法的发展过程,根据学生当前的认知水平有选择地再现在学生面前,让学生充分感受到前人的智慧能力、思维轨迹、认识路线、科学方法以及科学探索的艰辛.通过这种能力立意的实验探究题,将主干核心知识点和科学方法很好串联,重视考查学生的高阶思维,具有很好的示范引领作用.

5 教学评效果和反思

本节教学设计围绕热机的概念,使学生深切体会到热机是通过做功将内能转化为机械能的装置.而构造改进经历了:采用连杆、曲轴和飞轮使平动变转动—外燃变内燃减少热损失、增大转化效率—四冲程只有一个是做功输出,输出不稳定—气缸变多气缸,寻找气缸质量和输出功率的契合点—飞行需要持续动力,喷气发动机让燃料不间断燃烧,去掉了不做功的过程.整个发展历程体现了“理论基础—原理—结构—功能”的原则,指引了热机的发展是沿着获得持续动力、提高能量转化效率、污染低的方向进行.以热机科学史为探究背景,整合实验细节和探究元素,有很好的指向作用.

英国国家课程署在介绍科学史融入教学时这样说:“学生应该理解科学概念随时间而变化、发展的方式,理解这些概念及其应用是如何受到社会、伦理、精神和文化背景的影响的.” [2- 3]要求中小学学生能够思考特定的科学概念或理论是如何与其历史、文化背景相关联的[4].

在科学教育领域,“理解概念”通常與 “记忆事实”对立.事实是零散的,概念是系统的,概念理解体现在概念之间的相互联系中.科学史学习应该是:注重史料,独立思考;注重分析,自由争论;内外结合,开阔思路.从科学史的发展中吸取精华:找观点,学方法,树榜样[5].通过科学史来促进概念理解,通过“教·学·评”一体的教学设计促进学习.概念理解是有层次的,这种层次通过概念的表征和概念的结构来衡量.这种精细化体现在将概念迁移到不同情境中,学生的概念理解更加丰富、具体,能与自己的经验建立起紧密的联系.科学史融入初中科学课堂教学,不但提供了丰富的科学知识,对科学概念、假说和理论的来龙去脉提供了依据,特别是抽象概念,从来源上知道发展变化,有利于概念的有效转变和理解应用.

参考文献:

[1]郑青岳.技术教育在科学教育中的意义[J].教学月刊:中学版,2009(01):14-17.

[2]刘学山.基于深度学习的初中物理教学实践与思考[J].中学物理,2020,38(14):23-25.

[3]卢长津.初中物理教学中培养物理思想“四化”策略[J].中学物理,2020,38(12):5-8.

[4]曹继纲.初中物理教学中“教”的策略例谈[J].中学物理,2020,38(04):2-4.

[5]郭奕玲,沈慧君.物理学史(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2005.

(收稿日期:2020-11-26)