基于核心素养指向深度备课

2021-06-06王国军汤金波

王国军 汤金波

摘 要:本文围绕光的折射定律从探究不同盛水容器在不同角度观察到的不同现象入手,进行深度备课,来解决智慧型课堂教学过程中学生的认知障碍,促进学生核心素养的全面养成,从而对学生的深度学习做出正确的导向.

关键词:深度备课;核心素养;智慧课堂

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)08-0053-04

作者简介:王国军(1985-),男,贵州人,本科,中学高级教师,研究方向:初中物理实验教学、试题研究、学生心理研究;

汤金波(1964-),男,江苏如皋人,本科,中学物理特级教师,研究方向:物理实验创新.

1 问题背景

备课是教与学的前提,是教师根据学科课程标准的要求和本门课程的特点,结合学生的认知特点、教学环境等具体情况,选择最适合教学方法、手段和顺序,以保证学生进行深度学习的重要教学环节.深度备课是基于学生深度学习为导向的备课,要做到深度备课就要深入了解深度学习.

深度學习中能体现核心素养中的理解、批判、联系、迁移、决策和解疑能力,是在教师引导下进行多维度、深加工、高度参与等深度思维手段的综合结果,它重视学生的元认知水平,是基于学生前概念认知下的学习方式,摒弃了那种粗浅的学习方式,是与浅层次的学习相对的学习方式.

深度备课就要多维度了解学生的认知特点,结合学科教学内容,根据课程标准和学科核心素养进行各个环节的教学准备,以便于学生进行深度学习,打造高效型、智慧型课堂.

2 问题的提出

2.1 关注学生前认知

作为初中物理光学中的探究内容,很多学生比较熟悉的一种现象是:划船时,发现船桨在水中“折断”的部分会向水面处偏折,河岸上的一根竹竿倒在了水中,水中竹竿依然是“折断”的部分向水面处偏折(如图1甲实物现象,图1乙是模型图).这些现象才是最初自动嵌入学生大脑的潜意识,而恰好是这样的潜意识对他们前概念的形成有潜移默化的影响,也就是首次效应的影响.

2.2 课堂教学现象

在进行光折射教学时,经常会采用或看到“暴力”的教学导入方式,紧接着教师就进行了课题的教学,比如:在一圆柱形玻璃杯中放入一支铅笔或其它物体,接着提问:“同学们,你们看到了什么现象?”或“同学们,你们发现笔还是直的吗?”很快就会听到学生回答:“笔好像折断了.”是的,笔看上去确实折断了,但这是所有同学都看到的现象吗?经过近10年的课堂教学及听其他老师的课堂展示,笔者发现了一个细节:其实只有部分同学可以看到这种现象,但是我们老师经常就以这部分同学看到的现象作为所有同学观察到的现象,然后就堂而皇之地进行了光的折射的教学.这样的教学合理吗?在一定程度上来讲,这是不合理的.原因是:还有一部分学生看到的不是这样的现象,他们会产生疑惑:“为什么我明显看到的不是这样的现象,而老师就以其他同学看到的现象为准进行教学了呢?”难道这不是有点荒唐吗?另外一种情况就是,我们为了快速把学生们的思维带入课堂,经常采用一束激光射向装有一定量水的水槽中,这里同样也有一个问题就是:“只有少部分同学会看到光从空气中斜射向水面的时候,光路发生偏折的现象”,也有另外的一部分同学可能会看到:“水中的光路与空气中的光路是在一条直线上的”.

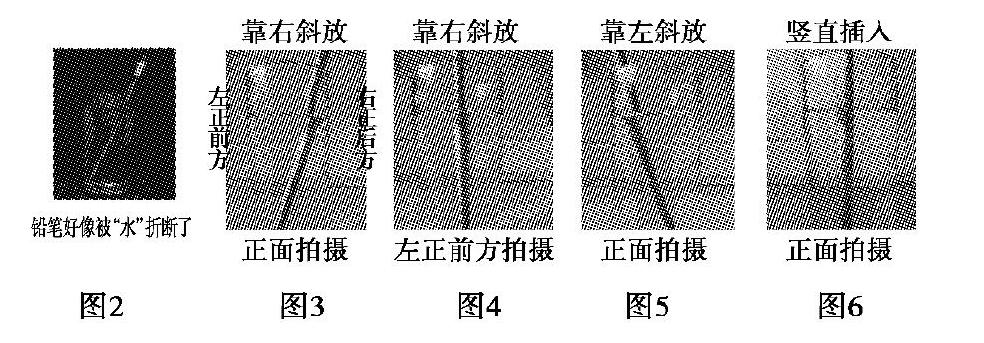

以上的教学导入方式是一种非常常见的情况,问题就是这样的常态化导入,并没有做到尊重学生的元认知特点,而采用一种强迫化的手段,直接嵌入新概念的现象教学,这是不符合学生物理观念的形成规律的.如图2所示是沪科版教材使用的拍摄图片,而图3、图4、图5、图6是多角度地拍摄一只筷子斜插入装有水圆柱形杯中的情况.

显然,在不同角度进行观察,得到的结论是不同的,这对我们在进行课前学情分析和深度备课时具有一定的指导作用,应该关注学生身边最常见的与课题教学有关的现象,从学生常见的现象进行导入,才不会形成强迫式教学,避免了学生认知过程中强制性的代入感.

2.3 教辅资料中习题情境表述不精准,问答规定含糊不清

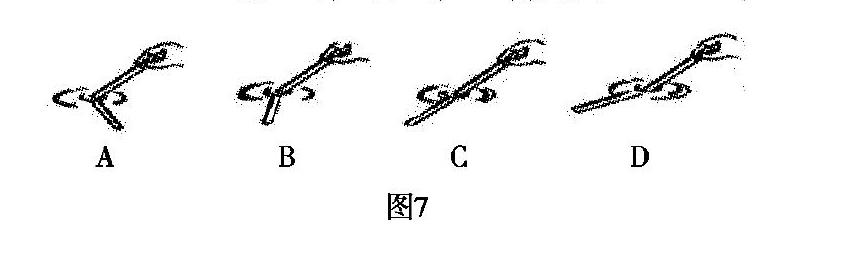

在现行很多的教辅资料中,我们经常看到如下的习题:如图7所示,是我们看到的筷子斜插入水中的情况,其中正确的是……

此题的本意就是本文中图1的实际情况,参考答案是D.但是通过实际的测试,大约有80%的学生会选择B,往往这部分学生都是上课特别“专注”的学生,这对他们来说是一种打击,同时也是一种警醒.那么,如此多的学生选择B选项背后的原因究竟是什么呢?原因就是学生对单一角度观察到的现象进行了想当然的切入,另外一个原因是题干的描述精准性不够,即观察角度受到限制.这对我们的教学及命题带来的一个思考就是我们教的不是单一的知识,而是需要教给学生多角度观察和思考问题的能力.命题取材于原始生活,但是在进行情景描述和答题规定的设定方面要进行多推敲、多角度思考.如果把参考答案作为标准答案进行教学,会导致我们教给学生的是单一的基本知识和技能,而不是素养的养成,把学生教“傻”,变成只会把课堂实验单一的现象进行机械学习的“机器”,从而导致学生养成只看到片面的现象就进行单一思考问题的思维习惯.

2.4 多版本教材的导入比较

表1是2012年不同版本初中物理教材中关于“光折射”的导入部分.笔者进行了四个不同版本的教材归纳.

从表1中不难发现,人教版、苏科版、沪科版均以元认知为指引,重视学生的前概念形成过程,采用了文字、情境对话和实验演示的方式进行导入.教材终究只是提供一个指引,教师在进行备课时,就需要发挥备课的各个功能,进行深度备课,为学生深度学习打下坚实基础.

3 深度备课,养成核心素养,打造智慧型课堂

3.1 课前定量分析,做一个明师

3.1.1 光从一种介质斜射进入另一种介质,为何会发生折射

以光从空气斜射向水中或光从空气斜射向玻璃中为例.根据惠更斯的推导,假设光在空气中的传播速度为c,在水中的传播速度为v.如图8所示是一束光斜射向水面的光路图,但是如果把空气和水中的光路进行多次放大后可以简化为图9的情况.根据光传播具有等时性的特点,可以推导出光为何在水面处会发生折射.推导过程如下:

∵O1O2=AO1sinα=O2Bsinβ,AO1=ct,O2B=tv,

∴n=sinαsinβ=cv

即光从一种介质进入另一种介质时,由于速度发生了改变,因此在界面处将会发生光路偏折.

3.1.2 筷子斜插入圆柱形水杯,像的偏折方向问题研究

本文图3、图5、图6的筷子斜插入圆柱形水杯中,随着观察角度的变化筷子的像偏折方向随之发生改变,为何会出现如此的现象呢?笔者对该现象进行模型的定性分析,如图10、图11、图12所示.

通过模型分析,随着观察角度的变化,像的偏折方向也会随着发生移动,而当筷子竖直插入装有水的圆柱形杯子中,将会看到筷子放大的像.因此,坐在不同位置的同学看到的偏折情况不同,脸上会露出疑惑的表情也就不足为奇了.

3.2 改进实验演示方式,避免固化思维,助力智慧课堂的打造

3.2.1 关注全体学生,多角度观察,建立正确的科学观念

第一印象是人们第一次看到事物表象在大脑中的效应,首次效应的影响会大于后面时间所产生的影响,如果首次效应形成刻板思维,对将来认识事物会产生极大干扰和困难.通过前述问题的研究,为了防止学生可能因为单一角度看到的单一现象而形成固着性思维,对学生的后续认知带来不必要的困惑,我们可以采用旋转式圆台助力课堂实验导入的演示,为学生后续进行光折射实验的探究打下坚实基础.图13是通过旋转圆台360度角度拍摄,这样就可以保证不同角度的同学观察到斜插入水中的筷子的成像情况.图14是一直线型金属杆斜插入水盆中,在空气中拍摄的情况,明显看到“弯折部分”偏向水面.通过多角度的观察,帮助学生建立正确的物理观念.

3.2.2 在科学探究过程中创新实验方法,助力形成科学思维

在学生实验过程中,通常会采用光屏以法线(辅助线)为轴进行折转的方式,然后观察在折转面上的光路情况,接着再把折转面折转到与未转动面在同一平面时,又能看到两条光路,从而说明折射光线、入射光线在同一平面内.如图15、图16是常用的探究模型.但是否可以另辟蹊径呢?答案是肯定的,依然可以采用圆台,通过旋转圆台,进行正面观察,当看到水中的折射光路与空气中的入射光路在一条直线上的时候,就可以简单、明了地得出折射光线、入射光线在同一平面内(如图17所示).

这样的操作看似简单,但是给学生提供了勇于创新的思维引领,还可以让学生比较两个操作方案,对方案进行评价,培养学生的分析、综合、质疑、批判思维,提升科学思维品质.

4 总结

以核心素养为中心的深度备课,需要去深度钻研教材,进行多角度的比较,关注学生的认知,从学生的角度出发,在进行教学设计过程中循序渐进地形成物理观念,在实验探究中提升学生科学思维,养成科学态度和责任.教师在教学中研究教材、教辅资料、学生、教学环境过程中要有批判性思维,用丰富的逻辑知识辨别真伪.从科学素养的角度去认识物理概念和规律,设计出符合学生认知发展规律和知识发生规律的教学过程,进而打造智慧型课堂.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]华东地区初中物理教材编写组.义务教育教科书物理(八年级上册)[M].上海:上海科学技术出版社,2012.

[3]吴祖仁.义务教育教科书物理(八年级上册)[M].北京:教育科学出版社,2012.

[4]刘炳昇,李容.物理(八年级下册)[M].南京:江蘇科学技术出版社,2012.

[5]朱玲.指向深度学习的深度备课[J].青海教育,2020(06):46-47.

[6]葛守稳,朱列侠.基于深度学习的深度备课[J].新课程教学(电子版),2020(21):82-83.

[7]魏欢欢.指向核心素养的深度备课——以《二力平衡》为例[J].新课程教学(电子版),2020(18):5-6+57.

[8]姚秀伟,孙宝东,陈艺丹.打造证据课堂从深度备课开始[J].物理教师,2021,42(02):38-39+43.

[9]朱文军.基于物理核心素养的浮力深度备课[J].物理教师,2018,39(02):47-50.

(收稿日期:2020-12-01)