基于课程标准的“沸腾”教学设计

2021-06-06陈朝阳李建彬胡象岭

陈朝阳 李建彬 胡象岭

摘 要:本文基于课程标准的要求,在教材分析、学情分析的基础上,设计凸显科学探究的“沸腾”教学目标、教学过程、教学评价,教学过程主要包括学生基于观察和推理建立沸腾概念、探究水沸腾时温度变化特点.

关键词:沸腾;教学设计;科学探究;核心素养

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)08-0042-04

作者简介:陈朝阳(1998-),女,山东青州人,硕士研究生,研究方向:物理学科教学;

李建彬(1991-),男,山东泰安人,本科,讲师,研究方向:物理课程、教学与学习;

胡象岭(1963-),男,山东汶上人,本科,教授,研究方向:物理课程、教学与学习.

1 教材分析

“沸腾”的教学内容,是培养学生物理学科核心素养的重要教学资源.因为沸腾作为液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象,不仅是物态变化中的一种形式和常见的生活现象,而且有关“沸腾”的知识广泛应用于生产生活及科学研究中.此外,液体沸腾时的温度变化特点以及沸点概念,是学生体会能量转化和能量守恒思想的生动载体.同时,学生对液体沸腾时温度变化特点的探究过程,较为完整地体现科学探究的七要素,是提升初中学生科学探究能力的典型素材.

人教版初中物理教科书[1]将“沸腾”编排在八年级上册第三章“物态变化”第3节“汽化和液化”中,本节教科书还编排汽化和液化的概念、蒸发和液化现象等内容,本文只讨论“沸腾”部分的教学问题.《义务教育物理课程标准(2011年版)》对于“物态变化”一节的要求是:“经历物态变化的实验探究过程,知道物质的熔点、凝固点和沸点,了解物态变化过程中的吸热和放热现象.用物态变化的知识说明自然界和生活中的有关现象.”[2]教科书首先在描述生活现象的基础上用简短的语言给出沸腾的定义,接着安排实验探究水沸腾时的温度变化特点,揭示沸腾时的气泡特点、温度变化特点以及吸热情况,最后点明沸点的概念.

2 学生情况分析

本节课的教学对象是八年级学生,他们在小学科学的学习中对沸腾现象已有初步认识,但主要停留在对沸腾现象的观察[3],并未经历完整的科学探究过程.对于科学探究,学生在上节课“熔化和凝固”的学习中,经历初中物理课程中的第一个科学探究活动——探究固体熔化时的温度变化特点,因此,本节课是学生对科学探究的再认识.

学生虽然在学习沸腾概念之前已经学习汽化的概念,但对沸腾的认识仍然浮于表面,难以将沸腾与汽化联系在一起.这就需要教师引导学生将观察与逻辑推理相结合,透过“沸腾时液体中有气泡产生”的表象认识到“沸腾是汽化现象”的本质.另外,由于学生刚刚开始学习物理,能量观念比较薄弱,在分析沸腾现象中的能量转化时亦会产生一定的认知困难,需要教师加以引导.

3 教学目标

基于上述分析,笔者对“沸腾”部分的教学目标设计如下:

(1)通过观察和科学推理,认识沸腾是液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;

(2)经历水沸腾时温度变化特点的探究过程,体会问题、证据、解释、交流等科学探究要素的要求和意义;

(3)根据探究结果,知道液体具有沸点,了解液体沸腾的条件和沸腾时的能量转化;

(4)能用沸腾的知识解释有关现象,体会物理学与生活的联系.

4 教学重点与难点

重点:水沸腾时的温度变化特点.

难点:沸腾现象的本质.

5 教学过程

5.1 基于观察和推理建立沸腾概念

教师首先通过鸳鸯火锅总是辣油锅先“烧开”的生活现象激发学生学习兴趣,点明“烧开”这一生活用语在物理学中叫作“沸腾”,引入沸腾概念的教学.

然后,通过以下三组观察与推理活动,帮助学生建立沸腾概念,认识沸腾现象的本质.

5.1.1 初步建立沸腾概念

利用透明水壶烧开一壶水,引导学生观察并回答下列问题:你观察到了什么?这些气泡都在什么位置?学生能观察到水的内部和表面都有气泡出现,且气泡不断产生、翻滚,十分剧烈.教师在此基础上,引导学生推理:气泡怎么产生?这一问题学生不易回答,教师此时抛出辅助问题:是空气进入水中形成的吗?然后引导学生根据汽化知识,通过推理得出气泡是水遇热发生汽化现象变成的水蒸气聚集在一起所形成.由此,学生建立沸腾概念:沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象.

5.1.2 加深学生对沸腾本质的认识

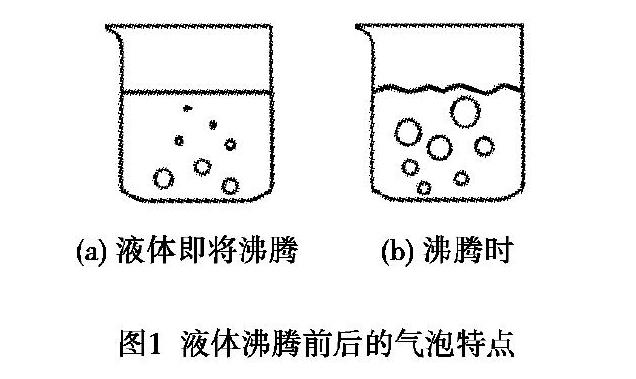

在学生概念初步建立后,继续观察水沸腾现象,教师进而提出问题:水沸腾时气泡有什么特点?學生不难发现,沸腾时气泡比较多,由下到上逐渐增大,直到水面破裂开来.

教师在此基础上引导学生思考:为什么沸腾时气泡逐渐增大?这个问题有一定难度,需要教师引导学生展开推理:沸腾时,底部的水由于最靠近热源不断汽化会聚成气泡,在气泡上升的过程中,又不断有水发生汽化现象,变为水蒸气汇入气泡中,导致气泡逐渐增大,直到水面破裂开来.

5.1.3 明确水沸腾时的现象特征

教师将水停止加热一小段时间后,再次加热,引导学生观察水沸腾前的气泡特点,并尝试利用学过的知识加以解释.

学生观察到水即将沸腾时,气泡由大变小.经历之前的推理过程,学生可根据热胀冷缩原理以及本节课所学的液化知识,解释这一现象:底部的水由于最靠近热源,发生汽化现象,形成气泡并上升.但是沸腾前,水的上部温度较低,气泡遇冷体积会变小;气泡遇冷会放热,部分水蒸气发生液化,也会使得气泡体积减小.

教师将沸腾前后的气泡特点绘制在黑板上(如图1所示),为接下来的科学探究活动奠定基础.

5.2 探究水沸腾时温度变化的特点

在学生明确沸腾概念后,便可以进入探究水沸腾时温度变化特点的教学环节.本设计依据物理学科核心素养对科学探究的要求[4],制定探究方案.探究过程以科学探究的问题、证据、解释、交流四个要素为逻辑线索展开.

5.2.1 问题

对于问题要素,物理学科核心素养强调,要基于观察和实验提出物理问题、形成猜想和假设[4].对于本节课,学生很容易将水沸腾与温度变化联系起来,但困难在于学生难以将这种联系转化为问题,并准确表述为一个可探究的物理问题.教师可以在学生生活经验的基础上,基于沸腾是水发生汽化的本质,类比冰熔化为水的温度变化特点,引导学生提出本节课探究的问题:水沸腾时温度变化有什么特点?

通过采用类比冰熔化为水的温度变化特点的方式,学生很容易提出猜想:水在沸腾时温度保持不变.但此时猜想的依据并不充分,教师应引导学生进一步分析:水沸腾需要有热源加热,显然水沸腾前温度会持续升高;水沸腾后,如果继续加热,水的温度会不会一直升高?假如温度会一直升高,会出现什么结果?学生根据所学的熔化知识容易意识到,若温度一直升高,势必会达到一定的温度使得容器熔化,与事实经验不符,从而有依据地提出“水在沸腾时温度保持不变”这一假设.

5.2.2 证据

证据要素包括设计实验与制定计划、进行实验与收集证据[4].《义务教育物理课程标准(2011年版)》要求,学生在设计实验与制定计划过程中,应明确探究目的和已有条件,尝试考虑影响问题的主要因素,并能尝试选择科学探究方法及所需要的器材[2].本节课实验方案比较简单,且与上节课“探究固体熔化时的温度变化特点”的探究方案具有相似性,因此可采用学生汇报的形式设计探究方案.为体现课程标准要求,教师应注意以下三点:

第一,强调实验方案应基于探究目的进行设计.本节课与上节课的探究方案虽然具有相似性,但探究问题不同.教师需要在教学过程中,让学生体会本节课的实验方案是根据探究目的进行设计,并非简单复制上节课的方案.

第二,在教学过程中,教师应引导学生分析实验的影响因素,并有针对性地提出改进方法.对于本实验而言,教师要引导学生提出使水尽快烧开的改进方法:(1)加盖子;(2)水的初始温度高一些;(3)烧杯适当小一些.实验方案如图2所示.

第三,除了设计实验方案外,还需制定记录和处理数据的方案.基于上节课的探究,学生可以自主设计数据记录表格以及处理数据的“温度—时间”图像.教师需要强调以下注意事项:(1)当温度达到90℃左右时每隔0.5分钟记录一次数据;(2)实验过程中注意观察气泡特点,观察到沸腾现象之后再记录4-6组数据;(3)撤掉酒精灯后继续观察烧杯内气泡变化,并再记录几组数据.

探究方案完成后,学生进行实验,教师巡视,提醒学生注意实验安全及操作规范.

5.2.3 解释

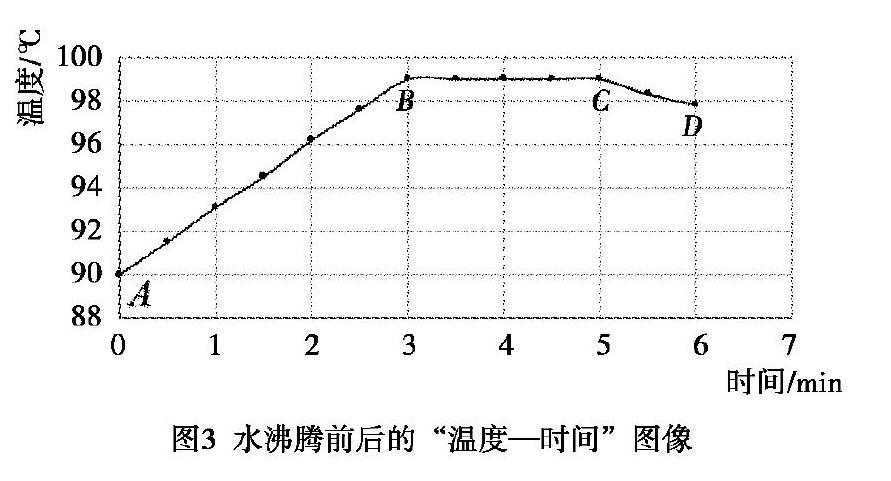

解释要素要求学生基于证据得出结论并作出解释[4].实验结束后,学生得到类似如图3所示的“温度—时间”图像.

教师按图3所示将图像分段并提问:AB和BC段气泡有什么特点?水是否沸腾?温度有什么特点?

学生根据气泡特点回答:在AB段,水没有沸腾,温度逐渐升高;而在BC段,水已经沸腾,温度保持不变.由此得出结论:水在沸腾的过程中温度保持不变.

教师结合图像给出沸点的定义,并进一步引导学生分析图像的BC段和CD段,得出液体沸腾条件:达到沸点并持续吸热.

学生在得到结论后,还需要对探究结果进行解释.根据课程标准对物态变化的要求,本设计将解释内容定为从能量转化的角度解释温度变化图像,重点解释沸腾时温度不变的原因:汽化需要吸热,水沸腾前汽化较缓慢,热源提供的热量多于汽化吸收的热量,水的温度会升高;当水沸腾后汽化过程剧烈,热源提供的热量与汽化吸收的热量达到动态平衡,水的温度保持不变;撤掉热源后,无法提供沸腾所需热量,沸腾现象随之停止.

5.2.4 交流

该要素要求学生有评估探究过程和探究结果的意识,能关注探究中出现的新问题并从中吸取经验教训,对科学探究过程与结果进行交流、评估和反思[2].交流要素在上述探究过程均有体现,在此不再赘述.以下是完成探究过程后的交流活动设计.

对比教科书上的小资料(如图4所示)给出的水的沸点,学生会发现与实验测量结果不一致.教师组织开展小组讨论,分析实验误差.讨论时,教师提示学生注意小资料的标题,点明气压也会影响沸点.但由于学生此时不具备气压的知识基础,可留作以后解释.

最后,教师引导学生回顾探究过程,发表感想,畅所欲言,反思实验探究过程中的优势与不足.

6 教学评价设计

《义务教育物理课程标准(2011年版)》中指出,学习评价内容的设置应与课程目标一致[2].为此,基于本节课的教学目标,本设计分别针对科学探究过程以及学生學习效果设计相应的教学评价活动.

6.1 对科学探究过程的评价

针对科学探究过程,则通过教师评价、小组互评以及学生互评的方式评价学生在问题、证据、解释、交流等环节的表现情况.

6.2 学生所学物理知识的评价

针对教学目标中的沸点、沸腾条件、能量转化和解释现象等内容,笔者设计4项评价活动.

评价活动1:结合图4小资料中的信息,提出问题:本实验中是否可以用酒精温度计或者家中的寒暑表?

该评价活动能够培养学生获取信息和处理信息的能力.在此基础上,教师进一步说明实验室常用的温度计是水银温度计,引导学生分析水银温度计的优势.

评价活动2:再次回顾本节课探究方案,教师提出引入新课时油锅先烧开的问题.提示学生在探究过程中为了能够让水更快沸腾在烧杯上加了盖子,类比这一做法,引导学生解释现象:油锅中油会浮在水的表面,相当于加上盖子,减缓热量的散失,在两锅具有相同热量输入的情况下,热量散失更慢的油锅会先沸腾.

评价活动3:教师以本节实验方案为基础,在烧杯中再放一盛水的试管,用酒精对烧杯进行加热,用两只温度计分别测量烧杯和试管中水的温度[5](如图5所示).待烧杯内的水沸腾后,引导学生观察:两容器中的水温度如何?沸腾情况如何?如何解释这一现象?

学生观察到两容器中水温都达到100℃,大烧杯中的水已经沸腾;但由于试管内的水与烧杯中的水不存在温度差,无法吸热,小试管中的水却没有沸腾.在解释实验现象的过程中,加深学生对沸腾条件以及沸腾过程中能量转化的理解.

评价活动4:课后作业.教师提供网红液氮冰淇淋冻伤皮肤的新闻,要求学生根据本节所学,分析皮肤冻伤的原因;并搜集资料,梳理液态氮在科学研究中的用途.

7 本设计的特点

7.1 注重观察与推理,加深学生对沸腾本质的理解

我国基础教育历来有培养学生观察能力和思维能力的传统[6-7].《义务教育物理课程标准(2011年版)》要求:“教师应注意引导学生观察实验现象,启发学生对实验现象说明的问题进行积极思考和交流.”[2]教科书通过简短的语言回顾生活现象便直接给出沸腾的概念,这种方式很难使学生将沸腾与汽化联系在一起.本设计通过演示实验,将观察活动与学生的思维过程相结合,使学生的认识由表及里逐步深化,帮助学生认识沸腾现象的本质.

7.2 基于核心素养要求,设计较为完整的科学探究过程

科学探究是物理学科核心素养的四个要素之一,教师在教学中应重视学生科学探究能力的培养.但实际教学中存在着假探究、形式探究、低效探究等问题[8],不少教师对科学探究要素的理解不够深刻,往往忽视学生问题意识的培养,有时为了照顾探究过程的完整性而随意提出假设[9];亦有教师将科学探究等同于学生实验操作,对探究结论的解释、探究过程和结果的交流反思等凸显不够[10].本设计基于核心素养的关键要素,设计包括问题、证据、解释、交流等要素的较为完整的科学探究过程,以期为基于核心素养的教学提供参考.

7.3 基于教学目标开发教学评价活动

沸腾是本节课教学的重点,但在教科书的课后习题中却没有设置相应的练习题.本设计基于教学目标,开发一系列教学评价活动,既注重对科学探究的过程评价,又创设生活现象、演示实验、前沿科技等情境,引导学生利用沸腾知识解释现象和解决问题,并在此过程中注重培养学生的信息素养,充分体现以评价促进学生学习和发展的理念.

参考文献:

[1]闫金铎.义务教育教科书物理(八年级上册)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2017.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2020年修订版)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[5]李新乡.物理教学论[M].北京:科学出版社,2009.

[6]翟小铭,郭玉英,陈颖.中学物理核心能力要求的百年沿革与展望——基于课程标准和教学大纲目标文本分析[J].课程·教材·教法,2015,35(09):59-67.

[7]王晶莹,宋倩茹,高守宝.我国中学物理学科能力的百年建构[J].全球教育展望,2020,49(02):15-34.

[8]王慧君.科学探究教学设计:依据、实施与评价[J].中国电化教育,2013(09):102-106+126.

[9]乔通,胡扬洋.论探究教学中假设建立的过程[J].物理教学,2020,42(11):41-44.

[10]鄧阳,王后雄.凸显“解释-论证”的科学探究:内涵、现实意义和实践策略[J].全球教育展望,2015,44(10):112-119.

(收稿日期:2021-01-23)