不同地质条件下地下洞室的高密度电阻率法异常特征研究

2021-06-05潘剑伟王海红

潘剑伟, 周 江, 杨 洲, 王海红

(1.贵州大学 资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025;2.中国地质大学 地球物理与空间信息学院, 湖北 武汉 430074)

1 引 言

由于前人的一些基础建设及安全的需要,在我国广袤的地下空间有大量的防空洞、墓室、废弃采空区等隐蔽人工洞室存在,人工洞室的探测工作现在已是各种路桥建设、城市规划的重要工作环节之一。这些隐伏人工洞室的存在可能会引起地面塌陷、建筑基础受损等较为严重的后果[1]。而这些人工洞室又有其自身的特点,其埋藏深度一般不会很大,大部分都集中在各类工程物探方法所能达到的探测深度范围内。如何使用高效、便捷的物探方法对这些隐蔽人工洞室进行准确的定位,对于各种工程建设项目具有重要意义。

高密度电阻率法(Electrical Resistivity Tomography,缩写为ERT,以下简称高密度电法)是一种利用不同岩石、矿石的导电性差异来研究地下电性结构的地球物理方法[2]。与传统直流电法相比较,高密度电法结合了电剖面法和电测深法的探测功能[3, 4],可以同时检测地下电阻率的横向和纵向变化,通过一次布极,便可实现多装置、多极距的快速自动测量。因此,该方法非常适合在地势相对平坦的区域进行长剖面、大面积的电法勘探[5]。由于该方法具有观测快、成本低的特点,在构造探测、地质灾害监测、工程选址等许多的领域都得到了广泛的应用。例如,在地质构造探测领域,Simon等[6]将高密度电法与地质雷达配合使用,对岩溶区地表以下35m内非饱和带的地质构造进行探测,取得了较好的探测结果;Gao等[7]利用高密度电阻率法对青藏高原黄河源地区的冻土带和热融带分布进行探测,有效地描绘出低温环境中冻土带和热融带的空间分布;刘心路等[8]利用高密度电阻率法对山西某公路段隐伏断层进行了探测,通过判断隐伏断层的产状,定量地解释了隐伏断层的影响区域等。在地质灾害监测方面,Huntley等[9]利用高密度电法对加拿大亚阿什克罗夫特附近的滑坡进行监测,所得的数据对于研究孔隙水压力与滑坡稳定性之间的联系提供了重要参考;Neyamadpour等[10]利用高密度电阻率法对伊朗西南部某堤坝的坝体沉降进行监测,其结果中高电阻率异常与坝体上下游的沉降带明显相对应,为判断坝体沉降引起的结构破坏提供了一种地球物理手段。

而在人工洞室探测领域,高密度电法同样是较为常用的方法之一,已经有许多的工程案例进行了相关报道[11, 12]。但不可否认的是,该方法依然只是一种间接的探测方法,其观测的参数仅为地下目标体所引起的电阻率的变化,而不是目标体本身。因此,需要在数据采集之后对所测数据进行反演,根据所得的电阻率分布再进一步判断电阻率异常是否由目标体所引起,以及该目标体的性质和规模等[13]。但是,当目标体所处的地质环境不同时,由于地下水等因素的影响,原目标体在高密度电法的结果中也可能表现出不同的电阻率异常特征。这往往也对异常体的圈定和解释造成了一定的困难。而人工洞室由于其埋藏深度一般不会很大,其在高密度电法中所呈现异常的特征往往容易受地表水和地下水之间的转换过程、洞室所在地层的岩性、地层的透水性等因素的影响。且不论人工洞室是否处于充水、充泥等较为复杂的情况,仅在人工洞室完全未被充填(洞室内仅有空气)的条件下,其在高密度电法的探测结果中也可能会以高阻或低阻异常等不同的状态出现。

在本文中,笔者通过对不同地质条件下的人工洞室模型在高密度电法中的观测结果进行模拟,对相同人工洞室可能表现出的不同异常特征进行论述。然后通过中国地质大学(武汉)隧道和贵州大学图书馆车库入口两个试验来说明人工洞室在高密度电法的观测结果中可能会以高阻或低阻异常等完全不同的电阻率特征呈现。通过本文的讨论,以期为行业人员在对人工洞室的高密度电阻率法结果进行解释时提供一定的参考。

2 高密度电阻率法原理

高密度电阻率法的工作原理与常规直流电法相同,它是一种以地下介质导电性的差异为物性基础的地球物理探测方法。勘探人员首先按实际需求可以选择合适的电极排列装置进行工作。例如,较为典型的排列方式有:α装置(温纳装置AMNB)、β装置(偶极装置ABMN)、γ装置(微分装置AMBN)[14]。然后根据不同位置AB供电电极向地下供入的电流大小I和接收电极MN之间测量的电位差ΔU来计算M和N之间的视电阻率值。在反演解释过程中再通过分析得到的视电阻率值及相应的AB和MN之间的排列关系及距离大小,进而可以得到地下电阻率的分布情况[15]。假设地表水平,地下介质均匀且各向同性,则地下电阻率ρ的计算公式可表示为[16]:

(1)

式中,K为装置系数(m),与AB和MN之间的距离有关,具体计算公式为[17-22]:

(2)

当地下介质的导电特性分布不均匀或者是地表有起伏时,如果仍然按式(1)进行计算,所得结果显然并不是地下的真实电阻率,而是地下电阻率值的综合反应,此时得到的电阻率称为视电阻率,并以符号ρs表示。这样,式(1)可以改写为:

(3)

图1 高密度电阻率法温纳和偶极-偶极装置的电极排列及ρs记录点位示意图Fig.1 Schematic diagram of electrode array and recording points for wenner and dipole-dipole device of ERT

3 人工洞室的探测结果数值模拟

地下人工洞室在正常的非充水条件下,内部常被空气介质充填,洞室内的理论电阻率值应近似于空气的电阻率值。由于空气的电阻率值非常高,洞室周边围岩电阻率值在一般情况下均低于洞室内电阻率值。所以,在大多数围岩透水性较差、周边环境相对干燥的条件下,人工洞室理应是以高视电阻率(高阻异常)的情况出现。但是,当人工洞室周边透水性较好、有较为丰富的地下水补给时,由于水对电流的吸引作用,会使人工洞室在高密度电阻率法的探测结果中所表现的异常特征变得更加复杂。

基于上述两种情况,同时简化条件,暂不考虑可能存在于部分人工洞室内的锚杆、钢拱架等形态各异的金属支护结构的影响,笔者设计了两种地球物理模型进行数值模拟,并研究其相应的高密度电阻率法的异常特征。

第一种情况,如果人工洞室处在透水性较差的地层之中,可以用图2(a)所示模型进行近似的模拟,设周边围岩是电阻率为50 Ω·m的均匀地层。而人工洞室位于测线48~52 m范围,深度在3.1~5.2 m,内部充满空气,所以将其设为105Ω·m的高阻体。如果使用2 m极距的温纳装置和偶极-偶极装置分别进行观测,并在模拟的视电阻率中加入2 %的随机噪音。温纳装置观测的视电阻率及其反演所得结果如图2(b)和图2(c)所示;而偶极-偶极装置得到的结果如图2(d)和图2(e)所示。从反演结果中可以看到,由于洞室与其周边围岩电阻率的明显差异,人工洞室在反演结果中表现为明显的高阻异常。

图2 透水性较差人工洞室的正演模型及其高密度电阻率法的数值模拟结果Fig.2 The forward modeling of artificial cavern models and their corresponding inversion results of ERT under the conditions of poor water permeability

第二种情况,当地下洞室周围地层的透水性较好,同时又有较丰富的地下水补给时,这些水在下渗的过程中会被洞室所阻断,水会在洞室的顶板和侧壁汇集,再沿侧壁下渗。在这种情况下,由于地下水在洞室墙体位置富集,从而形成导电性较好的一层低阻层。基于这种情况,笔者对原洞室模型进行了部分修改,设计了如图3(a)所示的模型,在洞壁周边用一电阻率为5 Ω·m的低阻层来模拟顶板和侧壁的地下水富集层。采用同样的温纳装置和偶极-偶极装置进行数据采集,并在其结果中加入相同的随机噪声,其观测的视电阻率及反演结果如图3(b)~图3(e)所示。从图3中可以看到,不管是在温纳装置还是偶极-偶极装置的反演结果中,原高阻洞室位置都表现为反常的低阻区域。这主要是由于供电电极AB所供入的电流被洞室周边的低阻层所吸引,电流向洞室周边集中,该处的电流密度增大。尽管洞室本身是高阻,但由于洞壁周围的富水层对电流的吸引和传导作用,使得高电阻率的洞室在高密度电法结果中却以低阻体的形式出现。

图3 透水性较好人工洞室的正演模型及其高密度电阻率法的数值模拟结果Fig.3 The forward modeling of artificial cavern models and their corresponding inversion results of ERT under the conditions of good water permeability

4 场地试验结果分析

4.1 中国地质大学地大隧道的高阻异常试验

为了进一步的说明人工洞室在高密度电阻率法结果中可能出现不同的电阻率特征,笔者开展了两组不同地质条件下的场地试验。第一个试验场地位于中国地质大学(武汉)的地大隧道北端出口。地大隧道连通中国地质大学的西校区和北校区,近南北走向,贯穿整个南望山山体。地层从南往北通过了志留系坟头组(S2f)的砂岩,泥盆系五通组(D3w)的石英砂岩和二叠系孤峰组(P1g)的硅质岩。隧道北端出口位于孤峰组的硅质岩地层之中。在进行试验时,测线的布设如图4所示,测线位于隧道出口的正下方;测线近东西向展布,基本与隧道走向垂直。观测时采用的电极距为2 m,测线长度为100 m,隧道约位于测线48~60 m位置。在测线上采集得到的温纳装置和偶极-偶极装置反演结果如图5和图6所示。

图4 地大隧道北端出口试验现场及测线布置Fig.4 The test site and the layout of survey line at the north exit of the tunnel in China university of geoscience (Wuhan)

图5 地大隧道北端出口上方的温纳装置视电阻率及反演结果Fig.5 The apparent resistivity and inversion results of Wenner devices at the north exit of thetunnel in China university of geoscience (Wuhan)

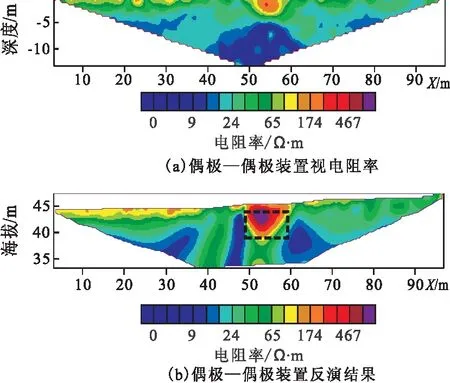

图6 地大隧道北端出口上方的偶极-偶极装置视电阻率及反演结果Fig.6 The apparent resistivity and inversion results of dipole-dipole devices at the north exit of the tunnel in China university of geoscience (Wuhan)

从图5和图6中可以看出,由于该隧道出口所在的地层主要为硅质岩,其透水性相对较差,隧道周边没有足够的地下水分对AB供电电极产生的电场分布构成影响,所以,在高密度电阻率法的反演结果中,隧道所在的48~60 m范围都有一明显的红紫色高阻圈闭,隧道在两种装置的电阻率剖面中均以高电阻率异常的形式体现(图5和图6)。而和隧道相比,其周边的硅质岩的电阻率偏低。这种情况对于分布在相对隔水的地层或是较为干燥地区的人工洞室较为常见。

4.2 贵州大学图书馆车库入口的低阻异常试验

另一个试验场地则是位于贵州大学图书馆车库入口。图7(a)和图7(b)分别是该车库入口和开展试验的现场照片。在该场地上仍然使用2 m极距的温纳装置和偶极-偶极装置,车库位于测线的20~30 m范围。与上一试验所不同,该场地上覆地层是在车库建好之后重新铺设的回填土,其透水性明显好于硅质岩。同时,由于贵阳地处亚热带湿润气候,雨水充沛,所以该车库墙体周边常年呈现出较为潮湿的状态。其地质条件与图3(a)所示模型相似。

图7 贵州大学图书馆车库入口试验现场Fig.7 The test site of garage entrance of Guizhou university library

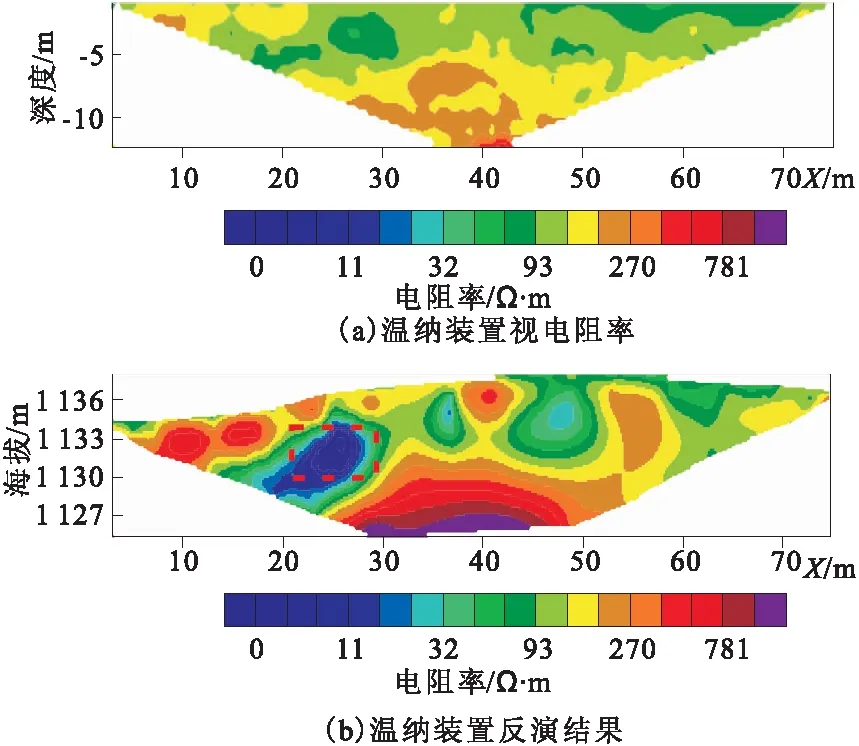

图8(b)和图9(b)所示结果是在该入口上方温纳装置和偶极-偶极装置所测数据的反演结果。从该结果来看,车库的入口通道在温纳装置的反演结果中以非常明显的低阻形式呈现。从图7(a)中可以看到,虽然该入口是一个较大的空腔体,但是,由于地下较为丰富的水分下渗,再由车库壁的水泥层阻断,部分地下水在壁的四周汇集并沿该壁继续往下渗流。所以在该入口周边形成了非常好的导电层,为电流的传导提供了较好的路径。因此,在地表观测的结果中该入口就呈现出一个低阻异常的状态。在偶极-偶极装置的结果中,也有相类似的结果,虽然低阻异常范围不如温纳装置明显,但依然可以从中看到通道入口所表征出的深蓝色低阻异常。

图8 车库入口的温纳装置视电阻率及反演结果Fig.8 The apparent resistivity and inversion results of Wenner devices of the garage entrance

图9 车库入口的偶极-偶极装置视电阻率及反演结果Fig.9 The apparent resistivity and inversion results of dipole-dipole devices of the garage entrance

5 结 论

通过本文的数值模拟和两个场地的试验研究,论述了人工洞室在高密度电阻率法探测结果中可能出现不同的异常特征,也从侧面反应了物探方法的多解性问题。从数值模拟和场地试验的一致性结果中,可以得到如下结论:

1)高密度电阻率法对地下洞室的探测有着较为明显的地质效果。但不同地质条件下的人工洞室,其反演结果可能呈现不同的异常特征。

2)洞室赋存在透水性较差的地层或是较为干燥的地区时,洞室空腔通常以其本身的高阻状态呈现。

3)洞室赋存在透水性较好的地层,同时地下又有丰富的水分补给时,地下水在洞室周边形成了一个相对富水的低阻包裹层,并对电流产生吸引和传导作用,使洞室在高密度电法反演结果中表现为低阻异常。

上述结论也表明,在对高密度电阻率法的人工洞室探测结果进行解释分析时,必须充分考虑探测目标体所处的地层、水文等地质条件,不能一味地用高阻和低阻来圈定人工洞室,以免造成解释的偏差。

致谢

感谢中国地质大学(武汉)的陈磊、丁力、张伟炫同学在地大隧道数据采集过程中给予的帮助。