颈椎管内肿瘤术后阶段性体位管理的应用效果

2021-06-05宋丽萍王晶范玲

宋丽萍,王晶,范玲

(中国医科大学附属盛京医院 1.第一神经外科;2.胆道血管结直肠疝外科;3.护理部,沈阳 110004)

颈椎管内肿瘤是指发生于颈椎管内,包括脊髓、脊神经根、脊膜及周围组织的原发性和继发性肿瘤,是神经外科中脊柱-脊髓专业最常见的疾病之一[1]。目前,手术是颈椎管内肿瘤最有效的治疗方法。但手术破坏了颈椎的完整性,存在术后脊柱失稳的可能[2],术后摆放患者体位时如有肩颈部牵拉或协助患者转换体位时由于颈部扭拧出现脊髓机械性牵拉或压迫时可造成相应并发症,进而影响患者术后恢复。已有研究[3]显示,神经外科手术技术不断成熟发展,但是体位相关并发症的发生率并未明显下降。因此,临床上颈椎管内肿瘤术后体位安全性和有效性越来越受到重视。

体位摆放是临床护士必须了解和掌握的操作技能,正确的体位摆放是保障颈椎管内肿瘤术后患者恢复的关键因素,既要让患者感到舒适,又要保障术后颈椎生理曲度,防止并发症的发生。研究[4-5]显示,多数护理人员缺乏循证护理意识,术后体位风险损伤控制多依赖个人经验及医院护理常规,且受到摆放者技术水平影响。阶段性体位管理是根据患者不同时期的病情特点,阶段式实施针对性的体位护理措施,以减少患者不适体验,提高患者舒适度,促进患者康复。本研究通过循证检索、院内修订等环节制定阶段性体位管理流程,在颈椎管内肿瘤术后患者中应用取得显著效果,现报道如下:

1 材料与方法

1.1 临床资料及分组

选取2019年6月至12月中国医科大学附属盛京医院神经外科收治的颈椎管内肿瘤手术患者作为研究对象。纳入标准:(1)患者术前心肺功能正常,麻醉方式均为单腔气管插管全身麻醉;(2)患者术后神智清醒,病情平稳,能够有效沟通。排除标准:(1)转移性颈椎肿瘤;(2)术前已存在严重颈椎畸形、明显血管神经压迫症状;(3)合并其他恶性肿瘤、晚期慢性疾病、严重脑损伤等;(4)术后使用止痛泵或规律口服止痛药物;(5)颈肩部及周身不适;(6)体质量指数≥30 kg/m2[6]。共纳入患者80例,其中男57例,女23例;年龄39~66岁;肿瘤部位,C0~C13例,C1~C25例,C2~C313例,C3~C426例,C4~C522例,C5~C611例;手 术方式,经颈后正中入路36例,颈后外侧入路33例,前后联合入路11例。采用随机数表法均分为研究组和对照组。2组患者性别、年龄、身高、体质量、肿瘤部位、术式等比较差异无统计学意义(均P> 0.05),具有可比性,见表1。本研究获得医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意并签署知情同意书。

表1 2组患者一般资料比较

所有患者均由同一治疗组收治并进行手术,手术医生均为工作10年以上、副高级以上职称神经脊柱外科专家。

1.2 护理方法

1.2.1 研究组:实施阶段性体位管理。

1.2.1.1 成立体位管理小组 小组由2名医生、1名护士长、2名护士长助理、1名康复治疗师、9名责任护士组成。医生负责制定诊疗方案和评估病情,护士长负责实施过程质量控制,护士长助理负责干预方案培训、流程管理与工作指引,康复治疗师负责患者相关功能训练,责任护士负责实施具体干预措施。

1.2.1.2 整理归纳体位相关并发症的循证依据 针对颈椎管内肿瘤术后体位管理过程中出现的并发症提出临床问题,广泛查阅文献收集循证依据。

1.2.1.3 编制术后体位管理记录表 组织全体组员根据颈椎管内肿瘤术后体位管理内容,结合各自治疗和护理颈椎管内肿瘤术后早期出现并发症的经验,进行专业知识与临床经验交流,进而制定统一规范的体位护理流程。并反复讨论、修改,试用、修订后最终编制出颈椎管内肿瘤术后体位管理记录表,内容包括评估、宣教、护理措施和注意事项4部分。

1.2.1.4 阶段性体位管理具体过程(1)患者麻醉清醒后返回病房,首先协助患者取去枕平卧位,观察生命体征30 min,如果生命体征平稳,协助患者于肩下垫软枕。本组采用可调节气垫枕代替普通枕头,取头部抬高10~15°改良半低卧位[7-8],同时避免患者身体下滑;(2)术后6~72 h卧床阶段采取平卧位,根据颈椎管内肿瘤术后体位管理记录表进行护理评估,如果表内各项指标正常,则认为患者处于适宜体位;如有指标异常则通过气垫枕进行颈椎曲度调整,降低颈椎负荷使各项指标恢复至正常状态;(3)采取轴线翻身法进行床上活动,保证翻身时头、颈、肩、腰、髋保持在同一水平线;翻身后如果出现评价指标异常,则通过调节气垫枕高度进行患者局部体位微调;(4)询问患者感受,通过调节气垫枕高度进行患者局部体位微调或重新体位摆放。

1.2.2 对照组:实施常规体位护理。(1)术后6 h采用去枕平卧位,保持颈椎平直状态;(2)术后6~72 h卧床阶段采取平卧位;(3)采取轴线翻身法进行床上活动,保证翻身时头、颈、肩、腰、髋保持在同一水平线。

1.2.3 评价指标:(1)舒适状况,美国舒适护理专家KOLCABA[9]编制的舒适状况量表(general conmfort qusetionnari,GCQ)包含28个条目(生理维度5项、心理维度10项、环境维度7项、社会维度6项),Cronbach’s α为0.96,具有良好的内部一致性。朱丽霞等[10]将GCQ量表进行了汉化,汉化后的中文量表内容效度为0.86、总Cronbach’s α为0.92,具有较好的信度。本研究采用此量表进行患者舒适状况评估。量表采用4级评分法,1分,非常不同意;4分,非常同意。反项题则与之相反,量表最低分数为30分,最高分为120分,分数越高说明舒适度越高,≤60分为低度舒适,>60~90分为中度舒适,>90分为高度舒适。(2)疼痛情况,应用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)对患者颈肩及周身疼痛进行评估。VAS评分为0~10分,0分为无痛;10分为难以忍受的最剧烈疼痛。分数越高疼痛越重。

1.3 资料收集方法

由经过统一培训的体位管理小组的责任护士收集数据,内容包括:(1)术后舒适度情况,术后72 h后离床活动时进行舒适度测评;(2)术后疼痛:手术当日、术后第1天、第2天、第3天早晚各进行1次颈肩及周身疼痛情况评估,并记录其平均值;(3)记录术后出现不良反应(轴性症状、手足麻木、吞咽困难、脊髓损伤等)及使用止痛药的患者人数。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 2组患者术后舒适度比较

结果显示,研究组舒适度评分高于对照组(P<0.05)。各维度评分结果显示,研究组生理、心理、社会文化评分均高于对照组(均P< 0.05);而环境评分2组比较差异无统计学意义(P> 0.05)。见表2。

表2 2组患者术后舒适度及各维度评分比较()

表2 2组患者术后舒适度及各维度评分比较()

2.2 2组患者术后疼痛情况比较

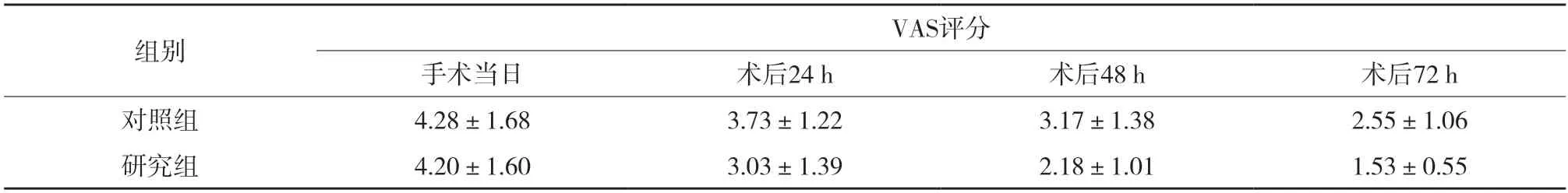

结果显示,随时间进展2组患者疼痛均呈下降趋势,研究组疼痛缓解程度优于对照组[Mauchly“球对 球”检 验,ω=0.821,P=0.01,进 行Greenhouse-Geisser校正F界值,对于时间与分组交互项上,呈现出显著性(F=5.331,P=0.02)]。组间比较来看研究组疼痛改善优于对照组(F=8.962,P=0.04),见表3。

表3 2组患者术后疼痛评分比较()

表3 2组患者术后疼痛评分比较()

2.3 2组患者术后体位相关并发症及使用止痛药情况比较

结果显示,研究组并发症发生率以及止痛药使用率均低于对照组,差异有统计学意义(P< 0.05)。见表4。

表4 2组患者术后体位相关并发症及止痛药使用情况比较 [n(%)]

3 讨论

目前,颈椎管内肿瘤患者术后早期仍采取全身麻醉术后6 h去枕平卧位,卧床期间平卧位的体位护理措施。有研究[11-12]显示,全身麻醉患者术后早期发生低氧血症概率较高,并且与意识障碍和系统功能紊乱存在一定关联。阶段性体位管理过程中,护理人员观察术后患者生命体征30 min可对麻醉清醒程度做出判断,充分预防和及时处理与麻醉相关的不良反应,随身体恢复逐渐增加卧位高度,使患者在体位调整上有缓冲过程。颈椎管内肿瘤手术切口较大,骨结构、软组织破环严重,无论是颈椎稳定性还是生理曲度均受到较大影响,手术切除肿瘤的同时一定程度上也使患者处于应激状态。阶段性体位管理是有针对性地关注和解决与术后体位相关的不良反应或神经系统症状,改善颈部肌肉紧张,促进局部血液循环,增加患者术后早期活动的安全感,由此获得良好的行为体验,为康复锻炼打下基础。本研究结果显示,研究组术后72 h舒适度评分高于对照组(P< 0.05);生理、心理、社会文化评分亦均高于对照组(均P< 0.05),表明阶段性体位管理有利于改善患者术后舒适度。

本研究结果显示,随时间进展2组患者疼痛均呈下降趋势,研究组疼痛改善优于对照组(P<0.05),术后止痛药使用率低于对照组(P< 0.05)。术后疼痛是机体面对组织损伤、修复过程中产生的复杂生理、心理反应[13],常与疾病发生、发展和转归联系密切。疼痛常为非特征性临床表现之一,护士在术后护理过程中容易对疼痛的部位和强度给予更多关注,而相对忽略疼痛的性质、发生的原因,在一定程度上增加了对药物镇痛的依赖。基于颈椎的解剖学特点,去枕平卧位时患者枕部处于最低位,此时头颈部悬空状态,可使颈椎代偿成为受压支点,长时间维持这种被动体位,颈椎酸痛感随之增加,加重术后疼痛。本研究组患者结合颈椎管内肿瘤围术期具体情况,制定6 h内头部抬高10~15°改良半低卧位[14],6~72 h平卧位随患者状态动态调整体位,身体各部位均匀受力,关节可自然伸展屈曲,患者身心放松,从而减轻术后疼痛。另外,通过实施阶段性体位管理流程,规范了术后疼痛评估,对疼痛的动态变化和个体差异给予更多关注,促进术后疼痛管理质量提高。

颈椎管内肿瘤患者术后颈椎存在失稳状态,极易造成患者术后发生颈部不适。护理人员应重视术后体位管理,精细化调整体位,避免头颈部过度旋转或颈椎曲度异常等情况发生,发挥颈椎外源性稳定的平衡协调作用,维持术后颈椎的灵活性和稳定性。结果显示,研究组术后与体位相关并发症发生率显著低于对照组(P< 0.05),说明阶段性体位管理安全、科学,可充分调整患者不当体位,有效恢复患者颈椎曲度,降低了因体位不当导致的术后神经症状加重的可能性。

综上所述,阶段性体位管理是基于术后早期恢复规律实施的护理干预,它根据患者个性化需求采用针对性的体位护理措施,能更好地预防和避免术后体位相关并发症,有效改善了颈椎管内肿瘤患者术后早期疼痛问题,增加术后舒适度,值得临床上推广应用。但本研究样本量较少,未来还需扩大研究范围并持续改进和完善阶段性体位管理细节,以便为临床提供更加可靠的证据。