基于扎根理论的社区参与国家公园建设与管理的机制研究

2021-06-03何思源闵庆文

何思源, 魏 钰,苏 杨,闵庆文

1 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101 2 中国科学院科技战略咨询研究院, 北京 100190 3 国务院发展研究中心《管理世界》杂志社,北京 100013 4 中国科学院大学,北京 100049

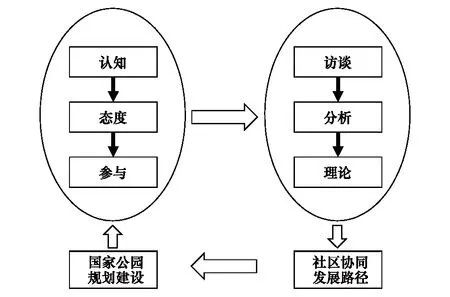

自然保护地-社区关系研究指出,居民对自然保护的认知影响他们对于建立自然保护地的态度,积极的态度能够促进社区参与保护地管理[1-3],从而减少冲突,改善自然保护地管理成效[4]。因此,从认知角度分析自然保护地-社区关系,对“认知-态度-参与”这一行为逻辑进行验证,能够为管理决策提供指导,为管理成效评估提供基线数据[5]。

国际上对当地社区对保护地的认知-态度-参与的研究已在北美、亚洲、非洲、欧洲等地开展了30余年。研究发现,除人口统计与社会-经济因素外,态度主要受到社区对保护地带来的成本-收益认知的影响[6〗,自然保护地发展历史、管理水平、社区参与程度等也是重要因素[7-9];总体而言,社区对自然保护地的正面态度可以带来有利于保护的行为[1],而社区参与主要受到对保护地建立本身、管理者工作、管理成效的认可态度[3,10-11]的直接影响,以及诸多影响态度的因素,如教育水平、经济收益、保护意识等的间接影响[12]。

国内相关研究在近20年开展较多,以自然保护区-社区关系研究为主,通过运用认知、态度与行为量表,以描述统计[13-17]、相关分析[18-19]、方差分析[20]、回归分析[21-22]、因子分析[23]等方法,探索影响认知、态度与行为的关键因素,检验认知-态度-行为假设[17,20]。研究发现,教育水平与收入是最为普遍的影响社区对保护地认知与态度的人口社会经济因素[13-14,20,22,24-25〗,性别因素逐渐得到重视[22-26];与国外研究结果类似,成本-收益认知是影响对保护地支持与否的态度的主要因素。在收益方面,生计转型[14,21-22]、就业机会[13,22-23]、生态补偿[21-22,27]等个人与家庭经济发展和生活水平提高,道路与基础设施建设[14,19,23]、社会福利发展与保护成效等公共福利[13-14,17],都是常见因素;在成本方面,资源可得性与使用权限[13-15,20,28]、能源使用限制[14-15,22-23]、生产经营限制[20-21,23]等生计影响因素比较普遍,人兽冲突也被频繁提及[13-14,17,20-21,23]。此外,文化因素[23]、收益与补偿公平性[27,29]、保护地管理水平[17,22-23]、社区参与程度[16,22,24]也会影响社区对保护地的态度。同样,国内研究也发现对保护地的管理认可态度影响社区参与意愿[17,23]。

上述国内外从认知角度进行的自然保护地-社区关系研究主要存在以下问题:1)指标体系缺乏系统性和理论依据,对于认知、态度、(参与)行为等概念及其相互关系没有明确定义和可验证的假设;2)预设的价值判断条款无法穷尽,往往按照保护地既定管理目标和建立或申报文件要求设计[22,30-31];3)研究缺乏对影响因素间关系及其作用机制的系统性分析。为解决上述问题,国内外研究者一方面对从社会心理角度强化理论基础[3,5,19,23,31],另一方面尝试采用扎根理论方法,在没有预设影响因素的前提下从社区访谈材料中进行归纳式分析,让社区对自然保护地的认知、态度、行为的关系自然浮现并分析内在逻辑[34-35]。不过,我国学者利用扎根理论对自然保护地-社区关系研究鲜有开展,仅有部分遗产管理研究涉及社区视角的生计公平、生计发展、文化认同、社区营造模式、生态补偿机制等[36-40]。

自20世纪80年代以来,我国在自然保护领域采用了一系列协调机制改善自然保护区-社区关系,如基于社区的自然资源管理,社区共管等方式,但存在受益群体小,缺乏长效机制等问题[13]。当前我国国家公园体制正在建设中,如何让当地社区居民认可、支持并参与国家公园建立和管理是一个关键问题。对此,研究者采用预设指标体系,发现国家公园的教育价值与利用价值影响社区支持建设神农架国家公园[41];通过描述性研究,发现对未来政策以及发展前景的期许影响社区对东北虎豹国家公园建设的态度[42]。但总体而言研究较少,尚未探讨社区参与国家公园建设与管理的内在机制。

因此,本研究试图在“认知-态度-参与”的行为逻辑下,解析国家公园周边社区参与国家公园建设与管理过程与方式,即参与机制。本研究的主要目标是分析武夷山国家公园体制试点邻近社区参与国家公园建设与管理的认知-态度-参与核心观念,探索其相互关系与作用方式,并在所揭示的社区参与机制基础上进一步提出促进社区参与的可能方式。为达到研究目标,研究采用扎根理论方法,以深度访谈方式调查社区居民对武夷山国家公园的认知,对建立武夷山国家公园的态度以及对参与建设与管理的观点获得原始数据,依照扎根理论分析流程,以开放编码识别出“认知-态度-参与”这一行为逻辑中的关键概念;以主轴编码的范式模型分析为主要手段形成关键概念的逻辑关系,继而以选择性编码形成依据社区参与国家公园建设与管理机制模型,并依托相关理论与以往研究阐释模型所蕴含的国家公园社区协同发展路径;在此基础上为国家公园的社区参与提供实施路径。

1 方法

1.1 理论方法

图1 研究理论基础和研究思路Fig.1 Study theoretical base and framework

1.2 数据获取

武夷山国家公园体制试点区总面积为1001.41 km2,涉及武夷山、建阳、光泽、邵武等4个县(市、区)9个乡镇(街道),29个行政村,范围内有人口3352人,周边2km(福建省境内)涉及上述4个县(市、区)周边的12个乡镇(街道),20个行政村,涉及人口近4万。武夷山国家公园所涉及社区的经济收入以茶叶、毛竹、旅游、外出务工和其他经济产业为主,收入结构同质性强,80%以上的社区以茶叶生产为主,毛竹次之。武夷山国家公园体制试点区建立在原有国家级自然保护区、风景名胜区等自然保护地空间整合与管理统一的基础上,主要保护同纬度最大和最具代表性的亚热带常绿阔叶林。社区居民对自然保护历史沿革与制度变化有一定的认知[46]。

调研采用深度访谈方法,于2016 年7 月18 日至26 日在武夷山国家公园体制试点区规划范围内及其外围乡镇(武夷山市范围内),以一对一形式进行入户调查。受访户的选择主要使用理论抽样方法[38],根据行政村人口与产业数据确定具体行政村,由行政村村委引荐产业代表家庭,确保受访人的空间分布均匀、代表性产业均被囊括,有助于最大化地在属性维度上形成概念,寻找概念间的关系;由产业代表性家庭的受访人继续滚雪球似的推荐,每户仅访谈一人[25]。在进行访谈的同时继续提出、分析问题并在后续访谈中提出相关问题,通过对不同代表性产业家庭、距离国家公园边界不同远近的农户进行访谈来不断丰富资料。访谈过程中,在被访谈者知情并允许的情况下使用录音笔记录供转录编码,对不同意被录音的受访者书面记录主要内容。访谈均为匿名化,不记录与研究无关的隐私信息。

调研所依托的项目对300余户主要居住在原自然保护区、风景名胜区及九曲溪上游地带的农户进行了访谈,包括结构化与半结构化问题[46,59]。涉及本研究的深度访谈以半结构化开放问题进行,这种方式下受访者自行掌控回答的内容和结构,研究者能够最大限度地获得对问题的新见解[30]。受访者主要被问及如何看待建立武夷山国家公园一事,其他问题依据访谈情况而适时调整,这样受访者可以自由表达他们对武夷山国家公园的看法,它的建设情况,保护管理,自己在其中的角色等。大部分受访者都乐于谈论国家公园并直接表达对武夷山国家公园建设的态度。多数人谈及对建设过程的不了解或见解被忽视;大部分人都会提出建立国家公园会带来的具体限制和不便。根据信息相似程度和提供内容的丰富程度,研究最终取得264位受访者的一手资料。编码过程在Nvivo12软件中进行。

2 范式提炼和模型构建

2.1 开放编码

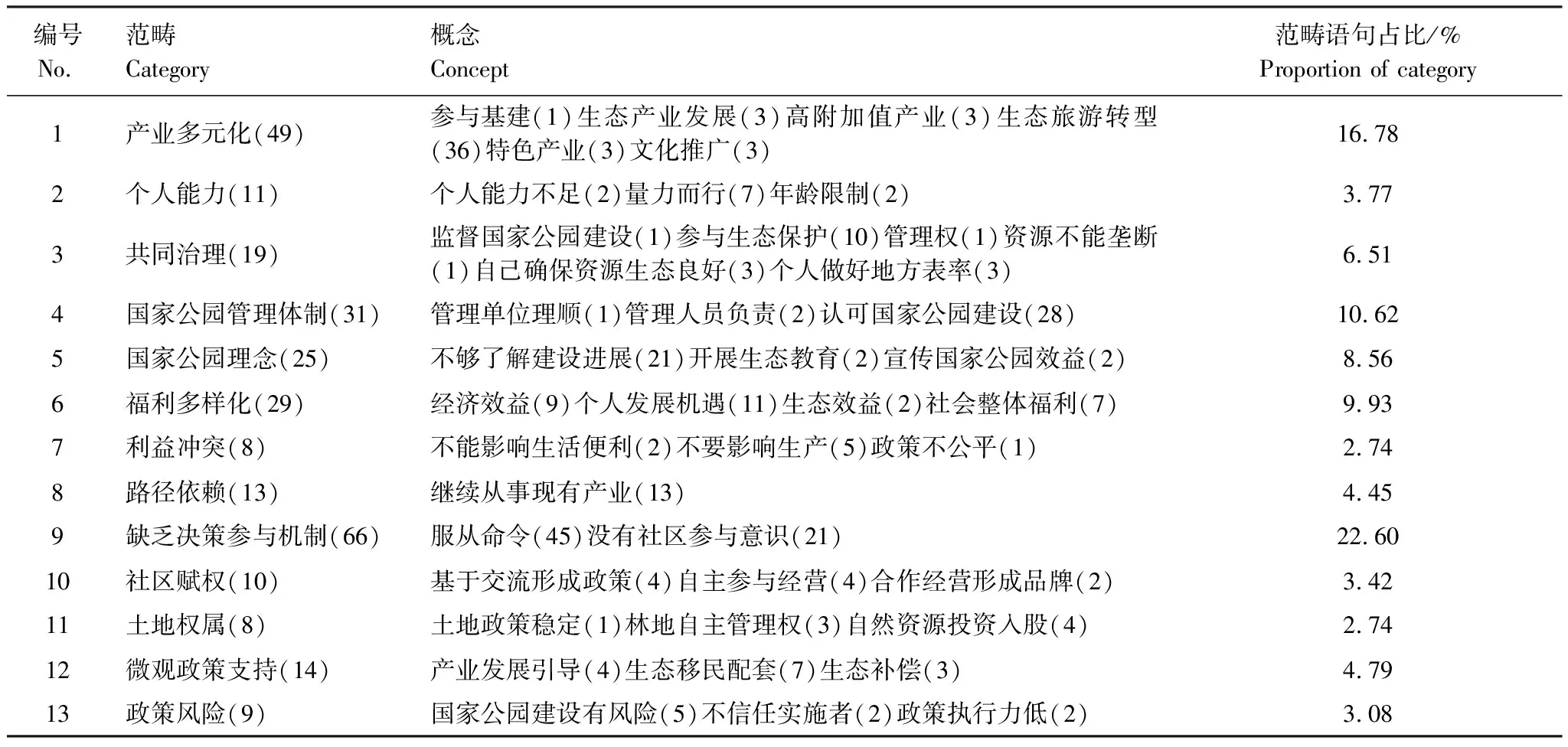

对访谈记录贴标签,对类似标签进行概念化合并,在概念基础上发现范畴。经过逐词、逐句、逐段编码,反复分析,增删修改概念,最终得到可以反映社区对国家公园的认知、态度与参与的13个范畴(表1)。

表1 开放编码形成的概念和范畴

2.2 主轴编码

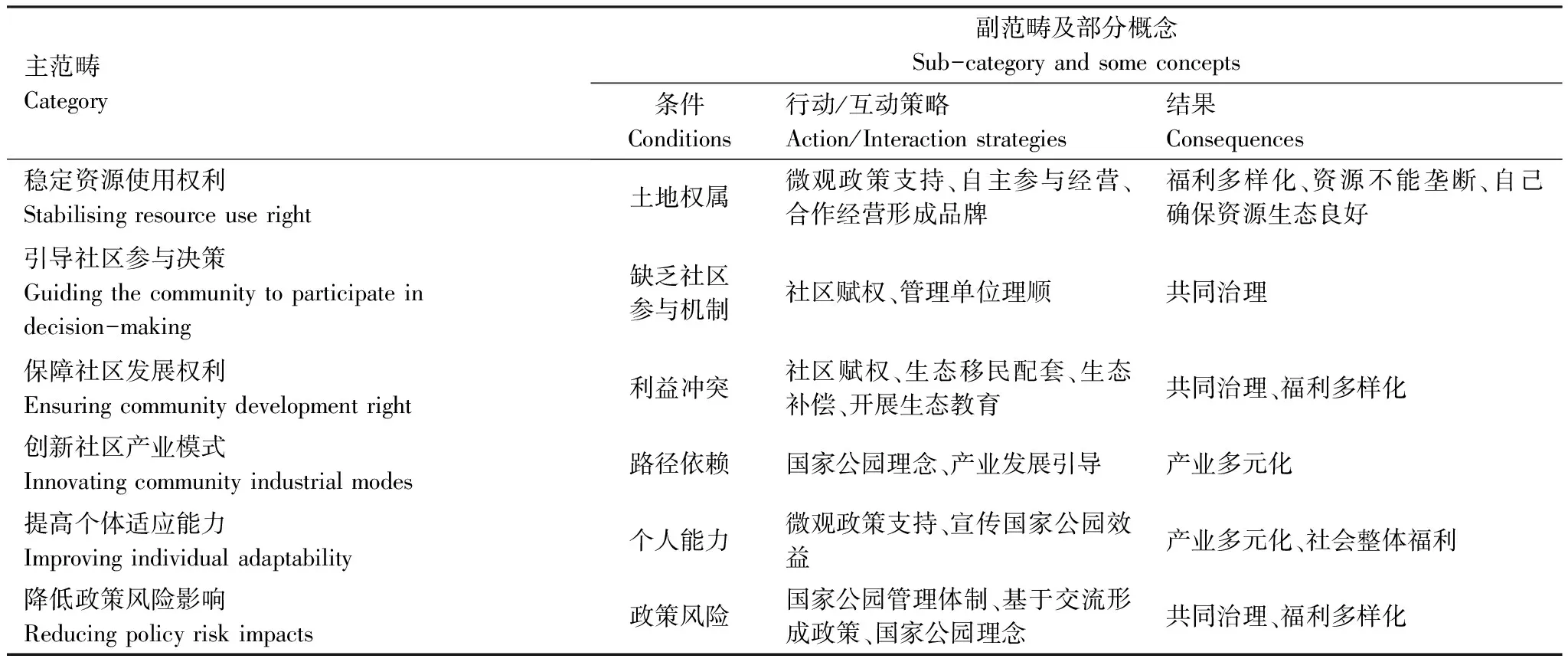

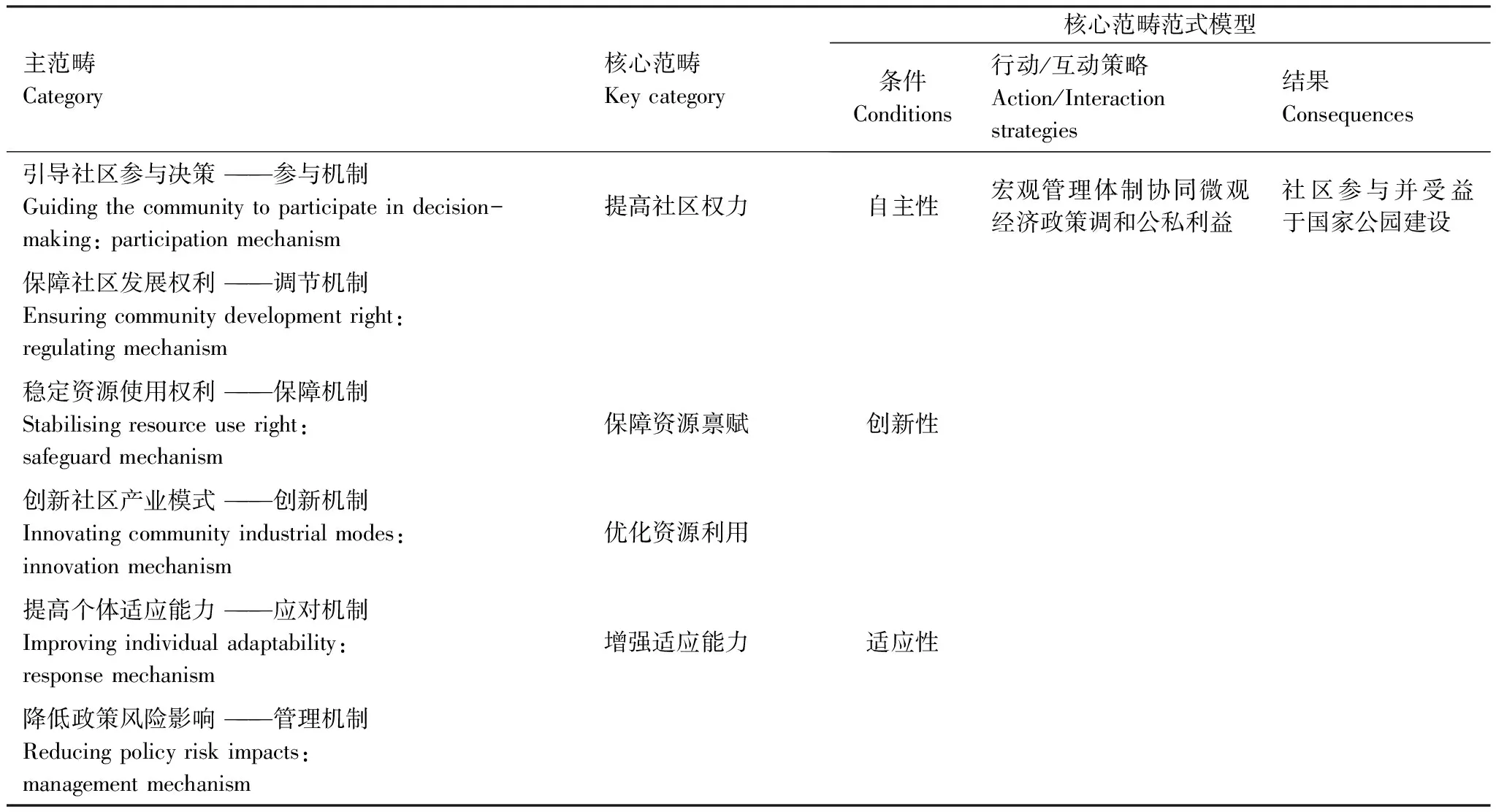

采用范式模型,梳理开放编码中提取的“认知-态度-参与”的13个范畴,将其以研究的核心现象为中心,根据13个范畴与核心现象间的关系划分为相关条件、应对策略和结果[47](图2);进一步将划分后的条件-应对策略与结果的逻辑路径整合为主范畴,从而呈现关键概念之间的逻辑关系(表2)。

表2 主轴编码结果

图2 社区参与国家公园建设的相关因素的范式模型[48]Fig.2 Paradigm model of community participation in National Park designation process

现象是数据所指的中心思想或事件,以及参与者通过一系列互动策略所管理的内容。根据研究目的,本研究的核心现象是武夷山社区居民参与国家公园建设;情境条件指影响所关注现象的背景条件,在本研究中,影响武夷山社区居民参与国家公园建设的背景条件包括社区对土地权属的要求和一直以来决策参与机制的缺乏。干预条件是指在特定情境或背景下,通过影响交互策略而影响所研究现象的一般条件,比情境条件更为直接的影响互动策略,这里包括社区居民的个人能力和所感知的政策风险。因果条件指导致现象发生的更为直接的事件,这里包括国家公园中社区与国家公园建设产生的利益冲突与产业路径依赖。行动/互动策略用于管理和响应研究现象,社区居民识别的策略包括国家公园管理体制,社区赋权,微观政策支持与国家公园理念。结果是对研究现象实施策略后的成果,具有不可预测性,在研究中包括产业多元化、共同治理与福利多样化。

主轴编码最终将13个范畴根据范式模型归纳为6个主范畴,每个主范畴由一条逻辑轴线构成。例如,社区认为在土地权属稳定下进行资源管理影响他们认识和参与国家公园建设(现象发生的情境),这就需要微观政策有利于维持土地资源的合理利用,促进社区利用土地资源开展合理经营(对该情境实施的管理行动或方案),通过保障土地利用合法权益为社区带来多元化的福利和自主、公平的资源利用行为(行动的结果),这一组范畴间的关系整合纳入同一主范畴——“稳定资源使用权利”。

2.3 选择性编码

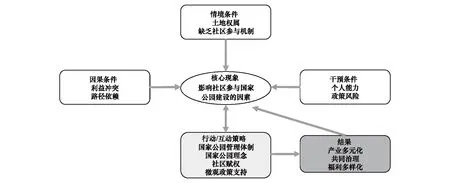

选择性编码进一步从主范畴确定的条件-应对策略与结果路径提取核心范畴,将其与其他范畴系统联系并阐释其相互关系,对概念化尚未完备的范畴进行补充,从而形成一个完备的社区参与国家公园建设与管理的条件-应对策略-结果路径(表3),并通过回溯“认知-态度-参与”的关键概念与逻辑关系生成社区参与国家公园建设与管理机制模型(图3)。

将13个范畴和6个主范畴与自然资源管理和保护地治理相关理论进行比较,通过再次梳理主轴编码形成的范式模型,将社区参与与发展权利纳入“提高社区权力”,将个体适应能力与政策风险影响纳入“增强适应能力”,将其余两个主范畴进行转述与前述两个核心范畴匹配。将从原始数据中提炼的核心范畴与主范畴、范畴之间的关系重新置于原始资料中进行检验,没有发现新概念,主范畴之间的关系已经饱和。将范式模型揭示的研究问题及其逻辑提炼为“提高社区自然资源管理的自主性、创新性与适应性,实现社区参与国家公园建设与管理的国家公园社区共治共享”,并以范式模型分析核心范畴与其他范畴的关系(表3)。通过呈现原始资料的编译过程,研究得到反映武夷山国家公园体制建设中社区基于对国家公园的认知、对其建设的态度而得到的参与国家公园建设和管理的理论模型(图3)。

可以看出,该测点对浑河水质要素的输入有很明显的响应,由于该测点水深较浅,叶绿素a、总磷、总氮、硝酸盐氮和氨氮的季节变化非常明显,夏初增长迅速、秋初明显下降。其中叶绿素a和总磷的变化较为突出,溶解氧浓度在8月末初达到最小。

图3 社区认知-态度-参与国家公园建设的机制模型Fig.3 Impact analysis model of community participation in National Park designation

表3 核心范畴形成及其范式模型表达

3 研究发现及机理分析

研究运用扎根理论方法,发现了武夷山国家公园周边社区对其建立与管理的认知、态度与参与的核心观念及其相互关系,并以此构建了社区参与国家公园建设与管理的理论模型。然而,从实现研究目的来看,扎根理论方法不仅在于发现可能的机制,更重要的是通过所获得的理论来分析社区参与现状和问题,对理论可信度进行说明。因此,基于扎根理论提出的社区参与机制,通过文献资料和理论对比,研究从四个方面阐释社区参与的内在机理。

首先,社区参与是一个自主性提高的动态过程。武夷山地区在成为国家公园体制试点区之前已经经历了30余年的自然保护区、风景名胜区等多种形式自然保护地管理,但从历史经验看并没有形成被社区认可的决策参与机制,当地人普遍认为自己对国家公园建设的信息是被动接受的,对国家公园理念本身并不了解,对其建设进展也缺乏详细了解,比照Pimbert和Pretty根据不同的介入程度划分的7类公众参与[49],这些认知反映出社区处于第一、二级的“被动参与”、“信息收集式参与”。“利益冲突”与“福利多样化”在反映对国家公园建设的成本-收益认知外[33],也表明第四级的“物质激励下的参与”是一种可能,但这仍是一种被动参与。不过,社区居民认可“共同治理”,提出监督国家公园建设、参与生态保护等。社会认同理论表明[50],组织身份能够影响人们的态度和行为,能够解释群体对待保护地的态度[51],这在研究中也得到了体现——当地人认为作为依赖水土的本地人要“确保资源生态良好”、“做好地方表率”,这种主人翁意识有利于促进“功能性参与”、“互动性参与”等主动参与。成本-收益认知也反映出,在多样化的福利诉求中,人们在个人与家庭经济收益外,期待国家公园生态效益,这有助于在不同利益相关者之间形成共同利益,减少研究中发现的社区居民对政策公平性的负面认知引发的相对剥夺感[52]。这一沿着参与理论阶梯的不断上升在理论构建中体现为“社区赋权”过程:利益相关方的交流有利于提高程序公平[53]。自主经营和合作经营带来资源管理权,从而促进相关利益群体的自主参与。

其次,社区参与需要首先保障社区生计资源禀赋。环境权利理论指出,环境资源并不绝对稀缺,其可获得性依赖于制度在不同时空尺度的作用[54]。环境权利是人们利用所具有的资源禀赋,即权力和资源,来得到各种生态产品和服务以提升福祉的权利。研究发现,社区对土地权属现状及其未来变动极为重视,需要保有林地的管理权、经营权和收益权。产权理论中的权利束将产权解析为许多权利的构成,如所有权、使用权、收益权和处置权等;从权利束中让渡部分权利给自然保护地管理者而保留适当权利被认为是缓解自然保护与社区土地利用矛盾的合理方式[55-56]。前人研究也表明,能否在自然保护地建立后保有对土地/林地的收益权是社区对自然保护地态度的重要影响因素[19,57];本研究中社区对资源垄断的否定态度,也可以从其他研究中发现,即社区认为保护地可能会控制资源[33,58]。所以,这种对土地制度稳定性的诉求,是对资源禀赋的制度保障的基本要求,而自主经营、合作经营与基于土地等自然资源的产业引导则能够促进实现环境权利,避免资源垄断,实现多样化的福利,从而激发社区的保护参与自主性。

第三,社区参与需要以实现长期的价值转化为目标。研究表明,武夷山社区居民对现有产业具有一定的“路径依赖”,不愿意改变现状并担心现有利益受损,但同时也追求产业提升带来经济收益。因此,在国家公园生态保护理念下,促进生态价值向经济价值转化成为社区经济发展的必然。这一价值链也是关键的环境权利[59],其建立与巩固需要居民根据自身产业异质性来参与。扎根理论分析发现,当地人对推崇茶文化、医药文化和地域文化,也认可国家公园生态保护功能,在“产业多元化”范畴下,生态旅游成为一个将文化与生态价值转化为经济价值的重要方式,将物质供给、文化服务、生态体验等生态产品和服务通过生态理念进行价值提升。人们也同意建立生态茶园,对这类与保护相兼容的传统产业进行维护或进一步生态化管理,也是社区参与资源管理的主要途径。这种产业多元化的实现,一方面需要客观上的技术指导和能力提升,另一方面需要主观上进一步认识到国家公园核心理念及其综合效益,使社区意识到国家公园管理目标与他们对武夷山生态环境意义认知的一致性[46],尽量消除因保护观念差异而产生的对所谓“他者”的不信任而更愿意创新产业模式[34]。

最后,社区参与是社会-生态系统适应性治理的趋势。作为自然资源的主要使用者,自然保护地社区与自然的互动形成了他们对生态系统意义的认知,取得了各种生态系统产品和服务,在影响自然的过程中也发展了文化,构成了完整的社会-生态系统[60]。社会-生态系统适应性治理理论认为,社会-生态系统的复杂性需要有富有弹性的管理体制来适应变化的自然与社会环境,这一管理体制内化于管理过程,由多元行动者和多利益化主体进行集体行动来应对不确定性[61-62]。国家公园体制建设这一动态过程为武夷山社区居民带来不确定性,研究表明,一方面人们担忧自身能力不足以应对管理变化,另一方面对政府决策与政策实施存在不信任。面对不确定性,社区居民认为需要政策支持提升个人能力来保障经济,也认为需要完善管理体制和交流机制来提高社区在国家公园建设与管理中的话语权。不确定性的识别与策略认知反映了社区面对制度环境变化的敏锐与主动求变意识,有利于国家公园管理向着适应性治理需要的资源使用者拥有资源使用决策权,与其他利益主体共同制定使用规则并相互监督[63-64]的方式演进。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文运用扎根理论,通过深度访谈资料,通过社区对武夷山国家公园的认知,对建立武夷山国家公园的态度以及对参与武夷山国家公园建设与管理的观点的进行整合分析,提炼出武夷山国家公园体制试点区社区农户视角下的国家公园建设与管理的机理模型并予以阐释。研究主要结论如下:

研究表明,自然保护地-社区关系研究提出的“认知-态度-参与”这一行为逻辑在研究区反映为45个概念与13个范畴。从编码过程来看,受访者对武夷山国家公园体制建设的态度大多以“我觉得建国家公园好/不好”来陈述,正面认可比负面存疑更为普遍;态度是非常笼统的陈述,与对自身利益、建设进展、个人能力等从认知中提取的丰富概念相关,也引起对参与行为的多样化陈述,这也表明认知-态度-参与行为的逻辑是存在的。

研究提出六个主范畴与四个核心范畴,所构建的社区参与国家公园建设机制模型以调和社区利益与国家公园公共利益为主线,其核心机制在于,一方面从推进自主性角度不断提升社区参与程度,另一方面从提升创新性角度巩固资源禀赋与完善环境权利,最终从提升适应性角度,将社区纳入资源管理决策开展多元利益者适应性治理。这一机理模型的关键在于社区参与能够改变既往自上而下的政策依赖风险,在利益相关者之间建立信赖关系,在自然保护地管理体制变化中保障社区产业发展,实现多样化福利,带来制度变迁中社会-生态系统的稳定。基于对所发现的“认知-态度-参与”的核心观念与所构建的社区参与机理模型,研究提出从改善社区认知、提升社区参与角度推进国家公园建设的路径。1)在进行管理规划时,了解社区居民与其他利益相关者的共同利益,在推进国家公园建设中保证信息公开,消除交流障碍,提高社区居民的被需要感以促进其参与国家公园建设。2)在进行产业规划时,充分考虑社区文化景观的多种价值及其向经济利益的转化潜力,根据生产者自身特征开展定制化管理与推进产业链合作,促进横向和纵向利益公平分配,让社区感知到更多的参与机会。3)公开规划细节并制定行动计划,将国家公园建设目标分解成具体项目并持续落实,以实际成效建立社区对政策与管理者的信任,通过减少政策风险吸引社区信赖与参与。4)以负面清单进行土地利用管理,明确规则对行为不对人,尊重社区资源利用传统并充分发挥社区自主管理,提高社区参与国家公园管理的自觉性。5)将国家公园建设与管理视为动态过程,利用社区参与的机理模型发展国家公园社区参与状况评价体系,分析社区认知、态度与参与的变化、其影响因素及其结果,促进社区参与的长效机制形成和完善。

4.2 讨论

国家公园体制建设本身希望进一步推进社区与保护地的关系,全面提升自然保护管理效率,因此始终试图推动社区参与其建设与管理。与大部分针对已经建成的自然保护地的社区-保护地关系研究相比,本研究的对象是一个处于规划与建设初期的国家公园,其研究结果与既往研究存在相似性,也存在不同。

Wallner等指出影响居民对生物群区保护区认知的三大类因素包括经济情况、自然保护历史和涉及利益相关方的权力平衡[65]。本研究也表明,成本-收益衡量是构成社区“认知-态度-参与”行为逻辑的主要因素。从编码统计角度看,成本主要包含个人能力与生产经营限制;收益主要涉及发展生态旅游、就业机会、经济收益。社区也较为关注道路与基础设施和文教等社会公共福利,但没有提及能源使用、人兽冲突等其他常见的认知影响因素,说明研究区本身这类问题不明显。此外,与一些研究类似,国家公园理念宣传缺失[3,66]与政策被动接受[16,67]是很多受访者产生中立或消极态度的原因,利益分配与政策执行的公平性[33]也是一个关注要点。

由于宣传缺失,社区居民大多是表述主观的期待而不是基于国家公园本身功能的客观预期,这与一些研究有所区别[34]。此外,研究也发现自然保护管理历史经验,如与以往管理者关系、管理成效等,几乎没有被提及,只能从大量类似“管理不是老百姓的事情”的表述中推断社区一直缺乏参与机制。这类历史因素往往被认为能够影响客观预期[7,65],对同一地区的研究也已经发现社区对以往保护历史的认知影响其对新的国家公园管理体制的期待[59]。因此,这一认知缺失可能与社区对国家公园建设的背景不够了解有关,这种认知偏差,一定程度上影响了理论构建的完整性。

不过,本研究深入揭示了社区参与国家公园建设的机理,指出以自主性与创新性提升适应性,通过公私利益协调达到国家公园共治共享。这些研究结果对于追踪武夷山国家公园体制试点进程很有帮助,能够通过提炼可量化指标,评价与推进社区参与机制。研究形成的参与机制理论,也能够进一步与其他国家公园体制试点与自然保护地案例研究进行比较。