基于灰水足迹的中国城市水资源可持续利用综合评价

2021-06-03王雅晴冼超凡欧阳志云

王雅晴,冼超凡,欧阳志云

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 2 中国科学院大学, 北京 100049

水资源可持续利用是社会经济健康发展的重要前提。人口与经济快速发展导致用水危机及水环境恶化现象在大部分发展中国家尤为严重[1- 2]。水资源短缺和水生态环境恶化是目前影响中国水资源可持续利用的主要问题[3],从而影响中国实现联合国2030年可持续发展议程17个可持续发展目标的整体进展[4]。中国淡水资源禀赋占全球的14%[5],然而由于人口膨胀,水资源水质堪忧及分布不均匀,进入新世纪以来中国水资源利用状况一直不容乐观[5], 城市化进程不断深入导致城市用水量与污水排放量与日俱增,全国用水量由2000年5498×108m3增至2016年6040×108m3,同时废污水排放也由415×108m3增至2016年711×108m3[6-7],水资源用量增幅10%而废污水排放增幅高达71%。随着人口不断增加导致的人均水资源减少,很多位于华北平原及黄土高原的城市都面临着水资源匮乏及水环境恶化的挑战[8],水资源消耗及其对环境污染加重状况成为阻碍中国可持续城市化的重要因素之一。城市作为区域经济发展与人口聚集的增长极,也是水资源利用密集的主要地区,对区域水资源持续利用有重要影响[9]。

中国水资源问题的核心首先是城市用水效率问题[10- 11]。已有研究对中国省市区域的水资源利用效率进行评价[12],其中部分研究将研究尺度细化至地级以上的城市及其时空格局分析[5,9-11]。但在全国尺度综合性评价城市水资源可持续利用的研究仍不多[5],主要还是关注于实体水资源消费效率,如相关研究表明,全国城市水资源利用技术效率普遍不高,多年改善变化趋势不明显[11],但较少关注如何有效衡量水资源利用后产生的污染效应[13],这突出了目前中国城市水资源评价着重于水资源 “量”消费效率,而对其消费完后环境污染“质”的方面重视不够的问题。全面评估水资源利用需同时考虑水资源承载能力和水环境承载能力,前者就是从用水量的角度确定水资源能够支撑经济发展的程度(侧重人和资源的关系),后者则是从污水排放的角度来确定(侧重人和自然的关系),水体能承受多少污染排放物,两者是相辅相成的[14],水资源可持续利用评价需同时兼顾以上两者。

“灰水足迹”概念的提出为评价区域真实水污染状况的研究提供方法[13],其能较好定量分析水资源量与水污染研究之间的关系[15],其定义为以水环境质量标准为基准,将污染负荷稀释至高于特定环境水质标准所需淡水的体积[16]。其已被用于评估全球人类经济活动对水资源利用的影响[17],其中包括中国在内的金砖国家贡献了超过一半的全球灰水足迹,而中国也是最大的灰水足迹产生源[18]。近年来,我国区域灰水足迹研究逐渐从概念引进阶段快速发展为本土消化阶段,已有相关研究对省域尺度的灰水足迹进行时空及驱动力分析:农业活动在全国灰水足迹贡献率最高,华北地区为高集聚区域[15], 大部分省域的灰水足迹增长推动全国水足迹的增长,加剧本土水体生态系统的衰退使其生态修复更加困难[19]。然而,对于城市化程度较高的单个城市而言,如北京、深圳等市,生活部门往往是城市灰水足迹的主要来源[20-21]。城市化是灰水足迹增长主要影响因素[22],而经济发展带动科技进步则是影响足迹强度减弱的主要原因[23]。从经济效率角度而言,全国省域灰水经济生产率(国民生产总值与灰水足迹比值)整体提高,东部地区显著高于中、西部地区,其受益于全国范围产业结构优化、城镇化水平及社会福利提高[13,24];从环境评价角度而言,灰水足迹指标计算可以体现中国各省市农业缓解非面源污染的需水量[25],河北省的研究案例说明了灰水足迹指标可以粗略地表征区域水质性缺水状况[26],广东省深圳市的研究案例突出了灰水足迹指标在评估快速城市化过程中水体污染风险程度的作用[21]。

在中国,城市是水资源管理利用的基本单元,其水资源利用评价仅考虑单个指标难以满足质量分析的客观性要求[27]。鉴于此,本文通过灰水足迹核算及其衍生指标评价,结合常规水资源利用效率指标,包括近年来在全国水资源评价领域得到有效运用的效率指标(万元GDP水耗)[10]与(灰水经济生产率)[24],以及压力指标(水资源开发率)[28]与(灰水足迹荷载系数)[15],建立城市水资源可持续利用评价指标体系(图1)。四类指标相互关联,息息相关,贯穿水资源消费 “开发利用—经济产出—环境污染”周期过程,而灰水足迹为直接影响水资源总量的关键要素。在城市经济发展仍为首要任务的大背景下,指标体系需满足水资源可持续利用评价 “量”与“质”的需求。相较于前期侧重于水资源“量”利用技术效率的全国城市研究[11],本研究选取2016年中国大陆295个地级市为研究对象,基于更多的城市样本通过灰水足迹核算进而综合评估城市水资源可持续利用程度,旨在为解决区域水资源利用问题提供合理依据。

图1 基于质量分析需求的城市水资源可持续利用评价指标体系Fig.1 The system of indexes in assessment of the sustainable utilization of urban water resources based on quality and quantity analysis

1 方法和数据来源 (Method and Data Sources)

1.1 指标选取与计算

1.1.1水资源利用效率评价指标

选取水资源开发率与万元GDP水耗作为体现城市水资源利用效率“量”方面的标杆指标。前者作为衡量水资源稀缺程度的指标,比人均水资源量指标优越在于其隐含考虑了生态用水,认为人类对水资源开发利用程度越高,水系统及相关自然生态受到的压力就越大[28]。后者作为常规评价指标,其受客观因素影响不明显,其可基于城市发展特点揭示单位经济增长总量所需水资源投入量[10]。计算如下所示:

(1)

(2)

式中,We和Wc分别表示水资源开发率与万元GDP水耗指标,前者计算基于供水总量Ws(m3/a)与本地区水资源总量Wt(m3/a)的比值,后者由供水总量Ws与本地区当年国民生产总值GDP(亿元)相比得出。依据国家统计局的指标解释,供水总量是指公用自来水和自备水源的社会单位全年的供水总量,包括居民生活及经济生产的有效供水量及损失水量。

1.1.2水资源利用环境影响评价指标

选取灰水足迹指标及其衍生效率指标作为体现城市水资源利用 “质”方面的标杆指标。基于《水足迹评价手册》[16]中灰水足迹的计算方法并结合前人研究的成果[15,20-21],将城市灰水足迹按经济生产和居民生活的不同方面计算。一般而言,污水中包含多种形式的污染物,灰水足迹的核算则由其中最关键污染物确定。

(1)农业灰水足迹核算

农业生产过程中,种植业和畜禽业导致的化肥大量施用与畜禽粪便随意排放都会对水体造成不同程度污染。参照《水足迹评价手册》的常用模型,种植业生产导致的灰水足迹核算可基于化肥施用(包括氮肥与复合肥)过程淋失导致的氮元素进入水体估算[15]。其公式如下:

(3)

式中,WFCc为城市种植业灰水足迹(m3/a),a为化肥流失率,其根据城市所处区域分别取值为19.5%(中国北部)、6.6%(中国东部)、1.9%(中国西南)和12.3%(中国西北)[25]。变量Appln和Applc分别表示氮肥和复合肥年施用量(kg/a),Cn和Cc分别为氮肥与复合肥的氮含量46%和30%[29]。Cmax为污染物水质标准浓度(kg/m3),Cnat为收纳水体的自然本地浓度(kg/m3)。

随着中国养殖业不断发展,放牧、畜舍与圈地冲洗等活动导致的粪便随意排放造成了严重水污染,主要体现为水体氮污染物负荷的累积增加[30],畜禽养殖业已成为全国农业水体氮污染的主要来源[29]。选取畜禽(马、驴、骡、猪、羊与家禽)养殖排污作为主要考量对象,针对其养殖过程中未处理回用的畜禽排污部分,计算公式表达如下:

(4)

式中,WFLc为城市养殖业灰水足迹(m3/a),WFLi分别为牛、马、驴、骡、猪、羊与家禽养殖导致的灰水足迹(m3/a),Li为城市所在省份对应畜禽年末存栏量(头/只),Mc和Mp表示城市与所在省份肉类产量(t),EXc、Pr和Nl表示畜禽年均排泄物生产量、回用处理率和氮流失系数[31-32],如表1所示:

表1 各类畜禽排泄与氮素流失相关系数

(2)工业和生活灰水足迹核算

城市工业生产与居民生活导致的废水排放是水体点源污染的主要影响因素,相较于农业灰水足迹主要基于面源氮污染核算而言,COD和氨氮是排放水体中的主要污染物,故采用COD和氨氮作为衡量指标核算城市工业和生活灰水足迹。其计算公式如下:

(5)

(6)

式中,WFIc为城市工业灰水足迹(m3/a),表示以第i类污染物为标准的工业灰水足迹,Lc表示城市所在省份i类污染物排放负荷(kg/a)。Wc和Wp分别表示城市与所在省份废污水排放总量(m3/a)。城市生活灰水足迹WFRc核算与之相似。

(3)灰水经济生产率与荷载系数

城市总灰水足迹由农业灰水足迹、工业灰水足迹和生活灰水足迹三部分组成,城市总灰水足迹WFc可由下式计算可得:

WFc=WFC+WFL+WFI+WFR

(7)

为反映经济建设中水资源利用的环境技术效率水平,采用灰水经济生产率指标WFEc[24]来与万元GDP水耗指标协同分析水资源环境与经济发展的关系,其计算公式如下:

(8)

然而,灰水足迹核算及其经济产出效率不能反应出城市发展对其水环境压力,采用灰水足迹荷载系数指标[15],建立灰水足迹(污染排放)与水资源总量(自然禀赋)之间的关系,用于表征城市水污染压力程度,系数越大,该城市水资源利用对水体的污染压力越大。荷载系数指标大于1,说明本地区水资源量已无法满足灰水足迹稀释需求,计算如下:

(9)

1.2 水资源可持续利用评价

上述水资源利用效率及环境影响评价指标可以从水资源利用的“量”和“质”方面较为全面反映城市水资源可持续利用状况,但是,为了清晰凸显城市间的差异性,需要构建一个综合指数从总体上评价城市水资源可持续利用程度。本文基于中国城市低碳发展水平评估的方法[33],综合水资源开发率、万元GDP水耗、灰水经济生产率和灰水足迹荷载系数等指标从总体上评价城市水资源可持续利用程度。采用极差标准化方法对上述指标进行无量纲处理,其中灰水经济生产率为正向指标,其余则为负向指标,计算分别如下:

(10)

(11)

式中,Xi为第i项城市水资源可持续利用指标的标准化评价值,Ai为城市水资源可持续利用指标的原始值;Aimax为城市水资源可持续利用指标原始值的最大值,Aimin为城市水资源可持续利用指标原始值的最小值。

继而采用变异系数法对各指标进行权重确定,最后采用指标加权求和的方法构建城市水资源可持续利用程度指数,如下述公式所示:

(12)

(13)

(14)

1.3数据来源

本文以2016年中国295个地级及以上城市为研究对象,各省辖自治州,及港澳台地区因数据缺乏故不纳入研究。相关农业、环境、水利与社会经济等数据取自《中国城市统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》以及各省市统计年鉴与水资源公报;因2016年省域污染物排放量统计数据没有进行工业源与生活源区分,本研究采用邻近年份2015年的数据。

根据《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中一级排放标准,COD和NH3的排放达标浓度分别为60、15 mg/L[15,24]。鉴于研究样本数目较多,为保持核算口径统一,默认收纳水体的自然本地浓度为0[15]。为深入分析中国地区经济与自然条件的差异对灰水足迹的影响,中国城市所属地区按东中西部划分[24],城市类型根据国务院《关于调整城市规模划分标准的通知》按人口规模划分为:超大型、特大型、大型和中小型城市四类。

2 研究结果 (Result)

2.1 中国城市灰水足迹特征

根据上述公式计算结果可知,全国地级市灰水足迹总量高达6903.17×108m3,比相关研究[15]仅基于省域核算的2012年结果4400.85×108m3大。总体上中国城市灰水足迹平均水平较低,城均为23.40×108m3, 标准偏差为18.21×108m3,约53%中国城市灰水足迹在20.00×108m3以下(表2)。然而,城市间灰水足迹水平差异大,如灰水足迹最高的五城包括重庆市(132.17×108m3)、通辽市(93.84×108m3)、成都市(89.90×108m3)、石家庄市(82.63×108m3)和长春市(80.64×108m3),其几乎为全国均值4倍以上。全国城市灰水足迹水平如图2所示,城市灰水足迹较高的城市主要分布在东北平原、华北平原与四川盆地地区。作为区域经济发展引擎,省会城市普遍灰水足迹偏高。重庆市在地级市样本中常住人口最多,拥有接近3400万人口,导致其生活灰水足迹高达35.22×108m3,但仍低于成都、武汉与深圳等市。然而,重庆市的农业灰水足迹高达88.56×108m3,仅次于国家重要农牧生产基地的通辽市。居高不下的农业与生活源灰水足迹导致重庆城市整体灰水足迹最高。除了重庆市,直辖市灰水足迹水平均低于50.00×108m3,呈北京市<上海市<天津市,其中北京市为29.94×108m3,比其2009年水平降低约40%[20]。

图2 2016年全国地级市灰水足迹空间分布Fig.2 The spatial distribution of urban grey water footprint in prefecture-level cities in China in 2016

表2 2016年不同灰水足迹水平下的地级市数量

就全国城市灰水足迹构成而言,农业源灰水足迹为主要构成部分,可见农业面源污染仍是中国城市灰水足迹的主要来源,其中,绝大部分城市(90%)的农业养殖灰水足迹高于农业施肥灰水足迹,只有30个城市农业施肥灰水足迹较高,且主要集中在山西省、吉林省及陕西省。由表2可知,绝大部分城市的农业源灰水比例都在80%以上,其中21%城市的比例更高达90%以上。城市工业源灰水足迹比例比较低,75%城市所占比例都在10%以下,相对而言,全国范围内银川、乌鲁木齐和克拉玛依等西北地区城市的灰水足迹工业源所占比例比较高,高于30%。城市生活源灰水足迹所占比例也普遍较低,主要集中在20%以下,但约有10%城市的生活源灰水比例超过总体的一半,部分城市比例甚至高于70%,如庆阳、伊春、朔州和合肥等市。不同于以往基于省域尺度的研究,本研究基于城市尺度分析发现,中国城市农业源灰水足迹比例占比主要在70%以上,工业源比例占比主要在20%以下,而生活源比例占比在40%以下,也说明了近年全国灰水足迹构成比例仍是农业最大、生活次之、工业最小情况,工业部门的点源污染已得到有效控制,农业部门的面源污染仍不容乐观的趋势[15,22]。

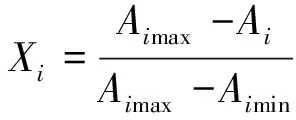

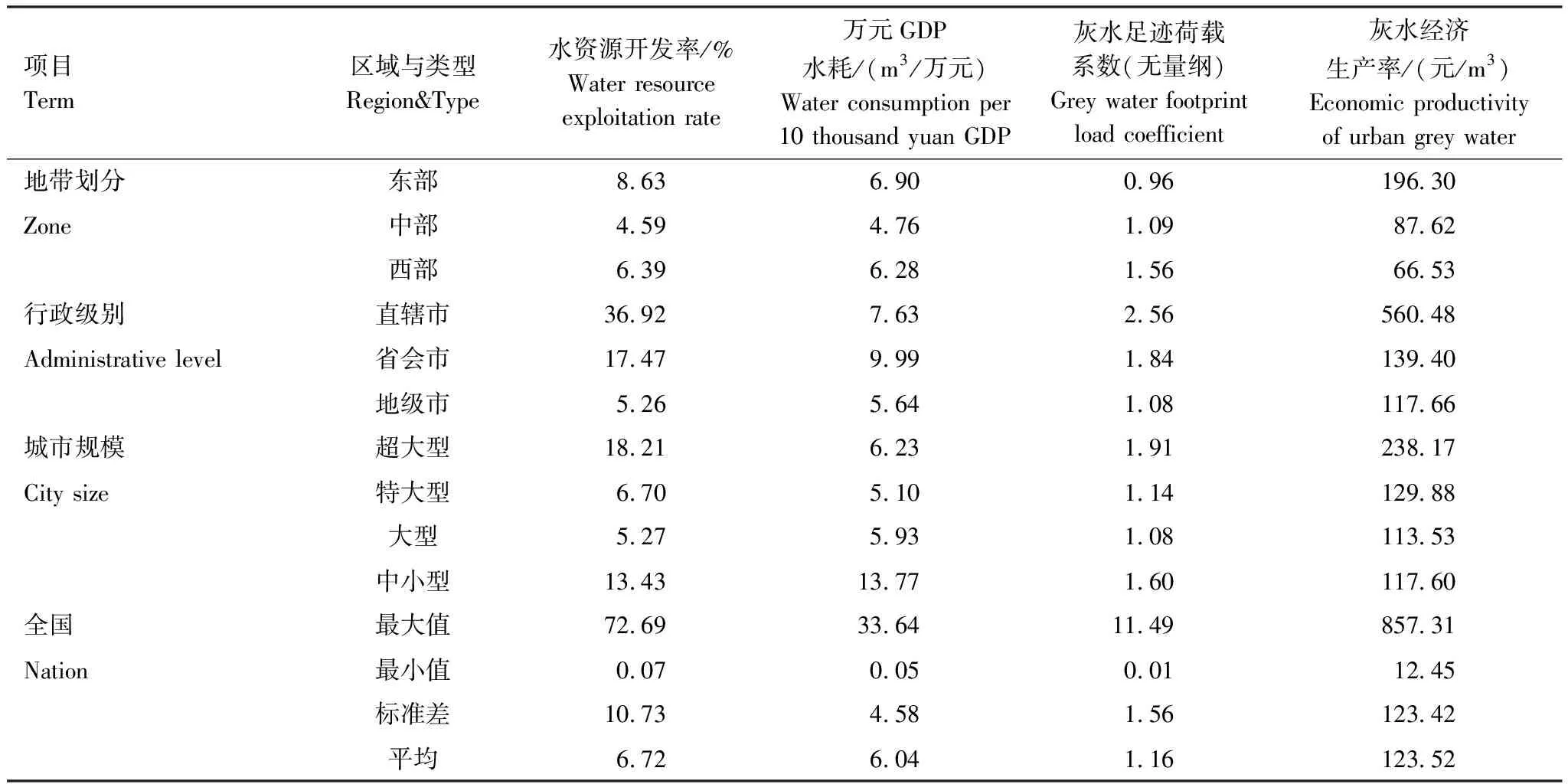

2.2 中国城市水资源利用特征

通过城市灰水足迹核算进而得出城市灰水经济生产率和灰水足迹荷载系数(表3)。全国灰水经济生产率在12.45—857.31元/m3范围内,平均值为123.52元/ m3,地区差异明显。根据相关基于省域尺度的研究[24],中国灰水经济生产率平均值在2000—2014年期间持续增长,从19.85元/ m3持续增至107.93元/ m3,本研究结果也验证了2014年后灰水经济生产率的持续增加趋势。同时,有95个城市(约占全国城市数33%)本地水资源总量无法有效纳污经济发展所导致的灰水足迹,灰水足迹荷载系数均大于1,尽管其中部分城市灰水经济生产率较全国平均水平高。全国整体灰水足迹荷载系数平均值为1.16,水资源利用及排放已对整体水环境产生污染压力,用水不可持续,其中高度荷载区包括延安、庆阳、陇南等7市,其荷载系数大于5。相关研究[15]表明,1998—2012年间全国平均荷载系数一直维持很低水平,在0.15—0.21徘徊,而本研究得出的平均数结果远远大于上述范围,且大于1。究其原因,相较于省域尺度,城市往往是灰水足迹产生的热点,因其通常为高强度的社会经济活动发生地,而其所辖的水资源往往不如同省域内自然禀赋较好的县级市与其他乡郊地区,尤其是在西部西藏、新疆、青海和云南等水资源丰富的区域,故导致全国地级市荷载系数平均水平高很多,但却可更直观地反映出城市化发展过程水资源利用对水环境的污染压力。

基于上述灰水足迹相关指标,结合传统水资源利用效率指标,从地理分区、行政区划和城市规模三个方面对中国城市水资源利用进行综合分析(表3)。就三大地带而言,东、中、西部城市水资源开发率与万元GDP水耗都呈现东部利用效率最高,西部次之,中部较低的格局状况,与相关研究结论[9]一致。从水资源利用经济产出的环境影响角度而言,东部灰水经济生产率远大于中部与西部,呈现东部>中部>西部格局状况,这与东中部城市的经济生产和产业优化水平普遍高于西部城市的情况有关。不同于万元GDP水耗指标着重于单位水资源利用经济效率最大化的目的,灰水经济生产率指标更为强调清洁生产在水资源保护的作用,即如何减少废水排放的同时提高其经济效益。而从灰水足迹荷载系数方面来看,呈现东部<中部<西部格局状况,这更突出青藏高原以外西部较不发达城市水资源短缺、污染压力大的情况。在西部城市工业快速发展的大背景下,同等污染物排放造成的水体污染压力较其他地区大。值得注意的是,东部城市平均荷载系数小于1,除了部分华东地区城市水资源丰富纳污能力较强外,严格的环境措施对城市点源污染物排放减少起很大作用。

表3 2016年中国城市水资源利用与保护状况

由表3可知,中国不同行政级别城市水资源利用在水资源开发率,灰水足迹荷载系数与经济生产率等方面上都呈现直辖市>省会市>地级市情况,在万元GDP耗水量方面呈现省会市>直辖市>地级市,直辖市因其大体量经济发展和高聚集人口消费需求,不断加大对本地区水资源开发,规模增长较粗放[9],同时污染物排放也随之增加,加大水体污染压力,尽管经济产出也相应明显提高。从城市规模而言,除了4个直辖市,其他人口1000万以上的超大型城市也同样面临着上述情况,包括若干主要位于河南与河北省内的地级市,如周口、保定和南阳等城市。与超大型城市类似,中小型城市水资源开发率较高,远高于特大型与大型城市,但单位经济产出的水资源消耗量和污水排放量远大于其他人口更多的城市,同时对区域水体造成污染压力也高于大型城市。相对于数目占比(10%)较小的中小城市,占全国地级市一半以上(59%)的大型城市水资源利用与保护状况较佳,其水资源开发利用只有前者一半水平,但相同单位经济产出耗水量为前者一半水平,同时对水环境污染压力较低。而人口更多的特大型城市(31%)在水资源利用经济效率方面优于大型城市,但在水资源利用的环境保护方面总体不及大型城市。

人类用水关系始于水资源开发,终于消费完排污至水体环境(图1)。有学者[12,34]提出了一个观点,即水资源拥有量与水资源利用效率呈现出显著负相关关系。那么水资源拥有量是否与水环境污染压力也存在相似的相关关系?本研究基于地级市水资源利用样本,分析得出城市水资源拥有量与表征水环境污染压力的灰水足迹荷载系数间并不存在显著的负相关关系(图3),然而,城市水资源开发率与灰水足迹荷载系数却呈一定程度的正相关关系,即基于城市区域的水资源量,当年水资源开发利用程度越高,其对当地水环境造成的污染压力越大,这也侧面说明了城市对水资源“量”的开发利用与对水资源“质”的污染压力具有一定的协同关系。

图3 城市灰水足迹荷载系数与水资源总量及水资源开发率的关系Fig.3 The potential relationships between urban grey water footprint load coefficients and total amounts of urban water resource as well as exploitation rates

2.3 中国城市水资源可持续利用程度分析

基于上述指标核算结果(表3),通过水资源可持续利用评价可知,2016年我国城市水资源开发率指标在我国城市水资源可持续利用过程中所占权重为0.35,随后依次为灰水足迹荷载系数(0.29),灰水经济生产率(0.20)和万元GDP水耗(0.16)。权重较大的指标皆与城市水资源存量有关,城市水资源生态禀赋在2016年城市水资源可持续利用过程扮演着重要角色。目前城市普遍使用权重较小的万元GDP水耗指标作为本地区用水效率考核评比依据,其虽能满足于目前以经济建设为中心的城市发展需求,但不能较为全面反映水资源利用与保护的可持续发展要求,易误导城市片面追求用水技术改进,提高用水经济效率,而忽略水体生态保护,进而减少本地区可用清洁水资源的存量,从而引发城市对稀缺优质水源的角逐,加大对区域水资源的开发力度,同时也加重区域水资源纳污承载压力,进而陷入“恶性循环”,不利于城市水资源的可持续利用。

2016年参评城市水资源可持续利用程度指数整体较高(图4),平均值为0.74,高于0.80的城市占比在10%,主要集中于东部地区,但城市间差异较大。最高十名依次为中山市、舟山市、金华市、台州市、无锡市、镇江市、温州市、苏州市、丽水市与嘉兴市,主要为位于东部浙江与江苏两省的地级市,绝大多数为大型城市(70%),其水资源禀赋较为丰富。在政策方面,2016年浙江省制定《浙江省水污染防治“十三五”规划》,实施最严格水资源管理制度,对经济发展过程水资源利用与生态保护作进一步要求。而最低十名依次为银川市、青岛市、石嘴山市、吴忠市、太原市、东莞市、郑州市、克拉玛依市、深圳市和本溪市,绝大多数为特大型及其以上的城市,其中包括多个省会市,特征为淡水资源稀缺的内陆与沿海城市。对上述参评的城市代表制作水资源可持续利用程度指数堆积图(图5),分析各项指标的评价得分对水资源可持续利用程度的影响。由图可知,指数排名较高城市的水资源开发率和灰水足迹荷载系数评价得分所占比例较大,灰水经济生产率评价得分占比较小,万元GDP水耗评价得分保持稳定,尽管金华市与台州市灰水经济生产率评价得分较低,但较高水资源开发率评价得分使其仍能排位前五名。反之,指数排名较低的城市各项指标评价得分构成差异大,其中以青岛市与深圳市为代表的沿海较发达城市排名较低,因其庞大的经济与人口规模导致水资源需求不断上升,驱使水资源开发强度居高不下,此项指标评价得分较低,影响了深圳市的整体指数排名,也是青岛市排名低的主要因素。本溪市虽在水资源经济效益指标得分最低,但整体评价得分明显高于银川、青岛、石嘴山、吴忠等市,其中,银川市涉及灰水足迹的环境影响指标得分最低。整体而言,按城市级别划分,除了杭州市指数高于0.80,其余省会市及四个直辖市指数均低于全国平均值,且集中在0.55至0.75区间。按城市规模分类,包括四个直辖市在内的超大型城市指数平均值为0.69,低于全国平均值;特大型城市、大型城市与中小型城市平均值分别为0.74、0.75和0.66,城市数目占比较大的大型城市指数普遍较高,总体而言,2016年水资源可持续利用程度大型城市>特大型城市>超大型城市>中小型城市。

图4 2016年全国主要地级市水资源可持续利用程度指数空间分布Fig.4 The spatial distribution of the indexes of sustainable water resource utilization in major prefecture-level cities in China in 2016

图5 2016年参评城市水资源可持续利用程度指数堆积图Fig.5 Ranking of cities based on the degrees of sustainable water resource utilization in 2016

3 讨论 (Discussion)

从本研究水资源可持续利用评价结果可知,大型城市水资源可持续利用程度较高,城市发展有助于水资源利用效率提高,经济欠发达城市无法为水资源供给与保护提供足够的资金保障,其依赖水资源生存的压力远高于水资源可持续利用的重要性,随着经济发展带来的投入增加会在一定限度内促进水资源利用效率的提升,但过度增加投入提高水资源利用效率易造成水资源边际递减[11]。城市经济与人口规模快速发展促使水资源开发率随之提高来应对不断上升的用水需求,但当经济与人口规模发展到一定程度时,城市用水易超出区域水资源与水环境的承载力,一味提高水资源开发率不仅不能缓和水资源供需矛盾,还会对水体环境产生明显的污染压力,导致城市用水不可持续。以中国超大型城市上海市为例,尽管其拥有长江水资源供给禀赋,同时通过大量投资建设新水库与完善水资源供给系统来提高水资源开发率,以增加本地可用水资源量,但未来仍面临水资源短缺的威胁[35]。2016年上海市人口与GDP规模均为全国地级市前列,但上海市水资源可持续利用程度指数仅为0.67,低于全国地级及以上城市整体平均水平,这类人口经济规模大与水资源可持续利用程度低并存的现象普遍现于当年其他超大与特大城市,如上述深圳与青岛等市。相关研究提出,提高城市污水“量”和“质”的处理能力为突破此类城市水资源可持续利用瓶颈的有效途径[21,35],其不仅能提供更多低污可用的中水用于常规水资源补充,减轻常规水资源开发力度,同时也能减少更多污染物排河,减轻水体污染稀释压力,进而促进城市水资源利用“良性循环”。

目前大部分研究仅从水资源投入产出技术效率方面去分析城市用水效率,以直辖市为代表的大城市往往得益于其庞大经济规模带来的用水技术效率与经济效益提高[11],这类城市易凭借较优的经济产出被评价为用水效率水平高[9],但在目前经济城市化大背景下一味追逐最优用水经济效益的同时,此类城市取水与排水过程对水体环境形成的压力也越大。相关研究发现,中国城市经济发展水平对水环境压力具有“双刃剑”作用[36],此类现象在本研究城市水资源可持续利用程度评价也有所体现。不同于以往基于省域尺度的灰水足迹分析的研究,本研究创新点在于从更小尺度的城市灰水足迹分析的基础上,同时结合传统水资源利用效率指标对城市水资源可持续利用程度进行综合评价,满足水资源利用评估的“质”和“量”要求。研究发现,结合灰水足迹指标的水资源可持续利用评价结果能更好突出城市水资源利用与保护状况,克服以往仅凭水资源利用技术效率指标或仅以污水排放量指示环境压力所不能兼顾的水环境保护的问题。基于本研究的结果,可以推断出,城市发展一定程度上有助于水资源可持续利用,即水资源利用效率较高及水环境保护程度较好,随着不断提高的城市化水平和人口密度带来的城市聚集效应对当地水环境影响加重[36],尽管用水经济产出效率不断提高,但其对水资源消耗及对水环境污染压力可能反而相应增加。与城市研究学家Henderson提出的相关学说相似,即大城市相关要素的过度集中反而可能会产生规模不经济现象[9]。对于水资源利用过程,大城市相关要素过度集中可能会造成经济效益方面的用水高产和环境保护方面的护水低效现象。然而,因数据可获性限制等因素,本研究相关结论是仅基于一年的城市水资源利用数据得出,不一定适用于长时间水资源利用状况评估,未来仍需更多针对长时间序列的研究对其进行验证及补充。同时,本研究灰水足迹估算过程所用的部分转换系数不是基于城市当地情况,而是基于区域或全国参数,此外,污染物浓度标准选取的是一级排放标准,不可避免地比采用III类地表水污染物浓度标准得出的结果低。这可能为后续估算结果带来误差性。但本研究构建的水资源可持续利用评价体系,既可摆脱传统水资源评价研究指标冗多的困扰,也可兼顾水资源利用的环境影响因素,通过四个主要水资源利用与保护指标对城市水资源可持续利用程度进行评价,其强调水资源利用的开发获取、经济产出、水体保护与节水推广等环节,可同时满足水资源可持续评价的“社会可持续性”、“经济可持续性”、“环境可持续性”和“制度可持续性”四个准则[37],旨在为日后全面评价中国水资源可持续利用迈出探索的一步。

4 结论与建议 (Conclusion and Suggestion)

本文通过分析2016年全国地级市灰水足迹及其衍生指标并对城市水资源可持续利用程度进行评价,得到以下结果。

4.1 主要结论

(1)2016年中国地级市灰水足迹总量高达6903.17×108m3,平均值为23.40×108m3, 城市间灰水足迹水平差异大,但主要集中在20.00×108m3以下。省会城市灰水足迹水平普遍偏高,灰水足迹最大的五个城市包括重庆市、通辽市、成都市、石家庄市和长春市。农业养殖导致的面源污染仍是城市灰水足迹的主要来源。中国城市农业源灰水足迹比例占比主要在70%以上,工业源比例占比主要在20%以下,而生活源比例占比主要在40%以下。

(2)2016年城市灰水经济生产率在12.45—857.31元/m3范围内,平均值为123.52元/ m3,地区差异明显。33%城市灰水足迹荷载系数均大于1,全国整体灰水足迹荷载系数平均值为1.16,城市水资源利用已对水环境产生污染压力,用水不可持续。三大地带方面,灰水经济生产率呈现东部>中部>西部格局,灰水足迹荷载系数呈现东部<中部<西部格局,其中东部城市平均灰水足迹荷载系数小于1;城市行政级别方面,水资源开发率,灰水足迹荷载系数与经济生产率等都呈现直辖市>省会市>地级市情况。城市水资源开发率与灰水足迹荷载系数呈一定程度的正相关关系,说明当年城市发展对水资源的“量”和“质”的压力作用具有一定的协同关系。

(3)2016年城市水资源可持续利用程度指数整体较高,平均值为0.74,但城市间差异较大,水资源开发率与灰水足迹荷载系数在当年水资源可持续利用中扮演着重要角色,东部大型城市水资源可持续利用程度指数普遍较高,全国范围呈现大型城市>特大型城市>超大型城市>中小型城市。城市发展一定程度上有助于水资源可持续利用,但发展规模过大可能会造成用水高产而护水低效的现象。在我国快速城市化背景下,未来城市水资源利用与保护需考虑到此点。

4.2 建议

针对上述结论,对城市水资源可持续利用改善提出以下建议:

(1)遵循水资源可持续利用的内在机理,实行水资源循环经济发展模式。以城市水资源生态本底为基础,科学配置水资源开发上限,需摆脱一味追求用水经济效益的提高而忽略水体水质保护的惯性发展思维,根据城市发展阶段从节水与护水角度逐步实现清洁生产工艺的全面推广以及高耗高污技术的及时淘汰机制;同时,应考虑大规模循环利用非常规水资源,如扩大处理中水、雨水回用的规模,并在沿海城市逐步推广海水利用,使其用途不在局限于工业冷却,拓展上述非常规水资源在城市农业与生活用水方面的应用,方能有效减少对城市区域有限淡水资源的开发,实现多源取水,分质供水,同时能减少城市发展对地区水体纳污承载力的压力。

(2)倡议特大型及以上城市地区适时建立灰水足迹核算及管理体系,水资源利用管理不在局限于凸显技术效率与经济效益为主的常规考核统计指标,需更多考虑及纳入水环境影响因素,灰水足迹概念及其衍生指标可提供较好的管理抓手,可通过深化污染源普查及水体污染浓度本底调查完善城市灰水足迹核算。城市用水需由强调水资源利用量的效率提升为主转变为水资源利用量质并重、以质为先的可持续利用策略,从而促进全国实现联合国2030年可持续发展议程中水资源可持续管理的目标。