民族文化创意产业发展路径研究

——以黔东南民族职业技术学院为例

2021-06-02王廷荣

王廷荣

(黔东南民族职业技术学院,贵州 凯里 556000)

0 引言

贵州省注重发展民族特色文化产业,着力打造多彩贵州民族文化创意产业集群。贵州民族文化产业发展迅猛,同时也存在着一系列问题,包括总体规模小,发展方式比较粗放,整体素质不高,市场竞争力不强;生产企业少、规模小、比较分散,缺乏龙头企业和核心竞争力,经营观念落后,自我发展能力较弱;产业创新能力不足,缺乏民族手工艺品设计、创新、生产、管理和经营人才,产品设计水平不高,原创性不强,大部分产品档次较低,附加值不高;市场建设和基础设施配套设施建设比较落后。

黔东南民族职业技术学院民族文化创意产业研究院的建设,能有效整合政、企、校、行各方资源,充分发挥高校优势,通过对民族文化产业关键性、核心基础技术的攻关和自主创新,形成具有自主知识产权的产业标准、专利技术,推动产业化应用,促进民族文化产业的发展。凝练其建设路经,为贵州民族文化创意产业发展提供现实参考样板。

1 国内外相关研究

美国相关研究院有固定资金投入机制,对资金使用有明确规定,实行经济和学术双重评估;德国相关产业研究院由政府负责日常运行经费,其余经费来源渠道较广,实行合同科研制度;日本相关研究院有独立法人,管理自由度较高,根据科研计划自由调配,注重国际合作交流;韩国相关研究院由政府举办,经费以市场化引入为主,注重国际交流合作。

国内相关产业研究院以产业需求为指引,按照市场化运营,重点放在应用技术攻关和科技成果转化。周丽(2016)研究表明,大学产业研究院运行模式有“四不像”特征,具备企事业单位、研究机构的属性,在职能方面,不只体现高校,而在研究上又不同于研究机构,运营方面不以盈利为唯一指标,管理上较为自由。

2 黔东南民族职业技术学院民族文化创意产业研究院建设思路与目标

2.1 建设思路

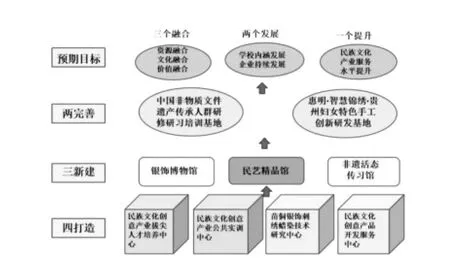

为加速民族文化创意产业升级,坚持创新与传承相结合,坚持融入区域与对外开放相结合,弘扬优秀民族文化,传承民族传统技艺,服务民族文化创意产业,培养民族工匠,着力“四打造”、新建“三馆”、提升“两基地”,实现民族文化创意产业研究院校企资源融合、校企文化融合、校企价值融合;学校内涵发展和企业持续发展;民族文化产业服务水平提升。民族文化创意产业研究院建设路径如图1 所示。

图1 民族文化创意产业研究院建设路径图

2.2 发展目标

对接乡村振兴战略,立足贵州“民族文化”宝贝,传承和创新民族文化创意产业技艺,培养民族工匠,满足民族地区民族群众文化消费升级的需要,加速民族文化创意产业升级。

3 黔东南民族职业技术学院民族文化创意产业研究院建设任务与举措

3.1 打造四中心和培养拔尖人才

打造民族文化创意产业拔尖人才培养中心。深入实施现代学徒制,制定师傅收徒、徒弟出徒标准,确保拔尖人才培养质量;协同开展“1+X”证书制度试点;做好中高职“3+3”衔接,积极申报工艺美术品设计专业职业教育本科试点,每年培养工艺品相关专业复合型人才30 人以上;深入开展民族民间工艺大师学历提升班和国家非物质文化遗产传承人群(银饰、刺绣、蜡染等)培训工作,培训和培养民族文化产业领军人才15人以上;深化“双融入”,推进“学院教师融入企业发展、企业技师融入学院发展”,打造高水平双师型队伍,每年培养民族文化技艺教师和民族产业技术骨干各5 人以上;实施民族文化进校园、进教材、进课堂。

打造民族文化创意产业公共实训中心。拓展现有银饰、刺绣、蜡染、民族服装等教学、生产、实训设备设施,加大向社会开放力度;举办民族文化创意产业公共实训中心“开放日”活动,举办和承办民族文化创意产业类相关比赛,实施民族文化进社区活动,发挥公共实训中心的社会服务和文化服务功能。

打造苗侗银饰刺绣蜡染技术研究中心。依托现有银绣染实训平台、研发团队、技术团队、大师名师工作室等高质量打造苗侗银饰刺绣蜡染技术研究中心,校企共同申报银绣染产业技术攻关项目,把中心打造成为银绣染产业技术攻关、工艺创新、技术创新、产品创新的高地。

打造民族文化创意产品开发服务中心。积极参与黔东南苗族银饰、刺绣标准的宣传和推广。参与指导企业编制《苗族蜡染》等企业标准,校企共同开发民族文化创意高品质新产品,共同申报专利,提供企业技术咨询等服务。

3.2 建设三馆和培养民族工匠

新建银饰博物馆。与银饰相关企业合作,校企共建银饰博物馆,开展特色文化研究,通过影像记录、数据采集,形成民族文化数据资源库。开展银饰博物馆数字化建设,数字化展与实物展相结合,突破时空和地域的限制,改变游客的观展方式和体验。

新建民艺精品馆。与企业共建民艺精品馆,发挥精品馆教学资源库功能,激发师生的创造力和创意思维,主要负责组织校内外民族文化创意作品展览、展销会,向民族文化创意产业从业人员提供展览场地、展览策划指导等。

新建非遗活态传习馆。活态传承是非物质文化遗产的真实再现。利用贵州省非物质文化遗产资源优势及黔东南民族职业技术学院办学积淀,与民族文化相关企业共建非遗活态传习馆,在大学教育中形成“群体传承”。

3.3 提升两基地与服务产业发展

提升中国非物质文件遗产传承人群研修研习培训基地建设。为进一步巩固和提高培训学员造血功能,需进一步完善基地建设,按照“培训一次,服务一生”的要求,做好培训学员档案管理,非遗回访,建立一一对应的帮扶制度,帮助传承人群激发创作潜能,让传统的非遗文化更好地融入当代生活。

提升惠明·智慧锦绣·贵州妇女特色手工创新研发基地建设。按照“传统+现代技术”的原则,积极开发更有针对性的课程,建立学员后续跟踪服务制度、外聘专家、企业家和工艺大师联系制度。实施好“智慧锦绣商城”项目,发挥公益性功能,积极为非遗学员上架产品,拓宽销售渠道,增加学员收入。

3.4 助推民族文化创意产业研究院发展

制定民族文化创意产业研究院运行制度、民族文化创意产业研究院双融合教师队伍建设制度、民族文化创意产业研究院科技研发激励制度、民族文化创意产业研究院社会服务激励制度,实现民族文化创意产业研究院人才培养水平提高和产业服务能力提升。

4 成 效

民族文化创意产业研究院发展技艺传承。发挥研究院作为民族文化产业拔尖人才培养中心的引领作用,搭建民族文化创意产业人才的培养和提升平台,通过学历和非学历教育两种形式吸纳更多的人员投身民族技艺传承,振兴民族传统工艺。

民族文化创意产业研究院助推产业发展。发挥研究院作为民族文化产业拔尖人才培养中心的服务作用,聚焦民族工艺创新、技术创新、产品创新及融合发展,发挥研究院在服务和支撑民族文化产业发展中的作用,促进产业转型升级、可持续发展,全力助推贵州民族文化品牌的打造。

民族文化创意产业研究院带动群众致富。发挥研究院作为民族文化产业公共实训中心的公益培训导向作用,为从事民族文化产业的手工艺者开展技艺指导、精准帮扶,为广大手工艺从业者,特别是在资金、设备、技术、人才等方面存在短板的人群提供公共服务。研究院主动融入脱贫攻坚,开展技艺扶贫,为有意愿从事民族文化产业的群体进行技能培训,扩充民族文化产业人才队伍,真正带动贫困群众通过手艺脱贫。

5 结语

发挥民族文化创意产业研究院作为“四中心”的综合平台功能,建立学生与行业企业,与大师名师的联系,拓展学生思维、眼界,提升学生学习成效,掌握真本领高技能,增强学生就业创业的本领能力。深化现代学徒制教育教学,促进教育教学改革与创新。