城市热岛空间格局及形态差异化调控策略研究

——以广州市中心城区为例

2021-06-02游晓婕李琼孟庆林

游晓婕 李琼 孟庆林

0 引言

快速城市化发展导致城市人口增多和自然下垫面骤减,这使得城市内部的气候特征发生变化[1]。其中,城市热岛(Urban Heat Island,UHI)是世界范围内普遍观察到的气候变化之一,是城市地区气温高于当地郊区的现象。相关研究表明UHI对城市环境的持续性施压不仅导致极端天气频繁出现,还对城市居民的健康造成威胁[2]。为了使城市在未来发展中具有更强的可持续性和弹性,必须将城市热岛缓解策略纳入城市规划决策系统。

目前国内外学者的研究多集中于单一城市空间形态因子对热岛效应的影响,多因子对城市热岛影响的分析还比较少见。单因子研究包括探究植被覆盖度[3-4]、水体覆盖度[5]、不透水地面比例[6-7]、建筑密度[8]等要素与城市热岛之间的数理关系,以及研究水体[9]、绿地[10]等“冷岛”要素的空间分布对城市热岛的影响机制。但单因子研究结果对解释城市空间形态与城市热岛之间的作用机制存在较大的不确定性,并且根据研究结果提出的“降低容积率、建筑密度”等策略也未综合考虑城市空间功能和形态的差异性,这样“一刀切”的策略在城市规划方面的应用价值十分有限。多因子分析的最新相关研究表明城市热岛与各类空间形态指标的关联性存在空间差异性[11-13],即具有相同热岛效应区域的形态指标不尽相同,但这些研究成果并未将空间形态指标进行定量化综合分析,也没有转换成具有可操作性的规划策略。

笔者以广州市中心城区为研究对象,通过对研究对象的相关数据①进行一系列处理,总结其现状热岛空间的分布情况,并深入剖析建成区热岛空间格局与城市空间形态之间的联系。然后以局地气候分区法(Local Climate Zone, LCZ)提取广州市中心城区的典型热岛街区,根据不同热岛街区所表现的空间功能和形态的差异性,有针对性地提出降低热岛强度的空间形态调控策略。本研究一方面丰富城市热岛空间格局差异性研究成果,另一方面也为城市热环境优化和精细化管理提供更科学的依据。

1 广州市中心城区热岛空间格局分析

1.1 研究区域概况和数据处理

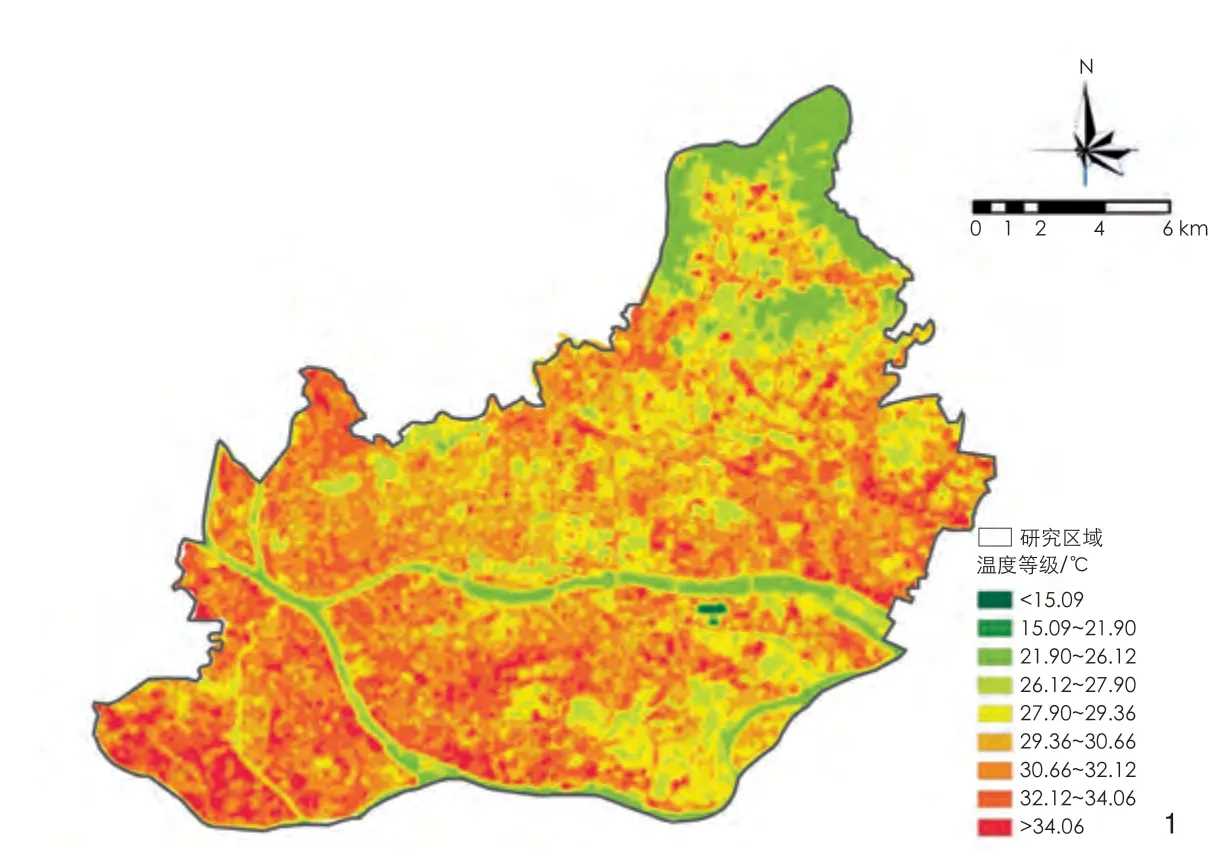

广州市属于湿热地区,全年温度较高,由于其中心城区的高强度开发和人口密集分布,城市化进程明显,使得城市热岛效应在该区域显著,因此本研究选取广州市中心城区(天河区、海珠区、荔湾区、越秀区)为研究区域,对该区域开展热岛研究具有代表性。笔者使用的遥感数据为2017年广州市的Landsat 8(9个波段的空间分辨率为30 m)影像,选择大气校正法[14]对该数据进行地表温度反演,得到广州市中心城区的地表温度分布图(图1)。

1 研究区域地表温度反演Land surface temperature inversion in study area

1.2 热岛强度计算与分区

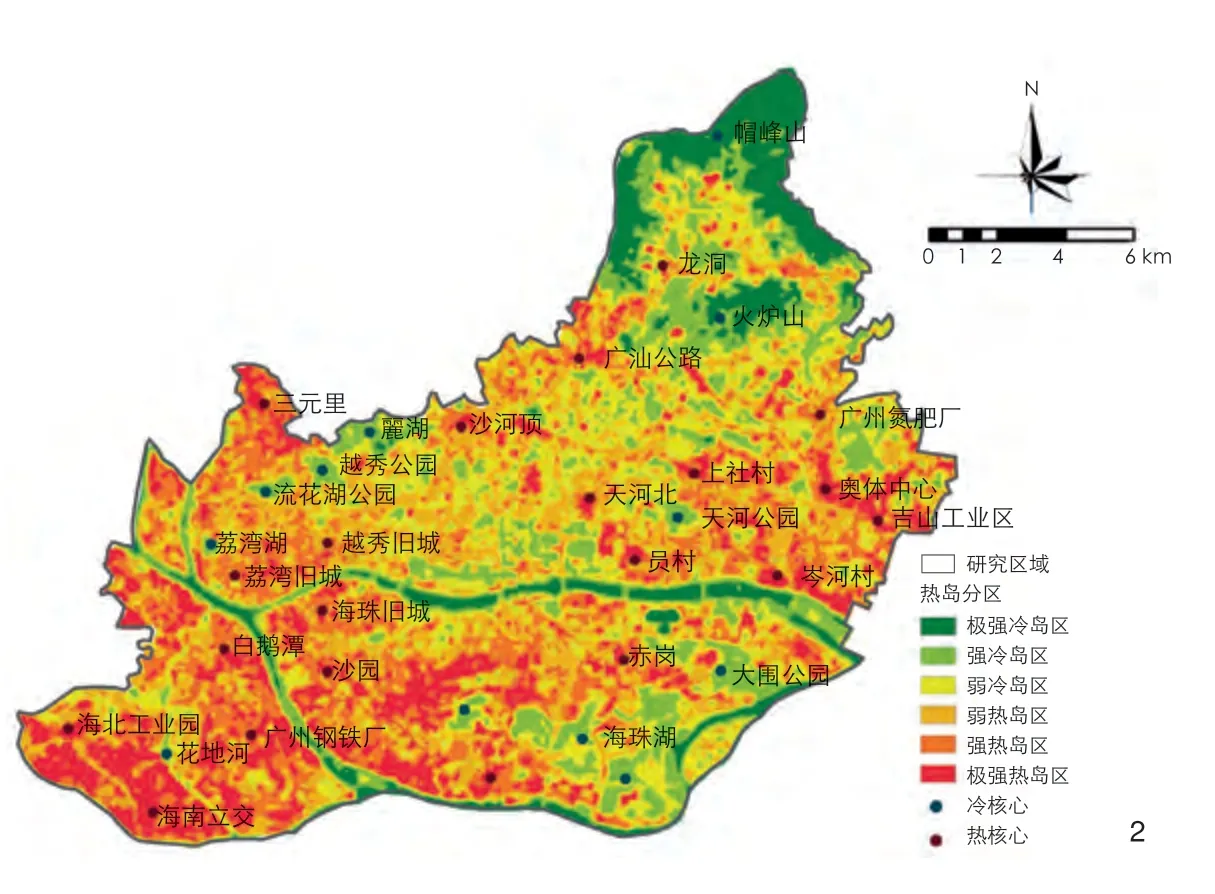

热岛强度的计算采用热岛强度指数(Urban Heat Island Intensity Index, UHII)的计算方式[15],即:

其中,Ii是图像上第i个像元所对应的热岛强度,Ti是第i个像元所对应的地表温度,Tn是热岛强度基准值,n是郊区农田内的有效像元数,Tcrop为郊区农田内每个有效像元对应的地表温度值,一般选取2~3个结构稳定、离城市中心相对较远而不易受城市化环境污染影响的郊区农田[15]。因此笔者分别选取广州市花都西部农林生态片区、增城南部农田生态片区和南沙北部农田生态片区,并通过选取片区的Landsat 8影像数据反演后得到所选郊区每个有效像元的地表温度值,代入公式(2)计算得到热岛强度基准值为29.95 ℃,即高于该值的区域都具有热岛效应。根据大量遥感图像试验分析并参考相关文献[15-16],结合热岛强度的基准值和自然断点法分别得出6类热岛强度分区,极强热岛区和强热岛区主要集中在东部和西南部(图2)。

2 研究区域热岛分区Heat island division of study area

1.3 热岛空间格局特征

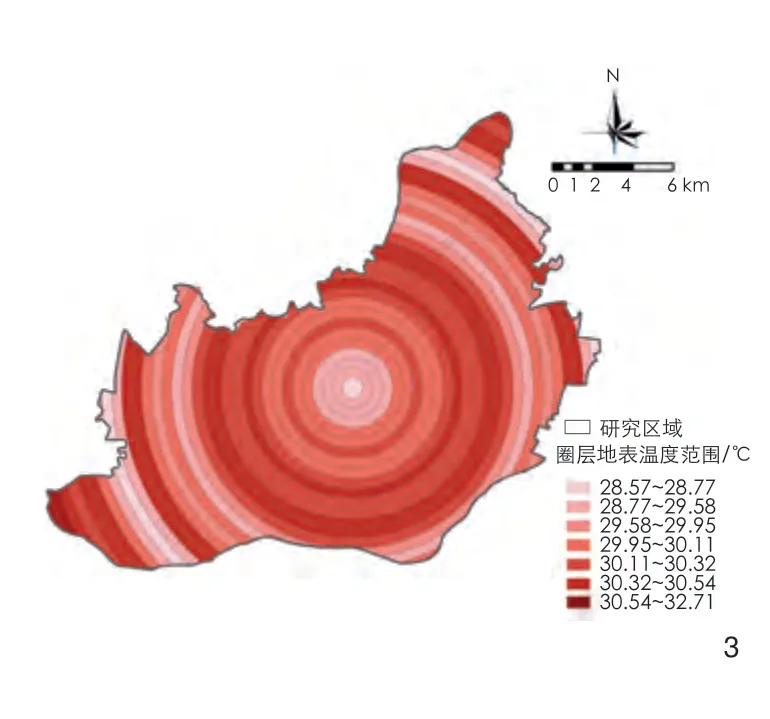

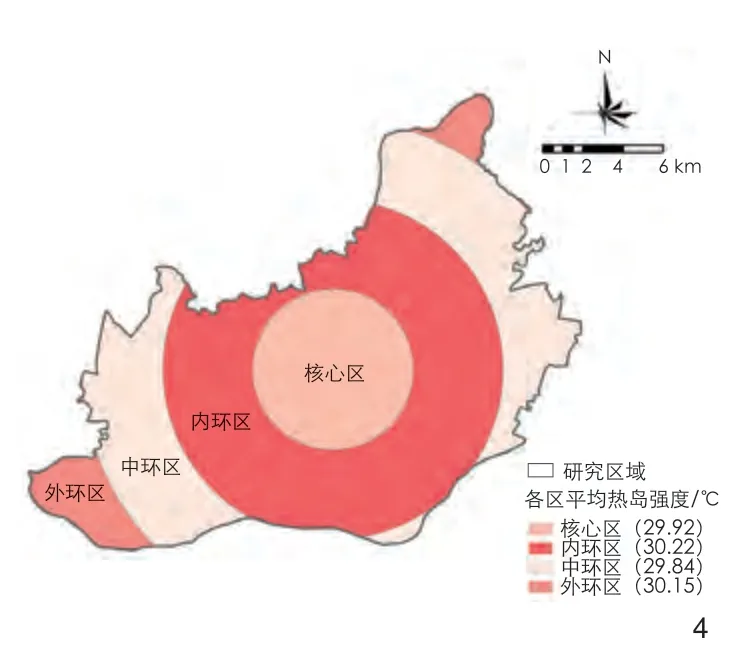

运用ArcGIS软件建立研究范围的几何中心,以500 m为间隔构建圈层并统计各圈层的热岛强度,形成广州中心城区热岛分布圈层图(图3)。本研究范围共计33个圈层,被大致等距划分为4部分(图4):核心区(0~4 km)、内环区(4~8 km)、中环区(8~12 km)、外环区(12~16.5 km)。核心区属于广州市城市功能的核心区,包括了珠江新城、体育中心两大主要城市新中心,该区域具有容积率高和人口高度密集的特点;内环区包括广州城市旧中心区、连片城中村和部分工业用地,该区域建筑密度高且人口密集;中环区包括广州部分城中村和工业用地以及成片山体绿地;外环区域内以低层密集的城中村用地和设施农业用地为主。

3 研究区域城市热岛圈层分布Distribution of urban heat island circles in study area

4 研究区域热岛圈层分类Classification of urban heat island circles in study area

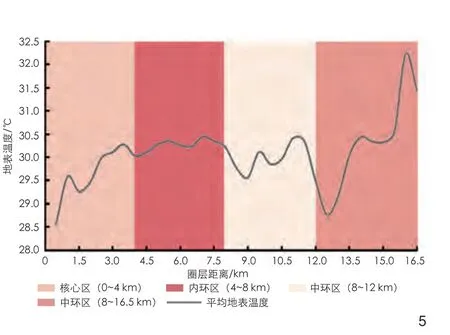

通过对广州市中心城区的各圈层内地表温度数据的分析,可总结出其“内外双高”的波浪形热岛空间格局(图5),与北京、南京等城市“由中心向外围单调递减”的格局有所不同[17-18]。结合相关研究对广州市中心城区的热岛空间格局进行分析,主要有以下4个原因。1)城市核心功能区紧邻珠江、海心沙、珠江公园等大型冷岛区,大开大合的生态格局使得人为热无法在较大范围内持续堆积,从而抑制热岛的连绵式蔓延。因此,虽然核心区具有形成大面积极强热岛区的基础条件,但实际上热岛强度远比内、外环的热岛强度低。2)中环区具有较高的植被覆盖率,热岛强度呈现出小幅震荡趋势,其平均强度也不如内、外环区强。3)内环区存在大量建筑密度极高的居住商业用地和大规模集中工业用地,不仅本身热岛强度极高,而且又无大尺度冷岛降温,因此内环区域的热岛强度迅速拉高。4)外环区主要是城中村用地、林地和设施农业用地,具有较高的人为排热和较高的植被覆盖率,因此其热岛强度具有两极化特征,呈现出大幅震荡的走势。

5 研究区域热岛强度圈层变化趋势图Variation trend of heat island intensity in study area

2 典型热岛街区的空间形态特征

2.1 典型热岛区的选取方法

为了能更好地研究城市热岛空间的形态指标差异性,笔者将选取热岛性质典型的街区进行空间形态方面的对比分析。首先,典型热岛街区应选择具有极端、稳定的热岛强度的区域保证其热岛典型性,与空间形态指标具有明确的因果关系;其次应保证典型热岛街区的空间形态均质性,防止因空间的不均质性而导致空间形态指标具有较大的差异。因此笔者引入由Oke等提出的LCZ[19],依据与城市热岛有关的空间形态指标,对研究区进行科学均质划分。划分尺度为LCZ 0(500×500 m),一般用于描述城市街区尺度的气候情况,是最适合观察热岛现象及其产生机制的尺度,也与城市规划设计中的街区尺度相似[19-20]。

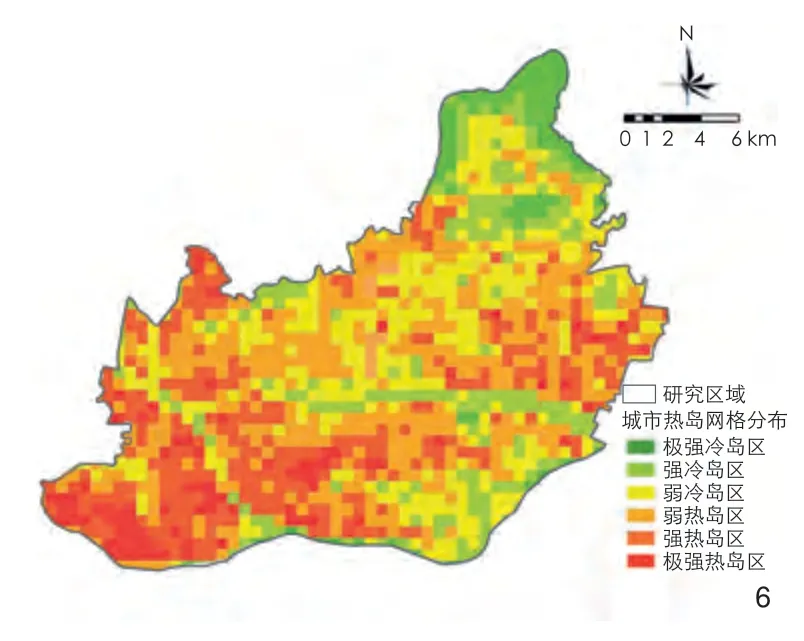

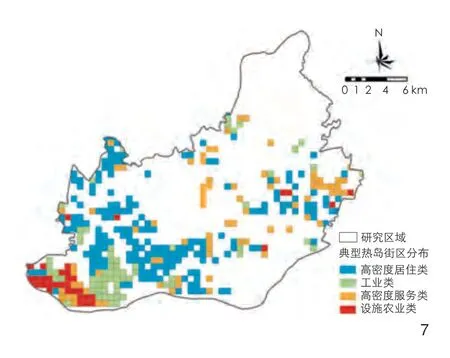

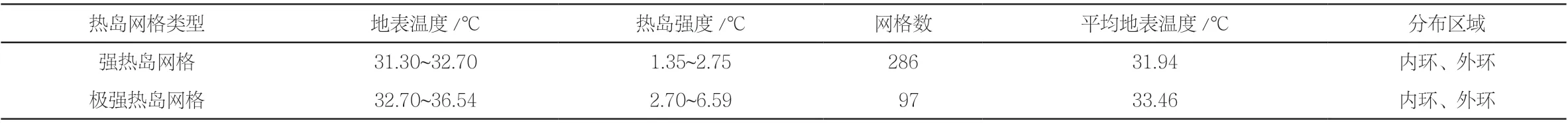

典型热岛街区选取方法如下:提取2017年5月4日Landsat 8图像的地表温度反演结果,使用ArcGIS软件中空间叠加功能将研究对象的LCZ 0的空间网格数据②和温度反演数据进行处理,并计算每个网格的平均热岛强度,然后分为6类强度热岛区(图6),包括:极强热岛区、强热岛区、弱热岛区、弱冷岛区、强冷岛区、极强冷岛区。选择共计380个强热岛网格和极强热岛网格作为典型热岛街区代表。最后采集每个网格的用地类型、地表覆盖、建设强度3类空间形态指标,运用SPSS软件中WARD算法进行系统聚类,分别得到4类典型热岛街区,每一类街区的空间形态指标都具有代表性和显著的差异性(表1,图7)。

6 研究区域城市热岛网格分布Grid distribution of urban heat islands in study area

7 研究区域典型热岛街区分布Distribufion of typical heat island blocks in study area

表1 研究区域LCZ0网格不同级别地表温度统计Tab. 1 Statistics of land surface temperature statistics of LCZ0 grid in study area

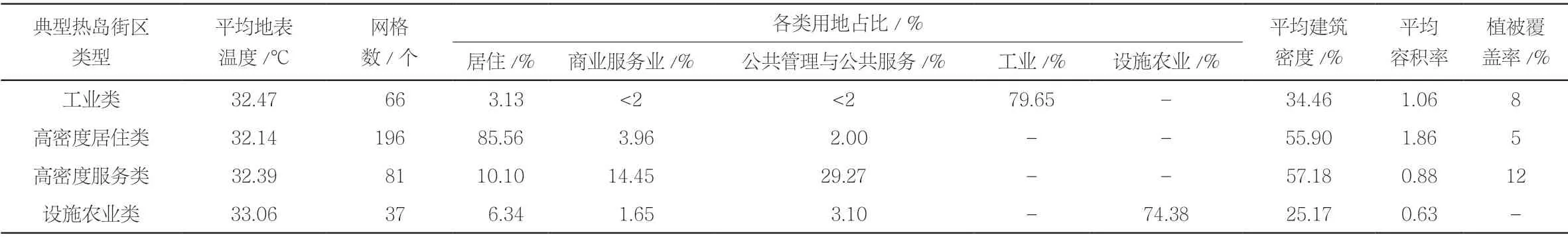

2.2 典型热岛街区的分类结果

根据统计聚类结果可得到4类典型热岛街区,分别为工业类、高密度居住类、高密度服务类、设施农业类。密度高低是由建筑密度决定,而主导功能类型则是根据其用地占比总结所得(表2)。工业类是以工业功能为主导,工业用地占比79.65%。高密度居住类的居住用地占比达到85.56%,且有部分公共管理与公共服务用地和商业服务业用地,平均建筑密度为55.90%。高密度服务类以密集的服务性功能为主,其中商业服务业、公共管理与公共服务用地分别占比为14.45%、29.27%,平均建筑密度57.18%。设施农业类中设施农业用地占比高达74.38%,该用地内建筑物较少,平均建筑密度低。

表2 研究区域典型热岛街区分类及部分空间形态指标统计Tab. 2 Classification of typical heat island blocks in study area and statistics of some spatial morphological indexes

2.3 典型案例选取及空间形态特征分析

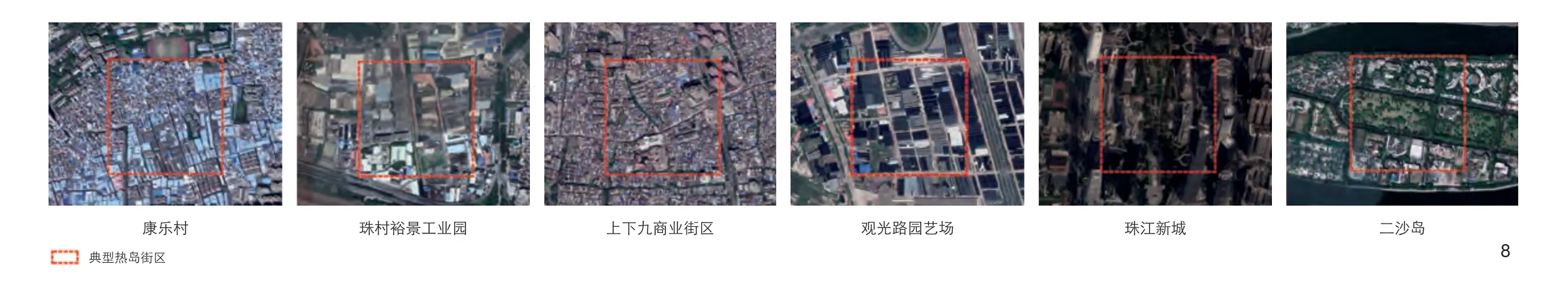

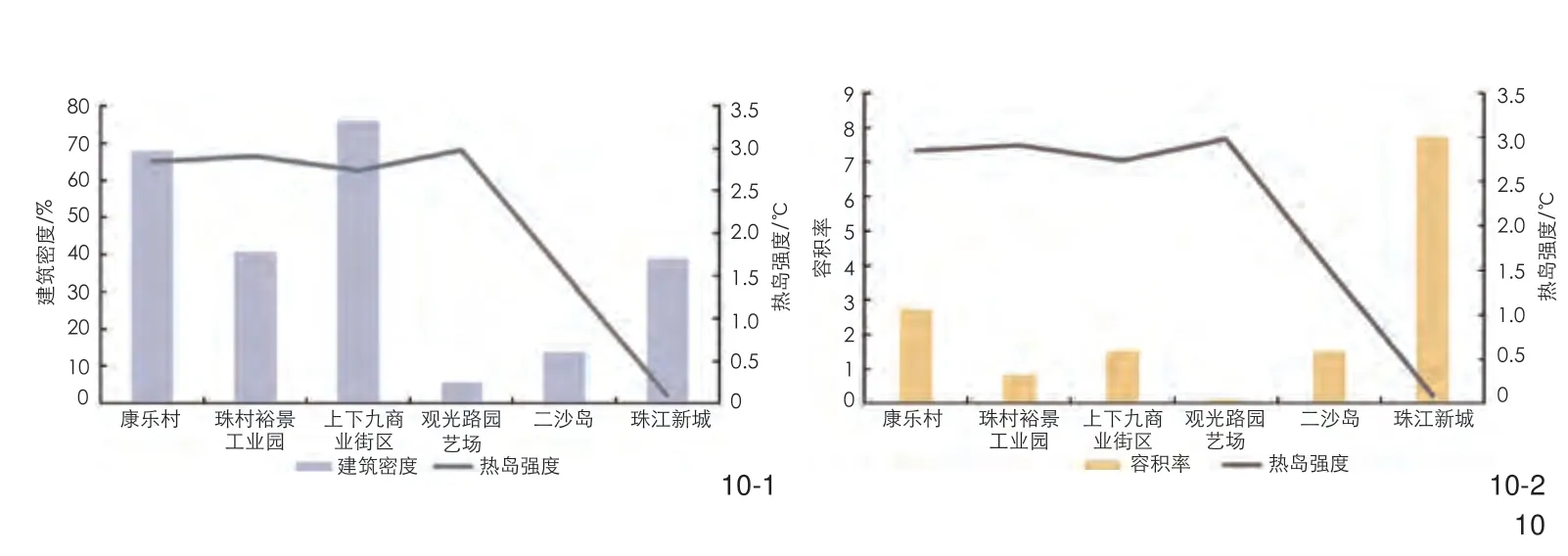

根据典型热岛街区的聚类结果,以及各功能发展特征,笔者在四大典型热岛街区中各选取一个代表案例分析说明其空间形态特征(图8):海珠区康乐村(高密度居住类)、天河区珠村裕景工业园(工业类)、荔湾区上下九商业街区(高密度服务类)和观光路园艺场(设施农业类),同时分别选取弱热岛区和弱冷岛区中的2个案例(珠江新城和二沙岛)与典型热岛街区进行对比,所选案例的各项功能指标都与所属类别的空间形态特征相吻合。下文将分析各典型案例的用地类型、地表覆盖、建设强度3类空间形态指标特征。

8 各典型案例卫星图Satellite images of typical cases

2.3.1 用地类型指标特征:高占比的工业、设施农业用地或高密度的居住、服务用地

表3 各典型案例的用地类型指标Tab. 3 Indicators of land use types in typical cases

从表3中各案例用地类型指标来看,建筑密度高的居住区容易形成极强热岛区。在本研究选取的6个案例中,居住用地占比大于50%的分别为康乐村(极强热岛区)和二沙岛(弱冷岛区),可见居住用地高占比与热岛强度并没有明确的指向性。但从建筑密度来看,康乐村建筑密度高达67.81%,而二沙岛为13.69%,说明建筑密度较高的居住功能街区更易形成高强度热岛。上下九商业街区(极强热岛区)的商业服务业和公共管理与公共服务用地占比分别达43.32%、29.51%,建筑密度高达76.04%,远高于同样以服务类用地为主的珠江新城(弱热岛区)的建筑密度,说明商业和公共服务混合型功能为主导的街区产生热岛的主要原因是建筑密度。珠村裕景工业园的工业用地占比高达90.58%,也表现出极高的热岛强度,但建筑密度没有表现出极端现象。观光路园艺场设施农业用地占比90.32%,设施农业用地的高占比是导致该类型街区高热岛的直接原因。

2.3.2 地表覆盖指标特征:不透水地表主导、生态要素缺乏

从图9中地表覆盖的各指标数据构成情况来看,属于典型热岛街区的4个案例都具有较低的植被覆盖率,其中康乐村、珠村裕景工业园和上下九商业街的以建筑为主的硬化地表覆盖率高,分别达到96.88%、95.42%和91.98%,而观光路园艺场的设施农业覆盖率占比较高,农田类型主要以大棚养殖为主。二沙岛和珠江新城2个街区的生态水平都较好,尤其是二沙岛的生态水平极高,植被覆盖率高达40.20%。与研究范围整体的地表覆盖情况相比,典型热岛街区都显示出具有高硬化地表覆盖率和低植被覆盖率的特点。

9 各案例的地表覆盖指标柱状图Histogram of surface coverage index of each case

2.3.3 建设强度指标特征:建筑密度两极化

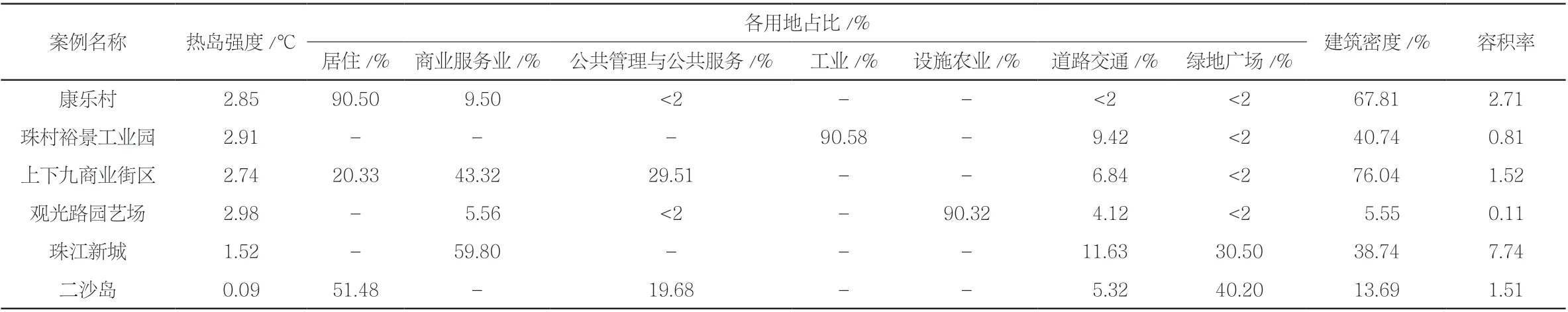

将建筑密度、容积率作为描述建设强度特征的指标,该指标通过影响天空开阔度(Sky View Factor, SVF)而决定城市具体的空间形态。一般认为建筑密度在20%~40%为正常范围[19],从图10中可得观光路园艺场的建筑密度处于低位,除此之外的3个典型热岛街区的建筑密度均大于40%,而二沙岛和珠江新城的建筑密度属于正常范围内。合理的建筑密度所形成的大面积建筑阴影起到比较有效的降温效果。过高的建筑密度使得区域内通风效率降低,导致温度升高。过低的建筑密度由于大大增加太阳直射面积而导致地表温度升高,因此建筑密度的两极化是影响城市热岛的关键性指标。6个案例中的容积率各不相同,与热岛强度的映射关系模糊,容积率与热岛强度关联性低。

10 各案例的建筑密度(10-1)和容积率(10-2)指标柱状图Histogram of construction density (10-1) and floor area ration (10-2) index of each case

3 空间形态差异化调控策略

从前文对城市整体和典型街区的热岛分布分析可知,在不同街区中诱发热岛效应的空间形态指标各不相同,所以通过对空间形态的调控来降低热岛强度的手段也应具有区域上的差异性。高工业、设施农业用地占比,高硬化地表覆盖率,低植被覆盖率,建筑密度的两极化是广州市中心城区的典型热岛街区所表现出的共性特征,但导致不同典型热岛街区的空间形态特征各不相同。因此为了使空间形态调控更具有针对性,规划师要在立足于城市整体的热岛空间格局、改善共性热岛特征的同时,根据不同街区所表现出来的典型形态特征,提出相应的差异化调控策略。

3.1 高密度居住类热岛街区调控策略

该类型街区以居住用地为主,属于较强热荷载、弱散热型的热岛街区,主要分布在内环区,主要控制指标为建筑密度和植被覆盖率。对于建筑密度的调控应从“治理”和“预防”两方面着手。由于现代居住区的人为排热低于老旧社区,又有较好的散热能力,不易形成强热岛区,因此调控策略主要针对老旧社区进行。老旧社区应选择“治理”手段对该类型街区进行优化,“治理”对象应以建筑物低矮密集的老旧居住区为主,结合城市更新中微改造手法,通过拆除难度较小的低层零散建筑等一系列方法进行老旧社区微型风廊构造,引风深入降低街区温度。同时倡导老旧社区居民进行立体绿化,解决高密度社区的无地可绿化的问题。由于建筑密度两极化对热岛强度具有较强的影响力,因此在未来进行城市开发、建设居住区的过程中应警惕建筑密度过度增加,鼓励采用建筑间距较大的高层建筑群代替窄间距的低层建筑群,这样的设计手段能有效预防热岛效应。。

3.2 工业类热岛街区调控策略

该类型街区以工业用地为主,属于强热荷载、较弱散热型的热岛街区,主要分布在内环区和中环区,主要控制指标为工业用地。工业用地比例调整需要与编制城市总体规划和控制性详细规划相结合,在土地利用规划层面进行调整。针对用地规划有2种设计选择:1)减少工业用地比例,用绿化、绿植砖和透水砖代替,减少形成强热岛的可能性;2)将工业用地中的居住、公共服务等功能用地外迁并用绿化隔离,减少高强度热岛对人体的影响。从土地经济方面考虑,可将主城区现有零碎的工业用地外迁规模化,形成集中的工业园区。这不仅能够在中心城区中整合出高土地价值的建设用地,还可减少工业区热岛对城市居民区的影响,并且郊区开敞无阻碍的建成环境也可提高工业用地的散热能力。

3.3 高密度服务类热岛街区调控策略

该类型街区主要分布在内环区,以商业和公共服务用地为主,聚集餐饮、零售、办公等服务性质的功能,大规模的交易活动和高密度的人口流动造成大量的空调排热。同时又因为建筑密度较高使得散热困难,所以属于强热荷载、弱散热型的热岛街区。可通过借鉴广州市核心区中现代商务区大开大合的建筑形式进行改善,设置合理的建筑密度区间,并结合风廊进行布局能提高散热能力。通过上述分析,针对该类型街区的调控指标主要为建筑密度、绿地率和风廊,调控方式应与城市设计相结合。通过对水体、绿地等生态要素进行合理的景观布局设计,提升与周边建筑组合的孔隙度,加强空气流动,构建人工风廊。同时还可以采用透水砖、绿植和喷水设施等人工手段来降低热岛强度。规划设计时建议服务设施集中布局,避免与居住用地的过度混杂,以减少服务功能产生的高强度热岛对居住用地的影响。并提倡采用建筑节能手段建设商业、商务区建筑,减少热量排放对城市中心的影响。

3.4 设施农业类热岛街区调控策略

该类型街区主要分布在外环区,是一种十分特殊的热岛街区,以设施农业用地为主,该用地一般会使用钢架结构的玻璃、PC板连栋温室和塑料大棚进行作物栽培和水厂养殖。该区建筑密度低,无任何遮阳措施,太阳直射导致地表温度迅速升高。同时因为温室和塑料大棚等设施的存在,使得热量集聚不易散去。该类型用地由于成片出现,容易造成热岛连绵式蔓延。综上所述,该类街区的调控方法是增加建筑或树木阴影和使用被动蒸发降温措施。适当增加该类型街区的建筑密度,以及提高乔木种植率,既可以遮阳又能够通过绿植的蒸腾作用进行降温。同时,在一天中空气温度迅速拉高的时段进行间隔式淋水能够有效抑制该类型街区热岛升温。

4 结论

笔者以广州市中心城区为研究对象,从探讨城市热岛空间形态差异性的角度出发,采用地域圈层法和LCZ理论对广州市中心城区热岛空间格局进行研究,结果表明:1)研究区由内向外呈现出“内外双高”的波浪形热岛空间格局;2)研究区分为高密度居住类热岛街区、工业类热岛街区、高密度服务类热岛街区和设施农业类热岛街区4种典型热岛街区,主要分布在内环区和外环区;3)建筑密度的两极化、工业用地占比高、不透水地表比例高和植被覆盖率低是造成研究区强热岛的主要原因。同时依据4类典型热岛街区的空间形态特征,结合城市规划手段分类提出降低热岛强度的差异化空间形态调控策略。

本研究一方面改变过往研究对城市热岛进行单一的优化模式,为其他城市研究热岛空间格局提供借鉴。另一方面也为中国湿热地区大中型城市的生态规划建设和气候适应性设计提供参考。但由于城市空间形态指标的数据收集有限,对城市热岛空间格局差异性的分析程度以及调控策略的实践价值等还有待继续完善。

注释(Notes):

① 数据包括Landsat 8遥感数据(2017年5月4日)、现状土地利用数据、现状建筑数据、实地调研数据等。

② 空间网格数据包括各类用地占比、硬化地表覆盖率、植被覆盖率、农田覆盖率、建筑密度、容积率。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中所有图片和表格均由作者绘制。