“熙丰洛阳名臣诗人群体”交游核心考论

2021-06-02向有强

向有强

(贵阳学院 文化传媒学院,贵阳 550005)

一、问题的提出

“熙丰洛阳名臣诗人群体”是宋神宗熙宁、元丰新法时期在西京洛阳形成的一个具有相当规模和声势的士大夫官僚诗人群体,是熙丰诗坛最活跃的三大诗人群体之一。自20世纪90年代以来,学界给予了广泛关注,探讨重点在群体的组织形态和群体性质上,但并未就群体研究的首要问题,即群体成员及交游核心作严谨的考索。这些成果指出:名臣诗人群体成员众多,构成复杂,其核心诗人是邵雍和司马光。胡适《白话文学史》中指出该群体是以邵雍为核心的洛阳“白话诗派”,主要成员有司马光、程颐和富弼[1];许总认为“名臣诗人”有富弼、文彦博、韩维和司马光,以及“洛阳耆英会”诸老[2];葛兆光认为该群体主要由赋闲官僚和理学家构成[3];马东瑶认为群体主体是“因党争而退避洛阳的闲置官僚”,成员可简单分为“政坛耆宿与道学宗师”[4];庄国瑞对该群体成员的搜罗比较详尽,指出群体“以邵雍、司马光为真正的文化和交游核心”,成员有富弼、文彦博、司马光、吕公著、范纯仁、邵雍等27人[5],然该文对交游核心的判定和成员的厘定均无具体标准和充分文献依据。

对熙丰洛阳名臣诗人群体成员的厘定,即使搜括无遗,也难免智者一失。因此,不妨暂且搁置该群体成员的厘定,首先对该群体的“交游核心”作一严谨的考辨。检讨上述研究,关注的焦点均在名臣诗人几次著名的雅集活动上,所以不妨从前贤留下的线索和经验出发进行考察。

二、熙丰时期洛社雅集考述

根据钩稽所得文献资料,熙丰年间洛阳名臣诗人有名目的雅集和群体性质的游宴唱和,按活动时间先后顺序考述如下:

1.穷九老会:文彦博熙宁六年(1073年)判守河阳(治孟州)时有《前朔宪孔嗣宗太博过孟云:近于洛下结穷九老会,凡职事稍重生事稍丰者不得与焉,其宴集之式率称其名,其事诚可嘉尚,其语多资嗢噱。因作小诗以纪之,亦以见河南士人有名教之乐、简贪薄之风,辄录呈留守宣徽聊资解颐》诗:“洛城冠盖敦名教,任是清贫节转高。见说近添穷九老,从初便不要山涛。”[6]255诗以山涛自况,戏言自己年高未得致政居洛与会。“穷九老会”成员则大多已致政或赋闲,具体情况无从考索,“留守宣徽”指当时宣徽北院使判西京留守司的王拱辰,他参会与否也难判断。

2.四老会:熙宁六年秋,司马光有《又和六日四老会》诗唱和西京留守王拱辰,诗题下注“并宋子才大监、李几先将军”[7]415,知“四老会”成员为王拱辰、司马光、宋选(字子才)和李几先,组织者乃王拱辰。

3.赏菊之会:司马光熙宁六年秋《和王少卿(原注:尚恭字安之)十日与留台国子监崇福宫诸官赴王尹赏菊之会》诗:“儒衣武弁聚华轩,尽是西都冷落官。莫叹黄花过嘉节,且将素发共清欢。红牙板急弦声咽,白玉舟横酒量宽。青眼主公情不薄,一如省闼要人看。”[7]416从诗题可知这是一次规模盛大的西京“闲官”宴集,诗中所称“主公”即西京留守兼河南府尹王拱辰,他是这次集会的组织者,参加者则是被朝廷冷落而聚集在洛阳的王尚恭、司马光、程珦、赵丙、吕公著、任逵等人。

4.六老会:邵雍熙宁七年秋有《依韵和王安之少卿六老诗仍见率成七》组诗,有“过从见率添成七”“见率野人成七老”“六老相陪卿与郎,闲曹饶却不清狂”“追游共喜清平久,唱和争寻警策忙”等句[8]393-394,可见“野人”邵雍是临时加入,与六位闲居的卿郎官“添成七”。邵雍诗以和“六老诗”为题,可见王安之等“六老”经常“追游”“唱和”,而邵雍是此次临时成游。“六老会”成员除王尚恭外,其他阙如。

5.洛社秋会及环溪雅集:熙宁八年秋,即将调回京城任职的河南府尹王拱辰在其宅园“环溪”举行“洛社秋会”,邵雍《和王安之同赴府尹王宣徽洛社秋会》诗叙录这次燕集云:“后房深出会亲宾,乐按新声妙入神。红烛盛时翻翠袖,画桡停处占青苹。早年金殿旧游客,此日凤池将去人。宅冠名都号蜗隐,邵尧夫敢作西邻。”[8]436据此,洛社秋会席上的宾客,主要有王尚恭、邵雍等人。“环溪”是王拱辰在洛宅园,《洛阳名园记》称其“宏大壮丽,洛中无逾者”(1)见李格非《洛阳名园记》([日]松本幸彦重校文政戊子(1828年)刊本)。,从司马光《八月十五夜陪留守宣徽登西楼值雨待月久不见》《君贶环溪》《和子华游君贶园》《和子华过王帅家见梅花盛开呈君实子骏兼简尧夫》[7]412,445,467,484,邵雍《府尹王宣徽席上作》[8]424,范纯仁《和韩子华相公同游王君贶园》《寄和子华相公王园赏梅》(2)见范纯仁《范忠宣公文集》(元刊明修本,上海图书馆藏)。下文所引范纯仁诗文均为此版本,不再注出。诸诗,可知当时洛中耆老经常在此雅集。

6.五老会:文彦博《五老会诗》题下注云:“元丰三年九月,范镇内翰、张宗益工部、张问谏议、史炤大卿。”[6]356知此会作于元丰三年(1080年),葛立方《韵语阳秋》卷十九亦载此事而将“张問”讹作“张周”,“史炤”讹作“史招”。“五老”指文彦博、范镇、张宗益、张问、史炤。

7.耆英会:名臣诗人最重要的雅集之一,元丰五年由西京留守文彦博发起,事载司马光《洛阳耆英会序》:“元丰中,潞国文公留守西都,韩国富公纳政在里第,自余士大夫以老自逸于洛者,于时为多。潞公谓韩公曰:‘凡所为慕于乐天者,以其志趣高逸也,奚必数与地之袭焉?’一旦,悉集士大夫老而贤者于韩公之第,置酒相乐。宾主凡十有二人。既而图形妙觉僧舍,时人谓之洛阳耆英会。”[7]1354-1355《宋史·文彦博传》、王辟之《渑水燕谈录》、胡仔《苕溪渔隐丛话》后集、邵伯温《邵氏闻见录》、葛立方《韵语阳秋》、洪迈《容斋随笔·四笔》等均对耆英会有载录。范纯仁《朝议大夫王公墓铭》《中散大夫王公墓志》《富郑公行状》等文也略有记载。首次耆英会12人参会,加上北京留守王拱辰来书“愿寓名其间”,计13人,姓名由长及少依次为:富弼、文彦博、席汝言、王尚恭、赵丙、刘几、冯行己、楚建中、王慎言、张问、张焘、司马光。除文彦博当时担任要职,富弼、席汝言、王尚恭、赵丙、刘几、冯行己、王慎言皆已致仕,楚建中、张问、张焘、司马光提举崇福宫,是闲官,王拱辰则“寓名其中”。又《邵氏闻见录》:“潞公以地主携妓乐就富公宅作第一会,至富公会,送羊酒不出;余皆次为会。洛阳多名园古刹,有水竹林亭之胜,诸老须眉皓白,衣冠甚伟,每宴集,都人随观之。”[9]105可知耆英会轮流作会,举行了多次。

8.同甲会:上引《邵氏闻见录》“都人随观之”后云:“潞公又为同甲会,司马郎中旦、程太常珦、席司封汝言,皆丙午人也,亦绘像资胜院。”又《宋史·司马旦传》:“旦生于丙午,与文彦博、程公珣[珦]、席汝言为同年会,赋诗绘像,世以为盛事,比唐九老。”[10]9906又葛立方《韵语阳秋》:“后潞公与程伯温、司马伯康、席君之[从]又作同甲会,潞公诗所谓‘四人三百十二岁,况是同年丙午生。招得梁园同赋客,合成商岭采芝仙’是也。”[11]638“潞公诗”乃文彦博《奉陪伯温中散伯康朝议君从大夫于所居小园作同甲会》[6]368,范纯仁《上文潞公同甲会》诗亦证成此会。据上所引,以丙午年(1006年)下推七十八年,“同甲会”举行时间是元丰六年,成员为文彦博、程珦、司马旦和席汝言,地点在文彦博宅园东田。

9.真率会:元丰六年(1083年)以后洛阳士大夫的盛大集会,举行多次。文彦博《近闻有真率会呈提举端明(原注:司马)》[6]363诗,已暗示司马光是此会的组织者,又《韵语阳秋》:“司马温公在洛,作真率会。”[11]639前引《邵氏闻见录》“绘像资胜院”后云:“其后司马公与数公又为真率会,有约:酒不过五行,食不过五味,惟菜无限。楚正议违约增饮食之数,罚一会。”[9]105可知此会确由司马光发起组织,成员轮流作会。而苕溪渔隐曰:

洛中尚齿会,起于唐白乐天,至本朝君实亦居洛中,遂继为之,谓之真率会。好事者写成图,传于世,所谓《九老图》者也……温公集云:“三月二十六日作真率会,伯康与君从七十八岁,安之七十七岁,正叔七十四岁,不疑七十三岁,叔达七十岁,光六十五岁,合五百一十五岁,用安之韵,招诸子西园为会,云:‘榆钱零乱柳花飞,枝上红英渐渐稀,莫厌啣杯不虚日,须知共力惜春晖。真率春来频宴集,不过东里只西家,小园容易邀佳客,馔具虽无已有花。’”……而七人合五百一十五岁,再成诗,用前韵云:“七人五百有余岁,同醉花前今古稀,走马闘鸡非我事,紵衣丝发且相晖。”“经春无事连翩醉,彼此往来能几家?切莫辞斟十分酒,仅教人笑满头花。”真率会中止有七人,而《九老图像》有九人,不知彼二人者果何人,集中不载也。[12]153-154

胡仔这段记录,可与《司马光集》中所存相关诗歌互相印证。这七人依次是:司马旦、席汝言、王尚恭、楚建中、王慎言、宋道、司马光。胡仔提出“真率会中止有七人,而《九老图像》有九人,不知彼二人者果何人”的疑问,经考证梳理如下。其一,胡仔所引三月二十六日司马光“招诸子西园为会”,非真率会首会;司马光诗《三月二十五日安之以诗二绝见招作真率会,光以无从者不及赴,依韵和呈》,知二十五日王安之真率会,亦非首次[7]455。究竟首会情形如何,已不可考。其二,《九老图像》中的九人,已难指实。祖无择《聚为九老自咏》诗题下注云:“龙学因分司西京御史台,与司马温公九人为真率会,谓之九老。”[13]《四库全书总目》“龙学文集”云:祖无择文集初名《焕斗集》,“惟每卷标目,别题‘洛阳九老祖龙学文集’,盖无择分司西京时,与文彦博等九人为真率会,当时推为盛事,故行特举之以为重”[14]1320。祖无择曾任龙图阁学士一职,故世称“祖龙学”。据此,真率会首会是想效仿白居易洛阳九老会,限九人参加,亦绘“九老图”传世;而“九老”之中,可以明确包括司马光、祖无择。但《四库全书总目》所说“与文彦博等九人为真率会”,却恐有误:上引文彦博《近闻有真率会呈提举端明》诗题,已知他并没有最早入真率会。其三,真率会虽标举“九老”,实际上已突破九人,不仅文彦博后来得以入会,且范纯仁、鲜于侁、韩绛等名臣皆为真率会成员。《宋史·范纯仁传》:“丐罢,提举西京留司御史台。时耆贤多在洛,纯仁及司马光,皆好客而家贫,相约为真率会。”[10]10286又司马光《和潞公真率会诗》《和潞公伏日·府园示座客》[7]453,464,范纯仁《和文潞公席上》《和文太师真率会》是记文彦博两次真率会;司马光《三月二十五日安之以诗二绝见招作真率会光以无从者不及赴依韵和呈》[7]455、鲜于侁《和司马君实安之以诗二绝见招作真率会光以无从者不及赴依韵和呈》[15]第9册:6232、范纯仁《以府会阻赴王安之招集次安之韵二首》则分别记录王尚恭两次真率会;司马光《用安之韵招君从安之正叔不疑二十六日南园为真率会》[7]455诗记司马光真率会;司马光《二十八日会不疑家席上纪实》[7]458记王慎言真率会;范纯仁《子骏作真率会招安之不至二首》诗记鲜于侁真率会;司马光《病中子骏见招不往兼呈正叔尧夫》诗题下注:“时正叔约次日为会”[7]139,则知鲜于侁、楚建中也分别作真率会;文彦博《留守相公宠赐雅章召赴东楼真率之会次韵和呈》[6]299诗则记韩绛真率会。由此可知,真率会实际上是元丰六年后洛阳名臣诗人最具代表性的群体活动,成员相次为会,可能一直延续到元丰八年神宗去世后其主要成员范纯仁、司马光、文彦博、鲜于侁等离开洛阳奔赴各地就职为止。综上可知真率会成员主要有:司马光、司马旦、席汝言、王尚恭、楚建中、王慎言、宋道、祖无择、文彦博、范纯仁、鲜于侁、韩绛等。

10.同年会:范纯仁《和君实同年会作》诗:“诗酒相娱诚得策,洛社当年有牛白。况公同榜三四君,从宦天涯久相隔。一朝把酒对春风,余花红白犹堪摘。不鄙贱生年辈晚,招延亦预尊前客。清欢尽日信忘形,醉舞狂歌不知拍。”可知参加同年会的主要是景祐五年(1038年)榜进士。考当时集聚洛阳之景祐五年榜进士,有司马光、祖无择、鲜于侁、范镇等人,范纯仁作为晚辈陪座。又范纯仁、鲜于侁皆在元丰六年左右管勾西京留司御史台,范元丰六年有《子骏作真率会招安之不至二首》诗,则此次集会应在是年暮春。

11.东田燕集:东田是文彦博在洛宅第,“本药圃,地薄东城,水渺偡广,泛舟游者,如在江湖间也。渊映、缥水二堂,宛宛在水中,湘肤、药圃二堂间之,西去其第里余”(3)见李格非《洛阳名园记》([日]松本幸彦重校文政戊子(1828年)刊本)。,文彦博常邀集洛阳耆老在此集聚。如元丰七年(1084年)端午节就在这里举行了“角黍之会”,文彦博《端午日召诸公于敝园为角黍之会独尧夫不至因成小诗奉呈用兹一笑》诗云:“药饵从来多客至,人情大抵见荣观。戴崇贪赴安昌会,必为东田不足欢。”[6]298这次燕集除了范纯仁“贪赴安昌会”外,可谓诸老毕至,规模盛大。文彦博《留守相公宠示东田燕集诗依韵和呈》《余前此二纪保厘西郊,与判台李少师及洛社诸君游龙门饮伊上,有渔者献鳜鱼十数尾因作羹鲙,坐客有思鲈之兴,余后守魏累请休致久而未遂,曾为忆鳜诗寄洛下诸贤,今年秋累与诸君饮于东田池上苇间,鲙鱼炊香稻以佐酒,浩然有江湖之趣,因作是诗并录忆鳜诗如左》《家园花开与陈太师饮茶同赏呈伯寿正叔昌言》[6]298,308,360等诗,更是自道与洛中耆老们在自家园林游宴的情景。司马光《伏蒙留守相公赐示陪太师潞公东田燕集诗辄敢属和》[7]477、范纯仁《和君实陪潞公子华景仁宴集各一首》《和子华陪文潞公宴东田》诗,也以唱和的形式记录了元丰年间洛阳名臣在东田举行的多次燕集。

12.张氏梅台雅集:梅台是张氏会隐园一景。据尹洙《张氏会隐园记》,会隐园由河南张清臣所建[16]第28册:34。张清臣有四子,与名臣诗人交往密切,邵雍《访南园张氏昆仲因而留宿》《谢城南张氏四兄弟冒雪载肴酒见过》[8]287,294、司马光《明叔兄弟雨中见过弄水轩投壶赌酒薄暮而散诘朝以诗谢之》《还张景昱景昌秀才兄弟诗卷》《喜雨八韵呈明叔》《和明叔九日》《和明叔游白龙溪》[7]123,410,433,438,439、韩维《明叔惠洛中花走笔为谢》《明叔昆仲特惠梅花聊赋小诗三篇为谢》[15]第8册:5173,5174诸诗,皆为交谊之见证。范祖禹《和乐庵记》:“河南张子京结茅为庵于其所居会隐之园……余以熙宁中入洛,温公方买田于张氏之西北,以为独乐园。公宾客满门,其常往来从公游者,张氏兄弟四人,出处必偕。余每见公幅巾深衣坐林间,四张多在焉,或弈棋投壶,饮酒赋诗……张氏伯曰明叔,仲曰才叔,次曰子京,季曰和叔。自其先君弃官归隐,园池之美,为洛之冠。”(4)见范祖禹《范太史集》卷三十六(文渊阁《四库全书》本)。张氏梅台因其“园池之美”而成为洛阳士大夫的赏梅宴集胜地。邵雍《同诸友城南张园赏梅十首》[8]380-382,司马光《和史诚之谢送张明叔梅台三种梅花》《和君贶宴张氏梅台》《又和(韩绛)上元日游南园赏梅花》[7]424,425,467,程颢《和诸公梅台》《后一日再和(诸公梅台)》[17]484,485诸诗,足见张氏梅台是洛阳名臣诗人雅集的重要场所,作为后辈,四兄弟也经常参与到名臣诗人的活动中。

13.独乐园雅集:上引范祖禹“温公方买田于张氏之西北,为独乐园,公宾客满门”的记载说明,司马光“独乐园”也是洛中耆老游赏燕集的场所和文学发生场域。这里不仅举办了司马光真率会,而且司马光作为名臣诗人群体的组织者之一,他的诗歌同样记录了多次独乐园雅集:《南园饮罢留宿诘朝呈鲜于子骏范尧夫彝叟兄弟》《和潞公与昌言正叔游独乐园徘徊久之主人不至》《和子骏约游一二园亭看花遇雨而止》《明日雨止复招子骏尧夫游南园》[7]137,449,468,469,范纯仁也有《君实南园饮罢留宿二首》《同张伯常会君实南园》《子骏君实约游园遇雨而止》《君实邀游南园雨止》诸诗,可见司马光独乐园与文彦博东田一样,都是耆英名臣雅集的主要场所。

此外,梳理熙丰时期洛阳士大夫相与游园、游寺、游山等活动的诗歌,亦可窥探当时名臣诗人交游唱和的经历。以《司马光集》为例,其集中《暮春同刘伯寿史诚之饮宋叔达园》《和景仁题崇福宫》《游李卫公平原庄》《游瀍上刘氏园》《题致仕李太傅园亭》《和邵尧夫秋霁登石阁》《邵尧夫许来石阁久待不至》《应天院朝拜回呈景仁》《和君贶老君庙姚黄牡丹》《又和董氏东园桧屏石床》《和潞公游天章楚谏议园宅》《和君贶暮秋四日登石家寺阁晚泛洛舟》《和君贶少林寺》《又和岳祠谢雪题岳寺平法华庵》《和君贶任少师园赏梅》《又和安国寺及诸园赏牡丹》《又和游赵中令园》《闻正叔与客过赵园欢饮戏呈小诗》《子华相公应天院行香归洛川》《陪子华燕醮厅酒半过赵令园》《和留守相公九月八日与潞公宴赵令园有怀去年与景仁秉国游赏》等诗中提到的活动场所,除了王拱辰环溪、文彦博东田、司马光独乐园,还有宋道宅园、崇福宫、唐李德裕故居平原庄、瀍上刘氏园、李太傅园、石家寺阁、应天院、老君庙、董氏东园、楚建中宅园锦纒襻、嵩山少林寺、平法华庵、任少师园、安国寺、赵中令园等,其中环溪、董氏东园、刘氏园、赵中令园、独乐园、东田等见载于李格非《洛阳名园记》,为洛阳名胜。

三、“熙丰洛阳名臣诗人群体”的交游核心

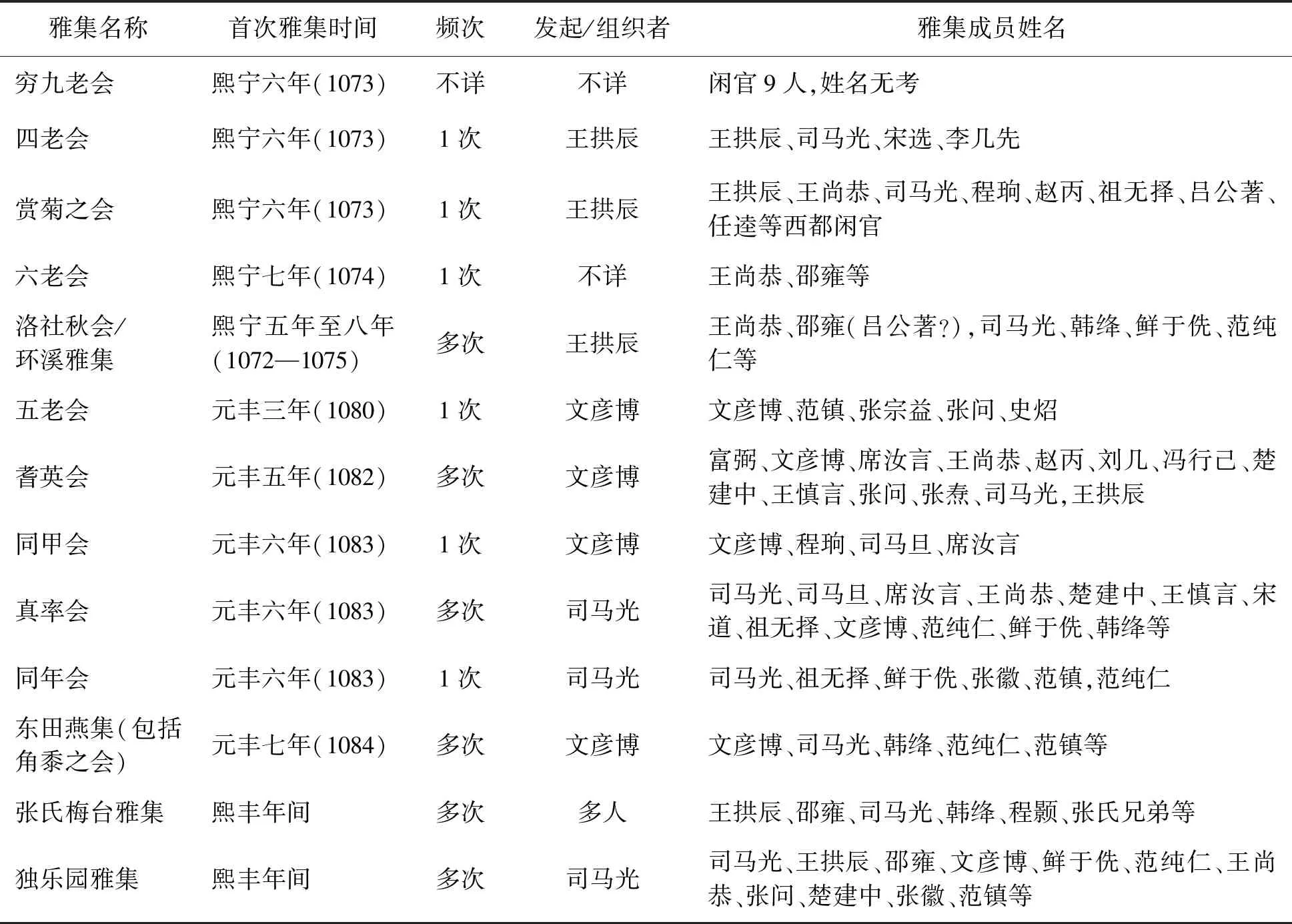

据上所梳理群体雅集活动,知熙丰年间洛阳名臣诗人进行了多次雅集,兹以表格形式予以呈现(表1)。

表1 熙丰时期洛阳名臣诗人雅集活动统计表

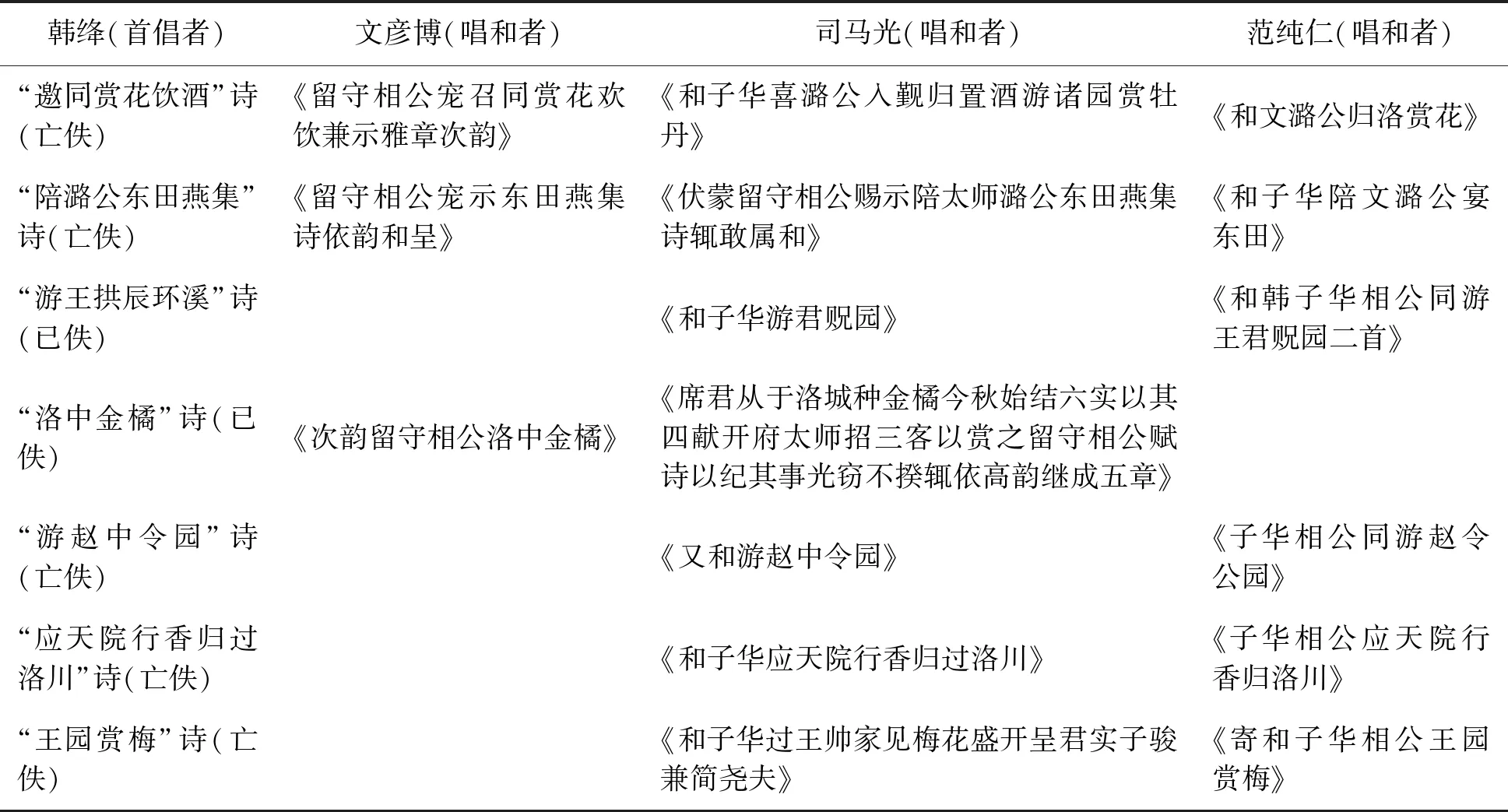

从上表可知:一、熙丰年间洛阳名臣诗人集会频繁,时间至少从熙宁六年至元丰七年,达12年之久。二、雅集具有怡老娱情的性质,成员皆年高德硕之人,以致政、赋闲的西京官员为主。三、雅集成员30人,依参会名目由多到少依次是:司马光9、文彦博6、王尚恭6、王拱辰5、范纯仁5、韩绛4、邵雍4、鲜于侁4、席汝言3、楚建中3、张问3、范镇3、司马旦2、祖无择2、王慎言2、赵丙2、吕公著2,宋选、李几先、张宗益、史炤、富弼、刘几、冯行己、张焘、程珦、宋道、程颢、张徽、张氏兄弟各1(5)姓名后标数字表示参与雅集名称的数量。。四、最重要一点:先后担任西京留守的王拱辰、文彦博二人,在多数雅集场合扮演着组织者或发起人角色,是群体的交游核心;司马光由于直接参加了多个雅集,并发起组织了真率会、同甲会、独乐园雅集等群体活动,也应当视为名臣诗人群体的交游核心。五、韩绛在元丰六年十二月代文彦博知河南府,此后便频频与文彦博、司马光、范纯仁、范镇及真率会诸友游宴雅集,他也应被视为群体在元丰后期的交游核心。虽然表中显示韩绛参加雅集名目较多,然以组织者身份主持的雅集却仅有轮流作会的“真率会”,但通过考察名臣诗人诗歌创作互动这一向度,就会发现韩绛作为元丰后期群体的交游核心是符合事实的。有鉴于大多数名臣诗人的诗篇已亡佚,故表2仅统计韩绛与文彦博、司马光等交游核心的诗歌酬唱篇数。

表2 元丰后期西京留守韩绛首倡及他人唱和诗篇统计

韩绛的诗今所存无几,但从上表统计其与文彦博、司马光和范纯仁的唱和可知,韩绛经常组织群体活动,首倡诗歌并示多人酬唱,其作为“交游核心”的事实是很明显的。

以上对交游核心的判定,显然不同于庄国瑞等声称的是“以邵雍、司马光为真正的文化和交游核心”的说法。邵雍是否有可能成为群体的“交游核心”呢?回答是否定的。首先,据上表可知,邵雍并没有在该诗人群体活动中扮演某种特殊角色,只是作为一般的参与者和唱和者存在。其子邵伯温说:“熙宁中,洛阳以道德为朝廷尊礼者,大臣曰富韩公,侍从曰司马温公、吕申公,士大夫位卿监以清德早退者十余人,好学乐善有行义者几二十人。康节先公隐居谢聘皆相从,忠厚之风闻于天下。”[9]210“皆相从”云云,表明邵雍在群体活动中并未以“组织者”角色出现。其次,邵雍在熙宁十年去世,而群体活动鼎盛期在元丰年间,所以视邵雍为交游核心不妥。当然,该群体有部分成员对邵雍《打乖吟》等诗进行了酬唱,但这种情况对该群体并不具独特意义,因为该群体其他普通成员所作诗歌,也能得到群体酬唱,邵雍不过凭借其道德学问增加了诗歌的知名度和影响力而已。

因此,在名臣诗人的群体活动中,主要是王拱辰、文彦博、韩绛三位西京守臣和长期居洛的司马光扮演着组织者角色,群体活动中的诗歌创作也大多围绕他们展开,他们才是真正的群体“交游核心”。后世之所以会出现认识错误,主观上是失于考证,客观上则与三位西京守臣的仕宦迁徙及作品存佚有关。王拱辰熙宁五年再判河南府,八年冬还朝,文彦博元丰三年九月代王陶再判河南府,六年十二月以太师致仕居洛,之后韩绛代其知河南府,元丰八年哲宗即位后改判大名府兼北京留守,三人此期各自在洛为官时间都不长,而留存下来的诗歌数量更无法与居洛扬名近三十年且文集保存完好的邵雍相比,故其“交游核心”地位被遮蔽。综上,王拱辰、文彦博、韩绛和司马光相继或同时成为洛阳名臣诗人的交游核心,邵雍则不应被视为该群体的交游核心。事实上,一个文学群体的组织者、交游核心或领袖,必须具备一定的主客观条件,即作为文人集会的组织者和交游核心,除必须具有一定的经济能力和能够提供合适的活动场所外,还必须具备足够的政治威望和号召能力。

首先,王、文、司马、韩四人在熙丰时期早历显职,而“西都事繁,中分邦政,留守禄厚,十倍宰臣”[16]第7册:341,经济能力相对宽裕,且四人均营治有私宅,环溪、东田和独乐园,都能满足集会对场所的要求。而邵雍一介布衣,经济条件有限,就连其园宅“安乐窝”也是由富弼、司马光等二十余家在熙宁年间凑钱买的,“雍岁时耕稼,仅给衣食”[10]12727,根本没有条件来组织集会。

其次,“威望”和“号召力”,既就官位事功道德文章而言,也包括组织者的个人魅力。文彦博为宋代名臣,出将入相多年,被称为“定策之臣”,元丰三年陛辞时,神宗赐宴琼林苑,御制诗为其饯行[18]7499,恩宠甚崇。但他好延接士大夫,“虽穷贵极富,而平居接物谦下,尊德乐善,如恐不及。其在洛也,洛人邵雍、程颢兄弟皆以道自重,宾接之如布衣交”;又说他“公忠直亮,临事果断,皆有大臣之风,又皆享高寿于承平之秋。至和以来,建是大计,功成退居,朝野倚重”[10]10263。他学问渊博,艺术素养很高,擅长文学、书法:“(苏)轼尝得闻潞公之语矣,其雄才远度,顾非小子所能窥测,至于学问之富,自汉以来,出入驰骋,略无遗者,下迨曲技小术,靡不究悉,虽笃学专门之师,莫能与之较。”[19]2129至于文学,《四库全书总目》引南宋“叶梦得序称其未尝有意于为文,而因事辄见,操笔立成,简质重厚,经纬错出”[14]1322。清代王士祯认为他的诗“承杨、刘之后,诗学西昆,其妙处不减温、李”[20]324。清代翁方纲也说“杨文公辈,虽主西昆,然亦自有神致,何可尽祧去之。而晏元献、宋元宪、宋景文、胡文恭、王君玉、文潞公皆继往开来,肇起欧、王、苏、黄盛大之渐”[21]36。可见文彦博在学问、书法、文学等方面均有很高造诣,拥有话语权和影响力。

王拱辰为天圣八年(1030年)进士甲科第一名,与欧阳修、文彦博同年,“仪观端秀,动容步武,皆有规度,语韵如钟,于书无所不观,博杂涵茹,而折衷于孔氏。为文章浑厚清伟,尤长于比事俪辞。平生奏章,皆自为之,至老不以属人。对宾客喜清谈论文,诵讲古人词草及国朝典故……迨事四朝,皆见纳用,而眷遇深渥,在朝廷清途要地,践履周遍,外之名都大镇,多再至者……少喜道家说,其于颐生炼气,盖有自得之者,故年益高,神明益强。”[16]第77册:107,113是一个仕途通达、功名早显的有学问、能文章的风流雅士。

韩绛出身桐木韩氏,父子一门四相九进士,他亦出将入相,曾是王安石变法的重要支持者,但与王安石、吕惠卿的关系微妙,在新旧党争中处事比较中正,旧党中人也多敬重他,《宋史》本传说他“好延接士大夫,数荐司马光可用”[10]10304,司马光除枢密副使,即他所荐,故与司马光关系好。范纯仁《司空康国韩公墓志铭》说他“少好学,及长益刻苦,攻文章,知名于时……方严庄重,望其容貌,知其为大人长者,而仁爱恺悌,即之益亲……当时贤豪多出其门,其后往往至公相、列侍从。其未显时,而指以为贤者,尚多有也。虽高年家居,犹与贤士大夫终日宴乐不厌”。其诗今仅存数首,但从文彦博、司马光和范纯仁集中可知,洛阳“留守相公”韩绛经常作为组织者,邀请洛邑士人游赏名园,诗歌唱和,诗酒风流溢于字里行间。他作为“交游核心”的地位也是明显的。

而司马光成为该群体的交游核心,除了道德学问文章和长期居洛外,还与他士林中享有的政治声望有关:“司马文正公以高才全德,大得中外之望,士大夫识与不识,称之曰君实,下至闾阎匹夫匹妇,莫不能道司马。故公之退十有余年,而天下之人日冀其复用于朝。熙宁末,余夜宿青州北淄河马铺,晨起行,见村民百余人欢呼踊跃,自北而南。余惊问之,皆曰:‘传司马为宰相矣。’余以为虽出于野人妄传,亦其情之所素欲也。”[22]他熙宁三年坚辞枢密副使,已名重天下,后来居洛日久,名望日高,这种崇高的政治名望给他带来相当大的号召力和影响力。他的文章也好,王安石以为“君实之文,西汉之文也”[23]卷五,苏轼也说他“文辞醇深,有西汉风”[19]475,《四库全书总目·传家集》则说他作为“大儒名臣,固不以词章为重。然即以文论,其气象亦包括诸家,凌跨一代”[14]1315。

综上,文彦博、王拱辰、韩绛、司马光四人仕途通达,作为元老重臣,德高望重,又具备较高的艺术才华,加之性情达观,善于接士,好提携后进,晚年更喜以诗会友,诗酒相娱,组织了多次文人雅集,故能在身边聚集起一群趣味相投的诗人,凝聚成一支阵容稳定的创作队伍——熙丰洛阳名臣诗人群体,自然也就成为了该诗人群体的交游核心。

四、围绕交游核心展开的游宴唱和及诗中的政治意蕴

刘艳萍曾指出,西都留守司长官是洛阳诗酒宴集活动的主要组织者,他们的生活方式具有榜样和示范作用,因而对洛阳文人群体及其诗歌唱和活动产生了重要影响。[24]这是细致考察之后的可信之论。要之,诗酒相娱成为熙丰时期洛阳名臣诗人群体的一种生活方式,他们的集会赋诗和日常生活中的其他唱和,也主要围绕交游核心展开。所以,探讨交游核心诗酒相娱的居洛生活及其诗歌唱和,可大致勾画名臣诗人群体的创作图景,并窥探该群体的诗歌创作特质。

熙宁中后期,名臣诗人群体在洛阳的酬唱主要围绕王拱辰展开。熙宁五年至八年冬,王拱辰入洛再判河南府兼西京留守,他“乐善好文出于天性,闲居对宾客讲论古人词章,或议朝廷典故”[25],具有典型的文人性格。熙宁年间他在洛阳组织的宴集活动,主要有熙宁六年秋的“四老会”。司马光《又和(王拱辰)四老会》诗云:“萸房迎令节,菊蕊入芳筵。华烛初长夜,清霜未冷天。悲风咽横吹,骤雨迭繁弦。聊附邹枚客,敢希园绮贤?”[7]415梁园幕僚邹阳、枚乘是入世的宾客,而“商山四皓”中的东园公、绮里季则是出世的隐士。司马光在诗中自比王拱辰门下宾客,向主人致敬的同时,也流露出一点不甘退隐的心绪。王拱辰组织的规模更大的“赏菊之会”,参会者为“西京留台国子监崇福宫诸官”[7]416,司马光诗云“儒衣武弁聚华轩,尽是西都冷落官”,不仅清楚地指出这个群体成员的职业身份,也从中看出这个政治失意的诗人群体鲜明的自我认同。王拱辰还在私第“环溪”举行多次雅集,如熙宁八年秋他调回京城前的“洛社秋会”,邵雍《和王安之同赴府尹王宣徽洛社秋会》诗记录了这次宴会的具体境况。邵雍《府尹王宣徽席上作》则记录了另一次宴集赋诗唱和。[8]424,436从现存名臣诗人作品看,是时王拱辰作为洛阳最高行政长官,洛中士大夫集会赋诗多以他为中心。如熙宁六年冬旱,他往嵩山祈雪,为诗十章赠给文彦博、司马光等人。直接赠给某人的诗歌都要求“答”或“酬”,这是主动的“邀请”,因此司马光、文彦博分别作《王君贶垂示嵩山祈雪诗十章合为一篇以酬之》《西都留守宣徽王祈谢嵩祠往还敝庄因成雅章为贶谨次严韵》酬唱。又考察司马光集,此期他写给王拱辰的诗几乎皆为和作:《八月十五夜陪留守宣徽登西楼值雨待月久不见》《和君贶暮秋四日登石家阁寺晚泛洛舟》《和君贶少林寺》《又和岳词谢雪题岳寺平法华庵》《和君贶题潞公东庄》《和君贶任少师园赏梅》《和君贶宴张氏梅台》《和君贶清明与上巳同日泛舟洛川十韵》《和君贶寄河阳侍中牡丹》《又和安国寺及诸园赏牡丹》《酬君贶和景仁对酒见寄》等,程颢也有《和诸公梅台》《后一日再和(诸公梅台)》《代少卿和王宣徽游崇福宫》等,这表明:熙宁中后期的洛社游宴赋诗,皆以王拱辰为中心,他是群体的组织者和交游核心。可惜王拱辰七十卷文集已亡佚,今所存之《耆英会诗》洋洋大篇,仍可彰显他在文学上的自信和才华。

元丰年间,洛阳名臣诗人的游宴唱和达到新的高度,较熙宁年间更加频繁,知名度更高,影响力更大。其中文彦博成为群体当仁不让的领袖。元丰三年甫至洛阳,他便邀请范镇、张宗益、张问、史炤作“五老会”,有《五老会诗》。六年,他又邀程珦、席汝言、司马旦三人为“同甲会”,并作《奉陪伯温中散伯康朝议君从大夫于所居小园作同甲会》诗。这些诗歌以标举年寿、功勋、富贵为旨趣,带有世俗的人间乐趣。但让文彦博在名士风流史上留下名声的,是他在元丰六年发起组织的“洛阳耆英会”,事已如前所述,其诗云:

九老唐贤形绘事,元丰今胜会昌春。垂肩素发皆时彦,挥麈清谈尽席珍。染翰不停诗思健,飞觞无筭酒行频。兰亭雅集夸修禊,洛社英游贵序宾。自愧空疏陪几杖,更容款密奉簪绅。当筵尚齿尤多幸,十二人中第二人。[6]357

文彦博组织的这场隆重奢华的耆英会,朝野人尽皆知,诗中虽着力表达绍述唐代白居易“九老会”尚齿尚贤的思想理念,但实际上与逃避党争怡老娱情的白居易“九老会”并不完全相同。集会的序齿联谊和高调豪奢,组织者的炫耀勋爵高位和皇帝恩宠,乃有意向新党集团表明自己及失势的旧党集团的政治影响力和存在感,乃是直面党争的。

除以上几次著名的集会赋诗外,围绕文彦博展开的文学活动还有多次,如其《游楚谏议园宅呈留守宣徽留台端明王君贶司马君实》诗,就得到司马光、王拱辰、楚建中的酬唱,但仅有司马光《和潞公游天章楚谏议园宅》保存下来。又如《端午日招诸公于弊园为角黍之会独尧夫不至因成小诗奉呈用资一笑》诗,司马光亦和作《和潞公招尧夫不至》,范纯仁和作则亡佚。又从司马光《和潞公伏日·府园示座客》和范纯仁《和文潞公席上》二诗看,文彦博还有“伏日讌客”诗,但已亡佚。

旧党领袖司马光于熙宁四年夏退居洛阳,逐渐成长为洛中诗社的核心诗人。由于政治上的失意心绪尚未平复,他也不免通过作诗来宣泄以达到调整情绪的目的。这些诗得到名臣诗人的唱和,主要有《花庵诗寄邵尧夫》《喜雨三首呈景仁侍郎兼献大尹宣徽》等。“花庵诗”邵雍、程颢皆有和作,分别题作《和君实端明花庵二首》和《和花庵》;“喜雨”诗,范镇有《和君实喜雨三首》,王拱辰和诗亡佚。此外,司马光造独乐园,以“独乐”命名,并作《独乐园七题》等诗,亦欲表明自己在赋闲期间依然有能力——至少是在诗中宣称有能力找到快乐。王尚恭也有题独乐园的诗,可惜亡佚了;苏轼、苏辙兄弟寄题独乐园的诗歌则留存于世,可以推想当时士人对司马光作为旧党领袖地位的认可。

元丰后期,司马光组织“真率会”直追文彦博“耆英会”,成为名臣诗人在洛阳最具代表性的雅集活动。在时间跨度上,真率会一直持续到名臣诗人离散;真率会成员的人数,据前文统计,有司马光、司马旦、席汝言、王尚恭、楚建中、王慎言、宋道、祖无择、文彦博、范纯仁、鲜于侁、韩绛等名臣诗人,超过耆英会。流传下来的真率会诗歌数量,更是超过“耆英会诗”。元丰年间司马光还有一些诗歌得到名臣诗人酬酢。如《南园饮罢留宿诘朝呈鲜于子骏范尧夫彝叟兄弟》诗,范纯仁有《君实南园饮罢留宿二首》诗相和,鲜于侁和诗亡佚。又《三月三十日微雨偶成诗二十四韵书怀献留守开府太尉兼呈真率诸公》,和作有文彦博《提举端明宠示三月三十日雨中书怀包含广博义味精深词高韵险宜其寡和辄次元韵》、范纯仁《和君实微雨书怀韵》;又《陪致政开府太师留守相公致政内翰燕集辄歌盛美为三公寿皆用公字为韵》诗,和作有文彦博《留守相公和提举端明作三寿公字韵诗辄继前韵》、范纯仁《和君实陪潞公子华景仁宴集各一首》,司马光则再以《复用三公燕集韵酬子骏尧夫》相谢。

从这些诗歌中,可以窥探该群体的创作特质。中国社会和文化是一种政治性的社会和政治性的文化。政治作为一种无坚不摧的精神力量,在宗教、道德、学术、文学等各个领域肆意渗透。熙丰洛阳名臣诗人的诗歌创作,也相应地呈现出政治诉求。

名臣诗人的居洛诗歌在题材上多描写平静满足的日常生活,在饮酒、游赏、闲居等这些简单的个人生活中普遍表现出闲适的情调。如邵雍《安乐窝中好打乖吟》:“安乐窝中好打乖,打乖年纪合挨排。重寒盛暑多闭户,轻暖初凉时出街。风月煎催亲笔砚,莺花引惹傍樽罍。问君何故能如此,只被才能养不才。”[8]320“打乖”是机变的意思,也就是审时度势。从字面上说,这首诗以轻松的语气描述自己在日常生活中的作为和感受,表达了一个“隐士”玩世不恭的生活态度。诗的用力之处在于尾联的自我设问,带有自我调侃、自娱自乐的意味。他又有《自和打乖吟》诗:“安乐窝中好打乖,自知元没出人才。老年多病不服药,少日壮心都已灰。庭草刬除终未尽,槛花抬举尚难开。清风吹动半醺酒,此乐直从天外来。”[8]322心中了无挂碍,对身外万事万物都不关心,简单的快乐来自对天理的体认。

名臣诗人也通过群体的游赏唱和,怡老娱情。司马光《又和(张徽)南园真率会见赠》诗:“白头难入少年场,林下相招莫笑狂。绿蓧影侵棋局暗,黄梅花渍酒巵香。任真自愧殽羞薄,假寐初便枕簟凉。酬应诗豪困牵帅,从来懒放似嵇康。”[7]485诗中把两个老头放任天真的模样刻画得非常形象,写出了朋友间深厚的友谊。而他的《和子骏约游一二园亭看花遇雨而止》诗更表明他们游宴联谊、怡老娱情的内心需求:“行乐及佳时,官闲无所羁。只知花正发,不共雨为期。浅草碧无际,浓云冷四垂。陪游兴未尽,安得不相思。”[7]468不过,诗中并不仅仅表现这种单纯的情绪,他的《乐》诗云:“吾心自有乐,世俗岂能知?不及老莱子,多于荣启期。缊袍宽称体,脱粟饱随宜。乘兴辄独往,携筇任所之。”[7]382司马光很明显地宣示,在熙丰新法时期,政治失意的他依然能找到属于自己的快乐。不过,司马光的居洛诗歌并不过多地渗入社会生活的复杂和人生阅历的艰难,也较少呼应时代风云,大多只是平静地表现着士大夫的闲雅意趣和亦官亦隐的“吏隐”作风,追求安适享乐。这些特征既是由他闲官的身份所决定,也是他身处名臣诗人这一群体之中安顿当下的无奈却必然的选择。他的退身远避和适时享乐,都立足于保全自我、安顿自我的本旨。

所以,名臣诗人居洛诗歌的第二个特质,就是在闲适的风格情调中,又往往夹杂着政治诉求的欲望。有着强烈功名思想的名臣诗人,离开了中央政治权力中心,任职或赋闲,或致政归洛,这种生存状态决定了他们的诗歌既要表现闲情,又难以忘怀政治,诗歌中便往往隐含着心有不甘、待机而动的意味。如司马光《和君贶题潞公东庄》诗:

嵩峰远叠千重雪,伊浦低临一片天。百顷平皋连别馆,两行疏柳拂清泉。国须柱石扶丕构,人待楼航济巨川。萧相方如左右手,且于穷僻置闲田。[7]422

这首诗唱和王拱辰写文彦博的东庄,作于熙宁六年。是时文彦博方罢枢密使出知河阳,河阳地近洛阳,所以文彦博便在洛阳买下东田加以营建,以备致政后在洛阳居住。司马光此诗以国之柱石比文彦博,并以汉代萧何因刘邦的疑心而被迫市宅买园自毁名节以明哲保身,旨在为文彦博对朝廷一片赤诚而遭到无故贬黜鸣不平。又如范纯仁《君实南园饮罢留宿二首》其二写司马光的独乐园生活是“逍遥涉其间,岂独娱岁月”,并在《和君实微雨书怀韵》诗中以“社稷勋无敌,轲雄学不厌。威声传异域,名姓到闾阎”这样的诗句来称赞司马光,政治诉求也显而易见。邵雍赠致政居洛的富弼以诗云:“天下系休戚,世间谁拟伦?三朝为宰相,四水作闲人。照破万古事,收归一点真。不知缘底事,见我却殷勤。”[8]311富弼胸中藏有天下,所以到哪都放不下。即使是避世隐居的邵雍,程颢也打趣他“打乖非是要安身,道大方能混世尘”“时止时行皆有命,先生不是打乖人”[17]481。程颢所言极是,邵雍并非没有宏伟志向,他“老去难忘千里心”,但又深谙“吾儒进退贵从宜”,因为他深知“六十病夫宜揣分”“老后得官更难为”[8]254,270,因此自甘于林泉之下。但鲜于侁就不像邵雍这般安于恬淡,他直接以诗为武器,攻击新党集团进用小人以排挤大臣,蔽塞言路,变乱风俗,其《杂兴三首)其三云:

三王贵养老,取重在乞言。酒醴副佳肴,黄发斯皤然。朝廷本忠厚,风俗亦变迁。岂意汉道微,侍中惟少年。耆旧无备问,李公所以难。[15]第9册:6227

事实上,正如周扬波所指出的,名臣诗人们在纵情诗酒的背后,普遍承受着巨大的压力,他们以当朝元老重臣的身份,虽然或因年高而致仕,如富弼、文彦博、范镇、刘几、张问等,或赋闲暂居逗留洛阳,如司马光、吕公著、鲜于侁、范纯仁等,无论属于哪一类,他们几无例外皆因反对王安石变法而失去政治权力。当这些人退居洛阳时,他们的举止自然处于政敌的监控之下。[26]《宋史》载“富弼致仕居洛,素严毅,杜门罕与人接”[10]10794;司马光初归洛,亦“绝口不论事”[10]10766;范镇则被人劝诫不要整日与人赋诗饮酒,应“称疾杜门”[10]10789以避人耳目。《却扫编》记载韩维为富弼作墓志一事尤可想见当时严肃的政治气氛:

富韩公之薨也,讣闻,神宗对辅臣甚悼惜之,且曰:“富某平生强项,今死矣。志其墓者,亦必一强项之人也。卿等试揣之。”已而自曰:“方今强项者,莫如韩维,必维为之矣。”时持国方知汝州,而其弟玉汝丞相,以同知枢密院预奏事,具闻此语,汗流浃背。于是亟遣介走报持国于汝州,曰:“虽其家以是相嘱,慎勿许之。不然,且获罪。”先是书未到,富氏果以墓志事嘱,持国既诺之矣。乃复书曰:“吾平生受富公厚恩,常恨未有以报。今其家见托,义无以辞,且业已许之,不可食言。虽因此获罪,所甘心也。”卒为之。[27]

引文中神宗和韩缜的言行,均表明当时名臣诗人受到朝廷的严密监视。而富弼之子最先想请司马光作墓志,但司马光以多年不为人作墓志为托辞予以推辞[7]1297,司马光所虑,当与其时之党争氛围有关。不过,不论是司马光的推辞还是韩维的应允,都表明他们并未像自己所称那样忘怀世事,而且始终对政局保持着高度关注和警惕。因此,优哉游哉的生活其实只是名臣诗人日常生活的一个侧面,他们的视野和胸怀从来就没有离开过朝廷和政局。熙丰时期名臣诗人的洛社雅集,也不单纯是一种文学活动与宴饮娱乐,实质上带有某种政治性背景,其雅集唱和的背后,有着朝野政见纷争、权力角逐的潜在因素。他们的雅集酬唱在“怡老”遮蔽下,其实密切关注着朝政动向,并构成了一种文学社团与政治盟友之间交流思想、沟通感情、表达政见、评论时事的公共空间,并且具有一定政治空间的特征。