从“农民工”到工人

2021-06-01董洁

提 要 随着中国城市化进程的不断推进,城市中的流动人口规模迅速扩大。虽然他们多从事与工业和服务业相关的工作,但户籍上登记的身份仍是“农民”,因此传统上常被称为“农民工”。然而,许多人并不认可这一身份称谓,认为它反映出城乡流动人口在城市中的艰难处境。对北京东部一个流动人口社区的民族志田野调查发现,城乡劳动力人群在努力摆脱“农民工”这一称谓,他们的子女对城市具有较高的认同,但是他们常常被社会以多种方式进行区隔。对其语言使用和身份认同进行社会语言学研究,探讨城乡劳动力人口的“工人”身份构建,可以看出深度城市化是经济文化发展的必由之路。虽然流动人口返乡进行新农村建设是城乡发展的一个方面,但是对于大部分选择留在城市的人们来说,劳动力人口的市民化以及进城务工人员的工人身份构建成为城市发展的重要命题。从“农民工”到工人,城乡流动人口自身和整个社会都还有很长的路要走。

关键词 城市化;农民工;语言身份认同;民族志田野调查

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2021)03-0025-10

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210302

From “Peasant Workers” to Workers: Migrant Workers Identity in Urbanization

Dong Jie

Abstract In the process of Chinas urbanization, the migrant population increases rapidly and immigrants of various kinds have received much attention in the past few decades. This study focuses on low-skilled immigrants or migrant workers in Beijing. Although migrant workers are mostly employed in industrial and services sectors, many of them are registered as “peasants” in Hukou (the household registration system), and therefore are usually labeled as “peasant workers”. However, some believe that the term is inappropriate and point out that it reflects their difficult situation in the urban settings. Drawing on ethnographic fieldwork in a Beijing urban village, this study collects and analyzes linguistic landscape data, interview transcripts, and observation diaries, and discusses migrant workers identity construction through their language use. The research finds that the migrant workers made efforts to shrug off the unwanted identity label of “peasant workers” and their children demonstrated strong identification with the urban society. However, they are treated differently from urban citizens in many ways and have a long way to go before they are recognized as true workers.

Key words urbanization; peasant workers; discursive identity construction; ethnographic fieldwork

一、引 言

改革開放以来,随着中国城市化发展进程的不断加深,城市流动人口规模迅速扩大。国家统计局发布的监测数据显示,2019年中国进城务工人员达到2.9亿,占全部劳动人口的三分之一以上。当前的进城务工人员大多数在第二和第三产业就业,具有在城市中生活时间较长、在城市建立家庭并养育子女等特点,早已不是20世纪八九十年代农业人口农闲时进城务工、农忙时回乡耕种的“农民工”了。而且他们中相当大的一部分是在城市中出生并成长的“打工二代”,对于城市生活比乡村生活更为熟悉。然而,由于大多数城市流动人口的户籍仍然是“农民”,因此传统上常被称为“农民工”或“民工”。虽然这一称谓有其实用性,而且已经在生产生活、新闻报道、学术研究等领域广泛使用,但是许多人并不认同“农民工”这一身份标签,认为这个标签隐含了“既不是工人也不是农民”的过渡性身份(De Fina et al. 2006;Dong 2020)。

“农民工”这一称谓反映出许多城市在接纳城乡劳动力时所面临的两难困境。一方面,城市的发展离不开大量劳动力。中国过去40余年的高速发展在很大程度上得益于源源不断、训练有素的城乡劳动力人口。另一方面,城市的快速膨胀引发人们对医疗、教育、住房等社会保障系统的担忧,比如城市优质教育资源紧缺,户籍儿童跨区、跨片入学难等,因此人们对于非户籍儿童在城市就学有较大顾虑。再如几年前空气污染、雾霾严重,部分原因是城市机动车流量大、二氧化碳排放量高,由此引发了人们对于城市承载能力的关注。然而,城乡流动儿童需要满足的是其义务教育需求,因此极少“占用”城市优质教育资源(Dong & Blommaert 2009)。同时,城乡流动人口私人小轿车的拥有比例较低,他们出行多使用公共交通工具、电动车或自行车,因此产生的机动车尾气有限。可见,许多关于城乡流动人口的刻板印象并不准确。

国外许多大都市在发展进程中也遇到过类似的问题。以伦敦为例,英国是近代工业革命的发源地,也是全球首个实现城市化(城镇人口)比重超过50%的国家。伦敦人口1800年为86万,1850年增长到232万,至1900年则增长到658万(陈胜昌,等2005)。二战以后,英国需要大量劳动力投入战后重建工作。由于战争造成的人口短缺,大批劳动力移民涌入英国主要城市。他们活跃在采矿、建筑以及服务行业。在伦敦,多数移民在伦敦东部的码头区和港口从事体力劳动。起初,许多英国民众的心理预期是,这些劳动力移民只是短暂停留的临时打工者,工作结束后他们就会返回其母国。然而,现实情况是许多人留了下来,从事体力劳动、建立家庭、融入当地社会,他们的孩子也多以英语为母语,并形成相应的身份认同。纽约、东京等国际大都市也都类似,发展速度快,人口增长幅度大,移民不断本地化和市民化,这里不再赘述。

伦敦的具体情况虽然与中国大城市有诸多不同,但无论是中国自身经验,还是国外相关案例,都显示劳动力人口市民化是经济文化发展的必由之路,城乡劳动力的市民化身份构建也成为一个重要的命题。近年来在社会学、人口学、教育学等领域,流动人口市民化研究主要集中在他们的教育水平、能力素质、社会融入,以及他们在住房、就业、消费等方面的问题(如王晓华2019;蔡鹏,严荣2020;蒋飞云2019)。这些研究致力于解决城乡劳动力在市民化过程中遇到的问题,具有很强的实用性,但对于他们的社会定位、身份认同和长期发展等深层次的分析研究仍然比较缺乏。虽然不少研究以他们的“社会身份认同”为方向,但多着眼于阐述他们应该如何融入城市生活这一问题。在国际移民研究中,“融入”主要指移民放弃自己原有文化,完全吸收移入国文化(Berry 2005)。由于这种主张“被吸收、被同化”的观点以文化不平等为基础,既对移民不公平,又難以实现,因此已经被国际学术界摒弃了。虽然我国城乡移民与国际移民有一定区别,但是就其社会融合来说则具有共性。城乡劳动力在市民化(包括从事第二产业的工人和从事第三产业的服务人员)过程中,在成长经历、生活习惯、语言特征、文化习俗等方面呈现高度的多样性,不应该用一些研究中所谓的“文明素质水平相对较低”“与城市现代文明的要求有较大差距”等对他们进行污名化和边缘化。

在语言学研究领域,城乡劳动力人口研究主要聚焦于普通话和方言的语言态度、语言选择、普通话交际水平、家庭语言政策等问题(如刘玉屏2010;石凤2018;夏历2007,2017)。近年来,打工者及其子女的语言身份认同研究也日臻成熟,从言语交际和元语用等层面探讨这一群体通过不同语码之间的选择和转换、对细微语言特征的使用以及对自己和他人语言特征的评价,构建身份认同(如董洁2011,2014,2016;Dong 2009,2011,2013,2017,2020;付义荣2016)。通过语言的使用而构建的身份被称为语言身份认同。人们在不同的语言使用层面上构建身份认同。在交际互动层面,人们通过多种口音之间的转换来构建身份,他们的某些语言特征也会“透露”他们的家庭背景、教育程度、社会阶层等身份认同要素。在元语用层面,人们可以通过对语言使用特征的评价话语进行身份构建,比如表达某种口音“好听”“绅士”“土”“可笑”等元语用评价可以反映出人们对该口音是否认同(Dong 2011:45~51)。以英语为例,许多英语学习者认为标准英语“好听”,显得有教养、有绅士风度,因此也倾向于学习和模仿这种口音,从而构建“高学历”“国际范”等身份认同。在某些语境中,中-英语码转换还可以构建大都市的“雅皮士”身份(Zhang 2005)。因此语言的使用在身份构建过程中占有重要地位。

研究对象如何评价自身的语言身份,尤其是如何称呼自身及其所属的社会群体,是语言身份认同研究中至关重要的一个环节。然而目前这方面的研究非常有限,因此本文通过流动人口对自身群体的称谓,如“农民工”“打工人”“流动人口”“新工人”,探讨他们在元语用层面构建的语言身份认同。本文报告北京市朝阳区一个流动人口社区的民族志语言景观语料,并分析其中3个案例语料。与传统的语言景观研究不同,民族志语言景观研究不仅讨论公共空间展示的语言文字,而且通过长期在该空间生活和观察(参与式观察),以及与其他空间使用者,尤其是语料的生产者和使用者讨论(深度访谈),给他们以发出“声音”的机会,力图多层次、多维度、准确地解读语言景观语料。本研究从笔者2017~2019年收集的115份景观语料、42份田野日志中,选取3个最具普遍性并且反复出现的流动人口对自身称谓的语料个案进行报告和分析。

二、“农民工”是工人还是农民?

本研究的民族志田野是北京东部的一个城中村。那里的村民曾经以农业生产为主,但是由于近年来北京城区不断扩大,与其他许多城中村一样,这里也逐渐成为城区的一部分。虽然附近区域已经是高楼林立,但是由于这里紧邻首都机场,每隔几分钟就有飞机从头顶上飞过,不适宜商业开发,因此仍然保持着城中村的典型样貌(Sun 2014)。许多村民已经迁出,留下的村民翻盖了房子,租给来北京打工的城乡劳动力。这里房价便宜、交通方便,备受打工者青睐。多年前,一个打工者社区搬到这里,自发建立了社区服务中心、图书馆、博物馆、小型剧院、二手商店等,为城乡流动人口服务。他们还定期举办艺术节、演唱会、打工春晚、专辑发行等文化活动,丰富城乡流动人口的业余文化生活,并将收入(如发行专辑的收入)用于建立一所打工子弟小学,为居住在周边地区的流动儿童提供受教育的机会。这个劳动者社区受到了媒体和知识界的广泛关注,具有一定的社会影响力。本文3个案例包括该社区的语言景观研究(案例一)、“流动”儿童访谈(案例二)和该社区的主要创办人之一的访谈(案例三),尽可能全面深入地呈现和分析该打工社区及其居民的语言身份构建状况。

案例一:打工者、流动人口、新工人

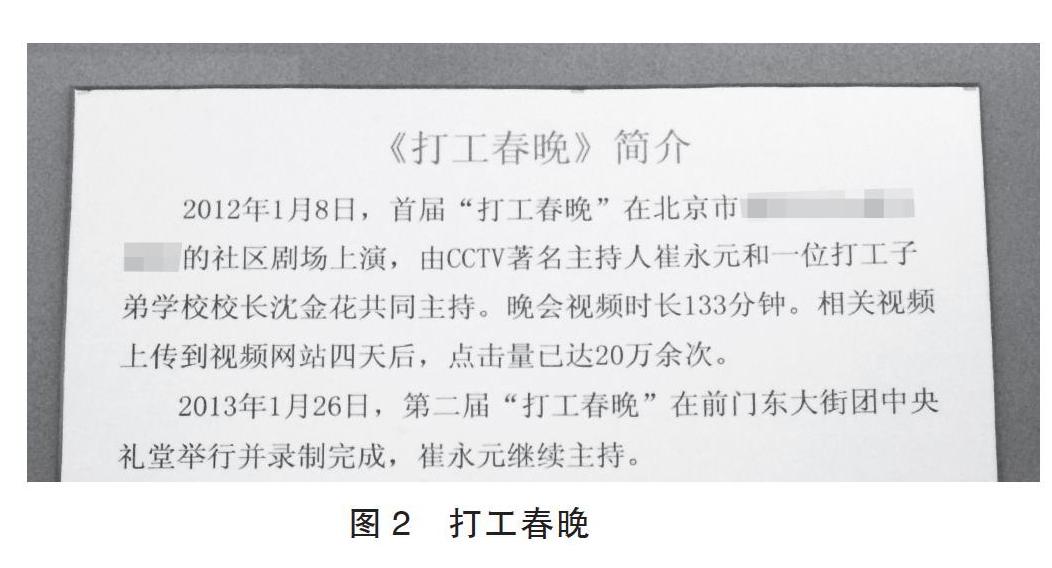

本文呈现的第一个案例是以语言景观研究方法在城中村采集到的景观语料(图1、2、3、4、5)。这些景观语料都与城乡流动人口对自身的称谓有关,如图1和图2中的“打工”,图3中的“流动儿童”,以及图4和图5中的“新工人”。

打工文化艺术博物馆(图1)、打工文化艺术节、打工青年艺术团和打工春晚(图2)等,是一系列以“打工”为主题的文化活动和文化形式。打工文化艺术博物馆是2007年由打工青年艺术团发起的一家民间公益性博物馆,在创立过程中得到慈善公益捐助。这里的展品包括政策文件、照片、信件、工作证、暂住证、工资欠条、劳动工具、劳动制服,以及打工诗歌等文艺作品。博物馆的目标是记录打工生活,构建打工者自己的文化和历史。

图2呈现的是打工艺术博物馆中的一个展板。打工春晚是由打工者社区的工友和义工们2012年开始举办的小型春节晚会,每年春节前夕专门为打工者举办,目的是使留守北京的打工者们也能度过一个美好的除夕。与央视春晚不同,打工春晚并不邀请娱乐明星,也没有华美的服饰,而是用劳动者自编、自导、自演的节目,展现自己的风采,发出自己的声音(宋晖2013)。

从这两份语料和该社区的文化活动命名来看,“打工(者)”是被这一群体认可的称谓。本文也采用“打工者”来指代这一群体。“打工(仔)”一词在20世纪80年代从香港传入内地,指工薪阶层或受雇者。随着影视作品如电影《特区打工妹》等的传播,“打工者”一度指从农村到城市外出打工的人。不过随着近年来“高级打工”“打工皇帝”等称谓的出现,在一些市民看来,“打工”似乎和城市“白领”的含义更为接近。在本文撰写过程中,“打工人”一词成为网络流行语,虽然被城市工薪阶层热捧从而带来许多社会关注,但其本来意义也在流行过程中被消解,其原本所指的人群在这一网络狂欢中失声。

图3也是打工博物馆中的一个展板,记录的是城乡劳动力移民子女在城市中接受义务教育的困境。“流动儿童”(以及“流动人口”)在主流媒体和知识界广泛使用,但是这些儿童除了在中学阶段需要回原籍参加升学考试以外,其流动性并不很强。许多“流动儿童”在年龄很小的时候就跟随父母来到他们生活和工作的城市,有的则是在城市中出生和长大的。之所以称他们为“流动儿童”,主要是由于他们的户籍不在城市。虽然近年来许多城市都致力于为他们提供公立义务教育,但是他们中的大多数人仍然需要回到户籍所在地升入中学(Dong 2011)。“流动”一词含有“不稳定”“不确定”的意义,也反映出他们不完全被城市主流人群(或重要他人)所接受的现实情况。但是以“流动”为名将他们与城市儿童进行区隔,必将对他们的长期社会化发展产生影响,具体影响情况还需要进一步追踪调查。

图4是该打工者社区内的小型剧场“新工人剧场”,图5是社区内部刊物《新工人》季刊(2010年1月)的封面。这份内部刊物的内容主要包括多人撰写的对第二届新工人艺术节的观后感,社区成员创作的诗歌、相声等文艺作品,以及社区成员们对“新工人未来发展”“新工人文化”等问题的反思。知识界也使用了“新工人”这一称谓,例如吕途(2013,2014,2017)的《中国新工人》三部曲,黄典林(2013)《从“盲流”到“新工人阶级”》和汪晖(2014)的《两种新穷人及其未来》中都用到了“新工人”这一称谓。人大代表和政协委员尝试从政策和制度层面保障他们的权益,并建议将“农民工”更名为“新工人”。在大众传媒领域,主流媒体如《民族日报》于2020年刊登报道《“新工人”成长记:从贫困农妇到生产组长》,《楚天都市报》也发文提议《一线农民工成长为新型产业工人》。可以说“新工人”是打工人群自身、知识界和媒体等不同群体接受度都比较高的一个称谓。

不過,“新工人”这一称谓在何时、被何人提出,如何定义“新工人”,他们“新”在哪里,与(老)工人之间构成什么样的关系,甚至“新工人”是否存在等问题都存在广泛争议(如袁长庚2015)。打工群体内部也有类似的质疑声音,比如有工友指出“给农民工改名是画蛇添足”,因为他们不在乎别人怎样称呼他们,而是在乎能否按时拿到工钱,自己的权益能否得到切实保障。也有工友,如本文案例三中的李先生,对新工人的“新”字提出不同看法。

为了从多个角度对这一人群的语言和身份认同进行研究,本文接下来进一步讨论访谈语料,包括对一名在该城中村内生活和就学的儿童访谈和对打工社区创始人之一李先生的访谈。

案例二:那里“全是虫子!”

1.菲菲:我今年就得回去。(声音低,犹豫)

2.董:是吗?!那你觉得回去怎么样?回去的话是你父母也回去吗?

3.菲菲:不知道呢。

4.董:你回去过吗?

5.菲菲:回去过,之后我就被吓哭了。

6.董:是吗?!

7.菲菲:全是虫子!

8.董:全是虫子!

9.菲菲:别人对老家留下的都是美好印象,我对老家留下的全是恐惧。

【田野日志2019-Feifei-087】

在探讨城乡劳动力人群的身份构建时,其子女的身份认同是重要的研究视角。案例二中的菲菲是一位12岁女孩,在社区组建的打工子女学校读六年级。在一次周六的课外活动中,笔者作为志愿者老师和菲菲分到一组做活动。六年级的孩子面对的主要难题是选择留在北京还是回老家升学。说是“选择”,其实他们没太多选择余地。由于对考生户籍和学籍的要求,打工子女留在城市并升入有竞争力的中学希望非常渺茫。在学业上继续追求深造的孩子需要尽早回老家读初中,以免耽误学业。午休时我们聊起老家的事,菲菲说“别人对老家留下的都是美好印象,我对老家留下的全是恐惧”(第9话轮)。在田野调查中,我们发现持类似看法的学生并不少见。多数孩子在说起回老家的经历时都会提到不熟悉当地环境和生活习惯的问题,有的表示他们不会说或者说不好家乡话。虽然他们对老家抱有好奇心和亲近感,但是大多数表示不愿意在老家长期生活,究其原因,有的是和菲菲一样,觉得老家的生活难以适应;有的是因为他们的父母需要留在城市里继续打工,他们如果回老家就会成为“留守儿童”。有时候这些儿童也会受到一些苛责,比如被说成“忘本”。但是考虑到他们大多数是在城市中长大的,老家对他们来说主要存在于父母长辈的交谈中,以及春节回老家过年的短暂经历中。因此他们对家乡的陌生感和城市儿童是类似的。同时,他们对城市的认同,对城市语言(通常是普通话以及有地方口音的普通话)的认同也显而易见。

身份认同研究通常按照父母的社会阶层定义其子女的阶层身份,并认为子女的身份认同反映其父母在社会中所处的地位。但是案例二显示,菲菲及其他“打工二代”的身份比他们的父辈更加复杂。如果说他们的父辈能够接受丧失劳动能力后回到农村生活,打工子女们面临的选择和承担的压力则更加呈现多维度、多层面和不断变化的态势。正如前文所述,身份认同的构建是一个双向的过程,一个人的身份认同不单单是自己决定的,也需要他人的认可(Blommaert 2005;Dong 2011)。对于打工子女来说,他们对市民身份的认同有时候不能得到同伴、家人、老师以及社会中重要他人的认可,因此难以确立。同时,他们在老家的亲戚朋友会把他们当城里人看待,因此他们对于自己是市民还是农民比较迷茫,从而形成一种介于两者之间的过渡性身份认同。

案例三:工友之家社区负责人访谈

1.董:那你觉得合适的(称谓)是什么呢,是打工者吗?

2.李:其实无所谓,工人嘛,我感觉,就是工人。

3.董:工人,或者新工人?

4.李:我们是用新工人,打工的,都可以,其实真正的身份,就是工人,惯用的就是打工者,我跟他们都讲了(不要用“农民工”这个称谓),有的人不能理解,有的工人就认为自己是(农民工),这类工人我认为他还是需要启蒙的,他没有群体意识和权利意识。

【田野日志2018-Li-133】

案例三呈现的对话是李先生对周围人,尤其是他的熟人和朋友使用“农民工”一词的看法。李先生18岁来到北京打工,2002年和工友们一起创办了打工青年艺术团,利用业余时间为工友们表演自编自演的文艺作品。作为城乡流动人口中的一员,并且长期生活在他们中间,受访人(下文称为“李先生”)的看法在这一群体中具有很好的代表性。同时,由于长期服务于这一群体,李先生的观点对这一群体有一定的引领作用。

笔者到访的时候,李先生正在电脑上和朋友在线讨论问题,笔者在旁边等了一段时间。这期间笔者观察到他们讨论得很激烈,李先生有些情绪激动,因此在他们讨论结束后笔者询问了讨论情况。原来他们在争论“农民工”这一称谓是否合适。在随后的交谈中,李先生把这些人分为3类。第一类是“年纪大的人”,他们已经形成了一种固定的思维模式并且习惯了使用“农民工”一词,因此劝说他们不再使用这个词非常困难。第二类人是“不太熟”的人,李先生和他们交流机会少,“一年也见不到两面”,因此劝说他们是“没有必要”的。第三类人是李先生的朋友或者熟人。当李先生明确告知他们不应该使用这个称谓,他们仍然继续使用,这令李先生不满。

李先生比较倾向于哪个称谓呢?笔者猜测“打工者”和“新工人”应该是可能的选项(话轮1和3)。对于李先生来说,“打工者”“新工人”都是可以的,但是“工人”才是最合适的称谓。为什么“工人”比“新工人”更贴切呢?二者之间的区别是什么呢?用李先生自己的话来解释,“工人嘛,我感觉,就是工人”(话轮2)和“其实真正的身份,就是工人”(话轮4)。可以看出,李先生认为他们做的是工人的工作,本质上就是工人,所以没有必要从工人群体中把他们区分出来。

李先生对于工人身份的认同,与案例二中菲菲的城市身份认同有相似之处,都是既需要自我认同、又需要他人认可才能建立起来的身份。不过和菲菲不同的是,李先生构建的不是个体身份,而是群体身份(Agha 2003),但是这个群体身份没有得到群体的广泛认同,“有的工人就认为自己是(农民工)”(话轮4)。这种社会结构层面的定式思维被人们不断重复,并被弱势群体自身所内化,传递给他们周围的人以及他们的下一代,使之更加固化和难以改变(Bourdieu 1987)。对于这种情况,李先生认为“他还是需要启蒙的,他没有群体意识和权利意识”,这也就是他和同伴们创办打工社区的原因之一。

三、讨论:从“农民工”到工人

从宏观视角来看,农村“荒漠化”、新农村建设等问题都亟待解决;劳动力回流現象逐渐显现;城镇的多元化发展,如卫星城模式,也需要不断探索和创新。然而对于留在城市工作和生活的城乡劳动力来说,他们和他们的下一代如何构建身份认同,如何长期发展,以及如何有尊严地生活,是每个人乃至整个社会都要面对的时代命题。同时,一个社会如何对待弱势群体,是其文明发展和社会公正程度的重要标志之一。

本文通过对民族志语言景观语料以及访谈语料的分析,探讨城乡劳动力人口及其子女的语言身份认同。从“打工者”到“流动”人口和“流动”儿童,再到“新工人”,该城中村的多处景观语料反映出他们为摆脱“农民工”这一边缘化称谓所做的努力,以及不断探索和构建其群体身份认同的尝试。城中村中儿童的访谈显示,许多打工子女在城市中长大,对城市的认同相对较高。虽然也有例外,但是在我们的田野调查中持有这一看法的儿童和青少年比较普遍。与他们的父辈“落叶归根”的观念相反,“打工二代”通常不认为自己迟早要回归农村。不过,由于升学的要求,他们却是面临“回老家”最为迫切的一个群体。这与笔者在其他田野调查(如2005~2007年在北京宣武区某公立小学的田野调查和2009~2011年在石景山区某打工子弟学校的田野调查)中得出的结论相呼应(Dong 2009,2011)。

对李先生的访谈则把这一群体身份认同推向一个新高度。从田野调查前期的语言景观研究来看,“新工人”也许是这一群体接受度最高的称谓。不过李先生的回答表明,“新工人”中的“新”是没有必要的,因为他们做的是和工人一样的工作,他们实际上已经是工人,为什么要以“新”来进行区分呢?如果他们是“新工人”,谁才是(真正的)工人呢?从“农民工”到“工人”看似是几个字的区别,实则反映出他们常年服务的城市对他们的贡献和身份的认可。然而这一称谓能否确立还需要满足几个重要的条件。首先需要得到群体内部的广泛认同。正如李先生所说,当许多城乡劳动力人口使用“农民工”指代自身、并且不对这一称谓背后的污名化含义进行反思时,他们的“工人”群体身份是难以形成的。其次,当广大市民对“农民工”称谓习以为常和熟视无睹时,仍然认为他们在失去劳动能力时应该回归农村,城乡劳动力人口在城市中就难以获得归属感和认同感。更重要的是,当大众传媒和知识界权威话语持续使用“农民工”指代这一群体时,人们的观念不断被固化,改变就愈发困难。

因此,笔者认同李先生的工人身份,认为他们从事工业生产和服务业工作,和工人没有区别。但不论是普通市民、媒体学界还是一些城乡劳动力自身,都需要对他们的劳动付出和社会身份进行更加深入的思考和认识。他们在城市安家落户,养育子女,做着与城市工人一样的工作,理应和其他市民享有同等机会和权益,获得同样的社会认同和社会地位。但现实情况却是,他们被社会以多种方式区隔,他们的付出常常不被“看见”,他们的声音难以被“听到”。从“农民工”到工人,城乡劳动力自身和整个社会都还有很长的路要走。

参考文献

蔡 鹏,严 荣 2020 《新市民的住房问题及其解决路径》,《同济大学学报(社会科学版)》第1期。

陈胜昌,等 2005 《城市化的国际经验与中国城市化进程和战略》,载中国生产力协会《2004中国生产力发展研究报告》,北京:中国统计出版社。

董 洁 2011 《北京农民工子弟语言使用与身份认同调查》,载教育部语言文字信息管理司《中國语言生活状况报告2011》。北京:商务印书馆。

董 洁 2014 《民族志研究视角下的语言身份认同:两例北京农民工子女个案》。《语言学研究》第1期。

董 洁 2016 《“城市新移民”的语言身份认同》,《语言战略研究》第1期。

付义荣 2016 《中国新生代农民工的语言使用与社会认同》,北京:中国社会科学出版社。

黄典林 2013 《从“盲流”到“新工人阶级”——近三十年〈人民日报〉新闻话语对农民工群体的意识形态重构》,《现代传播》第9期。

蒋飞云 2019 《新时代文化育人促进新市民文明素质提升研究》,《长沙大学学报》第6期。

刘玉屏 2010 《城市适应:农民工语言行为研究》,北京:中央民族大学出版社。

吕 途 2013 《中国新工人:迷失与崛起》,北京:法律出版社。

吕 途 2014 《中国新工人:文化与命运》,北京:法律出版社。

吕 途 2017 《中国新工人:女工传记》,北京:生活·读书·新知三联书店。

石 凤 2018 《广西新生代农民工语言状况及城市融入调查研究》,《智库时代》第33期。

宋 晖 2013 《当代新型劳工文化的主体建构与传播:以北京皮村为例》,《中国劳动关系学院学报》第6期。

汪 晖 2014 《两种新穷人及其未来——阶级政治的衰落、再形成与新穷人的尊严政治》,《开放时代》第6期。

王晓华 2019 《新市民子女融入性养成教育的路径探索》,《教育观察》第21期。

夏 历 2007 《在京农民工语言状况研究》,中国传媒大学博士学位论文。

夏 历 2017 《农民工语言城市化研究》,北京:中国社会科学出版社。

袁长庚 2015 《怎样讲述“新工人”:当代史、新农村与世界经验》,《中国图书评论》第5期。

Agha, A. 2003. The social life of cultural value. Language & Communication 23 (3–4), 231–273.

Bateman, N. & G. Milne. 1983. A Roman harbour in London; Excavations and observations near Pudding Lane, City of London 1979–82. Britannia 14, 207–226.

Berry, J. W. 2005. Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations 29(6), 697–712.

Blommaert, J. 2005. Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. 1987. In other words. In: J. Revel & L. Hunt (eds.), Histories. French Constructions of the Past, 514–520. New York: The New Press.

De Fina, A., D. Schiffrin & M. Bamberg. 2006. Introduction. In: A. De Fina (ed.), Discourse and Identity, 1–23. Cambridge: Cambridge University Press.

Dong, J. 2009. ‘Isnt it enough to be a Chinese speaker: Language ideology and migrant identity construction in a public primary school in Beijing. Language & Communication 29(2), 115–126.

Dong, J. 2011. Discourse, Identity, and Chinas Internal Migration: The Long March to the City. Clevedon: Multilingual Matters.

Dong, J. 2013. When modern public space encounters postmodern migration: Abnormality and the making of migrant identities. Sociolinguistic Studies 6(2), 239–258.

Dong, J. 2017. The Sociolinguistics of Voice in Globalising China. London: Routledge. https://www.routledge.com/The-Sociolinguistics-of-Voice-in-Globalising-China/Dong/p/book/9781138798809.

Dong, J. 2020. Global learning from the periphery: An ethnographic study of a Chinese urban migrant school. Sustainability 12(1), 381.

Dong, J. & J. Blommaert. 2009. Space, scale and accents: Constructing migrant identity in Beijing. Multilingua 28(1), 1–24.

Sun, W. 2014. Subaltern China: Rural Migrants, Media, and Cultural Practice. New York: Rowman & Littlefield.

Zhang, Q. 2005. A Chinese yuppie in Beijing: Phonological variation and the construction of a new professional identity. Language in Society 34, 431–466.

责任编辑:魏晓明