基于能源活动的碳排放清单及减排措施研究*

——以广州市为例

2021-06-01谢鹏程王文军廖翠萍王文秀赵黛青

谢鹏程 王文军 廖翠萍 王文秀 赵黛青

(中国科学院广州能源研究所,广东 广州 510610)

广州市作为“国家低碳城市试点”和“中国达峰先锋城市联盟”之一,在实现碳达峰和碳中和进程中必然要起到率先示范作用,但目前仍存在巨大的挑战。笔者在对广州市近几年温室气体排放清单跟踪研究的基础上,着重分析能源活动碳排放特征和变化趋势,并解析引起这种变化趋势的深层原因,提出减少碳排放的应对策略,旨在提高节能减碳政策的靶向性,从而有效控制广州市碳排放。目前,国内对城市温室气体排放清单的研究主要集中在城市温室气体排放现状[1-4]和排放趋势[5-7]的研究,深入分析能源活动的文章较少,希望本研究能为我国其他城市能源活动碳减排提供借鉴。

1 广州市能源活动碳排放清单编制方法

本研究在综合《2006年IPCC国家温室气体清单指南》《省级温室气体清单编制指南(试行)》《城市温室气体核算工具指南》的基础上,开发了广州市能源活动碳排放清单编制方法。

能源活动包括化石燃料燃烧活动、生物质燃料燃烧活动、煤炭开采和矿后活动逃逸、石油和天然气系统逃逸4大块。根据2010—2016年的研究结果,广州市化石燃料燃烧活动产生的碳排放占能源活动碳排放总量的99.9%,因此,可将化石燃料燃烧活动产生的碳排放近似等同于能源活动碳排放。

1.1 活动水平数据来源

按照《省级温室气体清单编制指南(试行)》的划分,化石燃料燃烧活动包括能源工业、农业、工业、建筑业、交通运输、服务业、居民生活7个部门。能源工业包括火力发电和供热,活动水平数据即能源消费量数据均来源于企业实地调研。农业、工业、建筑业、居民生活、第三产业的活动水平数据均来源于广州市统计年鉴,服务业活动水平数据为第三产业扣除交通运输活动水平数据。需要特别说明的是,由于2015年开展了新一轮全国经济普查,广州市2010—2013年能源消费数据采用普查后的新数据。

交通运输指营运交通,包括道路交通、轨道交通、航空及水运。交通运输活动水平数据即能源消费量计算方法如下:

El=∑Ql×Sl×Vl

(1)

Em=∑Qm×Ym

(2)

式中:El为机动车(出租车、公交车)l的能源消费量,t;Ql为机动车l的保有量,来源于广州市统计年鉴;Sl为机动车l的年运行路程,km;Vl为机动车l单位路程能源消费量,t/km,来源于广州市交通规划研究院调研数据;Em为交通工具(道路、轨道、航空、水运)m的能源消费量,t;Qm为交通工具m的客运或货运周转量,人·km或t·km,来源于广州市统计年鉴;Ym为交通工具m单位周转量的能源消费量,t/(人·km)或t/(t·km),来源于广州市交通规划研究院调研数据。

1.2 排放因子的选择与确定

能源工业、工业部门排放因子均采用《广东省企业(单位)二氧化碳排放新报告通则》,其他部门的排放因子均采用《省级温室气体清单编制指南(试行)》的排放因子。本研究最终确定各燃料品种碳排放因子:天然气19.3×10-4~21.65×10-4t/m3、煤炭1.56~2.64 t/t、燃料油2.98~3.24 t/t、柴油3.159 t/t、汽油2.985 t/t、液化石油气3.165 t/t、煤油3.095 t/t。

2 广州市能源活动碳排放特征分析

2.1 碳排放总量特征

广州市能源活动碳排放总量呈逐年上升趋势,2016年能源活动碳排放总量为8 812万t(见表1),较2010年增加1 197万t,增长率为15.72%。2010—2016年,广州市以年均2.5%的碳排放增速支撑了地区GDP年均10.5%的增长,年均能源消费增速为4.3%,与碳排放量总体变化趋势相吻合,碳排放量年增幅小于能源消费年增幅。

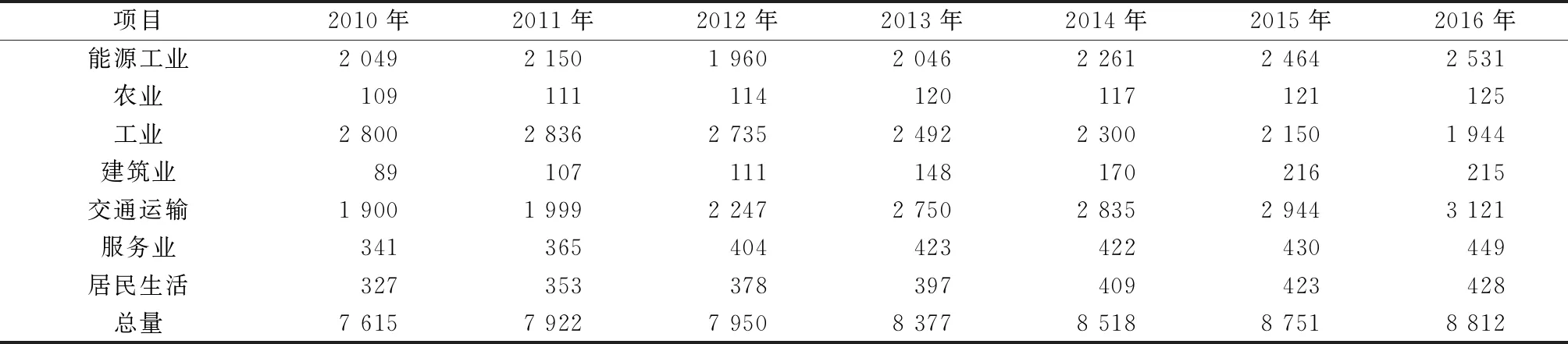

表1 广州市2010—2016年能源活动各部门碳排放量

能源活动中,每年能源工业、工业和交通运输碳排放量总和约占能源活动碳排放总量的86%。工业碳排放量占比逐年下降,交通运输碳排放量占比逐年增加,2013年交通运输碳排放量首次超越工业,成为能源活动最大的碳排放部门。

工业部门节能减排一直是广州市低碳发展工作的重点,随着广州市“退二进三”战略的推进,工业部门能源活动水平增速逐渐放缓,特别是钢铁、石化、水泥、造纸等传统高耗能产业。工业碳排放量总体呈现持续下降的趋势,成为广州市目前唯一已实现碳排放达峰的部门。

交通客运量和货运量逐年递增,交通运输用能持续增长,相应的碳排放也逐年增加。

随着终端消费部门电气化水平的提高,全社会电力消费需求渐增,能源工业能源消费量和碳排放亦平稳增长。

服务业、居民生活温室气体排放清单核算只考虑除电力外的能源品种,因此这两个部门的碳排放量虽然总体逐年增长,但占比不大。考虑到这两个部门的电力消费约占广州市全年用电量的50%,因此在不断提高建筑用能效率的同时,应大力倡导低碳生活方式,以减少电力消费引起的间接碳排放。

2.2 碳排放强度特征

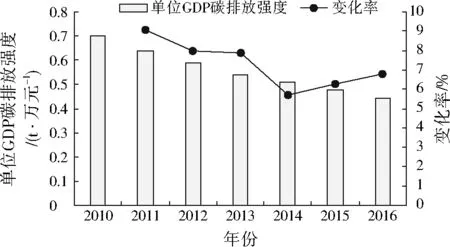

广州市单位GDP碳排放强度呈逐年下降趋势,2016年单位GDP碳排放强度为0.45 t/万元(见图1),比2010年下降了36.5%,低于广东省平均水平[8]。单位GDP碳排放强度下降的主要动力来自于能效提高和煤炭消费比例的大幅下降。近年来,广州市建立和完善了固定资产投资项目节能评审制度,严格限制高耗能产业发展,陆续出台了《广州市供给侧结构性改革总体方案》和《广州制造2025战略规划》,大力发展先进制造业、改造提升传统优势产业、培育壮大新兴产业。同时,积极推广节能先进技术,设立节能专项资金,支持工业、建筑、交通、公共机构及其他领域的节能改造、清洁生产等工作。大力推进能源结构调整优化,逐步提高电力和天然气的使用比例,以部分取代煤炭、油品的消费量。

图1 广州市单位GDP碳排放强度Fig.1 Carbon emission intensity of per unit of GDP in Guangzhou

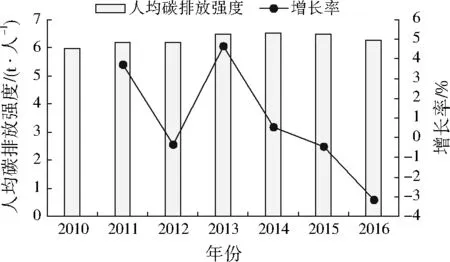

广州市人均碳排放强度总体呈上升趋势,从2010年的5.99 t/人上升到2016年的6.28 t/人(见图2),增幅为4.8%。2010—2016年,广州市人口增速逐步加快,从2011年增速0.3%增长到2016年的4.0%,碳排放增速则相对缓慢,特别是2012、2016年,碳排放增速不到1%,因此2012、2016年人均碳排放强度较上年下降。

图2 广州市人均碳排放强度Fig.2 Per capita carbon emission intensity in Guangzhou

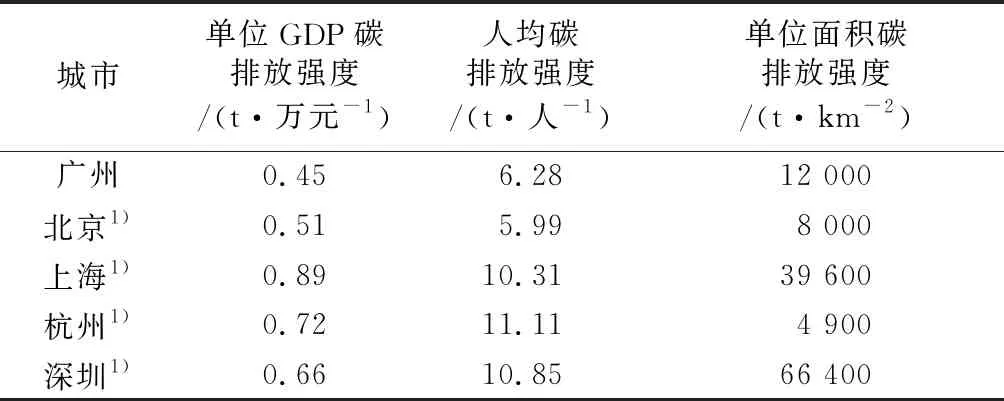

为分析广州市能源活动碳排放的合理性,将估算结果与我国其他城市进行比较,结果见表2。各城市之间的人均、单位GDP、单位面积碳排放强度均有较大差异,广州市人均、单位GDP、单位面积碳排放强度处于较好水平。

表2 不同城市2016年碳排放指标情况

2.3 碳排放结构特征

根据表1计算,2010—2016年,2016年工业碳排放量占比较2010年下降了15百分点,2016年交通运输碳排放量占比较2010年增加了10百分点,其他部门碳排放占比较稳定。从各部门碳排放增量来看,2016年相对于2010年,最大增量来源于交通运输,占增量总量的59.4%,其次是能源工业,占增量总量的23.5%,建筑业、服务业、居民生活、农业分别占增量总量的6.1%、5.3%、4.9%、0.8%。

从能源消费品种来看,2016年广州市油品消费约占能源消费总量的60%,主要用于交通领域汽、柴油消费、飞机航空煤油消费;煤炭消费约占能源消费总量的25%,主要用于本地发电(含供热)。2016年油品消费产生的碳排放63%来源于交通运输,煤炭消费产生的碳排放78%来源于能源工业(即火力发电和供热)。天然气消费主要用于城乡居民和工商业用户,以及热电联产和分布式能源站等项目。

从各类能源品种碳排放增量来看,2010—2012年,煤炭燃烧排放是广州市碳排放的主要来源,占年度能源活动碳排放总量的45%以上。从2013年开始,煤炭燃烧碳排放占比逐年下降,2016年煤炭燃烧碳排放量占比从2010年的55%下降为34%。油品燃烧排放逐年增加,成为碳排放的主要来源,主要原因在于交通部门油品消耗量的增长。2016年,油品燃烧碳排放量占能源活动碳排放总量的58%,较2010年占比增加了18百分点。随着天然气消费量的增长,其产生的碳排放也逐年增加,但其所占的比例仍较小,2016年天然气燃烧碳排放量占能源活动碳排放总量的6%。

3 广州市重点碳排放领域及减排应对措施

广州市能源活动中,工业碳排放已率先达到峰值,交通运输和能源工业是目前碳排放增量的主要来源。根据《广州市综合交通发展第十三个五年规划》和《广州市能源发展第十三个五年规划(2016—2020年)》,广州市2020年中心城区公共交通占机动化出行比例提高至65%,电力装机容量将达到1 000万kW,实现电力自给率达到45%,因此,交通运输和能源工业将会保持发展势头,这两个部门也将是未来广州市碳减排最关键的部门。

3.1 交通运输

交通运输部门是广州市目前能源活动领域碳排放量最大的部门。交通运输分为道路、轨道、水运和航空,从4类运输方式的碳排放趋势来看,2010—2016年均呈逐年增加态势。航空和道路是交通运输碳排放量最大的两个部门,2016年分别约占交通运输碳排放量的46%和28%,水路占15%,轨道占11%。可见,航空和道路运输的减排对广州市整个交通运输的减排起着至关重要的作用。航空运输包括航空客运和航空货运,燃料为煤油。航空客运碳排放量约占航空运输碳排放总量的90%,单位周转量能耗折标准煤为0.102 kg/(人·km),远高于水运客运(0.009 kg/(人·km))和铁路客运(0.004 kg/(人·km))。道路运输包括道路客运和道路货运,其中道路货运碳排放量占道路运输碳排放总量的90%以上。目前,广州市道路货运以柴油车为主,单位周转量能耗折标准煤为0.062 kg/(t·km),远高于水运和铁路货运(0.004 kg /(t·km))。

因此,交通运输减排可从以下入手:(1)交通运输方式的转变,鉴于道路货运的高能耗,可将道路货运分流一部分到水运或铁路货运;针对航空客运的高能耗,可通过增加铁路或水运的客流量减少飞行压力。(2)提升交通运输的能源效率,城际客运和货运交通工具的能效提升将主要依靠技术进步和管理水平的提升[9]。(3)调整交通运输的能源结构。生物燃油作为可再生能源开发利用的重要方向,被认为是目前实现航空运输零排放的重要途径,通过提高生物燃油的使用比例,将大大降低航空运输的碳排放。同时,大力推进清洁能源如天然气在道路运输中的应用。

3.2 能源工业

广州市2016年能源工业碳排放量占能源活动排放总量的29%。广州市目前能源工业包括13家电厂(3家为纯发电、10家为热电联产;10家为燃煤发电机组、3家为天然气发电机组),燃煤、燃气装机容量分别为5 080、1 328 MW,4家企业自备电厂热电联产外供。广州市燃煤、燃气机组平均供电煤耗折标准煤分别为0.348、0.247 kg/(kW·h),最优值折标准煤分别为0.318、0.233 kg/(kW·h)。根据《广东省能源消费总量控制工作方案》,广东发电机组平均供电单耗折标准煤、国际发电机组平均供电单耗折标准煤先进值分别为0.310、0.288 kg/(kW·h),与其相比,广州市燃煤机组平均供电煤耗分别高出12%、21%。

广州市发电机组能效水平还有较大的提升空间,可从以下方面着手:(1)淘汰落后小火电机组,对本地燃煤机组进行大容量、高效率、低污染的综合升级改进,打造高效清洁的燃煤发电资源,推动燃煤发电从提供基荷电力向提供调峰和辅助服务转变;(2)通过实施“煤炭减量替代”“煤改气”等措施,提高天然气发电装机容量和利用小时数,建立燃气发电的主导地位;(3)加大火电机组节能减碳措施的强度,对标国内、国际先进水平,推动火电机组提高发电效率,实现到2020年全市在役燃煤机组平均供电煤耗折标准煤低于0.310 kg/(kW·h),到2025年低于0.305 kg/(kW·h),到2030年低于0.300 kg/(kW·h);(4)因地制宜开发太阳能发电资源,推动太阳能发电成为中远期可再生能源发展的主力军;(5)由于广州市严重依赖外部电力输入,外购电结构也直接影响着其碳排放达峰,因此需提高外购电力中可再生能源电力的比例。

4 政策建议

总体而言,广州市能源活动碳排放总量不大,排放结构合理,排放效率较高,主要是由于现有的产业结构和能源结构较优。建议广州市从以下方面,强化碳排放控制:

(1) 进一步提高服务业比例,推进产业机构进一步优化。2016年,广州市第三产业碳排放效率为0.254 0 t/万元,而第二产业为0.818 5 t/万元,第三产业碳排放效率明显较高。因此,进一步提高服务业比例,对于广州市控制碳排放量,具有显著效果。建议大力发展信息服务、金融服务、现代物流、科技服务等生产性服务业,促进制造业与现代服务业的深度融合、协同发展。以产业智慧化为导向,鼓励支持现有企业向产业价值链高端拓展,以智慧产业化为导向,培育引进新型、高端产业,推进产业转型升级。

(2) 以煤炭减量替代为重点,推进能源结构进一步优化。目前,广州市煤炭、油品、天然气燃烧碳排放量比例由2010年的55∶42∶3调整为2016年的34∶60∶6。煤炭消费下降,但煤炭、油品消费所占份额仍然很大。未来在清洁能源竞争力提高、工业产业升级的背景下,能源结构向清洁化、低碳化发展已成必然,减少工业用煤对控制煤炭消费总量尤为重要,“去煤化”将是工业部门能源结构调整的重点。扩大天然气利用规模,加快推进工业燃料和交通燃油替代,建设一批各具特色、冷热电三联供的天然气分布式能源站。积极发展可再生能源,提高可再生能源占能源消费的比例。

(3) 大力发展绿色交通,践行绿色出行理念。广州市作为国家节能与新能源汽车示范推广试点城市,建议大力发展高承载力的公共交通工具,推行集约化出行公交模式。提升港口、航道等基础设施服务能力,完善内河航道与疏港铁路、公路等集疏运网络,加强对外铁路、公路运输通道建设,积极推进铁路引入港口和机场,加快发展铁水、公铁、空铁、江河海联运的无缝对接。加快面向长距离、大载荷电动汽车及氢燃料电池车技术研发进程,促进面向空运和海洋的清洁燃料替代技术和动力装备技术研发,提高天然气车/船占公路客/货车和水路货船的比例;积极推进生物燃油在航空和水路运输领域的示范和推广。

(4) 以高耗能企业为重点,推进行业能效提升。广州市重点耗能企业主要包括电力、热力生产和供应业、纺织业、石化、金属制品业等,在能源消费总量和碳排放强度双重控制下,能效水平低的部分产业必将退出产能,为优势产业腾出能耗空间。目前,广州市电力、纺织、建材等行业的能效水平尚未达到国内和国际领先水平,尚有较大的提升空间,通过压缩过剩产能、推广低碳产品、推进园区集中供热、鼓励余热利用,实施节能技改等方式,着力提高高耗能行业产业能效。对新建产能,以世界先进技术和能效水平为准绳,高起点建设具有世界先进水平的标杆工厂。

(5) 以宣传示范为重点,倡导低碳生活模式。2016年,广州市居民生活碳排放量约占能源活动碳排放总量的5%。通过使用节能电器、倡导绿色低碳生活方式、减少无效能耗、鼓励步行或公共交通出行方式等实现居民生活部门的碳减排。积极开展低碳社区、低碳园区等示范试点,加大对低碳、循环理念的传播力度,着力引导全市人民生活模式的低碳化。