达里诺尔湖水质污染物空间分布特征及来源解析*

2021-06-01马淑芹

王 璐 赵 茜 王 晓 陈 焰 马淑芹 薛 婕 孙 伟 夏 瑞#

(1.中国环境科学研究院,北京 100012;2.北京师范大学水科学研究院,北京 100875;3.中国海洋大学环境科学与工程学院,山东 青岛 266100)

湖泊作为重要的水源载体,在维持区域生态平衡和水分循环中发挥着重要作用,具有巨大的经济价值[1]。近年来,在气候变暖和人类活动双重作用下,湖泊水量锐减、水质污染和富营养化等问题日益严重,对湖泊生态系统的健康造成了严重威胁,进而对经济社会发展呈现出负效应[2]。国内外许多学者对湖泊水质污染状况进行了诸多研究。李娜等[3]研究表明,全国五大湖区22个典型湖泊中,50%以上的湖泊处于不同程度的富营养化状态。秦伯强[4]研究发现,全国五大湖泊中的太湖、巢湖均已出现水体富营养化,部分湖区频发蓝藻水华。另外,洞庭湖[5-6]、滇池[7-8]的水质也不容乐观,水质不断恶化。王思梦等[9]发现,青菱湖TP和TN严重超标。TP和TN能为藻类提供必要的营养物质,大量的营养盐促使藻类激增,增加藻华发生的频率和强度,导致生态系统退化[10]。

达里诺尔湖是内蒙古第二大湖,是当地重要的渔业生产基地,还是许多珍稀鸟类的栖息地。然而,随着人为干扰的加剧,达里诺尔湖目前面临诸多问题,如水环境污染严重[11]、湿地退化现象严重[12]、水体面积呈现逐年萎缩[13]。近年来关于达里诺尔湖水化学成分、水生物的研究较多,但对达里诺尔湖湖区污染来源的研究鲜有报道。本研究基于野外监测与室内分析,研究达里诺尔湖水质现状、污染物空间分布,分析其可能来源,以期为管理部门提供可实施的管控措施及建议。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

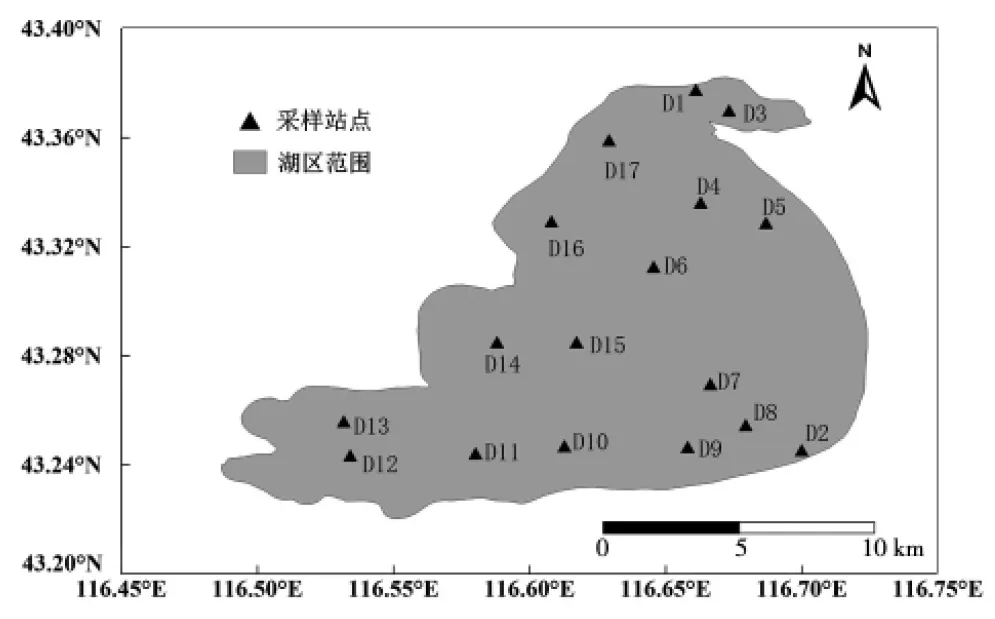

达里诺尔湖(中心坐标43°16′37″N、116°37′36″E)位于内蒙古赤峰市克什克腾旗西部,处于东亚夏季风边缘地带,降水量少,寒暑气候变化剧烈,降雨多集中在夏季,气温也在7月达到最高,为36~43 ℃。达里诺尔湖面积约238 km2,水深由东南向西北逐渐降低,最大水深13.0 m,平均水深6.7 m。达里诺尔湖位置关键,是自然保护区的核心,也是内蒙古重要的水源地。文献调研发现,该流域秋季污染较严重[14]。受赤峰市生态环境局委托,本研究团队按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)中的湖泊水库采样点布设原则,于2018年9月在达里诺尔湖设置17个采样点进行野外调查,每个采样点采3个平行样品。采样点布设见图1。

图1 达里诺尔湖区采样点分布Fig.1 Distribution of sampling sites at Dalinuoer Lake

1.2 水体理化指标的测定

选取达里诺尔湖7个具有代表性的水质指标(DO、COD、氨氮、TN、TP、总溶解性磷(DTP)、溶解性有机碳(DOC))进行监测。其中,DO利用多参数水质监测分析仪(Horiba)于现场测定;COD、氨氮、TN、TP、DTP和DOC通过采集3个500 mL平行水样,低温避光保存运送至实验室,48 h内参照文献[15]进行测定。

1.3 分析方法

采用克里金插值法对达里诺尔湖的水质污染现状进行分析。为识别该流域关键影响因子,对水质指标进行主成分分析(PCA)。将筛选出的主要环境变量进行聚类分析(CA),判别其污染来源。进行CA前,对主要环境变量进行归一化。为分析主要环境变量的时空分布差异性,对CA分组结果进行K-W非参数检验。

2 结果与讨论

2.1 水质污染现状

在《内蒙古自治区水功能区划》(内政字〔2010〕246号)中,达里诺尔湖目标水质为Ⅲ类水体。但根据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002),达里诺尔湖位于达里诺尔国家级自然保护区内,因此按达里诺尔湖为Ⅰ类水体进行水质评价。

湖区DO为7.70~10.76 mg/L,平均值为9.83 mg/L;COD为31.95~282.36 mg/L,平均值为134.79 mg/L;氨氮为3.00~5.18 mg/L,平均值为3.67 mg/L;TN为3.45~5.94 mg/L,平均值为3.99 mg/L;TP为0.40~0.65 mg/L,平均值为0.54 mg/L;DTP为0.43~0.62 mg/L,平均值为0.51 mg/L;DOC为87.74~97.97 mg/L,平均值为93.27 mg/L。本次17个采样点除DO外,其他均超过Ⅰ类水质标准,其中COD、氨氮、TN、TP分别超过Ⅰ类水质标准的7.99、23.47、38.90、53.00倍。各采样点均为GB 3838—2002中劣Ⅴ类水质,COD、氨氮、TN、TP超标率为100%。

由此可见,达里诺尔湖营养盐污染现象较严重。而湖区周围无明显工业企业污染源[16],因此湖区内营养盐及有机物主要由地表径流而来。另外,达里诺尔湖气候干旱,且属于封闭性湖泊,湖水年蒸发量超过补给量,水位持续下降,湖水不断浓缩[17],这也可能是导致湖泊中TN、TP不断增加、水质变差的原因。

2.2 关键影响要素识别

利用SPSS 22对达里诺尔湖2018年9月的17个采样点7个水质指标进行PCA,在进行分析前,先对数据进行KMO检验与Bartlett球形检验,经过检验得出的Bartlett球形检验的p为0.005、KMO值为0.615,因此可进行PCA。7个水质指标提取值均大于0.6,且TN、氨氮、COD的提取值接近0.9,说明本研究中提取的公共因子能较好代表原始数据的主要信息。

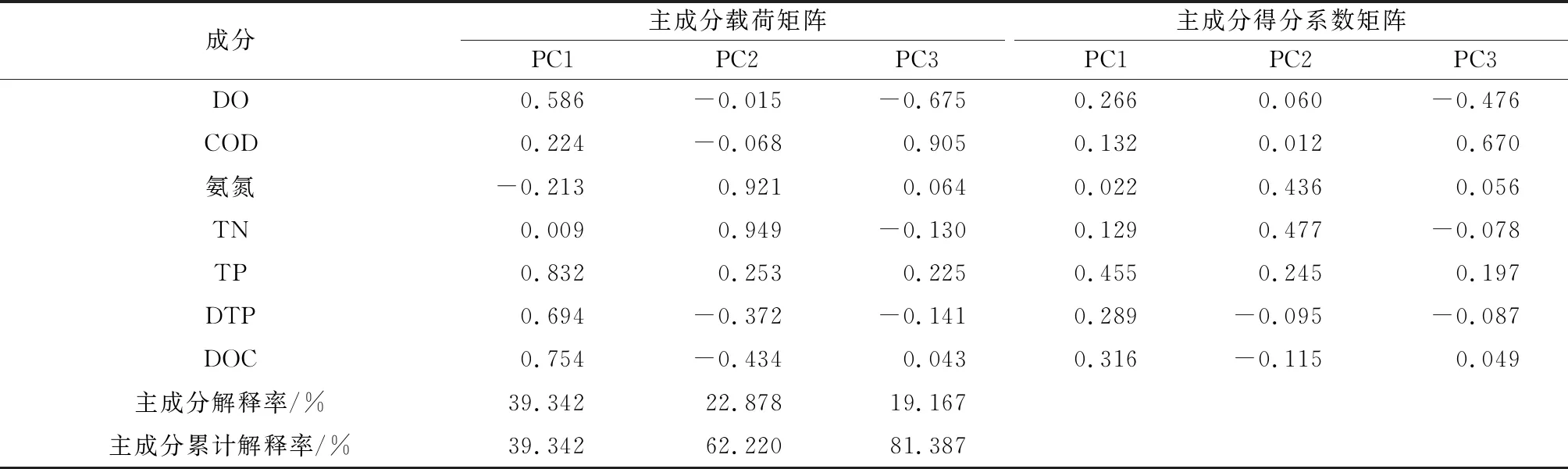

PCA共筛选出3个主成分,TP、DOC和DTP与第1主成分(PC1)呈显著正响应,因子载荷量分别为0.832、0.754和0.694;TN和氨氮与第2主成分(PC2)呈显著正响应,因子载荷量分别为0.949和0.921;DO与第3主成分(PC3)呈显著负响应,COD与PC3呈显著正响应,因子载荷量分别为-0.675和0.905(见表1)。PC1的解释率为39.342%,PC2的解释率为22.878%,累计解释率为62.220%(>50%)。用Origin 9.1将第1轴得分(F1)分别与TP、DOC、DTP进行线性拟合,第2轴得分(F2)分别与TN、氨氮进行拟合,分析主成分与原始数据之间的相关性,置信区间取95%,结果见图2。R2均大于0.4,p小于0.001,表明具有显著差异,与F1、F2呈显著响应的TP、DOC、DTP、TN和氨氮可较好反映达里诺尔湖的水质污染状况。由此可见,水质污染的主要驱动因子为氨氮、TN、TP、DTP、DOC,营养盐是达里诺尔湖流域主要的污染指标(累计解释率为62.220%),这与前人研究一致。

表1 主成分载荷矩阵和系数矩阵

2.3 关键影响要素的空间分布特征

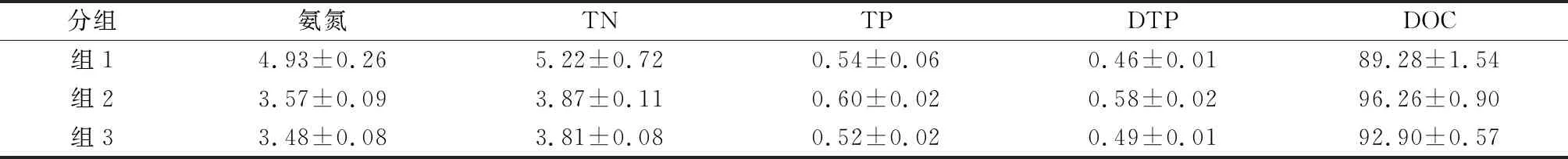

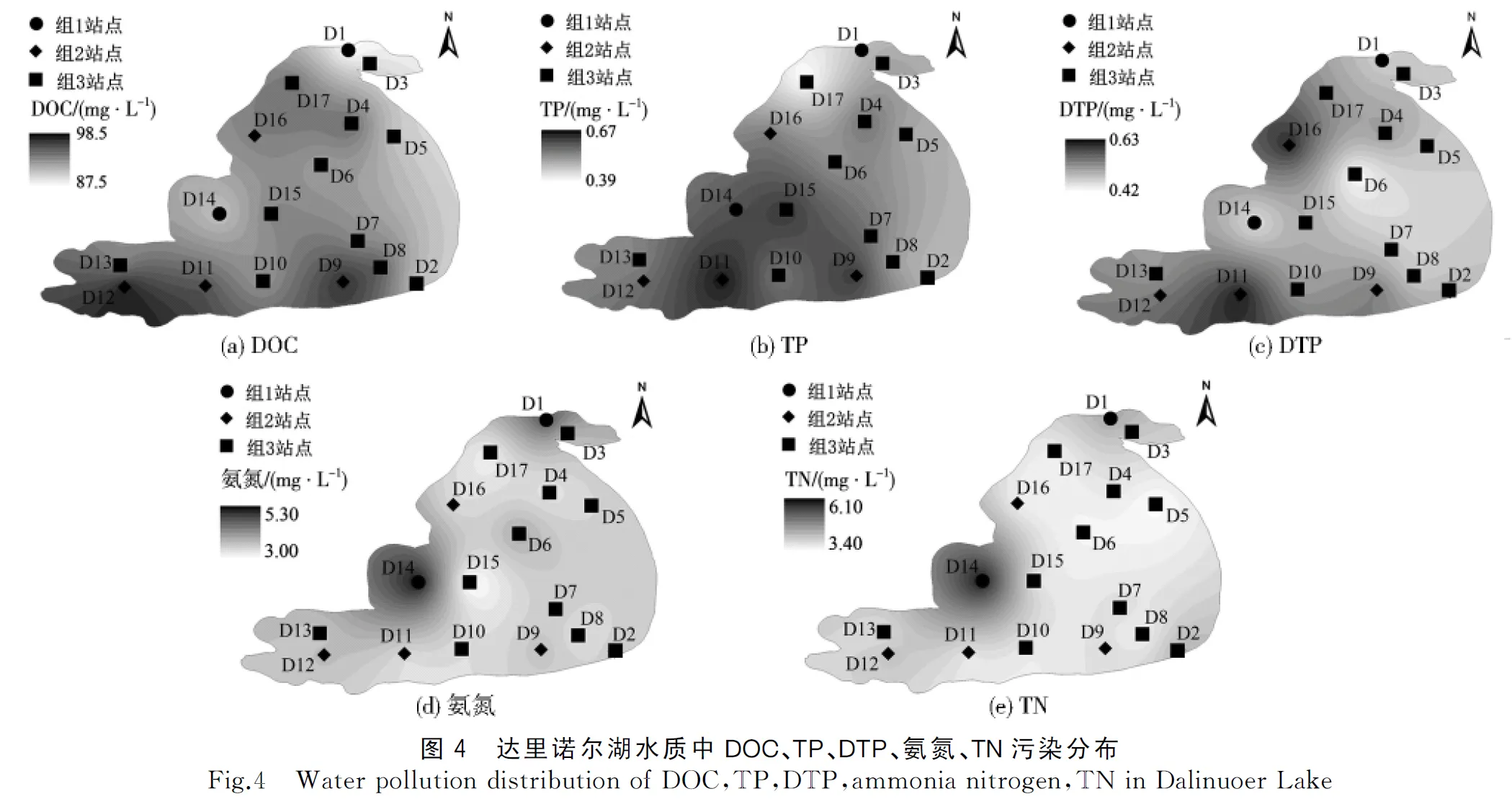

根据图3,基于采样点污染状况的相似性,将达里诺尔湖17个采样点分为3组:(1)组1(D1、D14)分布在达里诺尔湖的北岸和西岸;(2)组2(D9、D11、D12、D16)分布在达里诺尔湖南岸;(3)组3(D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D10、D13、D15、D17)集中在达里诺尔湖的北岸及湖中心。

由图4可见:DOC、TP的空间分布较相似,水质自西部至东部逐渐变好;DTP、氨氮、TN的空间分布较相似,在西北部出现个别高值点,总体看来水质依然由西部至东部逐渐变好;湖中心污染物浓度总体低于湖岸边。

达里诺尔湖营养盐浓度具有显著的空间差异性。由表2可见:组1的氨氮和TN较高,分别为(4.93±0.26)、(5.22±0.72) mg/L;组2的TP、DTP和DOC较高,分别为(0.60±0.02)、(0.58±0.02)、(96.26±0.90) mg/L;组3的氨氮、TN和TP最低,分别为(3.48±0.08)、(3.81±0.08)、(0.52±0.02) mg/L。由此可见,达里诺尔湖的氮污染主要集中于西岸,磷污染主要分布在西南岸,湖中心区域氮、磷污染状况较轻。

表2 主要环境要素空间差异性1)

2.4 主要污染物来源分析

通过现场调研,达里诺尔湖有4条入湖支流,分别为贡格尔河、亮子河、沙里河和耗来河。其中,贡格尔河入河口位于湖区东北部,水质较好,其入河水量占4条河流总补给量的75%[18],这可能是导致湖区东北侧水质好于南侧的原因。

湖区南侧氮磷浓度较高,这可能有以下原因:(1)入湖支流。湖区东南侧有亮子河及耗来河2条入湖支流,入湖支流的汇入会导致湖区污染物增加。(2)鸟类粪便。南岸为鸟类的栖息地,鸟类粪便会直接或间接流入湖体。(3)人类活动。南岸近些年已被开发成旅游区,9月为旅游旺季,人流量的增加也会导致污染物增多,且湖区东南岸临近达里诺尔湖周围最大的居民生活区(达日罕乌拉苏木),生活源会导致氮磷排放量的增加。南岸为沙地,污染物容易随地表水流入湖区,这可能是湖区南侧水质较差的原因。

因此,加强达里诺尔湖周围的生态治理,恢复植被及湿地,合理控制达里诺尔湖的经营与开发,在居民生活区配备管网及污水处理设施,减少人类活动对湖区的影响,是保护达里诺尔湖水环境、促进达里诺尔国家级自然保护区可持续发展的有效措施。

3 结 论

(1) 根据水质评价结果,达里诺尔湖水质较差,17个采样点均为GB 3838—2002中劣Ⅴ类水质,COD、氨氮、TN、TP超标率为100%,且分别超过Ⅰ类水质标准的7.99、23.47、38.90、53.00倍。

(2) 根据PCA结果,水质污染的主要驱动因子为氨氮、TN、TP、DTP、DOC,营养盐是达里诺尔湖流域主要的污染指标(累计解释率为62.220%)。

(3) 根据空间插值结果,达里诺尔湖水质由西部至东部逐渐变好,湖中心污染物浓度总体低于湖岸边,氮污染主要集中于西岸,磷污染主要分布在西南岸,湖中心区域氮、磷污染状况较轻。