心理行为干预结合护患沟通技巧对儿科门急诊静脉输液质量及家属心理压力的影响

2021-06-01黄建梅李翠娥

黄建梅,李翠娥

(泉州市儿童医院 1.急诊科;2.重症医学科,福建 泉州,362000)

静脉输液是儿科门急诊较常见的操作,具有起效快、效果好等特点。因儿童心理发育尚未成熟,在静脉输液过程中普遍存在躁动不安、反应强烈等表现,很可能导致静脉穿刺失败,或静脉输液时发生脱针等不良事件,影响静脉输液顺利进行[1-2]。儿科门急诊输液患儿人数多、流动性强,护理工作较繁重,故选择合适的护理方式至关重要。心理行为干预强调对外在行为和心理状态的干预,有助于减轻患者心理负担,促进疾病康复[3]。护患沟通是护理人员与患者之间信息沟通的过程,有效的护患沟通是构建和谐护患关系的基础,能促使患者积极配合治疗[4]。为此,本研究重点分析心理行为干预结合护患沟通技巧对儿科门急诊输液质量及家属心理压力的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

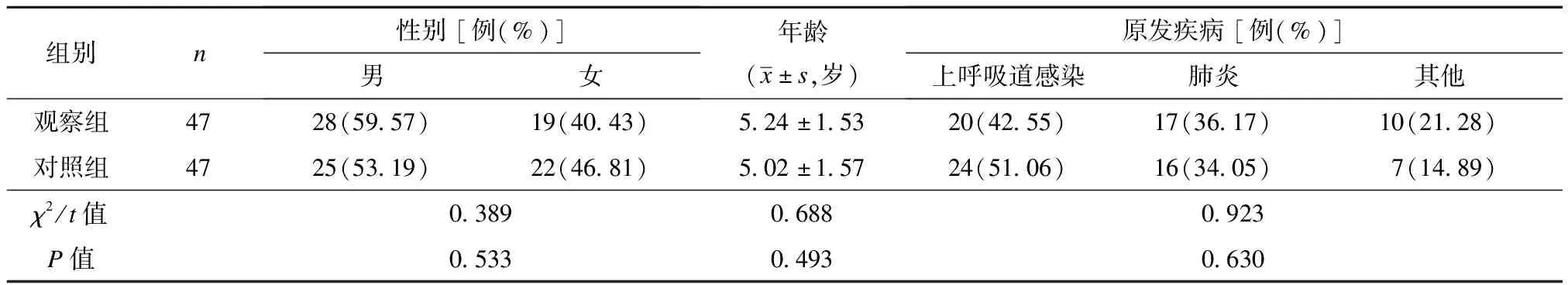

经泉州市儿童医院医学伦理委员会审核批准,选取2019年6月至2020年6月在泉州市儿童医院儿科门急诊进行静脉输液治疗的94例患儿作为研究对象。纳入标准:① 年龄≤12岁;② 手背静脉穿刺;③ 凝血功能正常;④ 患儿家属同意参与本研究。排除标准:① 聋、哑、痴呆患儿;② 合并脏器功能异常;③ 伴有精神系统疾病。依据随机数字表法将94例患儿分成对照组(47例)和观察组(47例)。2组患儿的性别、年龄及原发疾病经分析比较,均未见统计学差异(P均>0.05),见表1。

表1 2组患儿一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 常规护理 对照组患儿在静脉输液过程中给予常规护理。主要内容为:① 向患儿家属口头说明输液信息,解答其提出的疑问;② 严格按照医师开具的处方准确配制静脉输液药物,穿刺前需要评估患儿穿刺部位的皮肤与静脉状况,穿刺成功后需妥善固定;③ 医护人员与患儿家属共同观察静脉输液期间有无液体外渗等不良事件发生,患儿家属在患儿静脉输液期间如发现异常,要立即联系医护人员。

1.2.2 心理行为干预结合护患沟通技巧 在对照组护理方案的基础上,观察组患儿在输液过程中给予心理行为干预结合护患沟通技巧,具体内容如下。

1.2.2.1 心理行为干预 ① 环境:准备专门的静脉输液室,按幼儿园标准配置软、硬件,包括桌椅、电视机、已消毒玩具等;墙面可张贴卡通墙贴,静脉输液全程由家属陪同患儿,消除患儿对环境的陌生感。② 心理干预:静脉输液前可通过与患儿互动转移其注意力,如询问患儿“喜欢观看什么动画片”“喜欢什么游戏”等;若患儿年龄稍大,可向其耐心说明静脉输液的原因,同时强调输液治疗对恢复健康、减轻病情的益处,提升患儿接受度;若患儿抵触情绪强烈,建议家属陪同患儿在静脉输液室内玩玩具,直至其情绪稳定,告诉患儿顺利完成静脉输液后将给予其小红花、小贴画等奖励。③ 情感支持:争取让患儿家属积极配合整个静脉输液过程,医护人员提前向患儿家属说明在静脉输液过程中需要警惕可能发生的不良事件,如静脉输液部位有无液体外渗等,若有异常,立即告知医护人员。静脉输液过程中增加巡视次数,遇到外向型患儿可主动交流、积极互动,适时给予赞扬;遇到内向型患儿则语调温柔,面带微笑,以鼓励、安慰为主。④ 行为干预:运用通俗易懂的语言和简单的动作示范引导患儿配合完成静脉输液,如扎压脉带前,相应肢体下垂约2 min;提前准备温度适宜的暖水袋;手自然平伸,掌心朝下;拔针后能正确按压穿刺部位约4 min;医用胶布、棉球在穿刺部位至少留置1 h。

1.2.2.2 护患沟通技巧 ① 沟通原则:无论与患儿还是患儿家属沟通,均要做到积极主动、亲切真诚,在沟通过程中勿轻易打断患儿或患儿家属,要耐心聆听。患儿能正常表达时,要重视引导,帮助其正确表达真实感受,同时引导患儿及其家属进行开放式交流,视情况选择最恰当的交流方式。② 沟通技巧:在沟通过程中,医护人员要对患儿及其家属的表达给予及时反馈,注意用词得当、语气温和、使用敬语;医护人员应重视提升自身综合素质,不断提高理解和沟通能力。③ 沟通方式:以语言沟通为主,要注意文明用语,通过口头宣教、发放健康手册等提高患儿家属的认知程度。告知患儿家属坏消息时,要善用修饰语,表达时注意语速、语气等;在与患儿沟通时,要善用肢体语言,如巡视时轻握患儿小手、竖大拇指夸赞等。时间允许的情况下,还可通过做游戏、讲故事等方式拉近与患儿的距离。

1.3 观察指标

1.3.1 哭闹率、一次穿刺成功率 记录并统计2组患儿的哭闹率、一次穿刺成功率。

1.3.2 家属心理压力 在干预前后采用知觉心理压力量表(CPSS)[5]对2组患儿家属的心理压力进行评价,CPSS含14个条目,各条目评分1~5分,得分14~70分,得分越高表明心理压力越重。

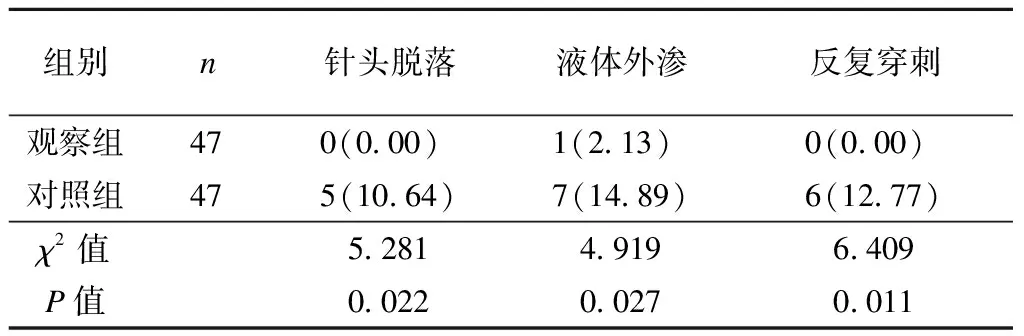

1.3.3 不良事件发生情况 统计2组在干预过程中不良事件的发生情况,包括有无发生针头脱落、液体外渗或反复穿刺。

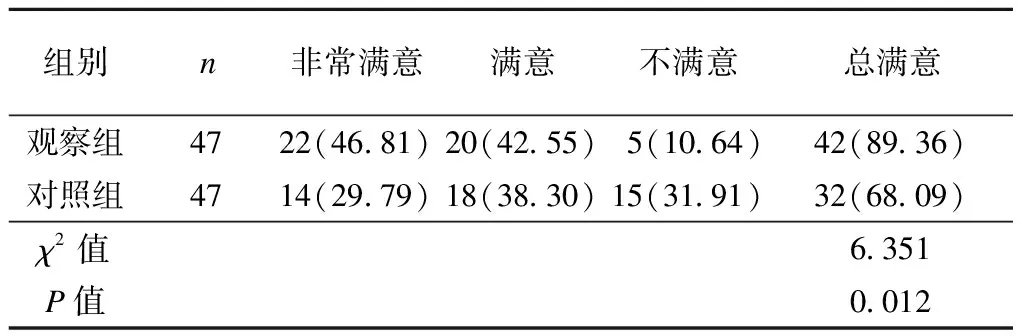

1.3.4 家属满意率 干预后采用自制的满意度调查问卷展开调查,统计2组患儿家属的满意度,分为非常满意(>80分)、满意(60~80分)和不满意(<60分),满分100分。满意率=(非常满意+满意)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 2组患儿哭闹率、一次穿刺成功率比较

观察组的患儿哭闹率低于对照组,一次穿刺成功率高于对照组(P均<0.05),见表2。

表2 2组患儿哭闹率、一次穿刺成功率比较[例(%)]

2.2 2组患儿家属心理压力比较

干预前,对比2组家属的CPSS评分均无统计学差异(P>0.05);干预后,2组家属的CPSS评分均低于干预前(P均<0.05),且观察组家属的CPSS评分低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 2组患儿家属CPSS评分比较分)

2.3 2组患儿输液过程中不良事件发生情况比较

观察组患儿在输液过程中的各不良事件发生率均低于对照组(P均<0.05),见表4。

表4 2组患儿输液过程中不良事件发生情况比较[例(%)]

2.4 2组患儿家属满意率比较

观察组的家属满意率(89.36%)高于对照组(68.09%,P<0.05),见表5。

表5 2组患儿家属满意率比较[例(%)]

3 讨论

静脉输液用时较长,静脉穿刺、拔针等操作常给儿科门急诊输液的患儿带来生理不适,易使其产生哭闹、躁动不安等情绪,进而诱发静脉穿刺失败等不良事件[6]。因此,在儿科门急诊静脉输液过程中有必要辅以恰当的护理干预,以确保输液过程安全、顺利。

儿科就诊患儿年龄较小,其理解、耐受及表达能力等均有待提升,若医护人员在实施诊护工作时能善用沟通技巧,将有助于促进护患沟通,推动诊护工作顺利进行。本研究将心理行为干预与护患沟通技巧应用于儿科门急诊输液患儿中,结果显示,观察组的患儿哭闹率低于对照组,一次穿刺成功率高于对照组(P均<0.05),与徐晓艳等[7]和谭春苗[8]的研究结果基本一致。这提示心理行为干预结合护患沟通技巧有助于缓解儿科门急诊静脉输液患儿的哭闹情绪,提高输液质量。分析原因在于,心理行为干预过程中按幼儿园标准配置输液室的软、硬件,提供充满童趣的输液室环境,能分散患儿的关注点,减轻或消除患儿在静脉输液时的哭闹情绪,使其能更快地融入治疗环境,保持较高的静脉输液依从性。护理人员采取护患沟通技巧予以患儿鼓励性话语,有助于提高其静脉输液配合度;对患儿进行行为干预,运用通俗易懂的语言与简单的动作示范引导患儿配合完成输液,也有助于提高其输液依从性,一次穿刺成功率也相应提高[9]。患儿家属在患儿静脉输液过程中普遍承受较重的心理负担,易出现明显的情绪波动。常规护理往往忽略心理层面的指导,无法在护理实践中真正给予施护对象精神支持与帮助。本研究结果显示,干预后,观察组患儿家属的CPSS评分低于对照组(P<0.05),说明对儿科门急诊静脉输液患儿实施心理行为干预结合护患沟通技巧能缓解其家属的心理压力。分析原因在于,患儿的静脉输液过程顺利、安全,患儿家属能感受到来自医护人员的关怀、温暖,感知到来自医护人员的有力支持,其心理压力自然减轻。本研究中,观察组患儿在静脉输液过程中的各不良事件发生率均低于对照组(P均<0.05),可能是因为在静脉输液过程中强化了巡视力度,为静脉输液安全性提供了有效保证,故静脉输液过程中的不良事件相应减少。此外,观察组患儿家属的满意率高于对照组(P<0.05),说明对在儿科门急诊行静脉输液的患儿实施心理行为干预结合护患沟通技巧能提升患儿家属的满意率。究其原因,在患儿静脉输液过程中采用心理行为干预结合护患沟通技巧,可最大限度地保证静脉输液的安全性,减少不良事件的发生,促使患儿家属的心理压力得以改善,从而提升其满意率。

综上所述,心理行为干预结合护患沟通技巧能明显降低在儿科门急诊行静脉输液患儿的哭闹率,提高一次穿刺成功率,缓解患儿家属的心理压力,减少静脉输液过程中不良事件发生,且能提升患儿家属满意率。