海德格尔学说中的知觉问题

2021-06-01李知倚

李知倚

[复旦大学,上海 200433]

一、问题背景

自《存在与时间》面世以来围绕海德格尔学说所展开的讨论与研究可谓难以计数,然而这其中以知觉问题为进路的研究却显得十分冷僻。不仅如此,即使是在极少数涉及这一问题的地方,“知觉”也大多是作为对海德格尔学说提出批评抑或发起进攻的靶子这种负面形象出现的。比较典型的是法国学者瓦朗仕在一篇题为“一种含混的哲学”的文章中的表述,其中写道:“在《存在与时间》中,我们找不出三十行探讨知觉问题的文字,找不出十行探讨身体问题的文字”,作者进而指出由此一状况所导致的结果是:“那些最坚决地把生存等同于在世的作者,最经常地忽视或者回避了向我们描述人的意识之所是的含混物。”(1)Alphonse de Waelhens,“The Philosophy of the Ambiguous,” .in The Structure of Behavior,by Maurice Merleau-Ponty,trans.Alden L.Fisher,Boston,MA: Beacon Press,1963,xix,xviii.这一论断在此给予了我们两点重要提示:一是知觉问题同“在世”问题紧密相关,前者若未得到很好的处理势必导致后者在突破传统形而上学基于意识—世界二元架构中出现“谬以千里”的偏差;二是它也向我们指出在以《存在与时间》为代表的时期,此在—在世—存在是否因缺乏对知觉问题的足够重视,而最终导致其整个由生存论分析所开启的思想征程在最初的努力中就埋下了失败的种子?沿着这一路径此后便发展出了更为激进的观点,例如有学者就直言,由于在此在的考察中身体和知觉维度始终付之阙如,致使在世分析工作背弃了此在基本生存现象的“在……之中”这一“有限性视点”,继而最终导致此在本质上与传统形而上学中绝对主体性的东西同属于“一种在世界之外的意识”。(2)张尧均:《哲学家与在世》,《同济大学学报(社会科学版)》2005年第3期。这等于站在“知觉”立场上宣判海德格尔基于“基础存在论”所展开的整个存在之思的破产。

与此相对,有一些学者则认为知觉和身体“是被同时隐含在日常活动的现象学当中的……之所以如此,在于这样的活动本身总是关涉对具体物件的操作,比如锤子、铅笔、门把手等,并且这样一些操作皆是以身体的方式来实现的”。(3)David Cerbone,“Heidegger and Dasein’s Bodily Nature: What Is the Hidden Problematic?,” in International Journal of Philosophical Studies 33 (2000),p.210.其中“隐含”一词既暴露出这类观点在立论上的闪烁其词力不从心,也在一定程度上提示出知觉问题以不显明的方式潜伏于海德格尔学说中。不过由于这种理解乃是以重新退回到主—客二元对立的窠臼(即将在世生存活动还原成施动者的人与受动者的诸物的关系)为代价,因而决定了这类观点在对立的外表下同前一种观点所预设的结论是根本一致的,即认为海德格尔的“在世”依然是“一种在世界之外的意识”的构想和设定。

综上可见,在海德格尔存在学说界域内对知觉,抑或说对知觉与此在继而与存在本身的关系问题进行深入的考察与探究是十分必要的。

二、Vernehmen一词在海德格尔文本中的使用及相关翻译问题

正如前面提到的,研究者普遍以“知觉”在《存在与时间》中被提及的频次为依据,以此得出结论说知觉问题于海德格尔而言是无关紧要的。由于将立论重心置于如此粗浅的印象上以至于一个颇为奇特的现象被人们长期无视,那就是这一时期海德格尔表达“知觉”时所使用的德文词本身竟并无日常所谓的知觉之意。这个词便是:Vernehmen。据词典的解释,该词词义有二:一是“听”“获悉”;一是“问”“讯问”。相应的英文词为“hear”和“question”。经粗略统计,《存在与时间》中有约35处涉及“知觉”的地方,其中以vernehmen来表达的有23处,另有12处用的是wahrnehmen,而后者才是那个同英文perceive对应的用以表示“知觉”的德文词。(4)这里需要说明的是,本文所参看的《存在与时间》德文版是ittorio Klostermann·Frankfurt Am Main于1977出版的《海德格尔全集》第二卷。

面对这种情况,或许有人会提出大可尝试从相应的英文和中译本中获取有助理解的线索。不幸的是,就笔者所参考的译本来看,英译者完全无视德文原著在表达“知觉”时的特异之处,仅以一个perceive及其简单的词性变化便匆匆跳过并掩盖了原著语言背后的某种不安,(5)本文所参看的《存在与时间》英文版为John Macquarrie & Edward Robinson翻译,由Blackwell Publisher Ltd.1962年出版,于2001年的重印本。而这一“不安”在中译本中我们确乎还能切实感受到它的存在。据统计,中译本在涉及“知觉”(vernehmen和wahrnehmen)的地方,一处译作“感觉”,两处译作“听取”,(6)[德]海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第245、257页。于此相对应的德文版页码分别为:S.212,S.224。其余各处则分别以“觉知”“知觉”“感知”译之。这种词语选择上的微妙变化本身就反映出,译者在翻译过程中必然体认到了一个概念在意涵上与生俱来的那种“一言难尽”的丰富性。在这些翻译中“听取”显得尤为特异,尽管它才是vernehmen的本义。事实上,海德格尔在其著作中明确以“问—听”之意使用vernehmen是在后期(以《什么叫思想?》为代表)才出现的事情,换句话说,对于《存在与时间》中vernehmen能否直接译作“听取”目前还很难给出定论。

此外,通过探究《存在与时间》两位中译者在各自研究过程中围绕vernehmen所做的相关表述,使我们更加深切感受到在此概念周围是何等迷雾重重。众所周知,陈嘉映教授和王庆节教授是目前流传最广的《存在与时间》中译本的合作译者。在谈及vernehmen时,前者在《海德格尔哲学概论》中说:“由于vernehmen长期被哲学、心理学解作主体对客体的知觉,所以一开始海德格尔并不经常使用这个词”,(7)陈嘉映:《海德格尔哲学概论》,北京:商务印书馆,2014年,第215页。后者在《形而上学导论》“中文新译本译后记”中写道:“Vernehmen…这个词在德文中的意思并不复杂,它表示‘通过听闻而获得’或者说‘闻悉’”。(8)海德格尔:《形而上学导论》,王庆节译,北京:商务印书馆,2017年,第278页。由陈嘉映教授的说法我们大概知道vernehmen在哲学领域被解作“知觉”乃是一种惯常的解法(对此笔者本人未做详考),然从所谓“一开始海德格尔并不经常使用这个词”却可以得出这样两点:一是确如我们看到的,在《存在与时间》中出现vernehmen的地方并不多,再则由“不经常使用”也可反推出这一时期海德格尔确乎是按照一种惯常的方式理解vernehmen进而理解知觉的。不论事实如何,这至少代表了陈嘉映教授本人的一种看法。与此相对,由王庆节教授的说法我们则丝毫看不到vernehmen同“知觉”有什么关系,仿佛vernehmen自始至终只有“听闻”这一种解释。

综合以上论述,下面我们将已有的困惑、思考及可能的收获做一个梳理归纳:1.王庆节教授作为《存在与时间》译者不可能不知道vernehmen除字面意思外也曾作为“知觉”一意被翻译过,正因为如此,《形而上学导论》中对相关翻译情况的说明实则是加剧了我们理解vernehmen同知觉及其同海德格尔学说关系的困惑。但这里并非是针对某个疏忽的指责,而是借此认识到我们目前离真正发现并提出问题还有多远的距离。2.陈嘉映教授同样不会不清楚更多的时候海德格尔对vernehmen的理解并不局限于那种惯常的理解,否则他也不会在之前那句引文后面紧接着说到“这个词在海德格尔那里既不是感性的也不是理性的。Vernehmen指人的开敞,接受存在的指令,而不是通常所讲的感性知觉”,“感知是虔心的聆听……”。(9)陈嘉映:《海德格尔哲学概论》,第215页。然而他终究未就在《存在与时间》中将Vernehmen译作“感知”“知觉”“感觉”的同时又译作“听取”这情况做出任何说明,反倒以一刀切的方式提出“一开始”(即以《存在与时间》为代表的时期)海德格尔以“主体对客体的知觉”来理解vernehmen而对这一概念敬而远之。3.尽管从以上论述我们收获的更多是分歧和困惑,但有一点是确定的,那就是在《存在与时间》时期海德格尔很大程度上正是按照哲学和心理学的惯常方式来理解“知觉”的。以这两处文本为例,一处原文为:“在如此这般发生的‘滞留’中——这种滞留乃是对所有操作和利用的放弃——发生对现成东西的知觉(vernehmen)。知觉的完成方式是把某某东西看作某种东西。”(10)海德格尔:《存在与时间》,第72页。另一处为:“……对上手用具的任何知觉(wahrnehmen)都已经是有所领会、有所解释的,如果任何知觉都寻视着让某某东西作为某某东西来照面,那么这岂不是说:首先经验到的是纯粹现成的东西,然后才把它作为门户、作为房屋来看待?这是对解释特有的展开功能的一种误解。”(11)海德格尔:《存在与时间》,第175页。概而论之,这两处都是在说知觉作为对某现成物的知觉乃是奠基于对存在的源初领会。很显然,这意味着“知觉”范畴是被归在主—客二元这一派生性层面的。然而,无论从海德格尔表达知觉时更多倾向于vernehmen而非wahrnehmen这一现象,还是从中译本对于vernehmen除了“知觉”“感觉”以外不经意间出现的“听取”这一翻译方式上看,以及联系到以《形而上学导论》为代表的中后期文本对于vernehmen的理解和使用情况来看,这些无疑决定了我们绝无可能在没有深入探究的情况下,就匆忙地认定“知觉”对于海德格尔根本上是一个无关紧要且在其思想历程中早有定论的流俗化概念。毋宁说,真正需要我们认真对待的一种可能性乃是:正是由于海德格尔十分清楚传统“知觉”概念的惯常意味所以才必然要同这一传统理解统治下的知觉概念保持距离。与此同时,于海德格尔而言,同传统理解方式的距离并不意味着对这一概念本身的漠视,而恰恰是出于特别的审慎和思考酝酿的需要,相关的阐释在海德格尔这里才迟迟未见展开,就这一点而言我们从海德格尔对于身体问题的态度也能得到佐证。(12)在1972年的一次研讨课上海德格尔明确表达由于肉身性问题的难度,自己在《存在与时间》时期尚无法对其进行专门的论述和展开。相关内容的英文版译文为:“the bodily [das Leibliche] is the most difficult [problem to understand] and I was unable to say more at the time.”详见:Zollikoner Seminare.1959-1972.(GA 89). Zollikon Seminars.Translated by Franz Mayr and Richard Askey. Evanston,IL: Northwestern University Press,2001,p.231.基于此,我们才说倘若把海德格尔后期将vernehmen解作“讯问—听闻”并以此来阐释知觉看作是思想表达上的明朗化的话,那么相较于这后来的明朗化,以《存在与时间》为代表的时期其在“知觉”问题上则尚处在一个震荡和尝试突破的阶段。

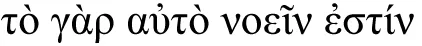

三、海德格尔的巴门尼德理解与Vernehmen的含混性和多意性问题

围绕如何把握vernehmen及知觉问题在海德格尔学说中的意义与位置的问题,现阶段的考察还停留在相对外围的位置,这些考察的目的皆在于将这一问题从长期的偏见所导致的问题的板结状态中松动并拔取出来。鉴于上面已经提到的,在《存在与时间》中有两处涉及知觉(Vernehmen)的地方中译本都出人意料地以“听取”译之,那么接下去我们就特别从这两处文本入手,以期获得有助于进一步厘清海德格尔这一时期关于知觉问题理解状况的线索。

至此,通过以上简要的论述,一条确凿的线索自然浮现在我们的面前,那就是知觉问题始终贯穿在海德格尔向着存在显现的源初之境的探求与推进的思想道路之中,并且很显然愈到后期知觉(vernehmen)所内在具有的超越“主—客二元”的本源特性也随之愈加清晰起来。也正是基于此,我们才获得了一个坚实的地基去进一步向更深处追问:相对后期在知觉问题上的清晰明确,海德格尔在其前期著作中所表现出的含混不明,这是如何发生的又究竟意味着什么?

四、从康德论题批判到“物的追问”

著名现象学研究学者雅克·塔米尼奥教授曾做出过这样一个论断,即在《存在与时间》时期,海德格尔“通过声称知觉仅仅与现成的存在者相关”而“把关于物的传统观念视为想当然的并全盘接受下来”。(26)Jacques Taminiaux,Heidegger and the Project of Fundamental Ontology,tran.and ed.by Michael Gendre,State University of New York Press,1991,p.97.对这一断言我们先不作评判,仅从中获取与我们在此处所关心的问题相关的三个方面的提示:一是知觉与现成性的问题,一是对“物”的理解问题,一是知觉理解与物的理解之间的关系问题。就第一个问题而言我们已得到了相当的证实,那就是在《存在与时间》中知觉基本一律被视作仅同现成性相关。至于对物的理解及其同知觉理解的关系便是我们在当下要着手探讨的。

在《现象学之基本问题》这部作品中,海德格尔通过对康德论题(“存在不是一个实在的谓词”)的阐释展开他对于知觉问题的探讨。首先,海德格尔着重引述了康德这样一个说法:“实存是对某个事物的绝对断定,从而也就不同于任何种类的谓词,即在任何时间,本身都只有通过与另一物的关系而被断定的谓词。”(27)海德格尔:《现象学之基本问题》,丁耘译,上海:译文出版社,2008年,第38页。在海德格尔看来,对于康德而言存在(实存)就等同于绝对肯定,即是说在诸如“某某实存”这样的说法中,并未如一个谓词限定一个主词那样将任何实在的规定加给这一某某。后一种情况属于对象化的认识活动。而“存在不是……谓词”即是说存在并非理智把握的对象。海德格尔也把存在和诸认识对象及其属性的这种差异称之为“存在论差异”。这也正是康德为海德格尔所认同的地方。然而,尽管由康德论题引出了存在论差异的问题,但“某某存在”这一说法在没有任何额外附加的前提下又的确有“什么”被加在了这一某某上。这个“什么”即是一种作为“绝对肯定”的“关系”,对这一关系的澄清,便涉及对于“知觉”的考察。就此,针对康德所谓“为概念提供材料的知觉是现实性的唯一品格”的观点,海德格尔评论道:“知觉就是那在自身中即达到物之实存、现实和实有……物之现成存在的东西。于是康德所界定的绝对肯定之特殊品性便把自己揭示为知觉。”由此“现实性、实有、实存等同于绝对肯定而绝对肯定等同于知觉”。(28)海德格尔:《现象学之基本问题》,第56页。继而海德格尔追问道:“回溯到觉察一实有者的知觉,是否就是把实有这个概念讲明白了?”(29)海德格尔:《现象学之基本问题》,第57页。对此他给出的答案是否定的。

在《现象学之基本问题》中海德格尔在存在者之被发现性与存在者之存在的被展示性之间做了明确的区分,并阐明两者的关系为:“仅当存在者之存在已被展示,仅当我领会其存在时,存在者才能被发现,无论以知觉还是其他的通达方式。”(30)海德格尔:《现象学之基本问题》,第88页。很显然,在此知觉是被排除在“领会”这一源始的存在之显现方式之外的。唯有认识到在这一时期的海德格尔看来,知觉活动的发生境域只能是同现成性相关的派生层面,我们才可能理解为何海德格尔在此会认为“把现实性与知觉等同起来”的康德“没有把对现实性、实有的阐明放在中心位置”(31)海德格尔:《现象学之基本问题》,第89页。。然而这种阐释在此后《物的追问》中发生了变化。在那里海德格尔通过指出人们的一种普遍误解(即认为在康德这里知识的本质存在于思维、判断之中),重新确立“感性论”在康德学说中的地位:“《纯粹理性批判》中逻辑的有限地位……就在于逻辑对象的非优先性,在于思维对直观的服务性地位……感性论的短小篇幅……只是一种表面现象,因为感性论现在是决定性的,即作为无处不发挥决定作用的东西,所以,它才使逻辑讨论如此庞大……变得如此内容丰富。”(32)海德格尔:《物的追问——康德关于先验原理的学说》,赵卫国译,上海:译文出版社,2010年,第133页。对此做适度延伸的话则可理解为,先于任何理论阐释和设定活动的是渗透了某种感性丰富性的“直观”,这种感性直观的“知”不再是对象化的,而更近于一种非对象化的“领会”。此处涉及的依旧是“存在论差异”这一主题,所不同的是此时的存在不再是同“感性之物”剥离开后那种携带着极端形式-概念化基因的存在本身,而是进入到了集感性丰富性于自身之内“既非感性也非理性的”源初状态。

或许有人会质疑这种延伸有过度的嫌疑。然而事实上我们可以为其找到更为有力的文本支撑。例如同样在《物的追问》中海德格尔讲道:“康德忽视了去追问和规定可敞开的东西,即先于某种对象化而与我们照面的经验对象所特有的本质。假如他必须要回溯到这个领域的话,与区分单纯的知觉和经验时相比,这个程序一定会沿着从经验到知觉的方向进行,这就是说,知觉要从经验出发而得到考察,并且是某种与经验相关的‘尚未’的东西。但这同样或首先也表明,作为与前科学知识意义上的知觉相关的科学知识的经验所不再是的东西。”(33)海德格尔:《物的追问——康德关于先验原理的学说》,第128-129页。所谓“前科学知识意义上的知觉”,这首先意味着此处“知觉”已不再被仅仅看作“存在者层面”的问题,自然也就更不应被理解为将物分割后作为“原始素材保留下来的”诸多碎片化的“感觉”(34)海德格尔:《物的追问——康德关于先验原理的学说》,第186页。的东西了。毋宁说,此时“知觉”乃是回溯到“先于某种对象化而与我们照面的经验对象所特有的本质”领域中“与经验相关的‘尚未’的东西”了!作为“尚未”的东西,它就在“先验”的层面具有一种“预期”(Antizipationen)特性,这种预期——迎着—先行把握(entgegen-vorgreifenden)——作为“前科学知识意义上”的非对象化的“领会”之“知”既保证了“人的直观必然是感性的,即那种必然直接被给予所表象之物的直观”(35)海德格尔:《物的追问——康德关于先验原理的学说》,第130页。的要求,同时也还物之为物以不可穿透的“致密”性。(36)“致密”一词是现象学家斯塔罗宾斯基(J.Starobinski)对物之不可穿透的自在性质的描述用语。原句为:“人们撞在事物上,深入不进去。人们碰它,触它,掂量它;然而它始终是致密的,其内部是顽固不化的漆黑一团。”(转引自乔治·布莱著,郭宏安译:《批评意识》,南昌:百花洲文艺出版社,1993年,第228页。)类似的描述,我们在海德格尔那里也能看到,如海德格尔曾以“粉笔”和“石头”为例,谈到说无论怎样的物理切割和粉碎,我们始终无法让这些物的“内部”“显示”出来。(其中,“粉笔”的例子参看海德格尔:《物的追问——康德关于先验原理的学说》,第17-18页。“石头”的例子参看海德格尔:《林中路》,孙周兴译,上海:译文出版社,2004年,第32-33页。)反观在《现象学之基本问题》中海德格尔对于这种出自本源知觉的两个方面问题的思考则尚未获得如此清晰的认识。从他对里尔克小说的阐释中我们所看到的,尽管其中大篇幅涉及色彩、气味、触感以及空间方位的描写,并且海德格尔也明确指出这些经由感性描写出来的东西是“在我们与这墙的自然关系中从墙那里涌现出来”的,以致海德格尔最后得出结论说,这些描述通过对墙的“照亮”进而“领会”到作为“生命”存在的“本源世界”。(37)海德格尔:《现象学之基本问题》,第228-231页。很显然这番阐释同海德格尔这一时期对于知觉的总体看法并不完全兼容。不仅如此,就这一时期最近于“本源”样态的物的存在形式为其“上手状态”而言,任何处于“面对……而立”的感性把握层面的东西都被视为了同物之自在自持的前概念现象失之交臂,但为何恰恰在对里尔克文本的阐释中海德格尔对于物及其感知方式的态度却表现出近于“诗化”的暧昧?这难道还不足以引起我们在理解海德格尔知觉问题时保持适度克制与高度警觉吗?

最后再回到雅克·塔米尼奥教授的话。首先,我们并不认同其所谓海德格尔“把关于物的传统观念视为想当然的并全盘接受下来”的断言,理由是以对上手之物的生存论分析为例,我们应该看到无论什么时期海德格尔都始终致力于对物的传统观念的超越,然而这一论断的确给予了我们一个关键的提示,即将知觉仅仅视作与现成存在者相关必然导致对物的传统观念的超越上出现“过犹不及”的问题。将物的非对象化显现方式集中在“上手性”,这一度妨碍了海德格尔对于物因其“致密”而于一种“显—隐”二重化运作过程中自身显现的洞见。这一洞见同本源意义上的知觉理解相辅相成,因为它本源地要求一种由知觉活动所成就出来的“居间”(Zwischen)地带。(38)海德格尔:《物的追问——康德关于先验原理的学说》,第216页。

五、结 语