京剧大师张君秋和香港报人沈苇窗

2021-05-30周永战

周永战

好旧书者谁人不知沈苇窗,喜京剧者哪个不晓张君秋,沈苇窗一本杂志包罗民国学人万象,张君秋唱念做打尽显国粹艺术精华。大家或许不知,这两个业界翘楚也曾上演过惺惺相惜的好“戏”。

◎《大成》杂志及其创办者沈苇窗

上世纪70至90年代,香港有一本杂志《大成》,记录的都是近现代文化名人的掌故,举凡文人墨客、梨园名伶、书画巨擘的逸闻趣事,无所不包,有趣、有品、有味,且作者阵容强大,内容也极具史料价值和文化价值,因而当时风靡整个香港,辐射大陆及台湾,响彻两岸三地文化圈。就是这样一本响当当的名刊,竟由香港老报人沈苇窗一人包办,刊物的编、校与联系作者、邮寄刊物等工作,都是沈苇窗一手操持。《大成》杂志社也因此被人们戏称为“一人公司”。

沈苇窗创办的《大成》杂志,是给那些民国文化名人搭建了一个另类的“舞台”,被誉为“民国小剧场”。一众文化名人、社会名流,虽已被时代隐去,但尽可在这个“舞台”竞相登场,本色出演。这么热闹的“舞台”当然少不了京剧大家“四小名旦”之一的张君秋。但站惯了大舞台的张君秋,在这个“小舞台”上展现的可不是他的“名旦”风采,而是他跨界的艺术成就,让人们见识了京剧大师的水墨丹青。在《大成》杂志封面上,沈苇窗有数期都用了张君秋的画做封面。要知道,作品能登上《大成》封面或被刊于内页封底的,都是画坛翘楚、大师级的人物,比如张大千、齐白石、吴湖帆等。再者,沈苇窗受其舅父、昆曲大师徐凌云的影响,自小就喜欢戏剧,在昆曲日渐式微的情况下,对京剧兴趣渐浓,还收集了许多绝版的京剧资料,并付梓以飨后人,对京剧艺术的传承可谓居功甚伟。沈苇窗和中国传统戏剧有不了缘,是一位不折不扣的“戏迷”,他对张君秋的欣赏想必也是由此而来。

《大成》封面用的最多的是张大千的画,从《大成》创刊到张大千1983年去世的一段时间里,张大千几乎包揽了《大成》的封面。这主要是因为《大成》初创之始就有赖于张大千的帮助。《大成》的前身是《大人》杂志.创刊于1970年5月,由香港“大人”百货公司老板杨抚生出资创办。杨抚生聘请沈苇窗做主编,后因二人办刊旨趣不合,《大人》于1973年10月停办。1973年12月,沈苇窗自办《大成》杂志:一个人办刊,难度可想而知,这时远在美国的张大干,赶紧创作了一幅大型立轴《高山长青图》送给沈苇窗,并告诉沈苇窗,自己当时也囊中羞涩,只好以画相赠,不过这画可以卖了变现,自己不介意。后来张大千几乎包揽《大成》封面,并以文稿相赠,以实际行动支持沈苇窗,支持《大成》。

◎戏剧艺术与作画能力兼备的张君秋

沈苇窗对中国画的鉴赏力是很高的。他能看中张君秋的画作,绝不仅仅是因为沈苇窗对传统戏曲的热爱而爱屋及乌,喜欢戏曲只是一个理由,张君秋的画能入鉴赏水平如此之高的沈苇窗的法眼,可见其水准之高。看来张君秋画画可不是“玩票”的。

张君秋是“四小名旦”之一,不但舞台功夫了得,编剧、创腔也无所不能,极具创新意识,开创了独具一格的“张派”艺术,成为了一代京剧大师。学画画,张君秋也是认真的。他结交了许多画家朋友,如李苦禅、李可染、许麟庐、黄胄、娄师白等,张君秋也都认认真真地跟他们学过,不时还在一起“切磋技艺”。张君秋画画是出了名的“张大胆儿”——敢画、敢落笔、敢创新,擅画兰、菊、虾、鸡等,晚年爱画"老来红”。他画小鸡尤其出名,还发明了“三点一圈”画小鸡的笔法,寥寥数笔,小鸡跃然纸上,活灵活现,人见人爱,正如其唱腔一样,圆润婉转。就连擅长画鸡的程十发都赞其画小鸡“妙,实在妙”。《大成》杂志第143、172两期封面都是用的张君秋的“小鸡红荔图”,画面之上每只小鸡都是“三点一圈”,动态淋漓,尽显作者功力。此外,仅笔者所见,《大成》封面还用了张君秋的几幅画作,有与周怀民合作的,也有与许麟庐等合作的。张君秋的画,脱胎齐白石,博采众名家,又有自己的创新,且用笔老辣,气韵生动,精于布局.艺术家的气质跃然纸上,令书画大行家沈苇窗也不能不折服。

◎结缘戏剧,因水墨丹青再续前缘

张君秋和沈苇窗第一次谋面在何时,已不好考证了,但沈苇窗识得张君秋之名,应该早在上世纪三四十年代。那时沈苇窗在一本戏剧名刊《半月戏剧》做编辑。1944年,沈苇窗发起了两期“四小名旦”专号,戏评界二十余人发文参与讨论,都对张君秋评价甚高、希望甚巨,有人甚至认为“继梅而执剧坛旦角牛耳者,亦唯张一人而已”,“张派”一词也已经出现在了专号中。想必沈苇窗发起的这两期专号也让他对张君秋有了更充分、更深入的认识。这个时期张君秋是京剧界一颗冉冉升起的新星,正是在舞台上活跃,“扬名立万”的时候。他在京津沪经常演出,不过在北方演出较多,作为戏剧名刊编辑的沈苇窗对张君秋的“耳闻”一定很多,甚至“如雷贯耳”。1947年,上海滩大亨杜月笙做寿,遍请各地名角,张君秋自然也在被邀之列。一时间,杜府“星光璀璨”,孟小冬艺压群芳,占尽了风头,沈苇窗也只能屈驾和名角马连良在加座板凳上看完了孟小冬的一出戏。对于张君秋这样的“新秀”,戏迷沈苇窗当时想来不会放过。

1948年底至1951年10月,张君秋、马连良、俞振飞等一众京剧名流困居香港。沈苇窗也于1950年移居香港。这个时期是张君秋和沈苇窗交往最多的时候。

正是这个时期,由张君秋、沈苇窗牵线搭桥,俞派传人薛正康才得以拜俞振飞为师。薛正康早年与俞振飞、张君秋搭戏,因仰慕俞先生,欲拜他为师,只苦于拜师无门.好在张君秋乐意帮忙。1950年,俞振飞应马连良之邀赴港演戏,生活困顿的张君秋专门设宴为俞先生接风,接风宴被邀者皆为在港文艺界名流,沈苇窗也在列。酒席间,张君秋向俞振飞提出给他推荐一个徒弟。俞振飞点了点头,但没有立马答应下来,而是拉着沈苇窗离席交谈了一会。回来后,沈苇窗圆场说,俞振飞同意收下薛正康这个徒弟,但收徒的事还得征得夫人同意才行,正康就先尊俞先生为师吧。张君秋、沈苇窗携手点了“师徒谱”,使俞派多了一个响当当的传人,当为菊坛佳话。

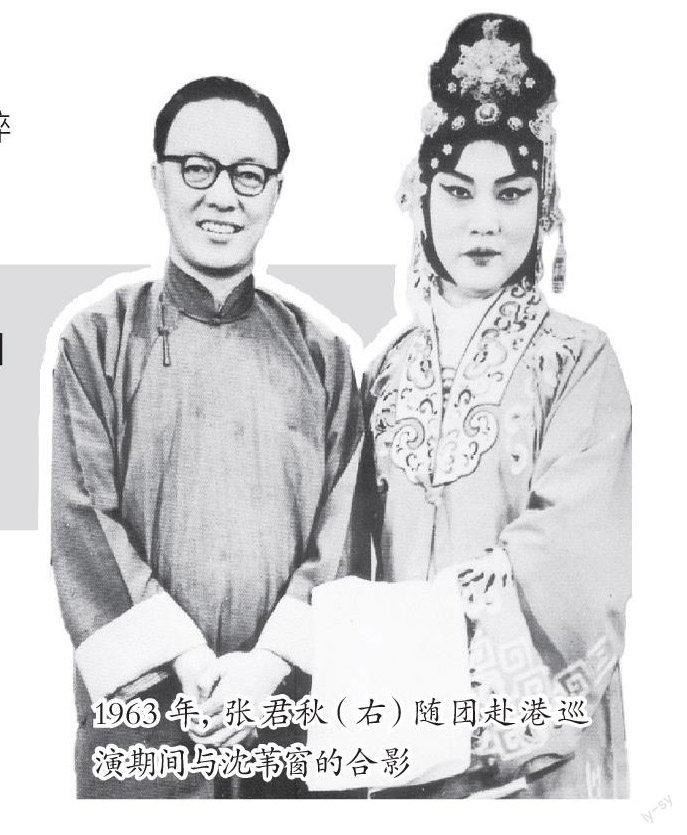

不久后,张君秋、马连良历经曲折回到北京,开始了他们京剧事业的“黄金期”。1963年,张君秋随“北京京剧团赴港演出团”到香港巡演,北京京剧团四大头牌马连良、张君秋、裘盛戎、赵燕侠联袂出演,姜妙香也随团出演,可谓盛况空前。如此戏剧盛况,沈苇窗岂能缺席。另外,彼时张君秋、马连良都已是京剧表演艺术家,作为老友的他哪有不来捧场之理呢。演完一场,还没来得及卸去戏装,沈苇窗就跟张君秋合影留念了。老友间的深厚感情由此可见。

20世纪80年代,大陆与香港之间的交往多起来,《大成》也开始不断登载大陆文化名人的作品,张君秋就是其中一位。两位老友终于又续前缘了,但这次的“缘”不是京剧,而是水墨丹青,沈苇窗也因此深度认知了京剧大师张君秋的另一个侧面。

后来沈苇窗往来香港大陆频繁起来,二人感情更深。1995年,张君秋和书画大家许麟庐,京剧名家吴素秋、刘雪涛合作丹青《菊花老少年》,赠沈苇窗,希望老友如菊花之淡雅,童心不泯,年轻健康。这幅画用在了1995年5月1日出版的《大成》杂志封面上。诸多老友自是祝愿良好,但彼时的沈苇窗已然知道自己的生命进入了倒计时,这幅画也成了老友送给他的“绝唱”。1995年9月,沈苇窗病逝于香港。两年后的1997年5月,张君秋逝世。相識相知,终会曲终人散,一代大师,一代报人,给人们留下的不是悲怆,而是无尽的文化瑰宝。

值得特别记一笔的是,沈苇窗走后,其旧藏书画流入市场。前几年,广东崇正拍卖有限公司举办过多场“苇窗文余·沈苇窗旧藏书画”拍卖会和“九藤书屋”旧藏名家书画专场拍卖会,其中上拍有多幅张君秋及张君秋与他人合作的画作,拍品全部成交,一幅赠友人的“老来红”更是拍出了24万元人民币的高价。