“玩”出来的加工纸

2021-05-30汪小帆

汪小帆

我在全国各地走访纸张,一直以来,以原纸为主,并未特地去找寻过加工纸,毕竟,古籍素雅清淡,少有特别的花色,再说,原纸数量品种之多,也足够我寻访一阵子了,哪还顾得上加工纸,先搁置一下再说。若真碰到了极个别需要修复的加工纸,也是修复师自己染制一些颜色相近的补纸修复上去,至于上面的洒金、砑花、粉蜡,只能略过不提。若是颜色配得好,远看也过得去,但总归是经不起细细品鉴,仿佛是绫罗细绢上补了块粗麻布,再加之染色也是非常麻烦的事,有时为了一个小洞的补纸能染上几天,大家也是头痛不已,但只是染色之时头痛,痛过也就罢了。

几年前,我一个写书法的朋友,在市场上买了几张瓷青纸,用泥金在上面抄写心经,抄着抄着,总觉着此纸哪儿不对劲,于是请我帮他分析一下原因。我一看这纸,分明是用化工染料染成的机器纸,颜色轻浮,没有真正的手工瓷青纸特具的厚重大气、纸质坚韧之感。要知道瓷青纸的制作可是大有讲究的,它是明代宣德年间开始才正式命名并兴盛起来的,因为颜色与青花瓷相仿而被赋予瓷青之名(又名磁青)。明清时期的文人墨客甚至把它与宣德瓷并称为宣德年间产出的“双珍品”。瓷青纸的底纸,大部分资料都表明采用的是桑皮纸,如《畿辅通志》里面就记载:“磁青纸,畿辅旧志永平桑皮者著,开州志清河滨人多造纸为业颇佳。”采用天然植物染料“靛青”或者“靛蓝”进行染色,再经施蜡、研光,方司成“瓷青纸”。明朝屠隆《考槃余事》和项元汴《蕉窗九叶录》均称它:“如段(缎)如素,坚韧可宝。”我曾见过一回瓷青老纸,据说是乾隆时期的旧物,流光幽深,宝气内敛,持纸张两端拉扯,发出“铮铮”金石之声。哪里是染成蓝色的就可自诩瓷青的?朋友买的纸底子不好,上面写就的字再漂亮,也是徒劳。在朋友的恳求下,我用国画颜料为染色剂,反复刷制,干燥,再刷制,再干燥,来来回回,八九次之多,层层晕染,整整三天,总算帮他做出了颜色尚算满意的所谓“瓷青”色纸。

两年前,安徽泾县有一位杨姓师傅,专门用植物染色做封面纸,他曾经把纸样寄给我们,并关照我们看过之后,仍旧把纸样寄回去。我甚是诧异,一般情况下,纸坊给我们寄纸样,少则几张,多则几十张,是留给我们做样品的,哪还有还回去的说法。杨师傅倒是坦诚,直言道:这纸样可真是送不起。人家用化工染料染色,几滴色水过个一两遍也就搞定了,我们要染制同样颜色的纸,得过十几遍,一张四尺整张的纸至少卖三四百。大家听了直呼太贵,我倒是觉得贵得有道理。我用国画色染都那么费力,何况他们还得上山采植物,如果付我三四百,让我染张四尺整张的纸,我肯定是不干的。

遇到了上述几件事,我对加工纸算是真正上了心,不敢小觑它。什么是加工纸,就是把普通手工纸进行加工,从而得到了另一种纸张,就叫做“手抄加工纸”。加工纸的鼻祖应该算是左伯了吧。他是汉灵帝时代的人,既是书法家又是造纸家,宋朝苏易简在写《文房四谱》时说:“子邑之纸(左伯,字子邑),研妙辉光。”有学者从这研妙辉光四字解读,认为左伯所造的纸张表面具有光泽,说明纸面经过了研光,研就是砑的意思,用工具在纸上研磨,使其表面光滑平整而有光泽。这不就是最基础的加工吗?

既上了心,也就自然会自觉地去关注一下市面上的加工纸。令人遗憾的是,普通市场上的那些所谓加工纸,大部分用化工染料染就,颜色呛眼,花纹艳俗,谁敢轻易上手真用在古籍修复上?

碰到真正心仪的加工纸,是2019年在安徽泾县参加纸史会议时。那天,有不少手工纸坊或者是纸厂的人,在会场上摆出自家产品展示。其中“风和堂”用加工纸制作的团扇、笺纸、小书签,表现不俗,颇具文人气。事后专门拜访,听“风和堂”主人郑智源老师介绍,风和堂名取自“兰亭序”的“天朗气清,惠风和畅”,况且风和堂的位置又靠近修建于明弘治十三年(公元1500)的明堂池(因种植荷花后来被人俗称为荷花塘),也就更为贴切了。外表看起来憨厚的郑老师,居然如此风雅,倒是出乎我的意料。“风和堂”其實是一个二层雅室,算是郑老师对外展示、销售、会友的场所。他真正的工作室,由于雨水淹路,冲垮路基,正在维修中,所以此次拜访,我是看不到他如何制作纸张的了。于是,索性放宽心,把郑老师所有的加工纸品种都仔细看看,研究一番。

其实,在我到来之前,郑老师就把几种得意之作摆放出来了。用他的话说,外行人喜欢大红大绿,描金画银的,大多看个热闹。“之前有人到我这里来参观,我把羊脑笺摆了出来,结果他们让我把这乌漆麻黑的东西放回去。”一听此话,我忍不住大笑起来,其实,羊脑笺是在瓷青纸的基础上派生出来的,表面看确实黑黑的,不讨人喜,可仔细观去,却如重磅黑色绸缎一般,真是要内行人才识得的。清代人沈初在《西清笔记》中对羊脑笺有如是说法:“以宣德瓷青纸为之,以羊脑(调)和顶烟(松烟)窑藏久之,取以涂纸,砑光及压成缎纹而成,黑如漆,明如镜,始自明宣德年间,以泥金写经,虫不能蛀。”可我之前对于羊脑笺的名称总是心存疑虑,觉得把羊脑涂抹于纸上是挺不可思议的事儿。不过,郑老师很肯定地告诉我,他制作这羊脑笺确实使用羊脑,不但羊脑,猪脑等动物脂肪含量丰富的都可以使用。“不过,猪脑没有羊脑好用,颗粒比较大,不如羊脑细腻。”没有实践就没有发言权,看来郑老师确实都尝试过。他举起羊脑笺:“汪老师,您闻闻,这个味道很重吧,我们在制作的时候,家里养的猫就一直在旁边转悠。”我凑近一闻,并无我想象中的腥膻味道,相反有一股淡淡的墨香。纸面颜色如墨如漆,侧光观之,纸面平滑而富有光泽,而这光泽是幽幽亚光,显得更有质感。郑老师告诉我,根据典籍资料所示,他选购老墨块,并把新鲜羊脑存放一年备用,底纸或用楮皮或用雁皮,而我手上的那张,却是他从德格地区采购的狼毒纸。郑老师说:“我喜欢尝试各种方法,说不定就试出来不同的效果呢!不过,在加工过程中,怎么保证手工纸的寿命,如何防虫,我还得研究。我们用的染色原料都是纯天然的,大部分来自于中药市场,别人说我的加工纸贵,因为我的染色剂都是按克算的,受众人群比较小。但那又有什么关系呢,总是会有懂的人、有需要的人。”他继续为我指点津梁,比如,如何用胭脂虫加冷血藤、鸡血藤等天然染料制作笺纸,我能感觉得到他更倾向于使用天然植物染料。他认为,植物染料比矿物染料与纸张纤维更相融,矿物染料的颗粒感始终浮于纸面,“矿物染料和纸就不是一类东西,如何能很好地融合在一起呢”?我好奇的是:如何保持每次染色的一致性。郑老师很自信地告诉我,他每次染色时,都会对配料做些简单记录,久而久之,便形成了固定染色的配方,基本都能保持颜色一致。当然,如果底纸发生改变,厚薄有所变化,吸水性也会有所差异,颜色当然也随之产生改变,这时需要重新进行颜色调整。

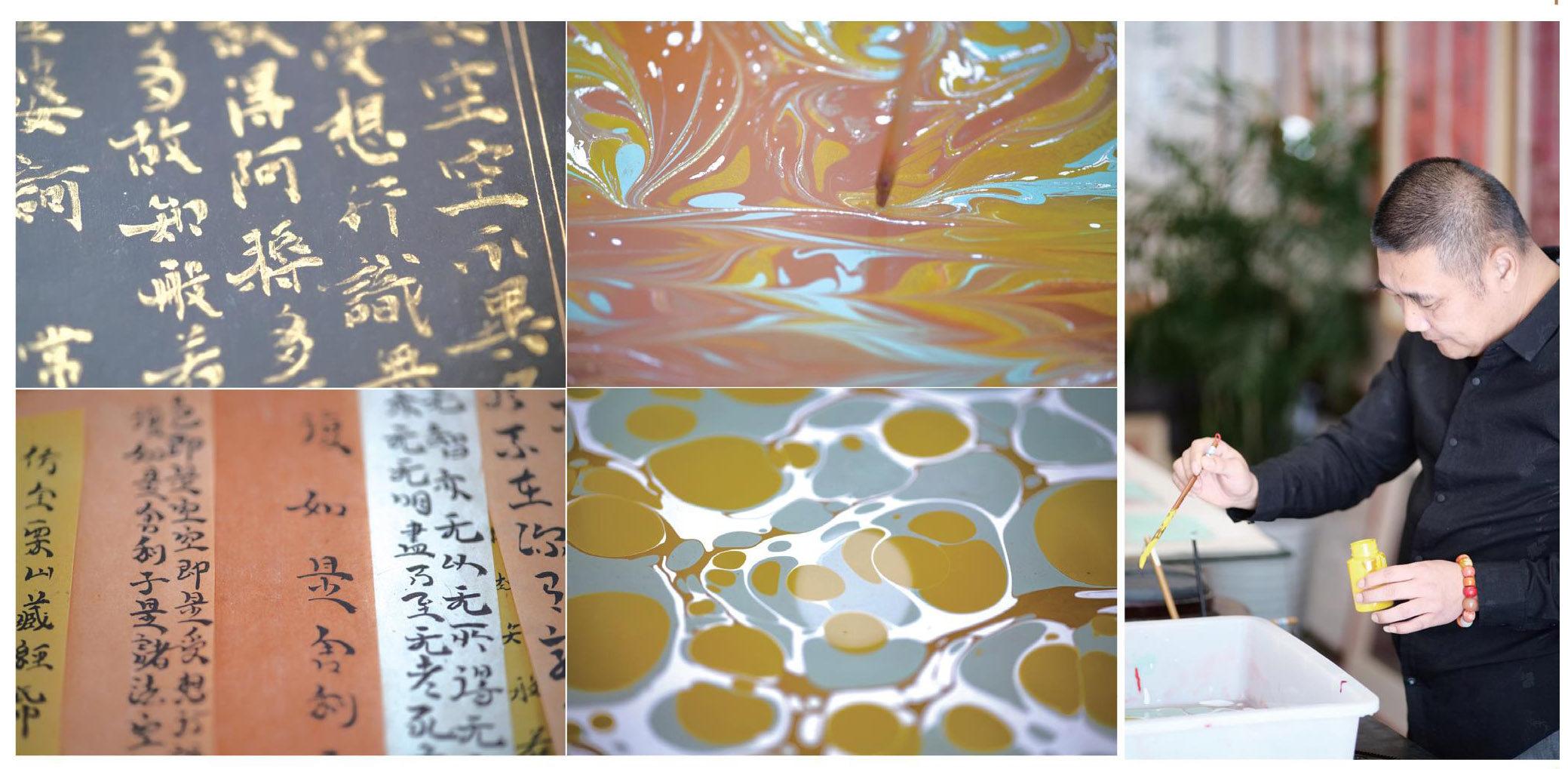

郑老师可能觉得,我这次来,没让我真刀真枪地演练一番似乎不太说得过去,便搬出了平时给学生们体验制作流沙笺的全套工具,让我自己制作着玩。可就算玩,郑老师也要玩出一个名堂。他这里的流沙笺,颜色比我在其他地方看到的要艳丽许多,据他说,这完全取决于水与悬浮剂的配比。利用油水比重差异,以及油水相斥相分的原理,使颜料漂浮于水面,若要使每种颜色不排斥又不完全相容,那就要考虑在颜料中添加辅料的量。我用毛笔沾上自己喜欢的各种颜料,甩于水面,用竹签、针棒甚至梳子等工具拖划颜色,使它们相互交错,形成不同的花纹,再用皮纸覆于水面拖拉,使颜色整体转印到纸上。这种流沙笺的制作,带有很大的偶然性,每一张都是独一无二的。甚至按照郑老师的说法,整张的流沙笺制作后,从中截取一片,都会出现意想不到的效果差异。本以为这种体验是非常简单的,却也未曾想到,每甩一点颜料都需要控制力度和角度,才能使每一种颜色都层层叠叠悬浮于水面之上,形成多层次的肌理感。但初次尝试的我,却每每把握不了分寸:甩轻了,颜色不够重,甩重了,颜料却破水而入,沉入水底,缥缈无踪可寻。就是这样也偶有所得,各种色水如同分花拂柳,曲径通幽一般,变成一幅水山妙图。我好歹算是“见多识广”的,对此竟也玩得不亦乐乎,郑老师时不时在旁指点一二,总算是懂得了郑老师做纸时强调的一个“玩”字的全部含义。

郑老师这种“玩”的尝试,表现在每一张纸上:他会购买民国时候的老纸进行再加工,仿制成金粟山藏经纸,却知道保留纸张边缘旧时的磨损痕迹;他会用植物染料在底纸上层层堆积,形成不同的肌理,对光而看,隐隐连绵山峦。他这里时常高朋满座,讨论的却是如何“玩”出仿唐代名纸硬黄纸;制出新纸后,他也并不急于销售,而是自己在上面抄经写字,先行试纸,颜筋柳骨,文人气十足。他玩的洒金宣,有时候并不会采用真的金箔,他说:“不是想偷工省料,节约成本。我用的是铜箔,让它自然氧化一下,甚至在制作的过程中,故意让箔片脱落,看起来是不是有点旧气?”确实,若他不说,我还真以为那些纸张是存放许久的老纸,甚至有些像民国时期的老纸,沉着而不飘浮,一如“风和堂”内收藏的老家具老物件,气息相近,含蓄温润。我不知道郑老师是如何做到的,大概是时时尝试、学习、研究,“玩”出来的吧?