美国在地性文化外交平台传播策略研究

2021-05-29潘亚楠

潘亚楠

【內容提要】美国中心是美国在全球分布最广的文化外交和公共外交平台“美国空间”(American Spaces)项目的一部分。本文选取北京美国中心(Beijing American Center)作为个案研究,通过空间和叙事两个维度深入剖析美国如何实现国家形象的“出场”和“在场”。空间维度具体包括可抵达性、准入机制和场景设置三个方面,叙事维度则从叙事主题、叙事者和叙事技巧三个方面探讨了其整体叙事策略。

【关键词】美国空间 北京美国中心 文化外交 公共外交 宣传

一、研究背景:外国驻华文化中心群落的出现

“想免费观看外国电影?想欣赏纯正的外国艺术?想学习各国语言?……各国使馆驻华文化处或各国政府的文化代表机构,已然成为京城一个独具特色的文化地标”。①在一篇新闻报道中,记者这样描述各国通过使馆文化处、文化中心或者语言学校的形式,在北京形成了一个外国文化传播的城市景观。

通过在他国设立文化中心或者语言学习机构,是文化外交最早也是最常用的方式。从法国的法语联盟、西班牙的塞万提斯学院、德国的歌德学院,到我国近些年在海外快速发展的孔子学院,以及两国基于外交对等原则建立的国家文化中心,对公众开展文化活动的使领馆文化处等,这些文化外交的实体机构尽管名目繁多,管理体制和机构属性各异,但本质上来看都是一国进行对外文化传播、开展文化外交的具体执行机构。它们以所在国公众为传播对象,利用本国文化资源开展在地性的、面对面的文化外交或者说公共外交,旨在提升外国公众对本国文化的认知和深层次的情感认同。因此,其传播理念和模式不仅是文化软实力战略的体现,更是关乎传播效果的关键“最后一公里”。通过对文献梳理发现,现有针对外国文化外交实体机构的研究主要从宏观的国家战略和中观的行政机制出发,而较为缺乏传播学意义上更为细节和微观的观察,同时忽视了这些文化中心作为他国文化传播空间介入的在地性和空间性,而这也是外国文化中心与其他文化外交方式最为不同的地方。

二、整合与再造:“美国空间”项目的诞生

美国中心是美国国务院“美国空间”项目(American Spaces)的一部分。据记载,最早的“美国空间”可以追溯到1928年成立于阿根廷布宜诺斯艾利斯的双边中心(Bi-national Center)。作为美国公共外交和文化外交最为重要的平台,美国空间最早以双边中心、文化院(Cultural Institutes)、美国屋(American House)、信息中心、图书馆等不同名称存在,直到克林顿政府在1994年政府行政改革中把这些散落在世界各地的平台统一整合成了“美国空间”。②该项目目前由国务院国际信息项目局(Bureau of International Information Programs,简称IIP,其前身是美国新闻署新闻局)负责统筹管理,在全世界共有超过700个不同形式的分支机构,包括美国中心、双边中心、美国角、信息咨询中心四种形式。美国中心是美国空间机构中功能最为齐全的公共外交平台,融合了图书馆、教育咨询、语言学习和形式丰富的互动项目。美国中心一般设立在该国的首都或者第二大城市。美国在中国分别设有北京和上海两个美国中心,并在沈阳、广州和成都领事馆内设有信息咨询中心。根据美国空间2015年财报显示,中国的北京美国中心、上海美国中心、成都信息资源中心、沈阳信息资源中心被列入到优先发展的美国空间平台。③(东亚共有10个平台列入优先发展计划)

北京美国中心由美国驻华大使馆的文化参赞负责,它在行政上归美国国务院国际项目规划局负责,但在实际执行上则与大使馆内部结合紧密。目前北京美国中心主要包括教育交流、信息咨询中心、EducationUSA(中国)、富布莱特项目和英语语言学习五个办公室。

三、美国中心文化外交活动分析框架:“在场”的两个维度

大众传播的繁荣加深了人们对传播的理解,但是也造成了一叶蔽目的缺陷,实体空间的传播角色被遮蔽了。新闻传播学科对“国家形象”的研究在很长时间里都陷入了“媒体中心主义”的陷阱,从方法上片面地把国家形象等同于了媒体所呈现的形象,而忽视了实体空间的媒介作用和面对面人际传播的力量。外国文化中心作为一国开展在地性文化外交和公共外交的机构,邀请公众进入到精心打造的他国文化场域中,使得遥远的国家以具象的形式抵达公众,对其认知中的国家形象产生纠偏、确认或者强化。

本文中的“在场”包含两个含义:首先,是受众通过“身体在场”进入外国文化中心的空间,即受众的身体在场。正如涂尔干所指出的,建立集体兴奋的“触电感”的第一步是从稀疏到密集的身体聚集的发展。人们的身体聚集到同一个地点,开始了仪式过程。“身体在场”之所以重要,是因为“处于人群中会产生一种身处行动中的感觉,即使你本身并非是明确确定的活动的一部分”。亲身在场使人们更容易觉察他人的信号和身体表现,进入相同的节奏,捕捉他人的姿态和情感;能够发出信号,确认共同的关注焦点,从而达到主体间性状态。④尽管现代技术手段的发展带来了时空的延伸,特别是对空间障碍的跨越,但对于文化传播来说,身体在场仍然具有独特的意义。

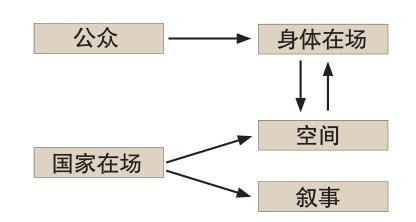

第二层面的“在场”是国家的在场,也是本文研究的主题。在这里,笔者借用了政治人类学研究中的“国家在场”概念。美国中心设立的目标是“利用受众可以理解的和有关联感的对话方式,与外国公众建立联系,创造有记忆的经历”。⑤对于参与美国中心活动的公众来说,美国是一个隐性的存在,大部分人参与活动更多地是对活动内容本身感兴趣。而对于脚本设计者的文化中心工作人员来说,如何巧妙地实现美国国家意象的出场,则是一个具体的操作问题,直接关乎活动效果。通过对“在场”概念的操作化处理,研究者将从空间和叙事两个维度来研究美国如何实现国家在场。本文研究思路如下图:

(一)“在场”的空间维度

空间是由于经验而产生关联的场所,空间性的关键是人的聚集和相遇。物质性的空间作为人类交往活动的容器,它不仅仅是一种物理意义上的空间和社会性的呈现,还是一种精神意义上的结构体。在本研究中,空间维度的国家“在场”包括三个层面:可抵达性、准入机制、场景设置。

首先,可抵达性(accessibility)包括空间抵达的便利性和象征意义的可抵达性,即:是否方便从受众抵达,以及空间对观察者产生空间含义上的吸引力,具体来说就是建筑本身所处地理位置对受众产生的吸引力。⑥因为年青人、青少年和精英人群是外国文化中心的主要目标受众,所以在地理位置上选择富有城市活力、年青人经常活动和生活的场所就成为大部分文化中心选址的主要考虑。从地理分布来看,各国文化中心的建立主要分布在北京三大使馆区附近。北京美国中心(Beijing American Center)在1994年成立后一直位于北京东三环的京广中心。京广中心是建于20世纪80年代的商业写字楼,曾经是北京最高的地标性建筑。北京美国中心租用其位于地上28层的整层空间。2016年7月,美国中心搬迁到了位于朝阳区安家楼的美国大使馆内部,也就是位于亮马桥附近的第三使馆区。美国中心的选址有着严格的标准,根据其国务院公布的《美国空间管理办法》指出,美国空间应位于商业、政府机构和大学的通勤距离之内,交通方便抵达,同时要在建筑物外部有明确的美国标识,如国旗,方便过往行人辨识。

第二,仪式性的准入机制。由于20世纪90年代美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆发生爆炸案,美国于1999年出台了《使馆安全建设和反恐法案》(Secure Embassy Construction and Counterterrorism Act,简称SECCA),对大使馆和海外美国空间的建筑进行了严格而细致的安全要求。以北京美国中心为例,访问者需要在大使馆入口蜿蜒数十米的栏杆处进行排队,随后接受严格的安检。检查内容包括身份证、活动预约凭证,以及随身携带物品的机器检查,并被要求不许携带大包。在研究者所调查的十家驻华文化中心中,只有美国中心执行如此严格的安全检查和预约机制。如果访问者忘記携带预约证明或身份证,会被“不近人情”地拒绝入内。与其他文化中心宽松的准入方式相比,这样高标准的安全检查可能会引起心理上的不适应甚至反感,但同时也营造了严肃而郑重的仪式感,对活动参与者也意味着美国的正式出场。从严格的准入机制开始,“美国”这个遥远的所在就“陡然”来到了人们面前。

第三,场景设置。场景设置包括内部空间设计和根据具体活动内容定制的微场景。美国中心对空间设计的重视程度由来已久。据日本学者渡边婧记载,20世纪70年代位于日本东京的美国中心就引进了当时美国最为流行的装修风格“Supergrahics”。“譬如,女洗手间的门上画着真人大小的女性冲进洗手间的画面,男洗手间画的是真人大小的男性踢开门的画面。这些都展示了美国人不仅认真而且诙谐磊落的国际形象”。⑦2014年,受IIP的委托,美国史密森学会的专家在对六个地区的美国空间平台进行调查后,给出了一份名为《美国空间创意书2.0》(American Space Idea Book 2.0)的报告,也是对世界各地美国空间平台进行空间设计的指导书。在这份报告中,史密森学会对美国空间的室内设计从家具、张贴画、墙壁颜色、地板、装饰品,以及根据空间面积的大小如何进行空间设计等方面,都制订了详细的方案和指导意见。如,内部设计的原则:把空间从过去沉重、单一、枯燥的教室,变成可以对话和参与、轻松明亮、有亲和感的空间。室内装修的颜色以美国国旗的颜色蓝色、红色和白色为主;家具在功能化的同时趣味化,增强空间的互动性,比如桌椅应该可以随意移动而非固定的,放置黑板、留言墙等为受众提供可以随意书写的空间。研究者在观察中发现,北京美国中心活动大厅大概可以容纳300人左右,全部采用了可以随意移动的桌椅,方便组织者根据活动的不同形式灵活设计。日常的摆设包括前任总统奥巴马的传记,介绍美国概况的中文杂志《新交流》,随处可见的美国国旗和代表美国音乐、影视、体育等文化的海报,为来访者带来身处美国的沉浸感。除了日常的内部空间设计外,美国中心还会在如观影活动时提供爆米花或者薯片,在模拟总统大选活动时提供可供合影的希拉里和特朗普的人形合照板等,根据活动内容精心设置传播的微场景。

(二)“在场”的叙事维度

美国国务院的官员这样描述美国空间的意义:“如果我们把有关美国价值观、历史、政策、文化的信息留给别人去传递,那么我们就是在冒这种叙事被歪曲或丑化的风险。美国空间是我们设在各地的信息枢纽,在这里与年轻人、教师、记者、政治家,以及任何对美国感兴趣愿意更多了解美国的人进行互动。”由此可以看出,美国空间被定义为国家叙事和话语权争夺的主场,即如何利用本国的文化资源进行沟通和对话,从而促进活动参与者对美国从外交政策、文化,到价值观的深层次认同。从叙事学来看,实现有效叙事需要回答三个关键性的问题:1.讲什么(say what),即叙事的主题;2.谁来讲(who),即叙事者;3.如何讲(how),即叙事的技巧和节奏。

1.叙事主题

约瑟夫·奈从行为和资源两个层面对软实力进行了阐释:从行为层面来看,软实力是一种吸引人的力量;从资源层面来看,软实力来自于产生吸引力的资产。⑧因此,判断软实力资产的标准在于能否建构出吸引力,这种吸引力既来自文化、价值观和政策,同样也包括强大的经济实力,先进的科技力量在内的硬资产。如何从庞大的软实力资产池中进行有效选择是每个国家在开展公共外交时都必须面对的问题,而在文化中心这样的国家叙事主场,首要确定的是就是叙事的核心议题。通过与智库史密森学会的合作,IIP对美国空间的叙事主题进行了战略性的顶层设计。根据《美国空间内容设计和项目运作手册》(Content and Programming Book)显示,美国空间的叙事主题包括六大议题,分别是:(1)美国历史、总统选举制和民主;(2)平等、人权和宽容;(3)美国文化和移民群体;(4)科技、健康和环境;(5)企业家精神和创新;(6)教育和教育外交。同时,对每个领域又提出了5个优先发展(Top 5)的议题。(见表1)针对这些议题,史密森学会还提供线上和线下平台展示可使用的图片、画报、音乐、文字介绍等资源,相关工作人员只需要依据这份详细的“菜单”来定制内容。

2. 叙事者

根据传播学说服效果的研究显示:信源的可信度影响说服效果,信源的可信度越高,说服效果越大;反之亦然,对叙事者的选择直接关乎传播效果。北京美国中心的叙事主体主要来自于三个群体:(1)“演讲者项目”。IIP设有“演讲者项目”办公室,主要向世界各地的美国空间提供高质量的演讲者,各地的机构也可以根据活动主题申请演讲者。演讲者项目是美国早在20世纪50年代就有的计划,当时美国政府会选择一些明星等派往不同国家的使领馆进行演出和演讲。在今天,演讲者项目中的演讲者不仅仅来自于文体界,也扩展到了政府、学界和商界的精英。根据美国《2014年公共外交和国际广播年度报告》提供的数据显示,演讲者中最大比例来自于“民主和人权”议题,人数达到288人,经济问题领域74人,美国对外政策领域27人,环境、能源问题60人,外交和发展领域26人。⑩

(2)“知美派”的中国精英。美国大使馆对参加富布莱特、汉弗莱、国际访问者、美国青年政治领袖等交流项目的中国精英群体建立了“学友群”,邀请他们在美国中心内部举办讲座,形成了一种反哺模式。

(3)“知华派”的在华美国人。在华工作生活的美国人是美国中心丰富的在地性资源。美国中心首先邀请使馆内部的工作人员根据其不同的教育背景和工作经历选择适合的话题,如“格莱美之夜”就邀请曾在美国独立音樂机构工作过的使馆工作人员;“我的美国家乡”系列则邀请来自不同州的工作人员讲述其家乡习俗、文化、特色食品等。在中国工作生活的美国人不仅了解中国,而且在与中国人沟通时也更熟悉中国化的沟通方式。

3.叙事技巧

(1)对话与参与。在任何社会情境中,作为沟通不同文化和价值观的最佳方式都是对话。互联网带来的技术赋权催生了参与式文化的勃兴,过去以“展示”为主的单向沟通方式已经对受众特别是青年群体失去了吸引力,如何提高公众的参与度(engagement)成为公共外交最为关键的课题。美国中心首先在传统的展示性活动加大对话的比例,以电影观赏活动为例,电影放映是公共外交的传统方式,但在目前信息开放和网络传播的环境下,单向的电影观赏已经很难对年青人带来吸引力。北京美国中心的做法除了选择通常渠道较难获取的影片之外,会配备拥有电影内容相关背景的嘉宾与现场观众进行至少一个小时的问答。其次,是增加参与式活动的比例,如模拟美国总统大选、美食品尝和制作、舞蹈老师现场教授美国传统舞蹈等。

(2)共振。“共振”指议题的时效性与社会热点议题的重合,形成舆论上的共鸣效应,从而放大了传播效果。在全球性的战略传播顶层设计之下,美国空间项目同样强调的是议题的在地性(locatedness)和亲近性(affinity),如何与当地受众的经验和兴趣产生关联。例如,在2015年冬季北京频繁出现雾霾红色预警的情况下,美国中心多次举办有关空气污染和相关疾病方面的讲座;与新闻热点的共振,如埃博拉病毒、奥斯卡颁奖典礼、美国总统大选等社会热点议题。

(3)重复。重复不仅是一种重要的文学修辞手法,作为组织传播的叙事策略来说同样具有“四两拨千斤”的力量。史密森学会在对美国空间的活动项目进行设计时提出,应该围绕关键议题及其相关子议题举行系列活动,然后不断重复。举行系列活动的好处在于对受众来说核心信息鲜明,可以吸引到忠实受众,通过一系列活动来培养亲和感和认同感。同时,对于活动主办方来说,举办系列主题活动效率更高,时间和人力财力成本也都更低。反复举行的主题月活动也更容易在忠实受众群体中会形成品牌效应。从活动的形式来看,北京美国中心采取了“主题月”+“常规活动”的形式,对主题月活动进行了车轮式的重复循环。比较有代表性的包括:“革新与创造力月”、“LGBT(性少数群体)骄傲月”、“黑人历史月”、“女性成长主题月”、“总统大选月”、“畅游美国月”等。

四、结论与启示

从本文对北京美国中心的研究可以看出,作为美国国家叙事和话语权争夺的主场,美国空间从空间设计,到议程设置和操作技巧都经过了战略传播的顶层设计其根本目标在于帮助美国实现对外政策目标和维护意识形态霸权。

在充分认识美国文化外交政治属性的前提下,其具体做法对我国实体文化外交平台的建设具有一定启示意义:(一)设置国家叙事的核心议题。国家叙事是指一个国家展现出怎样的价值观和目标,如何讲述关于自身的故事,从而帮助本国国民和国际社会认清该国在历史和现实中的定位与使命。我国在开展文化外交时过于强调软实力的“软”,过于倚重文化中的传统形式,而缺乏对中国核心价值观的阐释,以及对当代中国国情和中国人精神面貌的展示。应该确定有关国家叙事的核心议题,才有可能在话语权上形成合力。(二)对智库的运用。史密森学会对美国空间的空间设计和叙事议题的选择,以及相配套的文字、海报、音乐、视频等资源都进行了全方位的支持,我国也同样可以和相关的文化单位如国家图书馆、国家博物馆等机构进行合作,对全球的中国文化中心进行统一资源配置。(三)对在地性资源的挖掘。以海外文化中心与孔子学院为基点,与当地的华裔人群建立联系,利用海外移民资源进行有针对性的传播。

本文系教育部2019年人文社会科学研究青年基金“战略传播视角下的‘美国空间传播机制研究”(项目批准号:19YJC860035)和河南省2019年度博士后启动项目基金(项目批准号:201903001)的阶段性成果。

作者:郑州大学新闻与传播学院讲师、新华社-郑州大学穆青研究中心研究员

「注释」

①郑娜、杨帆:《外交面纱褪去,渐成文化地标》,《人民日报》(海外版),2012年6月1日,第7版。

②作者对美国国务院亚太地区公共参与官员John DAmicantonio先生的邮件采访。

③Office of American Space(2015),Annual Report of American Spaces,检索于https://americanspaces.state.gov/home/.

④[美]兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》,北京:商务印书馆,2009年,第106页。

⑤同②。

⑥陈竹、叶珉:《什么是真正的公共空间——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定》,《国际城市规划》,2009年第3期。

⑦[日]渡边婧:《美国文化中心:美国的国际文化战略》,北京:商务印书馆,2013年,第88页。

⑧[美]约瑟夫·奈:《软实力》,马娟娟译,北京:中信出版社,2013年,第11-12页。

⑨STEM代表科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)。STEM教育就是科学、技术、工程、数学的教育。在国家实力的比较中,获得STEM学位的人数成为一个重要的指标。美国政府STEM计划是一项鼓励学生主修科学、技术、工程和数学领域的计划,并不断加大科学、技术、工程和数学教育的投入,培养学生的科技理工素养。

⑩ACPD(2014).Comprehensive Annual Report on Public Diplomacy and International Broadcasting,检索于https://www.state.gov/pdcommission/ reports/235008.htm,2014年12月12日。

责编:谭震