新中国丽江洞经音乐传承发展研究

2021-05-28和云峰

和云峰

丽江洞经音乐(1)20世纪60年代以前,纳西人对“洞经音乐”这个称谓仍然是陌生的;“洞经音乐”是20世纪60年代后由云南省音乐工作者根据此种音乐所谈演的道教经文而阐发的专有名词(称谓)(详见和云峰:《纳西族音乐史》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第144—145、325页)。是明清以来就流传在云南省丽江市的一组被高度“纳西化”了的汉族传统民间音乐,其包括道教洞经音乐、明清小曲和部分戏曲曲牌音乐。纳西人早先将此种“谈演”(演练)音乐和念诵、吟诵、唱诵道教经文的组织称作“谈经班”,其中又细分为“皇经会”(主要以谈演道教《洞玄灵宝高上玉皇本行集经》,简称“皇经”而得名)和“洞经会”(主要以谈演道教《玉清无极总真文昌大洞仙经》,简称“洞经”而得名)两类。清朝末年,由于大批官绅文人的加盟,纳西族民间亦形象地将其称作“文人会”;民国以后则通将此类组织称作“乐会”或“古乐会”。此处必须强调的是,此组音乐迄今沿用汉语命名,无纳西语称谓。

目前虽然未曾发现洞经音乐传入纳西族地区的确切年代的明确记载,但在纳西族民间,却流传着许多有关此类音乐源流的口传史料(2)桑德诺瓦:《丽江洞经音乐的传说、曲牌及形态》,《民族艺术研究》,1996年,第2期,第17页。,譬如(此依年代为序):孔明说(3)即三国时期孔明携入之说。此说最早见于20世纪40—50年代客居丽江的俄国作家顾彼得(Goullart Peter)所作英文版《被遗忘的王国》(Forgotten Kingdom)一书(详见﹝俄﹞顾比得著、李茂春译,昆明:云南人民出版社,1992年,第20页)。、南诏说(4)即洞经音乐渊源于南诏地方政权之说。此传说主要流行于丽江县的巨甸、石鼓、塔城等金沙江沿岸一带。传说古乐(指洞经音乐)最早由南诏传入。据文献记载:“天宝丙戌五载,王遣孙凤伽异入唐,唐授伽异为鸿胪少卿,妻以宗室女,赐龟兹乐一部。”(详见﹝清﹞胡蔚订正:《南诏野史》,官书局刊刻本(云南省图书馆藏书),第102页);﹝唐﹞樊绰:《蛮书》中也载:“又,伎乐中有老人吹笛,妇人归蕃来国,开元皇帝赐胡部及龟兹音声各两部,今死亡零落尽,只余此二人在国。”(转引自顾峰:《云南歌舞戏曲资料集注》,云南省民族艺术研究所戏剧研究室编印,1986年,第14页)。、乐工说(5)即元·忽必烈之乐工落籍云南之说。笔者采访过的洞经老艺人赵煜贤说:古乐是南宋末年由元太弟入滇经过丽江时留下的音乐。此部分音乐连同其乐工均是蒙古大军路经四川成都时俘获的宫廷乐工,他们当中的一部分人因年事偏高而在蒙古大军与大理政权交战前被遗弃在丽江,自此以后古乐便在丽江传承至今。、移民说(6)即明中叶随移民传入之说。此说认为,1381年,以傅友德为主帅,蓝玉、沐英为副帅的30万明兵大举南下入滇,在先后占领了昆明、丽江等地后(1382年),明朝在云南建立云南布政司。此后在云南广泛实施其“军屯”“民屯”“商屯”政策,使得大批中原移民(包括军卒、商贾、流放的罪犯等)“充军”云南,使云南全境成为明朝政权的屯军、屯粮地区(详见桑德诺瓦:《丽江纳西族洞经音乐的传说、曲牌及形态》,《民族艺术研究》,1996年,第2期,第18页)。、宫廷说(7)即丽江古乐由明朝宫廷流入民间之说。著名洞经艺人和毅庵坚持认为,丽江古乐原为宫廷音乐。他说,嘉靖年间,号称“海外天子”的丽江木氏土司听说即位九年(1531年)的嘉靖皇帝在北京天坛举行了盛大的环丘祭天活动并演奏了道教洞经音乐,因而派专人到京城学习并请得部分乐师到丽江传授,此后远离京城的西南边陲小镇便有了此种音乐。、改流说(8)即改土归流(1723年)后传入丽江之说。此说最早见诸纳西族著名女作家赵银棠先生的《玉龙旧话》(1949年排印本)一书。作者在该书“丽江古代文化表解”音乐部分一栏中说:丽江有皇经、洞经两会,均以音乐配合经文唱奏。音乐高雅,情调谐适。两会历史,始自改土归流之际。而牛琴、马笛、习筝称为音乐三绝。“牛琴”,因纳西族民间诗人牛焘(1790—1858年)擅长演奏古琴而得名;“马笛”,因诗人马子云(1782—1849年)擅长演奏竹笛而得名;“习筝”因医生、诗人习杏樵(1868—1942年)擅长弹筝而得名。——笔者注等。在前述六则传说中,经笔者调研后确认“改流说”最接近史实。(9)详见和云峰:《纳西族音乐史》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第147、151页。

较之20世纪50年代前,丽江洞经音乐的承传与发展均产生了前所未有的历史变迁,其中有量变,也有质变;有渐变,也有突变。丽江洞经音乐的传承发展,较为集中体现在其乐会(集体)、乐人(个体)、乐谱(载体)、乐器(物体)、乐曲(曲体)、乐事(实体)等几个方面。

一、关于乐会传承发展

众所周知,民间乐会的生存方式是维系其乐种代际承传、演绎方式、创作形式的必要前提;是表达社会礼仪与民俗、审美理念与精神、乐会群体与个体等传统文化、地域文化的载体;是体现社会功能,辨析音乐与人文、音乐与文化、音乐与社会等的重要基础。丽江洞经乐会社会维护与传承发展的历史即可明证。

丽江洞经乐会的发展大致经历了三个重要的历史阶段:1949年新中国成立前;1966年起的“文化大革命”;1978年后的“改革开放”。

第一阶段1949年前,丽江洞经乐会的维护基本由社会民俗与民间乐会承担,其组织形式呈现出一种既开放又封闭的自生自灭的存续状态。

明末清初,尤其是雍正元年(1723)丽江“改土归流”(10)“改土归流”指改土司制为流官制,又称土司改流、改土设流、废土改流。全面的改土归流始于清雍正四年至九年(1726—1731年),它是清政府对西南滇、黔、粤西三省地区各少数民族实行的一种行政体制,其核心是废除原有的土司制度,确立朝廷轮流委派行政官员异地做官的制度。清代雍正时大力推行对少数民族地区实施改土归流,废除了云南、贵州、广西、四川、湖南、湖北等地的许多土司,改成和全国一致的州县制度。后,随着儒学礼乐的进一步传入,洞经会纷纷建立。在今天看来,丽江洞经乐会的传承与普及,有赖于道教在丽江纳西族地区的传播(11)道教在纳西族中的传播,有文物可供资证的年代虽不早于明朝万历年间(1573—1620),但早在南诏时期,道教就已在西南边地传播了。、“文昌梓潼帝君”的形成(12)据说唐玄宗和僖宗奔蜀时曾得到过他的护佑,因封其为“英显武王”。后宋、元道士假托梓潼降笔,作《清河内传》,书中称玉皇大帝命梓潼专门掌管文昌府及人间禄籍。文昌与梓潼二神通过前述层层加封和假托的“天启鸾笔”等记叙、附会,终于元代仁宗延佑三年(1316年)被加封为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”,此后文昌与梓潼遂合二为一(详见雷宏安:《略论中国洞经音乐的起源及其流变》,《民族艺术研究》,1999年,第6期,第21页)。这就是“文昌梓潼帝君”产生的整个演变过程。、《文昌大洞仙经》的成乐(13)将《大洞仙经》成乐为《大洞谈经》之目的主要是想以“谈经演教”的方式普传道家思想,在最早的刊刻本(由张宇清所撰)序言中说:“以上品大洞仙经……口口相传,谈经演教”云云,第一次明确提到“谈经演教”之说。明永乐年间,最终将改编自《道藏》的《大洞仙经》成乐以达到谈论、普及和宣传道教教义之目的,《大洞谈经》故而产生。就一般史料的写作规律而言,此类改编本不可能早于张宇清为其作序(1426年)的数十年(详见桑德诺瓦《丽江纳西族洞经音乐的传说、曲牌及形态》,《民族艺术研究》,1996年,第2期,第19页)。、汉文化的传入及谙熟(14)汉文化熟习的过程,亦可形象地视为纳西人诸如服饰、民居、丧嫁习俗、饮食习惯、食物结构、所习用的文字等逐渐汉化的进程,也正是在这个历史进程中,以文学为例曾出现过两次纳西族文人创作的高峰时期,即以“木姓作家群体”文人诗歌创作的兴起和“旁姓作家群体”文人诗歌创作的繁荣为标志。、科举制度在丽江的实行(15)1723年以后,科举制在丽江纳西族中全面实施。至民国(1911年)以前,纳西族中有百余人得中功名,甚至还出现过“一门三举”的现象。此段时期,纳西族文人不论是用汉文写作经史、词赋、诗歌,还是汉文书法、绘画、雕刻等均达到了很高的水准(详见赵银棠:《玉龙旧话》丽江文化表解,云南图书馆排印本,1949年,第154页)。五个历史前提。就年代而言,笔者认为洞经音乐在纳西族地区的传播即便早于云南任何一个地区,其上限也不会早于明万历二十八年(1600)。客观地估计,洞经音乐传入纳西族地区的年限当在清顺治七年(1650)前后;下限当在清雍正元年(1723)(16)详见和云峰:《纳西族音乐史》(增订版),北京:民族出版社,2016年,第155—162页、第155—229页。,因而丽江洞经乐会建立的时间也应当与此同步。

20世纪20年代后,丽江洞经乐会逐渐转向以家族为纽带的存续方式与维护形式,也最大化承袭了历史上民间家族或宗族维护的“基因”,其中最为典型的有周渭、周澍兄弟为代表的周氏(17)指周氏三代在音乐传承与演奏方面较有名望的代表人物。第一代为百岁坊的周渭和文明村的周澍两家,周渭与周澍乃同胞兄弟;第二代为周燮虞、周炳昌、周奎昌等;第三代为周乾、周坤等。在纳西族民间,至今仍然流着许多有关周氏家族与纳西古乐的传说,例如《狗通音律》《哑巴唱曲》等等。,以及牛氏(18)在丽江音乐文化史上也可谓人才辈出,在民间广泛流传着“牛无二姓”这句俗语,意思是说丽江的牛姓原本均出自一个家族。其中最有代表性的人物有牛焘、牛耀芝、牛永庆、牛书训、牛书绅、牛焕斗、牛炳斗、牛赵久、牛覆中、牛斗、牛黼麒、牛黻麒、牛裔熏、牛裔昌、牛存恕、牛宿一、牛维道、牛维炯等。、习氏(19)不仅在丽江纳西族中属于名门望族,同时在音乐文化史上也可谓是人才辈出,其中最有代表性的有习杏樵、习道生、习世伟、习自元、习自高、习家驹、习家骅等。、木氏(20)在纳西族的社会发展和文化发展历史中,一直占居着极为重要的地位,在丽江古乐的谈演和传承方面也不例外,其中较为著名的有木玠、木瑛、木度、木广、木珣、木政、木枢、木荣、木檀、木榥、木瑶、木琼、木渭、木璡、木永盛、木瑚、木玠、木永昕、木永光等。等家(宗)族。应该说他们的介入,为丽江洞经音乐的传承、普及起到了极为重要的历史作用。

1949年新中国成立以后,纳西族地区仍然保留有大量的民间乐会。毫不夸张地说,此时纳西人聚居区,甚至每个村庄、街道都有自己的洞经乐会,并且定期举行洞经音乐的局部谈演或无仪式的音乐合奏活动,为当时纳西族地区的音乐繁荣、提高,起到了良好的促进作用。在众多乐会中,较为著名的有大研镇的洞经会、皇经会、松花乐会、白马村乐会、益友乐会、文明村乐会、新营盘乐会,石鼓镇的石鼓乐会、海螺塘乐会、大同乐会、竹园村乐会,巨甸镇的巨甸乐会、德良乐会,金山乡的文治乐会,白沙乡的白沙乐会、龙泉乐会、开文乐会、新善乐会、木都乐会,拉市乡的吉祥乐会、丰乐乐会、满祥乐会、南尧乐会等等。此时期,丽江阿喜、格子、大具、鲁甸、杵峰等地先后建立了一批新的乐会。1962年9月,云南省宋词乐调调查组对丽江洞经音乐进行了较为全面、系统的调查与整理,并且写就《洞经音乐调查记》(油印本)一文。1963年,老艺人杨德润、许玉文等为中央人民广播电台录制播出了20余首丽江洞经音乐。(21)详见和云峰:《纳西族音乐史》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第337页。本人依据周乾、赵煜贤等大批洞经老艺人的采访资料整理。

第二阶段1966年以后,丽江洞经音乐作为“破四旧”的内容而遭厄运,许多民间乐人被扣上了“牛鬼蛇神”的帽子并遭到批斗,洞经音乐随之匿迹于公共视野;“改革开放”之初,丽江洞经音乐演奏活动逐渐恢复。活动较为频繁的有周乾(22)丽江周氏第三代洞经音乐传人。参与组建的新安街以及大研、白华、金山、长水、石鼓、拉市、白沙等洞经乐会。

第三阶段1978年以后,随着“改革开放”政策的逐步落实,丽江洞经乐会重新复建,并且以集体所有制的形式出现。此种集体维护,为洞经乐会之后个体私有化的接续奠定了良好的基础,其中最为典型的案例即“丽江大研古乐会”。1988年7月,丽江大研洞经古乐会正式对外做定期的专场演奏。自20世纪90年代起,乐会逐步完成由集体向个体的“转制”,乐会进入个体维护的时代;1995年起,其先后应邀到英国、挪威、法国、意大利、瑞士、德国、日本、美国等十余个国家以及香港、台湾地区交流、展演。截止1998年底,已演出千余场次,仅在丽江就分别接待了来自美、英、法、德、意、日等54个国家和地区的近10万人次,引起了普遍关注。(23)1992年元月,中央音乐学院硕士研究生和云峰为丽江大研、白华、金山等7个古乐会现场录制了各自的音乐专集。其中,为大研古乐会所录制的专集于翌年由云南音像出版社出版发行,这也是丽江洞经古乐集结正式出版的第一盘专集(详见和云峰:《纳西族音乐史》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第337—340页)。

2000年以来,尤其是随着“非遗”时代的来临,政府维护基本成为洞经乐会生存的唯一方式。自2014年丽江洞经音乐被列入“云南省非物质文化遗产名录”(扩展项目)以后,部分“输血”功能得到确立和加强,因而洞经音乐的保护、传承、发展取得了长足的进展。

综观近现代丽江洞经乐会尤其是新中国成立以来的发展历史,其传承方面大致呈现出:乐会维护(1950以前)、家族维护(1950以后)、集体维护(20世纪80年代)、个体维护(20世纪90年代)、政府维护(2001年“非遗”时代——此以昆曲获批“世遗”为节点)的发展轨迹。乐会发展存在的问题可谓危机并存:“危”在乐会传承链的实际断裂,使得原本以谈演洞经为目的存在方式质变为以娱乐、展演为目的的纯器乐存在方式;“机”表现为乐会的生存不再受制于原有的单一谈演模式。随着国家省市县“四级非遗名录体系”的建立、健全以及旅游产业的逐步发展、扩大,乐会正显现出灵活多样的存续状态与发展方式。

二、关于乐人传承发展

从乐人身份看,1949年以前丽江洞经乐人多为文人、商人、小贩、乡绅、官宦等“有闲阶层”以及少数平民百姓。

1840年鸦片战争后,丽江进入了俗称“乱世18年”(24)云南“回变”,又称杜文秀起义(1856—1872前后)。其间,丽江古城多遭侵扰。丽江史称“乱世18年”。的社会动荡时期。此时期在纳西族民间出现了另一批继“改流”之后的文化艺人,他们不仅是纳西人中进一步学习汉文化的倡导者和佼佼者,同时几乎也都是丽江洞经音乐的传承者和各个乐会的核心会员,其中较为著名的有李玉湛、杨泗澡、杨元之、周兰坪、和松樵、和云锦、王竹淇、习彦卿、李中铨、杨菊生等。他们的相继出现,使丽江洞经乐人身份发生了较大的变化。同时期,他们之中的周氏兄弟开始尝试将古代唐宋诗词填入洞经音乐,譬如1944年,周樊曾把南宋词人张炎的《咏白莲》填入曲牌《水龙吟》;1945年抗日战争胜利后,丽江皇经会乐人周霖也自创新词填入曲牌《到春来》,据本人采访的牛维炯等老艺人追忆,此类尝试在当时的丽江各洞经乐会极为盛行。

1949年新中国成立以来,乐人身份发生改变,有来自地方政府、国营企业、民营企业、城镇市民、郊区农民等,丽江洞经乐人身份逐渐呈现多元、庞杂的局面。随着专业院团创作、演奏人员的逐步加入,乐人水平也发生了改变。诸如此类都在有形和无形中推动了乐会向着专业化或准专业化的方向发展。在此种历史性的转型与变化中,丽江洞经乐人的传承机制、发展样态及规律等,均发生了显著的变化。此时期,以杨曾烈、陈秋元、王铁生、杨友和、祁韶山等丽江地区歌舞团、滇剧团演奏员,以及丽江纳西族自治县文工队、群众文化馆、文化站等准专业人员的加盟,加速了洞经音乐由业余到专业的历史进程。

当下,随着“非遗”概念的逐步强化和深入,一些民间艺人逐渐成为“非物质文化遗产”代表性传承人,进而也带来了一系列新的“身份认同”问题。截止2020年,国企与民企,譬如丽江玉水寨、丽水金沙、丽江千古情等都在不断招募全职、半职或兼职洞经乐人,从而也基本完成业余到专业或专业再回到业余的乐人身份、观念的新转变——音乐技艺传授、音乐表演都不再局限于“传统”,年轻艺人对抖音、微视、美篇、快手等现代化传习方式和传播途径的追捧和使用,都使得乐人从艺途径、方式发生了新的变化。随着老艺人的不断谢世,出现了不同年龄、行业间的代际传承,譬如艺术院校学生、个体商人以及旅丽“隐者神驹”、网红达人等业余爱好者纷至沓来,最终使得丽江洞经乐人固有的“传承链”由文化人渐次转向普通大众。

1949年新中国成立以来,丽江洞经乐人身份在传承方面发生了较大变化:其一,以往固有的文人、官宦被专业人士和“准专业”人士所取代,这也使得乐人不再局限在以往寄托怀旧之情、排遣世事烦恼的晚清举子“文人会”,各个乐会也不再固守吟诗作赋、舞文弄墨的聚会惯例。其二,一部分乐人逐步获得“体制内”的身份认同(即各级各类非遗传承人),使得后继乏人变为后继有人。

三、关于乐谱传承发展

1949年新中国成立以来,丽江洞经音乐所使用的乐谱发生了显著变化,呈现出由工尺谱—简谱—五线谱—再回到工尺谱的螺旋回归态势。迄今,个别洞经乐会仍然坚持部分使用工尺谱谈演音乐。(25)它的历史悠久,最初是唐代即已使用的“燕乐半字谱”,其谱字可能是某种管乐器的音位指法记号。经过宋代的俗字谱,如张炎《词源》中所记的谱字,姜夔《白石道人歌曲》的旁谱、陈元靓《事林广记》中的管色指法谱等(参见朱舟:“工尺谱”,载《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,北京:中国大百科全书出版社,1989年,第218—219页)。尽管此种乐谱传承、使用逐渐式微,但仍有部分有识之士不忘初心,为其“续命”倾尽心力。此将丽江洞经音乐所使用的传统谱式及使用情况扼要分述如下:

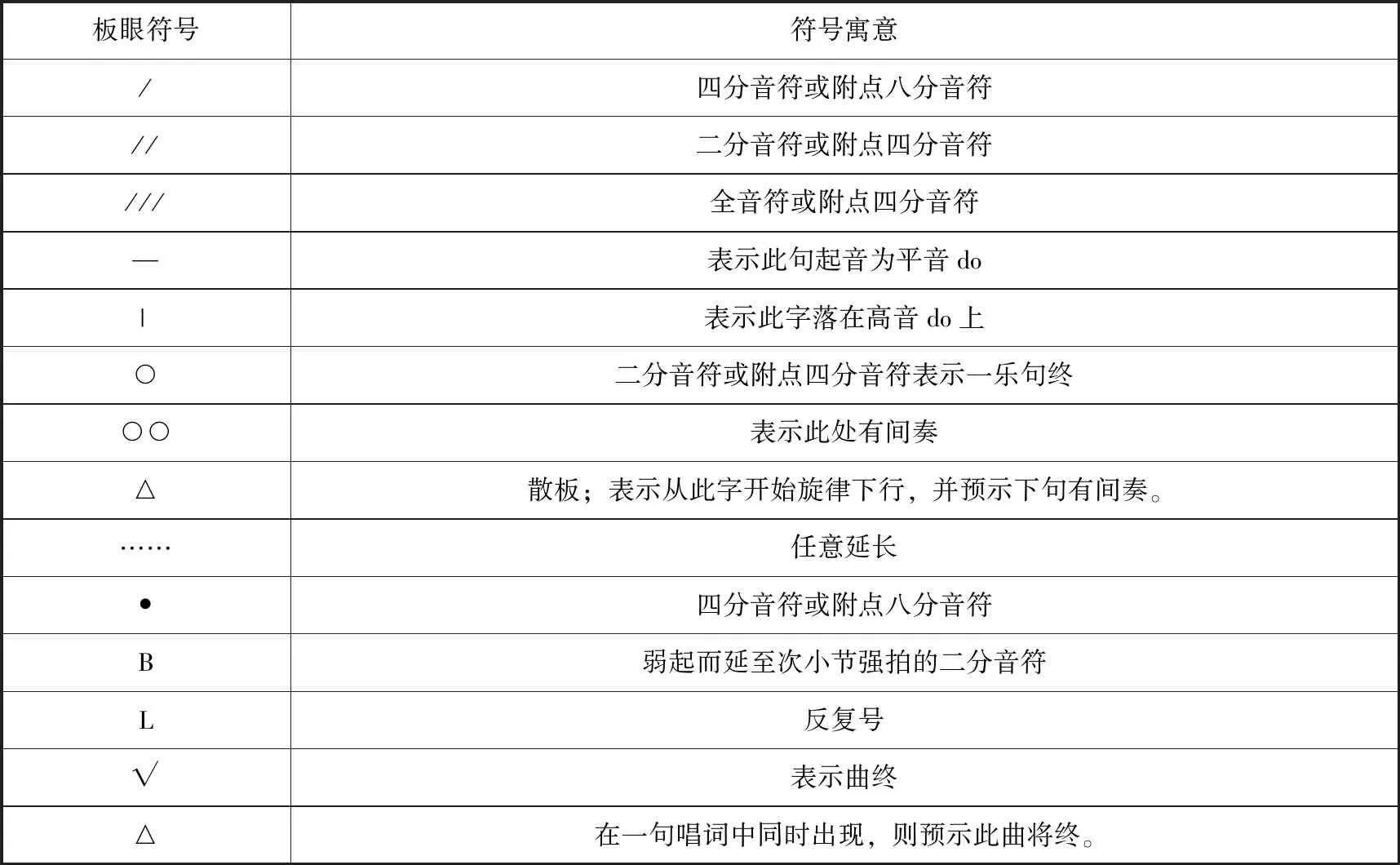

表1.丽江工尺谱板眼符号寓意一览表(26)参见白华乡木绍先乐本《乐经》(乐本收录乐谱28首)民国甲子年(1924)抄录本,和云峰翻拍;李之典主编《丽江民族民间器乐曲集》,昆明:云南民族出版社,2012年,第70—71页。

第一,使用谱式 丽江洞经乐队使用的工尺谱与中国近代常见的工尺谱基本一致(27)丽江各乐会一般均用“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙”等字样表示音高(同时也是唱名),其基本符号可等同于sol、la、si、do、re、mi、fa(或#fa)、sol、la、si。如表示比“乙”更高的音,则在“尺、工”等字的左旁加“亻”号,譬如“仩、伬、仜”等。,但个别方面也具有某些地域特点。丽江洞经音乐工尺谱通常使用竖行从右至左的记写格式,板眼符号记在工尺字的右边,每句的末尾用空位,例如:上、尺、工○等八分音符或十六分音符等的独特符号。值得注意的是,丽江洞经艺人在译谱时,往往以口唱工尺谱为准,手抄工尺谱的谱号通常只起到参考、辅助、提示的作用。

第二,使用音阶 丽江洞经音乐使用#C宫或C宫雅乐音阶,(do re mi#fa(变徵)sol la si(变宫),艺人称正声音阶或古音阶。乐谱中多有“si”和“#fa”两音,但其传承至今的工尺谱中却无与此相对应的谱字。因而老艺人在识读工尺谱时,往往会做一些变通,譬如他们会将“一、上”两音均读为“上”;将“凡、六”两音均读作“六”。

第三,调式调性 丽江洞经音乐采用工尺七调(28)即“上字调、尺字调、小工调、凡字调、六字调、五字调、乙字调”7种。详见黄翔鹏“工尺七调”,载《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,北京:中国大百科全书出版社,1989年,第219—220页。中的尺字调,它既做音名也是唱名。就总体而言,七声羽调式最多,其次是商调式、宫调式。调性一般以笛子筒音作La定调#C(即采用“尺字调”为主)。这也是丽江洞经音乐区别于云南省任何地区洞经音乐的重要特征之一。

图1.迄今丽江洞经音乐使用乐谱(2012、1945、1991,和云峰摄)

随着社会的发展,特别是中国音乐近一个世纪“西方化”的历史进程,纳西族地区简谱、五线谱已经成为记录器乐的主要谱式,而传统的工尺谱已近乎丢失。如此种种都使得乐曲记录、传承方式、音乐创作方式发生了极大变化。当下,丽江洞经艺人在简谱、五线谱之后,正重新拾回工尺谱的识读方式传习后人。因为老艺人坚持认为:工尺谱“骨谱肉腔”的存续方式能最大化地保留洞经音乐传统演奏中的即兴性;简谱“肉谱肉腔”的识读方式极大地挤压了传统、即兴的演奏空间;而五线谱的使用则完全失去了洞经音乐所固有的即兴成分。

1949年新中国成立以来,丽江洞经音乐在传承方面对简谱的使用和接纳最为普遍,其次是五线谱,工尺谱的重新推广和接纳目前看来收效甚微。笔者认为,这种现象也是丽江洞经乐谱传承“变化链”中的重要节点和标识。

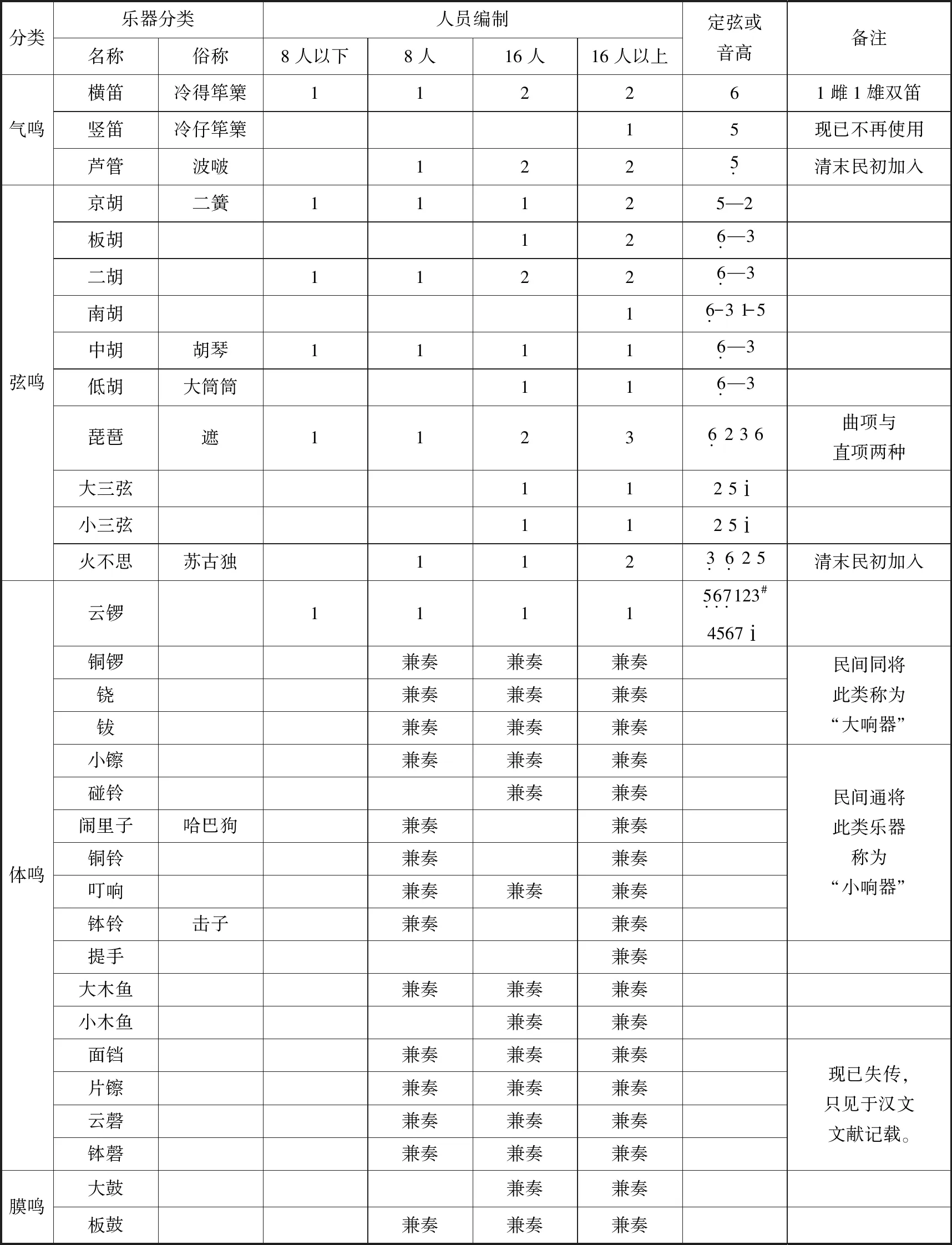

表2.丽江洞经音乐乐队编制一览表(1994年和云峰制表)

四、关于乐器传承发展

1949年新中国成立以来,丽江洞经乐队所使用的乐器一是编制不断扩大,二是渐次吸纳了一些电声乐器。此外,特色乐器的使用也是丽江洞经乐队的“亮点”之一。

第一,乐队编制 1949年以前,丽江洞经乐队所使用的乐器及其编制详见表2。据史料记载,个别乐会已有扬琴、三弦(大中小)、板胡,甚至手风琴、小提琴等加入的“中西合璧”现象,但不是主流。新中国成立尤其是“改革开放”和“旅游大开发”以来,用乐人们的话就是“你会什么乐器就用什么乐器”,此种现状带来的最大后果就是较为“生僻”的曲牌逐渐丢失。由于旅游展演的需求,“永远的那几调(乐曲),使得乐人省心,听众舒心,何乐而不为”(老艺人语)。此外,传统的洞经谈演活动由于社会大众需求的丧失而使其几乎失传。当下有部分社会人士正试图逐步恢复道场和洞经谈演仪式,譬如丽江弘文洞经古乐会目前除了恢复使用传统的工尺谱外,还在音乐传习等方面做出了较有意义的尝试。

图2.苏古独 波伯 琵琶(1991年和云峰摄)

第二,特色乐器 在丽江洞经音乐所使用的乐器中,苏古独、纳西琵琶、波伯、筝最具地方特色。亦有人说,丽江洞经音乐最著名的有“三老”,即古老的乐器、古老的乐曲、古老的艺人,强调乐器为首。

苏古独,梨形(半葫芦形)弹拨弦鸣乐器。是纳西人对“火不思”的传统称谓(29)火不思又名“胡拨思”“浑不似”“吴拨似”“何必斯”“琥珀词”等,均是土耳其语(qobuz)的译音。火不思曾主要流行于西亚及中国的新疆、内蒙古一带,据《元史·礼乐志》载:“火不思制如琵琶,直颈5品,有小槽,圆腹如半瓶榼,以皮为面,四弦皮絣,同一孤柱。”转引袁丙昌“火不思”(《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,北京:中国大百科全书出版社,1989年,第289页)。。在历朝汉文史志都对其有过不同记载,例如宋代俞琰的《席上腐谈》、陶宗仪的《辍耕录》,明代沈宠绥的《度曲须知》,清代的《大清会典图》等。若依杨荫浏(30)杨荫浏认为:“此器可能是由中亚、西亚古代回回国的地区传入中国的”(详见杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,北京:人民音乐出版社,1981年,第272页)。以及日本学者林谦三(31)林谦三认为:“火不思是土耳其语quboz的译音,原语泛指一般弦乐器”(详见林谦三:《东亚乐器志》,北京:人民音乐出版社,1962年,第240页)。、岸边成雄(32)岸边成雄认为:“火不思乃突厥语之译音”(郎樱译《伊斯兰音乐》,上海:上海文艺出版社,1983年,第93页)。等的研究结论,此件乐器的产生及传入均与阿拉伯人有关。仅此笔者推断,它在纳西族地区的留存,极有可能是蒙古军队(回回军)1253年进入丽江时携入的“舶来品”。

关于此件乐器纳西族地方文献最早的记载可见明代丽江土司木高的《胡拨词》:“酪酒酥团宴可汗,四弦齐拍甚凄酸。若将弹出昭君怨,马上谁人不泪弹。(33)详见〔明〕木高(1515—1568)《胡拨词》(转引:《纳西族文学史》,四川民族出版社,1992年,第519页)。”据此说明,苏古独至少在明代已在纳西族民间流传。

波伯,单管双簧气鸣乐器。又名芦管或喉管,早先纳西族“白沙细乐”中的主奏乐器。波伯是纳西族民间最为普及的吹管乐器之一,很可能为中国古代“筚篥”的遗孓。筚篥属我国古老的吹管乐器,大约在汉代时就由西域传入中原地区。筚篥为龟兹语的译音,它是隋唐年间的九部乐、十部乐等宫廷音乐中广泛使用的重要乐器,而且此种乐器在民间也广为流传,例如盛唐年间的李龟年、尉迟青、薛阳陶都是著名的筚篥演奏家。此外,筚篥在中原地区的流传还可见诸白居易的《小童薛阳陶吹筚篥歌》、李颀的《听安万善吹筚篥歌》等,这些诗歌均从不同的角度生动地描绘了奏乐人的技艺,同时也记述了乐器的形制、渊源和构造等的详细情况。宋代,筚篥被称为凤管,作为独奏或乐队中的领奏乐器而多见于杂剧、缠达的音乐伴奏中;明代,筚篥开始用于寺庙音乐,并得到了完整的保护和发展;清代,筚篥广泛流行于民间并遍及全国各地,现通称为“管”,有大管、中管、小管、双管等。(34)参见周瑞康“管”(《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,北京:中国大百科全书出版社,1989年,第237页)。

纳西族的“波伯”(见图2中),管身有竹制与铜制两种,竹制者大约管长19厘米,管径0.8厘米,身开七孔(前6后1),上插竹制双簧哨子(长0.4厘米),音色多似人声,并略带鼻音,使人听后深感缠绵悱恻、哀伤动人,为“白沙细乐”和丽江洞经音乐的主奏乐器之一,在乐队中扮演着极为独特的角色。此外,铜制波伯在民间近乎失传,据艺人追忆,铜制管身设六个按孔,与竹制相比,其音色更为悲凉凄切、婉转幽怨和缠绵悱恻。

丽江洞经音乐所使用的乐器,有的见诸古老的东巴象形文字或东巴绘画;有的可见诸明代丽江壁画,譬如琵琶、筝、笛等。

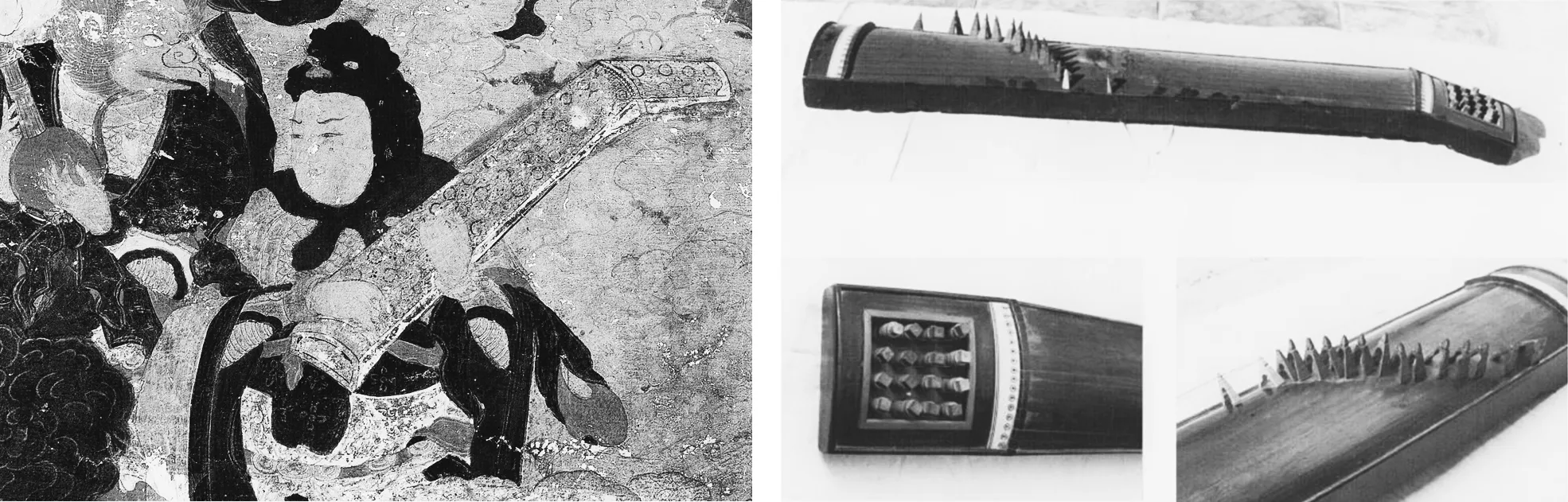

图3.《神路图》中的琵琶(1991和云峰摄)

图3神路图中的琵琶三联画中,第1幅为美国国会图书馆藏画;第2幅为丽江东巴博物院藏画;第3幅为本人翻拍自东巴卷轴画《神路图》图版。

图4.明代丽江白沙壁画中的筝与现存十六弦筝(1991和云峰摄)

众所周知,曲颈琵琶即为“龟兹琵琶”,约在公元350年前后由印度传入中国北方,公元551年前后又传到了南方。隋唐时期,曲颈琵琶作为歌舞音乐的重要伴奏乐器之一而广泛流行于中国大江南北,从文献中可知当时流行的曲颈琵琶有二弦(35)段安节:《乐府杂录》记曰:“文宗朝(公元827—840年)有内人郑中丞善胡琴,内库二琵琶号大、小忽雷……”。亦有研究者认为:忽雷即为唐代南诏乐、林邑乐中的龙首琵琶(参见《中国音乐词典》,北京:人民音乐出版社,1985年,第157页)。、五弦、六弦等几种,它与阮、月琴、三弦、火不思等乐器同属于琉特家族之变种。在纳西族地区,自古以来就有三种形制的琵琶流传民间:一是曲颈4相5品琵琶,二是曲颈4相7品琵琶,三是直颈4相12品琵琶,纳西语将它们通称为“遮”,亦有艺人将前两种形制的琵琶称作“唐琵琶”,东巴祭师曾经使用的曲颈琵琶,目前主要见载于东巴“痕日”(《神路图》)第22段的“琵琶舞人”,该图详细描绘了东巴教教主丁巴什罗的一群妻子,其中就有弹琵琶者。

纳西族的筝长1米,上张十六弦,就其形制判定应为较古老的乐器形制。众所周知,筝在汉、晋以前设十二弦,唐以后为十三弦,明、清以来为十五弦、十六弦。(36)《中国音乐词典》编辑部编:《中国音乐词典》,北京:人民音乐出版社,1985年,第501页。20世纪60年代逐渐增至十八弦、二十五弦,筝弦也由传统的丝弦改为钢丝弦或尼龙缠弦,并试制出机械变音装置,便于快速转调的“变调筝”。

1949年新中国成立以来,丽江洞经音乐强化、加速了过往谈演仪式所用钟磬雅乐的日渐俗化(37)详见桑德诺瓦:《论汉族流官与丽江纳西族儒学礼乐的形成及分期》,《中国音乐》,2005年,第2期,第68—73,第98页。,即由原先的编钟、编磬、玉磬、笙、埙等,逐渐演变为加入笛、箫以及其它弓弦类、弹拨类为主的丝竹乐器,使固有乐器的“仪式化”成分逐渐质变“娱乐化”。

五、关于乐曲传承发展

迄今,纳西族民间艺人仍将洞经音乐分为文乐、武乐两大系统。文乐(又称“细乐”)意指乐曲演奏中不含打击乐中的大响器(钹、铙)和小响器(擦、闹哩子)以及常用打击乐器(大小木鱼、板鼓)的吹打乐队组合形式;武乐(称为“粗乐”)意指与文乐相对的纯打击乐形式。此外,纳西族民间艺人还习惯性地将目前已经失传,但20世纪60年代前尚能演奏的乐曲称为“丢失乐曲”。

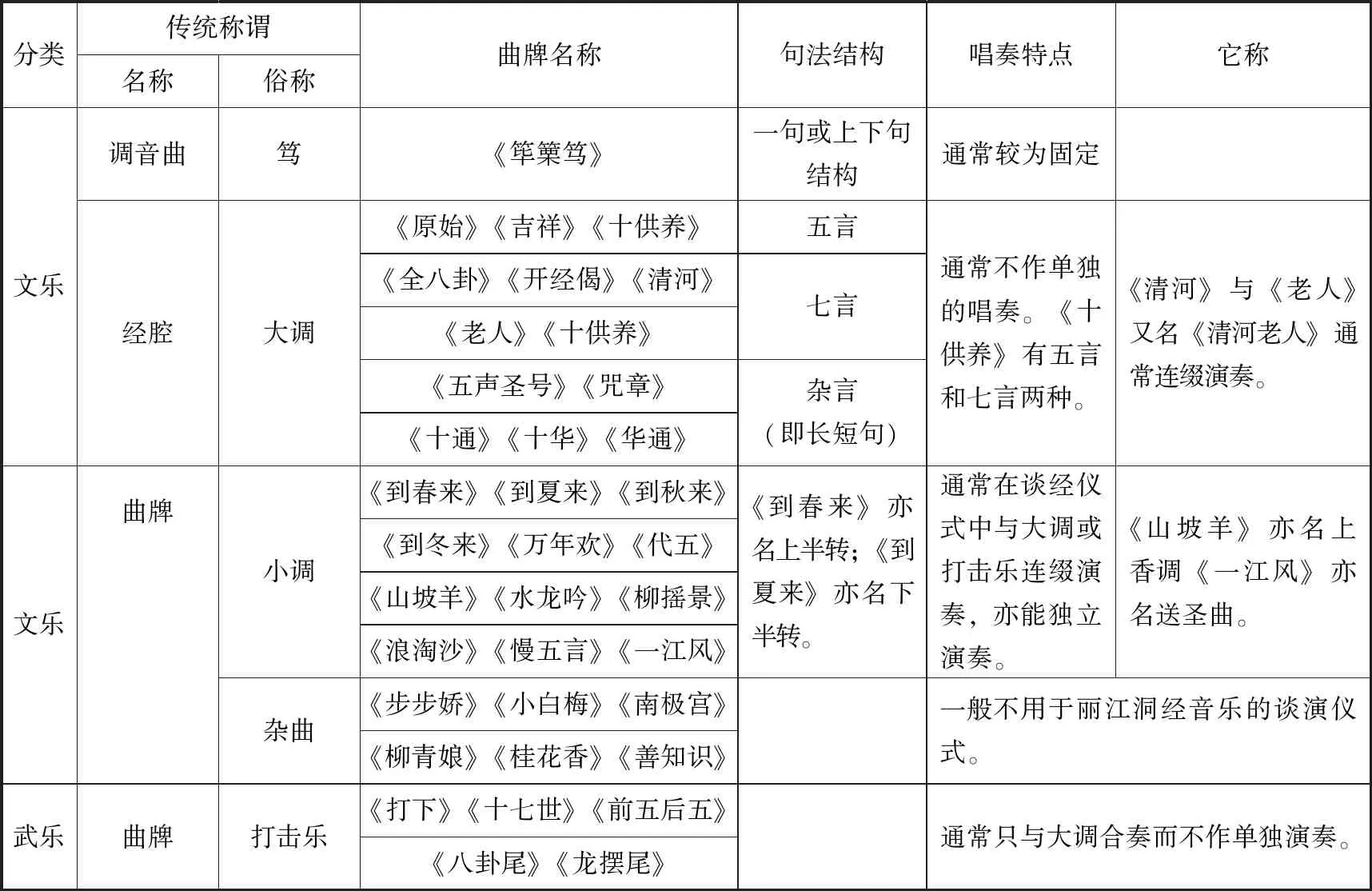

第一,乐曲分类 当下丽江洞经音乐包括:笃(调音曲)、大调(经腔)、小调(曲牌)、杂曲以及部分道教打击乐曲牌几类(详见表3)。

表3.丽江洞经音乐曲牌分类一览表(1991和云峰制表)(38)纳西族文人赵敬修为便于人们对民间最为流行的24首丽江洞经音乐曲牌的记忆,曾经编创过一首至今脍炙人口的顺口溜:清和老人八十一,春夏秋冬步步娇,万代山水柳浪漫,元吉开咒华通小。

续表

“笃”意即“调音曲”。指谈演洞经前谐适各种乐器音高而首先由竹笛演奏的乐曲。纳西语称“筚篥笃”(意为“笛子调音曲”)。另外,在与“应律乐器”竹笛对好音高后,各种乐器均需按自己的固定的乐曲“笃”(调音)一遍。“大调”艺人特指谈演洞经活动中唱诵《大洞仙经》经文的乐曲(曲牌)。大调通常又可分作散文、韵文两部分。散文即谈经中宣讲、念读玄文浩表形式的通称;韵文则指谈经中富于歌唱性并以四言、五言、七言、杂言(俗称“长短句”)等词律构成的经文。

丽江洞经音乐中目前保留的大调经腔有五言、七言、杂言共计12个曲牌(其中的《华通》《十通》《十华》三个曲牌一度丢失,目前已恢复谈演)。“小调”是艺人们对不含打击乐器(但含云锣)的曲牌音乐的俗称。据老艺人们说,小调原有30余个曲牌。“杂曲”,指洞经谈演仪式以外的,通常于闲暇时光或茶余饭后演奏的“细乐”曲牌。“打击乐曲牌”,指洞经谈演中用于大调(经腔;部分打击乐曲)的曲牌。“丢失乐曲”,指20世纪60年代前尚能演奏的乐曲。

第二,曲牌来源 在丽江洞经音乐曲牌中,大调较好判明其来源,小调则大多不易完全判定其源于何时何地。其一,“大调曲牌”通常都以谈经仪式所涉及的经文的内容而得名,例如经文中有“元始天尊曰”等元始天王语录的,经腔就取名为《元始》,有“吉祥檀炽钧”的就取名为《吉祥》,如在谈演仪式中行十种供养礼时演唱的经腔就名《十供养》,谈经过程中唱诵文昌帝君圣号“更生求命天尊”五次的,就称其为《五声圣号》……其余大调所用名称亦可照此类推。其二,“小调曲牌”现有见于唐宋词的《水龙吟》;见于南北曲的《山坡羊》《一江风》《柳摇景》;既见于唐宋词又见于南北曲的《浪淘沙》《万年欢》;明清小曲(时调),如《到春来》《到夏来》《到秋来》《到冬来》《代五》(亦名《旦五》)、《南京调》《桂花香》。此处需要明示的是,当下曲牌名称并不指代历史上该曲牌旋律本身。其三,杂曲曲牌除《柳青娘》(亦作《柳清凉》)最早见于唐宋词和南北曲外,其余《小白梅》《步步娇》《南极宫》《善知识》(曲牌亦见诸佛曲曲牌名)均属明清小调(曲牌)。另外,《小白梅》因民间将“白”字与丧事相附会而通常只用于丧事活动中。其四,打击乐曲牌(仅据个别老艺人对笔者讲),其最早源于道教打击乐套曲(待考),如《八卦尾》《十七世》《前五后五》等。(39)桑德诺瓦:《丽江纳西族洞经音乐的传说、曲牌及形态》,《民族艺术研究》,1996年,第2期,第22页。

第三,形态特征 随着道教洞经音乐从汉族地区的传入以及在纳西族地区的传播与普及,丽江洞经音乐形成了许多具有“纳西化”了的音乐形态特征,其集中反映在以下几个方面。

1.旋律与调式特征 从旋律上看,丽江洞经音乐一般采用级进式的旋律,旋律大多起伏不大。音乐进行中较多使用小二度旋律音程。由于si与do、#fa与sol的特殊音程叠置,产生了一种较为独特的音响效果;调式也相对单一,不论其大调、小调还是杂曲,大多采用#C宫调式。其间以羽调式居多,其次为宫调式如《水龙吟》,商调式如《一江风》,角调式如《到春来》,徵调式如《柳摇景》;音阶几乎全部使用#C宫系统七声雅乐音阶,即相同于敲击乐器云锣。但是通常在洞经谈经仪式中,其首(《开经偈》)尾(《一江风》)两个曲牌则允许在任一调高上演奏。

2.节拍与节奏特征 就节拍而言,大调全部采用4/4拍子(即一板三眼),小调几乎全部采用2/4拍子(即一板一眼)(《柳摇景》和《一江风》除外);为经腔韵文部分伴奏的打击乐曲的节拍则因韵文字数吟诵、念诵的多少而有所不同,如四言句句尾打:冬吉冬 吉 0|;五言句句尾打:冬吉冬吉冬 吉 0 |;七言句句尾打:冬 吉 冬 吉冬吉冬 吉 0|等(冬为“闹哩子”,吉为“小镲”,0为休止符)。丽江洞经音乐速度多为行板,可谓大调如歌,小调似吟,常能给听者一种安祥、飘逸的感受。

3.曲牌与曲式结构 在传统的丽江洞经音乐中,大调与小调的曲式结构通常为如后几种:一段体:例如《一江风》《山坡羊》等;二段体:主体段——打击乐段,例如《元始》;变奏体:主体段——间奏(打击乐)——变奏(唱)1——间奏(打击乐)——变奏(唱)2——间奏(打击乐),例如《开经偈》等;联曲体:主体段——和腔——打击乐段,例如《清河老人》。20世纪以后,亦有部分民间艺人在自娱性演奏中将“四来”(即春、夏、秋、冬四个曲牌)连缀演奏,无形中构成新的联曲体形式。(40)和云峰:《纳西族音乐史》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第196页。

4.定弦与唱奏特点 其一,乐队采用独特的“五音调弦法”。即将三弦、二簧、胡琴、苏古独、琵琶五件乐器的外弦分别定为do re mi sol la。其二,颤音的使用颇为频繁。这种风格的形成源于纳西族民间最为传统的演唱方式。纳西族地区的全部器乐乐曲及民歌均深受此种古老的“古凄调”的影响;其三,弓法的运用极为独特。洞经乐队中的擦弦乐器全部采用一拍一弓的运弓方法;其四,特色乐器的演奏较为特殊。由于苏古独在乐队中采用了“每音必滑奏”的特殊的演奏方法,从而产生了特殊的音响效果。1949年新中国成立以来,丽江洞经音乐原本作为祭祀礼乐的乐曲风格产生了极大的变化,无形中进一步融入和强化了纳西传统民间音乐的旋律风格、表达方式、审美情趣和音乐特质。

六、关于乐事传承发展

洞经音乐自传入丽江纳西族地区之初就以谈演道教经典为目的(41)桑德诺瓦:《丽江纳西族洞经音乐的谈演、功用、异变及现状》,《民族艺术研究》,1995年,第1期,第24页。,因而洞经会无论做会、谈经、设法悬像、焚帛呈献供养等仪式,均严格按照道教的坛规、道场和程序进行。

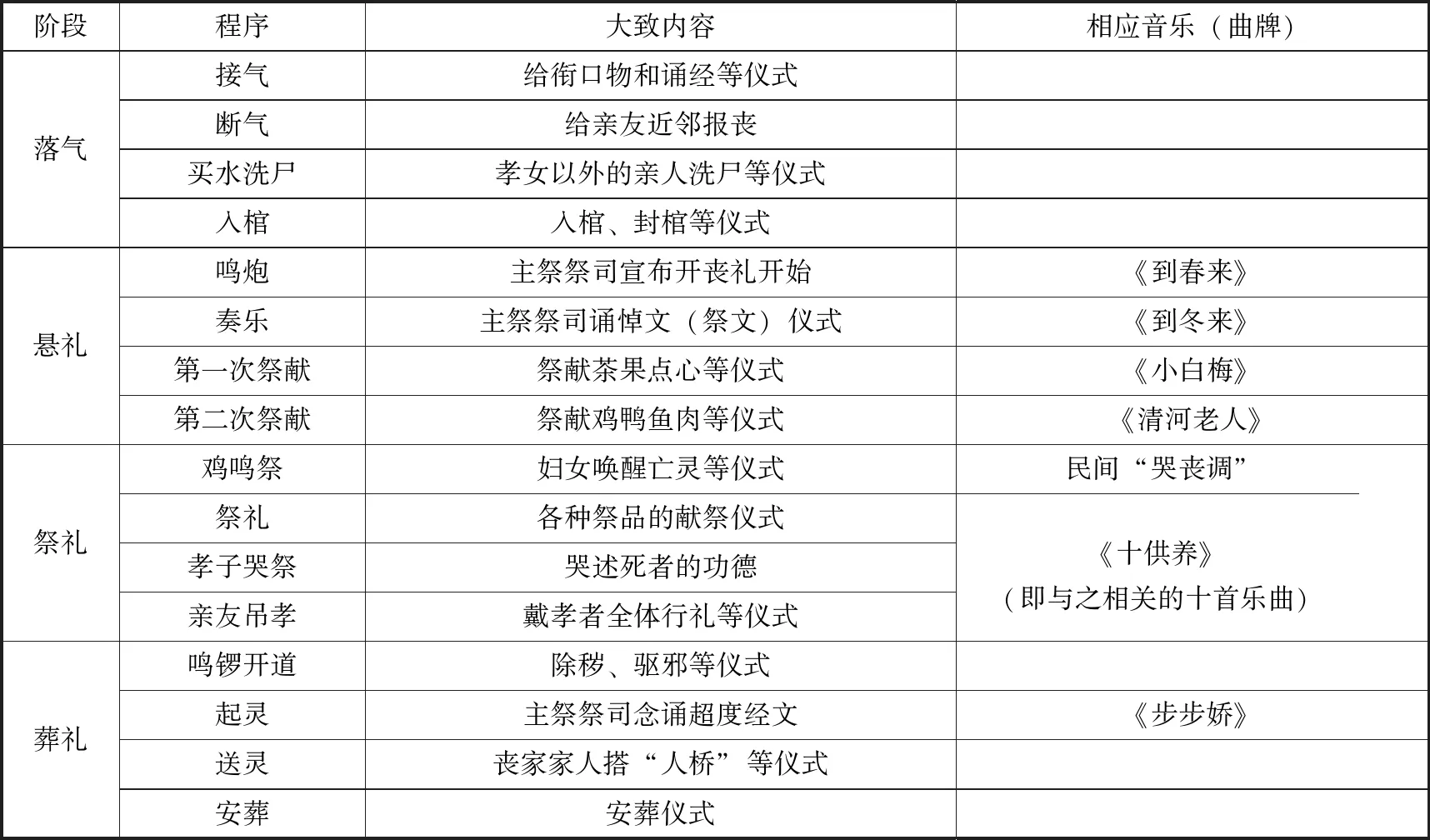

据笔者调查,丽江各洞经乐会的“乐事”大致可分为两大类别,一是“做会”,二是“做事”。做会即洞经谈演仪式,其中又可分为“宫观会”(42)宫观会即在宫或观内举行的谈演活动。这类会大体包括“四季会”,即一季文昌圣诞日,二季文昌父圣诞日,三季武圣会,四季关圣圣诞日;“三元会”即上元(天宫)会、中元(地宫)会、下元(水宫)会。“家庭会”(43)即在居民家中举办的诸如丧葬超度、做寿祈福、祝婚求子、新居落成等仪式中举办的谈演活动。和“朝斗会”三种;做事即日常丧葬仪式,其内容繁复,程序繁杂(详见表4)。

表4.丽江洞经音乐在丧葬仪式中使用程序一览表(1994和云峰制表)

当下,丽江洞经音乐已基本退出固有的用于丧葬超度、做寿祈福、祝婚求子、新居落成等约定民俗,其原因有二:一是由于时代的进步与文化的变迁,老的丧葬(土葬)方式逐渐被新的丧葬(火葬)方式所取代,正可谓“皮之不存毛将焉附”;二是随着丽江旅游业的逐步发展,以旅游业为龙头,以游客需求、喜好为前提的展演方式,使得人们不再顾及原先固有的约定民俗(44)桑德诺瓦:《丽江纳西族洞经音乐的谈演、功用、异变及现状》,《民族艺术研究》,1995年,第1期,第27页。,洞经音乐也逐渐成为赋能丽江“文旅”和“文产”的重要项目。

20世纪以来,丽江洞经乐事发生了根本性的变化。其主要表现在以后几个方面:其一,由原先的“单一”祭祀主题(即仅供俸孔孟、文昌)演变为“繁复”的祭祀主题(即供奉并祭祀孔孟、文昌、释迦、观音、玉皇、桑多(45)纳西族民族宗教东巴教里的地方保护神。等多宗教、多神祠(46)除供奉其它的神祠外,还特将南诏王异牟寻僭封的玉龙山(即“北岳”)和元世祖忽必烈南征大理时册封玉龙山“大圣雪石北岳安邦景帝”的神位供奉于众神祗当中。),并且明文规定:“当时时体贴三教之道……切不可互相谤讪”(47)详见丽江县白华乡洞经乐队保存的《乐经》(词乐旁谱)抄录。云云。其二,礼乐活动所谈演的经书由单一变为多元。即在谈演儒家《孔子谈经》《忠孝真经》等的同时,还需要谈演道教的《大洞仙经》《本行集经》(48)即《玉清无极总真文昌大洞仙经》《洞玄灵宝高上玉皇本行集经》。《关圣真经》,以及汉传佛教的《金刚经》《明圣经》《普门品》等经籍。(49)同注,第27页。自光绪二十八年(1902)起,又增加了谈演纳西族保护神“桑多”的《北岳诰文》。(50)详见和云峰:《纳西族音乐史》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第175页。原文见李绍源撰《白岳诰文》,清·光绪二十八年抄本,丽江县图书馆藏本。其三,即上文所述之丧葬仪式的程序大大简化。其四,1949年新中国成立以后,一度“退出”专门用于丧葬的约定民俗,改革开放后,部分乡镇和家族逐渐“复原”。

结 语

丽江洞经音乐作为民间乐种或说“准乐种”,传承方面既保留了传统、典型的形态构架,譬如乐队编制、定律乐器、宫调体系、音阶序列以及较为固定的曲式结构,也承袭有较为固定、规范的表演程式,譬如丧葬仪式、各类祭祀仪轨(十供养)中的用乐方式。发展及其社会维护与代际承传方面,其主要依附纳西族民间乐会与社会约定民俗两大方面:其一,民间乐会维护并贯通洞经音乐历史发展全程,乐会既是一种相对严密的社会组织(谈经班)体系,譬如“皇经会”“洞经会”,其中皇经会与洞经会均设有会长、善长、副善长、执事、纠察、管事员等职位;乐会还是一种相对特殊的民间表演艺术团体,其主要职能集中体现在对乐人、乐谱、乐器、乐曲等的统筹与管理。其二,社会民俗维系并决定洞经音乐的社会功用和音乐存活方式,也包括地域、区域、场域以及乐事表现的方式和表达语汇。

1949年新中国成立以来,丽江洞经音乐发生了巨大变化,时时面临传统与现代、传承与发展等矛盾。目前看来,丽江洞经音乐前期依附纳西族丧葬仪式等约定民俗而存在,后期其主要依托和得益于“文旅”“文娱”“文产”的融合、开发与赋能。就总体而言,新中国建立以来,丽江洞经音乐的传承发展虽历经“三起三落”发展历史,但总体发展逐步向好,并且也将越来越好。

概言之,丽江洞经音乐是一种综合的音乐形式,集器乐、声乐、祭祀仪式于一体,既具有独特的演奏个性、存续手段,又具有多样的表现形式和“纳西化”了的形态特征、表演技艺、纯器乐形式等,与此同时还综合了道教祭祀仪式、民间丧葬仪轨;20世纪90年代以来,还出现了综合艺术形式的舞台表演……因而对其进行更为深入的调查、研究及个案分析,既有助于我们了解和阐释西南少数民族民间传统乐种的传承发展模式与规律,也有助于我们全面了解明清以来汉族与纳西族民间音乐的相互接纳、互惠互利以及高度的文化认同。