英汉对比视阈下汉语词法思维之优势

2021-05-28宋颖

宋 颖

(北京信息科技大学外国语学院,北京 100192)

一百多年来,英语一直保持着强势的地位,是当今世界最受欢迎的“通用语”(lingua franca),也是母语不同的人之间最倾向使用的语言。中国人从20世纪80年代开始掀起了英语学习热潮,甚至出现了全民学习英语的现象,而在此期间出版的有关语言学研究、汉语研究、汉外比较研究等著作,对英语及英语研究的尊崇,甚至出现了“批汉语、夸英语”的极端现象。

但事实是,汉语承载着中华民族独特的文化精髓,无论从哪一方面看都蕴含着不逊于西方语言的智慧。词汇应语言的内在需要而生,与语言结构、思维活动密切关联,本文拟从词法层面着手,通过对比汉英词法中的抽象概括能力、范畴化认知、指代逻辑、书面词汇与口语词汇的界限和词缀的数量,来展示汉语词法较之于英语词法的优势所在,以领略隐藏在汉语中的中式思维锋芒。

一、抽象概括能力

部分中国人把科学的落后归咎于自己在思维方式上的差异,认为西方人擅长概念、推理、分析和逻辑思维,抽象概括能力强于中国人。但汉语词法中的“区别特征+概括字”的命名法和零星数量的“物数词”这两个现象颠覆了传统认知,让我们看到了汉民族在这方面毫不逊色的能力。

(一)“区别特征+概括字”的命名法

在事物命名上,英汉两种语言的构词方式迥异。王寅对此进行了对比:“汉语中的概括词要比英语中的多得多。汉语在给新事物和概念命名时,往往采用分析法,可在这类概括词前加上表示区别特征的字词来构成新词。而英语则多倾向于用综合法,即另用一个词来加以表示,从表面上看不出与其所属大类的概括词有何联系。”[1]

从表1的例子中发现,汉语的这种“区别特征+概括字”的命名法用的是“加法”,充分体现了“属+种差概念”的逻辑性和少量字词表示大量事物的经济性。如果选取100种动物,分别表示“公、母、小、肉、野、阉”等6项小类,汉语只需要“100个动物名+6个字”即可轻松实现词汇的分类,而英语则是“倍增”,几乎需要600个单词。可见,汉语的这种命名法相比英语一件事物用一个名称的命名法具有更大的“经济效益”。

表1 与动物有关的命名(中英对比)

从表1中还发现,英语的这种构词方式导致了很多词汇(尤其是概括字/词)的空缺,会给日常生活带来许多不便,而汉语的分析式构词法由于其高度的再生性和灵活性,可以轻松驾驭各种交际场景。例如,“菜”“笔”“车”这一类生活中使用频率极高的日常用词,如果转换到英语中,总会让说话者陷于不知所措的困顿。当要表达“我去买点菜”时,就找不到非常合适的对应英文单词来表达——用food的话,表达的意义范围超过了“菜”,因为food除了指菜市场所卖的蔬菜生鲜产品外,一切可以吃的都可以称为food;如果用vegetable,则意义范围只涵盖“蔬菜”,而“买菜”绝不仅仅只是购买蔬菜;同样,若要表达“请给我一支笔”,若不明确指明钢笔铅笔圆珠笔毛笔还是水彩笔,就无法翻译这句话;如要说“借你的车用一用”,中国人在具体语境中一听就能明白“车”的具体所指,而英语人士却可能要先搞清楚到底是单车摩托车抑或是学步车才能开口。

英语中缺乏表达概括和大类的上义词在日常交流中必须十分谨慎才不致闹笑话,例如:“校友可以参加此次活动,艾玛是校友,所以艾玛可以参加此次活动。”这句话,因为英语中没有男女通用的“校友”,而只有表示男校友的“alumnus”和表示女校友的“alumna”,所以英译时只能用男校友“alumnus”的复数来表示男女双性。如果这是一个男权主义者组织的“男校友会”,该活动确实只针对男校友的话,就没错;但是,如果女校友见到复数的“alumnus”误以为两性皆可,那就很有可能遭遇兴冲冲地前来参加活动却被拒之门外的尴尬。

列维-布留尔认为,原始词语的词汇呈现两个极端:一方面是丰富的专门用语,另一方面则是贫乏的概念属名[2]。因此可以说,这种“上义词阙如、下义词丰富”现象,是语言抽象性欠缺的表征之一。Rosch等曾指出,每个生物体都希望从其范畴中得到大量的有关周围环境的信息,同时又尽可能少消耗掉其自身有限的能力资源[3]。有了抽象化的范畴能力,有了可以包容无数事物的概括性词语,才能大大降低认知的复杂性和语言表达的复杂性。在不影响思维的前提下,一个概念所能覆盖和储存的信息越多越好,所需要的概念越少越好,这就符合认知经济原则。这种认知经济原则反映到语言表达上,就必然要导致范畴的抽象性和词语语义的概括性。

(二)零星数量的“物数词”

所谓的“物数词”,即将事物与数量融为一体的词,汉语和英语中都有这种词。例如在汉语中的“俩”字,就是“两个人”组合而成;而“四匹马”组合起来则为“驷”。从上述二字的外形不难看出,汉语物数词的构成简单至极——在物品名的字形旁边加上一个数字即成。但虽然如此简单,汉语中这样的成品字却不多见,原因很简单,在大多数情况下,人们宁可用“三条狗”“五朵花”这样的合成词,也不愿意效仿“俩”和“驷”来拼凑生造出一个特定的字来给自己的语言增添不必要的麻烦。

表面来看,英语也是如此,也没有用一个特定的词来表示“fourhorses”或“fiveflowers”。然而,若进一步探查便不难发现,英、汉语中与“物数词”有关的计数方式还是有本质区别。观察英语中的trilateral(三边形)、quadrilateral(四边形)、pentagon(五角形)、hexagon(六边形)、heptagon(七边形)、octagon(八边形)等一系列词我们不难发现,英语实际上使用了两套数字系统,一套是大家熟悉的one,two,three……,另一套则是源于拉丁语的 uni-,bi-,tri-,quadri-,pent(a)-,hex(a)-,hepta-,oct-。前者用于普通计数,而后者唯一的用途就是构成物数词。对于汉语来说,无论是“六十八边形”甚或是“一万五千边形”,对于普通人来说都是随口即来,方便易懂,而英语中这套陌生的拉丁语前缀则让人感到实用不足、繁复有余。试想,如果某一数量的某一种物品都需要单独的字词来表示,那么这个语言中的词汇量将是怎样的一个天文数字。

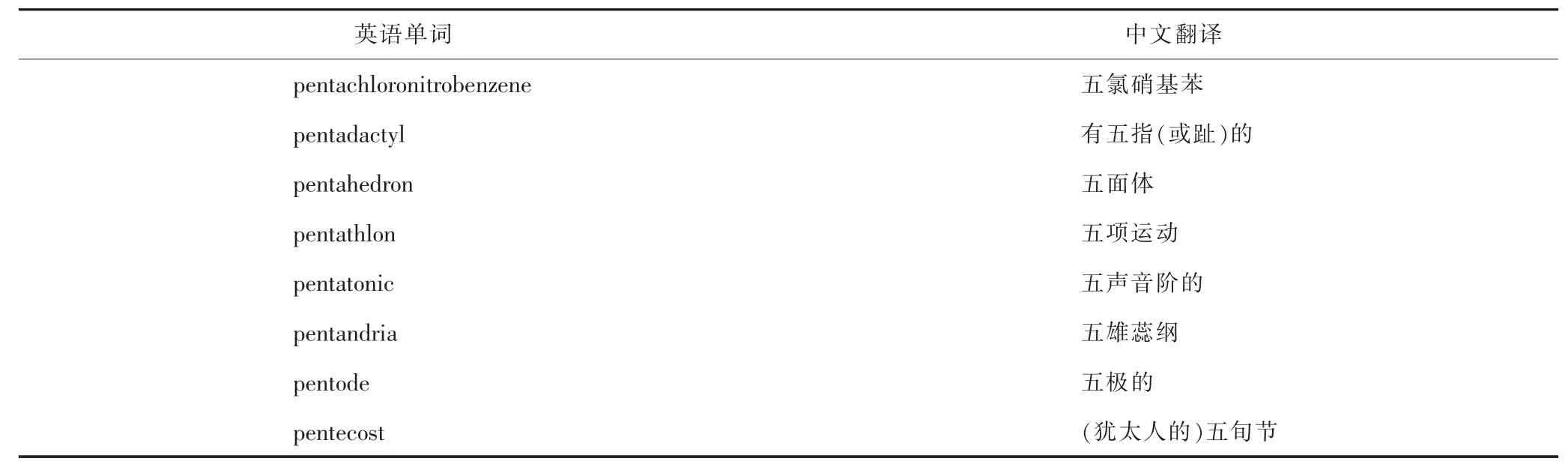

再观察表2中以pent(a)为前缀的物数词,这些英语“物数词”显然统统属于仅限于专业人士使用的“专业术语”,对于外行来说高深莫测。对许多中国人来说,“五氯硝基苯”、“五雄蕊纲”等词也可能觉得艰涩深奥,但至少这几个字是认识的,从字面上亦能猜测出其大致所属的范畴,足以保证信息的快速获取和消化,但若要理解同样一份英语信息,则可能需要耗费颇多时间去查词典。

表2 以pent(a)为前缀的物数词

在列维-布留尔看来,语言中数与被数的东西没有被分离开来也是原始社会思维的体现[2]198。因为在原始社会语言中没有或者说几乎没有数词,使用的是一些“执行数的功能”的词,或者更准确地说,是求助于一些具体的表象,而物数词则是直接反映这些表象的产物。

二、范畴化认知

西方哲学强调对事物的认识源于对其的划分和类属,概念化、范畴化的思考与表达能力仍然是西方思维所凸显的特点之一。但汉语并没有就此甘拜下风,汉语词法中有两方面——一是量词的使用,二是分类思维导向的构词方式——足以证明汉语民族在范畴化认知上并不落后于英语民族。

(一)量词的使用

汉语和英语中都有不少量词,不同之处在于汉语普通名词一般都要加量词,例如“一个人”“一块糖”“一条新闻”;英语可数名词不加量词,例如a man,a book;不可数名词则有很多加量词,例如,a lump of sugar,a piece of news。石毓智将人类语言分成两大类——属于单复数的和属于量词的。他对汉语物体形状量词进行研究后得出结论:“汉语的量词系统的设立的背后隐藏着严格的数学规律,它们远比单复数语言复杂和精密。”[3]同时,他还阐明了语法范畴对认知的影响——以英语为母语者,语法中有单复数的范畴,他们使用语言表达自己的时候,为了满足合乎语法的要求,必须关注事物的数量特征。久而久之,这种对事物数量特征的认知成了一种内化的感知活动,在认识世界的时候就会不自觉地关注事物的数量特征。而反过来,以汉语为母语者如果看到地上有纸,就会不假思索地根据纸的形状、大小,选择一个合适的量词来称数,比如“一张纸、一条纸、一片纸、一星儿纸”等,而这些制约形状量词使用的背后类似数学函数,根据维数的多少和各个维度之间的比例来选择合适的量词。因此汉语语法需要我们在认识事物的时候必须关注事物各个维度之间的比例关系。

(二)分类思维导向的构词方式

在“抽象概括能力”一节中我们讨论了汉语民族的“区别特征+概括字”的命名法,其中的“概括字”反映的即是中国人“物以类聚”的范畴化的思维认知方式。这类概括性词素使汉语民族不仅在构成词汇时手到擒来,也在理解这类词汇时易如反掌。如以“虫”为类有毛毛虫、血吸虫、瓢虫、蝗虫、蛔虫、甲壳虫,此类方法造出的词汇虽然数不胜数,但这样的词汇类属明确,信息获取者即使对这些“虫”并不了解,也能够大体上将它们进行归类理解。但如果是同样表达这些事物的英语词汇摆在一起,相信初学者很难将这些词语进行归类处理。因为英语词汇中根本就不存在这样细致的分类。

潘文国在论述“造字构词”这一问题时就指出,汉语与英语在这方面采用了完全不同的手法,汉语构词为“整体关照”,是一种从整体着眼来把握局部的思维方法,即先形成以形声字为主体、以部首来统帅、所有的字以类相从的构字方法,再将这一方法从单音字沿用到双音词和多音词,即先确定一个类属大名,然后加以个别区分[4]。而英语构词为“原子主义”,其表现是一个事物一个名称,没有从整体、从事物的联系来命名的习惯,呈现出重个体思维的特点。汉语构词法以复合法为主,组成的词族以义类相观照,是一个开放的系统;而英语的构词法以加缀法为主,词干就像是原子核,各种词缀就像是核外电子,形成一个封闭的词族。

三、指代逻辑

冠词是英语中特有的词类,用于泛指或特指。英语的物主代词不仅表示所属作用也有指代的作用。从冠词和物主代词的指代功能来进行汉英比较,我们会发现,英语中冠词和物主代词的使用很多时候在逻辑上是多余的。也就是说,其存在只是句法的需要,而并不是指代逻辑的需要。而汉语在保证指代逻辑清楚的前提下免除了这种累赘的语法规则。

(一)冠词

英语不定冠词表泛指的基本用法一般用于“识物”,如“This is a book”,汉语译为“这是书”,不必说“这是一本书”,因为说这种句子时,往往伴有手指的动作.

而没有内容的定冠词,“它仅指出所谈的项目为具体的而且是可识别的,即用来识别它的信息在某个地方是可恢复的。”[5]这种信息需要在情景中或在语篇中寻找。如:(1)Don’t go; the bus is coming.(2)Don’t go; a bus is coming.其中(1)用定冠词,指的是我们要乘的车来了,不要走开,准备上车;后者则很可能是警告孩子不要乱跑,小心被车撞上。意思完全不同,证明了不定冠词和定冠词在逻辑区分上的重要作用。而汉语中没有这种区别,在上述两个场景中,译为中文都可为“别动,车来了”,对母语为汉语者来说,区分和不区分并不会产生指代上的疑惑,也不会引起交际混乱。又比如“turn off the light”“open the window”,这样的语句必然是出现在特定的情境之中,双方都清楚指的是哪盏灯哪扇窗,也即“所谈的项目为具体的而且是可识别的”,用汉语说“关灯”“开窗”,听者并不会觉得这个指令不够明确。

从上述例子来看,就如叶斯柏森所指出的那样:“在诸如the English King”(英国国王)、the King of England(英国国王)、the eldest boy(最大的男孩)、the boy who stole the apples(偷苹果的男孩)的实例中,印为斜体的修饰语已足以区别,可以说虽然英语和其他语言用法要求the,实际上定冠词在逻辑上是多余的。”[6]

(二)物主代词

《傲慢与偏见》中有这样一段话:

—“And my mother-how is she? How are you all? ”

— “My mother is tolerably well, I trust.”

没有上下文的情况下,从字面上看读者很难会联想到说话者是一对亲姐妹,因为两人似乎答非所问——双方各自说各自的妈。王科一先生的译文为:

—“妈好吗?家里人都好吗?”

—“我觉得妈还算好。”

很显然,译文将原文中的两个my表达的意思隐去,汉语读者才明白过来是怎么一回事。汉语中一般只有对非家庭成员才加“我”这样的物主代词,以示内外有别,如“我妈让我别去”“我哥答应了”等。一家之中,如果兄弟姐妹之间称呼爸妈都需要在前面加“我”,不仅别扭,而且很容易让听者怀疑这是带着各自孩子的一对男女的重组家庭。

大概英语民族也意识到了一家人之间用不着那么拘谨、死板,随着英语的不断进化,我们在《飘》中看到了另一对姐妹这样的对话:

—“Oh,if Mother knew about this……”

— “You just mention Mother’s name once more, Suellen O’hare, and I’ll slap you flat.”

虽然这个对话中去掉了毫无必要的“my”,可是“mother”却又改为大写,而大写只能在书面语中体现,在口语中还是无法表达。

为何英语不能像汉语一样简简单单痛痛快快使用一个小写的mother来称呼“妈”呢?原因仅仅是因为一条基本英语语法规则:可数名词不可单独使用。而这一规则在列维-布留尔看来是原始语言的特点之一,“操这些语言的土人们有手、足、耳等的概念,但他们的这些概念与我们的不一样……他们所想象的手或足永远是某个特定的人的手或足,这个人是与这个手或足同时被叙述出来的……假如有个印第安人在野战医院里发现一只从手术台上掉下来的胳膊,他一定会说:‘我发现了他的胳膊’……在马绍尔群岛,没有表现‘父亲’的一般概念的词,这个词永远都是作为复合词的一部分来使用,并用于一定的人称,母亲、兄弟、姊妹等词也是这样。”[2][133]简言之,原始民族不能孤零零地说手、眼、足以及父亲、母亲、兄弟、姊妹等,必须加上“我的”“你的”“他的”等物主代词,而英语语法规则不幸恰好承袭了这些原始语言特征,不仅“父亲”“母亲”“兄弟”“姊妹”需要加上“你我他”,在表示人体部位的词之前也是必须如此。例如:

—He put his hands into his pockets and then shrugged his shoulders.

如果按照字面直译为汉语“他将他的手们放进他的衣袋们,然后耸了耸他的肩膀们”,定会让汉语读者觉得啰嗦怪异,因为“汉语物主代词的使用往往有特殊的含义,可以表示其他所属关系,或不耐烦、不满等情绪。”[7]如:

—他穿的是他的大氅,不是他自己的大氅。(表示其他所属关系)

—让他们散布他们的谣言去。(表达不满情绪)

通过以上对比我们发现,以“精密”自诩的西方语言,过度频繁地使用冠词和物主代词有时反而会适得其反,语言在形式的重重束缚下无法轻松表达到位,甚至还会引发误导和歧义,而汉语因为没有这样的语法束缚反而能够让说话者和听话者更加简明地进行交流。

四、书面词汇与口语词汇的界限

拼音文字的一大优点就是造字,例如英语的前缀“de-”有“除去、减少、降低”的意思,如decode(解码),deplane(下飞机)、decolonize(摆脱殖民统治),但是这种构词法一旦失控,decommunistified(被共产党开除)、dedemocracified(被民主党开除)、defatherified(丧父)、deparentified(父母双亡)等大量用于书面语的新词汇就会顺势而生。因此,相比于汉语而言,英语就利用其这一造字优势,在抽象名词的数量上远胜于汉语。从表面上看,这一现象的出现有利于理性思维的表达,而当这些抽象名词的泛滥和滥用使得语言逐渐远离日常生活,成为服务于甚至炫耀高级智力的工具,却未必会产生正面的效果。

余光中曾说过,“巴仁等学者感慨现代英文喜欢化简为繁、化动为静、化具体为抽象、化直接为迂回,到了‘名词成灾’(noun-plague)的地步……‘名词成灾’的流行病里,灾情最严重的该是所谓‘科学至上’(scientism)。在现代的工业社会里,科学早成显贵,科技更是骄子,所以知识分子的口头与笔下,有意无意,总爱用一些‘学术化’的抽象名词,好显得客观而精确。有人称之为‘伪术语’(pseudo-jargon)”[8]。可见,“名词成灾”造成的后果之一就是知识分子言必用抽象名词,例如first step要说成initial phase;letter要说成communication等。

抽象名词的滥用使得英语口语与书面语差别之大简直有如两种语言。有一个著名的笑话,说的是孙女从学校回来,向奶奶介绍如何生吃鸡蛋。“Take an egg and make a perforation in the base and a corresponding one in the apex.Then apply the lips to the aperture,and by forcibly inhaling the breath the shell is entirely discharged of its contents.”老奶奶听得目瞪口呆,连声惊呼“It beats all how folks do things nowadays.When I was a gal they made a hole in each end and sucked.”这个笑话中孙女穷尽抽象名词所描述的生吃鸡蛋细节,被奶奶的通俗口语一语点破,令人不得不在大笑中反思英语抽象名词在日常生活中的滥用。

当然,汉语中也并非没有如此现象。汉语无法随意造“字”,只能在“词”上下功夫,例如吕叔湘就曾经例举过这么一段费尽心思却无人能懂的汉语。

绘画作品从自我出发的形式观念,赞成了一种共时变化的形式类聚与共性的增强,对自我意识的逆反心理,以及人类自卑的反向心理,产生了共时的变化,达到自我精神的升华,并及内心现象。对形象价值的尊重,诸如佛罗伦萨的灵感的癌变,视觉旋律的归位,取得可变心意的律动。三维思考的朦胧反馈,实体动态的进取,必将留下意念地阶越,表达一个多元的、自主的、信息的、反差的世界[9]。

可见,为了显得更加学术范儿而在字词上下功夫的“伪学术”可以说是人类通病,并不因种族、语言之差异而有所不同。但是,我们通过对两种语言的比较,却仍然可以发现二者之间的一个本质区别:用汉语写成的这类东西,无论是故弄玄虚还是有意恶搞,都有一个共同点即用的大多为普普通通、人人认识的汉字;相反,同样的内容译成英语,便立刻生词成群、术语结队,水平再高的知识分子也会望而生畏、敬而远之。由此可见,汉语的口语和书面语并没有“生吃鸡蛋”笑话里的英语那样有明显的界限,这是因为“(汉语)一方面是口语成分流露在书面语言中,另一方面则是书面用语的成分被吸收到口语中来……所以在中国的文化阶层,很难在书面语和口语之间划一条严格的界线,即使在书面语和口语之间,无论词汇上还是语法上已有很大差距,也是很难办到的”[10]。显然,相较于书面词汇与口语词汇泾渭分明的英语,汉语中书面词汇和口语词汇虽然界限模糊,但好处不言而喻——使用时普适性强,运用时灵活度高,受众解读的负担小。

五、词缀的数量

列维-布留尔在大量资料的基础上总结原始语言的特定之一是“接词多得惊人”[2]221,即用大量的前缀及后缀来表现形状、大小、方式等各种细节,例如班图语(Bantu)“hatutawapikishia”一词,词根为“pik”(to cook),前后一共附加了8个分别表示时态、否定、主语一致、陈述语气等的词缀,即:Ha+tu+ta+wa+pik+i+sh+i+a,,这么多形态功能加在一起,大大增加了该词的含义,实际上相当于一个完整的句子,即“我们不打算让他替他们做饭”。汉语当然也有词缀,如“们、子、头、非”等,数量显然少得多,更不可能通过反复叠加词缀来表达“去北方、南方、上面、下面”等复杂的语法关系。英语的前缀与后缀虽然不足以与原始语言“媲美”,但加起来一共有300多个,相对于汉语来说明显偏多。因此,如果说词缀丰富是原始语言的一大特征的话,那么显然英语远比汉语更接近原始状态。就如刚才在讨论英语书面词汇时所描述的那样,英语中动用无穷的词缀叠加而成的“综合型单词”并不少见(表3),最极端的是一个包含1 913个字母的名为“色氨酸合成酶a蛋白质”的化学名词。

表3 词缀叠加而成的英语单词

很显然,汉语根本没有以上相应的表达方式,只能借助分析法,对其含义予以解释说明,由此也不难理解汉语词汇为什么不如英语丰富,而这种“丰富”却并不是汉语所需要羡慕和模仿的。

高本汉甚至还得出过一个“惊世骇俗”的结论:“早先的理论认为汉语是一种‘原始的’语言,尚未进化到屈折和派生的阶段,这与事实恰恰相反。实际上,汉语的发展路线与印欧语完全相同,即综合性的词尾和词干的语音变化渐渐丢失,更强烈地诉诸读者或听者的逻辑分析能力。从这方面看,英语可能是印欧语中最高度发展的语言,而汉语比它走得还要远得多。”[11]与列维-布留尔的观点一样,在高本汉看来,词缀的多寡与语言使用者的逻辑分析能力成负相关,英语中大量词缀的存在,并不是其语言高级的表征。

六、结语

汉语和英语学习者都亟须了解到一个事实,那就是英语和汉语这两种不同的语言有共性也有差异,而差异只是在于它们是东西方两种截然不同的思维方式的历史发展产物,各具特色,并无整体上高低优劣之别。本研究就汉英词法思维差异所进行的探讨比较,也并不旨在将汉语凌驾于英语之上,而在于通过客观的比较来驳斥那些贬低甚至污蔑汉语的非理性论调。在中华民族正重新崛起、科学的昌明已达到新的高度的今天,汉民族应该摒弃一个世纪前“以洋为尊”“以洋为美”“唯洋是从”的崇洋心态,全面深刻了解自己的语言和文化,对自己的母语拥有准确的认识,对自己的文化拥有坚定的自信。