基于居民环境满意度研究的安置房项目设计

——以凉山州喜德县瓦尔村集中安置点项目为例

2021-05-27中国城市发展规划设计咨询有限公司蒋纯龙郝鑫佳

文/中国城市发展规划设计咨询有限公司 蒋纯龙 郝鑫佳

0 引言

2015年11月29日,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》提出:“到2020年,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。”确保到2020年农村贫困人口实现脱贫,是全面建成小康社会最艰巨的任务。当时,喜德县是四川省凉山州最后7个未摘帽的贫困县之一,肩负重要使命。

为响应我国“2020年打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会”的战略目标,2019年5月,四川省凉山州喜德县瓦尔村集中安置点项目启动伊始,迅速组建设计团队,日夜奋战,最终于2019年7月提交方案,项目顺利施工(见图1)。

图1 四川省凉山州喜德县瓦尔村集中安置点施工现场

1 居民居住环境满意度评价

美国著名人本主义心理学家和行为科学家马斯洛在《人类动机理论》中初次提出“需求层次论”,指出人类的共同需求包括生理、安全、交往、尊重和自我实现5类需求。1965年,美国学者卡多佐首次创立满意度模型,将“顾客满意”概念引入商业领域,随后又被其他学者将其应用于居民满意度研究。基于国外学者的满意度模型,近年来,国内学者也建立一系列包含区位环境、建筑环境、施工质量、物业管理、环境设施等多项与人居环境要素相关的指标体系和满意度实证测评。研究发现,不同的文化背景、生活阅历、种族分区、特征属性的居民满意度影响因素各不相同。

针对安置房居民满意度的调查研究,周建军等[1]通过对城市安置型社区规划与实施情况的研究,得出上海市通河社区居民对物业管理和居住安全最为不满;武靓[2]通过对山西省太原市保障性住房小区人居环境满意度调查分析,发现居民对房屋质量、隔声效果及政府资金使用效率等方案满意度较低;王艳艳[3]在对南京市浦口区农民集中安置区居民满意度的调查与评析中发现,居民对套型结构、采光通风及建筑质量的满意度普遍偏低,同时通过建立居民满意度和关注度的二维坐标体系,对不同要素进行研究,得出满意度和关注度大抵呈负相关的结论。居民环境满意度模型与评价指标体系研究对住宅项目设计具有重要意义。

2 基于居民环境满意度的规划设计

四川省西昌市历史悠久,文化沉淀深厚,拥有丰富的非物质文化遗产。西昌也是少数民族聚居的城市,包括汉族、彝族、回族、藏族等28个民族,是充满民族风情和文化交融的城市。东山国际旅游度假村是为彝族人民打造的回迁安置住区,项目位于四川省凉山州瓦尔村山区,地势复杂,占地面积约6055.65亩,就地拆迁安置2722户,共分3期实施。其中瓦尔村集中安置点项目占地面积约30.00亩,需安置220户。

项目前期现场调研中,除对地形地貌、套型配建指标等设计信息进行详细收集外,还通过走访村民调研其未来居住环境需求,发现很多由于民族文化差异而引发的特殊需求。

喜爱邻里互动交往的彝族人民对小区活动广场和文化广场需求强烈,因而在规划设计上,着眼城市空间整体布局,合理安排建筑形体,建筑规划格局顺应山地地势,形成外紧内松的空间格局。在规划方案中,从居住区主入口到单元入户门,设计三级礼序空间,打造庭院景观共享、生活场所共享、网络信息平台共享的生态化生活场景。

道路交通是居住区规划的重要组成部分,是住区结构的骨架,由此规划空间形态秩序,设定社区生活场景,进而塑造场所空间的鲜明性格。项目于用地南侧开设车行及人行出入口,车行道路沿建筑环形布置,地上停车位结合景观分设于道路两侧。小区步行道路采用三级步行系统:景观轴主道路、组团步行路及组团景观道路。由于现状地形为山地,存在天然高差,在设计时加以利用,每栋楼依照地势设定不同标高,丰富社区空间层次。

不同于常态化居住区对生活空间和公共空间相互独立的要求,注重传统风俗和礼仪也让其对在小区内可完成红事及白事活动提出要求。在充分平衡用地条件和居民需求情况下,用地东北角规划1处白事广场;将规模建设需求更大、辐射范围要求更广的红事广场调整到二期用地建设。

3 基于人文关怀的住宅设计

我国住宅的发展大体分为4个阶段。

1)1949—1978年 即现代居住区规划理论的引入与早期实践阶段,开启我国学者对邻里单位理论、街坊与居住小区规划理论的实践,使居住区建设初具中国特色。

2)1979—1998年 即住房制度改革期的住区规划现代化阶段。1986年开始,全国各地开展“全国住宅建设试点小区工程”,该时期的住房建设突出“社区”概念,在组织空间序列、延续城市文脉、完善配套设施和管理机制方面进行深入探索。

3)1999—2009年 即市场化成熟期的多样化发展阶段,住宅建设由“数量型”转向“质量型”。

4)2010年至今 全面构建保障房制度体系,实现保障性住房建设跨越式发展。随着我国经济发展和现代化建设加速,将住宅社会学、住宅行为学、住宅心理学、住宅生理学等多学科内容融入住宅建设中。

研究住宅及其内外部环境与人们心理的关系,即研究居民对住宅空间及其周围环境的满意感、安全感、私密感、亲近感、归属感等心理感受。瓦尔村集中安置点项目基于彝族人民的传统和风俗,在套型设计中,尤其提出“入户门需门不对门”“入户门需均不朝北”等特殊要求。项目总体规划220户,其中异地搬迁安置户数186户,根据配置标准所需规划的套型建筑面积为50,75,100,125m2,对设计要求及项目经济性、得房率等条件进行分析,在套型单元设计时采用一梯四户的设计方案,每栋建筑均为11层,同时在入户门设置上避免不同住户户门相对的情况(见图2)。

图2 4号楼套型平面设计

4 基于民族风情的环境设计

在项目前期调研中,发现彝族人民对红色、黄色和黑色有特别偏爱。考察2个周边县城安置点项目,外墙采用大面积亮黄色,从高速路上望去十分耀眼。凉山州当地村落民居的外墙屋面有许多与动植物相关的纹饰图案,因而本项目立面设计时,尤其应考虑民族文化风俗的融入。

1)整体架构 采用三段式格局,选用朱红色、褐色相结合的石材外墙构建房屋基座,米黄色和熟褐色真石漆涂料作为主体材料,红色底、黑色纹饰图案构成窗框及腰线线脚,深灰色瓦屋面,共同创造彝族特色明显的立面风格和环境氛围。

2)景观设计 由于安置房项目属性,遵循建设、维护成本低,实用、简洁、效果好的原则,注重细节设计,保障长期效果。

3)树种选择 充分利用植物的生长特性和季节特性,结合西昌市气候条件及当地植被特点,创造富有生气的景观环境。平面布局有疏密、进退,富于节奏变化;立面林冠或平缓、或起伏,富有韵律感。常绿与落叶比例适当,除桂花、小叶榕等品种,还特别种植西昌市树蓝花楹,打造兼具美观和归属感的生活氛围。

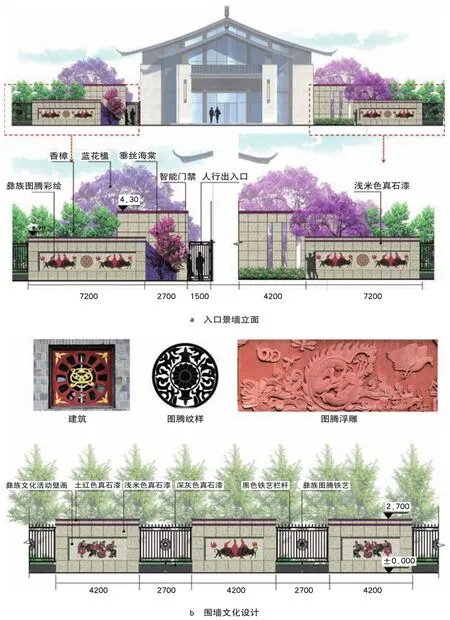

4)小区院墙 设计与彝族文化相关的图腾纹饰(见图3)。

图3 院墙设计

5 基于居民环境满意度的设计思考

住宅功能随居民生活水平的提高及生活方式改变而不断充实,其设计来源居民日常生活需求。“满足”是居民对居住环境的信念和要求,小区住宅设计在符合人文精神要求下,充分体现“以人为本”思想。进入21世纪,针对住户生活服务和环境更新,满足住户生理和心理需求,努力创造特色城市景观和生活环境。安置房项目要求虽低,但仍是居住者长期生活、放松身心的港湾。作为设计师,应对安置房项目给予重视,为居住者创造具有归属感的“家”。