地方新闻媒体对地方立法的影响及路径

2021-05-25张新彤

● 张新彤 单 晖

2015 年《中华人民共和国立法法》修订,赋予了“设区的市”地方立法权,并进一步明确了“保障人民通过多种途径参与立法活动”的民主立法原则。由此,近年来,设区的市的新闻媒体开始大量参与地方立法,并逐渐成为人民参与地方立法的重要途径之一。那么,地方新闻媒体到底能对地方立法产生何种影响?其影响的效果、路径如何?

国外“媒体与立法互动”主题的现有研究,大多截取某一时段中媒体报道的获得较多公众关注的个案事件为基础性研究材料,在研究方法上将媒体报道的文本与“立法产生”文本进行对照,以此从微观层面探究媒体与立法的互动效果。[1]而学者亚诺维茨基的研究则进一步发现,立法议题是否有效听取了媒体报道的建议,其反馈媒体的时效性和立法回复的强度是检验媒体报道对立法影响的有力证据。[2]据此,笔者选取全国设区的市立法中具有一定代表性的温州市人大立法,以其最早与媒体进行互动且获得较多公众关注及参与的《温州市物业管理条例》(以下简称《条例》)为案例。再通过其立法文本与温州新闻媒体相关报道文本的对照,考查其立法议题调整是否听取了媒体报道的建议(即“立法中增加或删除某一议题的建议是否来自媒体”);并通过参与观察、立法人员访谈等方法进一步解析媒体的立法影响路径。

地方新闻媒体对立法的影响效果:媒体议程能够补充立法议程

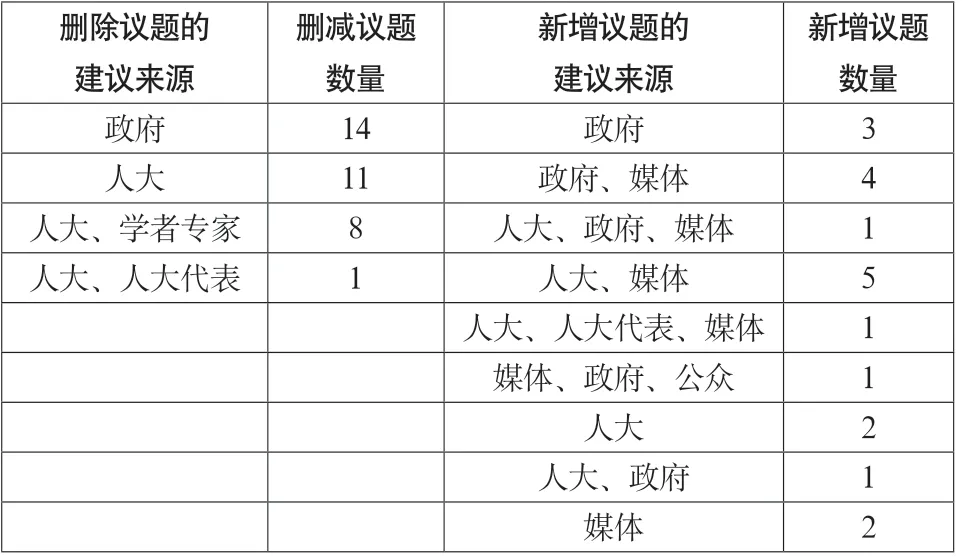

《条例》自2016 年1 月4 日立项至2017 年3 月30 日获批,历经多次修改审定,产生6 部草案文本。因本研究聚焦立法议题调整的来源,故选取《条例》草案送审稿、草案、草案修改稿、草案表决稿这4 部修改最为集中的草案文本为研究样本,再将其中被调整的立法议题与温州人大的讨论及审议会议记录、草案起草及修改说明,温州新闻媒体同时期相关报道[3]中显示的立法建议按时序进行对照,以掌握《条例》立法中调整议题的数量和具体来源,见表1。

表 1 :《条例》草案文本间立法议题的调整数量及来源

表1 显示,《条例》草案文本调整中共有34 项立法议题被删除,但其删除建议来源不包含媒体。但在新增立法议题时,媒体成了主要来源,在20 项新增议题中有2 项直接来源于媒体,12 项由媒体与其他主体共同提出。可见媒体能对立法产生一定影响,并体现在三个方面:

1.媒体能为立法议程补充新议题。坚持问题导向是《条例》的立法原则之一。由于社会问题错综复杂,且因立法时间、人力、意见收集渠道等限制,人大无法全面掌握基层的立法问题及立法需求。而新闻媒体能通过深入的采访调查发现一些立法机关尚未掌握却急需立法解决的问题;并通过新闻报道或记者与立法人员的交流,将获得的信息传递给立法决策者,进而影响立法决策。例如《条例》立法过程中,《温州都市报》记者在《小区“钱事”:10 个小区6 个公款私存》报道采访中,将调查到的业委会公款私存问题告知温州人大并提供调查资料,当即获得回应:“在制定中的《条例》草案修改稿中将加入这项要求,要求业委会到银行以业主委员会名义开设账户。”[4]

2.媒体能使被删除的立法议题回归立法议程。立法议程是对立法诉求轻重缓急的甄别过程,其中一些议题会因为重要性、紧迫性不足被排除在外。但是媒体报道能让某一立法议题的重要性在短时间升温,并重新回归立法议程。例如,《条例》对“业委会换届财务移交”这一立法议题的取舍一波三折。它先是被列入《条例》草案送审稿,后又被其《草案》删除;接着基于《温州都市报》关于业委会换届财务不移交问题的调查报道及记者与立法人员的沟通,又被重新写入《条例》。当时,该记者直接向温州人大反映并提供调查资料,人大调查后回应:“在该《条例》的草案修改稿制定中将新增一条规定,即在业委会换届时,上一届业委会应将印章、财务账目等上交到街道,新一届业委会可直接去街道领取。”[5]

3.媒体能为立法供给解决方案。此外,媒体还能为立法供给“问题的解决方案”。一是媒体充当立法民意“收集器”,通过立法问卷、立法调研来获取解决方案。例如在《条例》立法中,温州人大提出“给予业委会成员津贴补助”的想法,但因无法判断社会的接受度而未纳入《条例》。于是人大与《温州都市报》、温州新闻网合作发布调查问卷,最终因70%的问卷参与者赞同,才使《条例》采纳该想法。二是媒体会及时将解决方案输送给立法机关。例如温州电视台在录制完《物业管理,我有话说》节目后马上将嘉宾对《条例》的建议整理成文并提交温州人大,其中用于解决业委会违法难惩处问题的“业主法人化”建议被《条例》采纳。

综上所述,《条例》部分立法议题调整不仅有效听取了媒体的建议,且立法机关反馈媒体的时效性和立法回复强度都较高。这表明媒体能对立法产生直接影响。

地方新闻媒体的立法影响路径及特征

研究发现,地方新闻媒体影响地方立法的路径直接且多元,包括“记者与立法决策者的人际沟通”“立法机关与媒体的立法调查合作”“立法决策者对媒体报道内容的感知和吸收”等。

这些影响路径起作用的根本原因在于立法决策者将媒体议程视作公众议程的标识。美国学者科恩研究发现,美国国家部门政策制定者“感觉”舆论的基本资料是同行和大众传媒记者的人际网络和传播新闻的内容,且认为传媒议程是一个更好的公众议程的标识。[6]虽然国情和媒体属性不同,但在中国,媒体议程也一直被视作公众议程的标识,受到政策制定者的重视。而政策制定者也倾向于从媒体议程推断出公众议程。例如在《条例》立法中,温州人大立法人员会收集和查看媒体相关新闻报道;会和媒体合作组织立法调查,会倾听和采纳媒体记者的立法建议。在访谈中,温州人大立法人员提及:“媒体就像是一个中介,我们通过看媒体的报道可以发现老百姓们关注的问题,还有他们身上的那些案例、想法……我们会把媒体提供的信息作为立法依据之一。”与此同时,地方新闻媒体的立法影响路径还具有以下特征:

1.“记者与立法决策者的人际沟通”是主要路径。研究发现,“记者与立法决策者的人际沟通”即记者通过采访或私下交流向立法决策者直接输送立法建议,是地方新闻媒体最常用、最有效的路径。这主要有三方面的原因:一是相对于国家立法复杂的立法流程及庞大的立法团队,地方立法的立法人员配置有限,如《条例》的具体修改主要由温州人大法工委的一名工作人员负责,所以记者能够很方便地输送建议。二是地方立法是最基层的立法,与国家立法相较会更注重“立法的地方特色”,更需要区域性事实信息供给,所以对地方新闻媒体的信息供给接受度更大。三是立法人员因立法时间紧任务重,较少主动阅读媒体报道来获取信息,多采用座谈、人际沟通等更高效、便捷的信息获取方式。

2.当媒体具有信息优势时,能通过信息供给对立法产生较大影响。立法具有高度的信息依赖性。黄文艺认为,在立法过程中,只有通过各种方式和渠道获得有关领域的较为充分和可靠的信息,立法机关才能在该领域内制定出具有权威性和可行性的法律。但是,我国立法工作中长期存在着信息匮乏情形,黄文艺以全国人大常委会为例,指出立法信息不充分(匮乏)已成为制约其立法工作的最大约束条件。[7]这就给媒体参与立法提供了机会。

从《条例》的立法与媒体互动可知,地方新闻媒体凭借丰富的社会信息源、专业的采访调查能力,能获取一些人大需要却未掌握的立法信息。它一旦将这些信息主动输送给人大,便容易被人大采纳,进而实现对立法的影响。

但是,由于信息难以独占的特性以及媒体影响力的有限性,更多情况下,媒体会和其他立法主体共同对立法施加影响。从上页表1 可知,媒体和其他主体经常会提出同样的立法议题,而此时当议题受到越多主体认可,被立法采纳的概率也就越高。