不同阻滞位置房室传导阻滞患者左束支区域起搏的可行性探讨

2021-05-25宋洪勇刘利峰殷召王守力

宋洪勇,刘利峰,殷召,王守力

房室传导阻滞的首选治疗方法是起搏器植入,右心室心尖部及间隔部是右心室起搏常用起搏位置。但是,对于高心室起搏比例要求的患者,人们逐渐认识到右心室起搏可能导致左右心室机械收缩不同步,增加了心衰住院率和死亡率[1-3]。为了追求接近生理起搏的需求,希氏束(His)和左束支区域起搏(LBBaP)逐渐应用于临床;而左束支区域起搏操作更为便捷,阈值更为稳定,学习曲线更短,临床效果显著[4,5]。但其对于不同阻滞位置的房室传导阻滞患者的有效性如何尚不明确,该研究选取房室传导阻滞患者32例,术中确定房室传导阻滞位置、植入心室电极至右心室间隔部或左束支区域,探讨LBBaP对该类患者的可行性。

1 资料与方法

1.1 病例选择回顾自2016年1月至2020年5月于解放军第306医院因房室传导阻滞行电生理检查及双腔起搏器治疗的患者32例(男性19例,女性13例),2018年10月后以LBBaP为主。诊断依据病史资料,特别是既往心电图、症状发作时心电图、24 h动态心电图和/或心电监护。双腔起搏器植入指征均符合美国心脏协会/美国心脏病学会/美国心律学会(ACC/AHA/HRS)制定的起搏器植入治疗指南[6]。排除标准包括:年龄<18周岁,持续性房扑、房颤,持续性室速,预期生存寿命<1年,以及由急性心肌梗死、电解质紊乱等可逆因素导致的房室传导阻滞发作。

1.2 术前检查术前详细追问病史、体格检查、胸部X线片或胸部CT、18导联心电图、动态心电图、心脏彩超、血清电解质、心肌酶谱、N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)。部分患者术前行冠状动脉螺旋CT成像检查(CTA)或冠状动脉造影检查明确有无器质性心脏病,除外可逆性因素导致的心律失常,如急性冠脉综合征和血清电解质紊乱。术前停抗心律失常药物至少5个半衰期。术前停用阿司匹林、波立维等抗血小板药物及低分子肝素、华法林、新型口服抗凝药物,如有经皮冠状动脉介入术(PCI)史或心脏外疾病需口服抗凝药物,术前可不停抗血小板药物及抗凝药物。患者及家属均需签署手术知情同意书。

1.3 手术过程

1.3.1 心脏电生理检查局部麻醉下穿刺右或左侧股静脉放置6F鞘管,应用四极标测电极导管进行电生理标测,同时兼做临时起搏电极导管放置于右心室心尖部;对于不需要放置临时起搏电极导管者,术中应用Medtronic C315鞘管及Medtronic 3830电极进行电生理标测。根据记录到的希氏束电图中低位右心房电位(A)、希氏束电位(H)和心室电位(V)的关系来判断阻滞部位;AH间期是指从希氏束图A波的起点至H波的起点之间的间期,其代表低位右心房的电激动经房室结传导到希氏束的时间,正常AH间期为45~140 ms,>140 ms为房室结传导阻滞(包括AV间期中段,即A波后无H波下传);HV间期是指从希氏束电图的H波起点至心室的最早激动点(体表心电图QRS波的最早起点或希氏束电图的V波起点),其代表希氏束近端到心室肌除极前的心电传导时间,正常HV间期为25~55 ms,大于55 ms为希蒲传导系统阻滞(包括HV间期中断,即H波后无V波下传)[7]。如若HV呈1:1传导关系且HV间期固定(25~55 ms),AH间期>140 ms或AH无固定关系,提示阻滞位于房室结;如若AH呈1:1传导关系,且AH间期固定(45~140 ms),HV间期>55 ms、或HV无固定关系、或记录到H波分裂,则提示阻滞位于希蒲传导系统。

1.3.2 永久起搏器植入按照永久起搏器植入一般操作方法,透视下穿刺左或右侧腋静脉(穿刺不成功时则行腋静脉造影,如腋静脉血管条件不佳则穿刺锁骨下静脉),制作囊袋,植入Medtronic 5076/58螺旋电极至右心室间隔部或植入Medtronic 3830电极至左束支区域,植入Medtronic 4574/53被动电极至右心耳;测试电极感知、阈值及阻抗满意后分别固定心房、心室电极,将起搏器脉冲发生器置入起搏器囊袋。术后起搏器囊袋处弹力绷带加压包扎或盐袋压迫6 h;术后即刻完善心电图及床旁心包彩超检查。围术期应用一代头孢预防感染(术前1 h及术后12~24 h)。出院前程控起搏器、复查胸片,证实起搏器工作状态良好、电极无脱位。

左束支区域电极植入方法[8,9]:右前斜30°下电生理标测导管或3830电极标测希氏束电位,影像定位后,将3830电极头端置于希氏束远端1.5~2 cm处的右室间隔面,左前斜45°电极头端垂直于右室间隔面;起搏标测观察到V1导联形态呈“W”型;左前斜45°深拧导线至左室间隔内膜下;记录到束支电位(从无到有,从小到大);单极起搏体表心电图形态由LBBB逐渐变为RBBB。

LBBaP成功标准[5]:单极起搏时呈体表心电图呈右束支窄QRS波形(<130 ms);记录到左束支电位;选择性左束支夺获S-QRS或S-V波有等电位线而非选择性夺获时它们之间无等电位线,但都为最短的左室激动达峰时间;不同起搏输出左室激动达峰时间(S-LVAT)固定不变 通过多极导管记录到逆传的希氏束电位或远端左束支电位。

1.4 术后药物治疗根据患者基础疾病情况予以抗血小板药物、抗凝药物、受体阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、硝酸酯类、钙离子通道拮抗剂(CCB)。

1.5 统计学分析采用IBM SPSS Statistics 22.0软件进行统计学分析。计量资料采用均数±标准差()表示,两组均数比较采用t检验,计数资料采用百分比表示,两组间率比较采用χ2检验,组内比较采用单因素方差分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

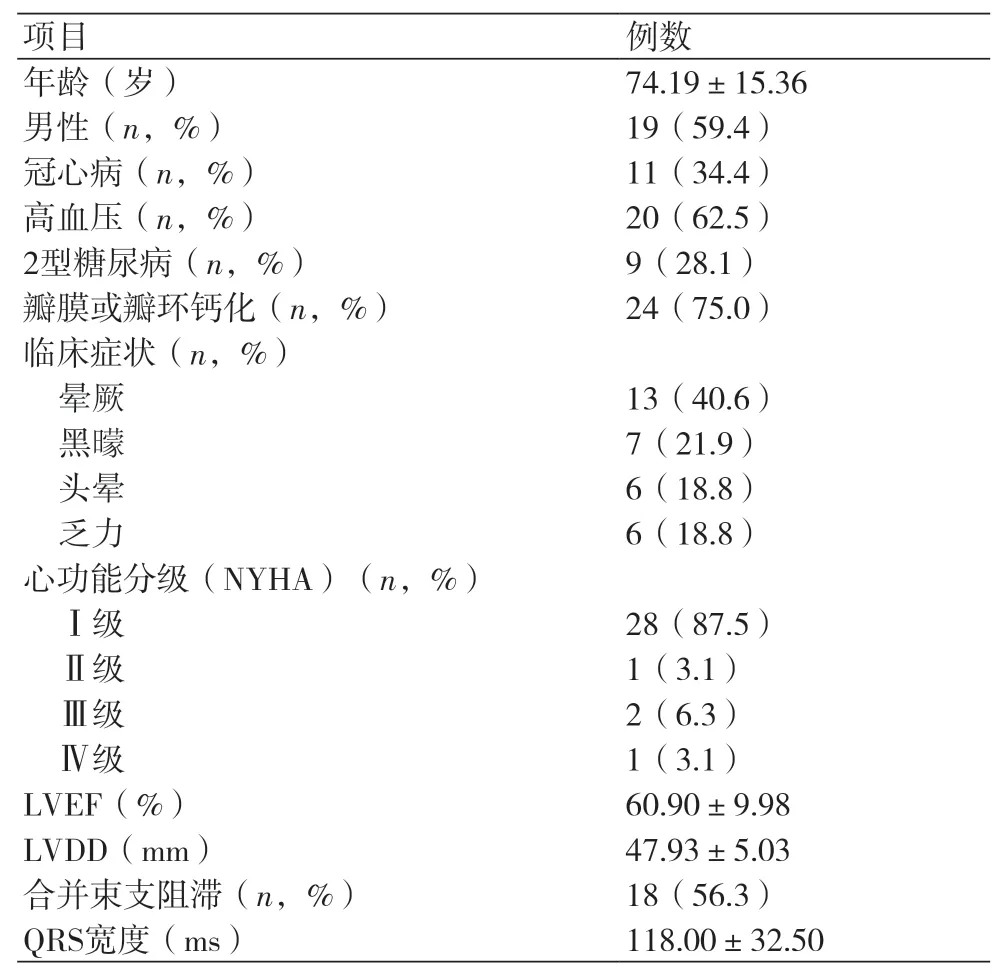

2.1 临床基本资料32例房室传导阻滞患者,其中男性19例(59.4%),女性13例(40.6%),年龄44~90岁(74.19±15.36)岁,1例为起搏器更换并升级LBBaP。既往史中冠心病11例,高血压20例,糖尿病9例,24例患者心脏彩超、胸部CT和/冠脉CTA证实存在瓣膜钙化。主要临床症状包括:晕厥13例,黑曚7例,头晕7例,乏力6例。具体临床资料见表1。

表1 患者临床基本资料()

表1 患者临床基本资料()

注:LVEF:左室射血分数;LVDD:左室舒张末期内径

2.2 电生理检查结果及起搏治疗所有患者经股静脉入路放置标测电极导管或用3830电极标记希氏束电图,完成标测后放置至右心室心尖部作为临时起搏电极导管。电生理检查中7例患者记录到AH呈固定传导,但HV无固定关系,考虑希蒲系统传导阻滞;2例患者AH无固定传导关系,HV呈固定传导,考虑房室结传导阻滞;另有3例患者AV无固定关系,未记录到明确H电位,考虑房室结传导阻滞。其余患者均可记录到明确AH、HV间期,其中4例患者存在房室结及希蒲系统传导障碍,但以AH延长明显,且可记录到AH分离,考虑此次引起房室传导阻滞部位为房室结。

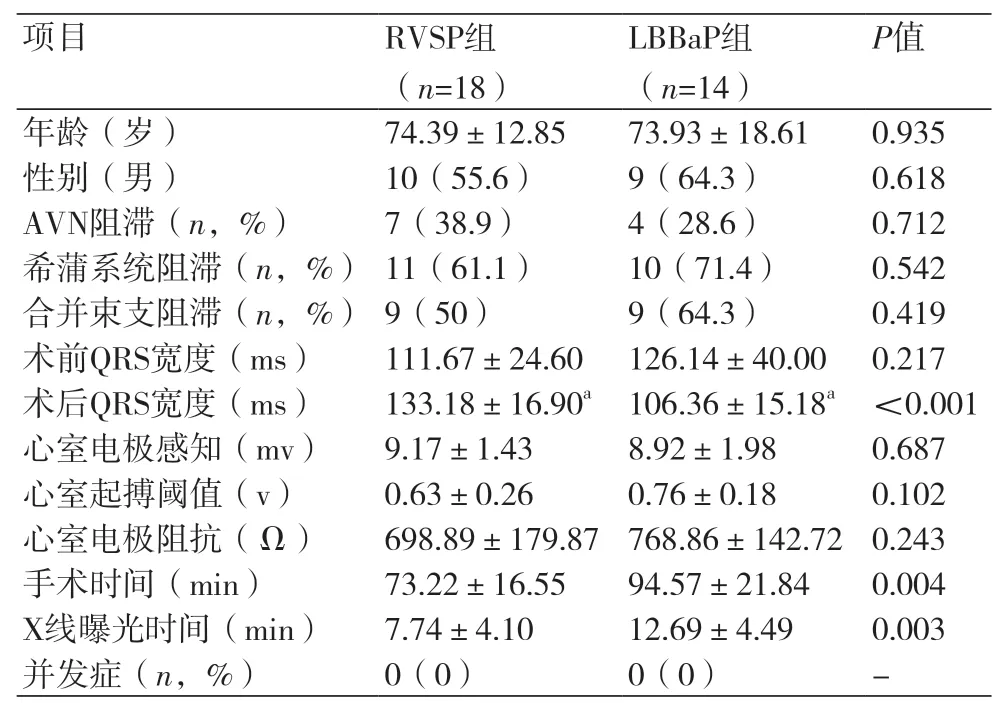

根据心室电极植入位置,分为右心室间隔部起搏组(RVSP组,18例,56.25%)和LBBaP组(14例,43.75%),其中1例尝试LBBaP未成功,将3830电极放置在右心室间隔面,归入RVSP组。两组术前QRS波群宽度无明显差异,LBBaP组术后QRS波群宽度较RVSP组明显缩短,存在明显统计学差异(P<0.001)。两组在电极感知、起搏阈值及电极阻抗方面无统计学差异。但是LBBaP组手术时间及X线曝光时间明显长于RVSP组,且存在明显统计学差异(P<0.01),表2。

表2 右心室起搏组与左束支区域起搏组参数比较()

表2 右心室起搏组与左束支区域起搏组参数比较()

注:与同组术前QRS宽度相比,aP<0.05

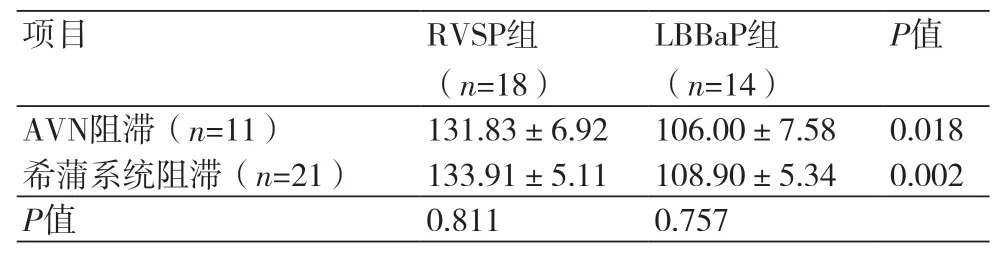

根据电生理检查结果,32例患者中房室结阻滞11例(34.4%)、希蒲系统阻滞21例(65.6%)。房室结阻滞患者中6例为RVSP、5例为LBBaP;希蒲系统阻滞患者中11例为RVSP,10例为LBBaP;其术后QRS波群宽度对比见表3。LBBaP成功率为14/15(93.3%),在LBBaP组中,8例可记录到明显左束支电位。

表3 不同阻滞位置选择不同起搏位置术后QRS波宽度比较()

表3 不同阻滞位置选择不同起搏位置术后QRS波宽度比较()

3 讨论

传统的右心室起搏方法导致左右心室电传导-机械收缩同步性丧失,这显著增加了房颤、心力衰竭的发生率、住院率和死亡率[2,10,11]。Deshmukh等首次证明了希氏束(HBP)作为一种生理起搏方法在慢性房颤患者中的安全性和有效性[12]。随后,对HBP进行了大量的临床研究,除了在严重心衰和LBBB患者中实现心脏再同步化(CRT)的效果,病态窦房结综合征、房室传导阻滞等心功能正常的患者亦有明显效果,扩大了HBP的适应症。研究发现HBP相比于右心室起搏(RVP),显著降低心衰和房颤的发生率[13];虽然HBP是一种重要生理起搏方法,但它也存在一定的缺陷,如阈值高、脱位率高、技术要求高、成功率低,尤其是在His传导阻滞的患者中[14]。黄伟剑等报道了首例左束支区域起搏治疗扩张型心肌病伴完全性左束支阻滞患者,测定阈值只有0.5 V/0.5 ms,QRS波宽度明显缩短,经过1年的随访,随访射血分数(EF)从32%提高到62%,患者的临床症状明显好转,无心衰住院,且阈值稳定[9]。

LBBaP由于电极位于室间隔深心肌,具有较低的阈值、较高的感知以及绕过His束远端或左束近端传导阻滞的能力。一项研究的亚组分析,37例房室传导阻滞患者中的35例中实现LBBaP,在高心室起搏需要的患者中,LBBaP可以实现很高的生理性传导系统起搏成功率,对于大多数希浦肯野传导病患者来说,LBBaP是一种跨越传导阻滞部位的起搏方式。但是,LBBaP对于室间隔收缩应力长期影响尚不明确[15]。

作为一种新的植入技术,LBBaP的安全性、有效性等数据不断增多,国内陈柯萍等[16]研究指出LBBaP短期随访数据显示其安全有效;Su等[17]的研究提出LBBaP的成功率达98%,起搏阈值较RVP组更低,短期随访结果提示起搏参数稳定可靠,起搏QRS波宽度更窄,无特殊并发症。张俊蒙等[18]研究提出LBBaP是一种新型的生理、安全、有效的起搏手术,总体成功率高;与传统RVP相比,LBBaP可纠正LBBB,改善心电不同步。本研究发现LBBaP较传统RVSP的起搏方式,可明显缩短QRS波宽度,同既往的报道结果一致[16,18]。RVSP组术后QRS波宽度明显增加,而LBBaP组手术前后QRS波宽度无明显增加。

近期,樊晓寒等[19]对33例有心室起搏适应证的房室传导阻滞患者中,对左束支区域起搏法的可行性、安全性和短期效果进行了评估,结果显示,在房室传导阻滞患者中,永久性左束支区域起搏的成功率高达90.9%,其起搏阈值稳定,可达到窄QRS间期、保留左室收缩同步性的效果,且并发症较少。因此,左束支区域起搏有望成为治疗房室传导阻滞的具有吸引力的生理起搏方法。同时该研究发现,合并左束支或右束支阻滞的患者共16例,束支阻滞成功校正率68.7%,随访3个月时,超声心动图显示患者的心功能稳定,左室收缩同步性较基线有轻微改善,这种改善主要见于基线合并左束支传导阻滞的患者。我们的研究中LBBaP成功率93.3%(14/15),与其他研究基本一致,术中57%(8例)可记录到明显左束支电位。另外,在LBBaP组患者中8例合并左束支或右束支传导阻滞,7例束支阻滞得到校正,其中5例为完全性右束支阻滞,均给予双极起搏,术后QRS波宽度明显变窄。

既往回顾性分析及我们前期研究发现,在阵发性房室传导阻滞患者中,更多的患者合并存在束支或分支传导阻滞;在该类患者中,多为希氏束-浦肯野纤维系统传导障碍,电生理检查可明确的证实希氏束-蒲肯野传导系统的异常[20,21]。对于上述存在希蒲系统异常的患者,LBBaP起搏是否能更符合生理性起搏,改善心电不同步。本研究中发现,在房室结阻滞患者,RVSP与LBBaP术后QRS波宽度明显缩短;在希蒲系统,RVSP与LBBaP术后QRS波宽度亦明显缩短;不管是房室结阻滞还是希蒲系统阻滞,LBBaP术后QRS波宽度均缩短,2组间无统计学差异。因此,无论房室结阻滞还是希蒲系统阻滞的房室传导阻滞患者,LBBaP均可缩短术后QRS波宽度,改善心电不同步,更接近生理性起搏。

4 结论

左束支区域起搏对于房室结阻滞和希蒲系传导系统阻滞导致的房室传导阻滞患者有较高成功率,即刻效果及安全性良好,起搏参数稳定;相对于右心室间隔部起搏,左束支区域起搏可明显缩短QRS波宽度、保持心室同步性,尤其对于合并束支传导阻滞的患者。