“海棠”残留低压引发鲁中东部暴雨中尺度特征分析

2021-05-25王文波李晓利

王文波,李晓利,赵 华,韩 晓,王 旭

(1.山东省潍坊市气象局,山东 潍坊 261011;2.山东省东营市气象局,山东 东营 257091)

引 言

热带气旋所造成的影响和灾害主要由大风、暴雨与风暴潮引起,而台风暴雨还可衍生出洪涝、泥石流、山体滑坡等地质灾害。因此,深入开展台风降水研究并提高其预报水平,对预防和减轻台风灾害具有重要现实意义。热带气旋北上过程中与西风槽冷空气发生相互作用,可造成暴雨甚至特大暴雨。许多学者对此进行了研究[1-12]。林志强等[13]研究残留低压对内陆地区的影响时发现,残留低压对内陆降水的影响较热带气旋的更为显著,降水影响自东南向西北逐渐减弱,影响范围较热带气旋的西扩,且强度更大。杜惠良等[14]分析“莫兰蒂”台风时指出,暴雨主要由台风残留云系、副高边缘的暖湿气流和北方的弱冷空气共同影响产生。尹东屏[15]、钮学新[16]等分析台风暴雨特征时发现,适当强度冷空气侵入台风倒槽和外围,可以加剧动力和热力的不稳定,冷空气影响到的地区降水量明显增加。在对20世纪90年代台风登陆北上并与西风槽合并造成暴雨天气个例的研究中,孙建华等[17]发现暴雨区处在台风倒槽、西风槽前和副高之间。刘淑媛等[18]分析低空急流与暴雨关系时发现,2 km高度以上的低空急流中心早于2 km高度以下超低空急流中心1~2 h出现,强降水的出现和超低层急流风速中心的出现相对应。盛日峰等[19]分析发现,反演风场能细致地揭示本次降水过程中尺度风场的演变过程,并清楚地给出了风场中尺度结构、辐合线的位置及二者演变特征。此外,随着新型探测系统的发展,高分辨率卫星和新一代雷达图像及其反演资料越来越多地用于强对流天气的研究[20-26],并且取得了较好的研究成果。

2017年10号热带风暴“海棠”北上过程中强度迅速减弱,其残留低压环流造成8月2-3日鲁中东部地区出现暴雨局部大暴雨天气。强降雨导致鲁中部分街道村庄遭受洪涝灾害,使农作物受灾减产。由于鲁中东部大暴雨发生时的环流形势并不是非常有利于暴雨发生,致使预报和实况出现一定偏差。本文利用多普勒天气雷达、边界层风廓线雷达和自动站加密观测资料,从垂直风廓线、低空急流演变和天气雷达风场反演等方面对“海棠”残留低压引发鲁中东部暴雨天气的成因进行分析,旨在提供一些对台风残留低压降水预报有指导意义的依据。

1 降水概况和环流形势分析

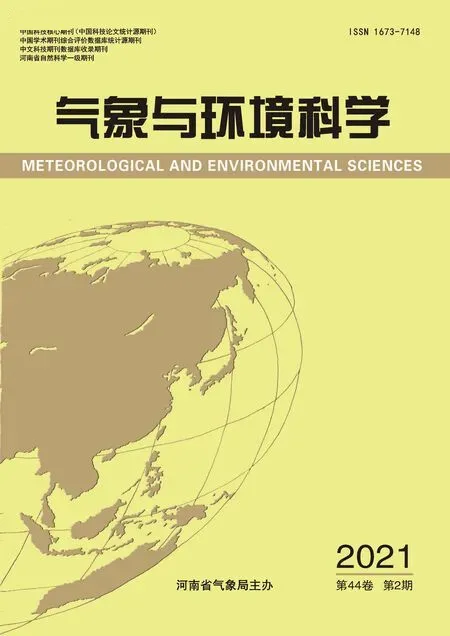

2017年10号热带风暴“海棠”于7月31日02时在福建省福清市沿海登陆,登陆后强度迅速减弱。8月1日08时,热带低压中心移至江西北部时停止编号(图1a)。在8月2-3日,“海棠”残留低压北上的过程中造成山东出现两处暴雨中心(图1b)。其中,2日08时至20时,当低压中心位于安徽西部时,鲁西北出现暴雨局部大暴雨天气;2日20时至3日08时,低压中心由皖西北进入鲁西南的过程中,鲁中东部地区出现暴雨局部大暴雨天气,而鲁西南、鲁南和半岛等地区雨量相对较小。山东此次暴雨的总体特点为降水落区集中在鲁西北和鲁中东部,降水强度大,出现多站次大暴雨,同时伴有明显的短时强降水,潍坊昌邑站最大雨强达到54 mm/h。

图1 “海棠”及其残留低压路径图(a)和2017年8月2日08时-3日08时山东省降水量分布(b)

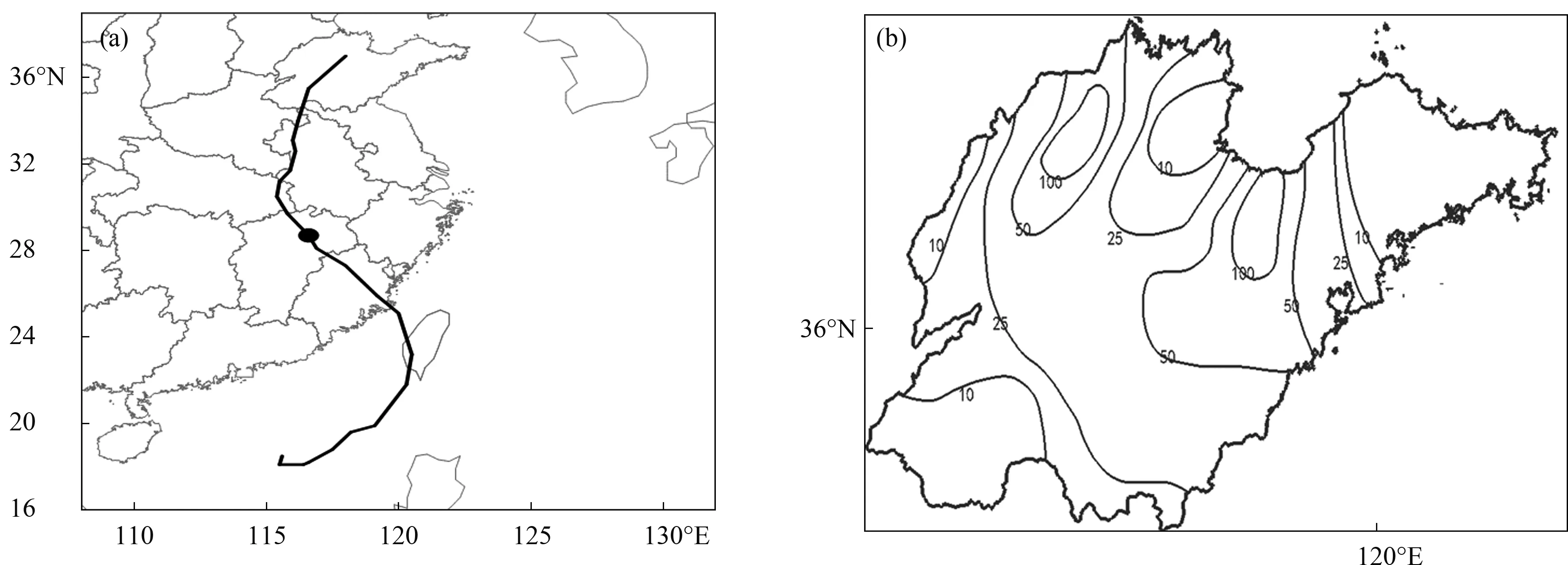

8月2日08时(图2a),“海棠”残留低压中心移至安徽西北部,500 hPa副热带高压呈块状,较1日20时有明显东撤,中心移到东海海面,引导气流由东南风转为偏南风,“海棠”低压转向偏北方向移动,而西风槽缓慢东移至河套地区。山东位于“海棠”低压环流的东北部,鲁西北地区位于低压倒槽顶端,850 hPa比湿达14 g/kg以上,具有充沛的水汽和强上升运动条件,对应2日08时至20时鲁西北地区出现暴雨天气。到2日20时(图2b),500 hPa副热带高压继续东撤至日本海南部上空,“海棠”低压环流北上,并入西风槽中,在鲁西地区形成深厚的低槽,槽前正涡度平流加强进而造成上升运动加强,同时槽后冷空气与副高外围暖湿空气在鲁中地区上空交汇。850 hPa(图2c)低压倒槽仍维持在鲁西地区,倒槽东侧青岛站东南急流加强至16 m·s-1。低空急流使鲁中东部地区建立起较强的天气尺度上升运动。而925 hPa(图2d)超低空急流轴位于120°E附近,东南风风速达18 m·s-1,鲁中东部处于急流轴左侧,倒槽切变线位置偏西,超低空急流为暴雨区提供了充足的水汽和辐合上升运动,进而触发对流不稳定能量的释放。从天气尺度分析可知,尽管850 hPa倒槽处于鲁西北,但500 hPa西风槽与“海棠”低压倒槽的合并加强并引导冷空气南下,与低空急流和超低空急流输送的暖湿空气相互作用,造成2日20时至3日08时鲁中东部暴雨天气的发生。

图2 2017年8月2日08时500 hPa(a)及20时500 hPa(b)、850 hPa(c)、925 hPa(d)高空综合图

2 低空急流演变与降水强度的关系

2.1 风廓线分析

常规探空观测时气球受高空风影响,测得的结果并非本站上空真实数据。高时空分辨率的风廓线雷达资料显示出中小尺度天气系统连续的详实的变化过程,清楚地揭示了对流层和边界层急流的脉动特征。低空急流轴上的中小尺度脉动及向超低空快速扩展的程度与暴雨之间存在密切的关系。因此利用潍坊风廓线雷达资料对本次天气过程的垂直风廓线结构进行分析,研究降水发生前后风廓线演变特征。

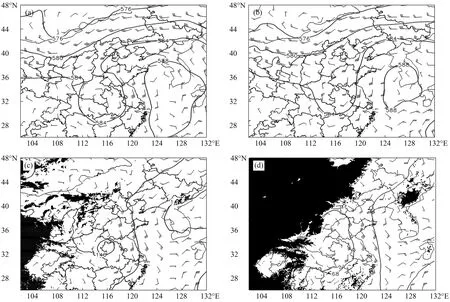

由潍坊站风廓线分布(图3)可见,由于“海棠”北上造成鲁中东部中低空非常强的东南风,2017年8月2日16-17时,在1-4 km处有12-16 m·s-1以上的东南向风速带出现,4 km以上为较弱的西南偏南风。18-19时,1.8-3.0 km上出现20 m·s-1的强东南风,低空东南急流建立了水汽和热量的输送通道,但测站上空并无明显辐合特征,因此2日20时之前并无降水发生。从20时风场的垂直结构发现,2 km以下为东南风,以上为西南偏南风的垂直结构继续维持,20 m·s-1的急流中心下降至1.5 km高度,到21时降水开始时降到1 km附近,说明低空急流向超低空的快速扩展对应着降水的开始。2日23时至3日03时是强降水时段,各小时雨强基本都在10 mm/h以上。在此阶段,近地面层东南风4 km以上中高层为西南偏南风的垂直结构依旧维持。在3日00时,22.5 mm/h的最大雨强出现时,高空5 km以上突然转为西北风,应为槽后甩下的冷空气。因此冷暖空气在鲁中东部地区交汇,冷空气的侵入触发了对流不稳定能量的释放,造成雨强迅速增大。此外在此强降水阶段,2 km以下的东南风急流略有减小,风速在16~18 m·s-1,因此低空急流脉动对降水也有影响。从该降水阶段的风廓线特征分析可知,低空强东南急流向超低空的快速扩展与降水的开始相对应,高空5 km西北风的出现和短时强降水的出现也有很好的对应关系。

3日03时,2 km以下转为南风,5 km高度以上转为偏南风(图3)。这样的垂直风场结构使冷暖平流特征不明显,对应03-04时降水量只有2.9 mm,雨强明显减弱。到04时,2 km以下维持16 m·s-1以上的南风,而5 km以上则再次出现西北风,说明有冷空气再次侵入,对应04-05时和05-06时的雨强分别达到12.9 mm/h和13.6 mm/h。自3日06时开始,垂直风场结构发生明显的变化,3 km以下均转为西南风,且风速减小至12 m·s-1左右,低空急流明显减弱,同时3 km以上转为偏西风,风速在6 m·s-1上下,对应06时之后降水减弱和08时降水结束。说明虽然有弱冷空气侵入“海棠”低压环流中,但是由于暖湿空气输送强度减弱,已无法造成强降水。

图3 2017年8月2日16时至3日10时潍坊站风廓线分布

综上分析,低空20 m·s-1以上强东南急流刚刚建立时并无降水发生,当其向超低空快速扩展达1 km以下高度时,降水开始并增强;2 km以下东南风、2-5 km偏南风急流和5 km以上西北风的垂直风场结构对应着短时强降水时段;5 km以下高度均转为西南风且低空急流强度的明显减弱,对应着降水的减弱和结束。

2.2 风场演变与强降水机制分析

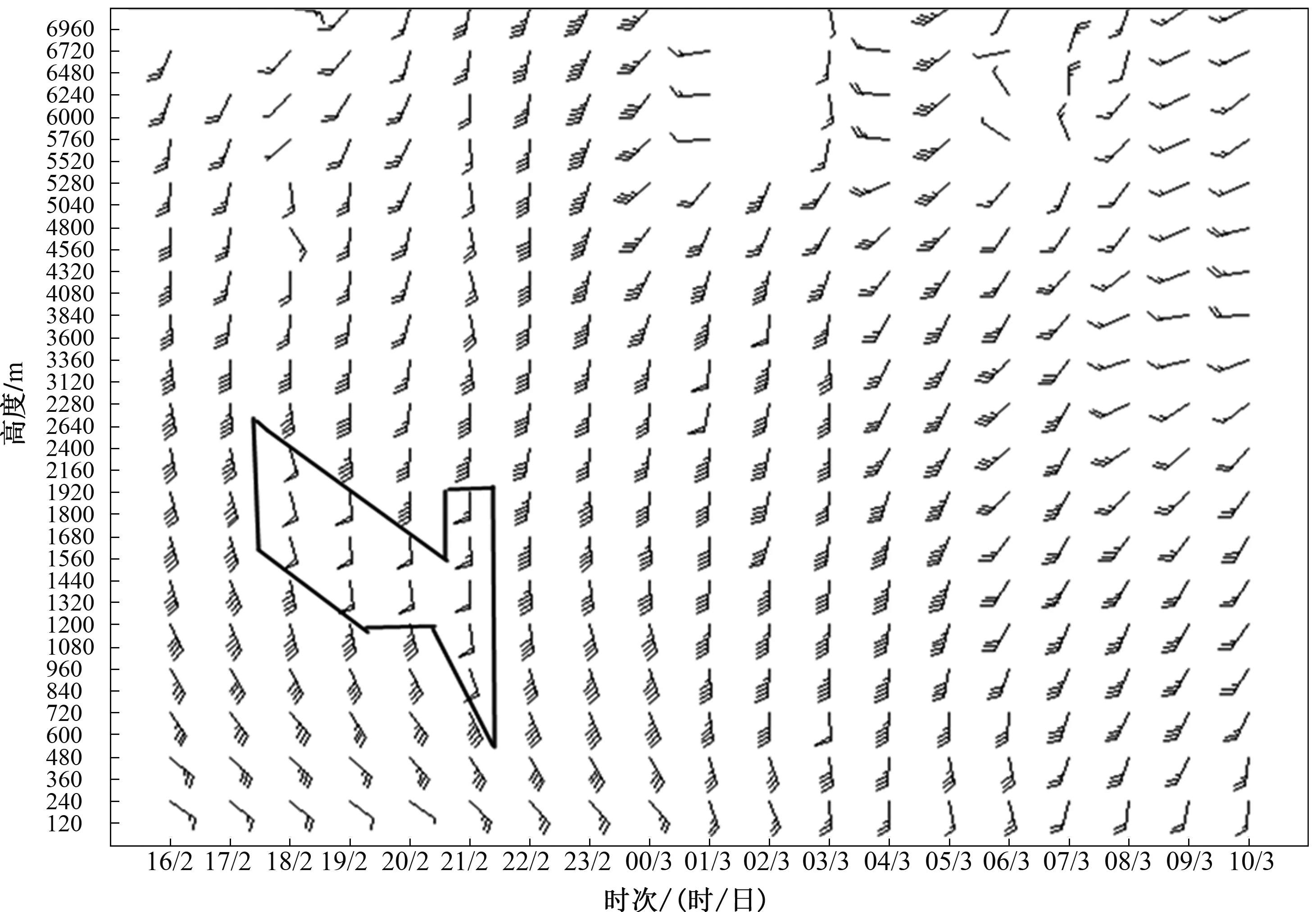

利用FNL全球分析资料对暴雨物理量特征进行分析发现,2017年8月2日20时降水开始前低空急流向下扩展至1.2 km高度(图3),潍坊站斜T-lnp探空曲线显示,1 km以上高度大气处于不稳定层结(图4a),对流有效位能CAPE为805 J·kg-1,对流抑制CIN只有18 J·kg-1,这种条件性不稳定层结一直持续到3日08时。同时大气相对湿度近饱和的层次由低层向高层逐渐扩展,K指数达到了39 ℃,这种湿层深厚、不稳定的大气层结对短时强降水的发生非常有利。20 m·s-1的超低空急流提供了大量的水汽通量辐合,是暴雨区水汽的主要提供者。而深层(500-900 hPa)垂直风切变较14时增大至2×10-3s-1,较强的垂直风切变有利于对流云团的维持和发展。

同时,风场的演变对上升运动有明显加强作用。8月2日14时(图略),最大上升速度为-0.2 Pa·s-1,位于600 hPa高度附近,且700 hPa以下为弱下沉运动。到2日20时(图4b),从低层到高层为一致的垂直上升区,上升速度最大值达-1.2 Pa·s-1,对应散度场500 hPa以下为辐合区,大值区在700 hPa高度附近,略低于最大上升区的高度(图略)。通过分析2日20时假相当位温沿119°E垂直剖面发现,36°-40°N在850-500 hPa高度等θse线梯度逐渐加大,锋区随高度向冷区倾斜。同时低空急流的向下扩展也致使水汽和能量在超低空汇聚,引起低层大气锋生,等θse线变得非常密集,锋区斜压性进一步加强,有利于暖湿气流抬升。随着3日00时高空槽东移南下,中层5 km高度附近干冷空气侵入触发不稳定能量的急剧释放,造成短时强降水的发生。

图4 2017年8月2日20时潍坊站T-lnp图(a)和假相当位温与垂直速度沿119°E剖面图(b)

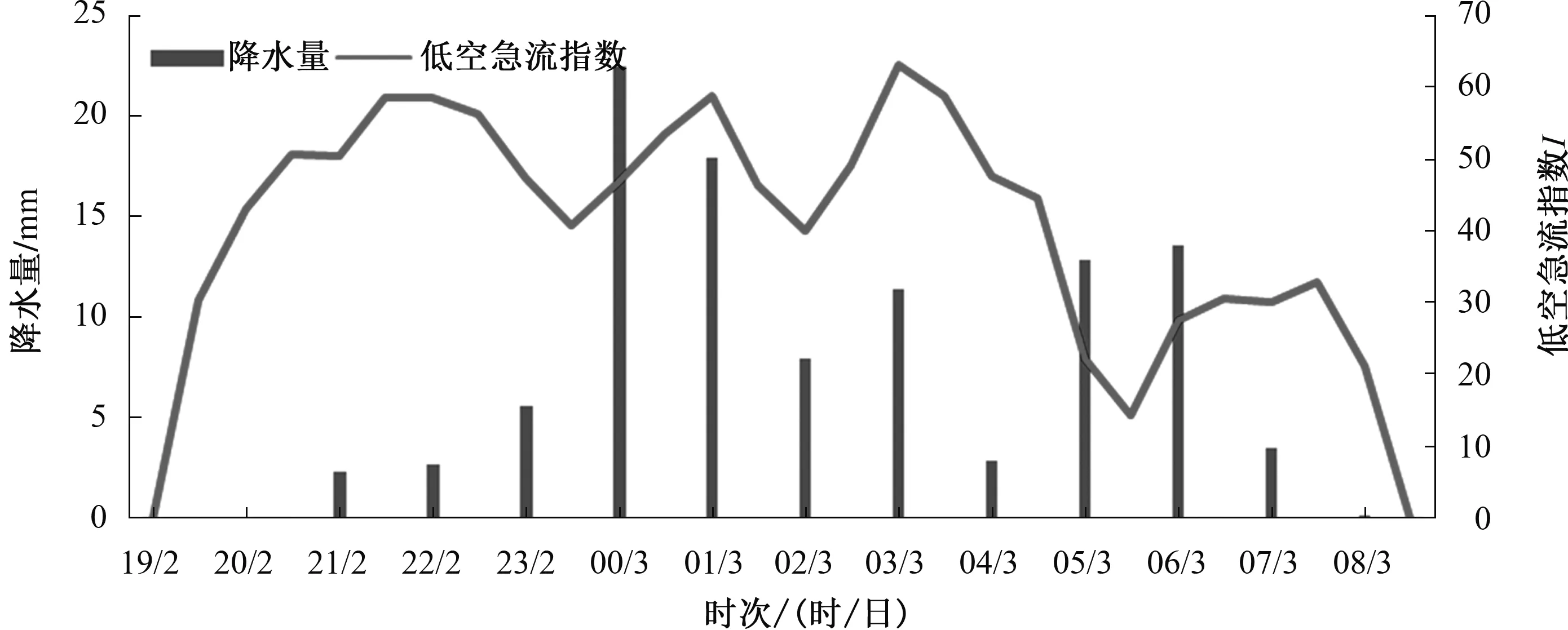

2.3 低空急流指数(I)分析

刘淑媛等[18]以2 km以下边界层急流中心的最大风速V(m·s-1)和12 m·s-1风速在该小时中的最低位置D(km)的比值定义了一个低空急流指数I(V/D),用它定量地表示低空急流向下扩展的程度和风速脉动的强度。为了更清楚地显示降水强度的变化趋势与低空急流的关系,本文也参照该方法,定义低空急流指数I(V/D),即2 km以下边界层急流中心的最大风速V(m·s-1)和12 m·s-1风速在该小时中的最低位置D(km)的比值。从指数I和雨强的时间演变(图5)可以看出,2017年8月3日00-01时、03时和05-06时3次小时雨量超过10 mm的强降雨时段,对应着低空急流指数I的3次峰值,分别是2日22时的59、3日01时的59和3日03时的63,且指数I的增大较雨强的增大提前了2 h左右。这说明每次短时强降水的发生,都对应低空急流指数的加强,而低空急流指数对于低空急流的脉动及向超低空扩展程度有密切的关系,因此可以通过低空急流指数的分析预判短时强降水的发生。

图5 2017年8月2日19时至3日08时低空急流指数I及潍坊站每小时雨量图

3 多普勒雷达风场反演分析

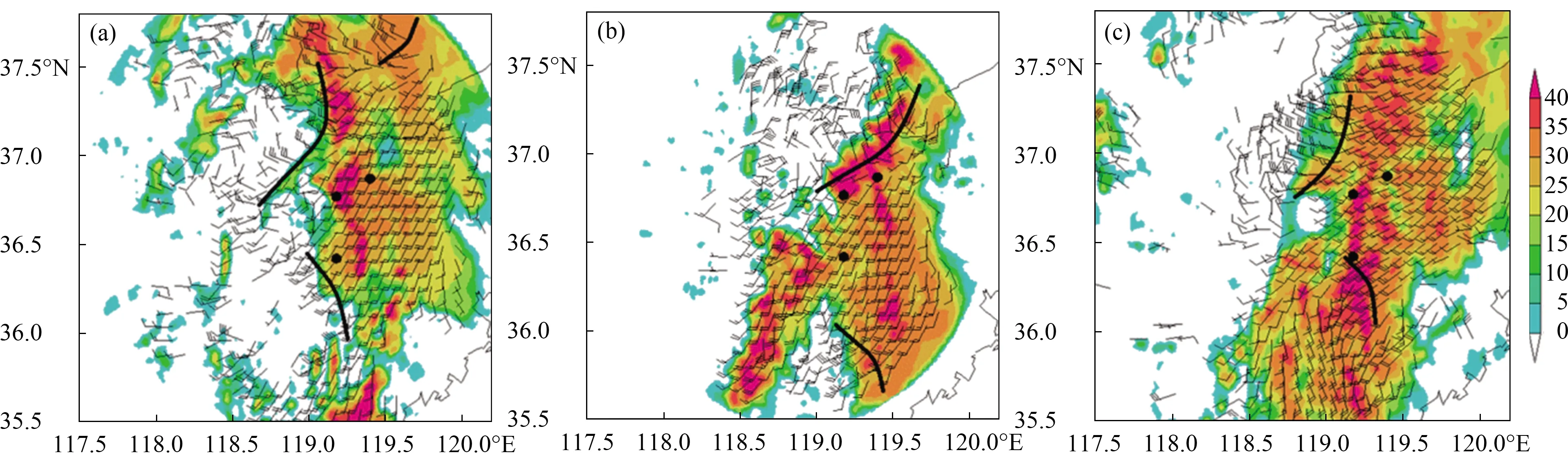

由于“海棠”北上引发的鲁中东部暴雨发生时,在地面自动站风场上为一致的东南风,风速为4~8 m·s-1,并不能看出有明显的风向风速辐合。因此利用多普勒天气雷达资料,选取3个较强降水时间节点的基数据进行风场反演,进一步分析降水的中小尺度特征。在2017年8月3日00:08时刻的2 km高度的反演风场图(图6a)上,因为鲁中东部地区处于“海棠”低压环流东北部,故主要受偏南风控制,而鲁西北主要受偏东风控制,沿莱州湾西岸至昌乐雷达站一线有南北向的中尺度切变线发展,垂直伸展高度达5 km以上。从图中看到,切变线左侧有较强的西北风侵入,说明槽后有冷空气扩散南下,与偏南暖湿气流交汇造成切变线右侧强降水回波发展,导致昌邑和潍坊等地出现短时强降水。暴雨区南部并没有中尺度切变线,但是却可以看到有一条西北-东南向的中尺度辐合线发展,西南急流的强风速辐合造成了该地区强降水的发生。3日02:06(图6b),冷空气再次侵入鲁中地区。在2 km高度反演风场图上,沿莱州湾东岸至潍坊北部一线出现东北-西南向切变线,西北风风速达12~16 m·s-1,冷暖空气的强烈交汇造成了切变线附近50 dBZ以上强回波发展,产生强降水天气,而南部地区属于暖区降水,中尺度辐合线偏弱。3日04:51的3 km高度反演风场图(图6c)上,高空槽后大范围冷空气东移南下,西到西北风侵入鲁中地区,东北-西南向中尺度切变线在莱州湾西岸到昌乐雷达站一线重新发展,北部地区强降水再度加强,昌邑站出现54 mm/h的短时强降水。同时暴雨区南部由于低空急流的风速脉动,西北-东南向中尺度辐合线再度发展,造成安丘站出现30.2 mm/h的短时强降水过程。

图6 2017年8月3日00:08(a)、02:06(b)、04:51(c)潍坊多普勒雷达风场反演图

在8月2日23时至3日06时强降水发生过程中,由于槽后冷空气是分股扩散南下,所以北部的中尺度切变线并不是一直维持,而是出现了3个较强降水时段。冷暖空气强烈交汇产生的中尺度切变线和低空急流风速脉动造成的中尺度辐合线,是鲁中东部暴雨的直接影响系统,对强降水的落区有很好的指示作用。

4 结 论

本文对2017年8月2-3日“海棠”残留低压引发的鲁中东部暴雨中尺度特征分析结果表明:

(1)500 hPa西风槽与“海棠”低压倒槽的合并加强并引导冷空气南下,与低空急流和超低空急流输送的暖湿空气相互作用,造成2日20时至3日08时鲁中东部暴雨天气的发生。

(2)低空20 m·s-1以上强东南急流向超低空快速扩展到达1 km以下高度,造成降水的开始和增强;2 km以下东南风、2-5 km偏南风急流和5 km以上西北风的垂直风场结构对应着短时强降水时段;5 km以下高度均转为西南风且低空急流强度的明显减弱,对应着降水的减弱和结束。

(3)低空急流向下扩展,使大气湿层加厚、斜压锋区加强,中层干冷空气的侵入触发了不稳定能量释放。

(4)低空急流指数I对低空急流的脉动及向超低空扩展程度有密切的关系,指数I越大,脉动越大,指数I的峰值出现时刻较雨强的峰值出现时刻提前2 h左右。

(5)冷暖空气强烈交汇产生的中尺度切变线和低空急流风速脉动造成的中尺度辐合线,是鲁中东部暴雨的直接影响系统,对强降水的落区有很好的指示作用。