近十年基于重要小麦亲本周麦22的遗传改良

2021-05-25唐建卫胡润雨张根源殷贵鸿耿洪伟

唐建卫,高 艳,胡润雨,张根源,殷贵鸿,耿洪伟

(1.河南农业大学农学院/省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室/河南粮食作物协同创新中心,河南郑州 450046;2.新疆农业大学农学院/新疆农业大学生物技术重点实验室,新疆乌鲁木齐 830052)

黄淮麦区是中国小麦主产区之一,其播种面积和产量均居全国首位[1-2]。建国后经过近60年的努力,该地区小麦产量得到大幅提高[3]。随后十多年小麦产量实现连续增产,一些优质小麦品种通过审定并得到推广,但近年来品质指标表现出徘徊甚至下降的趋势[4-5]。因此,进行小麦产量和品质遗传改良研究对黄淮麦区乃至全国小麦育种和生产具有重要意义。

研究表明,审定小麦品种产量水平呈逐渐上升趋势,但产量构成因素不同。黄淮麦区产量构成三因素呈逐步上升趋势,其中,穗粒数对产量的影响最大[4]。高产小麦品种单位面积穗数、粒重和成穗率均较高,增加穗粒数是今后进一步提高产量潜力的关键。多年研究发现,中国小麦品种的籽粒蛋白质和湿面筋含量相对较高,但沉淀值、稳定时间、拉伸面积和最大抗延阻力等指标相对较低,品质指标间不协调,甚至同一品种多个品质指标间不一致,整体表现出面筋强度低,面团流变学特性和加工品质差[1,6-8]。河南省1980年以来审定或种植小麦品种的稳定时间随时间推移呈先升高后降低的趋势,特别是近年来审定的小麦品种仍以中、低筋为主[5]。山东省1999―2010年审定小麦品种的籽粒容重、湿面筋含量和吸水率呈上升趋势,蛋白质含量、形成时间和稳定时间呈逐年下降趋势[6]。2004―2011年,小麦主产省籽粒蛋白质和湿面筋含量平均值变幅较小,但沉淀值呈明显下降趋势,可能是片面追求高产已影响了小麦的整体品质,致使强筋麦产区小麦面筋强度降低、弱筋麦产区小麦面筋强度增加[9]。近年来在小麦育种过程中,越来越多的杂交组合以大面积推广应用的高产品种为主进行选配[10]。曹廷杰等[11]对河南省2000―2013年审定小麦品种的遗传基础研究表明,周麦系列由于具有较好的综合农艺性状和丰产性,成为高产组合选配的首选亲本材料,导致近十几年来河南省审定的小麦品种中有近一半直接或间接含有周麦品种血缘。

国审小麦品种周麦22因具有高产、稳产、抗病性好、广适的特性,得到育种家广泛应用。到目前为止,以周麦22为亲本,选育并通过审定或正在试验中的小麦品种已超过106个。因此,利用周麦22衍生品种进行遗传改良研究在黄淮麦区具有较强的代表性。本研究利用周麦22衍生系进行农艺性状和品质特性遗传改良研究,旨在了解近十年来黄淮麦区小麦遗传改良的进展和性状间的遗传差异,以期为未来十年提高小麦育种效率,培育更多的高产、多抗、优质、高效、广适小麦新品种提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以周麦22及其22个衍生品种为研究对象,于2015―2016和2016―2017两年度在河南周口种植,随机区组设计,3次重复,每小区6行,行长9 m,行距0.2 m,小区面积10.8 m2,小区间隔0.4 m,管理标准同当地大田。

1.2 农艺性状调查和品质分析

调查的农艺性状主要包括株高、穗数、穗粒数、千粒重和产量。于小麦灌浆中后期,测量其株高(不含芒);在小区内选取长度1 m的双行,数其穗数,折算成单位面积穗数。于小麦成熟区,在小区内随机选取50穗小麦混合脱粒,数其总粒数,计算平均穗粒数;各小区小麦全部收获脱粒,自然风干,称其重量,折算成单位面积产量;从每小区收获的种子中,随机取1 000粒测量千粒重,测量两次,两次误差小于 0.5 g,取其平均值。用DA7200型近红外分析仪(瑞典波通公司)测定籽粒蛋白质含量(干基);用JYDB100型籽粒硬度测定仪(无锡锡粮公司)测定籽粒硬度;用Quadrumat Junior小型试验磨粉机(德国布拉本德公司)制粉,并测定出粉率;利用2200型面筋数量和质量测定系统(瑞典波通公司)测定湿面筋含量和面筋指数;利用SDS常量法测定SDS沉淀值;利用布拉本德电子粉质仪(德国布拉本德公司)测定面团流变学特性。

1.3 数据统计分析

利用SAS version 9.0软件调用PROC MEANS命令进行基本统计量分析,调用PROC ANOVA命令对数据进行方差分析。采用Excel 2007 对数据进行整理和制图。使用TBtools v 0.669[12]软件进行可视化分析。

2 结果与分析

2.1 周麦22衍生系基本情况

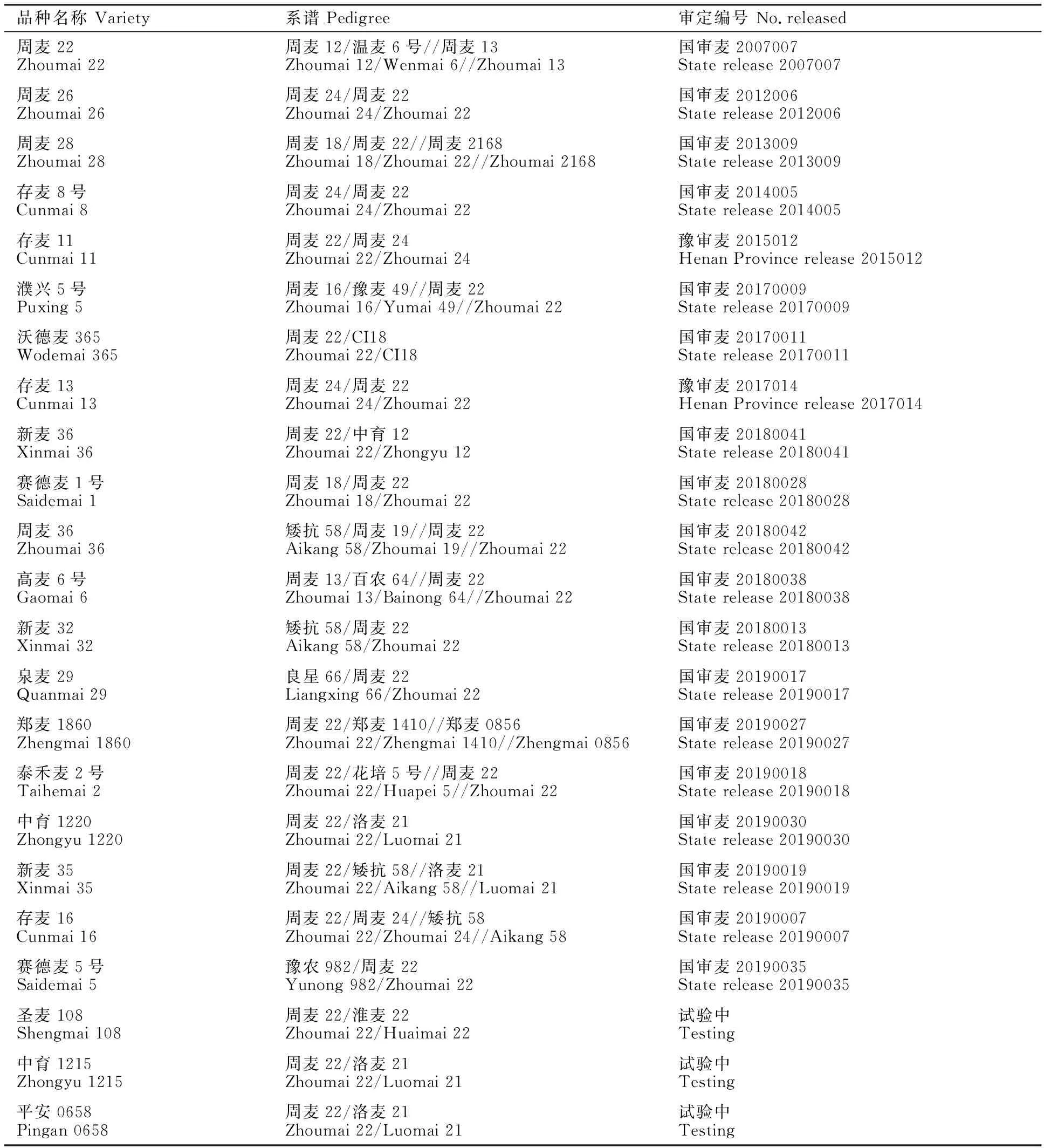

从表1可以看出,周麦22的22个衍生系中,已通过国家审定的品种有17个,已通过省级审定的品种有2个,正在参加各级审定试验的品种有3个。其中,2012―2015年每年各审定1个小麦品种,2017年审定3个,2018年审定5个,2019年审定7个,表明使用周麦22做亲本的育种家越来越多。使用周麦22已培育出强筋品种4个,占衍生品种总量的18.2%。按照组配方式不同,通过单交方式育成的品种有14个,复交方式育成的品种有8个。衍生系中共涉及到直接亲本19个,其中周麦22使用了23次,作为对手亲本使用次数较多的主要是周麦24(5次)、矮抗58(4次)、洛麦21(4次)、周麦18(2次)。周麦24/周麦22组合正反交培育出4个品种,分别是周麦26、存麦8号、存麦11和存麦13;周麦22/洛麦21组合培育出3个品种,分别是中育1220、中育1215和平安0658;矮抗58在复交组合中使用频率较高。从亲本的使用频率和来源来看,目前黄淮麦区小麦遗传改良仍以本地区大面积推广品种为主,进行优质基因不断聚合的微修饰育种。

表1 周麦22及其衍生系的系谱Table 1 The pedigree of Zhoumai 22 and its derivatives

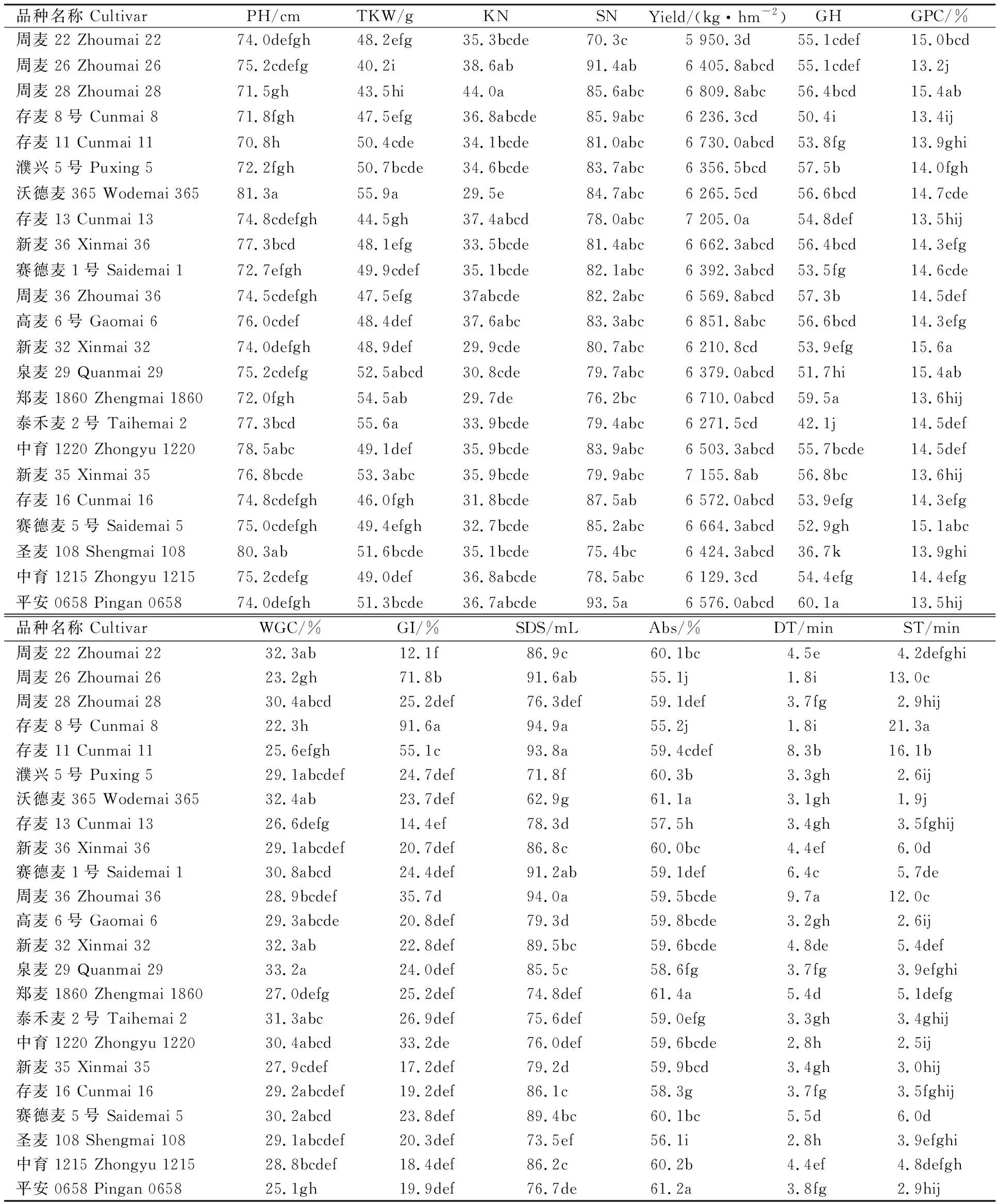

2.2 周麦22衍生系性状间的差异

对衍生系的性状进行方差分析,发现大多数性状年度间和品种间均存在显著差异(P< 0.05),表明农艺性状和品质参数受环境和基因型共同影响(数据未显示)。对周麦22和衍生系各性状进行多重比较,结果(表2)发现,部分衍生系与周麦22间存在显著差异。其中,沃德麦365、圣麦108和中育1220的株高分别为81.3、80.3和 78.5 cm,与周麦22(74.0 cm)差异达显著水平,其他衍生系的株高与周麦22差异不显著;存麦13、新麦35、高麦6号和周麦28的产量分别为 7 205.0、7 155.8、6 851.8和6 809.8 kg·hm-2,较周麦22的产量显著提高;平安0658、周麦26和存麦16的穗数较周麦22显著增多,分别为93.5、91.4和87.5个·m-1。在品质参数中,濮兴5号、周麦36、郑麦1860和平安0658的籽粒硬度均较周麦22显著提高,而存麦8号、泉麦29、泰禾麦2号、赛德麦和圣麦108的籽粒硬度显著降低,分别为50.4、51.7、42.1、52.9和36.7。衍生系的面筋指数均较周麦22有所升高,特别是存麦8号和周麦26,其面筋指数分别为91.6和71.8,与周麦22间的差异达显著水平。周麦26、周麦36、存麦8号和存麦11的稳定时间分别为13.0、12.0、21.3和16.1 min,较周麦22的稳定时间(4.2 min)显著提高,仅沃德麦365的稳定时间显著下降。表明衍生系各性状改良趋势不一致,仅部分品种的个别指标达到了优化改良。

2.3 周麦22与衍生系参数的变异分析

对衍生系均值与周麦22参数进行显著性比较分析(P<0.05),发现衍生系与周麦22在品质性状间的差异达显著水平的比例较大,但农艺性状大部分呈上升趋势,而品质性状大部分呈下降趋势(表3)。衍生系的平均产量和穗数分别较周麦22提高598.7 kg·hm-2和12.6个·m-1,达显著水平,且衍生系内差异较大,变化范围分别为4 080.0~ 8 850.0 kg·hm-2和50.1~125.4 个·m-1,变异系数分别为27.7% 和29.5%;衍生系的平均株高和千粒重分别较周麦22增加 1.1 cm和1.2 g,穗粒数减少0.4,差异均未达显著水平,但衍生系内也存在较大差异。衍生系的平均籽粒蛋白质含量、湿面筋含量、SDS沉淀值和吸水率分别为 14.3%、28.7%、82.4 mL和 59.1%,较周麦22分别降低0.7%、3.6%、4.5 mL和1.0%,差异达显著水平,衍生系间变异系数相对较小。衍生系的平均面筋指数和稳定时间分别为29.9%和6.0 min,较周麦22提高17.8%和1.8 min,差异达显著水平,变化范围为 4.4%~93.1%和1.8~22.6 min,变异系数在所有参数中相对较大,分别为73.6%和85.2%。衍生系的籽粒硬度和形成时间较周麦22略有降低,但差异未达显著水平。表明衍生系较周麦22的产量性状和反应蛋白质质量性状的参数均呈上升趋势,而反应蛋白质数量性状的参数呈下降趋势。

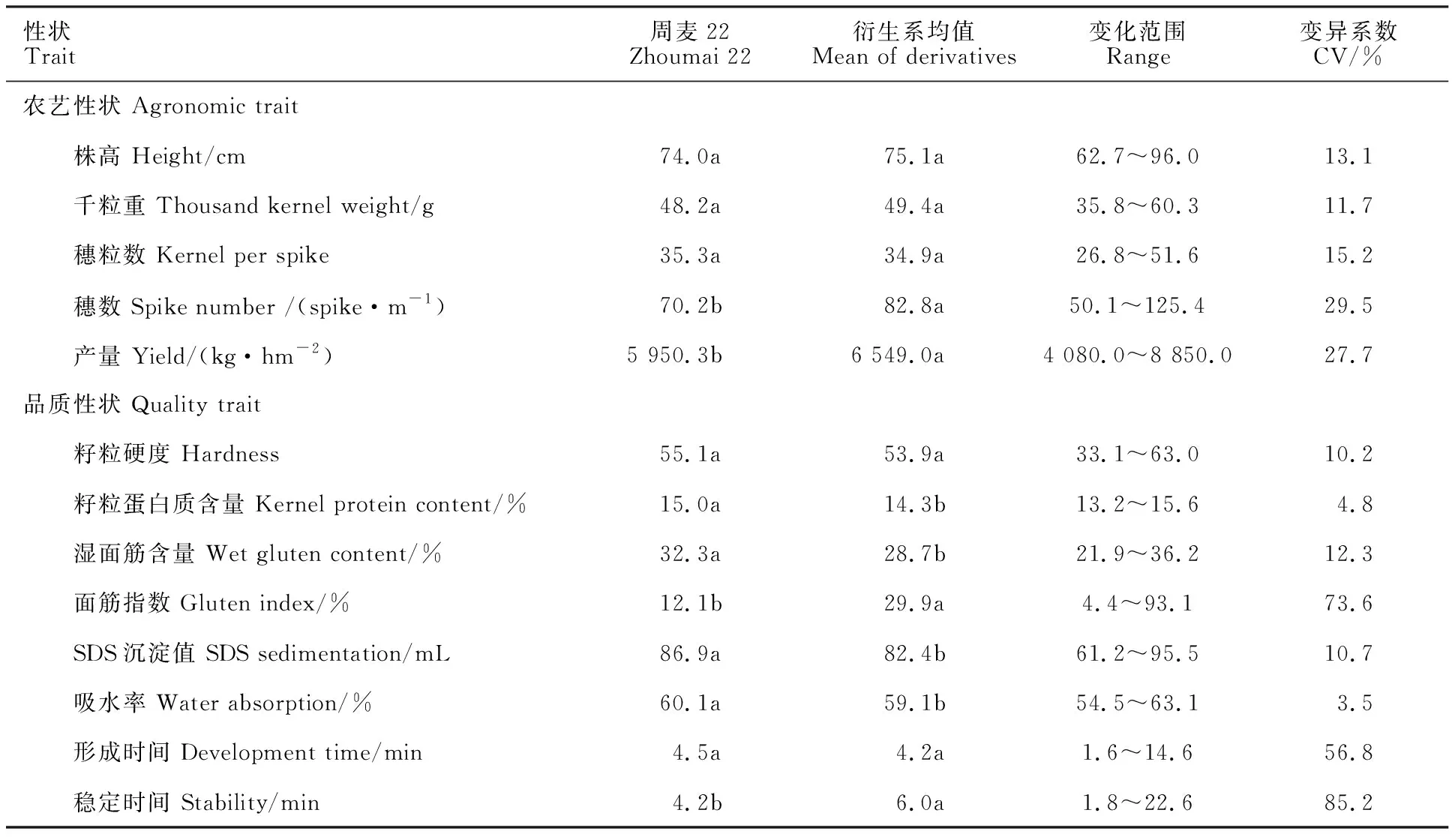

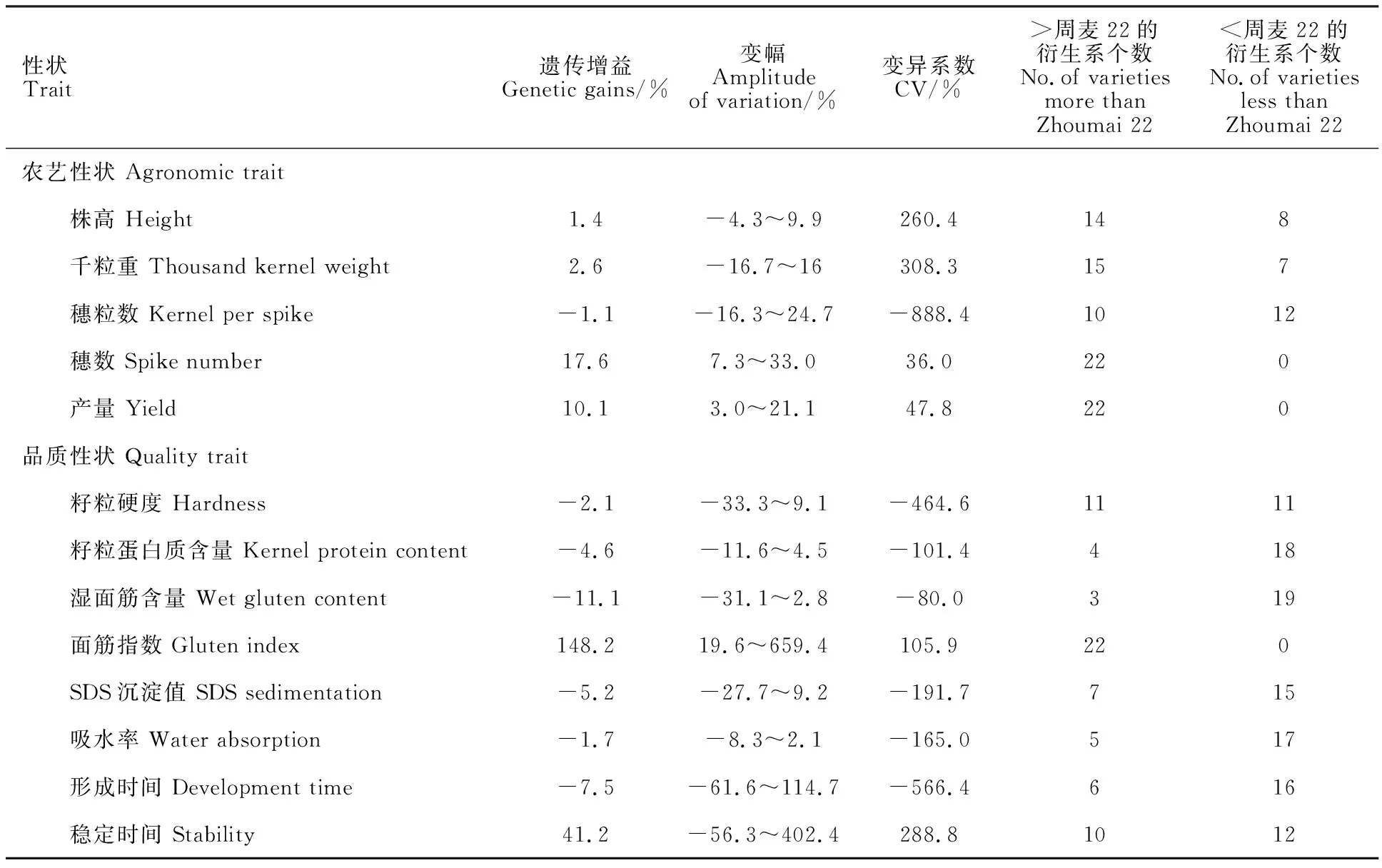

2.4 周麦22衍生系的遗传进展

从表4可以看出,农艺性状中,所有衍生系的产量和穗数均高于周麦22,遗传增益分别达 10.1%和17.6%,增加幅度分别为3.0%~ 21.1%和7.3%~33.0%,变异系数相对较小。千粒重提高的衍生系也较多,达15个,遗传增益为 2.6%。有14个衍生系的株高升高,遗传增益为 1.4%。穗粒数增加的衍生系较少,在农艺性状中变异系数也最大,达到888.4%,变幅为 -16.3%~24.7%。表明衍生系产量的提高主要来源于穗数的大幅提高和千粒重的稳定提高,穗粒数是产量三要素中最不稳定的因素。品质性状中,所有衍生系的面筋指数均高于周麦22,遗传增益为148.2%,变化范围为19.6%~659.4%;面团稳定时间提高的衍生系虽仅有10个,但平均遗传增益较高,为41.2%,变幅为-56.3%~ 402.4%。籽粒蛋白质含量、湿面筋含量、SDS沉淀值、吸水率和形成时间提高的衍生系均较少,遗传增益分别为-4.6%、-11.1%、-5.2%、 -1.7%和-7.5%,改良效果较差。表明在小麦品质改良中,蛋白质质量性状与数量性状协调改良比较困难。

表2 周麦22及其衍生系各性状的显著性比较Table 2 Significance comparisons among the traits of Zhoumai 22 and its derivatives

表3 周麦22衍生系性状的平均值、变化范围和变异系数Table 3 Mean,range and coefficients of variance for the traits of Zhoumai 22 derivatives

表4 周麦22衍生系遗传增益的平均值、变幅和变异系数Table 4 Mean,range and coefficients of variance for genetic progress of Zhoumai 22 derivatives

2.5 周麦22与衍生系参数的可视化分析结果

将两年数据平均值进行线性函数归一化处理,得到0~1范围数据。对品种参数间的差异进行可视化分析(图1),发现面筋指数、形成时间、稳定时间等参数在品种中多为低值表达,而SDS沉淀值、籽粒蛋白质含量、湿面筋含量、籽粒硬度、千粒重和吸水率等性状多为高值表达。农艺性状如株高、产量、穗数和穗粒数聚为一类;蛋白质质量性状如面筋指数、形成时间和稳定时间聚为一类,该类中高值品种较少,多数品种处于低值状态;蛋白质数量性状如籽粒蛋白质含量和湿面筋含量聚为一类;反映蛋白质质量和数量混合性状的SDS沉淀值单独聚为一类;剩余的籽粒硬度、千粒重和面团吸水率聚为一类,该类中高值品种较多,低值品种较少。在周麦22衍生系中,周麦26和存麦8号因面筋指数、SDS沉淀值和稳定时间相对较高,吸水率、形成时间、籽粒蛋白质含量、湿面筋含量相对较低而聚为一类,属于低吸水率易和面成团的强筋小麦品种;周麦36和存麦11因形成时间、SDS沉淀值、面筋指数和稳定时间均相对较高而聚为一类,属于中等吸水率、不易和面成团的强筋小麦品种;育德1号、泰禾麦2号和圣麦108聚为一类,其株高、千粒重较高,但产量处于中低水平,属于中弱筋小麦品种;周麦28属于矮秆多粒的中弱筋高产小麦品种,单独聚为一类;其余小麦品种同周麦22聚为一类。

3 讨 论

3.1 产量性状遗传改良进展

我国的小麦产量和消费量均居世界首位,国内小麦收成的丰欠对国际市场有较大影响。由于进一步扩大小麦种植面积的可能性很小,因此高产仍是我国小麦最基本、最重要的育种目标[13]。黄淮麦区南片在1950―2012年间,小麦品种的产量潜力年均增加 57.5 kg·hm-2或 0.70%,产量提高主要与单位面积粒数、粒重、生物产量、收获指数的增加及株高降低有关;株高从1950年初的120~130 cm降到约75 cm,千粒重从35 g左右提高到48~50 g[14]。河南省在1981―2008年间,小麦品种产量潜力年均增加51.3 kg·hm-2或0.60%;山东省在1971―2006年间,小麦品种产量潜力年均增加66.6 kg·hm-2或 0.92%[13],在1999―2010年间,小麦品种产量潜力年均增加61.65 kg·hm-2,主要受粒重显著上升的影响[6];四川省在2008―2018年间,小麦品种产量潜力年均增加22.0 kg·hm-2,主要受穗粒数上升的影响[7]。表明通过育种家的不断努力,我国小麦品种产量潜力在持续提高[15],这在本研究中得到验证。周麦22衍生系产量的提高主要来源于穗数的大幅提高和千粒重的稳定提高,穗粒数为产量三要素中最不稳定因素。产量构成因素的改进潜力在不同地区可能有所差异,但通过增加穗粒数和改良株型、增强抗倒伏性和提高收获指数仍能继续提高产量潜力[13]。

3.2 品质性状遗传改良进展

本研究表明,通过利用中弱筋小麦品种周麦22培育出强筋品种4个,占衍生品种总数的 18.2%。这与2000―2015年北部冬麦区和黄淮冬麦区参试品种中强筋品种的比例接近[16],占比均相对较低,原因可能与2005年以后,小麦育种再次强调产量、忽视品质改良有关[17]。周麦22衍生系的蛋白质质量性状在遗传改良中有所提高,但蛋白质数量性状呈下降趋势。这与胡学旭等[16]的研究结果基本一致。黄淮麦区小麦蛋白质含量和湿面筋含量平均值均较高[18],但面筋强度较差,蛋白质质量不高,相同品种的多个品质指标间不协调[8]。在品质改良中,小麦蛋白质质量性状与数量性状协调改良比较困难,加强蛋白质质量与数量的协调改良已成为当前小麦品质改良的重点和难点。这可能与我国小麦品质改良起步较晚有关,我国在20世纪80年代中期才设立小麦品质育种与研究课题,才开始有计划、有规模、系统性的小麦品质改良研究[19]。我国小麦品种品质类型丰富,主要原因是我国小麦育种长期以来一直以产量为主要目标,忽略了对品质性状的选择,因此就品质性状而言,小麦品种就像一个未经过选择的混合群体,各种类型都有[1]。黄淮冬麦区强筋小麦品种的产量显著低于高产对照品种周麦18[20],山东省优质小麦品种的产量也显著低于高产对照品种[6]。因此,小麦产量和品质的协调改良需要一个漫长的过程,但随着研究的深入,正在从一个无序状态向有序状态发展。

3.3 微修饰育种在遗传改良中的应用

目前在我国小麦育种过程中,育种家主要围绕部分大面积推广应用的品种进行杂交选育,而很多学者研究认为,少数主推品种的大量重复使用会导致我国小麦品种亲缘关系较近和遗传多样性不足。因此,需加强种质资源创新,但需要长期的坚持和大量资金的投入,不太适合基层育种单位作为主要目标。微修饰育种是优质基因不断聚合的快速育种方法,可以实现持续的快出品种、多出品种,满足社会各界需求以及保障粮食安全。育种家通过对周麦22的持续微效改良,在保障粮食产量持续提高的情况下,品质水平也得到改良,培育出低吸水率的高产优质强筋品种周麦26、存麦8号和中等吸水率的强筋品种周麦36、存麦11。在近十年的时间内,利用周麦22做亲本选育并通过审定或正在试验中的品种超过100多个,效益显著。因此,在小麦新品种选育过程中,微修饰育种可以保证中短期的持续发展,同时应兼顾种质资源创新,为育种工作提供长期动力。