再探跨层结构的赋义化*

2021-05-25刘丞

刘 丞

(1.河南师范大学 文学院,河南 新乡 453007;2.中国社会科学院 语言研究所,北京 100732)

一、引 言

跨层结构指“不在同一个句法层次而只是在表层形式的线性语序上相邻近的两个成分的组合”[1]。董秀芳、刘红妮等论著对跨层结构的词汇化、语法化进行了深入的研究,取得了不少创获。①参见董秀芳《词汇化:汉语双音词的衍生和发展》(修订本),北京:商务印书馆,2011年,第265-285页;刘红妮《汉语非句法结构的词汇化》,上海:上海师范大学博士学位论文,2009年,第56-411页。由于跨层结构本身不具有句法关系,先天缺乏演化的句法语义基础,因而关于“跨层结构演变的语义基础”的探讨就成为其语法化的首要前提。

彭睿从框架②彭睿为避免概念纠葛,使用“框架”这一术语替代之前文章中的“构式”。从前后三篇文献讨论的对象来看,“框架”与“构式”所指相同,本文仍采用“构式”这一术语。参见彭睿《框架、常项和层次——非结构语法化机制再探》,《当代语言学》,2011年第4期,第322页;彭睿《“临界环境—语法化项”关系刍议》,《语言科学》,2008年第3期,第280页;彭睿《构式语法化的机制和后果——以“从而”、“以及”和“极其”的演变为例》,《汉语学报》,2007年第3期,第31-34页。赋义的视角对跨层结构(彭文称为非结构)的语义基础进行了富有创见的探讨,总结得出跨层结构语法化的三个层次,“源构素形成组块”“组块获得语义语用特征”“在临界环境中语用推理”[2],分析了“以及、否则、极其、因而、进而”等跨层结构的语法化问题。其中彭睿将组块、框架义和非结构语义功能的关系表示为下表1:

表1 组块语义信息、框架义和非结构语义功能的比较③参见彭睿《框架、常项和层次——非结构语法化机制再探》,《当代语言学》,2011年第4期,第329页。此处略有删减。

彭睿认为跨层结构所涉及的框架义的获取是由句法结构(即内部关系)推导出来的④参见彭睿《框架、常项和层次——非结构语法化机制再探》,《当代语言学》,2011年第4期,第325页。。但是像“何其、何必、何妨、哪怕”等含有反问构素的跨层结构的赋义,所在框架内部的句法关系则不足以提供其演化的语义基础。例如:

(1)子路曰:“有民人焉,有社稷焉。何必读书,然後为学?”子曰:“是故恶夫佞者。”(《论语·先进》)

(2)若只读过便休,何必读。(《朱子语类·学五》)

以上两例中,“何必”所在构式内部句法配置(单横线)并无变化,都是“何必+VP”,但“何必”的性质已有所不同。例(1)中“何”与“必”保持分立;例(2)“何必”已成为语气副词,用反问的语气表示不必。①关于“何必”的副词化,参见刘丞《从质疑选择到规劝祈使:“何必”的副词化及相关问题》,《汉语学报》,2014年第3期,第65-69页。“何必”的副词化,不仅有内部句法配置的影响,同样也有来自构式外部的因素。

刘红妮在现有研究的基础上,将跨层结构的语义获得分为“语义双重心”“语义单重心”和“语义超重心”[3],其中对跨层结构中词项对语义贡献的分析很有创见。在实虚组合中,作者认为,疑问代词负载整个句子的反问语气,更容易成为实词语义重心,比较代表性的是由表示反问的疑问代词参与构成的跨层结构,并以“何须”为例,将其词汇化的过程概括为“何/须 NP”,扩展为“何/须VP”,而后重新分析为“何须/VP”,进而形成新的反诘副词“何须”,用反问的语气表示“不须要”。②参见刘红妮《跨层词汇化中语义的来源、获得与变化》,《世界汉语教学》,2016年第2期,第218页。

结合两位学者的研究,由表示反问的疑问代词构成的跨层结构,如“何其、何妨、哪怕、谁知”等,本文称为反问跨层结构。③限于篇幅,本文主要关注由反问疑问代词构成的双音节词。反问跨层结构所处构式:A,[Y+X]B。其中Y 指反问疑问代词,X 指与反问疑问代词邻近的单音节词。A 指构式前项,作为后项反问解读与语用推理的前提;B指反问跨层结构[Y+X]的后跟成分,[Y+X]B 指构式后项。整体看,构式“A,[Y+X]B”属于“部分图式化构式”④See William Croft,D.Alan Cruse.Cognitive linguistics,Cambridge:Cambridge University Press,2004,p.25.或“语法构式”⑤See Elizabeth C.Traugott,G.Trousdale.Constructionalization and Constructional Changes,Oxford:Oxford University Press,2013,p.12.,其中[Y+X]属于常项。关于反问跨层结构,目前需要进一步回答的是:

1.反问跨层结构语法化的语义基础,是不是也是通过构式内部的句法关系获取。

2.类似“何/须VP”到“何须副/VP”中,重新分析的过程如何具体实现。

本文主要探讨第一个问题,也附带涉及第二个问题。两者均与反问跨层结构赋义化过程的实现及构式新语义对原构式内部句法配置的影响相关。

二、构式分析视角的再认识

Hoffmann 和Trousdale 指出大多数构式语法流派所共识的五个基础假设,其中就包括:语法构式是习得的形式与功能的匹配体(learned pairings of form and function);构式是基于使用的(Usagebased)。⑥See Adele E.Goldberg.Constructionist Approaches,In T.Hoffmann&G.Trousdale(eds.),The Oxford Handbook of Construction Grammar,Oxford:Oxford University Press,2013,pp.15-31.其中的“使用”就集中体现为构式的话语功能。

Croft将构式的概念化作为变化并且指出,“语法化进程首先是构式扩展到一个新的功能”[4]127,“语法化进程中,构式是作为整体改变意义”[4]261,“语言变化过程中创新的实质是……形式与功能彼此之间象征(符号)关系的再投射是语法结构变化、复制、创新的主要机制”[4]336。Croft 清楚认识到,语言变化中形式与功能之间的再投射对构式演变的重要作用。这相较于关注构式与动词之间的关系⑦See Adele E.Goldberg.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure,Chicago:The University of Chicago Press,1995,pp.59-66.、构式对构成成分的压制⑧See Adele E.Goldberg.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure,Chicago:The University of Chicago Press,1995,p.159,238.以及将语素、词、习语、共变条件、双及物以及被动等作为构式的语言本体研究⑨See Adele E.Goldberg.Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language.New York:Oxford University Press,2006,pp.5-9.,同样具启发性。

Traugott和Trousdale同样指出,构式是形义的匹配体,并将其表示为“[[F]←→[M]]”,其中“‘形式’指句法、形态、音位等,‘意义’指话语功能、语义和语用”[5]8。形义之间的双向箭头明确表示出,构式与意义之间的相互作用。Traugott 和Trousdale提出构式化(Constructionalization),即“形式新—意义新匹配体的创造”[5]22。在构式演变与构式化中,两位作者基于语法化连续性环境,提出构式化语境。其中在前构式化语境(即起始语境)中指出,由招请推理或是语境诱导的解释,会形成构式形式新和意义新的临界错配。①See Elizabeth C.Traugott,G.Trousdale.Constructionalization and Constructional Changes,Oxford:Oxford University Press,2013,pp.198-203.施春宏在反思构式语法的基础上提出了“互动构式语法”②施文指出,只要是坚持“构式”的基本观念并以互动关系作为研究的立足点和根本目标的构式语法,都可以称作互动构式语法。参见施春宏《互动构式语法的基本理念及其研究路径》,《当代修辞学》,2016年第2期,第26页。,并对其中的“互动”给予了解读,指出要特别关注“语言功能、语义结构关系对语法形式构造过程的促动作用和语言形式对语义表达的制约作用……不同语言形式之间、不同语义∕功能内容之间的相互促动和制约等”[6]16。

跨层结构作为所在构式的常项,其语法化离不开所在的构式环境,既包括构式内部的句法配置、跨层结构中词项的作用,也包括构式外在整体语义语用的制约和影响。反问跨层结构作为跨层结构中比较特殊的一类,其赋义化与语法化更倚重所在构式整体的语义与功能。

在对构式语法再认识的基础上,本文以反问跨层结构所在构式的内部句法匹配(也涉及特定词项语义的作用)和外部整体语义语用功能为主要手段,分析反问跨层结构的赋义化及其演变。具体将择取,程度副词“何其”、规劝义副词“何妨”、连词“哪怕”以及话语标记“谁知”的语法化为样本。

三、样本分析

(一)反问构式功能转化与程度副词“何其”的形成

根据刘丞的研究,“何其”的副词化涉及“何其”所在构式从疑问到反问、反问到感叹的功能转化③参见刘丞《从询问方式到感叹程度——“何其”的副词化与功能扩展》,《汉语学习》,2015年第3期,第36-38页。。例如:

(3)国人逐之,故出。道渴,其族辕晅进稻醴、粱糗、腵脯焉。喜曰:“何其给也?”对曰:“器成而具。”(《左传·哀公十一年》)

(4)弟子曰:“吾恐乌鸢之食夫子也。”庄子曰:“在上为乌鸢食,在下为蝼蚁食,夺彼与此A,何其偏也B?”(《庄子·列御寇》)

(5)“敢问上皇神人求真,吾欲使天地平安……虽所问上下众多,岂可重闻乎?”“善哉,深乎!子之所问也A,何其密达也!B”(《太平经·去邪文飞明古诀第六十七》)

这里我们主要关注例(4)到例(5)的演变。其中“何其”处在“A,何其AP”的构式中。例(4)作为“何其”副词化的临界环境,“何其偏”既可以理解为反问,表示“不应该这么偏”,也可以理解为感叹程度“多么偏”。这里涉及:构式后项“何其+AP”否定功能的获取与感叹功能的凸显。

首先,否定功能的获取。借助对事体所具性状的前提或原因的问询来实现,存在如下推理:相关性状的具备(P),必定有其适宜的前提或原因(Q),P蕴含Q。

当前状况下,言者对事体性状的程度存有疑惑,继而对性状存在的适宜条件(前提或原因)做出问询。然而在当前所处语境A 中,并不存有支撑事体性状程度的适宜性条件,因此言者对事体性状提出异议,表示不认同。这一过程属于“招请推理”(invited inference)④See Elizabeth C.Traugott,Richard B.Dasher.Regularity in semantic change,Cambridge:Cambridge University Press,2002,pp.34-35.,是利用“不过量准则”招引或邀请听话人所进行的推理⑤史金生对“招请推理”进行了很好的解释,指那些说话人在互动中,通过一定的寓意策略招引、邀请听话人所做出的推理。参见史金生《“又”、“也”的辩驳语气用法及其语法化》,《世界汉语教学》,2005年第4期,第59页。。

其次,感叹功能的凸显。依据合作原则中的“足量准则”,在不过量的前提下,说的话尽量要充足。根据此条准则,言者在说出q时实际传递“最多q”的隐含义。⑥参见沈家煊《语用原则、语用推理和语义演变》,《外语教学与研究》,2004年第4期,第243-251页;Paul H.Grice.Logic and conversation, In P.Cole and J.Morgan (eds.) Syntax and Semantics 3: Speech Acts, New York:Academic Press, 1975, pp.41-58.结合“何其”所在反问构式后项“何其+AP”,由于指示代词“其”的存在,反问否定的对象实际上是程度的上限,即违背言者预期的性状超量。说话人因“疑惑”而寻求超量存在的依据,然而寻因未果,性状超量确实存在。在“疑”与“信”的扭曲中,感叹便蕴含其中。石毓智指出,“感叹句使用的场合多为:……性质、数量或者程度,在相当大的程度上超越了人们的知识背景或者生活经验”[7],也就是涉及此前的未知领域。

随着构式功能由反问转向感叹,“何”疑问代词的功能已经弱化,“其”也逐渐失去指示作用,两者最终“功能悬空”。①李宗江指出,功能悬空是句法成分由于某种原因,在所处的句法位置上失去或减弱它的结构功能。参见李宗江《句法成分的功能悬空与语法化》,载《语法化与语法研究(一)》,北京:商务印书馆,2003年,第309页。功能悬空近于句法成分的去范畴化或非范畴化(decategorization),刘正光将非范畴化定义为:在一定的条件下范畴成员逐渐失去范畴特征的过程。参见刘正光《语言非范畴化:语言范畴化理论的重要组成部分》,上海:上海外语教育出版社,2006年,第61页。构式功能转化获取的程度义促使内部句法进行重新调整,作为常项的“何其”承继构式感叹功能并发生语义化(semanticization),②See Elizabeth C.Traugott,Richard B.Dasher.Regularity in semantic change,Cambridge:Cambridge University Press,2002,p.44.由于后跟AP,句法上被重新分析为程度副词。构式后项“何其+AP”功能与形式变化,如下图1所示:

图1“何其+AP”功能与形式变化

反问跨层结构“何其”的演化,也经历了组块、赋义、语用推理过程,但其中由语用原则引发的招请推理,在构式语义及其功能的转化中起到重要作用。不同于彭睿研究所得③彭睿认为跨层结构所涉及的框架义的获取是由句法结构(即内部关系)推导出来。参见彭睿《框架、常项和层次——非结构语法化机制再探》,《当代语言学》,2011年第4期,第325页。,这里跨层结构“何其”语义的获取,准确的说来自构式整体语用功能的语义化。此外,构式后项中代词“其”对程度的指示也起到一定的作用。

(二)反问构式功能转化与规劝义副词“何妨”的形成

根据刘丞的研究,句首“何妨”④本文主要考察句首“何妨”的副词化。句末“何妨”,由于处在句末语义重心的位置,副词化并不彻底。参见刘丞《“何妨”演化的不均衡性及相关问题》,《励耘语言学刊》第1辑,2017年,第173-176页。一般处在这样的模式中:A,何妨B。“其中A 叙述或假定一个事实,B陈述某一结果或状态。”[8]例如:

(6)真理虚寂,惑心不解;虽不解真A,何妨解俗B?(《全梁文·令旨解二谛议》)

(7)未见无生,故非真智A。何妨此智未真,而习观真境B?(《全梁文·令旨解二谛议》)

从演化初期开始,“何妨”就处在由A、B 所构成的反问构式(A,何妨B)中。“何妨”作为功能和语义常项处于凸显的位置,通过转喻承载反问构式对事态的主观否定,获取“不妨碍达到某一结果或状态”的构式义。构式义的获得,同样是通过“不过量准则”进行的招请推理。

唐五代时期,“何妨”后所跟成分中开始出现行为动词,用于叙述相关事件,而A所述事实则逐步变为实施B的条件,例如:

(8)但得祸淫福善A,何妨舍旧从新B。(《唐文拾遗》卷四十一)

(9)坐客闻之,或曰:“贤郎远来A,何妨一见B。”道士颦蹙移时,乃曰:“但令入来。”(《太平广记·目老叟为小儿》

这里我们关心的是临界环境例(8)到目标环境例(9)的实现过程。例(8)中“但得祸淫福善”既可以作为后项B 中“舍旧从新”的适宜条件,也可作为一般事实。两种不同的解读,取决于视点所在。叙述者视点,对事实A 与实施相关行为B 表达立场态度,可以得出“不妨碍某事实施”。受话人视点,对事实A 与实施相关行为B 的可行性表明意见,可以得出“建议做某事”。

由“不妨碍某事实施”继而到“建议做某事”,构式后项“何妨+VP”由反问转向祈使。从例(8)、例(9)可以看出,A 与B 之间由一般的事实关系变为适宜条件关系,但是说话人仍旧通过“何妨B”来表达“不妨碍实施某事”,这显然违反了“适量准则”。依据“不过量准则”说话人必定是在传递一定的主观用意。存在这样的推理:A 作为适宜条件,不仅不妨碍实施B,而且实施B 对受话人是有益的,因而说话人意在传达“建议”。

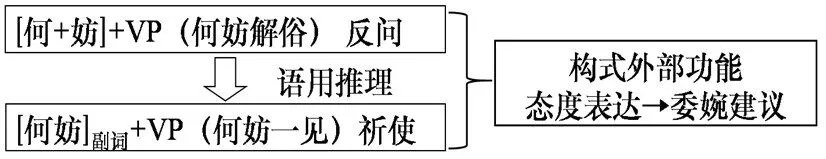

“何妨”作为反问构式中的常项承载构式义,从“不妨碍某事实施”演化成“建议做某事”,“何妨”作为整体表示建议。由于“何妨”所跟成分具有述谓性,进而被重新分析为语气副词,表建议。构式后项“何妨+VP”的功能与形式的变化,如图2所示:

图2“何妨+VP”功能与形式变化

总的来看,“何妨”的赋义化中,由语用原则引发的招请推理在构式语义及其功能的转化中起到重要作用。准确的说,跨层结构“何妨”的语义获取,来自于构式整体语用功能的语义化,其中动词“妨”的“妨碍”义也起到一定作用。

(三)反问构式功能转化与连词“哪怕”的形成

明朝是“哪怕”①吕叔湘指出,“哪”字在以前一直写作“那”,五四时期以后,为了要跟去声的指示代词分别,才提倡写作“哪”。参见吕叔湘《近代汉语指代词》,上海:学林出版社,1985年,第246页。连词化的临界和成熟期。这一阶段“哪怕”有的既可以理解为“不怕/不担心”,也可以理解为让步连词。例如:

(10)似是摩登女来生世A,那怕老阿难不动心B!(明《二刻拍案惊奇》)

(11)国师道:“说起来话又长了些。”元帅道:“阎君相赠,大是奇事,愿闻详细A,那怕话长B。”(明《三宝太监西洋记》)

例(10)作为“哪怕”连词化的初始语境,将其所在环境记作构式C1:A,[哪怕]副B。其中“那怕”为副词,用反问语气表示不怕。例(11)作为“哪怕”连词化的临界语境,将其所在环境记作构式C2:A,[哪怕]副/连B。其中“哪怕”既可以理解为副词,用反问语气表示不怕,也可以理解为表示让步的连词。形式上看,C2与C1中“哪怕”后跟成分性质并无变化(都是VP),但是构式后项所表语义已有所不同。

C2:愿闻详细A,那怕话长B(那怕:副词/连词)

C2之所以可以作让步解,也是源于语用推理造成的重新分析以及“怕”自身语义的限制。C2中A与[哪+怕]B之间,言者借助B来强调在A的前提下,当前状况并不受A 影响。其中存在这样的语用推理:

大前提:如果接下来发生的事对当下事态没有影响,那么“我”无需担心害怕。

小前提:“我”对要发生的事并不担心和害怕。

结 论:接下来发生的事对当下事态没有影响。

既然接下来发生的事对当前事态无影响,那么即便“我”姑且承认它为事实也不会对当下有所影响。因此,构式C2中前项与后项间隐含有让步关系。由于“哪怕”后跟情况(“话长”),也可以作为言者的假定,因此构式C2前后项之间又隐含有假设让步关系。

“哪怕”的连词化在明代逐渐成熟,期间开始出现“哪怕”分析为假设让步连词的用例。将连词“哪怕”所处语境,记作构式C3:A,[哪怕]连B。例如:

(12)佳人有意A,那怕粉墙高万丈B;红粉无情,总然共坐隔千山!(明《绣像金瓶梅词话·第九十二回》)

(13)这样一个顶天立地的汉子,究竟与命抵敌不过A,那怕共工氏发恼,头撞倒了不周山;巨灵神奋威,斧劈碎了华山石B。(明《西湖二集·第十五卷》)

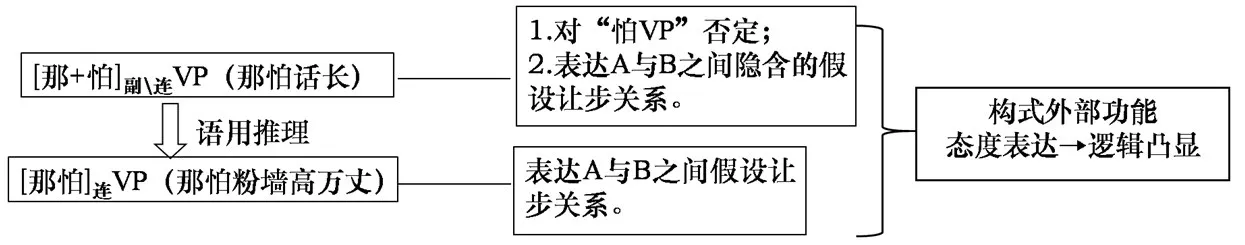

C2中“哪怕”的临界歧解在C3中变为单一的目标义。由构式C2到C3,后项B 中内部句法配置并无变化,但所表语义已不同。上例B中,语词由常规信息转向“级差语词”(高万丈、撞倒不周山、劈碎华山石),通过所担心的极端假设情况,意在突出“哪怕”后跟VP 对当下状况没有影响。因此在言者看来,极端假设情况即使姑且承认其存在,也不会对当下形成影响。通过退一步承认虚拟的事实来表达看法,比假设本身更有说服力。因此,连词“哪怕”在表达假设让步的同时兼有姑且承认义,这也体现出一定的交际策略。

“哪怕”的连词化,呈现出赋义化的多源特征,既有内部语词的影响,也有外部整体语义的管控:

首先,C1中“哪怕B”的否定义是通过语用推理获取的临时语用义,并进一步语义化为“不怕某事/不担心某事”义。“哪怕”作为构式中的常项,通过转喻承载构式义,进而获取“不怕/不担心”义,例(10)。其次,C2后项中“不担心某事”,经过回溯推理进而获取“接下来发生的事对当下事态没有影响”,让步义隐于其中。由于“哪怕”后跟情况又可作为言者的假定,因而构式后项在让步的基础上兼具假设。“哪怕”作为构式常项,通过转喻承载这一语义,此时既可以作为副词,也可以作为假设让步连词解,例(11)。最后,在构式C3中“级差语”的影响下,构式功能由对后项的否定态度最终转化为对事理逻辑的凸显,“哪怕”获取假设让步义。构式外在整体功能的转化及“哪怕”自身功能的悬空,促使构式内部形义的重新匹配,连词“哪怕”得以形成。

构式后项“哪怕+VP”的功能与形式的变化,如下图3所示:

图3“哪怕+VP”功能与形式变化

同样,“哪怕”的赋义化中,由语用原则引发的招请推理在构式语义及其功能转化中起到重要作用。与“何其、何妨”相似,“哪怕”赋义也是来自于构式整体语用功能的语义化。此外,动词“怕”以及C3中“级差语词”对于假设让步义获取也起到一定作用,而姑且承认义的显化,也与信息传递的交际策略有关。

(四)反问构式功能转化与话语标记“谁知”的形成

现有对“谁知”标记化的研究,从分析视角来看可以概括为两种:一种是基于词项语法化的规律,谈话语标记的形成,①参见董秀芳《词汇化与话语标记的形成》,《世界汉语教学》,2007年第1期,第54页;胡德明《话语标记“谁知”的共时与历时考察》,《语言教学与研究》,2011年第3期,第69-72页。一种是基于功能主义,分析话语标记形成的环境,②参见李宗江《关于话语标记来源研究的两点看法——从“我说”类话语标记的来源说起》,《世界汉语教学》,2010年第2期,第195页。在此我们更认同后者。这里我们关心的是:跨层结构“谁知”,如何获取演化的语义基础并进一步发生语义拓展;“谁知”标示前后语段间反预期的程序义如何获取?

“谁知”连用最早出现于上古,两者各自独立,分别作主语和谓语中心。其中“谁”为疑问代词,动词“知”表示“知晓”,后可带名词性宾语。例如:

(14)心之忧矣A,其谁知之B?(《诗经·园有桃》)

(15)志有之:“言以足志,文以足言。”不言A,谁知其志B?言之无文,行而不远。(《左传·昭公三年》)

(16)吁嗟默默兮A,谁知吾之廉贞B。(《楚辞·卜居》)

“谁知”处于反问句且不作为始发句。由于处在反问隐性否定语境中,“谁知”获取“没有人知晓”临时语境义,相当于一个“否定性的全称量化表达”[9]。句法层通过语用层的隐含否定而临时具有否定义。

话语标记“谁知”反预期这一程序义的获取与其语法化所在的源结构关系紧密。结合例(14)—(16),我们将“谁知”标记化的初始环境标记为:A,谁知B,并将其看作构式C1。从“谁知”明示反预期这一程序义的语义模式看,离不开A、B 所提供的语义背景,并以此作为语用推理的前提。

C1意在传达对“知+NP”的否定,而这一否定功能的获取同样和语用推理关系紧密。其中存在这样的推理:既然“我”对有人知晓某事表示疑惑,很明显“我”对知晓某事是抱有异议的。这同样是通过“不过量准则”实施的“回溯推理”。

大前提:如果“我”对有人知晓某事抱有异议,那么“我”会提出疑惑寻求解答。

小前提:“我”对有人知晓某事实施了提问。

结 论:“我”很可能对有人知晓某事抱有异议。

可是在言者创设的背景A 下(“心之忧矣、不言、吁嗟默默兮”),并不具有支撑有人知晓某事的条件,因此说话人通过对命题的异议,意在传递对相关命题的否定,即“没有人知晓某事”。可以看出,“否定性的全称量化表达”的实现与构式前后项之间的语用推理密切相关。当然,这也同样是一个“招请推理”。

中古时“谁知”后出现谓词性成分。例如:

(17)微风吹钓丝,袅袅十尺长A。谁知对鱼坐,心在无何乡B?(白居易《渭上偶钓》)

(18)初因避地去人间,及至成仙遂不还A。峡里谁知有人事?B 世中遥望空云山。(王维《桃源行》)

我们将上例“谁知”后跟述谓性成分所在环境“A,谁知B”,记作构式C2,其中“谁知”仍主要做“没有人知晓”解③胡德明将“峡里谁知有人事,世中遥望空云山”(原文标为例29)中的“谁知”解读为“谁曾料想”。那么这里需要解释的是:“谁知”处于始发句与作为话语标记“谁知”的位置明显不同(作为反预期的“谁知”,一般处于后项,而前项语段则作为反预期的前提);如果与作为话语标记的“谁知”存在演化关系,那么中古时期处于后项的“谁知”如何移至前项?通过文献检索,我们发现完整用例如上文例(18)。A意为,因避乱逃出尘寰,寻至仙境而不归还。B意为,隐居峡谷有谁会知晓人事间的事?“谁知”后跟成分虽发生了述谓性变化,但将此例中的“谁知”只理解为“谁曾料想到”等出乎意料义还尚早,至多只是隐含出乎意料。参见胡德明《话语标记“谁知”的共时与历时考察》,《语言教学与研究》,2011年第3期,第69页。。唐代是“谁知”成为话语标记的重要阶段,这一时期的“谁知”逐步凝合,并具有了话语标记的功能,例如:

(19)向见称扬,谓言虚假A,谁知对面,恰是神仙B。(《唐传奇·游仙窟》)

(20)十娘非直才情,实能吟咏A。谁知玉貌,恰有金声B。(《唐传奇·游仙窟》)

(21)有意嫌兵使,专心取考功A,谁知脚蹭蹬,几落省墙东B。(张敬忠《戏咏》)

(22)本原尽陛下一世A,谁知陛下中道起此异心!B(《敦煌变文选·叶净能诗》)

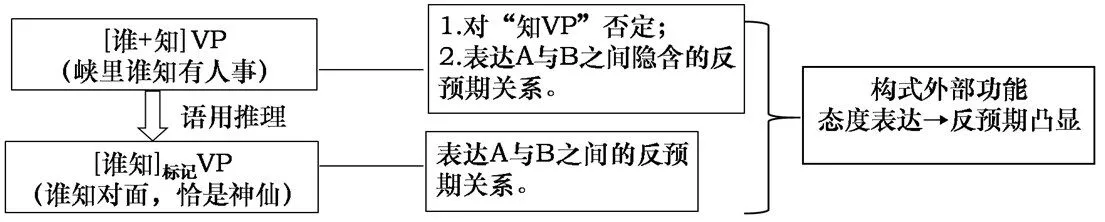

例(19)—(22)中,“谁知”已经固化成反预期的话语标记。我们将标记化的“谁知”所处环境记为构式C3,C3源自构式C2,两者之间存在演变关系。C2到C3的演变同样与构式语义语用功能的转化有关,而促使转化形成的机制也是“招请推理”。

构式 C2(例 17、例 18)与构式 C3(例 19—例22),两者的不同在于:C2后项为“不知晓某一事实或状况”,C3后项为“不知晓的事实或状况已经发生并含有出乎意料”。从后项句法配置上看,两者B均为述谓结构或小句。不同的是,C2中“谁知”所在句为反问,其中“谁知”由于反问句的影响,获取“没有人知晓”的全称量化表达,“谁”的指代性变得虚化。C3中“谁知”所在句为陈述,其中“知”由于后跟小句表义的现实性,由“知晓”演化为“料想”的情态义,而“谁”则进一步失去指代性,变得虚无。构式C2后项与C3后项之间的语义演化存在这样的推理:既然之前并不知晓某一事实或状况会出现,那么这一事实或状况的出现自然会显得出乎意料。由C2到C3,语义转变的推理过程如下:

大前提:如果知晓某一事实或状况会出现,那么该事实或状况的发生就是合预期的。

小前提:不知晓某一事实或状况已经发生。

结 论:该事实或状况的发生很可能不合预期,也就是反预期。

通过否定前件进而得到否定后件,这一过程属于“逆果推理”,也是一个利用“不过量准则”进行的“招请推理”。由于语用推理的反复进行以及C3中B 的现实性,构式表述的重点由C2中对“知+B”命题信息的否定转化为C3中前后项之间的反预期凸显。在 C1、C2到 C3的转化中,“谁”的演化早于“知”。疑问代词“谁”在C1中由于反问的影响,指代性弱化获取全称性,并延续至C2,并在C3中失去指代功能。“知”在C1与C2中保持“知晓”义,并在C3中,由于构式反预期表达以及B的现实性,演变为“料想”。最终“谁知”作为整体,表示“不料”,进而凝合成话语标记。

“谁知”标记化,涉及诸多因素:

首先,“谁知”处在后项句首(或第二位置),具备成为话语关联语的可能性;

其次,“谁知”作为构式中功能与语义常项而具有凸显性,无论在C1、C2还是在 C3中,“谁知”通过转喻承继构式语义,从而获得演化的语义基础“没有人知晓”“没有料到”,这一过程属于构式赋义。“没有人知晓”“没有料到”两种语义,均是通过构式中A、B间基于“不过量准则”推理获得的会话隐含义。

再者,构式赋义使得“谁知”内部各成员原有功能弱化,“谁”不再表疑问,“知”偏离“知晓”而获得“料想”义,从而造成两者的功能悬空。当然,在构式赋义过程中,构式C3中B 所表语义的现实性也起到一定的作用。

反问构式语义语用功能的转化,促使反问内部句法结构进行重新调整。“谁知”处在构式后项句首(或第二)的位置,并且通过语用推理获取的“出乎意料”义,对C3中前后项间的关系,具有很强的明示作用,故被重新分析为表示反预期的话语标记。

构式后项“谁知+VP”的功能与形式的变化,如下图4所示:

图4“谁知+VP”功能与形式变化

以上,通过对反问跨层结构“何其、何妨、哪怕、谁知”赋义化与语法化的分析,可以看到,赋义化既有来自构式内部句法配置的影响,也有词项语义的作用,更离不开反问跨层结构所在反问构式,由于语用推理(特别是招请推理)所获取的新语义的制约。反问跨层结构所在构式语用功能的转化及其语义化,对赋义与语法化影响显著。

四、结 语

本文在彭睿、刘红妮研究的基础上,选取反问跨层结构为样本,对跨层结构语法化中语义基础的获取(赋义化过程),作了进一步探讨。相较于以往研究所得,反问跨层结构的赋义化,除所在构式内部句法配置、词项供义外,构式外在整体语用功能及其语义化起到更为显著的制约和影响。这与反问跨层结构中疑问代词的作用密不可分,像“何其、何妨、哪怕、谁知”等中的疑问代词“何、哪、谁”在前项A 的前提下,被解读为反问语气,统摄整个句子,其功能上相当于一个否定性的饰句副词,主观性显著。因而在与邻近词项X 构成跨层结构后,其赋义化过程就离不开所在构式,特别是构式后项整体语义的限制,尤其是通过语用推理获取的语用义及其所带来的构式功能转化的影响。这与“以及、极其、及其、从而、否则、因而、进而”等跨层结构的赋义化过程存在明显不同。

跨层结构的赋义化,从来源来看是多元的,可以是跨层结构所在构式表层句法结构的赋义;也可以因跨层结构中词项语义重心的不同而受到影响;也可以在前两者的基础上,跨层结构所在构式整体语用功能语义化的赋义。从本文对反问跨层结构赋义化及其演化来看,更侧重后者。总体上,跨层结构由于构成分性质的不同,就决定了其赋义化过程的多样。彭睿、刘红妮两位学者的研究,对跨层结构的赋义化和语义获取,作出了富有创见的研究,很具有启发性。但是跨层结构的内部并不均衡,有的小类由于自身特性,就决定了其赋义化过程的特殊。此外,对于类似“何/须VP”到“何须副/VP”中重新分析过程的具体化,从语用推理特别是招请推理造成的构式语用功能的转化及其语义化着手,会更明晰。

施春宏提出“互动构式语法”,并以致使性动变关系为例,共时性地说明了基于互动构式语法的研究理念如何考察处于互动关系中的构式系统。①参见施春宏《互动构式语法的基本理念及其研究路径》,《当代修辞学》,2016年第2期,第14-20页。“互动构式语法及其精致还原主义方法论原则,应该追求共时研究和历时研究相结合。”[6]26本文所探讨的反问跨层结构的赋义化及其相关演化,可以说从历时角度对多层面互动进行了补充。