互联网平台企业劳动用工策略的博弈分析

2021-05-25刘夏青

刘夏青

(西南政法大学 商学院,重庆 401120)

一、引言

据《中国共享经济发展2020年度报告》,2019年中国共享经济市场交易额为32828亿元,比上年增长11.6%;共享经济参与者人数约8亿人,参与提供服务者人数约7800万人,同比增长4%;平台员工数为623万人,同比增长4.2%。互联网经济在一定程度上缓解了就业压力,但同时由于互联网平台企业用工策略的灵活多变,提供互联网服务的劳工数急剧增长,使得传统劳动关系理论在互联网用工背景下遭遇巨大挑战,也使得互联网经济中“去劳动关系化”的做法愈演愈烈,法律对利益相关者的保护也变得越来越难。“互联网+”将各行各业紧密联系,提高了服务质量与资源供求匹配效率,也促使传统劳动关系出现不适应、不规范的特征。尤其近年来事关互联网平台企业的劳动争议案件频发,争论的焦点就在于二者之间是否存在劳动关系,针对这一问题学术界与司法界均存在较大争议。

在劳动法领域,劳动关系问题决定了劳动法的调整对象和适用范围,是实体法和程序法中解决一切劳动争端的首要解决问题。在我国境内,个体经济组织和与之形成雇佣关系的雇员之间合同的订立、工作内容的商定以及薪资福利的约定均应按照《劳动法》的规定,但现行法律对劳动的一般分类是“从属性劳动——独立性劳动”,分别适用劳动法和民法,形成了劳动二分法的基本框架。随着互联网平台用工的兴起,新型劳务给付形态无法适用“二分法”予以周延解释。针对这一问题,学者们都试图通过解释现有劳动法规则作为平台用工的重要解释机制,但是未果。根本原因在于自平台用工兴起之初,互联网平台与平台劳动者之间的关系类型界定不明晰,即二者之间究竟属于何种合同关系尚不明确。谢增毅(2018)认为二者之间的关系类型认定应根据不同平台以及不同类型工人的实际工作特点,并综合考虑个案进行具体分析①谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,载《中外法学》2018年第6期,第1546-1569页。;Kässi(2016)提出互联网经济正在重塑劳动力市场,传统的工作正在被人工智能逐步替代。很显然,传统的劳动力市场统计指标和经济指标已不再适合解决 “互联网劳动力平台”所暴露出的劳动用工问题。因此要在传统方法的基础上补充新的条件进行劳动用工关系的判定,以适应这种新型商业模式的用工问题。②Kässi O & Lehdonvirta V. Online labor index: Measuring the online gig economy for policy and research,Social Science Electronic Publishing,2016,137(9):1-20.我国多地的司法裁判实践中也因二者合同关系的不明朗,无法统一评判二者关系,导致“同案不同判”的局面屡次发生。因此确定互联网平台企业与平台劳动者的关系类型是解决新兴就业形态劳动争议的关键。

此外,郭志刚(2016)等学者发现互联网平台企业在平台劳动者流动问题的处理上,较之于非互联网企业显得格外无力,这种不稳定就业状态不仅危害平台劳动者的合法权益,还会削弱员工对组织的忠诚度,缺乏稳定的就业保障致使员工不再固定忠诚于某个雇主或企业,进而平台企业也遭受一定的利益损失。要规范这种新兴组织和运营方式中出现的新的用工行为,就必须洞悉互联网平台用工主体的特征及其之间的互动关系,以及由此产生的利益变化。③郭志刚:《雇佣关系治理:从集体主义到个人主义》,载《北大商业评论》2016年第2期,第82-87页。因此,构建互联网平台企业与平台劳动者的收益分析模型对于互联网平台企业的长久稳定发展,和平台劳动者的劳动权益保障,都是紧迫且重要的。如何定性互联网平台企业与平台劳动者之间的权利义务关系,以及确定关系类型后如何最大化地保障平台劳动者自身权益是我国亟待解决的现实问题。

二、互联网平台企业的定义

平台这一概念最早被应用于产品创新和开发中的产品平台。近年来,基于学者对平台经济理论和双边市场理论的研究,学界从平台与经济结合的角度解释平台经济,并将其定义为经济全球化、互联网技术的发展和信息革命的产物。①陈宏民、胥莉:《双边市场一企业竞争环境的新视角》,上海人民出版社2007年版。Eisenmann(2006)从市场角度指出,平台是指通过促进双边或多边交易的达成,并从中获取利益的第三方接入系统。②Eisenmann T,Parker G & Van Alstyne A.Strategies for two sided markets, Harvard Business Review, 2006,84(10):92-101.在该系统中,平台通过控制两边的价格均衡以改变双方交易量,因此平台也被称为“双边市场”。Rochet等提出以平台企业为核心的双边市场,通过制定合理的交易规则来选择合适的竞争策略并以此来吸引客户,最终有效实现自身平滑交易的目标。③Rochet J C & Tirole J. Platform competition in two-sided markets,Journal of the European Economic Association,2003,1(4):990-1029.但双边市场中常常存在网络外部性,且这种外部性与市场中的双边都有关系,也被称为“交叉网络外部性”。该特性使得平台企业与传统企业之间有了诸多不同之处。④王娜:《基于互联网的平台型企业商业模式创新研究述评》,载《科技进步与对策》2016年第22期,第156-160页。但这并没有影响平台企业的发展,相反平台企业依靠互联网技术快速发展起来并成为很多新兴市场诸如游戏、外卖、快递的主要媒介,逐渐成为平台经济的主要形态。目前高速发展的平台经济正在革新着传统的生产模式和管理方式,不仅带动产业升级还引领服务经济的蓬勃发展。⑤刘建刚、张美娟等:《互联网平台企业商业模式创新影响因素研究——基于扎根理论的滴滴出行案例分析》,载《中国科技论坛》2017年第6期,第185-192页。平台企业作为平台经济的核心,通过满足双边或多边市场的需求来促进市场交易,进而形成独特的商业生态系统。⑥Mark A.Competition in two-sided markets,The Rand Journal of Economics,2006, 37(3): 668-691.

在新一轮工业革命浪潮的推动下,新兴的技术范式如移动互联网、人工智能大数据的普遍应用使得传统经济模式发生颠覆性的创新。以Airbnb、Uber、滴滴、美团为代表的互联网平台企业缔造的商业模式成为21世纪以来最为显著的消费革命。⑦阳镇、许英杰:《共享经济背景下的可持续性消费:范式变迁与推进路径》,载《社会科学》2019年第7期,第43-54页。相比集市、快递、出租车等传统的多边平台市场,大数据、云计算和人工智能等新一代通信技术的快速发展极大地降低了新兴互联网平台企业获取海量用户信息和招工的成本,加速了资本的快速扩张,提高了大规模市场化协作能力和市场匹配的运营效率⑧王磊、马源:《新兴互联网平台的“设施”属性及监管》,载《宏观经济管理》2019年第10期,第52-58页。。在互联网技术的支持下,互联网平台企业以星火燎原之势蔓延到国民经济的各个领域,以其柔性的运营模式、满足顾客多元化的需求为发展点,在相应的领域内扮演着举足轻重的角色。为了满足互联网平台企业这种独特的运行模式,配套相应的定价机制正在成为平台企业构建过程中最重要的环节。Caillaud和Jullien(2003)研究发现平台企业普遍实行倾斜性定价策略,这一策略有助于实现平台企业对双边或多边主体的有效吸引和汇聚,并为平台企业带来更多合作共赢的可能性。①Caillaud B & Jullien B M. Chicken and egg: competition among intermediation service providers,Rand Journal of Economics,2003,34(2):309-328.从协作共享的角度看,Gawer和Cusumano(2003)也讲到平台汲取协作的力量有助于发挥多主体间的互惠共赢。②Gawer A & Cusumano M A.The elements of platform leadership,IEEE Engineering Management Review, 2003,43(1):51-58.总体而言,学者们聚焦于平台企业的组成要素、运营模式和发展前景展开研究,但对于其概念的界定仍没有统一定论。

随着互联网经济的发展,学者们有了更加深入的研究:王文珍和李文静(2017)结合前人的研究提出平台经济是指基于互联网、云计算等现代信息技术,以多元化需求为核心,全面整合产业链、融合价值链,提高市场配置资源的一种新型经济形态。③王文珍、李文静:《平台经济发展对我国劳动关系的影响》,载《中国劳动》2017年第1期,第4-12页。平台经济不仅包括平台型企业,还包括众多依托互联网平台开展经营活动的应用型企业和个人。Hagiu和Wright(2015)研究发现,不同用户间发生交易才能更为完善地体现互联网平台企业的本质。④Hagiu A & Wright J. Multisided platforms,International Journal of Industrial Organization, 2015,43(3):162-174.Kuhn和Maleki(2017)在结合前人研究的基础上,提出将互联网平台企业定义为一种营利性公司,他们使用技术来促进和满足即时或远程的短期劳动力需求,在性质上属于独立承包商。⑤Kuhn K M & Maleki A. Micro-entrepreneurs, dependent contractors, and instaserfs: understanding online labor platform workforces, Academy of Management Perspectives,2017,31(3):183-200.

在立法层面,反垄断法规定互联网平台是指通过网络信息技术,使相互依赖的多边主体在特定载体提供的规则和撮合下交互,以此共同创造价值的商业组织形态。平台经济,是指由互联网平台协调组织资源配置的一种经济形态。由此观之,无论是学术界还是司法界对于互联网平台的定义都包含基于互联网技术的多边主体交互和价值共创的共同认知。故本文提出互联网平台企业为一种类似于中介的机制,以互联网技术支持为基础,将各行各业的用户联结起来,且不同的用户之间能够直接进行沟通交流并存在着交叉网络效应。

三、互联网平台企业与平台劳动者的关系类型及合同法印证

互联网平台企业与平台劳动者之间关系的问题研究,最早在美国引起广泛的关注。随着互联网经济的发展与更迭,Uber成为美国互联网平台企业的代表和标杆。但2015年爆发的Uber和Lyft案暴露出互联网平台企业与平台劳动者之间的关系界定模糊问题,最终案件经多次裁决,判定二者存在劳动关系。就网约车事件,班小辉(2017)提出,对比传统的出租车,网约车经济模式在就业形式、主体等方面都存在变化,如劳动从属性和就业者的独立性都在增强。为了保护这类劳动者的合法权益,应尝试加入中间类型主体予以过渡。⑥班小辉:《论“分享经济”下我国劳动法保护对象的扩张——以互联网专车为视角》,载《四川大学学报》(哲学社会科学版)2017年第2期,第154-161页。盖建华(2018)认为互联网平台企业实行自由灵活的用工关系,在为经济发展注入新的活力的同时,也为劳动关系的认定增加了难度,有必要对这类劳动者与企业之间的关系进行界定,如增设“类劳动者”这一法律主体,从而为政府包容审慎监管提供便利。①盖建华:《共享经济下“类劳动者”法律主体的制度设计》,载《改革》2018年第4期,第102-109页。

关于互联网平台企业与平台劳动者的关系类型,已有研究呈现出以下脉络。一类观点从平台劳动者用工性质入手分析二者之间可能存在的关系。例如林原(2019)研究发现在北京地区的外卖送餐员中,接近九成学历在大专及以下②林原:《快递员、外卖送餐员过度劳动问题研究》,中国人力资源开发研究会劳动关系分会2019新年论坛会议文件。,这意味着劳动力市场中充斥着大量的同质劳动力,工作的替代性很高。同时,相对于正式员工,工作灵活性带来的更多是工作的不稳定性和削弱的劳动权益保障,劳动者抵御来自市场和工作的风险能力在不断退化。为了维持工作,平台劳动者常在与互联网平台企业的关系认定过程中处于劣势,他们往往因缺乏从属性的具体表现和相关认定条件无法被认定为雇员或其他身份。另一类观点则认为相较于增添中间类型的劳动者以求法律的保护,从基本的劳动从属性和雇主控制程度来深入剖析劳动过程的实质,以判断二者的关系更为贴切。例如,谢增毅(2019)从劳动法的角度切入这一问题,提出平台用工的新特点与经典劳动关系存在较大差异,平台用工过程中的一些因素将平台劳动者指向劳动关系,一些因素将其指向独立承包人即劳务合作关系。虽然互联网经济下的关系认定更加困难,但传统劳动用工关系的判断标准具有很强的弹性和包容性,在其基础上结合雇主控制劳动过程的事实进行认定是可行的。正如美国专家所提出的工人可以决定时间的事实相较于公司有权对工人工作过程施加控制意义更小。常凯和郑小静(2019)也认为要从在工作过程中劳动者与雇主的从属关系,工作过程中雇主与劳动者的权利义务是否对等以及雇主对劳动者工作过程的控制程度这几方面,来对互联网经济中的用工关系进行深度认定。③常凯、郑小静:《雇佣关系还是合作关系?——互联网经济中用工关系性质辨析》,载《中国人民大学学报》2019年第2期,第78-88页。

从合同法的角度究其本质,互联网平台企业与平台劳动者的关系类型的定性归属于二者之间属于何种合同关系。现有的规范性文件未明确规定平台用工的合同类型。2016年11月1日起实施的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第18条规定,网约车平台与网约车司机根据工作时长、服务频次等特点签订多种形式的劳动合同或者协议定性为“当事人选择模式”,并未提到合同的类型。2019年1月1日起实施的《电子商务法》第9条规定了“电子商务经营者”,给予了平台劳动者在法律中的一个身份,即通过电子商务平台提供服务的自然人。但该条款仍过于笼统,未实际区分二者之间的合同类型。而事实上平台用工虽有创新,但并未完全脱离既有的劳动从属性原则和劳务给付方式。从合同的类型来看,典型合同对应常规用工模式,包括自治型平台的居间合同、组织型平台的劳动合同;非典型合同对应创新用工模式,组织型平台与劳务提供者双方均负承揽合同与劳动合同给付义务,属于“类型融合契约”。④王天玉:《互联网平台用工的合同定性及法律适用》,载《法学》2019年第10期,第165-181页。

综上,本文认为互联网平台企业与平台劳动者之间主要存在的关系类型为劳动关系和劳务合作关系①②③常凯:《中国特色劳动关系的阶段、特点和趋势— —基于国际比较劳动关系研究的视野》,载《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2017年第5期,第21-29页。。互联网平台企业中的劳动关系是指维持平台运营签署劳动合同的员工,或基于特定劳动事实认定为劳动关系的平台劳动者,二者签订的合同归属典型合同。劳务合作关系通常是指劳动者与雇主根据书面或口头协定,由平台劳动者为平台企业提供不定次的特定劳动服务,二者签署的合同归属非典型合同。

四、博弈模型的构建与分析

(一)劳动关系下的企业与劳动者博弈分析

在互联网平台企业与平台劳动者形成劳动关系的条件下,当双方选择合作时,代表着企业与劳动者双方签订了劳动合同,此时企业与劳动者双方选择合作会为双方带来额外的收益,劳动者收益为v02+(α1-1)c1,其中α1为双方均合作状态下劳动者的成本收益转化率(α1≥α0):同时用工单位收益为v03+(β1-1)c2,其中β1为双方均合作状态下用工单位的成本收益转化率(β1≥β0)。当用工单位选择合作而劳动者选择不合作时,劳动者可以在其他领域获得损失的沉没成本譬如在更好的公司兼职获得补偿的收益,此时劳动者的综合收益用T1表示,T1≥v02;此时用工单位的收益为v03+(β0-1)c2,其中β0≥1为此时的用工单位的成本收益转化率。当用工单位选择不合作而劳动者选择合作时,劳动者得到用工单位违约的赔偿,但同时劳动者对用工单位的不满而消极怠工,会影响企业的经营效率,造成用工单位额外的损失。用工单位也因违背劳动合同的规定而受到一定的惩罚,但可以减少因缔结合同所带来的成本,此时的用工单位综合收益用T2表示,T2≥v03;而劳动者的收益为v02+(α0-1)c1,其中α0≥1为此时劳动者的成本收益转化率。最后,当企业与劳动者双方均选择不合作时,二者之间就没有达成任何契约关系,所以双方既没有合作的成本和收益,也没有背叛的风险与损失,此时双方的收益称为初始收益,分别为v02,v03,且v02>0,v03>0(x,y为选择不同策略的概率)。

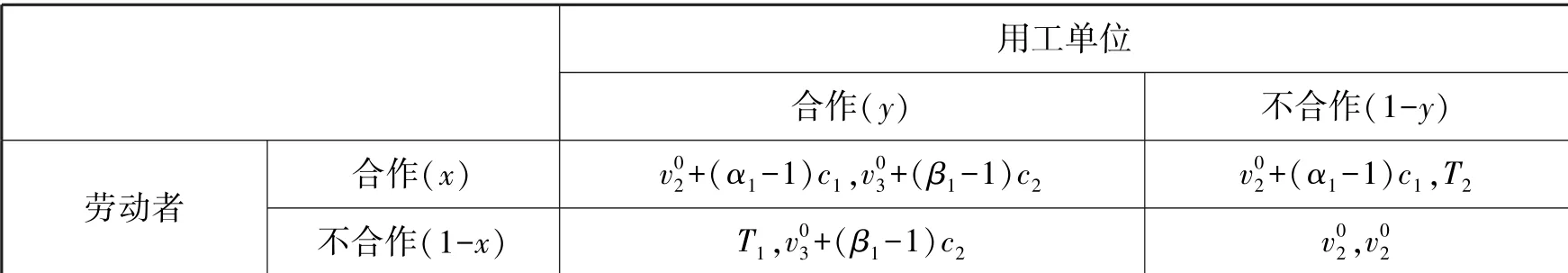

据上述分析可以进行模型的建立得到企业与劳动者双方的支付矩阵。如表1所示:

表1 劳动关系下的企业与劳动者博弈模型

由Friedman(1991)的理论可得,验证系统平衡点的稳定性需对其构成的雅可比矩阵的局部稳定性加以分析。①Friedman D. Evolutionary games in economics,Econometrica, 1991,59(3):637-666.故对(1)和(2)依次求关于x,y的偏导数可以得到动态复制系统的雅克比矩阵为:

如果下列条件得到满足:

即当用工单位和劳动者的成本转化收益率α0、α1、β0、β1都较小时,双方的投入均低于成本收益,更低于综合收益T1和T2。故任意一方的合作意愿随着时间推移可以明显看出都在减弱,系统从初始值经过一段时间的演化,最终的演化博弈稳定点就是原点(0,0),此时企业与劳动者双方的策略组合为{不合作,不合作}。同样证实了在高投入、低回报的收益面前,作为理性经济人的选择。

命题2.2:当

此时劳动者的投入低于成本收益和综合收益T1和T2,用工单位的投入大于成本收益却低于合作综合收益。用工单位对劳动者的惩罚小于劳动者不认真工作得到的收益,故此劳动者此时不认真工作且急于寻求其他谋生的道路。而用工单位的投入回报率较高,不仅可以拿到劳动者的违约金还可以解雇非合作人员以减少业绩损失,所以此时用工单位的选择倾向于合作而劳动者倾向于不合作。按照图示,双方最终的演化稳定点为(0,1),即策略选择为{不合作,合作}。

命题2.3:当

此时用工单位的投入低于成本收益和综合收益T1和T2,劳动者的投入大于成本收益却低于合作综合收益。用工单位的成本收益转化率较低,劳动者选择合作策略时,用工单位会在长期的抉择中由于利润的亏损而放弃与劳动者的合作,即使赔偿一定的违约金。故基于此,双方在长期博弈后最终的演化博弈稳定点为(1,0),即策略选择为{合作,不合作}。

命题2.4:当

此时用工单位和劳动者的投入均高于成本且同时都低于综合收益T1和T2,此时企业与劳动者双方的演化稳定策略与系统的初始状态有关,下半部分的四边形面积(设为SB)越大即当SB>SA时,则最终收敛的演化稳定点为(1,0),即企业与劳动者双方的策略为{合作,不合作}的可能性较大;上半部分的四边形面积(设为SA)越大即当SA>SB时,则最终收敛的演化稳定点为(0,1),即企业与劳动者双方的策略为{不合作,合作}的可能性较大。

命题2.5:当

企业与劳动者双方的成本投入高于成本,且高于综合收益T1和T2。此时双方的合作收益远高于非合作成本支出,劳动者认真工作,用工单位付给劳动者相应的报酬,双方各自履行规定不损害对方的利益。且拥有合作带来的高额收益率,故双方的均衡点为(1,1),策略选择为{合作,合作}。在此条件下,最终的演化策略趋近于{合作,合作}{不合作,不合作},且取决于鞍点的位置。

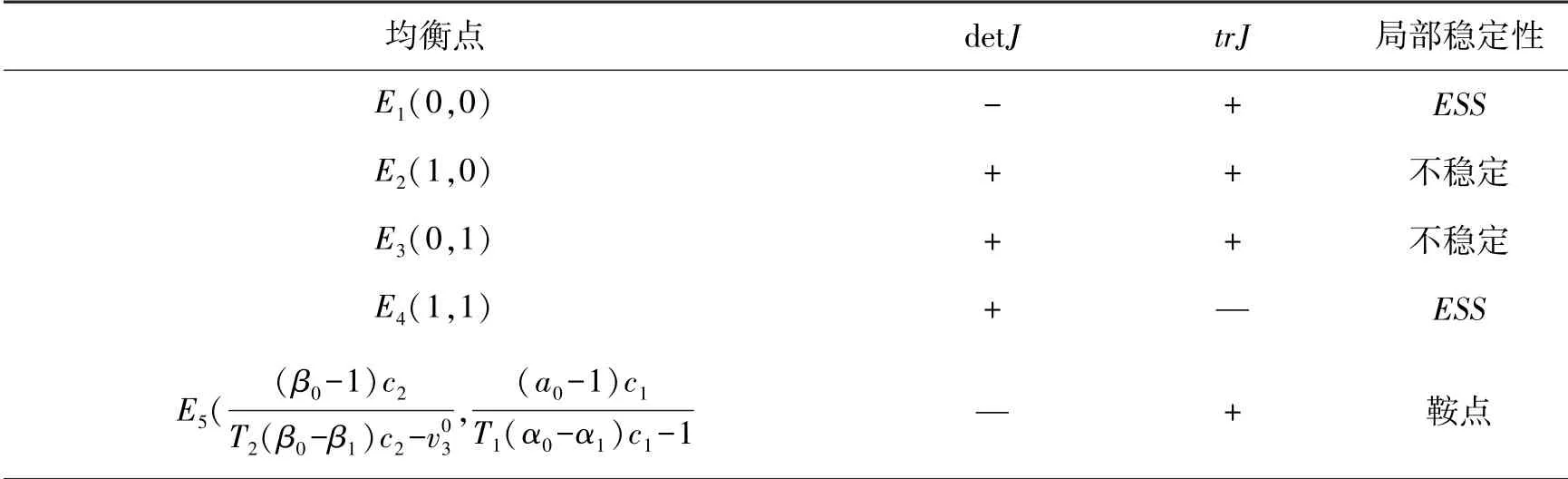

综上,劳动关系下演化博弈稳定点的局部稳定性如表2所示:

表2 平衡点局部稳定性

故在企业与劳动者博弈中当双方形成劳动关系时,平台劳动者与互联网平台企业签署劳动合同,双方是稳定的长期博弈关系,符合演化博弈模型。在长期博弈的过程中,用工单位和劳动者的策略选择主要取决于成本转化收益率α0、α1、β0、β1的取值范围。根据上文分析的五种情况,可得当成本收益转化率都较低即低于成本收益时,无论是互联网平台企业还是平台劳动者选择不合作,虽然会产生沟通方面的一些障碍,但作为理性的经济人拒绝合作而寻求其他收益远比合作收益高,当一方的成本收益转化率高于成本收益时,因利益所指不同向易于引发企业与劳动者的矛盾。此时寻求合作的劳动者应该采取多元化就业模式,以弥补矛盾爆发带来的损失,而寻求合作的用工单位应实施多元化用工方式以填补非合作状态下的利益亏损,并努力提高工艺而降低成本,以提高成本收益转化率;当双方的成本转化收益率都远高于成本收益时,双方选择合作的意向明显且迫切,双赢的局面虽然存在,但用工单位仍需设计利益共担风险共享的机制,保证合作的顺利进行,劳动者也需积极配合用工单位,做到与用工单位信息共享,培养自身的契约精神,降低违约率,从而稳定劳动关系下双方的合作。

(二)劳务合作关系下的企业与劳动者博弈分析

尽管流行媒体和学术著作有时将劳工平台上的工人称为按需工人或零工,但这些术语还包含其他类型的替代工作安排。他们大多与平台公司签署劳务合同,这更多体现的是一种劳务合作关系。这种关系强调双方是两个平等的民事主体,双方的法律地位相同,具有对等的决策权利和谈判权利,共同承担合作关系带来的风险和收益。目前对劳务合作关系的调整主要由合同法和民法通则实现。区别于上述的劳动关系博弈模型,签署劳务合作合同的人大多没有五险一金等社会保险的保障,这就导致劳务合作关系下的劳工与互联网平台企业的博弈存在时限性或有限次数性,双方在一次或几次博弈之后以拿到报酬为信号,劳工视企业发展情况决定是否继续留任,企业视劳工工作质量决定是否挽留。因此,本文将劳务合作关系下的企业与劳动者博弈构建为有限次数博弈模型。

在此模型中考虑到道德风险和逆向选择,用工单位(投用工单位)的策略为{投资I,不投资NI},劳动者(代理人)的策略为{诚实h,不诚实c}。由于劳务关系的特殊性,我们可以视用工单位为投用工单位,劳动者为代理人方。此博弈包含单次博弈和多次博弈的可能性,理论上包含双方在互相达成满意的条件下一直博弈下去的可能性,但由于重复道德风险和逆向选择的存在该可能性较低,所以在本质上本博弈下持续重复博弈下去的稳定性远低于劳动关系下的重复博弈可能性。

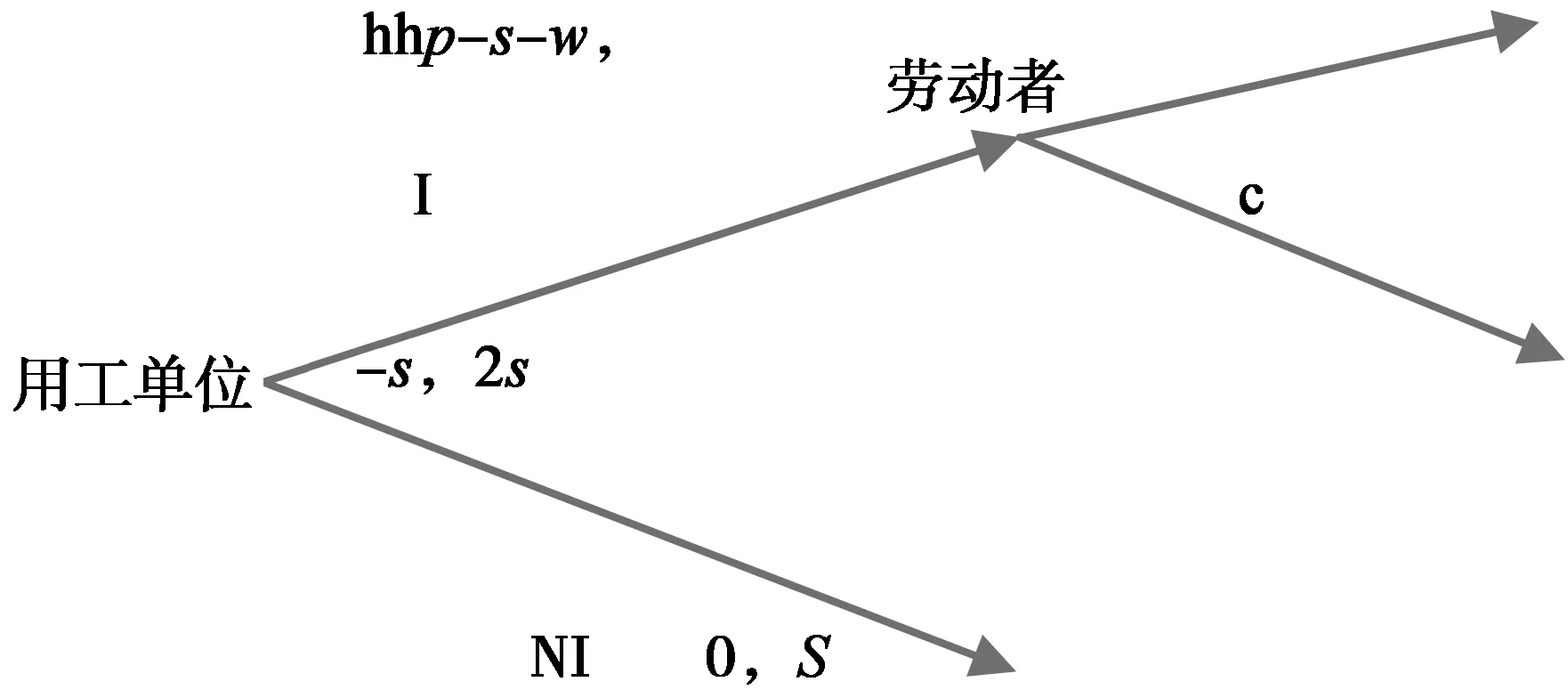

用工单位策略为{投资,不投资},劳动者策略为{诚实,背叛}。如果劳动者选择背叛,那么投资人损失资本投入s(如信息的损失、公司制服的发放),劳动者得到变卖资本收益s,和其他来源收入s(假设收益相同,避免利益不平衡导致代理人的道德风险),此时代理人的收益为2s;当劳动者选择诚实策略,不存在道德风险问题,企业与劳动者双方的博弈状况如下图所示:

在用工单位和劳动者是一次性博弈的情况下,若w=1,此时劳动者诚实的收益低于欺骗的收益,劳动者会选择背叛,所以用工单位为了不让代理人背叛就要让工资足够高,使得代理人诚实并且继续与之合作,据收益分析图可得需要w≥2s,临界值为w•=2s,该临界值的意义为用工单位需要支付一定额度的工资溢价才能防止部分员工的道德风险行为,才能支撑这部分员工选择诚实工作而不是欺骗。

若用工单位和劳动者是多次重复博弈,设定双方一直博弈下去的概率为δ,此时工资w∗∗为:

若δ=0,w∗∗=2s,单性博弈。

若δ=1,w∗∗=s企业与劳动者双方关系稳定,用工单位无需支付多余工资。

若δ=1/2,w∗∗=1.5s,员工存在道德风险的倾向,用工单位要支付1.5倍工资来消除这种潜在风险。即为了持续良好的企业与劳动者关系防止员工道德风险行为,用工单位需让渡一部分利益给劳动者,换句话说,如果继续合作下去的概率较低,那么今天这个报酬就要比昨天的报价要高才能维持员工一如既往地提供诚实可靠的工作态度。

由此可知在劳务合作关系下,由于劳动者存在重复道德风险,用工单位需要时刻关注工资的涨幅才能在一定程度上得到良好的反馈。此时我们引入政府作为第三方,使其履行监管职能在上述博弈的模型上构成三方博弈的劳务合作关系模型。但其本质仍为有限次数博弈,具体博弈情况如下表所示:

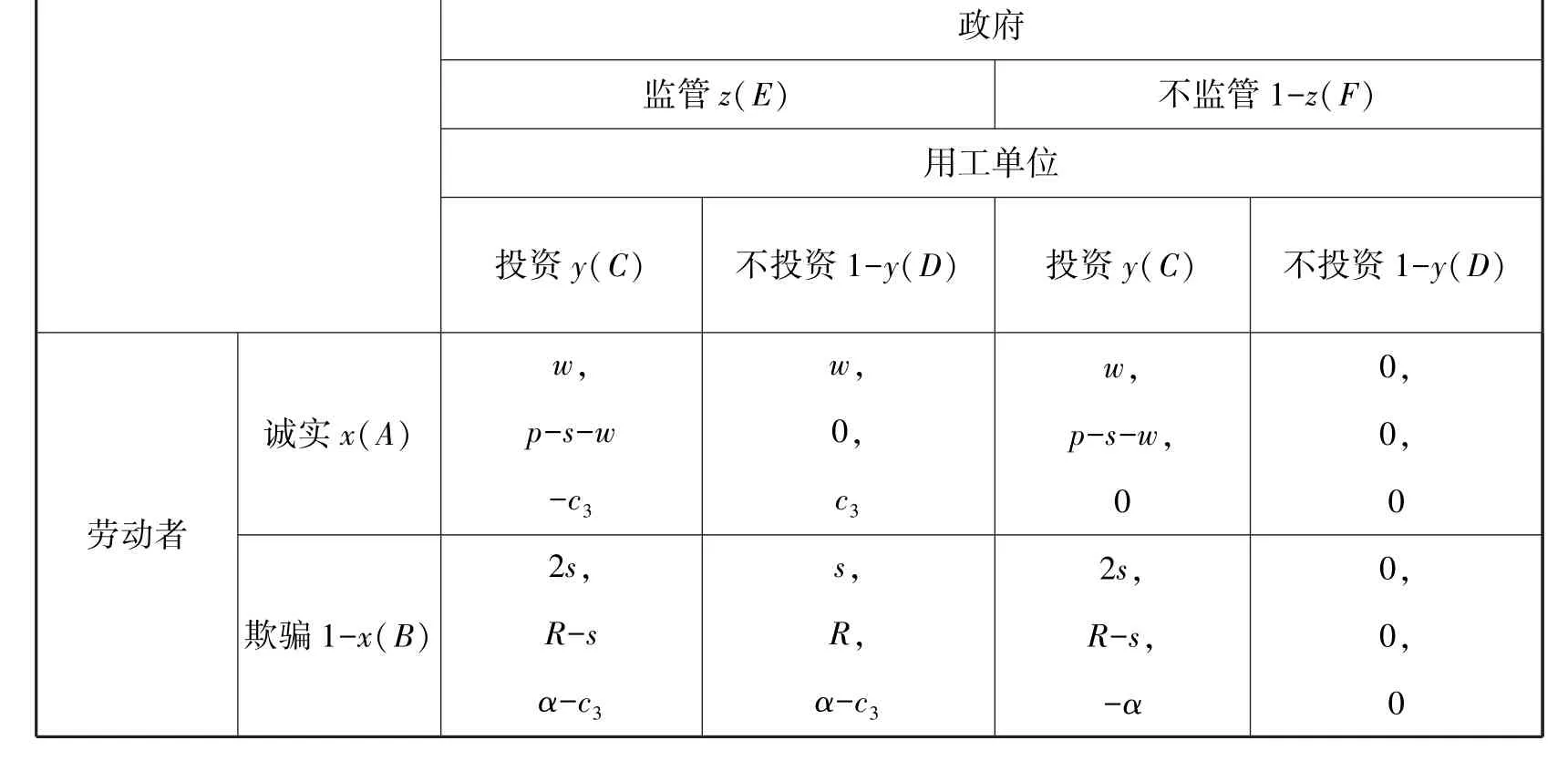

劳动者、用工单位、政府的支付矩阵

政府监管z(E) 不监管1-z(F)用工单位投资y(C) 不投资1-y(D) 投资y(C) 不投资1-y(D)w,p-s-w-c3 w,0,c3 w,p-s-w,0 0,0,0 2s,R-s α-c3 s,R,α-c3 2s,R-s,-α 0,0,0劳动者诚实x(A)欺骗1-x(B)

在政府监管的情况下,政府需要支出监管成本c3,在劳动者有违规行为被监管时可以获得额外的奖励α,且会给予用工单位少量的补偿金R(规定p-s-w>R-s)。在政府不监管的情况下,政府不需支出监管成本但无视劳动者欺诈行为造成企业绩效损失,政府会有监管不力的损失α。劳动者策略选择为诚实或欺骗,用工单位策略选择为投资或不投资。

在政府监管的情况下,当劳动者选择{诚实}策略时,用工单位选择投资的收益高于不投资的收益;当劳动者选择{欺骗}策略时,用工单位选择不投资的收益高于投资的收益,当用工单位选择{投资}策略时,则劳动者选择诚实的倾向性大;则劳动者选择欺骗的倾向性更大;当用工单位选择{不投资}策略时,收益为0,劳动者的收益相等均为基本工资 。在政府不监管的情况下,当用工单位不投资时劳动者缺乏工作主体所以无收益即三方收益均为0。综上所述,当博弈中不存在纳什均衡或者纳什均衡不唯一且三博弈方均为混合策略时,求解三方可选策略可利用其策略随机选择的稳定概率分布进行求解。

首先给定劳动者诚实概率x,π1和π2代表政府选择监管、不监管策略下的预期收入分别为:

其次在给定政府监管概率z∗的情况下,π3和π4代表劳动者诚实和欺骗策略下的预期收入,分别为:

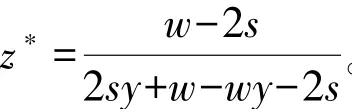

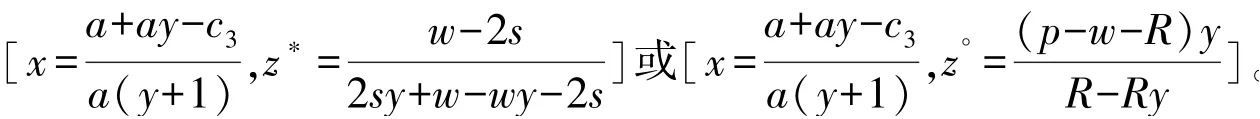

当劳动者诚实和欺骗的预期收益无差异时,令π3=π4可得到此时政府监管的最优概率为:

最后在给定政府监管概率z°的情况下,π5和π6代表用工单位选择投资和不投资策略下的预期收入,分别为:

当用工单位投资和不投资预期收益无差异时,令π5=π6可得到此时政府监管的最优概率为:

由此,我们所建立的博弈模型的混合战略的纳什均衡为:

均衡解的理论意义在于以下两个方面。第一,劳动者诚实劳动的概率,对政府监管、用工单位选择与劳动者合作具有重要意义。

在劳动者和用工单位的博弈过程中,如果劳动者以x的概率进行诚实劳动,那么政府的最优选择就是随机的选择监管或不监管;如果劳动者以小于x的概率进行诚实劳动,则政府最优的选择就是监管,且监管的最优概率即为x。在劳动者和政府的博弈均衡策略中,劳动者的诚实工作的概率经化简为

当政府的监管成本一定时,随着政府监管得到的监管收益增加,政府更加热衷于进行监管活动,监管活动的概率上升会导致劳动者的欺诈行为减少,x的概率明显上升符合模型。此外上述结论表明当用工单位的投资率上升时,劳动者的诚实工作概率会明显上升,即在用工单位和劳动者的良好合作中,用工单位如若愿意更多地让利给劳动者则会得到积极的正反馈效果。

第二,政府监管不同最优解概率对用工单位利益倾向与投资表现有重要影响。在劳务合作关系中,对于政府来说选择最优的概率进行监管取决于企业与劳动者双方是否诚实劳动、能否进行正常的投资活动并共同寻求利益最大化。

一方面,如果在企业与劳动者博弈的过程中,劳动者的利益至上,政府监管劳动者的最优概率为z∗。当政府的监管概率大于z∗时,根据纳什均衡原理劳动者会选择诚实工作为最佳策略,诈骗和道德风险等行为的概率降低;反之劳动者的违规操作概率上升,以谋求更大或额外的利益。从z∗的表达式得知在w、s一定的情况下,随着用工单位正常投资运营的概率上升,政府的监管力度相应下降。即政府的监管力度越大,用工单位的违规操作概率就越低,模型证明了政府的监管对用工单位起到了良好的震慑作用。

另一方面,如果在企业与劳动者博弈的过程中,用工单位的利益至上,则政府监管用工单位的最优概率为z°。当政府的监管概率大于z°,根据纳什均衡原理用工单位合规进行投资活动为最佳策略;反之当政府选择以小于z°的概率进行监管时,用工单位就会投机取巧,减少应有的投资。从z°的表达式来看,在用工单位利益之上的情况下投资更多的资金,却会引来更大的监管力度。这证明在用工单位忽视劳动者利益而进行非法资本运营的情况下,用工单位的投资力度与政府的监管程度呈现正相关关系。

五、政策建议与未来展望

(一)政策建议

通过对互联网平台企业与平台劳动者的关系界定和理论分析,本研究提出了基于博弈论的关系博弈模型,为政府监管、互联网平台企业的劳动关系管理提供了理论指引,具体提出如下建议。

1.互联网平台企业应主动根据劳动关系的认定标准积极确认与平台劳动者之间的关系,这有助于明晰互联网经济中资本与劳动关系的关系实质内涵。平台劳动者在对应不同的关系类型后能够有明确的保护制度和机构对其基本权益进行保障。具体而言,基本劳动权益包括工资、工时、五险一金等社会保障权利。而且需要指出的是,这些权利的实施不能仅仅局限于劳动关系范畴下,对于合作关系下的平台劳动者也需要给予相关的劳动权益保障。这将是企业的义务诸如人身安全、工资保障、职业安全感的保障等。即确认二者的关系类型需要互联网平台企业主动牵头承担责任,赋予平台劳动者基本劳动权益的合理性和正当性,以此降低平台劳动者的工作风险。也体现出劳动法保护弱者、矫正劳弱资强的局面,符合社会主义核心价值观的内涵,更是我国全面建成小康社会的必然要求。

2.在互联网平台企业与平台劳动者形成劳动关系时,互联网平台企业应该意识到合作对于双方关系稳定性和收益最大化的重要性,将平台劳动者在法律上视为劳动关系合作者,在工作上将平台劳动者视为业务合作者。实行去中心化管理,促进员工和领导的同事合作机制,加强领导给予员工赋权的力度,鼓励员工积极与企业合作,将合作共赢理念作为企业文化贯彻至企业内部。在互联网平台企业与平台劳动者形成劳务合作关系时,互联网平台企业应充分与政府合作,同时政府应提高对不合作企业的惩罚力度,以促进企业与劳动者双方共建和谐劳动关系。此外企业内部的体系化用工设计必不可少,互联网平台企业可以通过外包关系、劳务合作关系、劳务派遣关系以及标准劳动关系下申请特殊工时等方式,完成互联网平台企业劳动用工的风险管控。用工模式的体系化设计不仅给服务提供者以归属感,也有效地遏制了平台劳动者“接私活”的道德风险问题,从而实现企业与劳动者双赢的和谐关系状态。

3.平台劳动者在互联网经济快速发展的浪潮中,要根据自身情况选择与互联网平台企业签署适合自身发展的合同类型。一方面要积极提升自我以获得与用工单位平等对话的权利,另一方面在劳动法尚未覆盖的劳工权益方面,平台劳动者要多元化地聚集劳动者自身的力量如建立员工微信群社区等,众筹群力以争取每个劳动者的合法权益。工会和集体协商制度在面对互联网经济时有其独特的价值。各地的工会需要积极介入新就业形态产生的企业与劳动者矛盾中,对平台劳动者进行正确的疏导,并以政府的领导为原则,以提高平台劳动者的就业质量为努力目标,包括帮助他们办理社会保险,推动互联网平台企业改善劳动者的职业安全保障。此外工会也可设立平台劳动者内部监督渠道,这一制度在某种程度上也分担了平台企业的监督责任。

4.从劳动法的规制层面来看,互联网平台企业与平台劳动者之间的关系定性缺乏劳动法的具体约束。长此以往,企业的竞争将变得愈加激烈,去劳动关系化将成为互联网平台企业逃避社会责任的庇护。但须认清的是互联网经济并未从根本上改变和颠覆用工关系的本质,劳动规制作为调整劳动关系的基本论,立足于平衡公平与效益之间的关系是解决去劳动关系化、提高劳动法律规制力的有效途径。所以在立法层面,应立足于劳动关系的认定、劳动权利的保障方式与实现方式的创新、雇主责任的确定与履行的角度,对劳动法的相关条文进行细化、调整和完善。互联网经济中用工关系的劳动法规制,需要在安全性和灵活性平衡的状态下,寻求能够有效降低企业经营风险和平台劳动者的工作不安全性的制度安排。例如,考虑现有法律体系内的个案分析,或化分一个介于“雇员”和“独立承包人”之间的新类别,如“独立工人”,并赋予他们资格获取劳动关系下雇员所获得的福利和保护,包括组织和集体谈判的自由、公民权利保护和劳工的合法权益保障。可以有两方面的建议:其一旨在调整福利结构,使独立工人的地位与雇员地位相等,并提高劳动力市场的运作效率,将就业关系中的许多法律福利和保护延伸到独立工人。其二,将保护独立工人相关权益延伸到其雇主之间的社会契约,并减少当前困扰独立工人关系的法律不确定性和法律成本,抑或构建一个新的统一框架来平衡创新和公共利益等。总之,对互联网平台用工的问题,涉及对现有劳动法律制度和体系的突破,以及新制度如何安稳落地的途径,但我们始终要秉持一个原则:平衡劳动者的基本劳动权益不受侵犯以及互联网经济的健康有序发展,从主体客体权利义务等方面确认互联网平台企业与平台劳动者负担的责任并加强政府的监管职责,才能使企业与劳动者双方共创价值、共同发展。

(二)未来研究展望

本研究系统探讨了不同关系类型下互联网平台企业与平台劳动者之间的博弈情况,并提炼出相应的收益分析表,具有一定的理论和现实意义。本研究在如下方面还有待进一步提高:

1.以合同法为起点剖析互联网平台企业与平台劳动者之间的关系类型,有待于最高法院能够在信息相对充分的条件下出台裁判指引,以更好地解决平台用工的“同案不同判”问题,将现有规则条件下的利益格局固定下来。

2.本研究提出的不同关系下的博弈模型中,与现实情况相比缺乏一些难以量化的因素如相关政策的影响、互联网平台企业对劳动者的控制程度、平台劳动者的收入来源单一性。这会对模型的准确度产生一定的影响,未来可以加入易衡量的指标进行更合理化的建模。

3.后续研究可以加入委托—代理理论,评判劳动者工作绩效的指标也应该多样化。然后通过月度积分考核不同类型员工的工作状态,如若用工单位发现劳动者存在道德风险,可以采取减少任务指派直至封停平台账号的做法来约束。同样当政府监管互联网平台企业时,可以借助大数据甄别违规操作的平台企业,并通过科学计算锁定易违规企业减少监管成本的支出,提高政府的行事效率,提高博弈模型的真实性。