搏动灌注对体外循环期间血流剪切力及血管内皮糖萼功能的影响

2021-05-24李冠华曾剑锋李佳妮彭成江周成斌

李冠华, 曾剑锋,李佳妮, 彭成江, 周成斌

随着体外循环(extracorporeal circulation, ECC)技术的成熟,心血管外科得以迅猛发展,传统的ECC 灌注模式是“平流灌注”,在主动脉阻断后血压波形近一直线,微循环缺乏有效灌注,使血管内皮功能受损,最终激活全身系统炎症反应[1]。 随着ECC技术的进步,“搏动灌注”逐渐得以应用,Shepard 等指出,搏动灌注的能量等值压力高于平均动脉压,其剩余血流动力学能量产生的舒张期额外势能使微循环灌注压大于毛细血管闭合压,从而实现微循环有效灌注[2]。 研究表明,搏动灌注减轻主动脉弓和颈动脉窦压力感受器发放神经冲动,保护ECC 期间器官功能,并缓解全身系统炎症反应[3]。 本课题组既往研究亦证实,低频搏动灌注可显著减少氧化应激及血管内皮炎症反应,增加一氧化氮合成,减少血管内皮素-1 的释放[4]。

血流剪切力(flow shear stress,FSS)是血流经过血管腔时所产生的一个沿血流方向的摩擦力,在ECC 期间,血流方式的改变可导致FSS 发生变化,进而影响血管内皮功能[5]。 血管内皮糖萼(vascular endothelial glycocalyx,VEG)是一种富含多糖的绒毛状结构,覆盖于内皮细胞管腔膜侧,最新研究发现,FSS 的改变可导致VEG 的某些成分脱落,如硫酸乙酰肝素(heparan sulfate,HS)和多配体蛋白聚糖-1(syndecan-1),两者与VEG 功能密切相关[6]。 Dek⁃ker 及He 等发现,ECC 期间syndecan-l 和HS 的水平显著增加[7-8],笔者推测,搏动灌注所引起FSS 的改变可能引起外周血中syndecan-l 和HS 的含量发生变化。 本研究通过对比搏动灌注与平流灌注在ECC 期间FSS 的影响,以及syndecan-l、HS 及趋化因子C-C 型配体2[chemokine(C-C motif) ligand,CCL2]的变化,深入探讨搏动灌注对FSS 及VEG 功能的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象 本研究得到医院医学伦理委员会批准[2020 伦申第(66)号],所有患者均签署研究知情同意书。 挑选2019 年1 月至2019 年8 月在广东省人民医院ECC 下瓣膜置换手术患者40 名,随机数字表法分为搏动灌注组及平流灌注组,每组患者20 名。 纳入标准为:年龄18 ~70 岁;心功能纽约心脏协会分级Ⅱ~Ⅲ级;左室射血分数(left ventricu⁃lar ejection fraction,LVEF)>45%;左心室舒张末直径<65 mm。 排除标准为:二次手术患者、合并感染、凝血障碍、合并房颤、颈动脉狭窄程度>40%或有颈动脉斑块、术前肝肾功能不全。

1.2 手术及ECC 方法 患者气管插管全身麻醉成功后,采用传统胸骨正中切口,使用肝素使ECC 期间活化凝血时间维持在480 s 以上。 使用德国Stöckert S5 人工心肺机行搏动灌注或传统平流灌注,参照本研究组既往研究[4],搏动灌注参数设置为:搏动频率30 次/min、脉宽30%、基础流量30%。手术中ECC 流量为50 ~100 ml/kg,中低温30 ~32℃,主动脉阻断后灌注4 ∶1 含血心脏停搏液,术中维持平均动脉压50 ~70 mmHg,ECC 期间使用α稳态处理酸碱平衡,如出现低血压则使用去氧肾上腺素维持目标血压,ECC 结束后鱼精蛋白中和肝素。

1.3 评估ECC 下FSS

1.3.1 血液黏滞度的测定 分别在麻醉前静息状态、ECC 开始、主动脉开放前、ECC 结束后四个时间点记录、测定相应数据,均为上述时间点1 min 以内瞬时状态的测定值。 取患者动脉血2 ml,用SA-500血液流变仪(赛科希德公司)测定血液黏滞度(η)。

1.3.2 颈动脉血流速度及舒张末期半径测定 根据上述时间点,选定左侧颈动脉窦前约1 cm 处,连接彩超线阵高频探头,频率5 MHz 测定颈动脉血流速度(V)。 同时在心电图R 波触发点测定颈动脉舒张末期半径(R)。 最终测量值为3 个连续心动周期测量数值的均值。

1.3.3 FSS 测定 根据Womersley 理论的血流动力学模型测定血管壁峰值剪切力(peak wall shear stress,PWSS)[9]。 具体测定公式如下:

此公式中η 为血液黏滞度(mPa·s);R 为血管半径(cm);n 为谐波数(次/min);N 为谐波数的最大值;u(0,ωn) 为轴向血流速度的n 阶谐波分量;;J0和J1是第一类零阶和一阶Bessel 函数;为Womersley 值;ρ流体密度(g/cm3);ωn =2nπf为圆频率(r/s);f为基频(Hz)。

1.4 VEG 及炎症标志物的检测 在上述4 个时间点取已肝素化的患者动脉血,4 000 r/min 离心15 min,根据试剂盒使用操作说明,采用酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)测定VEG 标志物:syndecan-l 及HS。 在手术前及ECC结束后取患者静脉血,采用ELISA 法测定血管炎症标志物CCL2。

1.5 统计学分析 计量资料中的连续变量和非连续变量分别使用均数±标准差(±s)、中位数和四分位数间距[Q(Q1,Q3)]表示;计数资料使用数值(百分比)表示。 符合正态分布的、不同时间点及组别的数据使用多重比较重复测量方差分析比较;不符合正态分布的则使用Wilcoxon 检验;使用Spearman秩相关分析;所有统计学处理均使用SPSS 18.0 软件,P<0.05 时表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 临床结果 40 例患者随机分为平流及搏动灌注组,两组患者术前基线资料:年龄、性别、体重、既往史、肝肾功能指标、手术类型(单瓣/双瓣置换)、心功能指标的比较无统计学差异;术中主动脉阻断时间、ECC 时间的对比均无统计学差异;两组患者术后ICU 停留时间、住院时间的对比差异均无统计学意义,见表1。

2.2 FSS 基于血管彩超的血管半径、血流速度等测定值,根据Womersley 模型测定两组患者的PWSS,结果发现,在ECC 期间,两组患者的PWSS均进行性下降,与平流灌注相比,搏动灌注患者下降幅度较小,在主动脉开放前、停机后两个时间点,搏动组患者的PWSS 均较平流组显著高(P<0.05),差异具有统计学意义,见图1。

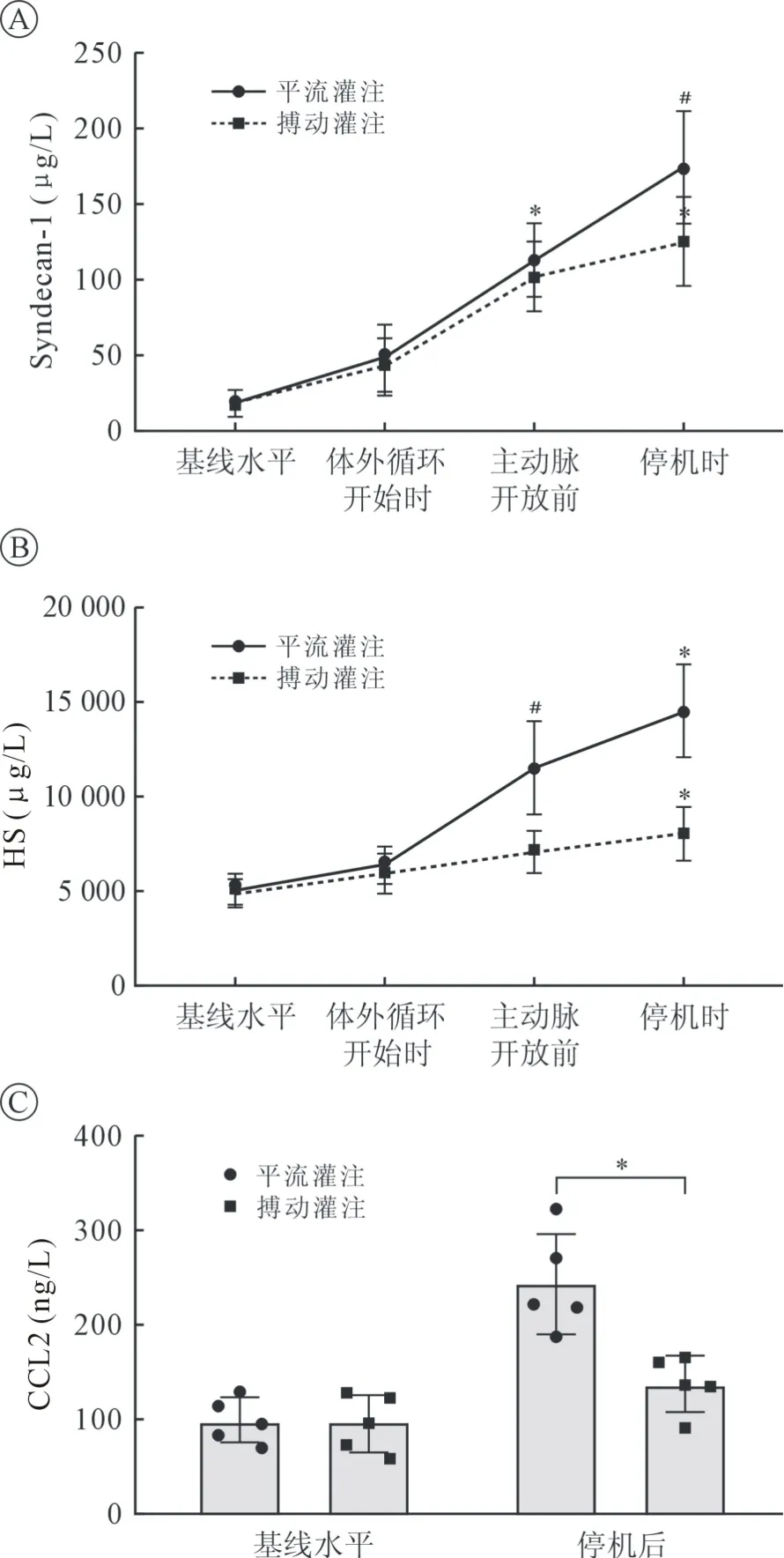

2.3 VEG 及炎症标志物 Syndecan-1 和HS 是VEG的标志物,其浓度的上升与VEG 的损伤密切相关。与手术前静息状态下相比,ECC 期间两组患者的syndecan-1 和HS 浓度均升高;与平流组相比,搏动组患者停机后的syndecan-1 测量值显著低(P<0.05),差异具有统计学意义(见图2A);搏动灌注组患者主动脉开放前、停机后HS 测量值同样具有显著性差异(P<0.01 及P<0.05,见图2B)。

CCL2 是血管炎症反应标志物,ECC 期间,两组患者静脉血的CCL2 浓度较术前显著升高(P<0.05),在停机后,实施搏动灌注的患者血清CCL2水平显著降低(P<0.05),差异具有统计学意义(见图2C)。

图1 两组在ECC 期间PWSS 的变化

表1 基线资料、术中及术后临床资料的比较(n=20)

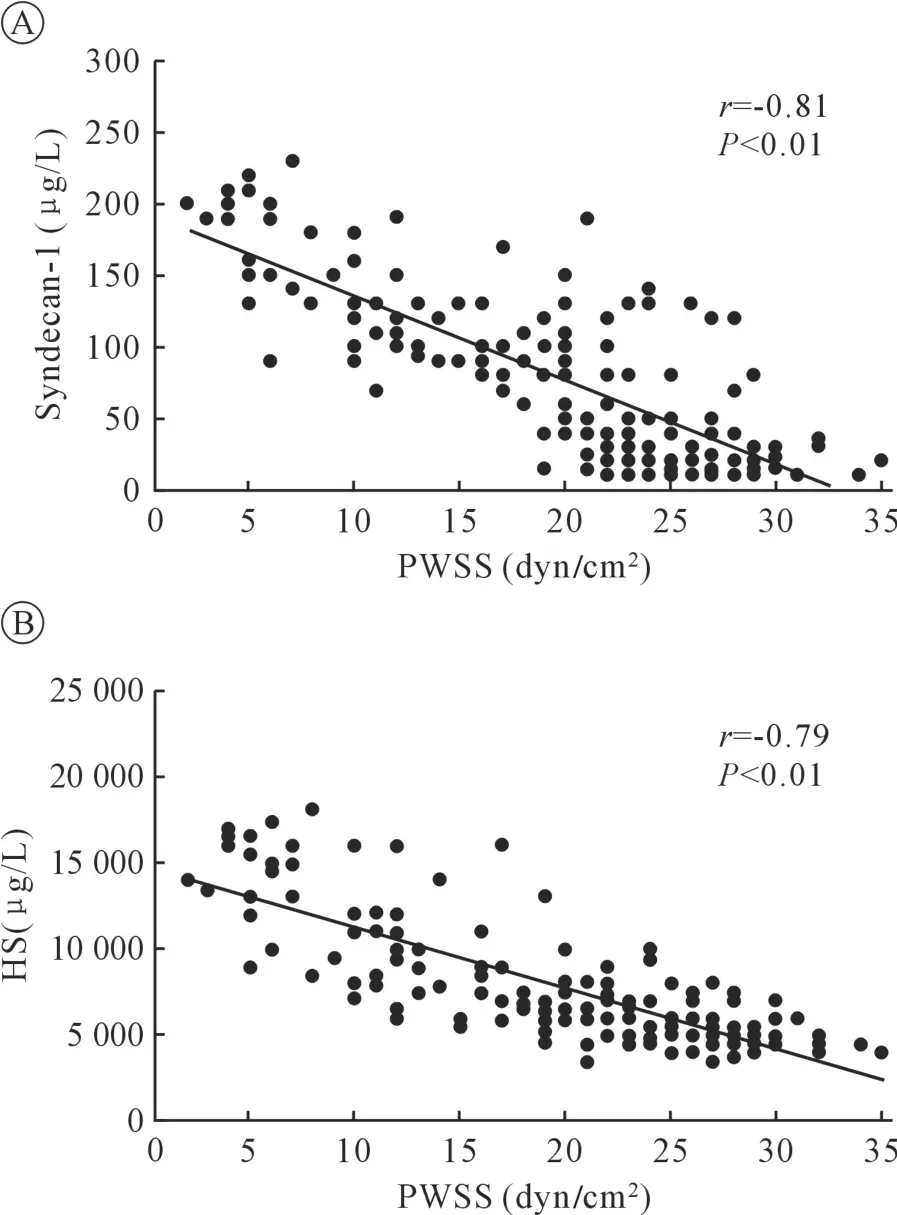

2.4 FSS 与VGA 标志物浓度的相关性 结果发现,PWSS 与syndecan-1 呈负相关(r =-0.81,P<0.01),与HS 也呈负相关(r=-0.79,P<0.01),差异均具有统计学意义,以此说明,实施搏动灌注以维持相对较高的FSS,对减少VEG 的损伤具有积极意义。

图2 两组在ECC 期间syndecan-1、HS及CCL2 的变化

3 讨 论

众多研究已证实,ECC 期间实施搏动灌注具有积极意义,本研究从FSS 及VEG 的角度剖析搏动灌注保护效应的机制。 本研究结果证实,在ECC 期间搏动灌注显著减少患者PWSS 的衰减幅度;VEG 的损伤程度较轻,VEG 标志物syndecan-1 及HS 的水平较低,血管内皮炎症标志物CCL2 的表达水平亦较低;此外,PWSS 与syndecan-1 及HS 的水平呈负相关。

搏动灌注的能量等值压力高于平均动脉压,由于剩余血流动力学能量产生的额外势能使舒张期微循环的灌注压大于毛细血管闭合压,从而改善组织灌注[2],本课题组既往研究中也证实了上述观点[4]。FSS 是血流经过血管内皮时产生的摩擦力,在实施传统ECC 时,非生理性平流灌注的峰值血流速度及PWSS 较低,FSS 可直接作用于VEG 上,对VEG 的合成及分布有重要影响,PWSS 的降低可抑制VEG中蛋白多糖的合成,从而促进VEG 损伤[10]。 本研究发现搏动灌注显著减少PWSS 的衰减幅度,在恢复自主血流的并行循环期间,两组PWSS 差异仍具有显著性,提示搏动灌注对PWSS 的影响可能具有延长效应。

毫无疑问,搏动灌注较平流灌注具有显著的血流动力学优势,然而也有少量学者认为,搏动灌注并不能改善患者预后,对术后并发症发生率、住院死亡率等指标无影响[11]。 笔者认为出现这种差异的原因是多方面的。 首先,研究对象缺乏同质性,对年轻、器官功能良好、常规简单手术的患者,搏动灌注与否对预后影响可能不大。 本研究及课题组既往研究中,纳入的患者均为简单先天性心脏病及心功能良好的简单瓣膜疾病,尽管搏动灌注在血流动力学上别具优势,然而临床结局无异。 其次,部分研究质量偏低,未从能量学角度来分析搏动灌注,造成偏倚。 此外,搏动灌注保护效应的具体机制尚不明确,研究相对匮乏,是制约搏动灌注进一步临床推广的“卡脖子”问题。

图3 PWSS 与syndecan-1 及HS 的相关性分析

VEG 是血液与血管内皮之间一层约100 ~750 nm 厚度的蛋白多糖结构,由蛋白聚糖的核心蛋白连接带负电荷的糖胺聚糖侧链形成,某些核心蛋白结合在糖基磷脂酰肌醇锚或其他细胞骨架跨膜结构域上,如syndecan 家族,而糖胺聚糖侧链主要由HS、硫酸软骨素、透明质酸等组成,其中HS 成分占50%~90%。 因此当VEG 损伤、应激及重分布时,均可引起syndecan-1 及HS 的释放[12]。 VEG 在内皮细胞表面形成一层负电荷屏障,对维持血管内皮的正常结构与功能至关重要,同时,VEG 是一种力学感受器,可将FSS 的力学信号转变为细胞内化学信号,在FSS的作用下维持着降解与合成的动态平衡[12]。 本研究结果证实,PWSS 与syndecan-1 及HS 的水平呈负相关,表明搏动灌注缓解ECC 期间PWSS 的衰减,有利于维持VEG 的结构及功能。

研究表明,ECC 可导致VEG 急性损伤,其病因包括:血流方式、手术应激、植入物的影响、低温、缺血再灌注损伤、全身炎症反应等。 Sangalli 等[13]发现,ECC 期间非生理性平流的FSS 明显低于搏动流,与搏动血流相比,持续性机械平流对内皮细胞功能的损伤显著较高,与本研究结果大致相同。 此外,VEG 还在血管炎症的病理生理过程扮演着重要角色,当炎症激活时,肿瘤坏死因子等可引起VEG 脱落,激活肥大细胞释放组胺从而进一步降解VEG,破坏血管内皮屏障,引起CCL2 等趋化因子激活,进一步加重炎症反应[14]。 本课题组既往研究曾证实,搏动灌注显著减少氧化应激及血管内皮炎症反应[4];而为进一步探索搏动灌注保护效应的分子机制,通过生物信息学分析发现搏动流可下调多个炎症相关基因的表达,如CCL2、CX3CR1、CD163 及TLR7 等,以CCL2 下调最为明显[15]。 本研究发现,实施搏动灌注可使血管内皮炎症标志物CCL2 的表达水平显著降低,由此推断搏动灌注通过维护VEG 功能,从而缓解血管炎症反应。

综上所述,本研究结果证实,搏动灌注减少ECC期间FSS 的衰减,对于VEG 功能的保护及缓解血管内皮炎症反应具有积极意义。 本研究从FSS 的角度进一步揭示搏动灌注保护效应的具体机制,为搏动灌注的进一步临床应用提供确切的科学依据。