后乡土时代苏南民间艺术共同体现象研究

2021-05-23朱磊

朱磊

摘 要: 苏南民间艺术作为一种生态性的文化体系,所依附的群体具有共同体特质,尤其是步入后乡土时代,更是作为一种现象而不断彰显。本文以苏州二胡制作群体为例,对这一现象加以探究,认为共同体的运作逻辑是基于个体的文化自觉和族群的利益共识,并表征于文化空间的构建;同时,族群在不同文化语境下的自我认同,亦为关乎共同体现象变量关系的“边界”。。

关键词:后乡土时代;苏南民间艺术;艺术界

中圖分类号:J12 文献标识码:A

基金项目:本文为江苏省社会科学基金项目“苏式二胡制作群体生存现状及活态传承研究” 研究成果(项目编号:18YSB015);2020年度江南文化和大运河文化带建设研究课题“后乡土时代的苏南民间艺术‘共同体现象研究” 研究成果(项目编号:JUSRP12097)。

弘扬与传承民间艺术,使得作为中国集体经济代表性地区的苏南,在后乡土时代日益彰显民间艺术共同体现象,主要表现在三个方面:其一,乐器制作群体形成的血缘共同体,如苏州梵门弄以家族或宗族形态集聚的二胡制作产业格局;其二,民间器乐演奏组合形成的业缘共同体,如跨域散居的丝竹乐团或苏南吹打班社;其三,因多元身份认同所形成的精神共同体,如涵纳创演与制作人才的苏南民间乐器行业协会等等。此类共同体关系,基于群体性或协同性的民间艺术创作活动,并表征于文化自发性与建构性两个维度。究其根源,除了苏南高度城市化的发展形态和乡民普通具有的市民属性以外,还体现了特定的社会机制与人文形态。对于这种社会现象的形成和演变,在倡导非遗保护的当下,理应引发更多的思考。

习近平总书记在党的十九大报告中明确提出:“坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体。”这一思想意识是对中国优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,并赋予了“共同体”更深层的文化内涵和时代意义。民间艺术不仅是人类精神文明的产物,也是以共同体形式出现的文化生成。因此,民间艺术共同体是建构性的。而在后乡土时代,这将成为观察、理解并触及族群行为事项与人文内涵的重要面向,特别是针对“共同体”现象加以研究,可作为学界深层剖析民间艺术的生发机制及其相关族群行为事项的重要途径。基于此,本文将针对国家级非物质文化遗产“苏州民族乐器制作技艺”,并聚焦苏州二胡制作群体,探讨后乡土时代苏南民间艺术共同体现象,以彰显苏南民间艺术共同体的合作秩序及其相关族群的多元身份认同,为国家非遗保护工作以及江南文化研究提供参考。

一、苏州二胡制作业的发端与演进

苏州二胡制作肇始于明末清初,昆曲的繁兴助推了苏州地区的乐器生产。苏州城西阊门、胥门一带,商家云集,巧匠辈出。明代张岱所著散文集《陶庵梦忆》卷一“吴中绝技”条记述乐器就有:“吴中绝技:陆子冈之治玉,鲍天成之治犀,周柱之治嵌镶,赵良璧之治梳,朱碧山之治金银,马勋、荷叶李之治扇,张寄修之治琴,范昆白之治三弦子,俱可上下百年保无敌手。”[1]9昆曲鼻祖魏良辅与乐师杨仲修还首创使用“提琴”为昆曲伴奏乐器,清朝文学家、被誉为“江东二毛”之一的毛奇龄,在其所撰的词学专著《西河词话》卷二《提琴起于明》中写道:“提琴,则起于明神庙间,有云间冯行人使周王府,赐以乐器,其一即是物也。但当时携归不知所用,其制用花梨木为干,饰以象齿而龙其首,有两弦从龙口中出,腹缀以蛇皮如三弦,然而较小。其外则别有鬃弦绊曲木,有似张弓,众昧其名。太仓乐师杨仲修,能识古乐器,一见曰:‘此提琴也。然按之少音,于是易木以竹,易蛇皮以匏,而音生焉。时昆山魏良辅善为新声,赏之甚,遂携之入洞庭,奏一月不辍,而提琴以传,然究不知为何代乐器,仲修虽识古,亦不能按所始也。”[2]3此外,明末清初宋直方所撰《琐闻录》“弦索”中载“……因考弦索之入江南,由戍卒张野塘始。野塘河北人,以罪谪发苏州太仓卫,素工弦索。既至吴,时为吴人歌北曲,人皆笑之。昆山魏良辅者善南曲。为吴中国工。一日至太仓,闻野塘歌,心异之,留听三日夜,大称善,遂与野塘定交。时良辅年五十余,有一女,亦善歌,诸贵争求之,良辅不与,至是遂以妻野塘。吴中诸少年闻之,稍稍称弦索矣。野塘既得魏氏,并习南曲,更定弦索音节,使与南音相近,并改三弦之式,身稍细而其鼓圆,以文木制之,名曰弦子。”[3]32

清代,江南评弹和曲艺渐兴,加之康熙乾隆多次下江南巡视,极大地刺激了江南地区的手工业发展,苏州乐器生产借此步入了全盛期,并逐渐分流为民乐器和西乐器两大类。其中,民乐器作坊与经营主要集中于苏州西城附郭。《吴县志》载:“乐器:乾隆府志,金石丝竹,无不俱备。”[4]《中国近代手工业史资料》第一卷载:“中乐器行业产于封建皇帝时代,传说乾隆年间,苏州即有数户,主要产品是鼓、笙、笛、箫、胡琴等。”[5]61后乘势京剧之兴,所需的京胡、板鼓、月琴等乐器也逐步得以发展。当时,朝廷在苏州设置的织造局(1)同时也承制宫廷之用的各种乐器,还曾征集制作乐器的苏州名匠名师进京从事宫廷乐器的制造,可见苏州二胡制作在当时已享有盛誉。

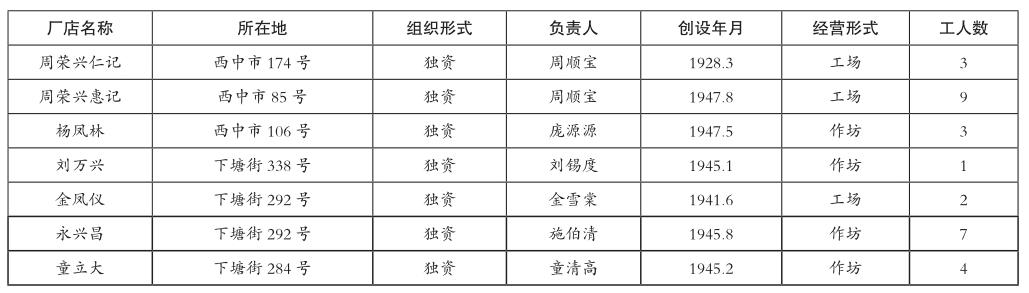

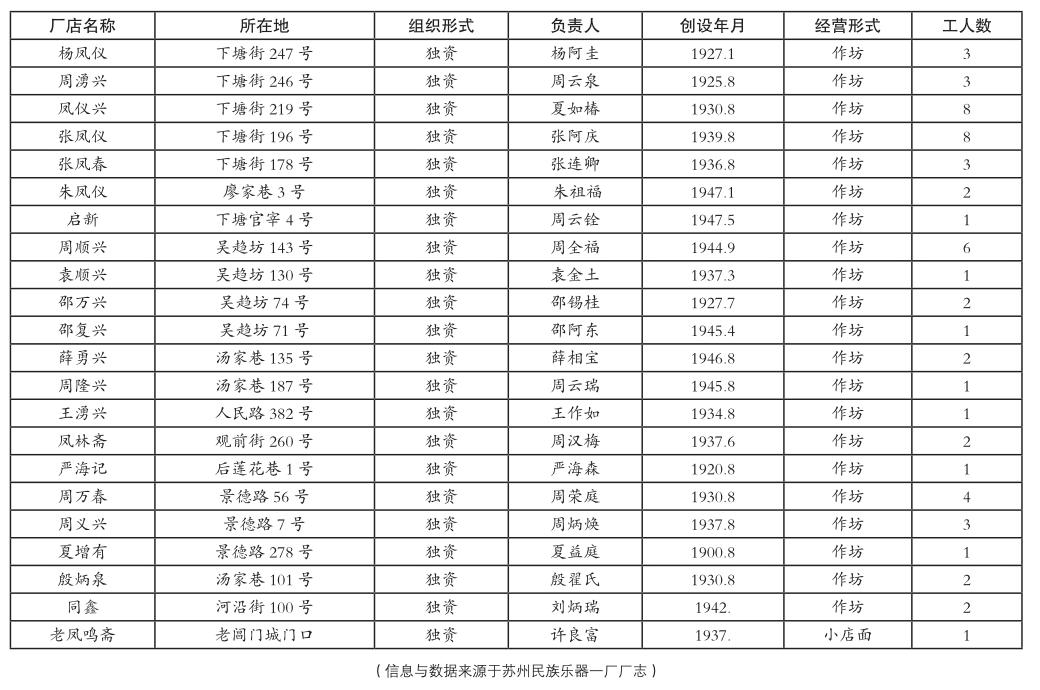

民国时期,上海的快速崛起改变了江南的文化格局,文化中心也随之产生了位移。上海码头的开发,给苏州乐器生产带来了生机,上海都市生活的需求与辐射效应,也助推了临城苏州的乐器生产,苏州的乐器店逐日增多。至20世纪30年代,已形成了“阊门”与“观前”两大乐器生产中心,各类乐器店已达20余家(2)。抗战爆发,限制了各地客商赴苏,加之物价飞涨,苏州乐器店生存日益艰难并纷纷倒闭,勉强维持的也解雇了大部分工人,在雇的日工资仅为半升米价。迫于生计,大多数工人转业做小贩,或者返乡种田,还有的甚至沦为赌徒(当时俗称为“吃赌徒”),整个行业日趋萧条,最不景气时连同个体作坊在内仅剩15户,含店主在内仅有27人。(3)这一现象持续至抗战胜利后才见起色,而到解放前夕,苏州乐器店与作坊的总数逐渐恢复至29户,从业人员也扩充至86人(见下表)。

至此,苏州二胡制作已形成了较大的规模,但仍以分散式经营为主,并未形成较为统一的产销格局。那么,苏州二胡制作群体的共同体发展态势是何时得以形成,以下将予以论述。

二、手工艺共同体与空间形态

聚焦生产群体的理论研究,根本在于整体把握生产过程所体现的历史人文内涵,而历史人文内涵的演变又在某种程度上基于其在合作秩序与协同劳作过程中所形成的共同体。德国社会学家、哲学史家斐迪南·滕尼斯在其代表作《共同体与社会》中阐明了人类群体生活中的两种结合的类型:共同体与社会,其中前者是指建立于自然基础之上的生活形态,有关人员往往具有相似或统一的生命意志,从而形成“真实的与有机的生命”,而后者则更多指涉“想象的与机械的构造”。[6]17通常来看,特定群体所依托的共同体与其所处的空间形态是互渗的,如群体的生活方式、生产实践及情感诉求均会影响相关的空间形态,而空间形态又可表征于包括物质生产在内的群体实践活动及其产品。“空间是在历史发展中产生的,并随历史的演变而重新结构和转化。”[7]8正是源于群体的人文生活与其所处空间形态之间的相互关系,才形成了地域性的空间形态。美国人类学家特纳认为:“美国社会制度并非是在东部十三州预先制定好,再原封不动地向西部延伸,而是在延伸的过程中形成、发展、建立,没有这个空间过程,就没有美国。”[8]3这一观点表述了空间形态的演变可被视为社会的演进过程,在此过程中,不仅人文景观被重新塑造,社会形态也在反复解构和重构,并最终外化为群体的实践方式。

共同體作为一种社会现象,是人们长期从事社会实践活动的产物。空间形态的形成、转化以及彼此间的联结很大程度上是依赖于共同体得以实现,文化空间的演变,体现了社会空间的演变;社会空间的多样性,也客观反映了文化空间的多元交合。两者间始终保持着一种甚为紧密的关系。美国学者索尔认为,“一个特定的人类群体,在他文化的支配下,在其长期所活动的区域中,必然会创造出与其相适应的地表特征。”[9]343这种地表特征既脱胎于人们的介入方式,也是自然景观向人文景观转化的结果。由此来看,特定的空间形态实则是静态的地域和动态的实践等相关因素的集合体,并最终呈现为不断演化的人文景观。

苏州二胡制作群体的共同体发展模式历经由自发性到建构性的转变,其内核除了群体性或协同性的民间艺术创作活动以外,还基于原有合作模式的解体,以及新的利益共同体的建构,这也使得其所依托的空间被植入了越来越多的市场运作机制。特别是苏州市手工业公会于1950年成立了乐器业工会,令原本散布在各处改行易主的乐器工匠得以重操旧业。次年4月,同业公会筹备会又在苏州市工商联合会第六联的指导下正式成立,参与同业公会的从业人数增长至147人(未计参加生产的业主及家庭从业人员)。数年以后,经市手工业联社批准,由48人组成的16户乐器生产商组织成立了“苏州乐器生产合作社”,苏州乐器开始迈入集体化生产时代。经济的发展和市场的扩大提升了人们的认知,要求加入合作社的单位和个人与日俱增。在此背景下,由14大户(多于10人)合并成立了“公私合营苏州乐器厂”,工人总数达600余人,苏州二胡制作的从业人员达到了百余人,原有分散经营的小作坊也先后被兼并。由此可见,苏州二胡制作的空间形态已经由集体化向集约化转变,原本以单种乐器制作为主的“小共同体”也逐渐向多种乐器生产为一体的“大共同体”转化。

就未来而言,在吸纳二胡制作群体,争夺二胡产销市场层面,公私合营的苏州乐器厂,虹吸效应还会进一步加强。这是因为,一方面,在振兴民族手工技艺的背景下,对于致力传承手工技艺的技师而言,母体的能级,在某种程度上决定了传承的生存与发展。或言之,企业的权利话语,直接关乎到传承人对技艺的坚守与延续。另一方面,共同体的逻辑不同于传统的单体作坊式竞争,其具有较强的抱团取暖特征,随着内部的壁垒打通,母体可以在更大的范围集聚供需资源,自然也可以提供更为丰富的就业岗位,并吸引新群体源源不断地加入。

三、群体的多元身份与自我认同

苏南民间艺术共同体的生成依托于文化艺术与社会形态之间的内在关联,特别是在后乡土时代,原本依托自给自足的手工艺生产模式面临解体,取而代之的是兼有艺术家和手工艺人等多元身份的利益共同体,加上苏南高度城市化的发展形态和乡民普遍具有的市民属性,促使原有的利益自发逐步转化为利益自觉,原本的手工技艺也衍化为一种人文资源。在此过程中,自然不可脱离相关族群在不同文化语境下的自我认同,这也是关乎后乡土时代苏南民间艺术共同体现象变量关系的“边界”。

苏南民间艺术形式多样,江南丝竹、吴地腔韵深受民众喜爱,特别是在新农村建设的时代背景下,日渐式微的民间艺术借助演出和商业宣传而拥有了大批受众。这便使得民间艺术家受利益之驱而拥有制作师、曲创者和演奏家等多元身份。在苏州二胡制作群体中,这种“多面手”不在少数,他们在工坊制作二胡,闲来拉拉自创的小曲,闲暇之时还可承接一些商演提供伴奏或独奏。诚然,这种状貌离不开苏南民间艺术的地域特色,因为它作为一种权威的社会系统,会渗透到地域空间所涉及的各个层面。“地域特色是由某一地域范围内的人们在长期发展过程中通过体力或脑力劳动所创造的,并不断得以积淀、发展与升华的精神和物质的全部成就。”[10]29此外,它还与受众的接受度密切相关,因为民间艺术需要“被群体中的人们共同接受才能在群体中得以维持”。[11]391

具体来看,自明清时期开始,商业性的音乐生活和消费逐渐成为苏南地区音乐经济的主体,音乐从业者的生产目的也是以商业性为主。无论是在籍乐人,还是非在籍的家乐班(4)、业余音乐从业者等,都以营利为主要目的,如隶属政府的在籍乐人除了满足政府组织的商业生产以外,还会私下开展商业性生产。[12]344而非在籍乐人从事商业性生产则更为灵活,他们可以自由活动于富庶之家或民众汇聚之所。可见,商业生产在这个时期开始就已经成为了各类音乐从业者的自觉意识和行为。随着苏南传统音乐的不断变革,戏曲音乐成为苏南音乐的主流,加之大量江南文士投身戏曲创作,提升了戏曲的审美内涵和受众层次,助推了戏曲的消费需求,从而带动了民间音乐从业者的积极性与参与度。逐利性成为了苏南乐人从事艺术活动的主要目的,声乐活动也逐渐成为一种经济行为。在这种境遇下,苏南民间音乐的主要乐器二胡就自然被带动了需求,集制作和创演于一体的乐人也由此而带来了丰厚的经济利益。当然,在集体经济的生产模式下,此类从业者的艺术活动会有所限制,但其应对各自消费需求而集多元身份于一身的现象,则是聚焦苏南民间艺术研究不可忽视的一环。

此外,苏州二胡制作共同体的发展演变,也承载了相关群体自我认同的嬗变,他们不仅要承受各阶段的文化变革,还要迎合各时期的精英与大众审美,并基于共同体的联合关系而达成彼此之间的自我认同。一切文化都只有在交流与冲突中才能发展,才能形成自己的个性,认同也在交流与冲突中形成与发展。[13]155因为人们在从事艺术活动时,自我意识与认知会依托于特定的社会情境之中,群体的认同必然会影响到个体的自我认同。二者的互渗与演变在某种程度上均是由社会因素所决定。因为个体认同在本质上是相对于群体或社会坐标而言,它更多的是强调个体在群体认同背景下所显现的差异性与个体性,离开“他者”或社会环境,个体认同也将失却意义。由此可见,个体认同需要以群体认同为基本前提,个体认同的存在意义与社会效用也需要在群体认同的大背景下才可得以充分彰显,从这个意义出发,由诸多个体认同所汇聚的群体认同,便成为了个体间认同感受的共享。

结 语

苏州二胡制作群体由利益自发向利益自觉的转变,既是基于地域文化艺术,也依附于政策、经济等外围环境,同時还依托于群体及相关个体的自我认同,这也折射出苏南民间艺术的生发机制与人文内涵。整体而言,苏南民间艺术作为一种生态性的文化体系,相关群体的艺术生产活动具有共同体特质,尤其是步入后乡土时代,更是作为一种现象而不断彰显。在苏南高度城市化和集体经济快速发展的推动下,原有的合作秩序与协同劳作模式被消解,取而代之的是合力构建母体、个人价值与集体利益得以兼顾的共同体模式。因此,个体的文化自觉和族群的利益共识构建了苏南民间艺术共同体的运作逻辑,并表征于文化空间的构建;同时,族群在不同文化语境下的自我认同,亦为关乎共同体现象变量关系的“边界”。

注释:

(1)织造局:中国古代朝廷专办宫廷御用和官用各类纺织品的皇商,管理各地织造衙门政务的内务府官员,亦通称织造。

(2)代表性的中乐器号主要包括杨万兴、郭恒兴、宋万茂、许凤仪、杨凤林、凤仪兴、周湧兴、周仪春、周荣兴、王涌兴、邵万兴、张凤春、张凤兴、周万春、杨凤仪、陆万兴、刘源顺、许有根、孙川记,等等。

(3)如抗战爆发前的杨凤仪中乐器店、陆万兴中乐器店、刘源顺中乐器店、许有根中乐器店等等,均在抗战期间相继关闭。

(4)家乐班:明清时期的江南地区,散布着多种不同类型的音乐会社组织。此类组织一般也被称作“乐社”或“乐班”,多与官方教坊机构和职业戏曲班社(简称“戏班”)化妆舞台表演相区别,以民众参与和自我娱乐为活动主旨,演出内容与形式包括戏剧清唱、歌舞表演、器乐演奏等。此类组织广泛流传于江南广大民众文化生活中,成为孕育江南丝竹乐、吹打乐等江南音乐的摇篮。

参考文献:

[1]张岱.陶庵梦忆[M].扬州:广陵书社,2015.

[2]毛奇龄.西河词话,四库全书[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[3]宋直方.琐闻录[M].北京:国家图书馆藏.

[4]李加宁.苏州民族乐器制作史刍议[J].中国音乐,1988(04).

[5]彭泽益.中国近代手工业史资料(第一卷)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957.

[6]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].张巍卓,译.北京:商务印书馆,2019.

[7]包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2003.

[8]唐晓峰.社会历史研究的地理学视角[J].读书,1997(05).

[9]Carl O.Sauer,The Morphology of Landscape,in Land and Life:A Selection from the writings of Carl Ortwin Sauer[M].University of California Press, California,1963.

[10]徐磊青,杨公侠.环境心理学[M].上海:同济大学出版社,2002.

[11]费孝通.论文化与文化自觉[M].北京:群言出版社,2010.

[12]韩启超.江南音乐经济史[M].北京:商务印书馆,2017.

[13]季中扬.当代文化认同的思维误[J].学术论坛,2008(08)).

(责任编辑:林步艳)