晋隋间巴蜀僚人的华夏化

——基于政区与户口视角的讨论

2021-05-21张兢兢

张兢兢

公元4世纪,在成汉政权李寿等人的招引下,“原居住在牂牁(今贵州境内)的几十万僚人北上入蜀,散布在梁、益二州境内”(1)有关“僚人入蜀”的原因、数量及过程,详参:周蜀蓉《试论“僚人入蜀”及其原因》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2003年第5期,第136-140页。关于“僚人入蜀”最早的记载,见于乐史《太平寰宇记》卷75《剑南西道四》“邛州江原县”条引李膺《益州记》,中华书局2007年版,第1530页。而在成汉政权引僚入蜀之前,蜀汉政权亦曾徙僚于蜀,但数量不多,可见陈寿《三国志》卷43《张嶷传》裴松之注引陈寿《益部耆旧传》:“平南事讫,牂牁兴古僚种复反,忠令嶷领诸营往讨,嶷内招降得二千人,悉传诣汉中。”(见:陈寿《三国志》,中华书局1982年版,第1052页。)按:“牂牁”在《益州记》里记为“牂柯”。,自此与华夏政权发生密切关系。据《元和郡县图志》、《太平寰宇记》及《舆地纪胜》诸书所载,成汉至东晋,巴蜀郡县为僚人所没者甚多,导致编民的急剧锐减与僚人的成倍增长,从汉魏之世的“沃野天府”到晋宋之世的“蛮夷孔炽”,巴蜀地区的王朝统治面临严重危机。由于入蜀僚人势力坐大,蜀地其他非华夏人群在华夏史家的认知中多被纳入“僚”的范畴,遂使僚人演变成为一种泛称(2)参见:马长寿《四川古代民族历史考证(上)》,周伟洲编《马长寿民族学论集》,人民出版社2003年版,第84页;吕春盛《魏晋南北朝时代的“獠族”与西南土著社会的变迁》,台湾成功大学历史学系《成大历史学报》第35号,2008年,第66页。。这种“僚化”的现象,可视为战国秦汉以降巴蜀地区华夏化的一股逆流(3)战国秦汉时期巴蜀华夏化的研究,参见:渡部武《秦漢時代の巴蜀開発》,松田寿男博士古稀紀念出版委员会編《東西文化交流史》,東京:雄山閣1975年版;段渝《论秦汉王朝对巴蜀的改造》,《中国史研究》1999年第1期;刘力、卢江《秦汉帝国治域下巴蜀的华夏化》,《重庆师范大学学报(社会科学版)》2017年第6期。。宋人郭允蹈称:“蜀之衣冠,流徙荆湘,而名郡乐郊,皆为僚居也,至唐末而患犹未已也。文物之不逮于两京,几数百年,职此之由。自蜀通中国以来,得祸未有如是之酷且久也,可不鉴哉?”(4)郭允蹈《蜀鉴校注》卷4《李寿纵僚于蜀》,赵炳清校注,国家图书馆出版社2010年版,第113页。

文中“巴蜀”所涉地域,按《隋书·地理志》九州之分,界定为“梁州”条汉川以下诸郡,包含了隋代西南新开辟的黔中与南中北部部分地区。史料所见中古僚人的“华夏化”,主要表现为僚地的郡县化与僚人的编户化,而僚人对华夏产生的文化认同以及经济生产方式与社会生活习俗的华夏化,限于极少的材料,较难系统考察。本文所讨论的“华夏化”,主要是基于政区与户口的视角,力图还原晋隋间巴蜀僚人纳入华夏统治的区域进程。

一 中古僚区的演变与华夏统治的深化

华夏史籍对“僚”的系统性记载主要见于正史《四夷传》,始于《魏书》,其后《周书》、《北史》及两《唐书》均设有《僚传》。《魏书》卷101《僚传》云:“其后朝廷以梁益二州控摄险远,乃立巴州以统诸僚,后以巴酋严始欣为刺史。又立隆城镇,所绾僚二十万户,彼谓北僚,岁输租布,又与外人交通贸易。”(8)魏收《魏书》,中华书局1974年版,第2250页。此条史料被《北史·僚传》、《通典·边防典》及《文献通考·四裔考》等正史官书广为征引,其中出现的“北僚”一词引起史家关注。尤中、王文光、黎小龙认为“北僚”称谓对应的是北迁入蜀僚人之总称,有别于土著的南平僚与岭南诸僚(“南僚”)(9)参见:尤中《中华民族发展史》第1卷《先秦—南北朝隋唐五代》,晨光出版社2007年版,第363页;王文光、仇学琴《僚族源流考释》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2006年第3期,第95页;黎小龙《传统民族观视域中的巴蜀“北僚”和“南平僚”》,《民族研究》2014年第2期,第107页。;而蒙默、刘复生则指出“北僚”是原居巴蜀的土著僚人,与北上之僚相区别(10)参见:蒙默《“蜀本无僚”辨》,《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》1983年第3期,第41页;刘复生《入蜀僚人的民俗特征与语言遗存——“僚人入蜀”再研究》,《中国史研究》2000年第2期,第50页。。两种观点虽互相对立,但对于“北”的地域范围一致认定为处于南中、岭南以北的巴蜀,显然放大了“北僚”这一群体的边界。遍检史籍,“北僚”之称仅见于上引史料。从文本内容来看,乃特指北魏在巴西地区所置巴州治下注籍纳税、华夏化程度较高的僚民。北僚之“北”,非西南北部之巴蜀,当指巴蜀北部之巴西,巴西之僚又称“巴僚”(11)《魏书》卷70《傅竖眼传》记载:“转昭武将军、益州刺史。以州初置,境逼巴僚,给羽林虎贲三百人。”(见:魏收《魏书》,第1557页。)。

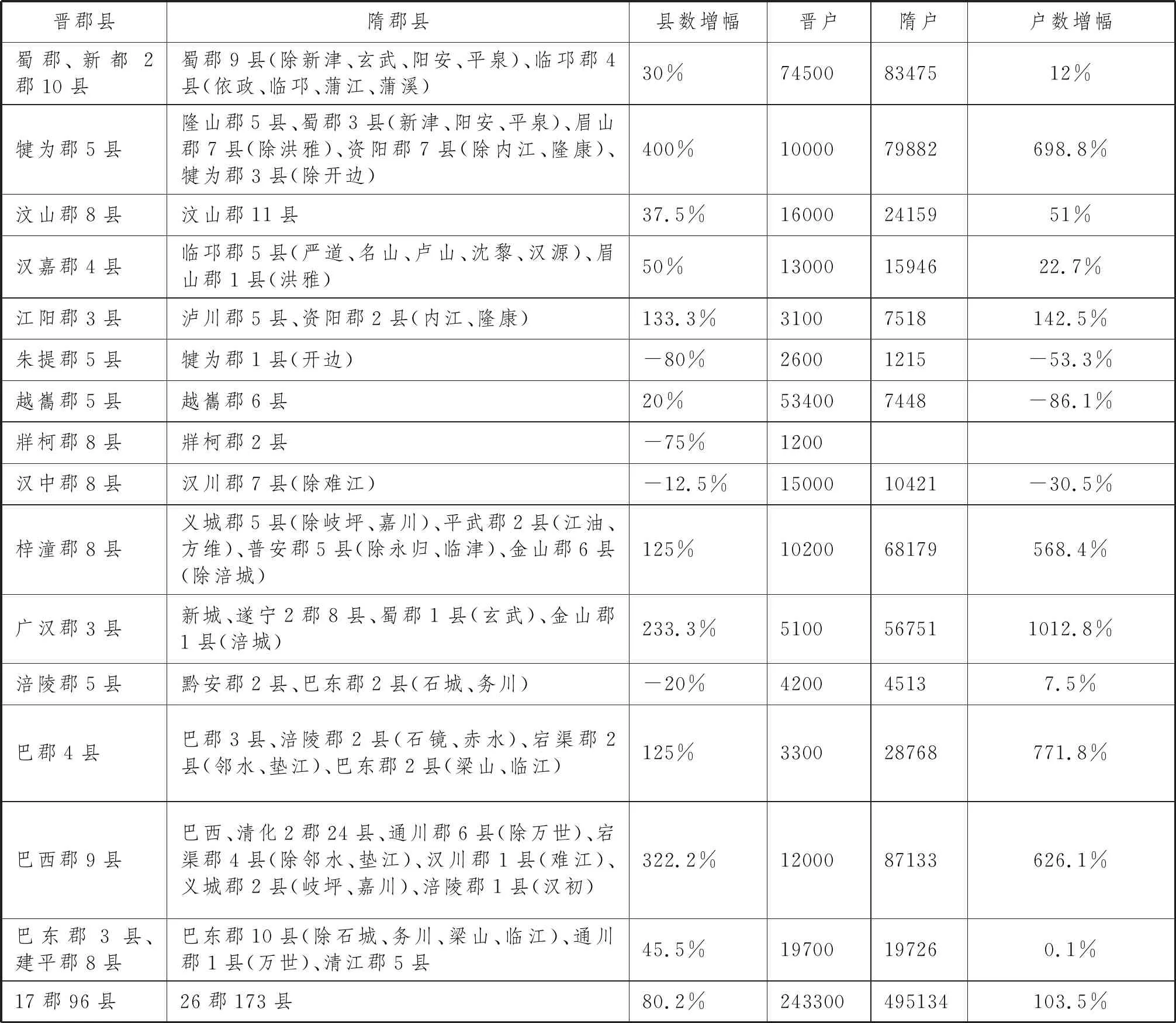

从《魏书·僚传》悉为巴西北僚立传,到《周书·僚传》以北僚为主、兼及蜀中诸僚,再到《新唐书·南平僚传》以黔中南平僚为主要叙述对象、兼及剑南与岭南诸僚,史传中巴西北僚比重在逐步下降,蜀中诸僚比重则渐趋上升,而僻处巴南的南平僚最终成为僚人的代表性群体。这种历史书写的变化背后,折射出的是不同区域僚人华夏化的先后进程。北朝隋唐时期,随着巴汉僚人华夏化的完成,蜀中僚人成为华夏政权主要的经营对象,在王朝权力不断向南渗透的过程中,南平僚开始进入史家的视野,黔中成为新的开拓空间。正史《地理志》所载晋隋间巴蜀郡县、户籍的变化(参见下页表1),大致可以说明这一变化过程。事实上,晋隋间僚人几乎遍及整个四川盆地,以西晋太康政区为限,梁、益各郡及荆州建平郡在僚人入蜀后皆有僚人分布(12)据刘琳考证,西晋梁、益并荆州建平诸郡,除新都外,皆有僚人(见:刘琳《僚人入蜀考》,《中国史研究》1980年第2期,第127页)。按房玄龄《晋书》卷14《地理志上》“梁州”条记载,新都郡于太康六年(285)罢并广汉郡(见:房玄龄《晋书》,中华书局1974年版,第437页),则成汉以降自然不会见到新都郡有僚人的记载,然据西晋巴蜀其余诸郡在僚人入蜀后俱有僚居的情形判断,新都之地亦不能例外。。及至隋大业之世,巴蜀僚地的郡县化成果斐然,同时伴随的是僚人大量编户化,这一情况通过表1可以更直观地呈现出来。

对比晋隋间巴蜀县数与户数,西晋太康初年有96县、243300户,隋大业五年(609)增至173县、495134户,分别增加1倍左右。若考虑到其间蜀人外迁与僚人入蜀之事,则绝非自然增长所致。两晋之际,巴蜀因战乱流入荆湘者就有4到5万户(13)房玄龄《晋书》卷43《王澄传》,第1240页。;成汉末年,有10余万落僚人入蜀,攻破郡国,复使蜀民流离,致使蜀地空废而户口残耗,郡县移徙,纷乱难理。到刘宋大明八年(464)时,益州民户仅剩53141户,梁州诸郡民户不详者甚多(14)沈约《宋书》卷27《州郡志三》、卷28《州郡志四》,中华书局1974年版,第1144-1169页。,其时梁、益地区在籍户数至多不超过10万户。那么,其后至隋,重建、新增之县多是华夏政权连续开发僚地、恢复并深化对巴蜀支配的结果,新县的拓置建立在僚人源源不断编入户籍的基础之上。刘宋至隋150年间,巴蜀在籍人口增长4倍上下,显然与此密切相关。当然,隋代“大索貌阅”“输籍定样”等措施,亦有助于巴蜀户口的增加。《周书》卷49《僚传》云:“递相掠卖,不避亲戚。被卖者号叫不服,逃窜避之,乃将买人指捕逐,若追亡叛,获便缚之。但经被缚者,即服为贱隶,不敢更称良矣。……有商旅往来者,亦资以为货,公卿逮于民庶之家,有僚口者多矣。”(15)令狐德棻《周书》卷49《僚传》,中华书局1971年版,第890-891页。由于周隋时代僚人贱隶化现象普遍,隋朝蜀地检括新增户口必多僚人。

表1 西晋与隋代巴蜀郡县、户籍对比表

入蜀僚人的分布,以渠江上游晋巴西郡与沱江、岷江中下游晋犍为郡最为密集(16)刘琳《僚人入蜀考》,《中国史研究》1980年第2期,第127页。。因此,晋隋间诸政权对巴西、犍为僚地的经营用力最多,二地僚人的华夏化也甚为突出。此一现象反映在表1中,巴西、犍为地区晋隋间政区析置最多,共新增49县,占此期全蜀新增县数的60%以上;二地编户增幅虽非最大,而增长数量却是最多的,共新增145015户,亦占此期全蜀新增户数的近60%。巴西僚与犍为僚各自作为巴汉僚人与蜀中僚人的主体,其地政区、户口的变动则是巴蜀僚区格局演进的推动力。

二 巴蜀僚地郡县化与僚人编户化的区域进程

巴蜀北部的巴西地区处在南北朝对峙的中间地带,中央统治力的薄弱,使当地的“巴僚”势力获得极大发展,成为影响巴蜀局势的重要因素(17)早在东晋与前秦争夺巴蜀时,“巴僚”就充当了关键角色。据房玄龄《晋书》卷113《苻坚载记上》记载:“坚遣王统、朱彤率卒二万为前锋寇蜀,前禁将军毛当、鹰扬将军徐成率步骑三万入自剑阁。杨亮率巴僚万余拒之,战于青谷,王师不利,亮奔固西城。……蜀人张育、杨光等起兵,与巴僚相应,以叛于坚。晋益州刺史竺瑶、威远将军桓石虔率众三万据垫江。育乃自号蜀王,遣使归顺,与巴僚酋帅张重、尹万等五万余人进围成都。”(见:房玄龄《晋书》,第2896-2897页。)。巴西郡东晋后期没于僚人(18)房玄龄《晋书》卷84《殷仲堪传》,第2195页。,刘宋虽恢复建置(19)乐史《太平寰宇记》卷86《剑南东道五》,第1712页。,然其户口《宋书·州郡志》无载,至梁初猛增为4万余户(20)魏收《魏书》卷65《邢峦传》,第1442页。,是西晋巴西郡户口的近4倍,这应该是短时间内对大量僚人进行军事征服与编户齐民所致。据《魏书》卷101《僚传》云:“萧衍梁益二州岁岁伐僚以自裨润,公私颇藉为利。”(21)魏收《魏书》卷101《僚传》,第2249页。长期任职于巴西地区的梁将张齐,“讨击蛮僚,身无宁岁”,“齐上夷僚义租,得米二十万斛”,“又立台传,兴冶铸,以应赡南梁”(22)姚思廉《梁书》卷17《张齐传》,中华书局1973年版,第282页。。从责赕物(23)“赕”是东晋南朝针对境内名义宾服而未编户的非华夏人群制定的一种特殊赋税。据《晋书》卷26《食货志》记载:“元后渡江,军事草创,蛮陬赕布,不有恒准。”(见:房玄龄《晋书》,第783页。)又据魏征《隋书》卷24《食货志》记载:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左……诸蛮陬俚洞,沾沐王化者,各随轻重,收其赕物,以裨国用。”(见:魏征《隋书》,中华书局1973年版,第673页。)到税租米的征赋转变,表明其身份渐同于普通编民。随着这部分“北僚”群体的华夏化,其社会分化日益明显,“族落虽在山居,而多有豪右”,然则“但以去州既远,不能仕进;至于州纲,无由厕迹。巴境民豪,便是无梁州之分,是以郁怏,多生动静”(24)魏收《魏书》卷65《邢峦传》,第1442页。。由于南朝政府对僚等南方土著人群多持漠视态度(25)周一良《魏晋南北朝史论集》,中华书局1963年版,第89-93页。,故当梁初汉中局势突变之际,成为地方豪族的巴僚酋帅严氏,迅速投靠北魏,获得巴州刺史一职,代表国家管理北僚。这是僚酋在南朝未曾拥有过的名位,以此作为利益交换,北魏政府和平收编僚民2万户左右(26)关于魏收《魏书·僚传》所载巴州隆城镇“绾僚二十万户”这一数字,颇有疑问。如方高峰就以隆城镇位于晋巴西阆中县,推测所绾僚户至多为晋巴西郡户口数的2倍即2万户,认为《魏书》所记20万户的数字是隆城镇将严恺邀功虚报所致(参见:方高峰《六朝少数民族人口蠡测》,《中国经济史研究》2007年第3期,第122-123页)。按:梁初,巴西4万余户。而据本文表1的统计,至隋,巴西地区不过8万余户。那么,方氏对北魏绾僚2万户的估计,当属可信。,并且实现了赋役征收的正常化。及至北周,“时益州殷阜,军国所资”,尤其表现在巴西地区能够进行大规模的征税、募兵用于平叛,其前提须是当地编户化达到较高水平,盖巴西北僚的注籍工作基本完成(27)令狐德棻《周书》卷39《辛昂传》云:“天和初,陆腾讨信州群蛮,历时未克。高祖诏昂便于通、渠等诸州运粮馈之。时临、信、楚、合等诸州民庶,亦多从逆。昂谕以祸福,赴者如归。乃令老弱负粮,壮夫拒战,咸愿为用,莫有怨者。使还,属巴州万荣郡民反叛,攻围郡城,遏绝山路。……于是遂募开、通二州,得三千人,倍道兼行,出其不意。”(见:令狐德棻《周书》,第699页。)按:北魏虽置巴州以统诸僚,然生僚叛乱不止,至北周巴州山民围攻郡城,不言“僚乱”,但称“民叛”,则巴州生僚多已注籍为民。据同书卷33《赵文表传》:“天和三年,除梁州总管府长史。所管地名恒陵者,方数百里,并生僚所居,恃其险固,常怀不轨。文表率众讨平之。迁蓬州刺史,政尚仁恕,夷僚怀之。”(见:令狐德棻《周书》,第582页。)又据乐史《太平寰宇记》卷139《山南西道七》“蓬州”条引《周地图记》记载:“天和四年割巴州之伏虞郡、隆州之隆城郡,于此置蓬州,因蓬山以为名。”(见:乐史《太平寰宇记》,第2708页。)又据司马光《资治通鉴》卷170“陈光大二年”条胡三省注:“文表既平僚,遂置为蓬州。”(见:司马光《资治通鉴》,中华书局1956年版,第5378页。)按:蓬州盖北周平讨巴西生僚所置,《周书》卷49《僚传》称“征其税租,无敢动者”(见:令狐德棻《周书》,第892页。),则以军事强力将其编户纳税。。联系表1所列的巴西地区,晋隋间新增29县多为梁、魏、周世所置(28)参见:施和金《中国行政区划通史·隋代卷》,复旦大学出版社2009年版,第177-216页。,与巴僚的编户化进程大体一致,则隋代巴西诸郡民达87133户,较西晋增长6倍有余,便得到了合理的解释。又巴西诸郡在隋世未有新县的辟置,意味着巴蜀北部巴西僚区华夏化的成功,即如《隋书·地理志》梁州风俗条所称“殆与华不别”(29)魏征《隋书》卷29《地理志上》,第829页。。

巴蜀南部的犍为地区是南中僚人北上进入成都平原的必经之路,晋世以降遍布生僚,郡县残破最甚,刘宋大明八年(464)犍为郡仅1390户(30)沈约《宋书》卷38《州郡志四》,第1175页。,降至西晋的1/7。自东晋中期至萧梁后期的两百年间,犍为地区变成“徼外”之地,近乎成为僚人的世界。梁末萧纪始开通外徼,沿沱、岷二江中下游广置州镇作为军事据点,逐步对犍为僚地展开蚕食(31)张兢兢《南朝巴蜀僚人的华夏化》,《中国边疆史地研究》2018年第2期,第52-53页。,至隋先后置有戎、眉、陵、资、嘉、简六州,一州之幅员约当汉晋犍为郡之一县,而人口规模遽增。北周仅陵州一地,陆腾先后讨木笼僚,“斩首一万级,俘获五千人”;讨铁山僚,“俘获三千人,招纳降附者三万户”(32)令狐德棻《周书》卷28《陆腾传》,第471页。。隋代卫玄又在资州前后招抚山僚十余万口(33)魏征《隋书》卷63《卫玄传》,第1501页。。周隋之世,犍为生僚大批内附,大规模的编户工作才有可能开展,郡县的恢复重建亦以此期为多(34)参见:施和金《中国行政区划通史·隋代卷》,第230-242页。,以致隋代当地民户超过刘宋竟高达50余倍,新增78492户当以僚民为主。不过,晋隋间犍为地区拓置的20县,大多分布于北部沱、岷二江中游的丘陵谷地,南部二江下游已到达四川盆地南缘,县治稀少。活动于沱、岷二江下游戎、泸二州间的“葛僚”,在唐以前不见史书记载,表明当时王朝支配力还相当有限。岷江下游与大渡河、金沙江构成的三角地带,是高山深谷的小凉山地区,此区域更未置郡县。直至北宋,该地仍是“州民与夷僚错居”,僚人“礼义不能化,法律不能拘”(35)乐史《太平寰宇记》卷74《剑南西道三》,第1507-1508页。。“民”与“夷”的区分,显示了当地僚人尚未完全纳入统治。

隋犍为郡金沙江以南即晋朱提郡地,梁末以降没于爨氏。隋初韦世冲从戎州南渡金沙江,于朱提故郡北境乌蒙山区开置恭、协二州(36)欧阳修《新唐书》卷222下《两爨蛮传》,中华书局1975年版,第6315页。,并且是羁縻州(37)顾祖禹著、贺次君等点校《读史方舆纪要》卷70《四川五》,中华书局2005年版,第3316页。;又自戎州外江县沿金沙江向上游小凉山地区拓置开边县及训州。杨守敬在《隋书地理志考证附补遗》中认为:“案《新唐志》羁縻江南道、宋羁縻夔州路绍庆府均有训州,当因隋旧。”(38)杨守敬《隋唐五代五史补编》,北京图书馆出版社2005年版,第78页。则隋代训州似亦为羁縻州,次年即废,恭、协二州大业初皆同罢废(39)魏征《隋书》卷29《地理志上》,第829页。,金沙江以南唯存开边1县、领户1215。该区域地处川西南山地与云南高原过渡地带,群山林立且海拔悬殊,夷獠炽盛,使得羁縻政区兴废不定,华夏统治难以向南推移(40)据魏征《隋书》卷53《史万岁传》记载:“先是,南宁夷爨玩来降,拜昆州刺史,既而复叛。”(见:魏征《隋书》,第1354页。)又据李昉等编《太平御览》卷791《四夷部十二·南蛮七》“西爨”条载:“文帝遣韦世冲将兵镇之,析置恭州、协州、昆州。未几复叛。后遣史万岁击之,所至皆破,逾西洱河,临滇池而还。玩惧而来朝,文帝诛之,诸子没为官奴,不收其地,因与中国绝。”(见:李昉等编《太平御览》,中华书局1960年版,第3509页。)按:开皇四年(583),因爨玩归附而置昆州,以之为刺史,实施羁縻统治,然隋文帝终弃其地,故西南疆界复退至金沙江南岸恭、协州境。。至唐再入其地,于南广溪洞内设羁縻州以领诸僚,“虽有名额,元无城邑,散在山洞,不常其居,抚之难顺,扰之易动”,又“无税赋以供官”,“自古至今,其俗难改”(41)乐史《太平寰宇记》卷79《剑南西道八》,第1605页。。沱江下游晋江阳郡南接牂柯,而牂柯是南中僚人的主要分布区(42)刘琳《僚人入蜀考》,《中国史研究》1980年第2期,第121页。,江阳地区在僚人内侵后至刘宋大明八年(464)止仅142户(43)沈约《宋书》卷28《州郡志四》,第1181页。,锐减不及西晋的1/20,隋世回升多于晋世,亦不到1.5倍,则当地僚人注籍者仍然不多。从县治分布来看,晋隋间江阳僚地的开发限于长江沿岸以北的沱江流域,长江以南的永宁河、赤水河流域伸入黔北山地,始终为生僚盘踞而未置郡县,至唐始开置羁縻州,“皆招抚夷僚置,无户口、道里”(44)刘昫《旧唐书》卷41《地理志四》,中华书局1975年版,第1686页。。

萧齐曾于益州置始平、甘松、越巂、沈黎、东宕渠五僚郡(45)萧子显《南齐书》卷15《州郡志下》,中华书局1972年版,第302页。,皆应是僚人集中分布之地。巴蜀北部、涪江上游的始平僚郡,在萧梁改为正郡,即隋金山郡之涪城县(46)魏征《隋书》卷29《地理志上》,第824页。,则涪城县5280户当来自收编的始平僚民。岷江上游的甘松僚郡领蚕陵1县。《元和郡县图志》卷32《剑南道中》“翼州”条云:“梁太清中,武陵王萧纪于蚕陵旧县置铁州,寻废。周武帝天和元年讨蚕陵羌,又于七顷山下置翼州,以翼针水为名。”(47)李吉甫撰、贺次君点校《元和郡县图志》卷32《剑南道中》,中华书局1983年版,第813页。则蚕陵县入梁后废,甘松僚郡并不见载。北周于蚕陵故地开置翼针县,隋代隶汶山郡(48)魏征《隋书》卷29《地理志上》,第823页。。该县2196户当以平讨的蚕陵羌为主,亦应有前此设僚郡羁縻的僚人。唐代随着对汶山地区治理的深入,又屡见僚人的记载。如《旧唐书》卷41《地理志四》“剑南道”条称翼州鸡川、昭德二县“开生僚新置”(49)刘昫《旧唐书》卷41《地理志四》,第1689页。。又《册府元龟》卷985《外臣部三十》“征讨第四”条云:“(武德七年)五月,吐谷浑寇松州,遣益州行台左仆射窦轨自翼州道、扶州刺史蒋善合自芳州道击之。是月,窦轨击反僚于方山,俘二万余口。”(50)王钦若等编、周勋初等校订《册府元龟》卷985《外臣部三十·征讨第四》,凤凰出版社2006年版,第11399页。可知岷江上游的僚人并不算少。而唐以前,除萧齐甘松僚郡的建置外,鲜有僚人的记载(51)仅见王象之《舆地纪胜》卷151《成都府路》“永康军”条引《图经》记载:“诸葛亮迁群僚于青城山下,号为僚泽。”(见:王象之《舆地纪胜》,中华书局1992年版,第4067页。),对该地区的族群构成还没有清晰的认识。晋隋间,汶山郡编户增长率只有0.51,表明当地羌僚的华夏化进程较为缓慢。

巴蜀西南的越巂、沈黎二僚郡,由刘宋越巂、沈黎二郡改置,大明八年(464)二郡领11县、1414户(52)沈约《宋书》卷38《州郡志四》,第1173、1181页。。虽较晋太康初越巂、汉嘉二郡增2县,但民户竟减至1/50,则刘宋诸县多徒具空名。迫于该地夷僚势大,萧齐改僚郡后撤销属县,寻没于僚(53)穆彰阿《嘉庆重修一统志》卷400《宁远府》云:“齐曰越巂僚郡,而县废,寻没于僚。”(见:穆彰阿《嘉庆重修一统志》,《四部丛刊续编》第24册,上海书店出版社1984年版,第1页。)按:沈黎僚郡入梁后亦不见载,又其地梁世不置郡县,当并没于僚。,实际脱离王朝控制。北周重开越巂、沈黎,始恢复郡县支配(54)参见:李吉甫《元和郡县图志》卷32《剑南道中》“巂州”条载:“魏、晋已还,蛮、獠恃险抄窃,乍服乍叛,周武帝天和三年,开越巂地,于巂城置严州。”(见:李吉甫《元和郡县图志》,第822页)《太平寰宇记》卷80《剑南西道九》“巂州”条载:“沈黎故城。周武帝天和二年开越巂,于此置黎州。”(见:乐史《太平寰宇记》,第1618页。)。二郡至隋大业五年(609)亦不过12县、23394户。此时,编户数量虽是刘宋的16倍多,然仅及西晋的1/3。盖由于越巂、沈黎所处川西南山区地形复杂,周隋时代开置之县多位于高山夹峙的河谷之中,交通十分不便(55)据魏征《隋书》卷29《地理志上》“临邛郡沈黎县”条载:“仁寿末置登州,大业初州废。”(见:魏征《隋书》,第827页。)又据乐史《太平寰宇记》卷80《剑南西道九》“巂州台登县”条引《十道志》记载:“隋仁寿四年罢大渡镇,置登州。大业二年废登州,又立阳山镇。”(见:乐史《太平寰宇记》,第1618页。)按:隋文帝末年,曾以沈黎南部大相岭山区的沈黎县与越巂北部小相岭山区的台登县置登州,打破大渡河的自然阻隔,然登州未久复废为军镇,盖因二县距离悬远,其间山高水深,夷僚盘踞,统治甚为不便。。青衣江上游南至大渡河流域的沈黎地区,在隋代的经营下,编户齐民恢复达到西晋的水平;大渡河以南的越巂地区,民户还不及西晋的1/7,夷僚多不宾附;大凉山区皆为统治的空白,入唐后,方广置羁縻州(56)参见:刘昫《旧唐书》卷41《地理志四》,第1683-1684页;欧阳修《新唐书》卷43下《地理志七下》,第1138-1139页。。

巴蜀东南的东宕渠僚郡置于晋巴郡垫江县地,巴郡亦处牂柯之北,北上巴地的僚人必有在此者,故萧齐有东宕渠僚郡之设,萧梁升为正郡,即隋之涪陵郡(57)据李吉甫《元和郡县图志》卷33《剑南道下》“合州”条载:“今州即汉巴郡之垫江县地也,宋文帝元嘉中,于此置东宕渠郡。”(见:李吉甫《元和郡县图志》,第855页。)又据顾祖禹《读史方舆纪要》卷69《四川四》“重庆府合州”条载:“晋、宋亦属巴郡。齐改置东宕渠郡,梁曰宕渠郡,西魏改曰垫江郡,兼置合州。隋开皇初废郡,十八年改合州曰涪州,大业初又改州为涪陵郡。”(见:顾祖禹《读史方舆纪要》,第3285页。)按:东宕渠郡,《宋书·州郡志》不载,则大明八年(464)前废,疑没于僚,入齐后在僚人归附的情形下重立东宕渠僚郡。。晋太康初垫江县约825户,至隋大业五年(609)涪陵郡领3县、9921户,则东宕渠僚地的郡县化与僚人的编户化成果显著。又晋隋间巴郡地区新县增加1.25倍,民户增长近8倍,但县治分布多在长江沿岸以北,嘉陵、渠、涪三江下游的丘陵盆地获得充分开发,长江以南至大娄山脉的巴郡南部广大区域地形破碎,王朝力量始终未能进入这一地区,唐宋时代活跃于此并成为僚人代表性群体的“南平僚”,此时尚于史无闻。

北上巴地的僚人,向东进入三峡蛮区,遂与当地蛮人混杂。刘宋大明八年(464),巴东、建平二郡领14县、15124户(58)沈约《宋书》卷37《州郡志三》,第1120、1122页。,户数只略低于西晋。按前文其时全蜀不过10万户,则巴东地区郡县统治尚较稳定。两晋之际,蜀人大规模外迁,流布荆湘的4至5万户,主要应走长江水路经三峡入荆州,必有相当数量入居最近的巴东地区。故僚人内侵后,该地仍有较多数量的编户。宋孝武帝为削弱上游方镇力量,分荆、湘、豫三州置郢州,罢废诸郡军府,导致三峡蛮僚连年抄掠,巴东诸县“民人流散,存者无几”(59)沈约《宋书》卷74《沈攸之传》,第1932页。。其后,在巴东地区,宋之三巴校尉、齐之巴州旋置旋废,荆、益二州皆无力镇之;至梁置信州于此,然则“信州滨江负阻,远连殊俗,蛮左强犷,历世不宾”(60)令狐德棻《周书》卷33《赵刚传》,第574-575页。。三峡两岸重峦叠嶂,蛮僚依托山地,纵横其间,难以制服。北周时,陆腾将州治移至长江沿岸,又于要、险之地筑城布防,占据了峡中重要的军事据点与交通线(61)参见:令狐德棻《周书》卷49《蛮传》记载:“腾更于刘备故宫城南,八阵之北,临江岸筑城,移置信州。又以巫县、信陵、秭归并是硖中要险,于是筑城置防,以为襟带焉。”(见:令狐德棻《周书》,第890页。),以便于华夏政权的军事调配,对蛮獠势力形成分割之势,从而保证对巴东地区的控制(62)天和六年(571),三峡蛮僚最后一次大规模叛乱,北周政府利用陆腾此前的军事措置形成的地理优势,从中央调遣军队迅速扑平。令狐德棻《周书》卷49《蛮传》称:“自此群蛮慑息,不复为寇矣。”(见:令狐德棻《周书》,第890页。)。隋代,巴东民户逐渐回升到西晋的水平,不过县治皆沿长江及其支流分布,三峡南北的巫山、大巴山区统治依然薄弱,至北宋时还有僚人活动(63)沈括撰、胡道静校注《新校正梦溪笔谈》卷3《辩证一》,中华书局1957年版,第37页。。三峡腹地乌江下游的晋涪陵郡,自永嘉后即没于蛮僚。该地僚人当从牂柯顺乌江而下来此,直至隋代开置郡县,民户亦回复至西晋的水平,但其地深入大娄、武陵山区,所置郡县过于稀疏,统治不甚稳定(64)参见:李吉甫《元和郡县图志》卷30《江南道六》“夷州”条载:“夷州,本徼外蛮夷之地,自汉至梁、陈并属牂柯郡。历代恃险,多不宾附。隋大业七年置绥阳县,属明阳郡……都上县,本汉牂柯郡地,隋大业十二年招慰所置。其处是酋豪首领都集之所,因以为名。义泉县,隋大业十二年,招慰所置,以带山泉为名。……宁夷县,隋大业八年置,属明阳郡。”(见:李吉甫《元和郡县图志》,第739-740页。)乐史《太平寰宇记》卷121《江南西道十九》“夷州”条载:“废高富县,在今州东北一百一十里。隋大业七年于废县南三十里置,属明阳郡,末年陷夷獠。”(见:乐史《太平寰宇记》,第2410-2411页。)。到北宋时,其地风俗仍旧未变,“杂居溪洞,多是蛮僚,其性犷悍,其风淫祀,礼法之道,故不知之”(65)乐史《太平寰宇记》卷120《江南西道十八》,第2395页。。

牂柯是入蜀僚人的主要来源地,魏晋以降,世为土著僚酋大姓所据,“代为本土牧守”(66)杜佑撰、王文锦等点校《通典》卷187《边防三》,中华书局1988年版,第5049页。。晋太康初,牂柯郡尚有8县1200户,至北周已不置郡县,完全成为徼外之地;隋代重开牂柯,大业五年(609)时仅置2县而无户数记载(67)据顾祖禹《读史方舆纪要》卷122《贵州三》“思南府牂牁废县”条载:“隋初置,兼置牂州治焉。大业初改州为牂牁郡。……又有宾化废县,亦隋初置,属牂州。”(见:顾祖禹《读史方舆纪要》,第5303页。)又据乐史《太平寰宇记》卷122《江南西道二十》“庄州”条载:“隋平陈,分牂柯郡立南寿州。”(见:乐史《太平寰宇记》,第2429页。)按:隋初开牂州而未见置牂柯郡,南寿州当分牂州立,然《隋书·地理志》不载,领县不明,似废于大业五年(609)前。又据欧阳修《新唐书》卷43下《地理志七下》“江南道”条云:“庄州,本南寿州,贞观三年以南谢蛮首领谢强地置,四年更名。”(见:欧阳修《新唐书》,第1143页。)唐代黔中所谓“东谢”、“南谢”、“西谢”、“西赵”诸蛮,与前此入蜀僚人文化习俗皆同,当为留居牂柯的土著僚人[参见:史继忠《试论“东谢”、“牂柯蛮”及“西南蕃”等的地理位置和民族成分》,《贵州民族学院学报(社会科学版)》1981年第1期,第21-22页;蒙默《试释〈太平寰宇记〉所载黔州“控临番十五种落”》,《贵州民族研究》2014年第11期,第184页]。按:南寿州是唐初重置的羁縻州,隋代以南谢之地所置南寿州亦疑为羁縻州,存在不久,即复没于僚。。牂柯地处山脉纵横的贵州高原,各大僚姓割据称雄,唐初谢氏、赵氏等酋帅才遣使归附,于是纷纷列地置州,隶黔州都督府(68)杜佑《通典》卷187《边防三》,第5049-5050页。,“皆羁縻,寄治山谷”(69)刘昫《旧唐书》卷40《地理志三》,第1620页。。

三 余论

纵观汉晋至唐宋,巴蜀地区的华夏化,呈现出“马鞍式”的发展态势。战国时代,秦克巴蜀后,即开始了对其地的经营。历经秦汉魏晋长期的开发与治理,巴蜀地区从“开土列郡,爰建方州”到“汉家食货,以为称首”,再到“学徒鳞萃,蜀学比于齐鲁”(70)常璩著、任乃强校注《华阳国志校补图注》卷3《蜀志》、卷4《南中志》,上海古籍出版社1987年版,第311、148、141页。,蜀地与蜀人已成为华夏政治体之一个组成部分。在华夏政治文化的影响下,汉晋巴蜀的知识精英,通过对本地历史的书写,来建构与强调自身的华夏认同(71)王明珂《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情境》,允晨文化实业股份有限公司2006年版,第87-110页。,巴蜀地区的华夏化在西晋达到了第一个高峰。但是,这一进程并非直线性的上升。随后的僚人入蜀,逆转了此种态势。从郡县设置与户籍管理的角度审视,巴蜀地区的华夏统治在东晋刘宋之际跌入了谷底。郡县政区的僚地化与人口结构的僚人化,深刻改变了巴蜀区域社会的发展道路(72)僚人作为低水平部落人口,给南北朝隋唐巴蜀发展带来了严重的负能量。参见:蓝勇《巴蜀历史发展中的“唐代断痕”问题——兼论中国古代的低生产力势力与战争负能量问题》,《人文杂志》2017年第5期,第97-99页。。

经过晋隋间诸政权的持续经营,重开巴蜀地区的华夏化进程。巴蜀北部、涪江以东的巴西至汉中,地近中夏,王朝对之的治理相对有力。僚人内侵后,其郡县体系未遭大的破坏。这一带的北僚群体,华夏化程度最高,至隋代,其基本同于夏人,而后极少见载。巴蜀南部沱、岷二江中下游的僚区,获得大面积的深入开发,郡县化水平大幅提高,僚人的编户化卓有成效。而该区域内尚未纳入统治的僚人,在唐代被称为“剑南诸僚”。吕思勉指出:“唐高祖、太宗、高宗三朝,僚亦数为剑南州郡之患。后遂无闻焉。”(73)吕思勉《中国民族史两种》,上海古籍出版社2008年版,第201页。则剑南诸僚至唐中后期多已编为郡县之民。巴蜀岷江以西、长江以南的边缘山区,开拓程度较为有限,直到唐宋时代,才遍设羁縻州,以加强管理。

中古时期,巴蜀僚地的郡县化与僚人的编户化,继汉晋开发蜀地之后,再度拓展了王朝的统治空间,增加了华夏的政治成员。僚人政治上的华夏化,继而出现了文化上的华夏认同。详载巴蜀僚人活动的《元和郡县图志》、《太平寰宇记》、《舆地纪胜》等,却对汉中僚人几无载录(74)蒙文通先生认为,其原因在于这类总志系由各地方志总集而成,地方志又非出自一手,载或不载并无定准,故总志遂不无遗漏。参见:蒙文通《汉、唐间蜀境之民族移徙与户口升降》,《南方民族考古》第3辑,1991年,第169页。。联系隋代荆襄华化诸蛮“其相呼以蛮,则为深忌”(75)魏征《隋书》卷31《地理志下》,第897页。的史书记载,或可推想巴蜀诸僚中华夏化程度最高的汉中僚人亦必类此。入仕州郡的上层僚酋,通过重塑家族记忆,彻底摆脱蛮夷身份,改写自身的华夏谱系,进而影响了地方志、总志的书写。这种刻意的遗忘,恰恰体现出强烈的华夏认同。又蜀中僚人在《新唐书》中仅仅附记于《南平僚传》后,无风俗之记载,则意味着隋唐蜀中诸僚的文化特性正在消失而“与蜀人相类”(76)魏征《隋书》卷29《地理志上》,第830页。,异质文化逐渐消融于华夏认同下的巴蜀地方文化中。而巴蜀边缘山区的僚人,也不断经受来自华夏文化的冲击与洗礼。作为其代表的南平僚,在宋代“衣冠宫室,一皆中国。四民迭居,冠婚相袭,耕桑被野,化为中华”(77)王象之《舆地纪胜》卷180《夔州路》,第4637页。,“我朝元丰中,声教远浃,始即其地置军焉。百三四十年间,浸以道德,薰以诗、书,斌斌焉与东西州等矣”(78)祝穆撰、祝洙增订、施和金点校《方舆胜览》卷60《夔州路》“南平军”条引《送南平江知军序》,中华书局2003年版,第1061页。。

宋代巴蜀地区的华夏化,重新达到一个新的高峰,这是僚人与蜀人长期交融的结果。如果将秦汉魏晋与晋隋唐宋分为前后两个阶段,前者是土著的“巴”“蜀”向华夏的转变,后者是内徙及周边的“僚”向华夏的转型,华夏圈层不断地由东北向西南、由巴蜀平原向盆周丘陵、进而向高原山地扩展。如果将中古时期的南方与北方对比,蛮、俚、僚的北徙与“五胡”的南下具有相似的意义,南方的重要性丝毫不逊于北方,惟其表现形式不同,实质都是中原华夏政治体的壮大,而巴蜀僚人的华夏化则构成了中古南方华夏化的重要一环。

Liao People’s Chinese-characterization during the Jin and Sui Dynasties in Terms of Political Region and System of Compulsory Registration

ZHANG Jing-jing

(School of Humanities, Huzhou University, Huzhou, Zhejiang, China)

Abstract: The Liao people’s arrival in Sichuan area caused a great impact on the ruling order of the Chinese nation, into which they started to integrate through endless effort in Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties. During the period from Jin to Sui dynasties, the Liao people in Baxi Jun and Hanzhong along the eastern Fu River had basically completed the process of Chinese-characterization; the middle and lower reaches of the Tuo River and Min River were greatly developed through prefectures and counties, as well as system of compulsory registration. The Liao people barely dominated in remote and mountainous terrain in the west of the Min River and the south of the Yangtze River due to the lack of planning and only established pacifying system for better rule in the Tang dynasty afterwards. Following the Han and Jin predecessors, the Liao people continued to expand the ruling region of the dynasty, bringing more politically-joined people and enhancing their Chinese cultural identification in Sichuan area.

Keywords: the Liao people in Sichuan area; Chinese-characterization; period of the Jin and Sui dynasties; perspective of political region and system of compulsory registration